1月の実行課題集 1

1月の実行課題集 1

お正月 年神様をお迎えしよう

正月飾り

・根引き松…年神様を迎えるための道しるべ。強い生命力をもち、一年中、葉を落とさない松を左右一対で玄関に飾ります。

・しめ飾り…年神様を迎える準備として、その場所を清め、悪いものが入り込まないようにするもので、玄関や神棚に飾ります。しめ飾りは、しめ縄に裏白、ゆずりは、橙などをあしらって作ります。裏白は裏が白く常緑の葉であることから「清浄の心」や「長寿」を、ゆずりはは新芽が出てから古い葉が落ちることから「家系を絶やさない」、橙は「子孫が代々つながるように、家が代々栄えるように」という願いが込められています。

正月飾りで年神様を迎え、家族の幸せを願いましょう。

一年の計は元旦にあり

お正月は新しい一年を幸せに過ごすことができるように、家族みんなで年神様をおもてなししながら、お祝いをする行事です。年神様は、元旦(元日の朝のことで、午後には元旦という言葉は使いません。)にやってきて、家族によい運気をもたらしてくれると考えられています。

「一年の計は元旦にあり」という諺もあります。家族で新しい一年の計画を立てながら、よいスタートを切りたいですね。

正月料理

・お屠蘇…日本酒だと思っている人も多いようですが、元々は中国から伝わった薬草酒の一種です。邪気を払い、不老長寿を願って、新年に年少者から順に飲んだそうです。

・おせち料理…年神様をもてなす料理であるとともに、家族の幸せを願う縁起物の家庭料理でもあります。日持ちのする料理なので、家族のほかにお客様にも出せるように重箱に詰めるのが一般的で、めでたさを重ねるという意味も込められています。

それぞれの料理には豊作や家内安全、子孫繁栄などの願いが込められています。家族で一つ一つの料理の意味について話をしながら、いただいてみてはいかがでしょうか。

1月の実行課題集 2

1月の実行課題集 2

かるた・七草粥・どんど焼き

七草粥

1月7日は人日の節句。この日には、七草粥を食べます。七草とは、「セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ」、スズナはカブ、スズシロは大根のことです。スーパーなどでは、七草セットも売られていますが、形でわかるのはスズナとスズシロくらいなので、どれがどの草なのかを確認すると楽しいですね。

七草粥、もともとは、その年一年の無病息災を願って食べるものですが、お正月のごちそうに疲れた胃にもぴったりです。

今では、おかゆだけではなく、リゾットやうどん、パスタなどにアレンジして食べるおうちもあるようです。七草を使った新しいレシピを考えてみるのもよいでしょう。

おもしろいろはがるた

いろはがるたは、「いろはにほへと」を頭にして、ことわざを読み込んだかるたで、江戸時代後期に始まったそうです。「い」……犬も歩けば棒にあたる、で始まる犬棒かるたが有名です。現代は「あいうえお」が使われていますが、お正月だから「いろは」で遊んでみるのも粋ですね。まじめないろはがるたの他に、こんなおもしろバージョンもあるようです。「い」犬も暑けりゃぼうっとする、「ろ」老婆は一日にしてならず、「は」鼻からちょうちん、「に」肉まん一個四人で分ける、「ほ」骨折り得の整形外科、「へ」変顔も三度まで、「と」年寄りのむこうみず……。正しいことわざと比べたり、テーマを決めてみんなで作ったりして遊びましょう。

どんどん燃やそう、どんど焼き

「どんど焼き」とは小正月(1月15日)の行事で、正月の松飾り、注連縄、書き初めなどを家々から持ち寄り、一箇所に積み上げて燃やすという、日本全国に伝わるお正月の火祭り行事です。

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べると1年間健康でいられるという言い伝えがあります。お飾り、書き初めなどを持って、地域のどんど焼きに参加し、無病息災をお祈りしましょう。

1月の実行課題集 3

1月の実行課題集 3

暖かい雪の部屋「かまくら」

作り方・楽しみ方

雪を集め、スコップで叩いたり踏みつけたりして固めていきます。固まったら、上から雪を盛り、固める作業を繰り返します。固まった雪の山が十分な高さになったら、入り口になる部分をスコップで掘っていきます。入り口を作ったら、中を掘り進めていきます。壁や天井は、拳一個分くらいの厚さを保つようにします。中に十分なスペースができたら、床を均します。

かまくらの中に、コタツや火鉢を持ち込んで友達と遊ぶのが一般的な楽しみ方ですが、雪の壁によって外気を遮断しているので、暖房は灯りのロウソクだけで十分暖かいです。かまくらの中で火をおこす場合は、天井に傘などで小さな穴を開けておくと煙突の役割を果たします。かまくらを使わない時はビニールシートをかぶせておくと長持ちします。

「かまくら」とは

かまくらとは、秋田県、新潟県など日本の降雪地域に伝わる小正月の伝統行事のことで、雪で作った「家」(雪洞)の中に祭壇を設け、水神を祀ります。秋田県横手市のかまくらは有名で、約400年の歴史があります。

一般には、伝統行事で作られるものに限らず、雪洞自体が「かまくら」と呼ばれます。「かまくら」の語源は、「竈に似た蔵」で「カマドクラ」が「かまくら」に転じたとする説、水神を祭る「神の座」が転じたとする説、鎌倉幕府に由来する説など、いくつかの説があります。

そのほかの雪遊び

雪合戦、雪だるま、雪の滑り台など、雪の楽しみ方はいろいろあります。ちょっと冷たいけれど、新雪に顔をつければ顔型の出来上がり。口を開けるなど、いろいろな表情で型を作るとおもしろいです。

バケツに雪を入れて固め、引っくり返して中を掘るとミニサイズのかまくらができます。中にロウソクを入れて火をともすと幻想的な世界が楽しめます。雪の灯篭は、雪の玉をたくさん作り、それらをうまく重ねて作ることもできます。

1月の実行課題集 4

1月の実行課題集 4

楽しい手作り

おしゃれな雑貨作り

1・イチゴパックの小物いれ

同じ大きさのパックを2つ用意します。上になる方のパックのまわりに、色紙、千代紙、布などを貼ります。それをもう一つのパックにかぶせます。これだけで、丈夫できれいな小物入れができあがりです。まわりにリボンを巻いてもいいですね。

2・ペットボトルバケツ

2リットルの大きいものを使いましょう。切りやすいところでカットし、油性マジックなどで絵を描きます。切り口は危ないのでビニールテープなどを巻きます。持ち手は、お店でもらうビニール製の手提げの持ち手を使いましょう。

3・卵パックで活け花

卵パックを閉じて止め、くぼみに水を入れて、花を活けましょう。窓辺に置くと日光が当たり、キラキラ光ってきれいです。

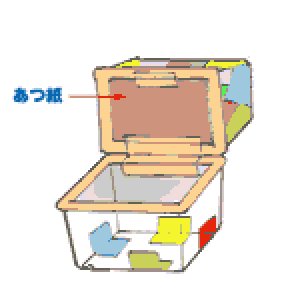

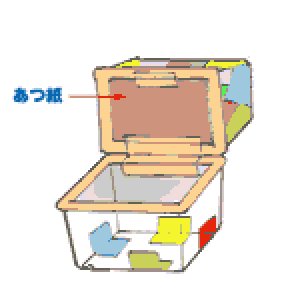

からくり貯金箱

お金を入れたら、あらら? どこへ消えちゃったの?

イチゴパック2つで、不思議な貯金箱を作りましょう。ふたにする方のパックの底(上になります)に、お金を入れる穴をあけます。そして、マスキングテープやセロファン、折り紙などで中が見えないように全体を飾ります。その後、厚紙で底を作ります。そのふたと下になるパックを一箇所つなげ(図のように)、口のようにします。

ふたを閉じた状態でお金を入れると、お金は厚紙があるので、下まで落ちません。本当にお金がなくなってしまったように見えます。

「お小遣いを入れても入れても消える、おっかねえ貯金箱だなあ。」

キラキラスノードーム

雪や星が降る美しいスノードームを作りましょう。まず空き瓶を用意します。蓋の裏に、台にするちょうどよい大きさのスポンジなどを貼り付けます。その上に高さに注意しながら雪だるまやお人形などをくっつけます。(瞬間接着剤を使うとよいでしょう。)そこに、ラメやビーズ、小さく切ったアルミホイル、砕いた卵の殻などを入れます。瓶の7分目くらいまで水を入れ、その後、液体のりを入れていきます。ペットボトルでも作れます。

2月の実行課題集 1

2月の実行課題集 1

節分はみんなで豆まき

元気に、福はあー内

2月3日は節分です。まず、豆まき用の豆を用意します。お店で買ってきても、家で大豆を炒ってもいいでしょう。ついでにポップコーンも。なんて言っていると何をやるかわからなくなるので、とりあえずは豆だけね。

一家の主人や年男、年女が豆をまきます。年男、年女というのは、年をとっている男の人や女の人のことではありません。生まれた年と同じ十二支の年を迎えた人のことです。十二支というのは、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥、のことです。早口で言えるかな。もちろん、家で豆まきをするときは誰がやってもいいでしょう。

外に向かって、「鬼はあー外」。家の中に向かって、「福はあー内」。

このとき「福は内」を「鬼は外」より1回多く言うと、福が毎年1つずつ増えていきます。

鬼が外に行ったらかわいそうだと思う人は、「鬼もおー内」と言ってもいいかもしれません。鬼だって人間だからね。(じゃないか。)

鬼は外、福笑い

鬼の顔を、福笑いの要領で作ります。用意するものは普通の画用紙、ボール紙が数枚程度でいいでしょう。あとはカラーのマジック、色鉛筆などで絵を描いて、ハサミでパーツごとの形を作っていきます。

作るパーツは、大元の顔のほかに、両目、鼻、口。それにいかにも鬼らしい太い眉毛や髭があっても面白いでしょう。もちろん、角や牙も欠かせません。

準備ができたら、あとは普通の福笑いと同じです。目隠しをして、部品を顔の上に並べていきましょう。

注意するのは、豆をあまり力いっぱい投げつけないこと。ぶつけるたびに、ぽろぽろと顔のパーツが落っこちて、のっぺらぼうの鬼という新種になってしまうことがあります。

2月の実行課題集 2

2月の実行課題集 2

初午って知ってる?

初午ってなあに?

初午とは、2月最初の午(うま)の日(今年は2月4日)のことを言います。本来は、農作業が始まる旧暦の2月に行われていました。

711年のこの日に、京都の伏見稲荷大社に稲荷大神が鎮座されたといわれています。この日をしのび、伏見稲荷大社をはじめ全国の稲荷神社でお祭り(初午大祭)が行われます。

江戸時代には、初午の日に子どもが寺子屋へ入門したという記録が残っているようです。

また、地域によっては独特な風習が残るところもあるようです。自分の住んでいる地域の初午はどのようなものか、調べてみるのもよいでしょう。おじいちゃんやおばあちゃんに聞いてみるのもよいですね。

全国には、32000もの稲荷神社があるそうです。これだけ数があるということは、みなさんのおうちの近くにもありそうですね。今年は、家族みんなで初午詣にでかけてみてはいかがでしょうか。

午の刻は正午

立春を

迎える2月の

最初の

午の

日は、一

年のうちで

最も運気の

高まる日とされています。

「

午(うま)」は

方位の

南を

示し、

時間は

正午を

表わします。

今でも

お昼の12

時のことを

正午と

言いますね。

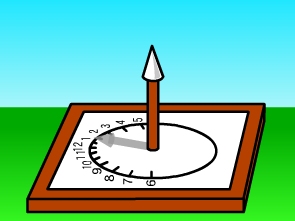

下の

写真にあるように、

昔の

時間の

数え方では

十二支を

使っていました。

午の

刻は

太陽が

最も高く上がり、一

日のうちで

陽光の

力が

最も強まる時といわれています。

お父さんお母さんと

一緒に

日時計を

作ってみましょう。もちろんひとりでも

作れるくらい

簡単です。

使う材料もおうちにあるものばかりです。

http://www.jst.go.jp/csc/virtual/live/monosashi/time/tt_080.htm

いなりずしに挑戦

稲荷神社といえばきつねですが、きつねは

稲荷神のお

使い役で

油揚げが

大好物です。

初午の

日には、

油揚げやいなりずしを

お供えする

地域があります。

いなりずしは、

東日本では

米俵に

見立てた

俵型ですが、

西日本ではきつねの

耳に

見立てた

三角が

主流です。

みなさんは、いなりずしは

好きですか? おうちでいなりずしを

作ってみませんか。

http://tinyurl.com/ladu5fe

アイデア

次第で

下の

写真にあるようなかわいいものも

作れます。

自分だけのいなりずしを

作って

撮影してみましょう。

2月の実行課題集 3

2月の実行課題集 3

道具に感謝、針供養

感謝のハリネズミ作り

こんにゃくをハリネズミの胴体に見立て、色とりどりの待ち針を刺していくときれいなハリネズミが出来上がります。

針だけではなく、毎日使っている物への感謝の言葉を折り紙に書いてみましょう。その折り紙を細長い三角の形に折り、厚紙で作ったハリネズミの胴体に貼りつけていくときれいな「感謝のハリネズミ」が出来上がります。

また、いつも使っているのものや使い古した昔のものなど「お世話になっているもの」を集めてみましょう。ランドセル、文房具、大好きだったおもちゃ。お父さんやお母さんは何を持ってくるかな? 食卓の上などにきれいな布や紙をしいて、舞台のようにしたところへそれらを並べましょう。汚れていたら少しきれいにして、リボンやお花で飾るとよいですね。「いつもありがとう。」「今まで役に立ってくれてありがとう。」という気持ちをこめて。

一年に一日、針休め

針は昔、女性が日常的に使う大事な道具でした。大切なものだからこそ、一年に一日、針を休める日がありました。関東では2月8日。関西や九州では12月8日です。

折れたり曲がったりした針を集めて、感謝の気持ちとともに供養し裁縫の上達を祈りました。

折れた針や古くなった針を豆腐や蒟蒻にさしたり、神棚に供えたあとに海や川に流して祓ったり、半紙に包んで淡島神社に納め供養したりしました。

和歌山市の淡嶋神社は、針才天女を祀る本社で各地に末社があります。東京では浅草寺境内に淡島堂があります。

針も昔は手作りでした。1本1本大切に使っていたのでしょう。

針供養一日だけの淑やかさ (川柳小関はる子)

お世話になりました

母「お母さんはパッチワークの針を供養するわ。」

父「お父さんは、ヨレヨレになるまで使ったこのネクタイを。」

妹「私は、1年生の時使っていた筆箱にしようかな。」

兄「ぼくは、たいへんお世話になったこれを……。」

父・母・妹「……。やっぱりゲーム機か。」

犬「ワンワン!」(骨ガムをくわえてくる。)

2月の実行課題集 4

2月の実行課題集 4

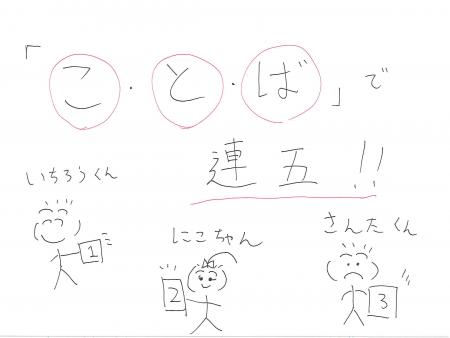

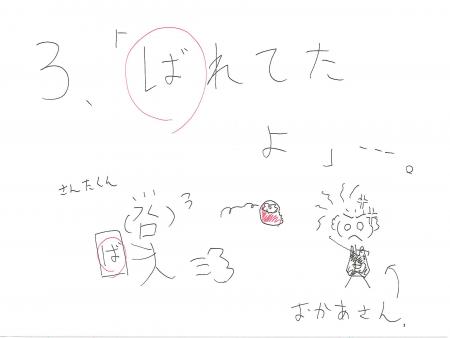

連続頭文字五七五、略して連五

連五のやり方

俳句や川柳のような「5文字・7文字・5文字」の文を、1人ずつ分担して考えます。

はじめにそれぞれの頭文字となる、「3文字の言葉」を決めましょう。

人数は、2人以上4人までで遊べます。4人の場合は、4人目がつっこみ役をやってください。(笑)

例えば、鍋を囲みながら、

「じゃあ、とうふ」

とうさんが/うんどうかいで/ふっとんだ(花火かい)

「次は、きのこ」

きのうから/のんびりしている/こまつさん(だれじゃい)

「それなら、こまつ」

こまったな/まつたけがない/つんでこよ(つめるのか)

「では、しいたけ」

しいちゃんが(だれだい)/たなからぼたもち/けっとばす(意味不明)

このような感じでやっていきます。

季節の言葉「季語」

同じ「五七五」でも、「季語」を入れる決まりがあるのが俳句。必ずしもそうでないのが川柳です。

2月の季語には、「立春」「旧正月」「雪解け」「梅」「バレンタイン」などがあります。

「初午」、「針供養」も2月の季語です。

「立春」を迎える2月は春になります。

節分は、冬の季語で、春の季語でないところが面白いですね。

みんなで作る五七五

共通の言葉で、みんなで五七五を作ることもできます。

例えば、「こ・と・ば」で。

今年度/都市の人口/倍増だ(社会派)

今度こそ/飛ばすぞボール/バット振る(野球部)

こいつには/とってもすごい/倍返し(何すんじゃい)

困ったな/父さん今日も/バスで寝る(どういう状況設定)

有名な句を逆連五してみると、

ふるいけや かわずとびこむ みずのおと

これは、「ふ・か・み」だから、カエルが飛び込んだ池は、かなり深かったようですね。

ここで一句。

ふかいいけ かわずおぼれて みずのんだ

3月の実行課題集 1

3月の実行課題集 1

啓蟄 春の訪れ

啓蟄とは

啓蟄とは、春の暖かさを感じて、冬ごもりしていた虫が出てくるころのことです。暦の二十四節気のひとつで、3月6日ごろに当たります。一雨降るごとに気温が上がり、寒い冬の間、ずっと土の中で春を待っていた虫たちが、そろそろ外に出ても大丈夫かなあと顔を出し始めます。

この時期に目覚めるのは、虫たちだけではありません。カエル、ヘビ、クマなども冬眠から目覚めます。田んぼでは、元気なカエルたちの合唱がもう始まっています。

朽木の中をのぞいてみたり、落ち葉の下をさがしてみたり、土を掘り返してみたりすると、冬ごもりから目を覚まそうとしている虫たちに出会えるかもしれません。いろいろな虫がかくれていそうですね。カメムシ、ゴキブリ、ダンゴムシ、コガネムシの幼虫、中には、あまり出会いたくない虫もいそうですが……。

菰外し

菰巻きとは、松の幹に藁でできた菰を巻きつけることで、マツカレハの幼虫(マツケムシ)を除去する方法のひとつです。しかし、今では、害虫駆除の効果はほとんどなく、むしろ逆効果であることがわかっていて、冬の風物詩として行っていることが多いようです。この菰を外す「菰外し」も啓蟄の恒例行事の一つです。外された菰や、菰が巻かれていた幹を観察しても、いろいろな虫と出会えそうです。

ジグモ釣りに挑戦

ジグモの巣は糸でできた細長い袋で、ブロック塀の下や木の根元などについています。外から見ると、地面から柔らかいひものようなものが伸びているように見えます。

巣を見つけたら、そっとつまんで、途中で切れないように引き上げます。力加減に気をつけながら、あせらずにゆっくり引っ張るのがコツです。土に隠れている部分まですぽっと抜ければ成功です。この袋の中にジグモが入っています。

捕まえたジグモは、乾いた細かい砂や土、巣の土台になる木と一緒にプラスチックケースに入れて飼うことができます。巣作りの様子などを観察してみましょう。

3月の実行課題集 2

3月の実行課題集 2

春の訪れを祝う春分の日

春の草を食べよう

外に出て、空き地や道ばたに生えている草を観察してみましょう。中には食べられる草もあります。七草粥にナズナを入れるのは有名ですが、ほかにもカラスノエンドウは、先の若いところを天ぷらやおひたしに、オオバコは、若葉を天ぷらや胡麻和えに、ハルジオンは、内側のやわらかい葉を天ぷらや和え物にすればおいしく食べられます。

ヨモギを使った草団子作りに挑戦してみるのもよいでしょう。ヨモギのやわらかい葉を集めたら、塩か重曹を入れた熱湯で茹で、水にさらします。細かく刻んですりつぶし、こねた団子の生地に混ぜて形を整えれば出来上がりです。ヨモギの葉は、天ぷらにしたり、乾燥させてお茶にしたりすることもできます。ヨモギの葉は、貧血や腹痛に効くそうですよ。

http://www.geocities.jp/usaginoseisakucho/haru.htm

春分の日とは

春分の日は、太陽が春分点を通過する日です。古来より、この日は、春の訪れを祝う日であると同時に、祖先に感謝をするお祭りを行う日でもありました。

春分の日を中日として前後3日間の合計7日間のことを彼岸といいます。

お彼岸には、もち米とアンコで作られた「ぼたもち」あるいは、「おはぎ」をお供えします。春のお彼岸にお供えするのは、「牡丹餅」で、こしあんを使用します。一方、秋にお供えするのは、「お萩」で、粒あんを使用します。

春の草で遊ぼう

カラスノエンドウを見つけたら、マメ笛を作ってみましょう。太い実を取り、ヘタを折って、筋を引きながらサヤの反った方を割きます。マメを出して、中をきれいにします。形を戻して、先の方から深くくわえて吹くと音が出ます。

ナズナは別名ペンペングサとも言いますが、これは、ハート型の実を下に引き、耳元で振るとペンペンと音がするからです。

シロツメクサで冠、腕輪、首飾りなどを作ってみるのも楽しいですね。身につけると、春の香りに包まれて幸せな気分になれます。

3月の実行課題集 3

3月の実行課題集 3

うれしいひな祭り

最初はおきよめだった

3月3日は、ひな祭り。お雛さまを飾って、春の彩りのごちそうを楽しむ女の子のお祭りです。桃の花がほころぶころなので、「桃の節句」とも言われます。

ひな祭りはいつごろ始まったのでしょう。大昔の中国で、季節の変わり目の時期に、川で体を清める行事がありました。それが日本に伝わると、人形を作り、そこによくないものを移して川に流すようになったそうです。その儀式と、京の貴族の子どもの間にはやったひいな遊び(紙の人形でおままごとをする)がいっしょになって、江戸時代になってから今のようなひな祭りとなったそうです。

女の子が生まれると、元気に成長し、幸せになるようにとの願いをこめてひな人形を用意し、毎年飾ってお祝いします。おだいりさまは天皇、おひなさまは皇后を表し、おつきの人やお嫁入り道具もいっしょに飾られます。

ひな祭りのごちそう

◆ひしもち、ひなあられ……ピンクは桃の花、白は雪、緑は若草を表すと言われます。

◆ハマグリのお吸い物……はまぐりの貝がらのようにぴったりと息のあった人と幸せになれるように。

◆ちらしずし 春らしい菜の花、(腰が曲がるまで)長生きできるように海老、見通しのよいレンコン、まめに働くようにサヤエンドウなどのお豆をバランスよく。

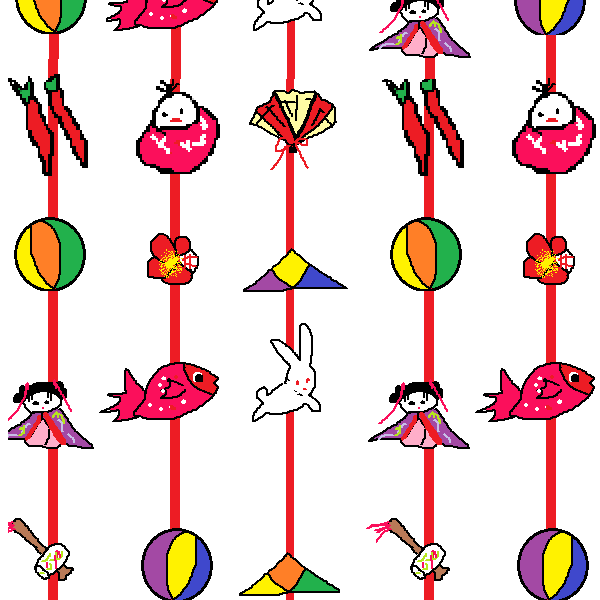

つるしびなを作ろう

厚紙を使って、私たちも自分の好きな絵をかいてつるしびなを作ってみましょう。

伝統的なものはこういうものをつるします。数は、奇数がよいそうです。

桃、猿、三角を基本として、桜、梅、椿、犬、鳩、馬、鯛、亀、海老、でんでん太鼓、紙風船、打ち出の小づち、唐辛子、扇など。

オリジナルは、こういうのもおもしろい!

リラックマ、ポケモンなどのお気に入りのキャラクター、自分の人形、好きなフルーツ、文房具、ペットの人形など。

3月の実行課題集 4

3月の実行課題集 4

白熱! 限定しりとり

限定しりとりとは

前の人が言った言葉の「おしり」、最後の一文字をとって、次の人がその文字から始まる言葉を考えます。それを順番に続けていき、新しい言葉を思いつけなかったり、おしりに「ん」がついたりして、続けられなくなった人の負け。とてもシンプルな遊びです。

そんな「しりとり」をレベルアップさせ、より頭を使うようにしたのが「限定しりとり」です。つまり、「しりとり」に使っていい言葉のルールを決めてしまうのです。

例えば、しりとりする言葉の「文字数」を限定してみましょう。

「三文字限定しりとり」だとすると、「すずめ→めだか→かいこ→こぶた→たんぼ→ボール」……と、三文字の言葉だけで続けていくわけです。

「いち、に、すずめ! いち、に、めだか!」と、リズムに乗って発表していくのも楽しそうですね。頭も体もよく動きます。

いろいろな限定

限定すると面白いのは、文字数だけではありません。例えば、「種類限定」のしりとり。

「食べ物限定しりとり」であれば、「セロリ→りんご→ごま→まんじゅう→うどん……じゃなかった、うどんこ」といった具合です。

「乗り物しりとり」、「動物しりとり」、「国名しりとり」などなど、それぞれに得意なジャンルがあると盛り上がるでしょう。

ほかには、「場所限定」のしりとりです。

「おうちの居間、台所にあるもの」又は「学校にあるもの」などに限定したしりとり。これは記憶力と観察力の勝負になるので、なかなか白熱します。

ループしりとり

しりとりをしていると、必ずいじわるなことをする人が出てきます。

「月→きつつき→キムチ→ちまき→金貨→柿→金庫→国旗」……というように、毎回同じ文字で返してくるような人です。

あまりしつこいとけんかになりそうですが、お互いの限界にチャレンジ、という感じで意外と盛り上がることもあります。

これも一種の「限定しりとり」と言えるもしれませんね。