8月の実行課題集 1

8月の実行課題集 1

アサガオ、山の日、梅仕事

アサガオで草木染め

アサガオの次々に咲く花の花びらで、紙や布などを染めてみましょう。

アサガオには、フラボノイドの一種であるアントシアニン(ブルーベリーなどに含まれている、紫色の成分)が含まれているので、例えばお酢を入れると、アサガオの色水は青紫からピンク色に、ベーキングパウダーを入れると緑色になります。

・方法

①花びらを茶こし袋か、ガーゼなどで包み少量の水の中でよくもんで色水を作る。ボウルに花びらと少量の水を入れて、すりこぎなどでつぶしてもよい。

②色水に紙(障子紙など)や布を浸し、むらなく染まるようにする。

※そのあと、ミョウバン液(お湯3リットルに100グラムの割合)かお酢(同量の水で薄める)に浸すと、染まった色が落ちにくくなります。

※アサガオの花びらは冷凍しておくと、色水もたくさん作ることができます。

「山の日」

みなさん、新しい祝日を知っていますか? 2016年から8月11日は、「山の日」という祝日になります。「海の日(7月21日)」はあったけれど、「山の日」はなかったので、お盆休みにあたるこの時期に決めたそうです。「山に親しむ機会を持って、山の恵みに感謝する」という日です。本格的な登山をするのはなかなか大変だと思いますが、ちょっとしたハイキングならみなさんでも気軽に楽しめますね。

帽子と水筒を忘れずに、さあ出発! 思いのほか、木々が垂れ込める山道は涼しく、くっきりした青空に遠くの景色が映えそうですね! 夏にしかいない昆虫や植物に出合えるチャンスでもあります。ポケット図鑑と虫めがねをリュックに入れて!

梅仕事

「梅」と「はちみつ」で「梅ジュース」を作ります。

梅の下準備(洗って、ヘタを取って、ひとつひとつていねいに拭いて冷凍)を子供にしてもらいましょう。ヘタ取りに関しては、コツをつかむと夢中で取り組みます。

梅には疲労回復やカルシウム吸収促進といった効果があります。

自分で仕込んだ梅ジュースを、「いつ、のめるのー?」と、毎日たずねてくる子供たちが、これまたカワイイですよ(^^)

8月の実行課題集 2

8月の実行課題集 2

お盆、馬と牛、シャボン玉

お盆ご先祖様に感謝

「お盆」とは、ご先祖様の霊を家に迎えて感謝の意を表し、家族と一緒に飲んで食べて楽しい時間を過ごして、またあの世に戻ってもらうという日本古来の信仰に基づく行事です。

14日、15日はご先祖様が家にとどまるので、家族と同じ食事を供えます。16日には「送り火」を焚いてご先祖様の霊を送り出します。

盆踊りはお盆に帰ってきたご先祖様の霊を慰めるために16日の晩に神社の境内などで老若男女が踊った行事です。この日は十五夜つまり満月にあたるので、月明かりの下で夜通し踊ることができたと言われています。その踊りには霊と踊り手が親しみ通じ合うことを表す所作が盛り込まれているそうです。盆踊りでよく見る振付を思い出してみると、確かにそのような所作があるような気がしますね。

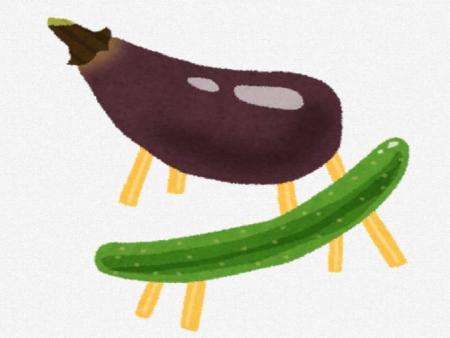

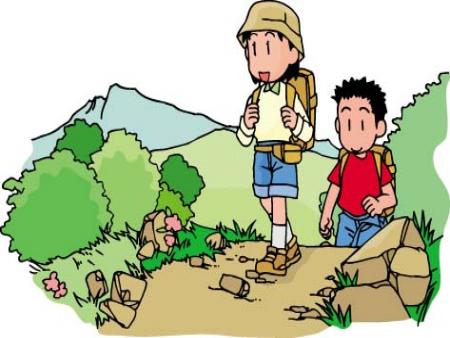

きゅうり馬となす牛

「迎えは早く、帰りは遅く」と一般的に言われています。ご先祖様にはきゅうり馬に乗って早く帰ってきてもらい、帰りはなすの牛に乗ってゆっくり帰ってもらうために、乗り物飾りを作ります。おうちでも作ってみてはいかがでしょうか。「ぼくもきゅうり馬やなす牛にのってみたいなすー。」なんて言っている人はいないかな?

◎材料

・きゅうり、なす(体)…各1本 ・小豆…4粒(目)・小枝、短くした割り箸など…8本(足)

最初に四本足で立つように小枝を刺し、目をつけてできあがり。それぞれにきゅうり(分量外)を小さく切ったものなどをお供えしましょう。

シャボン玉とばそ!

コップ半分くらいのぬるま湯に、固形石鹸を削って入れます。もしあれば洗濯のりも入れて、お湯:石鹸:のりの割合が5:4:1になるようにして混ぜます。グリセリンを加えると割れないシャボン玉になりますし、ゼラチンやガムシロップ、炭酸飲料などを入れて、巨大なシャボン玉も作ることもできます。

液をつけてストローでそっと吹くとかわいらしいシャボン玉がたくさん出ます。輪っかにした針金や針金ハンガーに毛糸を巻いたものを洗面器などに入れた液につけて吹くと大きなシャボン玉ができます。

8月の実行課題集 3

8月の実行課題集 3

川や海の魚

魚を観察してみよう

家の近所の川や、帰省した時、自然豊かなところへ出かけた時など、流れのゆるやかな川があったら、川の中のようすを観察してみましょう。魚などの生き物がいるかもしれませんよ。

・川岸の草の根もとを網ですくってみましょう。モツゴ、アブラハヤ、フナ類などがとれます。

・石を転がすと、石の下や砂にかくれていた虫を食べるために魚がよってきます。

・大きな石のかげには、ウグイやカワムツなどがいます。淵は流れはゆるやかですが、深いので近づかないようにしましょう。

ウグイ:「う~、ぐいぐい網がくるなぁ…。」

・ドジョウやハゼなどのあまり動かない魚を見つけたら、のぞきメガネで観察してみましょう。魚の姿がはっきりと見えるはずです。

「ど~じょう、見てくださ~い。」と姿を見せてくれるかな?

観察の道具を作ろう

●水中のぞきメガネ

①大きな空き缶の上下のふたを切り取ります。(ふちをペンチでつぶすと安全です。)②片方の開いている方に、ラップを2~3枚ぴったりと重ねます。③ラップにしわがよらないように、引っぱりながら2~3本の輪ゴムでしっかりとめます。④はみ出しているラップは切って整えます。ラップの方を下にして使います。

●魚とりのしかけ(びんどう)

①1.5~2リットルサイズのペットボトルの上部をキッチンバサミなどで切り取ります。②底と胴にそれぞれ10個ぐらいの穴を開けます。(水抜きのため)③石などのおもりを入れてから、切り取ったペットボトルの上部を内側に向けておしこみ、ビニールテープでしっかり固定します。

※びんどうにはするめなどの小さく切ったにおいの強いえさを入れておきます。水の中に沈め、周りの石で安定させておきます。すると、えさのにおいが出て、魚が入ってきます。口を大きくすれば、ザリガニなどをつかまえることもできます。

タイドプール

海には潮の満ち引きがあります。潮が引くと岩と岩の間に海水が残ったタイドプール(潮だまり)ができます。

・石をひっくり返してみましょう。ダイナンギンポなどの魚がいます。

・海藻が生えていたら、網で探ってみましょう。メジナの幼魚などがつかまります。

・足や手で砂をかきまぜてみましょう。隠れていた小さなエビや魚の子どもが出てきます。これらを食べようと、ハゼ類やベラ類が集まってきます。

・シュノーケルをつければ、顔を水につけたままでじっくりと魚を観察できます。

8月の実行課題集 4

8月の実行課題集 4

秋、野菜スタンプ割り箸ハンド

暦の上では秋

8月は、葉が紅葉して落ちる月「葉落(はおち)月」から「葉月」になったと言われています。旧暦では8月はもう秋なのです。

※旧暦…今、私たちが使っている暦は、太陽の動きをもとにして作られています。この暦になる前の日本では、月の満ち欠けをもとに、そこに太陽の動きも加えて作られた暦を使っていました。これが旧暦です。

今年は8月7日(および処暑までの期間)は立秋です。朝夕が涼しくなり、暦の上では秋が始まる日です。しかし、日中はまだ残暑が厳しく、この時期が一年のうちで最も気温が高くなります。

この日から、残暑見舞いになります。学校の先生など、お世話になっている人にぜひ出してみましょう。「まだ暑さが残るから、残暑ざんしょ!」と9月になってから出すのでは遅すぎますよ。

今年は8月23日(および白露までの期間)が処暑です。暑さが和らぎ涼しくなり始める時期です。厳しい暑さの峠は越して朝夕は涼しい風が吹き始めます。穀物も実り始め秋の気配を感じるころです。この頃から台風の季節も始まります。

野菜スタンプ

夏野菜で野菜スタンプを作ってみましょう。

オクラ、トウモロコシ、ピーマン、ゴーヤなど、切った断面にスタンプを付けて押すだけです。

オクラは星のようになり、ピーマンは形によってはハートの形になります。

布用スタンプをつかえば、Tシャツやバックに押すこともできます。押したあと、アイロンで20秒ほど押さえると、洗濯落ちを防ぐことができます。

畑で育ちすぎたお野菜を頂いてやってみるのもいいですね。

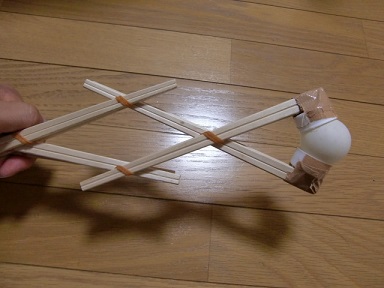

割り箸ハンド

伸び縮みするマジックハンドを割り箸で作れます。いくつか作って、みんなで物をつかむ競争をしましょう。

用意するのは、割り箸8膳(割らずに使います)、ペットボトルのふた2つ、輪ゴム、ガムテープです。最初に割り箸4膳を互い違いに十字になるように重ね、中心を輪ゴムで止めます。これを2組作ります。それを写真のように組み合わせて輪ゴムで止めます。輪ゴムはあまりきついとうまく開かないので、閉じたり開いたりして、調節しながらやります。さらに、つかむ部分として、ペットボトルのふたをガムテープでしっかりつければ出来上がりです。短くした紙コップに絵を書いてつかむ部分にしたり、割り箸に色を塗ったりしてもよいですね。