昔の子供たちは、野山の自然の中で遊びました。近くの山に行って、野ブドウを採ったり、アケビを採ったり、クリを見つけたり、そしてその合間に子供たちどうしでちゃんばらごっこをしたり鬼ごっこをしたり、いろいろなことをして遊びました。

今は、近くにそういう自然があるところも多くありませんし、何よりも子供だけでそういう自然の中に行くのは危険だという考えが強いと思います。

そのため、子供たちは家の中で過ごすことも多くなり、自然の中で他の子供と遊ぶ機会が少なくなっているようです。

そこで、自分に時間があったら、今後やりたいと思っていることは、プログラミングと自然の中での遊びを結びつける企画です。

その一つは、「ポケモンGO!」の真似のようですが、「生きもんGO!」というプログラムです。

近所の公園などで、植物や昆虫や鳥などの生き物を見つけ、それをスマホ又はカメラで写真に撮って集めるのです。

その生き物がどういう名前かということを調べるプログラムを、人工知能を使って作ります。

例えば、インターネットの検索で、モンシロチョウなどと検索して画像をたくさん並べ、人工知能に大量に入力し覚えさせます。すると、自然の中でモンシロチョウらしいものを見つけて写真を撮ると、プログラムがそのチョウの名前がモンシロチョウだと教えてくれるのです。

街の中でも、いろいろな珍しい生き物に出会うことがあります。その発見をみんなで共有すると、それが共通の遊びのようになります。

出来合いのゲームではなく、自分たちでこういうゲームを作って遊んでいくのがこれからやってみたいことです。

もう一つは、やはりプログラミングで、ドローンを動かして、近所の公園などで飛ばして遊ぶゲームです。

公園の中の、あの木とこの木の間をくぐり抜けて、一周して戻ってくるという競争のようなゲームが考えられると思います。

ちょうど、昔の子供たちが、凧揚げをしたり、ゴム飛行機を飛ばしたりして遊んだのと同じ感覚です。

このように、自分で工夫できる余地があると、子供はその遊びに熱中します。

出来合いの遊びは、遊び方のパターンが決まっているので、工夫の余地があまりありません。だから、高いおもちゃを買っても、子供が喜ぶのは最初のうちだけですぐに飽きてしまうのです。

今はプログラミングが比較的簡単にできるようになっているので、子供たちが工夫する余地のある遊びを、これから企画してみたいと思っています。

もう一つ、これは家の中での遊びになりますが、工作の遊びです。

先日、子供たちに、自分の趣味を紹介してもらったときに、レゴで遊んでいる子供がとても多いのに気が付きました。

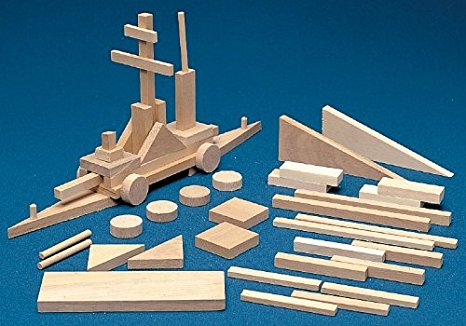

そこで、考えたのが、木片を使ったオリジナルなレゴ作りです。

小さいバルサ材の木片のセットが、アマゾンなどで数百円で売られています。バルサ材ですから、軽く丈夫で、カッターなどで切ることも簡単にできます。

このいろいろな形のバルサ材を組み合わせて、自分で何かを作るのです。

くっつけるものは、両面テープですが、今は文房具として「テープのり」というものが売られています。

これを使うと、手軽にくっつけたり剥がしたりすることができます。

子供たちが、こういう工作の遊びで楽しく感じるのは、作っている最中です。

作り終えて完成したものは、もう子供たちの興味はひかないので、やはり出来合いの完成形が決まっているものはあまり長い間それに熱中することがありません。

また、いったん作ってしまうと元に戻すのもまた手間なので、そのまま作りっぱなしになってしまうことが多いのです。

だから、本当は、すぐに壊してまた新しいものを作れるような柔軟性のある工作の方が長く遊べます。

この木切れとテープのりを使った遊びの名前として今考えているのは、キギレゴです。ってそんなことはどうでもいいか(笑)。

これは、すぐできそうなので、いつかオンエア遊びクラブなどで、キギレゴ作品発表会などをやってみたいと思っています。

しかし、このオンエア遊びクラブというのは、まだできていません。「親子で遊ぼうワンワンワン」のfacebookグループなどでどなたかやってくれませんか。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

出来合いの遊びは、熱中するのも早いですが、飽きるのもまた早いものです。

子供がいつまでも飽きずに続けるものは、やはり自分で工夫する余地のある遊びです。

これは、勉強でも同じです。答えのある勉強よりも、答えを工夫できる勉強の方が楽しいのです。

「生きもんGO!」

すごくやってみたいです!!!!

私以外、家族はみんなポケモンGOをやっていますが、「生きもんGO!」の方が絶対おもしろいはず!

「生きもんGO!」は、言葉の森港南台教室内でもできそうですね。犬、鳥、虫……。

どれも子どもが夢中になりそうなことばかりですね。楽しみです。

生き物や植物の名前がその場でわかると、つかまえた気分が味わえそうです。ポケモンより夢中になれそう。

「食べもんGO!」もいいですが、「生きもんGO!」も楽しそうですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。遊び(6)

教育に関する情報が豊富にあると、かえってその中で、何が重要で何が重要でないかを見失ってしまうことがあります。

親も子供も熱心にやっているように見えても、その方向が脇道にそれている場合も多いのです。

勉強の中心は、家庭で毎日取り組むと決めたことを繰り返す勉強です。生活の中で毎日当然のように行う平凡な勉強の積み重ねが、もとになる勉強のです。

これに対して、学校や塾から宿題で出されるような勉強は、枝葉の勉強です。宿題のプリントをもらってきて、それをやるような勉強は、繰り返して身につけるというようなことがしにくいので、結局一回きりの勉強にになってしまうことが多いからです。

子供が小さいときは、そういうばらばらのプリントをこなすような勉強も、親がファイルをして整理してやらせることができます。

しかし、子供がひとりでそういうプリント類の管理をすることは難しいので、学年が上がると、与えられた勉強を次々とこなすだけの勉強になりがちです。

宿題というと、やることが義務のように思うので、その勉強を第一に考えてしまう人が多いのですが、自分のペースでやると決めた勉強がもとになる勉強で、人から与えられた勉強は枝葉の勉強だという区別をしておくことが大切です。

勉強の内容として大事なものは、第一に読む力をつけることです。小学生時代は特に、速く、楽に、和多く読む力をつけておくことが勉強の中心になります。

第二に大事なものは、計算する力です。これも、速く、楽に、正確に計算する力をつけておくことです。

それは、計算が苦手だと、その延長で算数や数学が苦手だと思ってしまうことがあるからです。

ただし、計算力はあくまでも第二です。

計算は電卓に代わってやってもらうことができますが、読書は機械に代わってやってもらうことはできません。

計算力に比べると、読書力の差は表面には出ませんが、実はこの読書力の差がいちばん大きいのです。

読む力を更に発展させるものとして、音読、暗唱、親子の対話などの勉強もあります。これらは単独で取り組むよりも、作文の勉強の中で取り組むようにすると定着します。

習い事の中には、子供の個性にあったさまざまなものがあります。英語、プログラミング、スポーツ、音楽など、今は多様な学習の機会がありますが、それらは、読む力、計算する力の勉強に比べると、あくまでも枝葉の勉強と考えておくことが大切です。

子供の好きな分野で個性を伸ばすことは大事ですが、その個性も、もとになる土台の勉強ができて初めて生きてくるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔、夏合宿に来ていた女の子が、「ああ、よかった。今日は○○の練習をしなくて済む」と言っていました。

小さいころから熱心にやっているように見える習い事でも、実は惰性でしぶしぶやっていることも多いのです。

勉強は必要なものだけに絞って(それは読書と作文と算数だと思いますが)、子供はたっぷり遊んでいるといいのです。

昔から、学問の王道は、書を読むことでした。

江戸時代の寺子屋では、読み書き・そろばんが勉強の中心でした。

小学生のうちは、基本をしっかり身につけて、あとはたくさん遊ぶことです。

あれもこれも手を出し、毎日の生活が忙しくなりがちですが、一冊の問題集を何度も繰り返し、読書することがいちばん大切ですね。

とかく枝葉の勉強や習い事に目が向いてしまいますが、太い幹はびっくりするほどシンプルで持続可能なものなのですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)

小学生の習い事に関する調査(2016年11月VSN)によると、子供に習わせたい習い事の1位はスポーツ系、2位は英会話、3位は音楽系という結果が出ています。

親の動機は、スポーツや英語や音楽のプロになることではないと思います。その分野が、苦手にならないように、そしてできれば楽しめるように、ということでさせているのです。

しかし、教える側は、それだけでは物足りないと思うのか、「勝つ」という方向で目標を立てがちです。

そして、実際に習い事の成果を発表する場は、試合や、検定試験や、コンクールなどですから、そこでどうしても優劣がつきます。

特にスポーツの場合は、負けたチームはかなり屈辱感を味わいます。逆に言えば、勝ったチームは大きな優越感にひたります。だから、親も子供もどうしても、勝つためのスポーツという方向に進んでしまうのです。

本当は、子供時代は、いろいろな運動を楽しむべきなのに、サッカーならサッカー、野球なら野球といったように、最初に参加した特定のスポーツに特化するような取り組み方になってしまいうのです。

しかし、多くの人がそういう今のスポーツのあり方のおかしさに気づきはじめていると思います。

作文の勉強も似ています。

言葉の森の生徒は、よく新聞に入選したり、コンクールに入選したりしています。

しかし、教室としてそういう入選の目標に取り組んでいるわけではありません。家庭で自由に取り組んでもらうという立場です。

入選は、子供にとって大きな自信になります。そして、小学生なら誰でも年に何回かは素晴らしい作文を書くことがあります。

しかし、教室として、子供たちの作文を入選させるために手直しするようなことはしません。先生が手を加えて上手な作文にしても、子供にとっては喜びにならないからです。

そのかわり、言葉の森では、生徒それぞれが作文を発表するプレゼン作文発表会のような企画を充実させたいと思っています。

賞や級を全く出さないわけではありませんが、それらはあくまでもきっかけ作りで、それらの賞や級を目標にして競わせるようなことはしません。

そうして、ひとりも苦手な子がなく、多くの子が作文が得意になるような教室を目指しています。

ただし、進歩のあとがわかることは必要ですから、森リン点の集計や作文検定の実施などには取り組んでいます。

しかし、これも競争を煽らない形で進めています。

それでも、小学生新聞の入選者数などは、たぶん毎年全国1位になっているのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

「勝ってうれしい」よりも、「することが楽しい」と思える気持ちを育てたいです。

習い事は子どもの可能性を探し、子どもが好きになれるものを探す準備のお手伝い、と考えればいいということ。親がどんと構えて焦らないということ。言うは易し、行うは難し……。頑張ります。

子どもの習い事は、つい親が一生懸命になりすぎてしまうことがありますね。つい欲が出てしまいます。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 習い事(0)

読書力は、子供の学力を形成します。この学力の土台の上に成績があります。

学力の土台を作るのは、毎日の読書と対話です。

成績を決めるのは、毎日の勉強の量と方法です。

学力の土台の上に成績がありますが、低学年のうちは成績は勉強だけで上昇します。それは、まだ学力そのものが小さいからです。

しかし、高学年になると、成績は勉強だけでは上がりません。学力の土台というものが重要になってくるからです。

たまに、「読書は学校でしているから、家ではしない」という子がいます。

読書は、毎日の生活の中でしていくことが大事なので、読書の場は基本的に家庭です。

家庭で読書をしない子が増えてきたので、それを補うために学校で読書の時間を設けるようになったのです。

学校でするから、家ではしなくていいというのではありません。

しかし、中には、家庭で毎日本を読むということが習慣になっていない子もいます。

そこで、毎日の読書のハードルを下げるために、言葉の森では、「毎日10ページ以上」「自分の好きな本を」ということを読書の基本にしています。

このようにすると、読書が苦手な子や、読書の時間があまり取れない子は、ぴったり10ページで読書を打ち切ります。しかも、易しい楽な本しか読みません。

ここで、親は、「もっとたくさん読んだら」とか、「もっと難しい本も読んだら」と言ってはいけないのです。そういうことを要求すると、毎日読むことが負担になり、結局長続きしなくなるからです。

しかし、この状態を子供が続けることは仕方ないとしても、そして、親はそれを一応手放しで認めてあげることが必要であるとしても、親が心からこの水準で満足していいというのではありません。

親は常に、その子が、10ページよりももっとたくさん読むこと、易しいだけの本よりももっと高度な本を読むことを、将来の読書の方向として考えておく必要があるのです。

そのために、必要なことは、第一に、読書の時間を工夫することです。10ページでいいから勉強の前にちょっと読ませようというのでは、読書量は増えません。読書は、勉強などの必要なことがすべて終わって、あとは遊んでも寝てもいいような次の時間に余裕のある時間帯で読ませるようにしておく必要があります。

第二は、子供の興味や関心を見つけることです。本人が関心を持っている分野であれば、子供は難しい本にも手を出そうとします。そのためには、図書館などを利用して、いろいろな本を用意しておくことです。最近、「○年生の読みもの」などというタイトルで有名な短編がコンパクトにまとまっている本もありますが、そういう教科書的な本は、子供が熱中して読むということがあまりありません。やはり、親がその子のことを考えて本を探してくることが大事なのです。

第三は、子供の読書力を見きわめることです。たとえ興味のある分野の本であっても、子供の読書力以上のものを与えると、やはり読み続けることは難しくなります。そういう本の場合は、ときどきは親が読み聞かせをしてあげることも必要になります。

第四は、複数の本を並行して読むようにすることです。いつも1冊だけ読むという読書スタイルだと、興味はあるが難しい本や、易しいが興味のない本などにぶつかったときに、そこで読書が止まってしまうことがあります。いくつかのバイパスがあれば、読書の習慣をずっと継続することができるのです。

こういう、より多く、より高度にという読書生活ができるように、言葉の森では、小学校1年生から3年生の生徒を対象にした読書実験クラブというものを行っています。これは、オンライン講座なので、時間さえあればどこからでも参加できます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

何でも毎日続けることが大切ですね。

本は1冊ずつ順番に読むものという固定観念をはずしたら、読書はもっと楽に習慣化できそうですね。

将来の読書の方向を見据えた上で、毎日の読書を習慣化することが大事ですね。

大事なのは日々の積み重ねですね!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

以前、保護者の方から、文系か理系かどちらにするのがよいかと尋ねられたことがあります。

私の考えは、迷ったら理系の選択を原則にするというものです。

なぜなら、科学の分野をいくつかに分ける考えがありますが、人文科学と社会科学の多くは、科学というよりも仮説であり、ものの見方や考え方、人生観や世界観というようなものであることが多いからです。

これに対して、自然科学は、立証できる客観的な現実を基本としています。だから、自然科学、つまり理系的なものが、科学の基本になります。

比喩的に考えると、文系を人間の頭の役割とすれば、理系は人間の手足です。

世の中にある何かを動かそうとするとき、何のためにどう動かすかを考えるのは頭ですが、それを実際に動かすのは手足です。そして動かすときに、理系の知識と技能が役に立ちます。

ところで、ここで大きな問題になるのは、人が文系を選ぶ理由です。

高校生が文系を選ぶ理由は、「数学が苦手だから」というということが多いのです。

同じく、人が理系を選ぶ理由の中に、「国語のような感覚的な世界が苦手だから」というものもあります。

どちらも、苦手だから、自分の苦手でない方を選ぶということが選択の基準になっているのです。

では、なぜ数学が苦手になるかというと、それは点数の差をつけることを目的とした受験数学のせいです。小学校高学年のころから、不必要に難しい問題をやらされて算数数学が苦手になってしまう子が多いのです。

同じく、なぜ国語が苦手にになるというと、これも点数の差をつけることを目的とした受験国語のせいです。ただし、国語の場合は、苦手の理由がわかれば克服は比較的容易です。

数学が苦手だという意識があると、一生数学的なものを避けるようになります。それは、その人にとって大きな損失です。

数学や理科が苦手だということを、人間の頭と手足の比喩で言うと、頭はよいが手足が不自由だということになります。

大きなビジネスの世界では、文系の経営者がビジョンを考え、それを理系の技術者が技術として具体化するというような分業も可能です。

しかし、小さなビジネスの世界や個人レベルの世界では、文系の頭も、理系の手足も、併せ持っていなければなりません。

特に、これからは個人が活躍する時代になりますから、文系も理系も両方できる自律した能力を育てておくことが必要になるのです。

ところで、理系が苦手にならないということは基本ですが、反対に、理系の手足だけが優れているということもまた問題があります。

以前、「理系貧乏」という言葉が使われたことがありますが、理系の得意な人は、世の中全体のビジョンを考える力がないと、目先の技術的なことだけに目を奪われてしまうということもあるのです。

理系の本質は、数学的、科学的にものごとを考えることのできる力です。

文系の本質は、ものごとをより深く、概念的、構造的に考える力です。だから、文系の学問は、国語の中でも考える文章を読み取り、考える文章を書き上げる力になります。

学問には、この両方が必要であり、更に社会生活を送るにあたっては、人間関係力や実行力も必要になってきます。

子供の教育を考える場合、こういう大きい視野で勉強の範囲を見る必要があります。

だから、小中学生の間は、文系的には、難しい文章を読む力、難しい文章を書く力をつけること、理系的には、算数数学に苦手意識をもたないようにしておくこと、この二つが基本になります。

このように、理系も文系も両方必要なのですが、今の学校教育の中では、数学が苦手だから文系を選ぶという考え方が根強いので、できるだけ最初から理系志向でやっていくようにするといいのです。

実は、言葉の森の高校生には、人数を集計したわけではありませんが、理系の人がかなりいます。大学の理学部や工学部に進む人が多いのです。

こういう高校生は、受験に小論文を使うわけではありません。小中学生の間、言葉の森でずっと作文を書いていて、数学が得意だから高校生になって理系を選んだが、作文の方も引き続き勉強しているということです。

それは、言葉の森の作文指導が、感覚的なものではなく、どちらかと言えば、理系的な作文指導になっているからだとも思います。

今後、寺子屋オンエアやオンエア講座などで理数系の力もカバーし、更に難しい長文を読み高度な作文を書くという指導を行い、理系も文系も両方できる子供たちを育てていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

理系か文系かという選択の場合、本当はどちらも大事です。

しかし、今は、数学が苦手だから文系にするという人が多いので、そうならないように理系に重点を置いた勉強をしていくといいのです。

そして、理系だけに特化しないように、幅広く難しい本を読み文章を書くという文系の勉強のやっていくといいのです。

あ、それから、勉強以外の趣味や、遊びや、友達付き合いも(笑)。

もともと人間の能力には大差がありません。

しかし、子供は自分が得意だと思ったものを伸ばし、苦手だと思ったものを避けるようになります。

だから、親としては、どの教科も苦手と思わせないように勉強をカバーしていくといいのです。

しかし、それは、どの教科も得意にするということではありません。

そこまでやろうとすると、かえって勉強以外のところで問題が出てくるからです。

よくできる子の場合は、特に、このやらせすぎないことに気をつけておく必要があります。

「やらせすぎの心配をするぐらいになってほしい」という声も聞こえてきそうですが。

理系か、文系か、確かにどちらかが苦手だからどちらかを選ぶ傾向が今は根強いですね。

言葉の森で出会う生徒さんは、たしかに理系の方が多いです。理系の生徒さんのほうが作文が得意なような気もします。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。理系と文系(0)

言葉の森では、これまで何回かプレゼン作文発表会というものを行ってきました。

これは、googleハングアウトを使って、ウェブ上で生徒の作文発表会を行うというものです。パソコンの設定や操作が必要だったので、参加のハードルはかなり高いものでしたが、それでも多くの方が参加してくれました。

また、司会をする講師の方も、まだgoogleハングアウトの操作に慣れていない人も多かったので運営がなかなか大変でした。

実際に、当日は、音声が聞こえないとか画面が見えないとかいろいろスリル満点の進行で(笑)、てんやわんやの状態でしたが、それでも全体にとてもいい発表会ができました。

しかし、その後、googleハングアウトの機能が突然削減され、これまでのような形でプレゼン作文発表会ができなくなってしまいました。

具体的には、youtubeとの連携がうまくできないようになってしまったのです。

しかし、機能が削減された分、操作がシンプルになったので、考えようによってはかえって参加しやすくなったかもしれないと思いました。

youtubeとの連携ができない分は、参加者がそれぞれパソコンやスマホで見てもらえばそれで対応できます。

そこで、今、新たにgoogleハングアウトとyoutubeを使ったプレゼン作文発表会の企画を再開することを考えています。

やり方は、6~7人の少人数のグループで、自分がこれまでに書いた作文の中で傑作だと思うものを、絵や写真などを組み合わせてプレゼンテーションするのです。

そして、各人のプレゼンテーションが終わったら、参加者から質問や感想を受け付けます。

プレゼンテーション用のyoutube動画は、限定公開であらかじめアップロードしておくようにすれば、それぞれの家庭でじっくり準備ができます。

このプレゼン作文発表会を今後、3ヶ月に1回ぐらいの割合で定期的に行っていく予定です。

プレゼン作文発表会の定例化と同様に、作文検定も3ヶ月に1回ぐらいの割合で、これもgoogleハングアウトを利用して定期的に行っていく予定です。

なお、暗証検定は、現在、時期の指定はなく、随時参加できるようになっています。これもgoogleハングアウトで行っています。

インターネットを使った子供たちの勉強と交流の場を、これからいろいろ広げていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちが成長して大人になったときに、自分の子供時代の作文を見ることができるのは楽しいことですが、プレゼン作文発表会の記録があれば、更に楽しさが倍加すると思います。

プレゼン作文発表会のいいところは、子供たちが参加したり発表したりするだけでなく、その準備の段階で親子のさまざまな対話があることです。

しかも、インターネットですから、国境を超えた交流ができます。

ただ、時差があるので、海外の方は時間的に参加しにくい場合も多く、今のところは県境を超えたぐらいの交流になっていますが。

プレゼン発表会、作文検定、暗唱検定、今年も楽しみがたくさんです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20) 日本語作文検定(4)

今回の話は、一般論として参考になる話ではありません。

そもそも、いじめのような理不尽なことに対しては、模範的な対応というものはありません。個人の生き方として対応していくことが基本です。

ですから、自分が親だったらどうするか、どうしたかということを中心にした話になります。

ところで、私がいつも疑問に思うのは、いじめにあった子供の親が、ただ我慢をするだけだったり、いじめる相手の善意に期待したり、時間が解決してくれると思ったり、誰かが助けてくれると思ったりすることが多いということです。

確かに、昔は、子供どうしで助け合ったり、上級生が助けてくれたりということもありました。そして、いずれそういう助け合いのできる社会は再び来るでしょうが、今は誰かの助けを期待できるような時代ではないと考えておくことが基本です。

私が大学生のときに読んで感銘を受けた本に、「葉隠」があります。この本の内容は、引退した元武士の老人への聞き書きですから、人生に対する奥深い洞察のある言葉が随所に見られます。

この本の中に、「我が身にかかわる重大事は、しゃにむにやってのけなければ解決しない」というような言葉がありました。

自分が当事者になったことは、うまいやり方を工夫しようなどというようなことを考えてはならないということです。そういう一歩遅れる気持ちが、最も武士道に合わないものだというのです。

いじめに対しても同様です。自分が少しでもいじめられたら、そのときの対応は、戦うことです。

この戦うことの中には、話し合うことも含みます。つまり、口で戦うということです。

これは、その子が将来大人になったときも同じです。社会に出ても理不尽なことに遭遇することは多いでしょう。そのときの原則は戦うことです。

これは、個人と個人の問題だけでなく、国と国との問題でも同じです。

勝てるかどうかとか、うまく行くかどうかという配慮は、二の次、三の次で、いじめられたら何しろ立ち向かうことが原則なのです。

こういう人間の生き方の根本に関わるようなことを、子供が自分で考え出すことはできません。

学校の先生が教えてくれるわけではありません。

本に書いてあるわけでもありません。

ただ親だけが教えられることなのです。

そして、もし、戦うことが無理だと判断した場合は、いつかの捲土重来を期して逃げることです。

いじめのような卑劣なことをする人間は、数を頼んだり、武器を持ったりすることもあるからです。

逃げるというのは、学校の場合は、学校に行かないこと、転校することなどです。

こういう判断も、もちろん、子供が自分の力ですることはできません。親が即座に判断して実行していかなければなりません。

私の子供も、小学校低学年のとき、体の大きい子や上級生に、いじめられたりいじめられそうになったりしたことがありました。

それを知ったとき、私は即座にその子と戦わせたり、その子の自宅に直接話に行かせたりしました。

そして、そのあと、そのいじめた子たちとは、普通の友達のような関係になったのです。

しかし、これがもしそのようにうまい結果にならなかったとしてもいいのです。

いざというときに戦うということは、人間の生き方として当然のことだからです。

普通の日本人は、争い事は好きではありません。自分の周囲を見ても、ほとんどが心優しい人です。

しかし、世の中には、そうでない人もいます。

だから、不正なことがあり、自分がその当事者であった場合は、即座に戦うことです。

そして、もし相手が悪いことをしなくなれば、そのときは許してやればいいのです。

以上が、いじめに対する個人的な対応の仕方です。

いじめに対する社会的な対応は、もっと根本的に考える必要ががあります。

それは、弱い者いじめをするような人間を育てないということです。そして、それは、教育の力で十分に可能なことだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ドキッとするタイトルでしたが、どんなことに対しても、親身に対応できるのは、親ですね。

人間の生き方の基本は、強さと優しさを同居させることです。

争いはなければないにこしたことはありませんが、巻き込まれたら元気に戦うだけです。

元気にって(笑)。

あまり楽しそうな話ではありませんが、世の中には困っている人もいると思うので書きました。

しかし、いじめのような問題は、基本的には社会全体で対応するものです。

その参考になるのは、会津藩の「什(じゅう)の掟」のように、「弱い者をいぢめてはなりませぬ」という基本を子供のころから教えておくことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。いじめ(1)

夏休み1ヶ月の猛特訓で秋から成績が急上昇、ということはあり得ます。

しかし、同じ夏休み1ヶ月の猛特訓で、秋から作文が見違えるほど上手に、ということはありません。

勉強の成績は知識として身につけるものなので短期間で上がりますが、作文のような学力に属するものは考える力を必要とするので上達に長い時間がかかるのです。

勉強にももちろん考える要素があります。しかし、成績を上げるコツは、その考えて解く解き方を知識として覚えることです。だから、短期間で成績は上がります。

一方、作文も、短期間で上手になることはあります。しかし、それは作文力が上達したからではなく、本人の作文を書く意欲が増したからです。

だから、意欲的に書く回数が増やすことは大事ですが、作文力をつけることはそれとはまた別の長い時間が必要なのです。

では、長い時間を必要とするその学力は、どこで育つのかと言えば、それは家庭での生活によってです。

学校で国語の勉強を毎日1時間やっているとしたら、1年間でずいぶんたくさん勉強をしたように思えます。しかし、国語力は実際には、家庭での読書によって育ちます。

読書好きな子が家で毎日1時間本を読み、読書嫌いな子が家ではほとんど本を読まないとしたら、1年間でついたその差を学校や塾の勉強だけで補うのはほぼ不可能です。こういう生活の差が学力の差になっているのです。

「学力の経済学」という本では、就学前教育の大切さが書かれています。

4歳の子に、毎日2.5時間読み書きを教え、週に1回90分の家庭訪問をしたところ、その子たちが社会人になったときに、そういう教育を受けなかった子供たちに比べて、仕事や収入の面で大きな差があったというのです。

著者は、それを具体的な数字で、4歳のころの100円の投資が、65歳には6千円から3万円になっていたと書いています。

この教育による影響力を、著者は、先生の教育力として述べていますが、私は、毎日の2.5時間の先生が教えた勉強よりも、週に1回90分の家庭訪問による家庭の変化の方が大きかったのではないかと思います。

私立の小中高一貫校で、大学入試の結果を出すのは主に高校から入学した生徒だというのは、よく聞く話です。学校の教育力はもちろんありますが、その土台となっているのは家庭での生活の中における教育力です。

そして、その家庭での教育力は、成績よりもむしろその子が成長したあとの社会生活の中に現れてくるものなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ときどき、「偏差値が○○も上がった」などという話を聞きますが、それは成績が上がったのであって、学力が上がったのではありません。

成績は主に知識によるものですから、短期間で上がることは十分にあります。

受験期の勉強は、成績を上げることを重点にしていく必要があります。

しかし、普段の勉強は成績よりも学力をつけることを重点にしていく方がいいのです。

勉強の成績は、次の学期からすぐに上がるということはありますが、作文はそういうことはありません。

作文は、忘れたころに上がるのです。天災みたいですが。

生活面はもちろんですが、学習面も、基盤となるのは家庭ですね。

作文が急にうまくならないのは、それだけ奥の深い勉強だからなのでしょう。本当の実力が表れるのが作文とも言えそうですね。

親の立場で考えると、どうしても「成績」イコール「学力」と考えがち

まずはそこから改めないと……

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)