高校生の現代文と小論文の勉強について説明します。

まず、現代文です。現代文の力は、土台の力とテストの力に分けられます。

土台の力をつけるためには、全国の大学の過去問1年間分の問題集を読んでおくことです。読んでいてどうしても内容がつかめない意味不明のところだけ、国語の先生などに聞いておきましょう

テストの力をつけるためには、三つのことが大事です。

第一は、問題文の全文を、一息で、味わいながら、ところどころに線を引きながら、読んでいくことです(複雑そうに聞こえるかもしれませんが、そうでもありません)。物語文などでは、特にこの味わって読むことが大切です。問題文の世界に没入して味わって読んでおくと、そのあとの選択問題を答えるときにも、改めて問題文を読む必要がなくなります。

第二に、選択問題の解き方です。選択肢のどこがなぜ違うのかということを記録に残しながら解いていきます。記録を残さないで解いた場合、うまく合っていても力がつきません。間違っていた場合でも、なぜ間違えたのかということが反省できなくなります。

第三に、志望校の過去問の性格を知ることです。性格というのは傾向とは少し違います。傾向は、どういう問題が出ることが多いかということです。この傾向を知ることによって、どの参考書や問題集をやるのかを決めていきます。性格とは、わかりやすい性格、ひねっている性格など、問題自体の性格のことです。志望校の過去問の性格を知っていると、選択に迷ったときに、役に立ちます。

次に、小論文です。小論文も土台の力とテストの力にわかれます。

まず、土台の力です。土台の力は三つあります。

第一は、時間内に書き上げることです。

第二は、字数ぎりぎりまで書くことです。

時間と字数の力をつけるためには、慣れと根性によるしかありません。1週間に1本、時間と字数を決めて書く練習していきましょう。そのために例えば、喫茶店などに入り、書き上げるまで出てこないというようなことを自分に課すのも有効です。

第三は、漢字の表記です。漢字の間違いは意外に多いものです。特に、高校生の場合は、小学校の中高学年でうっかり間違えたまま覚えている誤字がかなりあります。直し方は、身近な他人に見てもらうことです。例えば、家族や兄弟に見てもらうといいでしょう。自分で直す場合は、書いた文字すべてについて、自分で合っていると思ったものも含めて全部辞書を引き直すことです。誤字を完璧に直すには、1年ぐらいかかります。また、小論文が上手になるのもやはり1年ぐらいが目安です。

次に、テストの力です。テストの力は三つあります。

第一は、いい表現を蓄積しておくことです。これは、いい主題(意見や感想)につながります。

第二は、いい実例を蓄積しておくことです。この実例には、体験実例と社会実例があります。

第三は、わかりやすい構成で書くことです。わかりやすい構成で大切なことは、一つには見やすいレイアウトで書くということです。それぞれの段落がだいたい同じぐらいの長さで展開されていると、文章全体が見やすくなります。段落の平均的な長さは150字ぐらいですので、そのぐらいの長さを目安にしておくとよいでしょう。

もう一つは、構成を予測させる言葉を使ってわかりやすく書くということです。例えば、「○○は三つある。それは」というような書き方をすると、読む人は先の見通しがわかるので読みやすいという感じを受けます。

現代文の場合も、小論文の場合も、共通する力は難読力です。

高校生の小論文は、高校3年生になると、どの子も上手になります。これは普段の勉強の量が増えてくるからで、難しい文章を読むようになると、小論文も上手になるということです。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

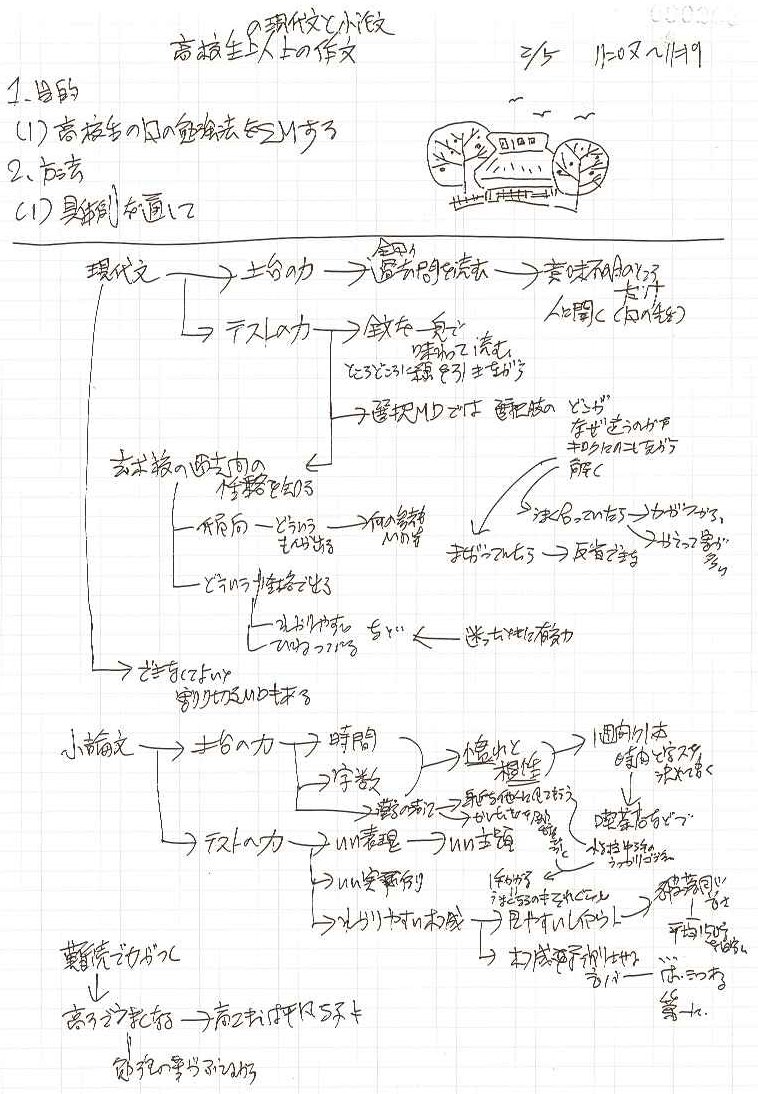

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

子供たちの学力にとって最も大切な読書と対話と愛情について説明します。

第一は、読書です。読書は、毎日50ページ以上読んでいくことを目標とします。もちろん、小学校低学年では、もう少し少ないページ数になります。

生活の中で、何か機会があれば読書をするという形にしていきます。例えば日曜日、子供が暇になってすることがない、子供としてはゲームをしたい、というようなとき、読書を50ページしたらゲームを15分するというような提案を親が子供にします。読書好きになるのは、読む量が増えるからです。このように生活の隅々に読書組み入れていくと、子供は必ず読書好きになっていきます。

勉強は、よく学びよく遊べという形で進めていく必要があります。ゲームもさせない、インターネットもさせない、勉強だけだらだらさせる、というようなやり方では、学力はつきません。そして何よりも、そのような生活が楽しい生活であるとはいえません。子供が小学生の間に、親子で、よく学びよく遊べの習慣を家庭生活の中に作っていくことが大切です。

第二は、対話のある生活です。

言葉の森の長文音読を話題にしたり、作文の題名を話題にしたりして、親子の対話を進めていきます。

例えば、食事のときに、今度の作文は何の題名かを聞き、その題名に合わせて、例えばお父さんが、「お父さんが子供のころは、……」というような話をしていきます

この時にもちろん、母親の協力も大切です。母親が「なるほど」と関心を示したり、「私もそういうことがある」という似た話をしたりすれば話がはずみます。逆に、子供と両親が一つの話題で話をはずませるという勉強ができれば、子供の頭は必ずよくなっていきます。

第三は、愛情です。

叱られながら100点を取るような勉強させられた場合、半年後にその知識は50点ぐらいにまで下がっていると思います。逆に、笑いながら80点取るまでの勉強した子は、半年後もその80点の知識が生きています。幼稚園や小学校低学年のころの記憶がたくさんある子は、そのころに愛情のある楽しい生活をしていた子です。このような愛情のある生活も、親子で小学校低中学年の時期に習慣として作ってことが大切です。

次は、暗唱の話です。

暗唱のような勉強の習慣がつくのは、小学校低学年のころまでです。小学校3年生以降になると単純な勉強はなかなか定着させにくくなります。

しかし、これは子供のせいではなく、親の子育ての習慣が固定化していくためです。

例えば、暗唱などの短時間の毎日やる勉強は、朝ご飯の前にする方が続けやすくなります。食事の前は、頭の回転がいいからです。逆に、食後の作文は、なかなか進みません。

ところが、朝食前に暗唱の勉強するとか、食後は読書のような軽い勉強するとかいう習慣は、親がそのような子育てを低学年の間にしていなかった場合、途中から変えていくのがなかなか難しいのです。

読書は、くたびれていても、食後でも、いつでもできるものです。そして読書は、いつまでも続けやすくなるという特徴があります。ですから、勉強の前や勉強の途中に読書入れるというのは、いいやり方ではありません。勉強の最後に読書の時間をあて、その読書50ページ以上が終わればあとは自由に何でもしてよいとします。

よくだらだら勉強して長い時間をかける子がいます。この原因の一つは、早く終わると次の勉強させられるということがあります。親が、勉強を内容ではなく時間で決めているために、集中して勉強するメリットが子供には感じられないのです。勉強のさせ方というような親の習慣も、子供が小学校低中学年のころに作られます。ですから、小学校3年生以上になると、親自身が勉強のさせ方という習慣を直せなくなるために、暗唱の自習などが定着させにくくなるということです。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

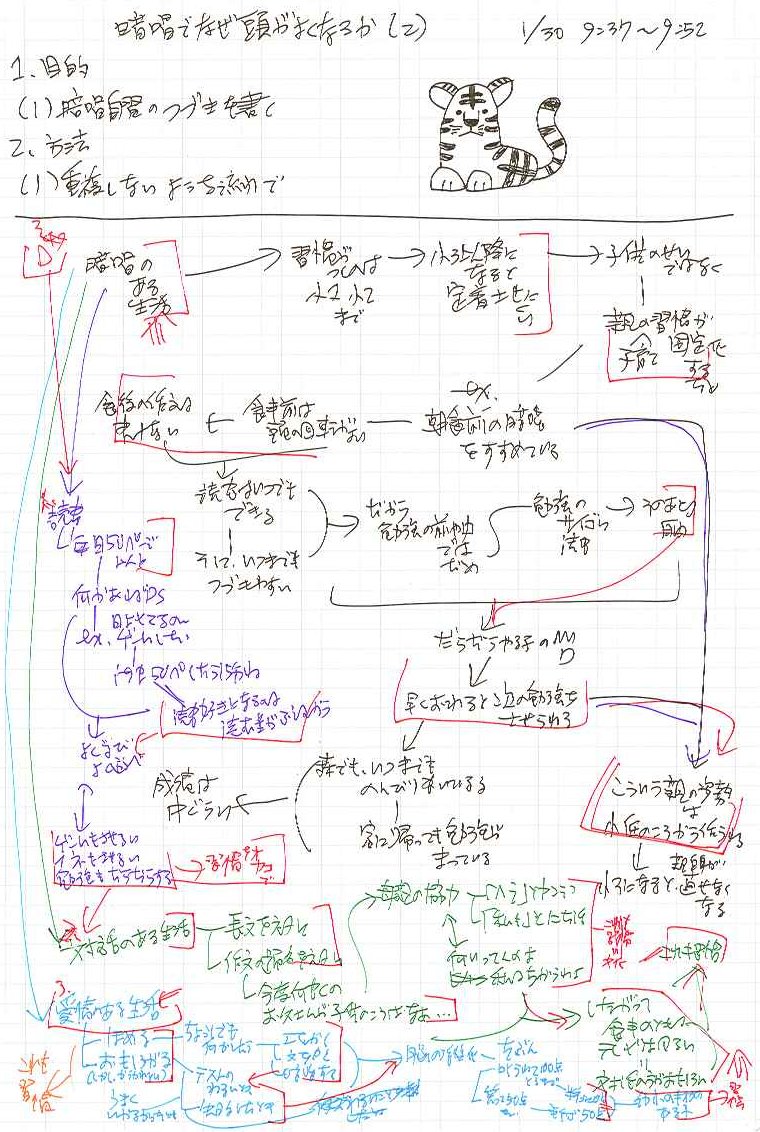

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)