暗唱は、早口、棒読みでもかまいません。

更に、ふざけて読んでもかまいません。

暗唱ができるようになるという目標さえはっきりしていれば、途中の過程は自由です。

なぜかというと、人間には、本来の姿に復元する力があるからです。

目標さえはっきりしていれば、

途中でふざけすぎるという脱線があったとしても、

やがて、ふざけることにも飽きてきます。

そして、目標にふさわしい自然の読み方になっていきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

国語の学習で音読がブームになっていますが、なぜ音読をするのかという根拠は実ははっきりしていません。ただ、昔からやっていたいい方法だからやっているという感じです。

確かに、音読によって脳が活性化するとか、Θ波が出るとかいういろいろ理由はあると思います。しかし、どうしても音読でなければだめなのだという根拠はあまり明らかになっていません。

言葉の森の音読の意義は、簡単明瞭です。ひとつは、音読をすると読み違いがわかるということです。この読み違いは意外に多く、中学生や高校生でも長文に出てくる言葉を間違えて読んでいる例がかなりあります。(中高生の保護者の方は、試しにどこかのページを読ませてみてください)

音読をするもう一つの意義は、形骸化した形だけの勉強にならないようにするためです。同じ文章をただ読むような単純な勉強していると、だんだんと斜め読みになってきます。既にわかっているつもりで読むので気持ちが入らなくなるのです。勉強の基本は反復ですが、反復の練習は退屈なので、声に出したり手で書いたりすることによって意識化した勉強にする必要があります。

さて、音読と同じように、暗唱にもやはり根拠が必要です。暗唱によって右脳が使われるようになるという説明もありますが、確かなことはまだわかっていません。

言葉の森の暗唱の意義は、簡単明瞭です。一つは、暗唱は定着度がはた目にもはっきりわかるということです。

もう一つは、暗唱は音読よりも達成感が感じられるということです。

定着度がわかる、達成感がある、という二つの目標を考えると、暗唱するときに、その目標以外のいろいろなことを要求しないということが大切になります。

例えば、子供が暗唱をしているときに、上手に読むことを要求しないということです。暗唱はむしろ、上手に読むのとは反対の読み方です。できるだけ早口で、息継ぎを少なくし、棒読みでもよいという読み方をします。100字の文章でしたら、一息で読めるぐらいにしてもいいと思います。

なぜかというと、暗唱で大事なことは回数を多く読むということだからです。時間がたっぷりあれば、上手に読む暗唱をしてもいいのでしょうが、限られた時間で回数を多く読むためには、ある程度早口で読むことが必要になります。

少なくとも、暗唱している子供に対して、「もっとちゃんと読みなさい」というような注意はなるべくしないようにしてください。大事なことは、上手に読むことではなく、暗唱ができることです。ですから、ふざけて読んだり、棒読みで読んだり、逆に抑揚つけて読んだりしても、むしろそれをにこにこと見守っているぐらいの余裕が親や先生には必要になります。

このような暗唱のコツを理解するために、ぜひ保護者の方も、300字の暗唱に1週間挑戦してくださるといいと思います。

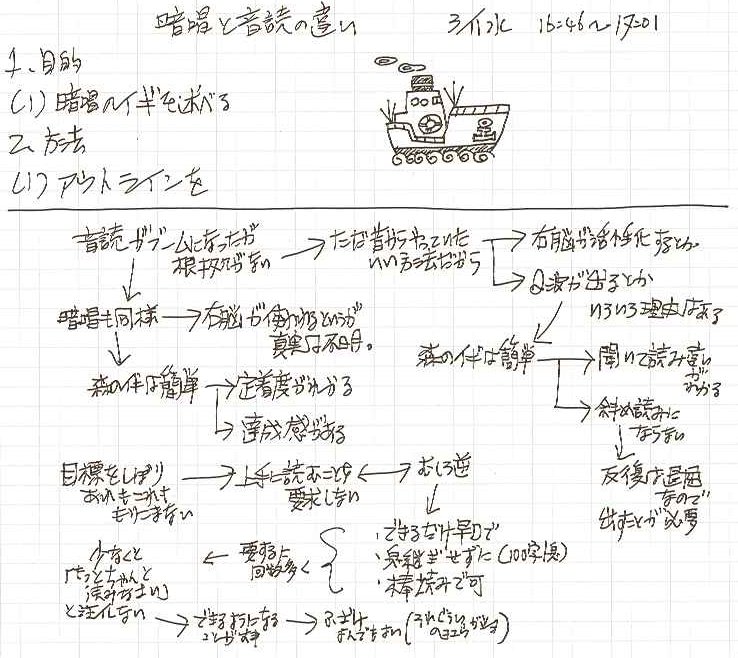

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

人間の知的な能力を三角形の面積と考えると、底辺が知識の量で、高さが思考力になると考えられます。

思考力は、人間にはもともと備わっている能力なので、身長や体重の差がそれほど大きくないように、どの人もあまり変わらないと思います。

未来の社会は、だれもが同じような知的能力を持ち、だれもがそれぞれの持ち場で創造的な仕事をする社会になるでしょう。

しかし、そのときに問題になるのは、思考力よりもむしろ知識の量です。

知識の量は、正しい情報と理解力によって決まります。正しい情報は、外の環境に依存するものですから、問題は理解力です。

大量の知識を高速に理解する能力を育てることが、未来の教育の最初の課題になります。

さて、動物には適応力があります。環境の一時的な変化に対する適応が、より長期間の永続的な変化に対応するようになったものが進化です。

カンブリア期の進化の大爆発の原因は、光と眼の登場によるものだとの説があります。環境が変化した以上に、生物が、その環境の変化を眼で認識できるようになったことが、爆発的な進化の原因だったのです。

人間は、この環境の変化を人為的に作り出すことができます。自分が作り出した環境の変化に適応すること、これが練習とか訓練とかいうものです。

反復によって小さい環境の変化を作り出し、それをまた反復によって適応するという形で、人間は自分を成長させることができます。これが、練習をする人間と、練習をしない動物との違いです。

こう考えると、練習のポイントがわかってきます。

一つは、なるべく小さい時期から練習することです。湯川秀樹は5、6歳のころから論語の素読をしましたが、この時期は練習がすぐに環境となる時期なので、それだけ効果も高かったのです。

もう一つは、反復することです。反復のためには、今日も、明日も、明後日も、毎日続けることが大切です。毎日続けることによって、その練習が環境となるのです。

また、毎日の反復だけでなく、1日のうちでも反復する仕組みを作ればなお効果があります。長い文章を1回だけ音読するよりも、短い文章を何十回も暗唱する方が、練習が環境になりやすいのです。

動物の進化は、小さいものを大きくする、既にあるものを別の用途に使う、という形で進みました。

小さいものを大きくする例としては、馬の蹄(ひづめ)があります。馬の蹄は、中指が大きくなったものです。

既にあるものを別の用途に使う例としては、クジラのヒレがあります。クジラのヒレは、もちろん手足が変化したものです。

同じようなことが人間の理解力にも言えると思います。

ここからは、仮説です。

まず、小さいものを大きくするということで考えてみます。

理解力の重要な要素を記憶力と考えると、短期記憶の単位を大きくするという形で記憶力が大きくすることができそうです。すると、数十字の文章を一つの単語のように覚えることができるのではないかと思います。

次に、既にあるものを別の用途に使うということで考えてみると、手続き記憶を短期記憶に使うということができそうです。記憶術は、本来ばらばらにある物事をイメージ化してストーリーにあてはめて覚える技術です。これを技術としてではなく能力として身につけることができるのではないかと思います。

日本の子供は、小学校低学年のときに九九を苦労して覚えますが、桃太郎のあらすじを苦労して覚えることはありません。しかし、物語のあらすじは、覚えるつもりがなくても自然に覚えています。

同様に、英語の単語は、個々ばらばらの単語として覚えるよりも、文章の中で覚えた方が覚えやすいと言われています。これを更に発展させて、単語帳の1ページを丸ごと物語のあらすじのように覚えることもできるのではないかと思います。

現在は、記憶力や理解力の差が学力の大きな差となって表れています。

しかし、未来の社会では、だれもが同じように優れた記憶力、理解力を持つようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

昔の日本には、暗唱の文化がありました。ところが、戦後その暗唱の文化は中断してしまいました。

今のおじいさんやおばあさんの世代までの暗唱の文化が、お父さんやお母さんの世代でいったん途絶え、そのあとの子供たちには暗唱の文化が伝わっていません。かすかに残っているのは、英語の勉強で英文を暗唱するような勉強法が行われているところです。

日本語の暗唱の文化の伝統が中断したために、親も、子供に対してどうして暗唱するのかということを説得力を持って言えないというのが今の状況です。

一つの方法は、お父さんやお母さんも、何かの文章を選んで10分間の暗唱をしてみるということです。

貝原益軒が述べているように、たとえ年をとってからでも毎日百字百回の暗唱していると効果が感じられます。保護者が自分の好きな文章を毎日10分間暗唱するということを続けていけば、子供に暗唱の自習をさせるときにも説得力が出てきます。

ただし、親が、自分も暗唱をしていると子供に言うことは避けたほうがいいようです。作文の勉強でも、親と子供が一緒に始めると、親の方は忙しくなって途中で休んでしまうことがあります。すると、子供に対しても継続させにくくなるのです。保護者の暗唱は、子供には言わずに自分で納得するためにやっておくといいと思います。

長文の暗唱が楽にできるようになると、同じような要領で中学生になってから英語のリーダーを1ページずつ暗唱していくことができます。英語の勉強の基本は文章を丸ごと覚えてしまうことですから、この日本語の暗唱と同じように英語の暗唱ができれば、中学生になってからの英語も安心です。

英語は暗唱の効果がわかりやすい教科ですが、暗唱による勉強は、すべての教科にあてはまります。本多静六は、今で言う大学1年生のとき、数学が苦手で落第しましたが、その後、その苦手な数学を解法ごとすべて覚える方法で学年トップになり、数学の先生から、「おまえは数学の天才だからもう授業に出なくていい」と言われるほどになりました。

丸暗記というのは、内容を理解せずに表面だけ覚えてしまうことですが、丸暗唱で丸ごと飲み込むように覚えてしまうと、その内容がそのまま理解できるようになるのです。

長文の暗唱を続けていると、すぐにではありませんが、だんだんと暗唱した言葉の言い回しが作文に出てくるようになります。

保護者が作文を読んだときに、「いつも暗唱しているから、作文が上手になったね」と言えば、子供は暗唱の効果を実感します。勉強したことの効果が出ているとわかれば、勉強は続けやすくなります。

言葉の森でも、今後、暗唱の成果を作文の中に出せるような練習を取り入れ、毎日の暗唱の自習を続けやすくなるようにしていきたいと思っています。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

勉強の習慣をつけるには、やりやすくすることが大切です。

意識の上で継続している状態を保つというやり方のほかにも、いろいろな工夫ができます。

音読による暗唱がしにくいときは、ウェブで速聴を聴くだけでも構いません。また、朝の暗唱ができなかったときは、夜に速聴を聴くという約束をしておいてもいいと思います。

もう一つ。これは、裏技的な方法です。子供のゲームの時間を親が無理なく自然にコントロールできるような家庭であれば、次のような方法で楽に習慣作りができます。それは、「朝起きたら、10分間暗唱をして読書を○ページして、そのあと朝ごはんまで自由にゲームをしていいていい」というルールを作ることです。これで、子供は、しっかり早起きになり、暗唱も読書もゲームも熱心にやるようになります。

生活の基本は、「よく学びよく遊べ」です。勉強のときは子供がしぶしぶやり、遊びのときは親がしぶしぶ見ているというような生活は、子供にとっても親にとっても楽しいはずがありません。勉強も遊びも生き生きとやっていくことが大切です。

しかし、こういう効果の高い方法は、親の自制心が必要です。子供が勉強をしているときはにこにこしているが、ゲームを始めるころになるとだんだん顔が険しくなり、突然、「もうゲームはやめて、○○をしなさい」などと親が自分からルールを破るようなことをすると、その後の躾がうまく行かなくなります。

暗唱がなぜ続けにくいかというと、そこに意味を感じにくいからです。

人間は、意味があるものは続けられますが、意味が感じられないものは簡単なことでも続けにくくなります。

1時間ぐらいまとめて時間をとる勉強は、時間をかけること自体に意味が感じられるのでやりやすいものです。毎日10分間の勉強は、10分間という短さに意味を感じにくいので逆に続けにくくなります。しかし、週に1回1時間暗唱の勉強をするということは、まずできません。だから、1日10分の暗唱の勉強は、意味を感じなくてもいいように、毎日の習慣としてやっていく必要があるのです。

子供でも、気分が悪いときやくたびれるときがあります。気分が乗らないとき、子供はよく、「なんでこんなことするの」といいます。例えば、数学の苦手な子は、「なんで、数学なんてやるの」といいます。英語の苦手な子は、「なんで英語なんてやるの」といいます。勉強の苦手な子は、「なんで勉強なんてするの」といいます。暗唱も面倒なので、習慣になるまでは、「なんで、暗唱なんてやるの」とよくいいます。

こういう言い方に対する対策は二つあります。一つは、実際にその勉強を得意にしてしまうことです。勉強ができるようになれば、自然にそういう不平は言わなくなります。数学や英語と同じように、暗唱も慣れてくると得意になってきます。もう一つは、こういう疑問に対する親や先生の態度です。大人が、勉強、数学、英語、暗唱などについて、なぜそういうことをやるのかという哲学を持っていて、それを自分の人生論として述べることができれば子供は納得します。逆に、損得のようなところで簡単に子供を説得しようとすると子供は納得しません。子供は、大人が心を込めて言ったことには、たとえそれがうまい言い方でなくても納得します。人間は、強制によってでも利害によってでもなく、心意気に感じて行動するからです。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

習慣を作るには、認識の仕方を工夫することが大切です。

事情によって教室を退会するときも同じです。ただやめるのではなく、次のように言ってやめると再開しやすくなります。「今はこういう理由でやめるけど、○年生の○月ごろになったらまたできるかどうか考えてみようね」。

そして、もし、その○年生の○月なっても同じようにできない状態であったら、「今はまだ再開できないから、また来年の今ごろになったら考えてみようね」言っておきます。

つまり、やめたたという認識の仕方ではなく、事情によってしばらく休んでいるという認識の仕方を続けるということです。

物事を続けやすくするためには、その物事に対する考え方を工夫することが大事です。

また、そういう意識的な工夫以外に、自然にできる工夫もあります。それは、小さいころから習慣にすることです。

年齢の小さいころから始めたことは、始めたという意識があまりないので、習慣になりやすい面があります。始めたという意識がないので、やめるという意識もわかないのです。低学年から勉強を始める意義というのも、ここにあります。

しかし、あらゆるよい習慣を小さいころからつけるということはまずできません。親も試行錯誤をしながら子育てをしているので、子供が大きくなってから新たに習慣を作る必要に迫られることも出てきます。特に勉強の面でそういう習慣作りが必要になります。

よその家の子を見ていると、どの子もよく親のいうことを聞いているように見えますが、親が一度言ったことを自動的に毎日やるような子は一人もいません。人間は、そういうロボットのような行動はしないのです。毎日、どの親も口をすっぱくして子供に勉強をさせています。しかし、同じように毎日の働きかけが必要だとしても、それをできるだけスムーズにすることはできます。

勉強などの習慣作りを毎日をスムーズに進めていくために大切なことは、それを制度やシステムの中に組み込むことです。

例えば、暗唱の自習などについて言えば、その制度化の一つの方法が、毎週言葉の森の先生が暗唱チェックをするという方法です。習慣作りのためには、親の働きかけが必要ですが、そのきっかけを他人に頼んだ方が忘れることがないのです。

制度化のもう一つの方法は、家庭の中で、毎日必ず過ごす時間帯に勉強の時間を組み合わせていくということです。例えば、朝ご飯の前に、自習をするというようなやり方です。

もちろん、日によっては多忙なときがあります。しかしそのときも、うやむやのうちに朝ご飯を食べさせるのではなく、理由を言って、自習を省略することが大切です。「今日は忙しいから、暗唱の自習はなしね」。このような言い方だけなら1、2秒で言えます。このひとことを言うか言わないかが、その後の続けやすさを左右します。理由を言って休んだ場合は、子供の認識の中に、毎日の暗唱を続けているという意識が継続します。

また、次のような言い方もできます。「今日は忙しいから10分の暗唱ではなく、5分でいいよ」。

つまり、意識の上で継続しているという形を残すことが、勉強の継続を助けるのです。(つづく)

※次回はとっておきの裏技を(笑)。

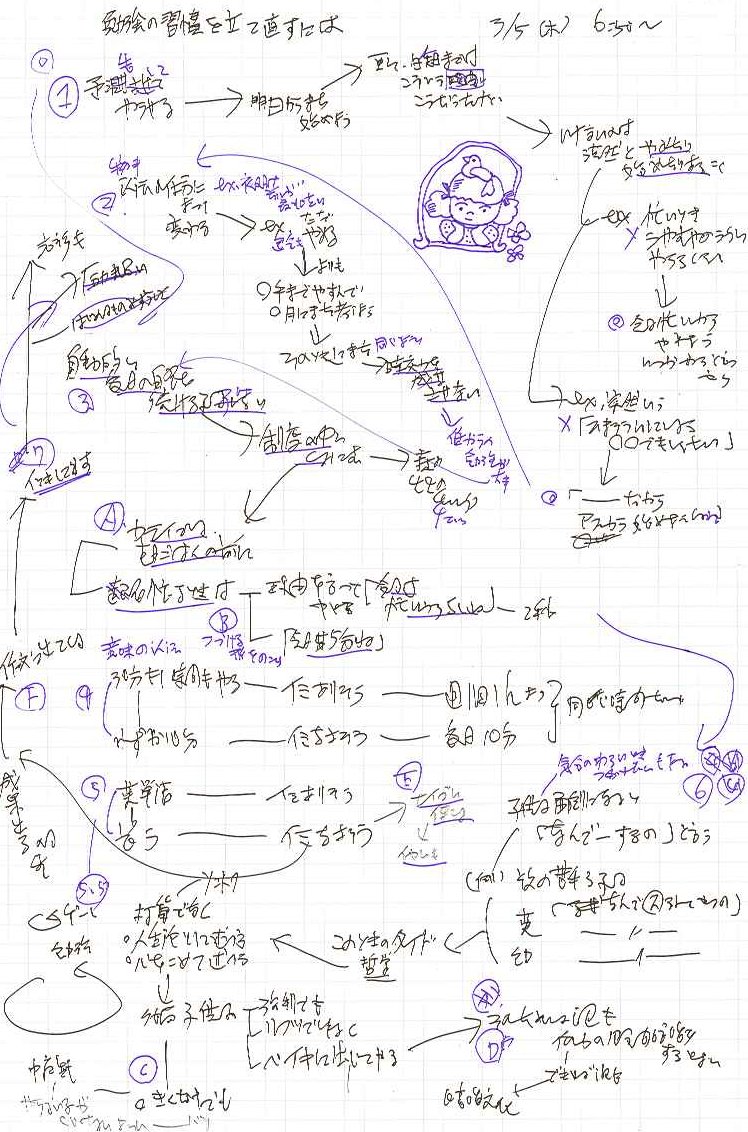

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

初めは物珍しさもあって頑張って続けていた自習も、だんだん飽きてくることがあります。そしていつの間にかうやむやになってしまうというようなこともあります。

これから数回にわたって、勉強の習慣をつけるにはどうするか、そして習慣が中断したときにどう立て直すか、ということについて書いていきます。

勉強を始めるのは簡単です。3日間ぐらい続けるのも簡単です。しかし、いろいろな事情で途中で中断することが生じます。勉強を続けるというのは、その中断をいかに早めに回復するかということです。

では、勉強の習慣が中断してしまったときはどうしたらいいでしょうか。

また新しい習慣に戻すには、予告をしてやり直すということが大切です。例えば、「明日からまたはじめよう」または、「○時になってからはじめよう」というような言い方をします。

さらに、これまで中断してしまった理由を子供に話します。「これまではこういう理由でできなかったけど、明日からまた始めよう」というような言い方です。始める意義を話してあげればさらに確実です。

よくない方法は、漠然とやめたり漠然と始めたりすることです。

例えば、忙しくてつい毎日の実習ができなくなってしまったときに、うやむやのうちにやらなくなるというのはよくないやめ方です。忙しいときでも、「今日は忙しいからやめよう」とひとこと言ってやめればそれはうやむやにやめたことにはなりません

また、開始するときも、突然言うのはよくない言い方です。例えば、「暇そうにしているなら勉強でもしなさい」というような言い方では子供の心にはかえって抵抗が生まれます。「明日になったらまた始めよう」「あと15分ぐらいしたら始めよう」いうような言い方をすれば、スムーズに始めることができます。

物事は認識の仕方によって大きく変わります。「夜明け前が、最も暗い」という名言があります。同じ暗さでも、その暗さを明るさの前の暗さと考えることができるというのが人間の認識の特徴です。

仕事でくたびれるということがありますが、意味がある仕事を展望を持ってやっているときには、人間はくたびれません。意味の感じられない仕事を展望を持てずにやっているときにくたびれるのです。そういうときは、「よし、この退屈な仕事を今日は○分以内にできるだけ早くやろう」などと目標を決めるとそれだけで疲労しなくなります。

認識の仕方で取り組みやすさが異なるとは、そういうことです。勉強の習慣をつけるときも、中断から回復するときも、認識の仕方をうまく利用することです。

(つづく)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。