小学生の生徒のお母さんから、子供にどんな本を読ませたらいいかという質問がありました。

読書については、二つの方向で考えることができます。まず一つは、何を読むかということです。もう一つ、もっと大事なことは、如何に読むかということです。

まず何を読むかということについて考えてみます。小学生が読んで、ほぼ全員が必ず面白いと感じ、一気に最後まで読んでしまうような本は確かにあります。例えば、「宇宙人のいる教室」(さとうまきこ著 フォア文庫)は、内容的にもすぐれたもので、しかも面白いので、ほとんどの小学生の子は夢中で読んでしまいます。

何を読むかということについて、四つの点で考えたいと思います。

まず第一は、有名な本かどうかということを基準にしないということです。一般に、親の感覚で有名な本だから読ませたいと思う本は、子供にとっては、難しいものであることが多く、また、つまらない本であることが多いようです。例えば、ミヒャエル・エンデの「モモ」や「はてしない物語」は、小学校高学年以上の読む力のある子にとっては、感動的な内容の本ですが、小学校中学年までの子にとっては、たとえ読み終えてもかえって浅い読み方を早めにしてしまうのでもったいないような気がします。私が大学生の終わりごろ、丸山真男の「日本の思想」を読んで感動したことがあります。言葉の森を始めるようになってから、高校生の本を読む子にその本をすすめました。すると1、2週間で、あっさり「読みました」と特に何の感動もないように持ってきました。たぶん、その年代では心に響くものがなかったのだと思います。年齢によって、本の感動の深さは違います。有名だから、又は親がある時期に感動したからということが、必ずしも子供の感動には結びつかないということです。

何を読むかということの第ニは、シリーズ化された本は安心して読むことができるということです。例えば、「フォア文庫」「講談社青い鳥文庫」「偕成社文庫」などです(ほかにもいろいろあります)。これらの新書版サイズの本は、これまで人気のあったよく読まれている本を編集したものです。こういう本は、だいたいどれを選んでも読みごたえがあります。しかしここで大事なことは、題名や表紙で読む本を選ばないということです。必ず中身をパラパラとめくって数ページ読んでから本を選ぶようにしてください。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

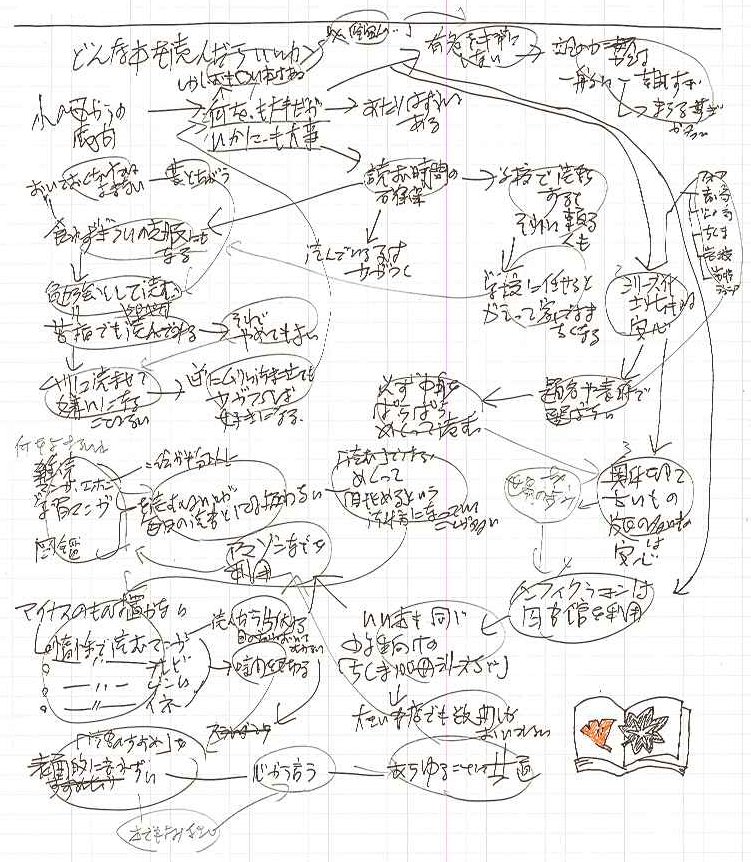

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

将来、人間の科学は、フリーエネルギー、フリーマテリアル、フリーコミュニケーションなどを実現すると思います。

なぜ、そういうことが可能かというと、既にそれらは自然界で再現性のある現実として実現しているからです。

例えば、太陽は、ほぼフリーエネルギーです。地球の自転や公転も、エネルギー源として活用できれば、フリーに近いエネルギーになります。既に、地球の周りを回る人工衛星のような物体の運動と地球自体の磁力を利用して電気を発生させる仕組みが考えられています(フレミングの左手の法則の応用です)。また、日本列島の近くを流れる親潮と黒潮の流力を利用すれば、単純な仕組みで莫大なエネルギーを得ることができます。

フリーマテリアルということで言えば、植物は光合成という身近な現象で新しい物質を生成しています。牛や馬は草食動物でありながら、食べたものからたんぱく質を生成しています。

核エネルギーは、物質の変化をエネルギーに利用したものですが、大規模な設備を必要とします。それに対して、生物は小さな体で酵素反応を利用して、新しい物質生成を行っています。この仕組みが解明されれば、人工的に希望の物質を創造することは将来可能になると思います。

フリーなコミュニケーションということに関して言えば、インターネットによる情報取得がまず考えられます。しかし、さらにそれ以上の情報取得の可能性もあるのです。大村恵昭(おおむらよしあき)教授は、米国でO−リングテストの特許を取得しています。これは、人間の筋肉が意識にのぼらないような外界の情報を取得できることを示しています。第六感の存在は、だれでも多かれ少なかれ感じていますが、はっきりした再現性がないために今はまだ科学の対象にはなっていません。しかし、今後、再現性のある意識以外の情報取得の仕組みが解明されれば、それを実生活で活用することができるようになると思います。

動物の世界では、群れで狩りをする動物は、言葉の力に頼らずに二手に分かれて待ち伏せするような行動がとれます。日常的にそういう行動がとれるということは、科学による再現可能性があるということです。

このように考えると、フリーなエネルギーとマテリアルとコミュニケーションは、近い将来必ず科学の俎上にのり、いったん科学的に追求されるようになった課題は、必ず科学的に解決されるようになると思います。

そして、これらの技術が実現した世界では、これまでの人間の価値観や文化も大きく変容します。しかし、ある意味でそういう時代から人間の歴史が本当に始まるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

現在の無知と貧困に基づく支配と被支配の関係は、将来大きく変わる可能性があります。

その理由はひとつには、資源やエネルギーの画期的な技術革新によって、貧困が根本的に克服されるような社会が来る可能性があるからです。今はまだ夢物語のように思われかもしれませんが、人間の科学は将来必ず物質やエネルギーを人間の力で生み出すようなレベルにまで到達すると思います。自然界に存在する資源やエネルギーをただ利用するだけでなく、科学の力で資源やエネルギーを創造することができれば、貧困は根本的に解決します。

また、もう一つの理由は、無知もまた将来根本的に克服される可能性があるからです。現在すでにインターネットによって、あらゆる知識が自由に手に入る社会が生まれつつあります。

人間どうしのコミュニケーションは、現在では音声や文字つまり耳や目に頼らなければ成り立ちません。しかし、将来の科学の発達によって、思ったことがそのまま相手に伝わるというような仕組みが考えられるようになると思います。思っただけで相手とコミュニケーションが取れるような技術が開発されれば、知識による差はほとんどなくなります。

この無知と貧困の克服は、科学の方向からだけではなく、人類の進化という方向から考えることもできるでしょう。しかし、そのような話になると空想の域を出ないので、やはり科学の力で根本的に無知と貧困が解決されやがて支配と被支配の関係がなくなる社会が来ると考えるのが現実的な展望になると思います。

科学の進歩は現在ますます加速しているので、ここに述べたようなことが決して遠い先の話ではなくかなり早い時期に実現するのではないかと私は考えています。

そう考えるとますます、勉強の目的は、未来の自由な社会に対応した自己の向上ということになってくるのではないかと思うのです。

(おわり)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

現代の社会では、成績のための勉強を避けることはできません。むしろ、成績を上げるための勉強に果敢に取り組んでいくというのが人間として正しい姿勢だと思います。しかし、未来の社会を考えると、それ以上に自己の向上のための勉強ということを考えていく必要があります。

これは、仕事についても同じようなことが言えます。現代の社会の中では、利益を上げるための仕事というのが仕事の第一の目的です。しかし、未来の社会を考えると、社会に貢献するための仕事ということもそれ以上に考えていかなければなりません。

そこで、現在の社会がどのようにして生まれたか、そして、未来の社会がどのように生まれるかということを大まかに述べたいと思います。

これまでの社会を特徴づけるものは、限られた知識と限られた豊富さ、つまり無知と貧困に取り囲まれた世界でした。その無知と貧困を前提にした哲学によって、人間の社会が成り立っていたのです。

限られた知識と限られた豊かさの中で社会を発展させていくための原動力は、支配と被支配の関係です。近代ヨーロッパの哲学の多くは、この支配と被支配の関係を理論化する役割を果たしました。

例えば、マルサスの人口論は、限られた富は分かち合うことができないという観念をもたらしました。ダーウィンの進化論は、知識の有無は埋めることのできない生得的なものだという観念をもたらしました。アダムスミスの自由貿易主義は、エゴイズムが世界の利益につながるという観念をもたらしました。

ところが、日本の社会は、哲学という明確な形こそ持ちませんでしたが、文化という形で自然にこの無知と貧困を克服する道を見つけていました。

例えば日本人は、限られた富を奪い合うという考え方をしません。限られた富を前提にしてそれをどのように配分するかという考え方をするよりも、限られていること自体を豊かさに変えるという発想をします。つまり、貧しいから差別があるのは当然だと思うのではなく、貧しさを克服する豊かな社会を作ることが社会の目的だという考え方をしやすいのです。

また知識に関しても、人間には生まれつき生得的な能力の差があるというような考え方をするよりも、誰でも学べば同じような知識に到達することができるという考え方をしがちです。

さらに、自己の利益が社会の利益につながると考えるよりも、思いやりを持った助け合いの気持ちが、自分自身に返ってくるという発想をしがちです。

このように、欧米の無知と貧困を前提にした支配と被支配の哲学を克服する文化を日本の社会は持っています。この文化をさらに哲学的なレベルにまで高めていけば、日本の文化が世界の文化を変えることに大きく貢献していくと思います。

次回は、未来の話です。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

社会の大きな流れの中で教育ということを考えてみると、現在の教育は、テスト体制に合わせた成績の向上が勉強の目的になっています。社会における有用な武器として身分制の資格、つまり学歴や仕事や地位を手に入れることが勉強の主要な目的になっています。しかし、この身分制の階段を昇る過程で競争は避けることができません。そしてこの身分制は、多くの人にとってはある意味で外面的なものですから、例えば会社を退職すれば失われてしてしまうようなものです。そういう否定的な面はありながらも、この身分制社会はこれからも存続します。ですから、現在の身分制社会に合わせたテスト体制を否定するのではなく、このテストのための勉強を前提にすることは必要です。しかしそれに加えて、単に成績を上げるためだけの勉強に終わらない勉強をこれからはしていく必要があります。それは、ひとことで言えば、成績の向上ではなく、自己の向上のための勉強です。

この自己の向上という方向は、将来身分制社会がなくなり新しい社会が登場したときに、ますます必要になってくるでしょう。というのは、今後ある条件が整えば、身分制社会は必要なくなり、その後より人間的な自由な社会が生まれるだろうからです。

自己の向上というものは、いくつかに分けて考えることができます。第一は幅広い知識です。第二は深い哲学です。第三は挑戦体験に基づく経験と自信です。第四は現場での対話に基づく問題意識です。そして第五は幸福を味わい表現する力です。この表現の中には、音楽や文章や絵画や舞踊などの芸術的なものを表現する力が含まれます。また、これらの芸術的な表現以外に自然に親しむということも幸福を味わう条件になると思います。

これらの広い知識や、深い哲学や、経験や、問題意識や、表現力を身につける点で、現在の教育はまだ不十分なノウハウしか持っていません。中でも特に教育が関与するところは、幅広い知識を速やかに身につける方法を用意することです。この点で、今後、人間の知的な能力を高めるための画期的な教育上の技術や方法が開発される必要があります。つまり、個人が使える知識や技能をより早くより広く学べるような方法がこれからの教育に求められてくるということです。

知識を学ぶという点で、成績の向上と自己の向上は外見的には同じようなものに見えます。しかし、自己の向上のために学ぶとき、そこには自己の向上がよりよい社会を作ることにつながっているという自覚があります。この自覚がどこからもたらされるかというと、一つは家庭です。もう一つは読書です。そしてもう一つは社会や仲間からの要望です。

成績のための勉強では、成績を上げることは他人に勝つことであり、身分制社会の勝者になることでした。自己の向上のための勉強では、自己を向上させることは社会を豊かにすることであり、そのまま他人の向上を支えることにつながっています。

自己の向上が他人の向上に結びつくという構造は、ちょうどオープンソースプロジェクトの仕組みに似ています。オープンソースプロジェクトにおいて優れた提案をする個人は、その提案によって他人に勝つのではなく、他人により豊かな可能性を提供しているのです。

次回は、現代の身分制社会の土台にあるものと新しい社会の条件についてです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

選抜テストは、その学校又は社会が求めている人間を選抜するためのテストです。

この場合の社会とは、広い意味での身分制社会、つまり現在の世の中を再生産する仕組みを作り出す社会です。この現在の社会の目指す学力から、テストの方向が逸脱していくことがあります。テスト—技術—努力の相互の発展が過剰になり、重箱の隅をつつくようなテストになる一方、その重箱の隅をつつけるような優れた技術や努力が生まれて、さらにテストの重箱化に輪をかけるというような発展の仕方も起こりうるのです。その典型的な例が、よく引き合いに出す中国の科挙という官吏登用試験です。大学入試の社会科の問題なども、現在かなりそのような傾向になっています。そういうテストに対応するために記憶術などをマスターするというのは、大きな視野から見るとずいぶんおかしなことですが、当事者はそういう形で対応せざるをえないというのが苦しいところです。

このテスト—技術—努力の発展が、社会の真の求める人間像から逸脱しないようにするために、これまでの選抜テストとは異なる新しいテストを行う必要が出てくることがあります。これが現在行われているAO入試、面接重視、小論文重視などのテストです。これらのテストは、これまでの教科テストの行き過ぎを是正するために新しく試みられるようになったテストの形式です。しかし、これらの新しい選抜テストは必ずしも成功しているとは言えません。学力以外のものを評価するテストによって、学力不足の人が選抜されるという面を生み出しているのです。そして、学力不足は、学力偏重よりも実は困ることが多いのです。

しかしAO入試などはある意味で血縁制度を元にした身分制社会を再生させる役割を果たす面があるので、これからも広がっていくと思われます。これはどういうことかというと、AO入試で評価されるのは、学力や人柄や可能性などの個人の資質に属するものだけでなく、その個人を取り巻く人間関係や家族関係や社会関係なども入ってくるからと思われるからです。だから、親の七光りで合格するというケースも当然あると思われます。もちろんこれが一面的に悪いというのではありません。社会にはそういうルートも必要だからです。例えば、家業を継ぐ予定の学生は、入学時の学力は低くても入学後に伸びると言われています。目的意識が高いので、勉強や仕事に身が入るからです。

このようなことを考えると、AO入試を目指す人は、それなりの対策を立てることができると思います。しかし、推薦入試で合格してしまうと、一般入試のために1年間受験勉強するという貴重な体験ができないという問題があります。

明日は、成績の向上プラス自己の向上の話です。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

中村天風の本で、太平洋戦争が始まった直後、天風が東条首相を訪ね、「今なら間に合う。すぐ戦争をやめなさい」と言ったという話が出ています。話は少し脱線しますが、いい話なので、一部を引用します。

「あなた方は陸軍の将校で、軍服を着ていられるおかげで、弾丸雨あられと飛び散る中にも行かずにすんでいる。それは、今こうしている間でも、永らえば将来国家の発展に役立つであろう、若い有為な人材が命を散らしているおかげである。この事実にどうお応えになるのか、ぜひ話をお聞きしたい。それができなければ私が申し上げる。もうだいぶ時期遅れだが、それでも今すぐなら戦争から手を引ける。今しかない。もうやめなさい。」(天風が東条首相に言った言葉。「実録中村天風先生人生を語る」森本暢著より)

日本には、優秀な若者がいて、優秀な戦闘機や戦艦がありました。しかし、肝心の戦略が大きく誤っていたのです。勝利のためには、個々の戦闘や戦術よりも、いかに戦略が大事かということです。しかし、ここで言う勝利は、単に敵国に勝つための勝利ではなく、よりよい世界を作るための勝利と考えておくべきでしょう。

規模は違いますが、勝利を目的とする点では選抜テストも同じです。テストに勝つためには、過去問を分析するという戦略と、勉強法を工夫するという戦術が大事で、真面目に勉強するという個々の戦闘は受験生ならだれでも大した差はありません。戦闘というのは、一日何時間勉強するかということですから、その時間数が勝敗を決するわけではないのです。昔、四当五落(四時間の睡眠で勉強するなら合格するが五時間では落ちるという意味)という言葉がありましたが、そういう発想自体が視野の狭い戦闘だけを見た発想で、実際に合格した人は、ほとんどが7、8時間の睡眠をしっかり取っています。つまり、勝敗を決するのは戦闘の問題ではないのです。夏休みや日曜日などで学校や塾の勉強時間がないときの大学受験生の時間配分は、睡眠8時間、勉強8時間、その他8時間ぐらいでしょう。1日8時間ぐらいが、最高の勉強時間の幅になると思います。私が高3のときは、夏休み1日5時間を目標に勉強をしていましたが、それでもかなり大変でした。ということは、今考えればかなり甘い勉強をしていたということになります。

なお、勉強というのは、学校に行ったり予備校に行ったりすることではありません。自分で計画を立てて自主的に行う勉強です。本気で勉強する気のある人は、どこかに通って人に教わってするような勉強は時間がもったいないと感じると思います。教わるのは最低限にとどめて、できるだけ自分で勉強することが大切です。

しかし、本当に大事なことは、そのテストのための勉強先にあるのです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

社会におけるテストの役割ということから考えると、テストの性格というものが出てきます。つまり、テストは、社会又はその学校が求めている人材を目標にして作られています。だから、テストのための勉強をするには、ただ学力をつけるだけではなく、どういう問題が出るのか、つまりその学校がどういう人を求めているのかをを見なければなりません。これが、過去問を最優先して行う意味です。漠然とした勉強をして、その結果としてテストを受けるというのではなく、テストに合格するための勉強をするというのがテスト勉強では大事なことになります。しかし、この当然のことがわかっていない人が高校3年生でもとても多いのです。(私もそうだったと思うので、あまり言えませんが。^^;)

学校での勉強の多くは、勉強のための勉強になっています。勉強の達成度を定期テストなどで評価するというのが学校内でのテストの目的です。しかし、入試というテストは、そういうテストとは正反対の性格を持っています。学校の定期テストなどは、達成度評価テストです。入試などのテストは、選抜テストです。選抜テストに取り組むためには、その選抜の方向を分析する必要があるのです。

選抜テストが目指しているものを分析することに加えて大事なことは、選抜テストのための技術を有効に使うということです。評価されるのは潜在的な学力ではなく、顕在化された得点力です。選抜テストでは、この生徒は点数は低いが見込みがありそうだから合格させようということはありません。そういう選抜の仕方では、客観性とスピードが保証されないからです。

得点力を高めるためには、真面目な努力だけではなく、得点を上げるための技術が欠かせません。例えば、昔の英単語帳はアルファベット順でした。その後、試験に出る頻度順の英単語帳が出ました。こういう発想の差が技術の差です。志望校によっては、必ず出る分野とまず出ない分野とがはっきり分かれています。それを見極めるのも技術です。今、記憶術が盛んですが、記憶術のノウハウを勉強に使うというのも技術です。

選抜テストに勝つためには、努力だけではなく、作戦や技術が大事です。戦争に勝つためには、個々の戦闘だけではなく、戦略や戦術で勝つことが必要だということです。長篠の戦いでは、個々の戦闘力は武田勝頼軍の方が上だったでしょう。しかし、戦術力で織田信長が勝利しました。太平洋戦争では、日本は個々の戦闘や戦術では当初勝利を収めました。しかし、展望のない戦争に巻き込まれるという大きな戦略面で最初から敗北していたのです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)