通常の人間の脳は、次々と雑多なものを受け入れています。この雑多なものを受け入れすぎないようにコントロールするために、吸収力そのものに曇りがかかっています。つまり、あまりにいろいろなものがたくさん入ってくるので、すべてを浅く吸収して、どれにでもすぐに対応できるようにしているということです。それは、重要な大魚を確実に捕まえられるように、たくさん来る小魚は軽く見逃しておくというような対応の仕方です。

動物は、自分の生存に必要なものしか認識しないので認識が透明です。例えば、ライオンは、獲物のシカしか見ていません。ライオンが目の前のタンポポや空に浮かぶ月や星をしみじみと眺めるというような光景は、絵本の中でしか考えられません。

ところが人間は、シカもタンポポも月も星もどれも同じように見て同じように認識しています。この人間の持つ知的に物事を認識するという能力自体が、曇りを生み出しています。もし曇りがなければ、自分の生存に必要でないものを見すぎてしまうからです。

アルキメデスは地面に図をかいて考えているとき、その図を踏みつけた兵士に注意して殺されました。このようなことにならないように、人間は、様々な情報を軽く受け流して、肝心な情報をいつでもしっかり受けとめられるようにするという能力を身につけてきました。

アルキメデスと同じようなことは、子供時代には多くの人が経験しています。子供のころには、何かの本に熱中していると近くで呼んでも聞こえないということがよくあります。そういう状態が曇りのない状態です。関心を持つものに対して吸収力が全開状態になるので、ほかのものが目や耳に入らなくなるのです。

ニュートンは、考え事をしていて、卵の代わりに時計をゆでてしまいました。これも認識の曇りのない状態です。

南方熊楠は、八歳のころから、読んだ本をそのまま思い出して書き出せるほどの優れた記憶力を持っていました。しかし、伝記を見ると奇行というほどのものではないとしても、やはり常人とは違うバランス感覚のあまりない生活をしていたようです。

サヴァン症候群では、特定の分野に異常に優れた記憶力を持つ人が多いことが知られています。

ところが、これらの例に見られるように強い吸収力を持っていると、生きる上で非効率的です。その結果、吸収力をほどほどに抑えておくために曇りというフィルターを通して物事を認識する能力が育っていったのです。

しかし、先天的に曇りのない状態が成長後もそのまま続くとすると確かに不都合なことが多くなりますが、既に成長後の曇りのある状態になった人間が後天的に曇りを取ることができれば、それはバランスのある生活を伴った吸収力を育てることになります。

この曇りをとる方法が、情報を遮断する方法です。ところが、人間にとって情報の遮断というのは難しいので、一つの情報だけに集中して他の情報は見ないようにするという方法が考えられます。「葉隠」に、無心というのは、心が一つのことに集中していることだ、というような話が出てきます。情報を遮断するというのは、一つの情報だけに集中することです。

ライオンの関心がシカにしかないように、人間も例えば、一つの物事だけに集中することによって、ほかの物事に対する関心を遮断することができます。

この、一つの物事に集中して、ほかの情報を遮断し、情報の吸収力を初期化する方法の一つが暗唱だと思います。

こう考えると、暗唱は覚えることが目的ではないことがわかります。貝原益軒の百字百回の暗唱というのは、覚えることを目的にしているのでは回数が多すぎます。通常、百字の文章は十数回の音読で十分に覚えられるからです。しかし、なぜ百回繰り返すかというと、残りの八十数回分が認識の曇りを取って吸収力を強化する練習になっているからだと思います。暗唱は覚えることではなく、暗唱する過程そのものが一つの目的になっているのです。

曇りを取る教育とはどのようなものでしょうか。曇りを取り除くことによって、乾いた砂に水がしみ込むように、物事を吸収する能力が現れる、そういう方法があるのではないかということです。

中村天風は、チベットでの修行で人間な面でも心身の能力の面でも大きく成長しました。天風の獲得した能力は、右脳の活性化の結果とも言われていますが、科学的なことはまだわかっていません。その能力は例えば、一目見ただけで細部まですべてを覚えてしまう記憶力や、同時にいくつもの知的な作業を並行して取り組める集中力です。

ところが、この天風の例に見られるように、これまでの人間の知的な能力の開発には、修行という方法しかありませんでした。天風も、世界中の当時の最先端の科学、医学、哲学などで目指すものが得られないことがわかったあとに、チベットの師に出会ったのです。しかし、修行は、科学的な裏づけがないために宗教的な主観性と結びつきやすいという弱点を持っています。しかも、ほとんどの場合、その修行は一部の人にとってしか成果をもたらしません。

一方、宗教の主観性を排して科学的な方法で人間の能力を開発させようとするやり方は、往々にして、その能力の開発に人間性の向上が伴わないという弱点を持っています。例えば外部から何かの刺激を与えることによって能力を開発するというような方法は、生活の技術として利用するには有用ですが、そのことによって必ずしも人間性が向上するとは言えません。

人間の心身の能力を開発を考えるときには、この宗教の持つ非科学性と、科学の持つ非主体性をともに克服する方法を考える必要があります。その方法が教育的な方法です。

さて、人間の認識の曇りを取り除くということで、いろいろな分野の例が示唆を与えてくれます。

クローン羊のドリーの研究によると、羊の乳腺細胞にある遺伝情報は、その細胞が既に乳腺という固定した役割(曇り)を担っているために、そのままでは遺伝情報として抽出できないものでした。この乳腺細胞を万能な胚細胞に変化させたのは、その細胞を飢餓状態にするという方法でした。

ボース・アインシュタイン凝縮という現象において、原子の運動量が極端に低下すると、個々の原子の持つ波動が全体の一つの大きな波動に統合されるということが知られています。これは、極低温下で運動量が極端に低下したことによって、個々の原子の持つ個別性(曇り)が消えて全体に調和する性質を持った考えることができます。

人間の健康法に関して、断食小食療法というものがあります。昔は、病気になると栄養をつけて治すという時代もありました。しかし、現代は、過剰な栄養がむしろ人間の健康にとって阻害要因(曇り)となっている時代です。食事を減らすと健康になるというのが、この断食小食療法の原理です。これは、現代になって初めて出てきた理論ではなく、既に江戸時代の水野南北が提唱しています。ただし、食事や睡眠のように人間が日常生活の中で意識せずに行っていることは、意識的に行っていることに比べて変更が難しいので、こういう考えは世間ではまだ一般的ではないようです。ともあれ、この小食という健康法は、少ない栄養が身体のバランス回復に役立つということを示しています。

さて、これらの現象が示していることは、一種の飢餓状態が、その物事の初期化、健全化、万能化、調和化に役立っているのではないかということです。

知識や情報に関して考えてみると、豊富な読書環境が必要とされる時代や地域というのも確かにあります。しかし、初期のうちに、あまり読むものが多いと、それが情報に対する満腹状態を生み出し、同じものを繰り返し読むという読み方を阻害する要因になることもあるということです。幼児期にテレビ漬けにすると成長がかえって阻害されるというのも、このことに関係があります。

勉強において飢餓状態を作るということを単純に考えると、勉強の意欲を持たせるためには、勉強させない状態を作るということになります。これはやや無謀な考え方ですが、しかし例えば、大学1年生でいったん社会に出て勉強の必要性を感じさせ、それからもう一度学校で勉強をさせるというような仕組みはもっと考えられてもいいと思います。

たくさんの食事を早く食べるのではなく、少ない食事をよく噛んで食べるというのが、食事の吸収力を高める方法です。情報の吸収力を高めるためには、少量のものを何度も読むということが役に立ちます。これは、速読の多読とは正反対の教育観です。

(つづく)

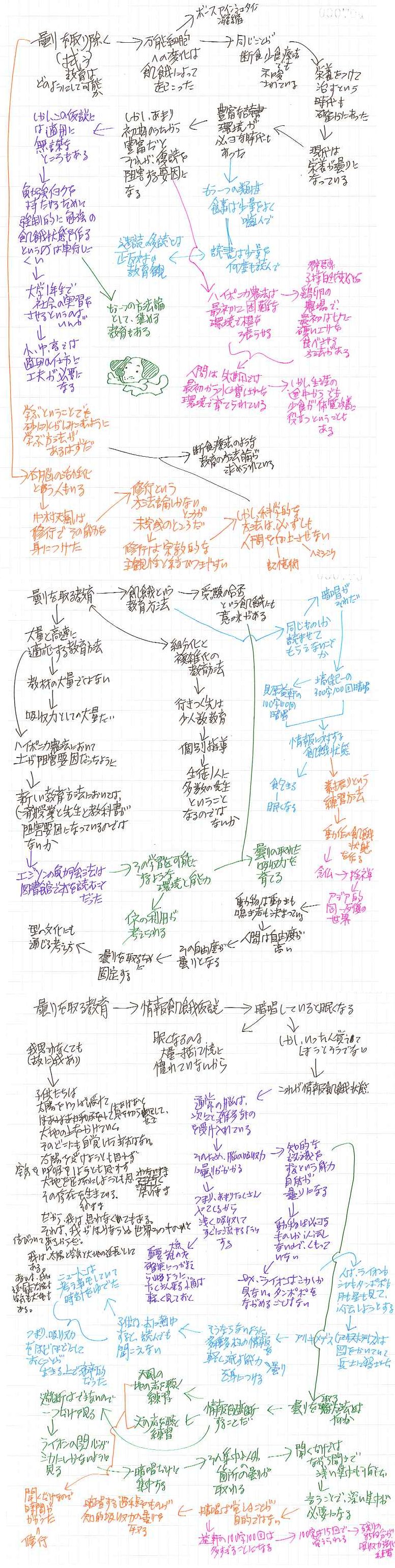

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)