北海道大学経済学部 K.N.さん

<担当講師より>

入試の前日も、いつもと変わらずZOOMで作文指導を受けてくれて、本日「小論文で合格しました。ありがとうございました。」と合格の報告を受けました。

他者を批判することなく、自分の意見もしっかり述べることのできる穏やかで聡明な生徒さんです。興味関心のある分野で学びを深め、社会で活躍してくれることを期待します。将来が楽しみです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

中学生の勉強時間は、平日1.5時間、土日2.5時間が目安です。

平日の1.5時間の内訳は、数学1時間、英語30分。

土日の2.5時間の内訳は、数学1.5時間、英語1時間。

テスト2週間前からは平日3.5時間、土日7時間が目安です。

平日の3.5時間の内訳は、数学1時間、英語1時間、国語・理科・社会それぞれ30分。

土日の7時間の内訳は、数学2時間、英語2時間、国語・理科・社会それぞれ1時間。

勉強するときは、タイマーをセットして勉強します。

長時間勉強するときは、30分ごとに5分程度の休憩の時間を取るようにします。

その休憩時間には、YouTubeなどを見て休憩してもかまいません。

中学生は、子供部屋では勉強できないので、勉強はリビングで行うようにします。

リビングで勉強する習慣がない場合は、自習記録をつけて、自習室でその時間の勉強をします。

(自習の記録をつけるだけでもいいです。)

読書力がないと、勉強の時間をかけても成績が上がりません。

読書力がないと、ものごとを理解する力が弱くなるからです。

だから、説明文意見文の読書は、毎日やるようにします。

目標は、1日50ページで、1週間に1冊は必ず読み終えるようにします。

勉強の内容に関する質問や、勉強の仕方に関する質問は、そのつどChatGPTに聞くようにすると能率が上がります。

親が数学を教えると、うまく行かないことが多いです。

それは、つい、「こんなこともできないのか」と思ったり言ったりしてしまうからです。

親が数学を教えるときは、いつもにこやかに忍耐強く教えることが大切です。

中学生の勉強では、いい方法を探すよりも、まず時間をかけて繰り返すことが大事です。

1冊の問題集を5回繰り返せば、ほとんど完璧にできるようになります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21)

■理想の教育のプラットフォームは、オンライン少人数クラスの教育

教育の本来のあり方を考えると、4~5人の少人数のクラスでの教育が必要であると考えられます。

少人数のクラスであれば、生徒ごとの個別指導ができ、生徒と先生との対話ができ、生徒どうしの交流ができます。

学習の効果のかなりの部分は、学習する側の意欲によっているので、一人ひとりが主体的に参加できる少人数のクラスが必要なのです。

しかも、その少人数は、同学年の同レベルの生徒の集まりであることが理想です。

もちろん、言葉の森でも、まだ一部のクラスでしか、同学年同レベルのクラスは成り立っていません。

しかし、それが可能な体制は、すでに技術的に整っています。

同学年同レベルの少人数クラスの教育が可能であるためには、教育は、ウェブ会議を使ったオンライン教育というプラットフォームで行われる必要があります。

■学校での一斉授業よりも、GPTを使った家庭での自主学習が基本になる

学習の能率が高いのは、教わる勉強よりも自ら学ぶ勉強です。

小学校低中学年のころは、一斉に同じことを教える勉強でも能率のよい学習はできます。

しかし、学年が上がるにつれて、一斉授業は能率の悪い学習形態になります。

一斉授業では、よくできる子はすでにわかっていることを聞かなければなりません。

一方まだよくできない子はわからないまま授業が先に進むことがありま。

しかし、これまでは、学校や塾の一斉授業を受けることが必要でした。

それは、わからないことを質問したり、勉強の計画を立てたり、できなかった問題を解き直したりするということが、先生のいる環境でなければできにくかったからです。

しかし、これらは現在、GPTのAIがカバーできるようになっています。

例えば、問題集のページの画像をGPTに読み込ませて、質問をすることができます。

それも、夜中でも、早朝でも、日曜日でも、いつでも質問ができ、質問に対する答えが理解しにくいときは更に質問を重ねることができます。

また、難しかった問題については、似た問題を自分用に作成してもらうことができます。

定期テストの1、2週間前に、GPTと相談して自分の勉強計画を立てることもできます。

自分のテスト結果を読み込ませて、今後の勉強の重点を相談することもできます。

これまでのテストをもとに、今後のテストの予想問題を作ってもらうこともできます。

これまで人間の先生によって行われてきたことが、ほとんどすべてGPTによってカバーしてもらうことができます。

■先生の役割は、教えることではなく見守ることになる

先生の役割は、教えることではなくなります。

先生の役割は、GPTという助手の助けを借りて、生徒を見守ることになります。

先生が生徒よりも優れている点は、その名のとおり、先に生まれていろいろな経験をしていることです。

野口英世は貧困な家庭に生まれ育ち、母は文字が書けませんでした。

だから、母が優れた教育を行って、英世が成長したのではありません。

母の役割は、愛情深く子供を育てることだったのです。

これからの先生の役割も同じです。

先生の役割は、子供を見守ることです。

そのために必要になる先生の資質は、教科の知識ではなく、幅広い経験と豊かな人間性です。

だから、多くの人が先生の役割を果たすことができるようになります。

■誰でもできる多数の先生が、多数の少人数クラスを担当するのが未来の教育

未来の教育は、オンライン少人数クラスというプラットフォームで行われるようになります。

そのときにネックになるのは、多数の少人数クラスをカバーする多数の先生をどう確保するかということです。

しかし、先生の仕事が教えることではなく見守ることであれば、教える教科の知識は必要ありません。

そうすると、ある先生が、ある生徒を小1から高3までの全学年、全教科を見ていくということができるようになります。

また、生徒にとっても、ある先生に小1から高3までの全学年、全教科を見てもらいたいという場合も出てきます。

同時に、勉強の環境に変化を持たせるために、定期的なクラス替えなどを行う必要も出てきます。

先生の仕事は、フルタイムである必要はありません。

自分のできる範囲で、時間を決めて担当するクラスを持つことができます。

オンラインクラスですから、ある先生に急な用事ができた場合は、すぐに他の先生に代講を頼むことができます。

教育が人間のつながりの中で行われるというのは、かつての寺子屋教育の基本でした。

それが、今日のAIの技術とネットワークの技術の中で復活するようになります。

大きく見れば、これが日本の教育全体を変えていく未来のビジョンになります。

■全科学力クラスがスタートします。

全科学力クラスは、当面、中学1年生から中学3年生が対象です。

高校生も参加することができますが、高校生は自分のペースで勉強すればいいので、特に参加する必要はありません。

もちろん参加することはできます。

中学1年生は13歳になるので、Gmailなどで自分のメールアドレスを作れます。

そのメールアドレスで、ChatGPTのアカウントを取得します。

ChatGPTに高度な質問をする場合は、有料の方がいいので、できるだけ有料のアカウント(月20ドル)を取得するといいですが、当面は無料のアカウントで十分です。

授業の内容は、国語・数学・英語が中心で、毎月1週目から3週目は、どの教科に取り組んでもかまいません。

一応、授業の中では、1週目に国語的な話、2週目に数学的な話、3週目に英語的な話をします。

4週目は、創造発表的な授業をします。理科、社会、プログラミングのいずれかをテーマに自分で研究したことや創造したことを発表します。

国語・数学・英語は毎月確認テストを行い、学習状況をチェックします。

家庭学習が遅れがちな生徒には、毎日の自習室の利用をすすめます。

全科学力クラスで勉強を続けるためには、学校の成績がオール3.5以上であることが必要です。

それは、少人数クラスで勉強するには、学力が同じぐらいである必要があるからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21) 全科学力クラス(0)

●小学校低学年の作文は、書いたあとの添削よりも、書く前の題材作りと読書が大事

小学校低学年の生徒は、親や先生の言うことをよく聞きます。

この時期に、子供の書いたものを直すことに力を入れると、一時的に文章がよくなるように見えますが、長い目で見ると、作文を書くことに次第に負担に感じるようになります。

低学年の作文で大事なことは、書いたあとに直すことではなく、作文の題材作りをしてあげることと、毎日の読書に力を入れることです。

●中学生高校生の今後の国語力の分野は、読解力や記述力よりも作文力になる

学力を評価する最も重要な指標は作文力です。

しかし、これまでは作文を評価し指導する方法がなかったので、小学校高学年から学校での作文指導はほとんどなくなりました。

作文力の代わりとして使われているものが読解力や記述力のテストです。

しかし、読む力のある生徒は読解問題はほとんど満点になるので、例えば東大の国語の試験では読解問題はひとつもありません。

一方、記述力のテストも、書く力のある生徒ではほとんど差がつきません。

しかも、100字や200字程度の記述テストでは、ほとんど何の評価にもなりません。

これから、言葉の森で作成した作文検定や、今後作成する予定の読書検定が広がると、国語力や学力の基準は、作文力と読書力になってきます。

そういう将来の見通しを持って、作文と読書に力を入れていきましょう。

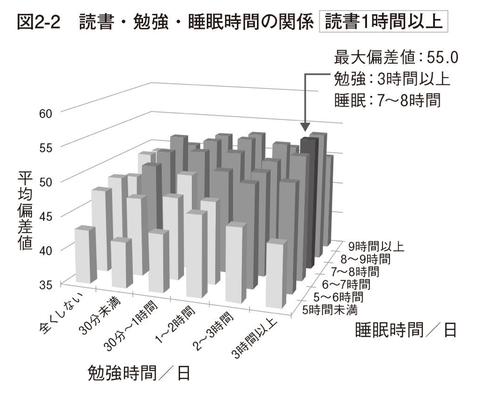

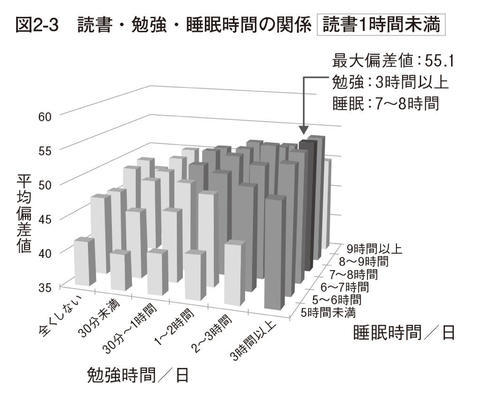

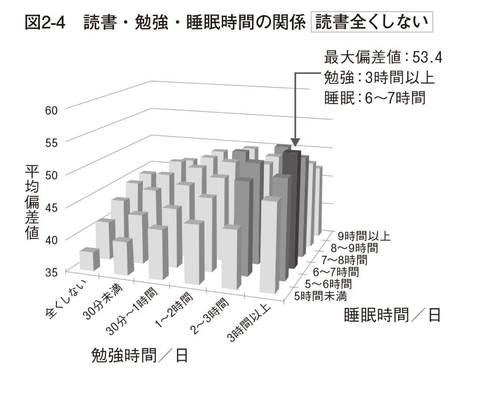

●読書力があると、勉強時間が短くても成績が上がるという川島教授調査データ

====

川島 いまは仙台市の教育委員会と学術協定を結んでいて、市内の公立小中学校に通う7万人強の子供たちの学力データを10年近くにわたって追跡調査していましてね。そこからも読書習慣を持っている子の学力が明らかに高いというデータを得ているんです。

脳の測定をさせてもらうと、読書習慣を持っている子は脳の発達がとてもいい。大脳の言語半球の神経線維しんけいせんいという電線の連絡する部分、ここの発達がすごくよくなっていることが分かりました。

土屋 読書の効果が脳にもはっきりと現れているわけですね。

川島 そうなんです。実際にどれだけ学力に差があるかと言いますと、読書を全まったくしない子が平均点を超えるには、家で毎日2時間勉強して、かつ睡眠を6時間から8時間キチッととらなければなりません。ところが読書を毎日する子たちは、家での勉強時間が1時間もあれば十分で、あとはちゃんと睡眠さえとっていれば平均点を軽く超えるんです。さらに、毎日1時間以上読書する子たちは、宿題さえちゃんとしていれば、あとは適切な睡眠時間が確保されると楽々平均点を超える。それくらい、激烈な学力の差が生まれることが分かったんです。

====

https://magazine.chichi.co.jp/articles/5698366208/

●ChatGPTなどのAI機能の活用で、勉強の仕方が大きく変わる

勉強で大事なことは、いい教材(参考書や問題集)を使うこと、正しい勉強法を理解すること、わからないときに質問できる場があることです。

教材については、優れたものが既に多数出ています。

勉強法についても、参考になる本が数多くあります。

質問できる場については、これまでは学校や塾の先生が必要でした。

しかし、今後はChatGPTが先生の代わりに質問に答えてくれるようになります。

ChatGPTは、質問をいくら重ねてもわかりやすく教えてくれます。

算数数学の問題でも、問題の画像を読み込ませて質問すれば教えてくれます。

13歳になるとGmailでメールアドレスが取得できるので、ChatGPTのアカウントが作成できます。

中学生以上の生徒は、ChatGPTを利用して勉強をしていきましょう。

これからの勉強は、教材と勉強法とChatGPTを生かした家庭学習が基本になります。

しかし、ひとりで勉強していると、ほかの人とのコミュニケーションの機会がなくなるので、オンラインクラスへの参加を生かします。

オンラインクラスは、そこで勉強をしたり質問をしたりする場であるよりも、自分の勉強成果を発表し、他の生徒と交流する場になります。

将来の勉強は、このようなスタイルになっていくと思います。

●小123年の基礎学力クラスの勉強は、国語・算数の勉強習慣と、毎週の暗唱と、4週目の創造発表

小123年生で大事な勉強は、読書と、暗唱と、みんなの前で発表する機会を持つことです。

勉強的なことは、学校で普通にやっていれば十分です。

●小456年の総合学力クラスでは、国語・算数の基本的な勉強習慣と、毎週英文暗唱と、4週目の創造発表

小456年生で大事な勉強は、勉強習慣を作ること、英文暗唱ができるようになること、創造発表の場を持つことです。

中学受験する人が多いと思いますが、小6の年齢での受験では、保護者の対応が大事になります。

勉強の時間は長くなりますが、読書の時間は短くても毎日確保しておくことが必要です。

受験のあと、小6のころの年齢では、合格すると人生を甘く見るようになり、不合格になると劣等感を持つようになりがちです。

保護者は、長い人生経験を生かして、受験後の対応をよく準備しておくことが必要です。

●中学生の全科学力クラスでは、国語・数学・英語の勉強と、4週目の理科社会プログラミングの創造発表。中学生はChatGPTのアカウント取得が必要

中学生対象の全科学力クラスは、国語・数学・英語、創造発表(理科社会プログラミング)を、それぞれの生徒が自分のペースでやっていきます。

勉強の基本は家庭学習で、先生は勉強のチェックをしますが、何かを教えるようなことはしません。

教わりたいことや質問したいことは、問題集とChatGPTの活用でカバーします。

授業の場では、学習チェックと学習結果の発表が中心になります。

全科学力クラスは、高校生も参加できますが、高校生は勉強の自覚ができているので、家庭で自分の力でやっていくのでいいと思います。

●英語クラスは、クラスによって高校生も指導

英語クラスのさとこ先生は、英語指導のベテランです。

高校生のハイレベルの指導も十分にできるので、希望される方は体験学習を受けてください。

●高校生は、塾や予備校に頼るのではなく、勉強法の本を参考に、ChatGPTを利用して独学をするのが基本

今は、子供のころから塾で勉強することが多いので、高校生でも、塾や予備校で人に教えてもらう勉強を続ける人が多いと思います。

しかし、勉強の基本は独学です。

できるだけ、自分で工夫して勉強するようにすると、その経験は社会に出てからも生きてきます。

特に、これからはChatGPTを使えば、独学はより容易になります。

塾の宿題や塾のテストに追われずに、自分のペースで勉強を進めていきましょう。

●勉強の目的は、大学入試に合格することではなく、社会に出て第一人者として活躍できる人間になること

昔は、大学入試がゴールで、いい大学に合格したらそれで勉強は終了という時期がありました。

しかし、今は、大学入試はゴールではありません。

就職試験では、出身大学が基準になることが多いですが、学歴が問題になるのはそこまでです。

現在は、東大の入学式で学長がベンチャービジネスの話をする時代です。

起業、創業は、資金的にも技術的にも、昔よりはるかに容易になっています。

だから、大事なことは、勉強で基礎学力をつけるとともに、自分の好きなことに没頭する時間を作ることです。

また、15歳ぐらいになると、人生の自覚ができますから、この時期に、いろいろな伝記を読むとあとでそれが生きてきます。

古典的な伝記として、シュリーマン、フランクリン、福沢諭吉、勝海舟などがありますが、最近の伝記としても、松下幸之助や本田宗一郎や糸川英夫などの本があります。

中学生、高校生は、勉強以外に読書の時間を確保していくようにしましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)

奈良県立郡山高校 N.N.さん

<保護者さまより>

言葉の森で勉強させていただいたおかげです。

本当にありがとうございました。

夏前と夏休み直後の模試ではE判定で、これは厳しいかな、と思いましたが、それから判定を上げていき、12月ではA判定を頂きました。

勉強法について迷うたびに色々アドバイスをいただき、それにのっとって進めていきました。

高校生になっても作文と読書は続けて行きたいと思います。

<担当講師より> 英語

授業中は自ら英語の説明のメモを取り、きちんと英作文に取り組み、コツコツと自習に励んでいました。合格発表のあったその夜からさっそく高校英語に取り組んでいます。

<担当講師より> 作文

第一志望校合格、おめでとうございます。

夏休み以降の追い上げは、Nさんの努力と粘り強さの賜物ですね。

高校生活はさらに世界が広がる時期です。作文も続けていきたいとのこと、嬉しく思います。

これからも自分の言葉で考え、自分の言葉で表現する力を磨いていってください。応援しています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

人間は、中学3年生ぐらいになるまでは、勉強の自覚がないのが普通です。

それは、まだ自分というものがはっきりしていないからです。

このころまでは、向上心によって勉強するのではなく、人に言われるから勉強するというのが勉強の動機です。

だから、中学3年生まで義務教育になっているのです。

子供は、中学3年生ごろから次第に自覚によって勉強するようになります。

だから、自覚によって勉強する前の時期、小学校高学年から中学生の時期にかけての勉強の仕組みを作ることが大事です。

今の教育の多くは、宿題とテストによって勉強の動機付けを行っています。

以前、宿題とテストを廃止した中学があり、かえって成績が上がったという例がありました。

しかし、それが続いているかどうかはわかりません。

フィンランドの教育が、一時、宿題もテストもない教育として話題になりました。

しかし、そのときの生徒の学力は、それまでの宿題やテストがあった時期に作られた学力でした。

だから、宿題とテストをやめてから、フィンランドの教育は急降下しました。

宿題とテストがなければ、生徒は勉強しません。

しかし、宿題とテストだけで勉強させようとすれば、生徒の自主性が失われます。

宿題とテストという強制に頼らずに、生徒が自主的に勉強に取り組む仕組みが必要です。

私(森川林)が考えているのは、次のような学習システムです。

対象は、主に中学生です。

まず、全員が、国数英理社の参考書又は問題集を用意します。

勉強の基本は、家庭での自学自習ですから、毎日計画的に勉強を進めます。

しかし、中学生のころは、学習の仕方がわからないうちは、無駄なことをしたり、わからなところを飛ばしたりします。

そこで、週に1回、学習チェックの時間を作ります。

学習チェックは、オンラインクラスで、同学年の同レベルの生徒が4~5人集まる状態で行います。

そこで、勉強の状態をチェックするとともに、読書紹介や、勉強や、学習相談や、生徒どうしの交流を行います。

ここで大事なことは、先生の役割です。

先生がひとりで勉強を教えようとすると、中学生のレベルでは教科担任になりがちです。

中学生の国語も数学も英語も理科も社会も、全部教えられるという先生はあまりいないからです。

しかし、ここで、ChatGPTが助手として参加します。

先生は、生徒の勉強の全体的なバランスを見てアドバイスをします。

個々の教科の指導や質問は、ChatGPTのAIが行います。

そのために、参加する生徒は、できるだけChatGPTの有料版(月20ドル)を使えるようにします。

国数英理社の教科の勉強は、ChatGPTを使えば十分にできます。

先生の役割は、生徒の全体の状態を見ることです。

しかし、国数英理社の勉強は、吸収する勉強です。

これからは、吸収だけでなく、創造し発表する勉強が必要になってきます。

そこで、月に1回は、創造発表の週を作ります。

この創造発表のテーマは、主に、理科と社会とプログラミングです。

週1回の学習では、家で勉強する時間が不足するという場合は、自習室を使うようにします。

このような自学自習と創造発表ができるためには、学校成績がオール3.5以上であることが必要です。

学校の成績がそれ以下になったら、国数英の確認テストが連続3ヶ月70点以上になるまで自分で勉強をするようにします。

こうすれば、無駄のない、そして友達との交流もある楽しい勉強ができます。

これを4月から行っていく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

この勉強の目的は、どこかいい大学に入るようなことではありません。その大学を出たあと、社会で第一人者として活躍できる人間になることです。わかりやすく言えば、独立起業をすることと言ってもいいでしょう。これが、教育の目標です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21)

中央大学文学部 T.Y.さん

<担当講師より>

昨年まで受講していた生徒さんです。理系→文系に進路変更し、毎週欠かさず力作を仕上げていました。見事中央大学文学部に合格したそうで、おめでとうございます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

北海学園札幌高等学校 A.T.さん

<担当講師より>

受験のプレッシャーを感じていたようですが、作文の提出もきちんと続け、見事志望校に合格しました。おめでとうございます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)