作文を書くのに時間のかかる子がいます。電話のあとその日のうちに終わらず、翌日まで持ち越してしまう子もいるようです。1週間かけて書く子もいるようです。よいものを仕上げたい気持ちもわかりますが、その日のうちに仕上げることを原則としていく方が、勉強を無理なく続けられます。時間のかかる子は、自分なりに納得したものを書きたいという気持ちが強いので、いい作文を書く子が多いのですが、それでも、長すぎるのはやはり問題です。

そこで、通学教室で、タイマーを使って作文を書くことを始めました。最初は、みんな使い方がよくわからないせいもあり、時間を計っているつもりでタイマーが動いていなかったなどということもありました。しかし、総じて見れば、タイマーを使うことによって時間内に仕上げるという意識が出てきたようです。タイマーの時間は、生徒本人が自分で決めますが、どの子も、自分ができそうなぎりぎり+アルファぐらいの時間を設定します。人間には、もともとそういう目的意識的な行動を好む性質があるのだと思います。

タイマー作文のよい点は、早く書くことに対する自覚ができることです。また、将来、作文の試験があるときなど、自分がどれくらいのスピードで書けるかがわかっていると時間配分ができるようになります。特に、なかなか書けずに残り時間が不足しそうなとき、「でも、私は、最高のスピードで書けばあと○分で○字までは書けるはずなんだ」と思えると、気持ちが安定します。そして、試験のときは頭が活性化しているので、最終的に目標字数まで書き上げられるということがほとんどです。

しかし、タイマーも使い方によってはマイナスの面が出てくることがあります。その一つは、本人が時間設定をするのではなく他人が設定してしまうことです。これでは、外からの強制になってしまうので、早く仕上げることに対する自覚がかえってなくなってしまいます。勉強は、本人任せだと時間がかかって能率の悪いことも多いので、つい外から枠を決めたくなりますが、長い目で見ると自分の意思で行動させた方が遠回りのように見えても、確実に本人の成長につながるのです。

作文をタイマーで書くことに慣れた子は、ほかの勉強に対しても、仕事に対しても、生活全体が時間を自覚したものになっていくと思います。

そうして、時間に縛られるのではなく、時間をうまくコントロールできる子が育っていくのです。

今、公立中高一貫校の作文試験では、字数と時間の制限がかなり厳しくなっています。

中には、30分で800字の作文を書くというようなところもあります。

この場合の時間設定の目安は、

構成メモ(5分)

第1段落(5分)

第2段落(5分)

第3段落(5分)

第4段落(10分)

=========

合計 30分で800字

という感じになります。しかし、これは、かなり忙しい書き方です。

1200字の作文を60分で仕上げる場合は、

構成メモ(10分)

第1段落(10分)

第2段落(10分)

第3段落(10分)

第4段落(20分)

=========

合計 60分

というような時間配分です。

どうして第4段落に時間がかかるかというと、文章の結びの部分は、書き出しの意見と対応させながら、表現を工夫して切れ味よくまとめる必要があるからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 受験作文小論文(89)

家庭学習で大事なことは、自分が何の勉強をどんなやり方でどのくらいやるか最初に決めることです。

国語の勉強は、これまでどおり言葉の森の自習の音読や暗唱や読書を中心にしています。漢字の読みや書きを入れてもいいでしょう。高学年の生徒は、できるだけ問題集読書も取り入れていくことをおすすめします。問題集読書は、読書力のある生徒には普通の勉強よりも楽しいものです。

算数は、市販の問題集を1冊完璧に仕上げることを目標にします。算数は、問題を解くということにこだわらず、問題を見て考えて答えを見て確認するというような勉強にしてもかまいません。

なぜ市販の問題集を使うかというと、塾の問題集や学校の問題集は、先生が解説するように作られているので、生徒が解法を見て理解するという自学自習のスタイルの勉強には向かないことが多いからです。

問題集選びの基準は、手に入りやすいもの、発行年数が新しいもの、持ち運びしやすいようにあまり厚くないもの、標準問題が確実にカバーできるもの、解説が詳しいものです。公立中高一貫校には、難度の高い問題をやる必要はありません。標準問題を早く確実に解けるようにしていくことが大事です。そして、公立中高一貫校対策の特徴として、算数的な考え方を楽しむ要素があることも大事です。

そういう基準で言うと、次のような問題集がいいでしょう。

○小1~3……「ハイクラステスト」(又は、「標準問題集」)。小3までは、算数の基礎力として早く正確に計算する力を身につける時期です。

○小4~6……「くわしい算数」。小4~6は、難問を解くよりも、算数的な考え方を身につけるようにします。問題は基本的なものが早く正確にできることを目標にします。

○中1~3……「くわしい算数」(又は「ハイクラステスト」)。中1~2は、基本を身につけ、中3は入試に向けて難問も確実に解く力をつけます。

理科、社会の勉強も、教科書に準拠したもので充分です。公立中高一貫校は、受験のための知識を詰め込むような勉強は必要としないので、問題集を解く形の勉強は特にしなくてもいいのです。

教科書は、先生が教えることを前提に作られているので説明が不足しがちです。市販の参考書は、自学自習用に作られているので、読み物としても楽しく読んでいくことができます。

楽しく読めるものということで、次のような参考書がいいでしょう。

○小3……「これでわかる理科」

○小4……「くわしい理科」

○小5……「くわしい理科」「くわしい社会」

○小6……「くわしい理科」「くわしい社会」

このほかに、受験には直接関係はありませんが、小4から英語に取り組むようにするといいと思います。英語は、中学生になってからでも充分に間に合いますが、小4~小6のころは、英語を感覚的に吸収できる時期なので、早めに取り組んでおく方がいいのです。しかし、小1~小3のころに先取りする必要はありません。小3までは日本語の読書を中心にしていく方がいいのです。

○小4~6……「ジャックと豆の木」の英語本など

公立中高一貫校の受験の問題は、受験ですから解くためのスピードも要求されますが、問題のレベルは考える基本問題が中心です。この考える力は、実は受験勉強のような形ではつきません。小学校低中学年からの読書の量と質によってついてきます。

小4までは、基本の問題集と参考書を読むことを中心にし、小5からは実際の入試問題を読んでいきます。

○小5~6……「公立中高一貫校適性検査問題集全国版」

この問題集には、全国の公立中高一貫校の問題1年間分が載っています。それを、自分の志望校でないところも含めて、順番に問題を読み、考え、答えを読んでいきます。親子で一緒にクイズを解くような感じで読んでいってもいいでしょう。そして、頭を使う面白い問題があったら、その問題を真似て自分でも問題を作ってみます。また、いい文章があったら、その文章に似た実例を考えてみます。考える力をつけるためには、こういう答えのないことに使う時間を大切にすることです。能率のよい勉強をするのが大事なのは、この自由に考える時間を増やすことができるからなのです。

こういう公立中高一貫校の適性検査むけの学力をつけておくと同時に、毎週1回作文を書きます。書くジャンルは、小4までは事実中心の生活作文です。

小5~小6は説明文や感想文が中心です。中学生からは意見文が中心になりますが、公立中高一貫校の受験作文には、意見文的なものも多いので、中学生の時期の書き方を先取りしていく必要も出てきます。

このようにして、やることが決まったら、次は、毎週の曜日ごとの勉強の予定です。○曜日の○時から○時までは○○をするというような予定を作っていきます。

国語、算数、英語は、できるだけ毎日やるようにし、理社はそれぞれ週に2回程度としておくとよいでしょう。作文とそのための対話、過去問とそれをもとにした対話はそれぞれ週1回です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)

facebookに公立中高一貫校の受験問題の話を書きました。

その続き。

====

「(ゼニゴケの写真とスイレンの写真を見せて)ゼニゴケがスイレンよりずっと小さな植物だということが分かる写真にするためには、どのような工夫をすれば良いですか。」

「東京スカイツリーの展望台からの眺めを想像して、その様子を俳句のように五・七・五の十七音で表現しなさい。」

「日本の人口構成をふまえて、今後の日本の輸送をどうしていったらよいか、あなたの考えを書きなさい。」

こういうのが、公立中高一貫校の受験問題です。(東京都立の公立中高一貫校のうち3校の問題から)

普通の試験で連想するような漢字や計算の問題はひとつもありません。

計算が必要としても、+-×÷ができて、A:B=a:bの考え方ができれば解けるようなものだけです。

文章を読む力と自分で考えて書く力があれば誰でもできる問題です。しかし、考える力がないと書きようがありません。

こういう学力は、問題集を解くような勉強ではつきません。

では、どうしたら、こういう問題に答えられる学力がつくかというと、ひとつは、普段の家庭の対話です。

もうひとつは、勉強を楽しむ姿勢です。

そして、それらの基礎としての文章を読む力と、考えたことを書く力です。

こういう勉強なら、子供も楽しくできるし、親も一緒に楽しめます。

小中学生のころは、こういう勉強でいいのです。

いろいろなことを詰め込んでがんばる勉強は、高校生になってからやっていけば充分間に合います。

言葉の森では、今、そういう小学生からの楽しくできる家庭学習を計画しているところです。

====

ほかにどんな問題があるかというと、こんな問題です。

■A池とB池のスイレンの花のこみ具合をあなたはどのように比べますか。

●答えは、

まず、それぞれの池のスイレンの花の数を数える。

次に、スイレンが生えているところを正方形の数として数えそれを面積ととする。

花の数を面積で割ったものが、それぞれの池の混み具合。

(都立両国中 2012年の問題より)

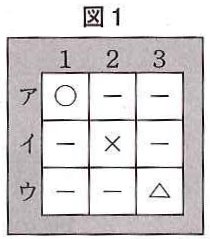

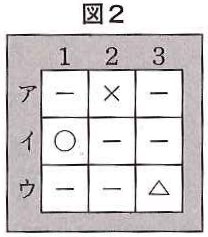

■図1にア⇔イ操作を行うと図2になります。

では、図2に何回かの操作を行って図3にしたいときどんな順番で行えばよいですか。

●答えのひとつは、

1⇔2、2⇔3、イ⇔ウ

(都立小石川中2012年の問題より)

こういう問題を、家族で一緒にクイズを解くような感じでやっていけば、休日の夕方の楽しいレジャーになります。

更に、「同じような問題を作ってみようか」とか、「同じように新しいパズルを考えてみようか」となれば、もっと創造的です。

例えば、太って背が低い人のシルエットとやせて背が高い人のシルエットをくらべて、どっちがシルエットの面積が多いかという問題などが作れます。

また、9つのマスを16個に増やしてみるとか、立体にしてみるとかすれば、もっと頭を使う問題が作れます。

こういう勉強は、一斉授業の詰め込みではできません。

たっぷり時間のとれる家庭での学習で、本人が納得するまで考える中で初めて身についてくるのです。

言葉の森では、こういう家庭学習の交流の場をホームページの中に作っていく予定です。

そこで、公立中高一貫校の過去問から毎週一つテーマを選び、家庭でどう取り組んだらいいかという案を提供します。

これは、受験生でなくても参加できます。小学校低学年の子の保護者でも、低学年に合わせて生かしていくことができます。

春にスタートする予定ですので、もうしばらくお待ちください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63) 家庭学習(92)

言葉の森は30年前から、作文だけに絞った勉強を続けてきました。

その間に、大学入試や高校入試や中学入試などさまざまな作文小論文の試験の指導をしてきました。だから、どんな問題が出ても、わかりやすく書き方を説明することができます。

実際に、大手予備校などで小論文の指導を1年間受けていても、自分の書き方に今ひとつ納得できなかった高校生が、言葉の森に来てすぐに書き方のコツがわかり志望校に合格したという例がよくあります。それは、大学入試だけでなく、高校入試でも、中学入試でも同じです。

近年、公立中高一貫校を設置する自治体が増えてきたので、言葉の森に来る生徒も、公立中高一貫校を目指す人が多くなってきました。

しかし、言葉の森はこれまで、国語、算数、理科、社会の受験指導のようなことはしていませんでした。だから、作文は言葉の森で、教科の勉強は塾でという生徒もいたのです。

言葉の森が、なぜこれまで教科の勉強を指導しなかったかというと、作文以外の勉強というものは、本来答えのある勉強ですから、生徒自身の力でできると考えていたからです。

昔の小中学生は、塾などに行かず、みんな学校と自宅で勉強しているだけでしたが、学力的に何も問題ありませんでした。また、今でも、小中高と塾にも予備校にも行かず、学校と自宅だけの勉強でゆとりのある学校生活を送り、高校生の最後の1年間の受験勉強だけで難関大学に合格する生徒もいます。

塾や予備校をうまく利用するのは悪いことではありません。自分ひとりで自宅で勉強するよりも、勉強に対する強制があるのでやりやすいという面もあります。また、合格可能性を判定するための模試は、塾や予備校の模試に頼らざるを得ません。

しかし、そういう他人に依存する勉強に慣れていると、肝心の高校生ぐらいになってからも自分で勉強する仕方がわからず、他人に教わる勉強に頼るようになります。

自分で工夫して行う勉強は、大学生や社会人になればますます重要になりますが、大人になっても人に教わる姿勢のままだと、そういう勉強スタイルがずっと続いてしまうのです。

そこで、言葉の森では、この春から独自のやり方で、国語、算数、理科、社会の受験に対する勉強もアドバイスすることにしました。

しかし、そのやり方は、先生が生徒を引っ張って教えるような方法ではありません。生徒が家庭で自分のペースで自学自習をしながら実力をつけていくという方法です。

週に1回の作文指導はそのままですから、この全教科の勉強は、希望者がウェブを利用して自宅で行うような形になります。

どうしてウェブを利用する形にするかというと、勉強を進めていく上で疑問に思った点や迷った点は、すぐに相談できるからです。

公立中高一貫校の入試に出てくる適性検査(国算理社の総合的な問題と作文の試験)は、年々難度の高いものになっています。しかし、公立の学校ですから、特別の受験勉強をしなければ解けないような問題は原則として出ません。教科書の基本的な知識をもとにして自分なりに考えて文章化するという、どちらかと言えば東大型国立大型の問題が中心です。

だから逆に、実際の受験をしない生徒でも、公立中高一貫校の試験に答える力をつけるために勉強するという目標を持つことによって確実に実力がつきます。

人気のある公立中高一貫校で10倍以上の倍率のあるところは、もともと合格する生徒の方が少ないのですが、合格してもしなくても勉強したことが中学に入ってからの勉強に生かすことができます。

合格は目標ですが、そのために必要以上の勉強をするのではなく、むしろ小学生時代に勉強の目標ができるいいチャンスだと考えておくぐらいでいいのです。

では、公立中高一貫校の受験のための勉強は、家庭でどのように進めていったらいいのでしょうか。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)