読書の大切さということが、多くの人が了解されるようになってきました。

長い目で見れば、読む力こそが学力の土台であって、点数で表わされるような知識は表面的なものに過ぎません。

だから、子供の家庭学習の重点は、第一に読書、第二に勉強なのです。しかし、取り組む順番は、最初に勉強、最後に読書ですが。

さて、そういう読書の大切さがわかってきたことはいいのですが、ここにもう一つ大きな問題があります。

それは小学校低中学年の楽しい読書を、どのようにして高学年、中学生、高校生、更には大学生の難しい読書に結びつけていくかということです。

アメリカの大学教育と日本の大学教育でよく比較される点は、読書の有無です。

日本では、ほとんどの大学生はあまり本を読んでいません。

大学での勉強は、高校までの勉強に比べて易しいいことが多いので、大学生の多くは余った時間を読書よりもレジャーやサークル活動など、さまざまな経験に時間を費やしているように見えます。

確かに、学生時代に新しい経験に挑戦することは必要です。しかし、それと同時に難しい本を読む力を学生時代のうちにつけておかなければ、そういう読書力は社会人になってからはまず身につきません。

この大学生時代の難しい読書の土台となるのが、高校生、中学生、更には小学校高学年のころに、ある程度難しい本を楽しく読むことができる力を養っておくことなのです。

ところが、小学校低中学年の楽しい読書から、小学校高学年の難しいが楽しい読書へののつながりがなかなかできません。

一つの指標として、難しい文章を読む力のある子は、入試問題集の問題文も読書代わりに楽しく読めます。しかし、多くの子にとって、入試問題集の問題文は難しいだけの退屈なものになっていると思います。

この問題を克服するためには、子供の読書指導を、楽しくたくさん読めばいいというだけものから、自主的に難しい本に挑戦してその魅力を知っていくという、読書内容を成長させるものにしていかなければならないと思います。

その一つの参考になるのが、子供どうしの読書紹介です。

読書紹介の中で、同学年の友達が、自分が普段読んでいる本とは少しジャンルの違う難しい本を楽しく読んでいるらしいということがわかると、子供の読書は、その交流の中で自然に発展していくのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学生の読書時間は、10年前とほぼ同水準で、むしろ少しずつ向上しています。

しかし、中学生の読書時間は大幅に減り、高校生では1ヶ月に1冊も読まない子が半数以上いるということです。(文部科学省2017年調査)

これは、実は、中学生、高校生の問題ではなく、小学生の高学年の時期に難しい本を読む楽しさを味わう力を身につけていないことの結果ではないかと思います。

高校生で本を読まない子は、大学生になってもほぼ必ず本を読むようにはなりません。

大学生で難しい本を読まなければ、社会人になってからは絶対にと言っていいほどそういう本とは縁のない生活を送ります。

これが、日本の教育の隠れた危機だと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

日本のものづくりの強みは、単に機械や設備やそれを使う方法や技術があるからではなく、その機械を手なずけるいわゆる職人芸的な細い手作りの対応の部分があるからだと言われています。

ですから、パソコンの組み立てや、家電製品の組み立てや、将来の電気自動車の組み立てなどは、設備と技術があればどこの国でもできるようになりますが、これまでのものづくりでは日本の細い技術のすり合わせが長所だったと言うのです。

これを教育にあてはめてみると、よい教材と、よい指導と、さらによい先生というのは、いわゆる組み立て産業として準備できることです。

しかし、子供は生身の人間ですから、その組み立てだけでは、対応が不十分なところが出てきます。

そこで、運用面が大切になるのです。

では、運用面はどこが担っているかというと、それが家庭における親の関わりなのです。

例えば、簡単な例で言えば、学校の先生が、よい教材とよい指導法でよい宿題を出したとしても、その宿題を家でこなすような運用体制がなければ教材も指導法も空回りします。

そして、この運用面は単に宿題をやらせるというだけでなくもっと細かい親の気配りが必要になるのです。

同じ宿題をやらせるにしても、子供がしぶしぶやるようなやらせ方と、子供が自ら進んで取り組むようなやらせ方があります。

このそれぞれの子どもに対応した微妙な匙加減(さじかげん)は、親でなければできません。

そして、この匙加減の微妙な巧拙が、子供の勉強の能率を左右すると言ってもよいのです。

人間はだれでも親になるのは初めての経験なので、試行錯誤しながら子育てをしていきます。

大事なことは、この子育てを、ボタンのスイッチを押せば自動的に進むようなものではなく、手作りでコントロールしながら作り上げていくものだという意識を持って臨むことだと思います。

「主人の足跡は畑の肥やし」という言葉があります。

単に苗を植えて肥料をまいておけば、それでよい作物が育つわけではありません。

言葉にして人に伝えられるようなことではない微妙な関わりが、畑を見回る主人の足跡なのです。

だからまず親がすることは、子供の様子をよく見ることです。

見ることと手作りをすることが、教育の運用の要だと言えるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

よい教材というのは、確かにあります。

しかし、それ以上に大切なのは、その教材を繰り返し使うという方法です。

更に、もっと大事なのは、その繰り返しの勉強を叱られながらいやいやするのではなく、明るく進んでやるような家庭の運用の仕方です。

これからの先生は、ただ授業を教えるだけでなく、この家庭における運用面の相談にも乗れることが必要になると思います。

ときどき、「どの本がいいですか」とか、「どの参考書がいいですか」とか、「どの辞書がいいですか」という質問を受けます。 答えは、「本人が気に入ったものなら、どれでもいいです」です。

手に取った感覚で、デザインや色合いが自分の好きなものであれば、繰り返し使うことが苦にならないからです。

そして、日本では、よく売れているものは、大体よいものだと考えて差し支えないからです。

大事なことは、物ではなく、その運用の仕方の方なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 家庭学習(92)

ちょっと感動したのでひとこと。

結構大量の活字原稿をテキスト化しないといけなかったので、誰かに頼むかなあと考えていたら、昔フリーのOCRソフトを入れていたことを思い出した。

何というソフトか思い出そうとしてGoogle検索をすると、何と今はGoogleドキュメントでOCRができるらしい。

以下、その手順。

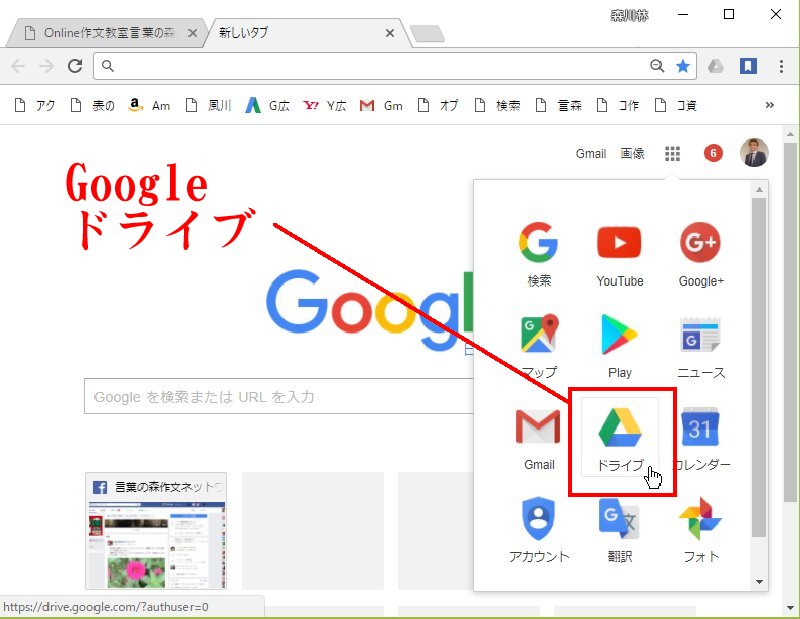

1.Googleドライブを開く。

2.そこに活字原稿のJPG画像ファイルを入れる。(PDFでもいいらしい)

3.そのGoogleドライブ上のJPGファイルを右クリック→アプリで開くで→Googleドキュメントで開く。

4.すると、画像がテキストに!!!

最近は、音声入力もAIで十分に実用レベルになっているし、この流れでいくと、手書き文字もAI認識できるようになるのではないかと思う。

そうすると、将来の作文小論文試験は、手書きであってもテキスト化されて、自動採点ソフトで読み込めるようになる。

そして、将来の自動採点ソフトは、これまでのアルゴリズムではなく深層学習を利用したものになっているから、人間以上のレベルで作文小論文を評価できるようになるはず。(これについては、前に記事で書いたことがあるが)

となると、作文教育は、どうなるかというと、作文の中の文章を書く面と思考をする面とが分離されて、文章よりもむしろ思考の方が重視されるようになってくる。

すると、作文指導も、書く指導よりも、むしろ構想図の指導の方が中心になってくると思う。

と、随分先のことまで考えてみた。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

OCRの機能が向上しているので、たぶん将来の作文教育は、今とはかなり違うものになってくるはずです。

大事なのは、文章を書くことではなく、その前の段階の考えることになると思います。

しかし、書く勉強ではなく、考える勉強というのは、まだほとんど取り組まれていません。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51) 作文教育(134)

北極を探検したアムンゼンは、子供の頃どんなに寒い日も窓を開けて寝ていたそうです。

それは、将来自分が北極を探検する時に必要な体の強さを作るためでした。

ここにあるのは、何かに対する憧れです。

もしこれが他の誰かに言われて冬の寒い日も窓開けて寝るように言われたら、喜んでそれをするどころか、寒さで体を壊してしまったかもしれません。

自分から進んでやることと、人に言われてやることでは結果に大きな違いがあるのです。

これが人間と機械の違うところです。

機械は、心という内面がないので、外から与えられた指示の通りに動きます。

人間は、自分の心が納得したものであれば進んで取り組みますが、心が納得していないものは形だけの取り組みに終わってしまうのです。

このことを、読書や勉強にあてはめて考えることができます。

読書について言えば、自分の尊敬するお父さんやお母さんが読んでいるとか、自分と仲のよい友達が呼んでいるとかいう本は、子供なりに自分から関心をもって読もうとします。

よい本だからという理由で人にすすめられた本を読むのではありません。

自分が憧れの対象として感じているものを読みたいと思うのです。

子供によい本をすすめるコツはここにあります。

まずお父さんやお母さんが本を好きで、子供にその本の魅力を語って聞かせることができるようになっていることです。

子供を読書に誘導するのではなく、子供が自分から進んで読みたくなるまで待っているということが大事です。

読ませるのではなく、自分から読みたくなるようにさせるというのが、子供によい本をすすめる最も理想的な方法なのです。

このことに関連して、最近思っているのは、子供は自分と仲のよい友達が読んでいる本は、自然に読みたくなるようだということです。

よく、「○○さんが紹介していた本を、自分も借りてきて読んでみた」という声を子供から聞くことがあります。

子供どうしの読書紹介の機会を作ることも、読書をすすめるよい方法になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読書好きな子に共通しているのは、お父さんやお母さんがやはり読書好きで、日常的に読んだ本の話などをもとにした対話があることです。

その話を聞いて、子供たちは、自分もそんな本を読んでみたいと思うようになるのです。

お母さんの好きな本は物語文になる傾向があり、お父さんの読む本はその反対に説明文の本になる傾向があるようです。

児童向けの説明文の本は種類が少ないので、お父さんが子供の読書に少しでも関わることが大事だと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

子供は、甘いものが好きです。

甘いお菓子や甘い食べ物は、大人が止めなければいつまでも浸っていることがあります。

この甘いものに似ているのが、漫画や、テレビや、ゲームや、インターネットです。

先日、「子供がyoutubeばかり見ていて困る」という相談を受けました。

これに似た話で、「スマホを禁止する」とか、「ゲーム機を買わない」などという話もよく聞きます。

しかし、これらは、禁止して解決するものではありません。

禁止されてやめたものは、禁止する人がいなければ、またやるようになります。

大事なのは、禁止という外枠を作ることではなく、子供が律することのできる内面の芯を作ることです。

その内面の芯はどこからできるかというと、憧れからです。

尊敬するお父さん、お母さんがいて、子供がそういうお父さんやお母さんのような人間になりたいと思えば、親の言うことは自然に聞くようになります。

そうして、子供は、自分で自分をコントールする力を身につけていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供には、憧れの対象が必要です。

そこで、我慢したり向上したりすることを学ぶのです。

その憧れの対象の最初はお父さんやお母さんです。

だから、まずお父さんやお母さんが、尊敬されるお父さんやお母さんになることが大事なのです。

子供に尊敬されるお父さんやお母さんになるためには、どうしたらいいのでしょうか。

まず、お母さんがお父さんを尊敬していることです。

そして、お父さんもお母さんを尊敬していることです。

間違っても、子供の前で、いない相手の悪口などを言ってはいけないのです(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebook(29)

先日書いた「言葉の森の新しい教育」は、これからの教育のあり方という、どちらかというと空中の話を書きました。

今回の「森林プロジェクトの新しい教育」は、今の社会の状況と結びついた、どちらかというと地上の話です。

まず、これからの世の中は、どう進んでいくかということです。

既に多くの人が述べているように、アメリカもEUも中国もロシアも日本も、経済がまともに回っているところはどこにもないように見えます。

リーマンショック以降の世界的な金融緩和にもかかわらず、どの国も経済は上向いていないばかりか、印刷されたマネーが膨らみつづけているばかりです。

この過剰なマネーが今後どうなるかというと、恐慌やハイパーインフレに進む前に、国家レベルの通貨切り下げ(デノミ)が行われ、それが各国に連鎖的に広がるのではないかと思います。

その通貨切り下げに伴い、資産課税の強化、社会保障の削減なども同時に行われるでしょう。

大きく見ると、これからは、今持っているストック的なものはあてにならなくなります。それは、資産、地位、学歴、所属、資格などです。

過去の蓄積は、あってもないぐらいに思っておくといいのです。

あてになるのは、フロー的なもの、つまり何かを動かせる力、人に役立つことができる力、人に喜ばれる力、人に求められる力だと思います。

そして、この経済の混乱の中で、真に価値あるものが見直されてきます。

その真に価値あるものとは、新しいものを創造することであり、その創造する力を育てることです。

このように考えて、言葉の森が、森林プロジェクトの企画として考えているものが、一つは、創造力のある子供を育てることであり、もう一つは多くの人が創造的な文化を作り出すことなのです。

さて、教育の仕事は、誰でもが行える仕事です。

教員資格があるから優れた教育ができるということではありません。大事なのは、資格や知識ではなく動機と向上心と継続です。

インターネットの時代には、知識の多くは公開され共有されています。

その結果、世の中の仕事も、多くが共有されるようになっています。

シェアリングエコノミーが成り立つのは、プロとアマの差がなくなってきているためで、その差を埋めているものがオープンな評価です。

シェアリングという考え方は、これからさまざまな分野に広がっていきます。

教育の分野であれば、それはシェアリング教育になります。起業の分野であれば、それはシェアリング起業になります。

これからは、多くの分野で、プロもアマも問わず互いの交流の中でよりよい方向やよりよい方法を参加者が共有できるようになります。

森林プロジェクトで行っている作文講師資格講座は、このシェアリング教育の一つとして考えてもらうといいと思います。

昔、作文指導というものは、教育のプロでなければよい指導は行えないという考えがありました。

その名残りの一つが、今でも読書感想文の優秀作品に指導した先生の名前が併記される習慣だと思います。

優れた教師が、優れた子供を指導して、初めて優れた作品ができあがるという考えがあったのです。

ところが、言葉の森が読書感想文の書き方を提唱してから(だと思いますが(笑))、読書感想文指導は、やり方さえわかれば誰でもができるものになってきました。

また、作文が苦手な子に作文を書かせるというのも、これはまだあまり普及していませんが、やり方さえわかれば誰でもできるものになっています。

コンクールに入選する作文や、受験に合格する作文も、これは更にまだ普及していませんが、やり方さえわかれば誰でもできるものになってきています。

この、プロでなければよい指導できないと思われていた作文指導を、誰でもできる形にノウハウ化したのが作文講師資格講座です。

ただし、作文指導はやはりほかの勉強の指導に比べると格段に難しいところがあります。

だから、文章としてノウハウ化されたもの以外に、リアルな相談や研修も必要になります。

そのリアルなやりとりを支えるものが、インターネットを利用した講師どうしの交流です。

そして、言葉の森が今考えているのは、森林プロジェクトの作文講師資格講座を作文指導だけにとどめるのではなく、広く創造教育の一環として行っていくということです。

言葉の森では、現在、従来の作文指導と並行して、自主学習クラスや思考発表クラブや合宿教室などの企画を行っています。

これらの新しい教育を普及させるとともに、新たな創造教育の開発を、オープンソースとシェアリングエコノミーで行っていきたいと思っているのです。

例えば、思考発表クラブで今行われている、読書紹介や、構想図発表や、経験交流などと同じように、講師が自分の得意分野を生かして新しい講座や新しい交流の場を作り出していくことです。

私が個人的にやってみたいと思っているのは、小学生の英文物語暗唱講座、言葉の森の漢字集を利用した漢字マスター講座、20×20までの九九講座、人工知能のプログラミング講座(自分の勉強も兼ねて(笑))、手乗り文鳥の飼育訓練講座(かなり趣味的ですが)、自然の新しい遊び開発講座などです。

こういう多様な教育や文化を、多くの講師が個性的に創造し、その多様な教育機会の中で子供たちの個性や創造性を育てていくというのが、今後の創造教育の方向性として考えていることです。

ところで、現在の社会の問題の一つに経済の行き詰まりがあり、その原因は新しい産業の不在、つまり新しい消費と生産の不在と考えられています。

しかし、それとともに、もう一つの大きな問題が、長寿化の進展による年金制度をはじめとする社会保障制度の破綻だと思います。

経済の行き詰まりに関しては、今後、創造教育という新しい分野で新しい需要と供給を生み出すことに多くの人が参加するという見通しが考えられます。

江戸時代の後半は、長い平和が続き、社会が安定し、経済成長は停滞していましたが、その中で多様な新しい文化が生まれました。

それと同じことが、これからの日本で起こってくるのです。

したがって、これからの新しい産業の一つとして考えられるのが、創造教育文化産業というようなものになるのではないかと思います。

しかし、この経済の展望とは別に、長寿社会の到来に対してはまた別の解決策が必要です。

60歳や65歳で定年になった人が、その後100歳まで長生きするような社会になれば、個人の生活設計は大きく変わってきます。

国による社会保障は、もちろん期待することはできなくなります。

そこで考えられることは、一つは80歳や90歳になるまで続けられる仕事を持つことです。

その可能性のある仕事の一つが教育です。

これからの創造教育の分野では、一人の子供を多くの大人が見守り、これまで以上にていねいでたくましい子育てをしていく必要があるからです。

つまり、すべての子供に、最高の教育を受けさせることが、これからの社会の合意事項になり、その教育に多くの人が携わるようになるのです。

このときに、年長者の教え手は、若い教え手とは違う分野で活躍できるようになります。

この年長者による教育ということを考えると、私は、インディアンの古老が子供たちに語る人生論という場面を思い浮かべます。

川で魚をつかまえたり、山でヒグマと戦ったりするのは(ということはないか)、その教え手が古老ではなく、もっと若い人の役割になるでしょう。

鉢巻を締めさせて朝から晩までがんがん勉強させるというのも、古老の役割ではなく、どちらかと言えば若い人の役割です。

しかし、これから、点数化されない文化の教育の価値が見直されるようになると、年長者の教育における役割は次第に増えてくると考えられます。

さて、とは言っても、老人がいつまでも働き続けるというわけにはいきません。

国の社会保障が期待できない中で、子供に頼るという考えもありますが、子供の多い人もいれば子供のいない人もいます。

そこで、私が考えているのが、植林システムという名前にした(笑)個別対応研修システムです。

これは、森林プロジェクトで講師を長年やっているベテランの人が、新しく講師になる人の個別の相談相手になるという仕組みです。

この長い経験を持つ人と、その人を相談相手にできる新しい人との関係を、経営的な親子関係と見なします。

この具体的な仕組みはまたいろいろ複雑になりますが、要は、講師の役割は、よい子育てをするだけでなく、よい講師育てをすることになるということです。

そして、この仕組みを支える技術の一つが、仮想通貨の利用です。

これはまた更にいろいろ新しい話になりますが、今後の国際化の広がり、そして透明性の必要を考えると、仮想通貨を経営のインフラとして利用することがこれからますます求められるようになってくると思われます。

さて、話は少し変わりますが、今は、経済の問題とは別に、政治の問題も大きくなっています。

反日政策を続ける中国と韓国、核開発を続ける北朝鮮、にもかかわらず些細な政争に明け暮れる政治と、日本を取り巻く環境はある意味で危機的な状況にあります。

しかし、これらの問題は、人間が賢い選択をするようになればすぐに解決するものです。

これに対して経済の問題は、賢い選択自体がまだ見当たらない問題です。

だからこそ、これから、日本の経済を立て直し、よりよい社会を作るために、教育の力を十分に生かしていく必要があるのだと思います。

―――――――――――――――――

関連記事

言葉の森の新しい教育

森林プロジェクトの作文講師資格講座、9月から料金改定

人生100年時代の価値ある仕事としての教育

生涯続けられる仕事は、ITの分野ではなく、教育の分野

森林プロジェクトの新しい教育

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文教育というものは、昔はプロ中のプロが行うものだと思われてきました。

今でも、そういう面はあります。

その証拠に、家庭で子供に作文を教えるのは、数回であれば誰でもできますが、数ヶ月又は数年教えるというのはかなり難しいと思います。特に、小学校高学年からの作文指導は、家庭ではなかなかできません。

その作文指導のノウハウを教えるのが、言葉の森の作文講師資格講座で、教え方の研修や交流をするのが森林プロジェクトです。

これはある意味でシェアリング教育とも考えられるものですが、シェアリングというのは単なる出発点に過ぎません。

大事なことは、シェアリングの中身を創造教育に結びつけていくことだと思っています。

森林プロジェクトの作文講師資格講座は、今はまだ作文指導の講師資格ですが、今後は今言葉の森が行っている自主学習クラス、思考発表クラブ、暗唱検定委員、作文検定委員、その他の新しいオンライン講座の資格も持てるようにする予定です。

というのは、教育には、単なる客観的なノウハウ以上に、理念や姿勢のようなものも必要だと思うからです。

例えば、手っ取り早く何かを身につけさせようとして、賞と罰でたっぷり教えれば確かにその何かは身につくかもしれませんが、それはどちらかと言えば、人間ではなく牛や馬の訓練に近いものになると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51) 森林プロジェクト(50) 未来の教育(31)

授業中、先生の話を聞いているうちに寝てしまう人がいます。

また、難しい本を読んでいるうちに寝てしまう人もいます。

昔、高校生の感想文授業で、「方法序説」の一つの章を読ませていたら、みんなそのまま寝てしまったことがありました。

デカルトは難しいわけではないのですが、関心がない内容なので退屈だったのでしょう。

しかし、友達とおしゃべりをしている途中に、寝てしまう人はあまりいません。

また、自分が何かを発表しているときに寝てしまう人もいません。

寝てしまうかそうでないかは、脳が活性化しているかどうかによるのです。

受け身で聞いているときや見ているときは、脳があまり働かなるときがあります。

しかし、自分から主体的に参加しているときに、眠くなるようなことはありません。

頭をよくするためには、この脳が活性化するような機会をできるだけ持つようにすることです。

ところが、子供たちの勉強の場面は、多くの場合、何十人かでまとまって一つの授業を聞いているか、あるいは家庭でひとりで黙々と自習をしているかというのがほとんどです。

こういう学校での集団授業も、家庭でのひとり学習も、脳の活性化という点ではあまり理想的な勉強環境ではありません。

ただし、受験直前で勉強に燃えているときは、ひとり学習のときの脳の活性化は、普段の勉強とは比較になりません。

だから、受験の時期の1ヶ月は、それ以前の時期の何ヶ月分にも相当するのです。人によっては、何年か分にも相当することがあると思います。

しかし、一般の勉強では、集団授業もひとり学習も、あまり脳が活性化する勉強にはなりません。

これらの勉強の仕方とは反対に、少人数のグループ学習をするときは、自分が参加する度合いが高まるので、自然に脳が活性化します。

最もわかりやすい例が、数人でひとつのテーマについてディスカッションをしているときです。

ディカッションではなく、ただのお喋りの場合もそうです。お喋りをしながらあくびをするような場面はまずありません。

人間がグループで交流をするとき、最も話がはずみやすいのが5人から6人の集団だと言われています。

だから、子供たち勉強も、集団授業やひとり学習以外に、5人から6人の同じレベルの子供たちの交流という形で行う機会がときどきあるといいのです。

そういう環境を可能にするのが、インターネットを使ったライブのオンライングループ学習です。

言葉の森では今、自主学習クラスや思考力ラブというオンライン学習機会を作っています。

このオンラインの学習は、少し工夫すれば、同じ学年または同じレベルの子供たちが活発に交流する場にすることができます。

作文の勉強をはじめとして、これから子供たちが取り組む学習を、この頭脳が活性化するような仕組みを生かして取り組んでいきたいと思ってます。

先日の小4~6の思考発表クラブでは、夏休み中でみんなに余裕があったせいもあると思いますが、授業が終わっているのにまだ子供たちが 名残惜しそうにおしゃべりをしていました。

「それじゃあ、みんなまた来週ね」と何度か言っても、また次々に話が新しい始まるという感じでした。

こういう全員参加型の勉強を、これから多くの人が取り組んでいく時代が来るのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

私事になりますが、昨日は、本当はどうでもいいと思うような仕事をしていたので、ミスばかり。

用紙を入れ間違えたり、宛先を貼り間違えたり。

我ながら気合いが入っていないことがよくわかりました(笑)。

しかし、この反対に、気合が入っているときの仕事は、一発で正確にできます。

勉強もたぶん同じ。

集中力の有無は、精神論では片付けられません。

自然に集中してしまう環境作りが大事です。

その環境の一つが、友達の存在と、自分が参加する機会があることだと思います。

少人数学級とか、複数担任制とかいう言葉がありますが、本当は生徒が5、6人で勉強し合うような場があればいいのです。

しかし、それでは、継続的な運営はコスト的に成り立ちません。

ここを工夫するのが、将来の教育におけるシェアリングエコノミー(共有経済)になると思います。

ところで、もちろんシェアリングエコノミーは終着点ではありません。

終着点となる目標は、創造教育で、その土台として共有型の教育があるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 発表学習クラス(0) 教室の話題(26)