小学校の低中学年は学力の土台を作る時期にあたります。この時期に、テストに出るような知識をつけてもあまり意味がありません。英語、数学、国語などの知識の差は、高学年になって本格的な勉強が始まるとすぐに逆転してしまいます。

なぜかというと、低学年の時期に長い時間かけてやっとつけるような知識も、高学年になるともっと短時間で能率よく身につけることができるようになるからです。ですから、小学校の低中学年で大事なことは、勉強の成果を出すことではなく、勉強の習慣をつけること、日本語力(国語力)を育てること、楽しく生きること、などになるでしょう。

このうち日本語力を育てるためには、三つのことが必要になります。一つは読書、もう一つは対話、そして最後の一つは、同じ文章を繰り返して読む練習です。同じ文章を繰り返し読むためには、自分の好きな本を何度も読むことが大切ですが、言葉の森ではこれを読書以外に音読や暗唱の自習として取り組むようにしています。この毎日の音読や暗唱の勉強は、勉強の習慣を作ることにも役立ちます。

音読は最近、学校などでもよく行われるようになっていますが、子供があまり意欲的に取り組まないという問題があります。言葉の森の音読や暗唱の仕方はオリジナルなもので、どの子も楽しく取り組めるように工夫しています。

すべての教科の土台となる日本語力をつけることと勉強の習慣をつけることを、作文を通して実現していくのが、言葉の森の勉強の特徴です。

言葉の森の勉強は、小学校時代の勉強にとどまらず、中学、高校での勉強に続いています。言葉の森の作文の勉強は大学入試の小論文に役立つことももちろんですが、大学に入ってからも、レポートを書くときなどに役立ちます。

言葉の森の生徒の中には、小学1年生から言葉の森で作文の勉強を始めて、中学高校と楽しく勉強を続け、一流大学に合格したという生徒がたくさんいます。なぜかというと、国語の力、つまり思考力がしっかりついているので、英語や数学など、ほかの教科の勉強もすぐに力がつくからです。

小学校の低学年の時期は、自習の習慣を作るための最適な時期です。この時期に作文の勉強を始めて自習の習慣をつけておくと、それがすべての勉強力の確実な土台になっていきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

高速聴読のページで、速聴の音声をダウンロードできるようにしました。

ダウンロードしたmp3ファイルをipodなどに取り込めば、パソコンを開かずに勉強をすることができます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

山のたより1月号で、12月の読解問題の解答が表示されていませんでした。

本日(1月19日)から表示できるようにしました。郵送分については、1.4週から表示されます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

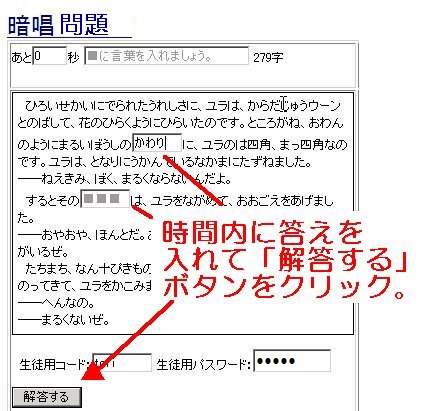

10分間暗唱の自習がより簡単にできるようにしました。

毎日の暗唱が難しいという場合は、次の流れを参考に自習に取り組んでください。

また、10分間暗唱に毎日取り組んでいる方も、時間の余裕があれば、長文の全文速聴に取り組んでみてください。

1、言葉の森の表紙から「検索の坂」に行きます。

2、「検索の坂」で生徒コードなどを入れ、「岩」にいきます。

3、課題集から、「波」にいきます。

4、「高速聴読の波」で10分間暗唱の速聴をし、そのあと「暗唱チェック」をします。

5、暗唱チェックのページで、生徒コードなどを入れます。

6、暗唱チェックは何度でもできます。

7、再び、言葉の森の表紙から「高速聴読の波」にいきます。

8、課題集の全文速聴や読解マラソンの全文速聴を行います。

全文速聴した回数は、読解マラソンのページで記録できます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

昨年あたりから郵便やメール便の日数がかかるようになり、現在は日程どおりにポストに投函しても指定の日に届かないという状況がときどき生じています。

そこで、昨年から、海外の生徒を対象に行うようになったウェブ添削を、国内の生徒も行えるようにします。

この場合、自宅で作文をスキャナで読み込み、作文の丘からアップロードするという形になります。

ここでアップロードされた手書き原稿は、山のたよりのページでごらんいただけます。

山のたよりの郵送は、現在の日程どおりですので、郵送されるものの日数は変わりませんが、ウェブでは確実に添削結果が見られるようになります。

くわしい送信方法は、おって言葉の森新聞に載せる予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

「父母の広場」に、生徒の保護者の方から暗唱の自習に対する質問がありました。

1月から新たに始めるようにした暗唱の自習は、かなりとまどわれた方も多かったと思います。

暗唱をするという勉強の仕方は、親も子も通常やったことがないからです。(しかし、おじいちゃんおばあちゃんの世代の方はやったことがあると思います)

ここに書かれた質問は、多くの人に共通すると思いますので、質問と回答を整理して紹介します。

質問:中学生で、学校の勉強に追われるので、10分間の暗唱という自習を新たに取り組ませることは難しい。

回答:中学生以上の生徒は、できない人が多いと思います。子供自身がそういう勉強に慣れていないからです。

ですから、あまり無理をせずに、これまでどおり長文を読むということで続けていってください。

その場合は、これまでと同じように穴埋め問題を出していきます。

ただし、将来の展望として、暗唱を発展させる形での作文読解指導を考えていますので、今後は、そういう具体例を紹介して、生徒自身が意欲を持てるようにしていきたいと思っています。

質問:本当に、長文の最初の300字の暗唱がそれほどに効果があるのでしょうか。

回答:効果は絶対にあります。これは実際にやってみて確信を持って言えます。

しかし、初めて暗唱の自習を取り組むときには心理的な摩擦がきわめて多いこともわかります。

もし、ドリルをこなすような自習であったり、音読をするだけの自習であったりすれば、お母さんもお子さんもあまり負担を感じずに取り組めると思います。しかし、それでは実力がつかない、又は、実力がつくのが遅いということがわかってきたので、敢えてこの負担の大きい暗唱という自習を開始したのです。

質問:古文などの素読はわかりますが、特に良質かどうか不明な長文の冒頭300字の暗唱は意味があるのでしょうか。

回答:暗唱する長文の質は、比較的良質です。今後、更に良質のものをそろえていきたいと思います。

しかし、言葉の森の自習は、有名な文章を覚えることを目的とした勉強ではなく、暗唱の仕方を身につけることを目的とした勉強です。ですから、この自習で冒頭300字の暗唱のコツをつかんだ子は、今後自分の好きな文章を同じように暗唱していけます。これがいちばん大事なことになると思います。

質問:学校で毎日教科書を5回音読する宿題がある上に、暗唱の自習をさせるのは難しい。

回答:暗唱の自習が、学校の教科書音読5回の勉強と重なると、子供さんにとっては負担が大きくなります。その場合、言葉の森の自習は朝のうちにやって、学校の宿題は夕方にやるというように、一日のうちで時間の感覚を空けておくといいと思います。我が家でも(森川林)、学校の音読の宿題があったときはそういうやり方をしていました。

質問:暗唱の仕方が、実感として今ひとつつかめません。

回答:実際の暗唱の仕方については、ビデオをごらんいただくとわかりやすいと思います。

https://www.mori7.com/mori/mori/20081230.php

また、言葉の森の通学教室の生徒が、低学年の子から高学年の子まで、先生の前ですらすら暗唱している様子もビデオに撮りました。しかし、後ろ姿の撮影でもプライバシーの問題があるので公開はしていません。もし、お子さんに、「こんなふうにできるんだよ」と説明したいからそのビデオを見たいという方がいらっしゃいましたらご連絡ください(生徒限定)。

質問:低学年なので、暗唱は、音読よりも難しいように思ってなかなかできません。

回答:低学年であればあるほど、暗唱の自習はすぐにできるようになります。そして、暗唱10分の方が、これまで音読よりも面白いと思うはずです。ぜひ、やってみてください。

そして、できれば、お母さんも一緒にやってください。暗唱の自習が面白いことと、暗唱が頭にいいことが実感としてわかってきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

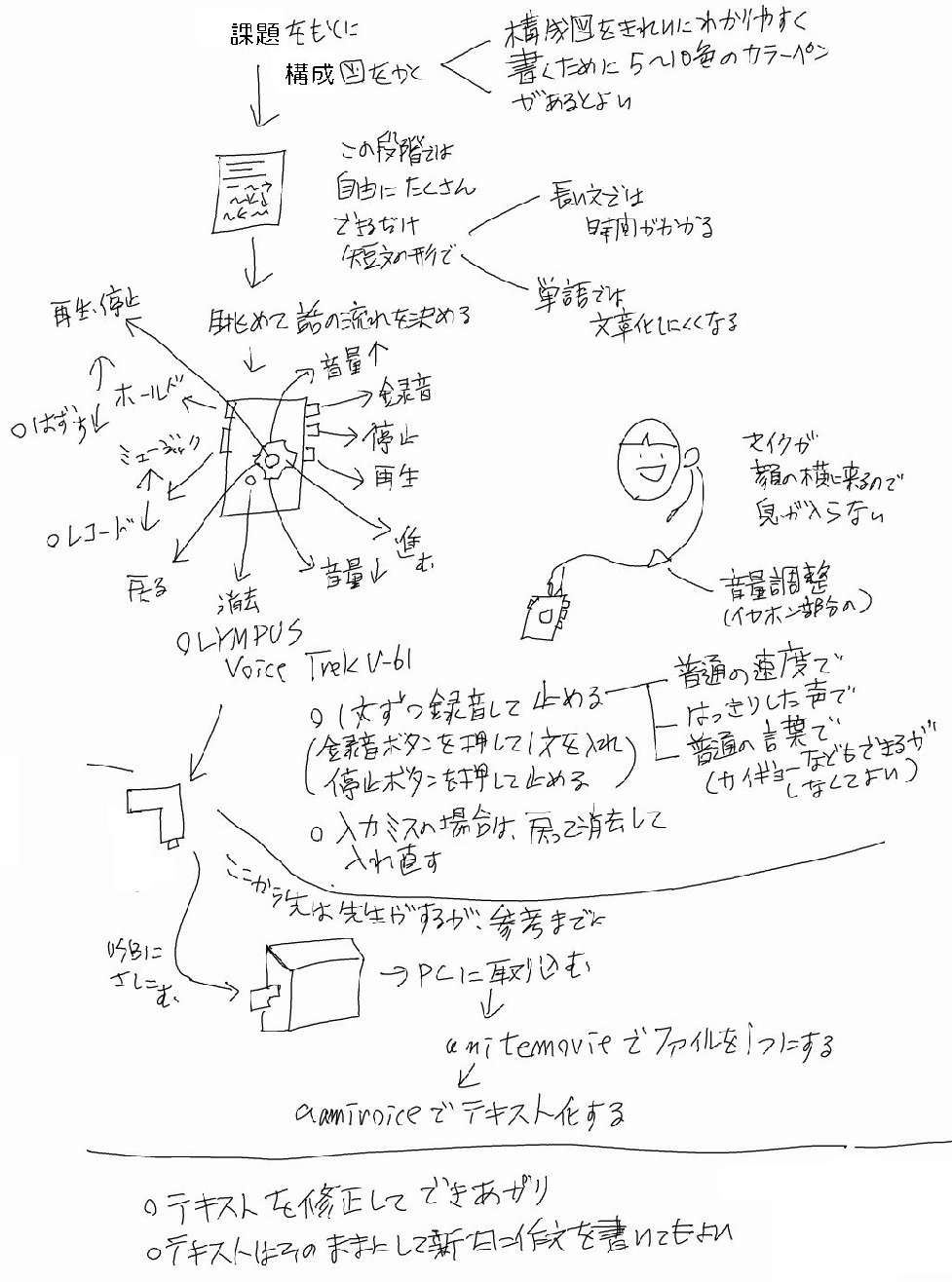

1月から、通学教室の中学生以上を対象に、マインドマップ風構成図と音声入力の指導をします。

音声入力の仕方は、下記の図をごらんください。

【図の説明】

1、課題をもとに構成図を書きます。

構成図をきれいにわかりやすく書くために、5−10色のカラーペンを用意するといいと思います。

構成図の段階では、自由にできるだけたくさん書きます。構成図には、できるだけ短文で書きます。長い文で書くとそれに時間がかかります。単語が多いとあとで文章化がしにくくなります。

構成図を書く時間は10分程度です。

2、構成図を書き終えたら、その図を眺めて全体の話の流れを決めます。

3、ICレコーダー(オリンパスVoice Trek V-61、ヘッドセットHST402-BK)を使って、原稿を音声で入力します。

1文ずつ録音しては停止します。(録音ボタンを押して1文を入れ、停止ボタンを押して止める)

入力ミスをした場合は、戻って消去してから同じ文を入れます。

頭の中で1文を全部考えてから入れます。途中で詰まったら、その1文は消去して新たに入れ直します。

読み方は、普通の速度で、はっきりした声で、普通の語彙で、読みます。

(カイギョーと入れると改行しますが、これは手作業のときにまとめてやればいいので、普通に読んでいきます)

音声を入力する時間は10分程度です。

4、ICレコーダーをはずして、音声ファイルをパソコンに取り込みます(ここは先生のする作業)

5、1文ずつの音声ファイルを1つの音声ファイルにまとめます(フリーソフトUniteMovie)(ここも先生のする作業)

6、音声をでテキスト化します(AmiVoce Es-2008)(ここも先生のする作業)

7、テキストを修正して完成させます。

最初から手入力で書く場合は、テキストはそのままにして、構成図をもとに新たに書いてください。

【図】

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。