小学生の作文は、学年ごとに重点が異なります。

学年による違いを理解しないまま作文を教えると、上達しないばかりか、作文を書くことが苦手になることがあります。

また、そのときはよいように見えても、あとになるとそのよいことがかえってマイナスになることもあります。

例えば、小学3、4年生でよい書き方だと言われていたものが、小学5、6年生の受験作文ではかえってよくない書き方になることもあるのです。

作文を教える先生は、その学年による違いを理解して指導することが大切です。

■小学1、2年生は、暗唱と親子の対話のある作文で、その後の学力のもとになる日本語力を育てる

小学校低学年の時期は、上手な作文を書かせるのではなく、親子の対話を楽しみながら文章を書くことを自然な習慣にする時期です。

そのことによって、その後の学力の最も重要な土台になる日本語力を育てるのです。

小学1、2年生に上手な作文を書かせるようとすると、大人の考えた表現を教えることが多くなります。

子供は、そのときは素直に従いますが、達成感がないので本当の自信はつきません。

また、学年が上がると、そういう外からの押しつけにかえって反発するようになり、作文を書かなくなることがあります。

低学年のころは表記ミスが多いのが普通ですが、正しい表記に直すことを重点にすると、書いた作文を直すことが勉強の中心になってしまいます。

作文は楽しく勉強することが大事ですから、この時期は、よい文章を読ませることと、書いた作文のいいところをいつも褒めるようにしていくことが大切です。

■小学3、4年生は、作文検定で定期的に自分の作文力を把握し、目標を持って作文を書く

小学校中学年の時期は、ただ書くだけでなく、表現の工夫をしながら書くことによって作文力を上達させる時期です。

自分の経験したことをただそのとおりに書くだけでなく、書く前の準備として、似た例を探したり表現の工夫を考えたりすることが大切です。

特に、小学3年生からは、感想文を書く力もある程度ついてくるので、文章を読み取って内容を理解し、そこから自分の似た例や感想を書く方法を身につけていく必要があります。

一方、感想文でない事実中心の作文の場合は、小学3、4年生が最も作文力が伸びる時期にあたります。

表現の項目などで、作文を書く目標をはっきりさせて書くことで力がついていきます。

■小学5、6年生は、受験作文に対応した作文力に切り換え、読解検定で国語力を伸ばす

小学5、6年生の時期は、受験を視野に入れた作文を書く時期で、出来事を中心とした文章から主題を中心にした文章に切り替える時期です。

そのためには、抽象的な語彙を使う力をつけることが大切で、国語力、読解力を伸ばしながら作文力も伸ばしていく必要があります。

国語力、読解力を伸ばす方法は、説明や意見の書かれている難しい文章を読み取る練習をすることに尽きます。

そういう文章を読み、自分なりに短い感想を書くことによって、説明文、意見文を書く語彙力がついてきます。

また、それまで題材中心に書いていた作文を、主題中心に切り替えるためには、構成を意識して書くことが大切です。

この構成を意識して書く練習が、その後の中学生、高校生の作文の書き方にもつながっていきます。

■暗唱検定、読解検定、作文検定を活用し、長期的な見通しを持って日本語力を育てる

学年による発達段階の違いを理解して作文を教えてくれる先生が身近にいない場合は、どうしたらいいでしょうか。

言葉の森では、そのような人のために、小学1年生から高校3年生まで定期的に受けることのできる読解検定、作文検定を公開しています。

読解検定、作文検定を定期的に受けることによって、自分の読解力、作文力を把握しながら正しい方向で勉強を進めていくことができます。

また、暗唱検定は、幼児から社会人まで随時受けることができます。

暗唱検定のもとになる暗唱文集は、ウェブから自由にプリントアウトできます。

暗唱検定は、一つの級を合格するために約3か月かかりますから、長期間の家庭学習をひとりでは続けにくいという人は、毎週の暗唱を発表をする場としてオンラインの発表学習クラスを利用することができます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学生の作文力の発達について、ここに書いたほど(簡潔ですが)系統的に書かれたものはないと思います。

作文教育を専門にしているという人でも、自分の教えているある狭い範囲の学年や、狭い範囲のレベルの生徒を対象にした指導しかしていないからです。

1、2年前、小学校の感想文指導の方法が話題になったことがあります。

その方法というのは、実は言葉の森が昔開発していたものでした。

それまでは、学校に、感想文の指導法というのはなかったのです。

また、昔、作文の通信講座の宣伝文句を見て、なかなかいいことを書いているなあと思ったあと、これまで自分が書いていたことと同じだと気がつきました(笑)。

よいものが真似されるのは、別にかまいません。

しかし、本質を抜きにした表面的なことだけの真似では困るので、それで森林プロジェクトを立ち上げたのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

国語の成績はいいのに、作文がなぜかものたりない、これでは、受験の作文に対応できないのではないか、と思われているお母さんは多いと思います。

これは、実はきわめてよくあることです。

国語の成績がよいのは、読む力があるからです。

本などもよく読んでいるので、読むための語彙はしっかり身につけているのです。

しかし、読むための語彙と書くための語彙は違います。

難しい文章はそれなりに読めても、自分がそのような難しい文章をそれなりに書けるかというと、そういうことはありません。

書く力の土台は読む力ですから、読む力をつけていれば自然に書く力はついてきます。

しかし、それはすぐにつくわけではありません。

自然につくのを待っていては、小6の受験には間に合わないという子の方がずっと多いのです。

これは、能力の問題ではなく、精神年齢の発達の問題なので、受験に間に合わせるためには工夫が必要です。

受験作文にも対応できる書く力をつけるための方法は、四つあります。

第一は、問題集読書です。

入試問題の問題文を読書がわりに読み、そこに書かれている語彙や表現に慣れておくことです。

第二は、長文の音読です。

言葉の森の課題フォルダの長文は説明文が中心です。

受験作文で要求される文章も説明文、意見文です。

小学生は、それまで事実文中心の文章を読み、事実文中心の作文を書いていたことが多いので、説明文、意見文のための語彙にはなじみがありません。

それを、音読の繰り返しによって、自分でも使えるようにしていくのです。

第三は、作文の準備のときに、子供がお母さんに似た話を取材することがあったら、似た話という題材部分の話とともに、その作文の感想となる主題部分の話もしてあげるのです。

子供は特に、主題の部分で使う語彙をあまり持っていません。

だから、小学校低学年は、「とてもたのしかったです」「まったやってみたいです」「こんどはがんばりたいです」などの、どこでも使えるような語彙で結びをまとめてしまうことが多いのです。

高学年の場合は、一般化の主題という大きい感想になりますが、それも、「人源にとってとても大切だということがわかった」などという、やはりどこでも通用するような結びにしてしまうことが多いのです。

子供は、まだ難しい感想を書く力はありませんが、読む力はあります。

だから、お母さんが言った感想の部分の言葉は十分に理解できます。

それを参考にして書くことによって、次第に自分の主題部分の語彙力を身につけていくのです。

受験作文コースの段階に入ったら、この親子の対話は、お父さんとお母さんの協力で更に強化していく必要がありますが、それはまたその時点で説明します。

第四は、これは最近できるようになったことですが、寺オン作文クラスで、ほかの小学6年生の作文の準備を聞くことです。

寺オン作文クラスは、よく書ける生徒が多いので、ほかの人が準備してきた似た例や感想を聞くと、そのときの発想が自分の今後の勉強の参考になります。

そして、自分も同じようによりよい作文を書く準備をしようという気持ちになるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

私は昔、自分が小学6年生のころに書いた作文を読みましたが、すごく幼稚なことを書いていました。

それなりに自分で考えている片鱗はあるのですが、語彙が伴っていないのです。

これは、今の小学6年生の子供たちも、ほぼ同じだと思います。

ただ、みんな、課題に合わせて背伸びをして書いているので、次第にその背伸びが実力になっていくのです。

小学6年生は、優れた感想を書く力はまだありませんが、読む力は十分にあります。

だから、自分の感想がものたりないことはわかっていて、できればもっと格好いいことを書きたいと思っています。

だから、そこで、お母さんに相談するといいのです。「この作文の感想、どう書いたらいいかなあ」と。

そのときに、お母さんは、「そんなの、自分で考えなさい」と言うのではなく、「こういうことも書けるし、こういうことも書けるし」といくつかの案を示してあげるといいのです。

すると、子供は、読む力はありますから、その中で自分にいちばんしっくり来るものを採用して、自分の感想を書きます。

すると、それがその子の語彙力になっていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

昔は、「生き字引」とか「歩く辞書」とかいう言葉は、人を褒める言葉でした。

しかし、今は、「辞書のような人間にはなるな」と、全く逆のことが言われます。

これからは、従来の勉強のように記憶した知識を再現するような勉強は必要なくなってきます。

スマホを使ってインターネットで調べればすぐにわかることを、テストのために一夜漬けで記憶するということの空しさを、多くの中高生は感じています。

知識を詰め込むようなことは、今後ますます必要なくなってくるのです。

しかし、ここで考えなければならないことがあります。

例えば、交通機関が発達したから、もう歩く必要もなくなると言って、足を退化させてしまったとしたら、それは足の退化だけにとどまるのではなく、人間の全体的な生きる力もそこで退化していくはずです。

記憶力も同様です。

知識を記憶する必要がなくなってきたからと言って、記憶力を使わなくなっていくと、それは記憶力の退化にとどまらず、人間の総合的な学力もまた退化していくのです。

典型的な似た例が、論文を自分で書かずに、コピペで済ませてしまう学生です。

手軽にコピーできる時代になったから、自分で考えて書く力はもう必要なくなったのだとは言えません。

たとえ下手でも、自分で書く力をつけておくことが、その人の学力になるのであり、それを成長させることが人間の向上になるからです。

岡潔さんが、「一葉舟」という本の中で、次のように書いていました。

====

いまの教育で一番欠けているものとして、目につきますものは、むしろ意志教育です。

意志の教育が欠けるということは、意志を使わさない、ということです。たとえば、以前は習ったものは覚えようというのが原則でした。このごろは記憶しなくてもよいということになっている。ところが記憶しようと思いますと、非常に意志的努力がいるのです。あの意志的努力は重ねていますとある時期──だいたい中学二、三年になれば、精神統一力になるのです。精神統一というのは意志力の現われなのです。

記憶には、二種類ありまして、小学校へはいる一年前から小学校一、二年ごろは非常にある意味で記憶がよい。このころの記憶力は、無努力の記憶です。だから意志的努力はしないのです。その後また小学校五、六年ごろから、第二の記憶力が伸びてきます。この記憶は意志的努力を欠いては覚えられないのです。

クリエーションの働きは、前頭葉で精神統一下において行なわれるので、心を散らしたままするんじゃありません。だから意志教育が欠けておれば、それができんわけです。」

(『一葉舟 (角川ソフィア文庫)』(岡 潔 著)より)

====

言葉の森で行っている暗唱も、小学一、二年生の子は、どんなに難しい文章でもすぐに暗唱できるようになります。

だから、この時期は、暗唱の勉強を家庭学習の中に組み入れていくのに最適な時期です。

暗唱の習慣がつくと、語彙力が増え、読む力もつき、将来の書く力も育ちます。

そして、何よりも覚えることが苦にならなくなり、それどころか逆に覚えることが楽しくなってくるのです。

しかし、小学校三、四年生から暗唱を始めると、暗唱を難しく感じる子が多くなります。

それは、覚える力が減退したからではなく、理屈で理解する力が増してきたために、覚えることも理解を媒介にして覚えようとするからです。

その方法のひとつが、語呂合わせです。

語呂合わせは、もちろん元素記号を覚えるような少量の記憶を確実に定着させることにはきわめて有効です。

しかし、長い文章を丸ごと暗唱するには、繰り返し音読して暗唱力を付ける方法しかないのです。

この暗唱力をつけることは、ただの暗唱力にとどまらず、意志力を育て、それが精神統一力と創造力に結びつくことは、岡潔さんの言うとおりだと思います。

今はまだ、教育に携わる人の多くが、この暗唱力の大切さに気づいていません。

入試も含めて、暗唱を評価するような仕組みは、ほとんどどこにもありません。

せいぜい、学校で百人一首大会をするぐらいです。

その百人一首も、カルタ競技のようなわけのわからない方向に進みがちです。

だから、言葉の森が、日本語で書かれた内容的にも表現的にも優れた文章を選んで暗唱文集を作り、暗唱検定を行うようにしたのです。

いつかまた、齋藤孝さんあたりが真似をして、暗唱の本を書くようになると思いますが、大事なことは表面的な暗唱の形ではなく、人間の内面における暗唱の教育的な意味なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

スマホで何でも調べられる時代には、もう覚えることは必要なくなっていきます。

しかし、それは覚える力が必要なくなるということではありません。

覚えることと、覚える力は、別のものです。

覚えることは、生活の分野の話です。それは必要なくなっていいのです。

覚える力は、教育の分野の話です。それは、子供を成長させるためにますます必要になってくるのです。

暗唱は、やったことのある人は、それがとてもいいことだとわかっています。

しかし、やったことのない人は、いくら説明されてもそれがそれほどいいことだとは思いません。

ちょうど、かけ算の九九を、日本人ならほとんどの人がいいことだと思っていても、アメリカ人はいくら説明されてもそれがそれほどいいことだとは思えないのと同じです。

だから、大事なことは、小学1年生の子にまず暗唱をさせてみることです(幼長から小2でもいいです)。

しかし、役に立つものを暗唱させようと思わないことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

4月の読書読解作文キャンプ(横浜)の詳細をお知らせします

参加者には、当日までに、「キャンプのしおり」と「読解検定試験の問題文」をお送りします。

4月の読書読解作文キャンプ(横浜)のしおり

| Online作文教室言葉の森 電話 0120-22-3987 |  |

▽3月の読書作文キャンプのどんぐり広場の様子。

●横浜で1泊2日の子供たちだけの読書作文キャンプです

横浜の港南台教室が新しく移転したことに伴い、その教室で宿泊する形の読書作文キャンプです。

近くには、瀬上の池という田んぼや、小菅ケ谷北公園バーベキュー広場や、金沢自然動物園などがあります。また、港南台地区センターという図書館と、お風呂の王様という入浴施設があります。雨天の場合は、港南台温水プールが利用できます。

それらの施設を利用しながら、午前中と夕方は読書と作文と読解検定の勉強をします。

宿泊は、教室でシュラフとテントを用意して行います。保護者の参加はなく、子供たちだけのキャンプです。

●目的

(1)自然の中での自主的な遊びを体験する。

(2)友達と一緒にたっぷり読書の体験をする。

(3)作文を書いてプレゼン発表の体験をする。

(4)子供たち、特に上級生と下級生の交流を図る。

●日程

4月20日(土)

14:00 港南台教室に集合(JR根岸線港南台駅から徒歩4分)

14:30 港南台北公園どんぐり広場のログハウスへ(徒歩)

15:30 おふろの王様へ(徒歩)

17:00 読書、作文

18:30 食事

19:30 夜の街探検(港南台バーズ)

21:00 就寝

4月21日(日)

6:30 起床、港南台西公園へ

7:00 朝食(ココス)

8:00 教室で片付け

9:00 読書、作文発表会(Zoom)

10:00 読解検定試験(Zoom)

10:45 検定試験の解説

11:00 小菅ケ谷北公園バーベキュー広場(車10分)

11:30 昼食

13:30 教室へ

14:00 港南台教室で解散

●場所

▼港南台教室

近代ホームと早稲田ゼミナールの間にはさまれて、少し奥まって建っています。

見つからないときは、お電話をしてください。電話0120-22-3987

|

▼地図

JR京浜東北線(根岸線)港南台駅下車徒歩4分(港南台駅の改札口は一箇所です)。

言葉の森は、googleマップに載っています。(234-0054横浜市港南区港南台4-21-15)

|

★当日の緊急連絡先

・0120-22-3987(言葉の森)

・080-6523-5004(中根)

・080-2027-3953(中根)

●対象

対象は、言葉の森の生徒、及び、ご兄弟、友人で、小2~小6の生徒です。

●定員

定員は10名(先着順)。

募集できる人数が少ないので、原則として先着順ですが、学年・性別による調整をさせていただくことがあります。

参加できなかった方は、今後行う別のキャンプの機会にご参加ください。

●参加費

参加費は、

言葉の森の生徒は1人16,200円です。

言葉の森生徒以外の方は1人18,360円です。

言葉の森の生徒は、参加費をキャンプ実施後の翌月の受講料から引き落としさせていただきます。

言葉の森の生徒以外の方は、参加費を前日までに下記の口座にお振込みください。

三井住友銀行 港南台支店 普通 6599615 株式会社言葉の森

その際、お振込名に、お名前とともに、フォーム送信後に表示されるカタカナのコードを入れておいてください。

●キャンセル規定

キャンセル規程は次のようにさせていただきます。

入金~出発日の3日前まで…キャンセル料なし

2日前まで…参加費の50%

前日~当日(無連絡も含む)…参加費の100%

●お申し込みはホームページから

読書作文キャンプの参加を希望される方は、言葉の森ホームページのフォームよりお申し込みください。

●部屋割り

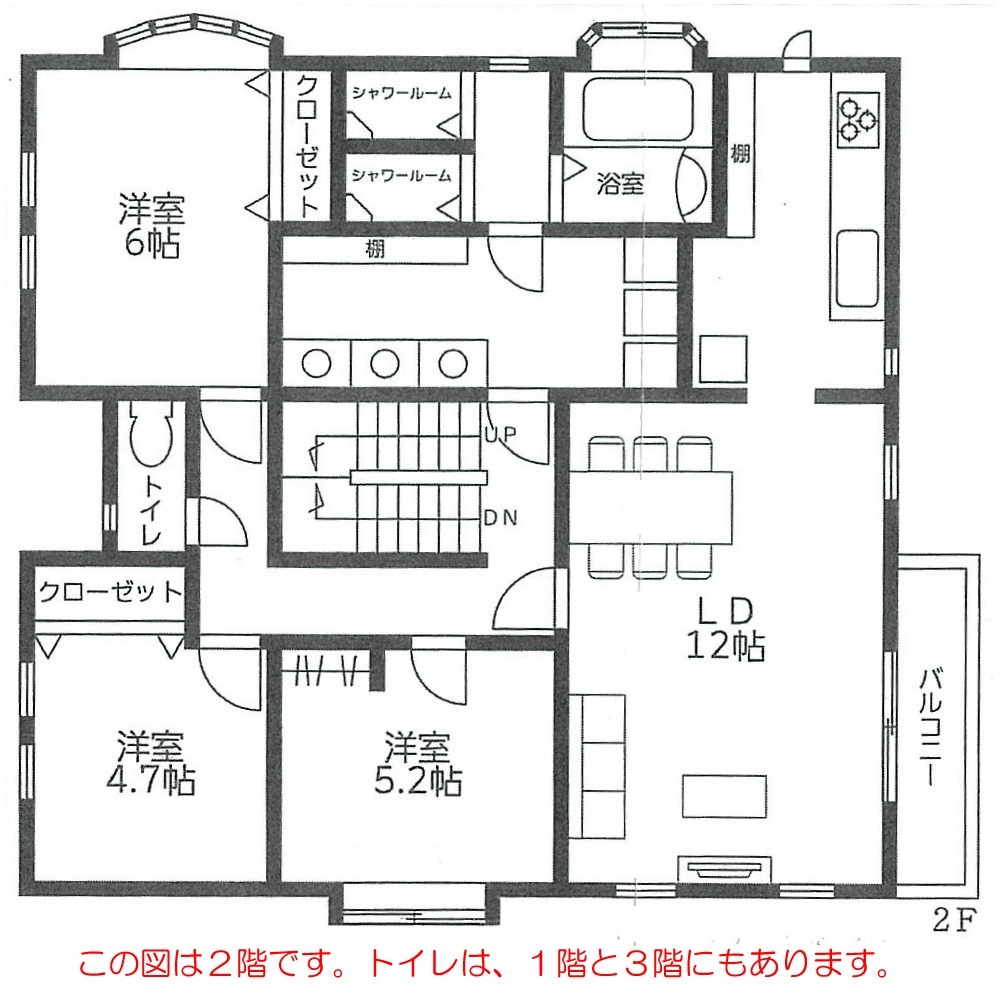

建物は3階建てです。宿泊は2階を使います。

★部屋割り、車割りの内訳は、合宿所でお知らせします。

●持ち物

●持ち物

▼各自で用意してくるもの

みんなにおすすめの本3冊(読書の時間に回読をしますので表紙と背表紙に名前を書いておいてください)

川遊びで虫などがいる場合がありますので、長袖長ズボンもご用意ください。

お風呂セット(石けん・シャンプー・タオル・バスタオルなど自分で使うもの)

水(1日目用の水500ml程度をペットボトルで持ってきてください。水筒は使いません。)

保険証(コピーでいいです)

筆記用具(鉛筆・シャーペン、消しゴム)

着替え(1日分。できるだけ名前を書いておいてください)

下着(1日分)

寝間着

濡れたものを入れるビニール袋

マリンシューズ(川で遊ぶときに使う濡れてもよい滑りにくい靴。ビーチサンダルは不可)

遊ぶときや自炊のときに使う軍手

小さいリュック(出かけるときに両手が空くように。中身はお弁当や水着や雨具など少量)

雨具(上下セパレートタイプのカッパ)

帽子

歯ブラシ

ポケットティッシュ

靴は履き慣れたもの

その他必要な薬などがあれば

▼希望により個人で用意してよいもの

カメラ

読みかけの本など(回読用の本とは別に自分の読みたい本)

漫画とゲーム機は合宿中は出しません(ただし自宅との行き帰りの電車の中は自由)

ケータイやスマホなどは連絡用に持ってきてかまいません。

お金は多少持ってきてもかまいませんが、お金を使う必要はありません。

川で生き物をつかまえることもできますが、帰りには逃がします。

●遊びに行く場所の紹介

▼小菅ケ谷北公園バーベキュー広場

▼港南台お風呂の王様

▼舞岡公園

▼港南台北公園どんぐりハウス

●スケジュール詳細

●スケジュール詳細

| | | |

| 時間 | 生徒用 | 管理者用 |

| 1週間前 | | 保険の契約。キャンプのしおり、読解検定の問題文を郵送。 |

| 前日まで | | 救急用品。シュラフ、マット、テントの数確認。バーベキューセットの予約。キッズプラン1000円/人小学生以下限定。レンタカーの予約(ハイエース9人乗り、禁煙車)。名札とサインペン。作文用紙。パソコンのZoom接続。Zoom会議室のパスワード設定。1日めの夕食材料の準備。カレーライス20人分の場合。ルウ(バーモント甘口)400g、一味唐辛子、ジャガイモ5個、ニンジン2本、タマネギ5個、ひき肉700グラム、福神漬2袋、フライもの10個(チキンカツなど。エピカにアレルギー多いのでチキンカツ中心に。チキンカツは大いので1/2にカット。買うのは当日の方がよい)、サラダ10袋、ドレッシング2本、のむヨーグルト4本、オレンジジュース2本、コメ3kg(1人150gとして計算)。その他、使い捨てカレー皿、スプーン、フォーク、はし、カップ、サラダ皿)。生徒の名簿作成、各自に渡せるようにする。カレーの材料は、当日の朝切って鍋に入れておく。ご飯はタイマー1800にセットして炊いておく(米は1人150gで計算して3kgだが10合で間に合う)。ポットにお湯をわかしておく。言葉の森Tシャツ用意。おふろの王様からのバスの時刻確認。教室に机椅子。 |

| ■4月20日(土) | | |

| 1300 | | 管理者集合。管理者は言葉の森のTシャツ。当日の打ち合わせなど(調査票の確認)。携帯電話の番号確認。 |

| | Zoom放映の設定。 |

| | 早く来た子は本を読んで待っている。 |

| 港南台教室に集合 | シールに名前を書かせ服に貼らせる。2階の大部屋に荷物をまとめて置く。教室の見学と説明。簡単な自己紹介(名前、学年、ニックネーム、持ってきた本など) |

| 1430 | 北公園ログハウス(徒歩) | 徒歩でどんぐり広場のログハウスへ(雨天の場合も)。荷物は表にまとめて置けるようにブルーシートも。お風呂の支度、着替え、鍵など小物を入れる袋なども。帰りはバスに乗る可能性あり。 |

| 1530 | おふろの王様へ(徒歩) | おふろの王様(045-830-2603)徒歩で。靴箱のカギは自分で保管。切符はまとめて買って人数を確認してもらう。グループのリーダーに腕時計を渡して、45分後に出てくるようにする。早めに出てきてもよい。 |

| 1630 | 教室へ(徒歩、雨天の場合はバス) | 教室へ戻る。雨天の場合はバスで。 |

| 1700 | 読書 | 自分の持参した本3冊と教室の本3冊で読書(付箋のかわりに、厚紙のしおりを使う。25分で5分休憩を3回。1回めの休憩のときに、持ってきた本の紹介をさせる。) |

| | 洗濯物は洗濯。 |

| | 夕食の支度 |

| 1730 | 作文 | 作文の書き方を説明して作文実習。早く終わった子は絵を書いている。更に早く終わった子は絵には色も濡るようにする。たとえとダジャレを入れる練習にして、高学年の子は自分のグループの低学年の子のたとえとダジャレを考えてあげる。 |

| 1830 | 夕食 | 教室のリビングでバイキング方式、大教室で食事。 |

| 1930 | 夜の町探検 | 夜の街散歩で、バーズの館内1周(9時閉館)。3階のセリア百円ショップでグループごとにお金を渡しておもちゃを買う(1人200円で計算)。ついでにトイレを済ませる。 |

| 2030 | | 教室に戻り、各自の部屋に戻って寝る準備。洗濯物は各自の部屋又はバルコニーに干しておく。トランプ、ボードゲームあり。子供は2階。大人は1階。 |

| 2100 | | 就寝。 |

| ■4月21日(日) | | |

| 630 | 起床 | 起床。名札シールを新たに書かせる。支度をして港南台西公園に行き自由な遊び。 |

| | 教室の玄関に、宅配便と迎えに来る父母用に張り紙をしておく。 |

| 港南台西公園 | |

| 700 | ココスで朝食 | ココスで食事(バイキング形式。7時オープン)。トイレを済ませる。 |

| 730 | | 港南台西公園経由で少し遊んで教室に戻る。西公園にもトイレあり。 |

| 800 | 教室で帰りの支度 | 教室で帰りの支度をする。部屋を片付け掃除。 |

| 900 | 読書、作文発表会(Zoom) | 2階の教室を使ってZoomで発表会。上級生が司会。並行して、Zoomで日曜の作文クラス。 |

| 1000 | 読解検定試験(Zoom) | Zoom会議室で読解検定を受ける。早めに終わった人は読書。 |

| 1045 | 試験の解説 | 各自の採点結果から、間違えた箇所を解説。 |

| 1100 | バーベキュー広場へ(車) | 遊ぶものを持っていく。ブルーシートも。小菅ケ谷北公園バーベキュー広場(045-891-1151)食材は予約してある。雨天の場合はタープの下でBBQ。 |

| 1130 | 昼食 | 昼食後は広場内で自由な遊び。 |

| | 記念撮影。 |

| 1330 | 教室へ | 車で教室へ(045-830-1177だが登録されていないと思うので、カーナビは「ハラペコ」で。045-833-0115)。 |

| 1400 | 港南台教室で解散 | 保護者が迎えに。 |

| 1430 | | 管理者解散。 |

●3月のキャンプの様子

▽読書。 みんなそれぞれ個性のある本を持ってきて、集中して読んでいました。

▽出発。 最初は曇り空でしたが、途中から晴れてきました。出発時には、もう飛び入り参加の先生もいました。

▽バーベキュー。 広場で用意してくれた食材で、お肉がいっぱい入っていました。

▽バーベキュー広場。 食べたり、遊んだり、また食べたり、を繰り返しました。みんなすごい食欲でした。

▽瀬上の池。 全員、網を持って勇んで出かけたものの、小さなオタマジャクシが数匹いるだけでした。

▽朝食。 バイキング形式で、それぞれが自分の好きなものをお皿に入れてきました。ワッフルを何度も焼いては食べている子がいました。

▽作文。 45分の予定をかなりオーバーしましたが、全員が新学年の百倍、たとえとダジャレを入れる課題を書き上げました。

▽どんぐりハウス。 ハシゴを登ったり、ぐるぐる滑り台を降りたり、地下室に入ったり、みんなでフルに遊びました。お昼は、自分たちで選んできたお弁当やパン。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

4月の読書読解作文キャンプを、横浜港南台の教室で、4月20~21日の1泊2日で行います。

午前中と夕方は、読書・読解検定・作文の勉強で、日中はバーベキュー広場、夜は部屋の中で遊びます(遊びの方が重点です)。

対象は小2~小6で、どなたでも参加できます。

参加のお申込みは、言葉の森のホームページのフォームからお願いします。

4月と5月の企画には、このほか、「読解検定4月」「ゴールデンウィーク那須家族キャンプ」「作文検定5月」などがあります。

子供たちは、集まるとすぐに遊び出します。

前回のキャンプは、自由時間が比較的多かったので、みんな思い思いのことをして楽しんでいました。

1日目は9時には寝る予定でしたが、お風呂が混んでいてずれこんだことなどもあり、みんな11時ごろまで起きていました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

言葉の森の保護者懇談会で、小学校中学年と高学年の生徒の保護者からそれぞれ質問と相談がありました。

共通しているのは、学習塾に行くようにしたが、塾でも作文の講座があるのでどうしたらいいか、ということでした。

塾によっては、その作文のコースが必修のところもあるようです。

他の教室の悪口は言いたくありませんが、学習塾でやっている作文の授業で実力がつくとは思いません。

ただ文章を書かせて赤ペンで添削するだけでしょうから、そういう指導はある程度の文章力のある人であれば誰でもできます。

しかし、その添削で作文が上達するかというと、そういうことはまずありません。

上手に書ける子は、そのまま上手に書くだけですし、上手に書けない子は、いつまでも上手には書けないのです。

効果があるとしたら、毎回書く練習をするので書くことに慣れるということと、誤字のチェックがあるので間違った字を書かなくなるということです。

それだけでもいいと思うかもしれませんが、そういう作文指導をずっと受けていると、受験生は我慢してついてきますが、小学3、4年生の生徒では、作文が嫌いになり、途中からかえって苦手になっていくことが多いのです。

受験で作文を使うことを本気で考えている人は、そのような学習塾の作文指導では満足できないと思います。

言葉の森でも、毎年秋ごろになってから、受験する生徒が、それまで塾で作文を習っていたが不安なので言葉の森で習いたいとやってくるのです。

その場合、受験直前の短期間の指導では、実力をつけることは難しいので、既に持っている実力の範囲で合格できる作文を書くような技術的な指導しかできません。

しかし、その技術的な指導に関してであっても、言葉の森よりもよい指導のできる学習塾や予備校はないと思います。

作文に限らず、読解力についても、記述力についても同様です。

だから、学習塾ではこれまで誰も説明していなかったような、読解問題の解き方と、記述問題の書き方と、作文問題の書き方を解説した「

小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」(かんき出版)を出したのです。

言葉の森で勉強をすれば、誰でも必ず上達します。

上手な子は更に上手に書けるようになり、下手な子も普通以上に上手に書けるようになります。

しかし、それには少しだけ条件が必要です。

作文に書く題材を家族などに取材して準備してくることです。

きわめて簡単なことですが、その予習がなかなかできない子も多いのです。

家庭で本をあまり読まないし、音読もしないし、事前の準備もあまりしてこないという生徒が、教室に来てから1時間一生懸命書く、というだけでは実力の向上にはやはり長い時間がかかります。

作文は、算数数学や英語と違って、その実力の背景に、その子の日常生活の日本語力があるので、勉強してすぐに上達するということはないのです。

しかし、言葉の森で、毎日2、3分の音読をして、似た例を両親に取材をして準備をしてきた子は、時間の早い遅いはあっても例外なく作文力が上達しています。

今から本気で実力をつける作文を考えるのであれば、学習塾の間に合わせの作文コースでお茶を濁すのではなく、作文は作文として本格的に勉強していくことをおすすめします。

それはなぜかと言うと、学習塾の作文の勉強は受験が終わればそれで終わりですが、言葉の森の作文指導は、中学受験で終わるわけでなく、中学生になっても高校生であっても続けることができるからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

塾の先生と言っても、作文指導に関してはみんなアマチュアのようなものです。

直すところのある子に対する指導はできますが、直すところがない上手な子の指導はできません。

その反対に、直すところだらけでどこから手をつけていいかわからない子の指導もできません。

同じ作文指導という看板であっても、中身は全然違うのです。

作文力というものは、自分で自分の作文を評価することはできないという性質を持っています。

だから、そのほかの勉強と比べて、独学ではできない勉強なのです。

そこで、言葉の森でまだ習っていない人にも参考にもなるように、作文検定試験をオープンで行うことにしました。

対象は、小1から高3までですが、小3ぐらいから始めるといいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 寺子屋オンライン(101)

私が、自分の子供がまだ小学生だったら、絶対にやらせたいと思っているのが発表学習クラスの勉強です。

勉強というよりも、発表ですから、その勉強をしているのは子供自身で、そこに親の協力や対話があるという形の勉強です。

何度も同じことを書くようですが、私のうちの子2人がやった習い事は言葉の森だけで、その言葉の森で小1から高3まで毎週作文を書いたことが、今ではとてもよかったことだと思っています。

ただし、私は、子供には苦しい思いをさせない方針だったので、祝日などで授業が休みになった場合は、休みに徹して、ふりかえの授業などはさせませんでした。

自分が子供だったら、そういう方がうれしいと思うと思っていたからです。

だから、我が家は皆勤賞のようなものとは無縁でしたから、今でも、何かに皆勤賞を取ったというような子の話を聞くと、ひそかに尊敬します。

そういう、何かに一つ筋を通す生き方というのはとても大事です。

ただ、我が家は、皆勤賞で筋を通すという発想がもとからなく、たぶんほかのところで筋を通すような生活をしていたのだと思います。例えば、朝起きたら挨拶をするとか、靴はそろえて脱いでおくとか、悪い言葉は使わないとか、読書は毎日するとか、そういう程度のことですが。

さて、最初に書いた発表学習クラスというものですが、この勉強のコンセプト(概念)は、まだ少しわかりにくいところがあると思います。

発表学習とは、子供たちが、1週間の中で自分なりに興味を持ったものを研究し、それを5、6人の少人数のクラスの中で発表するという勉強です。

子供が興味を持つ分野は、主に自然科学の世界であることが多いので、理科の実験や観察や研究をする子が多いのですが、社会の出来事に関心を持ったり、国語や算数数学の自分なりの問題を作ったりする子もいます。

また、もっと気軽に、どこかに出かけてこんな経験をしたという発表をする子もいます。例えば、どこかの山に登ったとか、魚を釣りに行ったとか、おばあちゃんの家に遊びに行ったとか、そういう発表です。

発表には、写真や絵や文章が動画を使えるので、見ごたえのあるものが多く、どの子も、ほかの生徒の発表を見るのが楽しみで参加している面があります。

だから、欠席するときは、そのときの授業を録画するという家庭もかなりあります。それぐらい面白い発表が多いのです。

私も、ときどき発表学習クラスの授業を見学しますが、驚くほどレベルが高く、かつ個性的で面白い発表が多いので、こういう発表を少人数クラスのわずか数人の子が見ているだけではもったいないと思うことがよくあります。

発表学習クラスの運営の原則は、全員が毎週発表し、その発表に対して全員が質問や感想を言うことですから、人数は5、6人が最適です。

受け身で、ただ聞くだけの参加というものはありません。これが、学校や学習塾での勉強と大きく違うところです。

私が目指している発表学習の基本は次のようなものです。

第一に、子供が自分の関心に基づいて、行動したり経験したり実験したりという手足を動かすことです。

頭の中だけで考えたことや、本を読んで調べただけのことでは、新しい発見はなかなか生まれません。

本を読んで調べたことであっても、それを自分なりに現実の生活にあてはめてみるような実践的な姿勢が大事です。

第二に、経験したことを、学問の世界に結びつけ発展させることです。

どこかに出かけたとか、新しい経験をしたとかいうことだけでなく、その経験を学問の面から見直してみることが大事です。

例えば、旅行に出かけたら、その旅行先の地理や人口や特産物や歴史などを調べてみるというようなことです。

遊園地に行ったら、その遊園地の年間入場者数とか沿革とかイベントの種類とかを調べてみるということもできます。

自分が楽しい経験をしたものであれば、それにまつわる調査や研究は、それなりに興味のあるものになります。

自分にとって興味のないものを、カリキュラムに沿って調べさせられるのとは違います。

カリキュラムに沿って調べたことは、学校のテストには役立ちます。

自分の経験や興味をもとに調べたことは、学校のテストには役立ちません。ディズニーランドの年間入場者数など、どこのテストにも出ないからです。

しかし、自分の関心や経験をもとに調べたことは、その子供の中に生きた知識として残ります。

そしてまた、一般のテストには出ないようなその子独自の知識だからこそ、みんなの前で発表する意義があり、その発表を聞く子も興味を持って聞くことができるのです。

発表学習クラスの基本の第三は、経験し、学問的に発展させたことを、更に創造的に発展させることです。

それは、単に調べたり実験したり観察したりして終わりにするのではなく、自分なりに工夫したことを付け加えるということです。

そこには、自分だったらこういうことをしたいとか、未来の予測としてどう変わるかということや、それをほかの分野にあてはめてみるとどうなるかということや、自分なりに考えた別の原因や理由があるかというようなことも含みます。

つまり、ただ、今わかっているや今あることで終わりにするのではなく、その先のまだないものを自分なりに創造してみることです。

これは、もちろん簡単なことではないし、それほどうまくできることでもありません。

しかし、そういう自分なりの創造の気持ちを持って取り組むという姿勢が大事なのです。

この発表学習クラスの勉強の中で、何が育つかと言えば、主なものは題名にも書いたように、思考力、創造力、表現力ですが、それ以外に、自分から進んで学問に取り組む姿勢、他の生徒とのやりとりの中で育つコミュニケーション力、研究の準備の段階で交わされる親子の対話、他の生徒の発表を見て刺激を受けることによる新しい分野に対する関心、自分の研究を図や文章や話し方によってわかりやすく説明する力など、多様なものがあります。

それらの学力や関心が育つのは、この発表学習クラスが少人数で構成され、毎回全員が発表する機会を持つ形で運営されているからです。

人間は、受け身のときは、いくら時間をかけてもあまり成長しません。

ただおとなしく聞くだけの勉強では、知識は入ってきても、すぐに出ていってしまいます。

だから、そういう知識は、苦労して何度も反復して頭に入れて、テストに間に合わせなければならないのですが、しかし、テストが終わると、またすぐに忘れてしまうのです。

これに対して、自分が主体的に参加したときに生まれた知識や経験は、忘れようとしても忘れるものにはなりません。

自分の生きた経験として残るからです。

そして、その子が将来何か新しいことを研究したり実践したりしようとしたときに思い出すのは、自分の主体的に参加した経験や知識なのです。

こういう知識や経験が、これも同じことを何度も書きますが、東大の推薦入試や京大の特色入試で求められているものと同じものです。

現在、世の中の先端で活躍している人は、誰も、今の詰め込み勉強の知識でいくら高得点を取っても、それが役に立つ社会はもう過去のものになったと思っています。

それを端的に表す言葉が、「辞書のような人間になるのではなく、辞書を使う人間になれ」です。

しかし、今の世の中は更に進歩しているので、「辞書のような人間になるのではなく、新しい分野の辞書を作る人間になれ」というところまで行っていると思います。

こういう世の中の情勢に最も遅れているのが、誰もが想像するように学校と学習塾です。

だから、子供の将来を真剣に考える親は、今の教育で求められていることに適応するだけでなく、その先にある新しい教育に着手しておく必要があります。

新しい教育とは、プログラミング教育や、英語教育ではありません。

もちろん、それらの教育も、また今すでに行われている従来の教育もいいのですが、大事なことは子供が自主的、主体的、創造的に学ぶ教育と姿勢です。

その教育を実現するプラットフォーム(基盤)が、ウェブ会議システムを利用し、少人数の創造的な学習を目的とした発表学習クラスです(寺子屋オンライン作文も同じコンセプトです)。

発表学習クラスは、現在、平日の夕方の6時と7時ごろを中心に、小学2年生から小学6年生の生徒の参加で行われています。

時間帯は、希望者があれば、平日の別の時間や土日にも増やせます。

また、学年は、中学生や高校生でも参加できますが、今はまだ中高生のクラスはありません。

小学1年生は、作文クラスの親子作文のように、将来は発表学習クラスの親子発表もできるようにする予定ですが、まだ新小1で参加している子はいません。

発表学習クラスの受講料は、週1回45分の授業で、月額2,160円です(今後、3,240円に改定する予定です)。

ただし、発表学習クラスは、言葉の森の作文の勉強をしている生徒が対象です。

将来は、発表学習クラスだけを単独で受講できる仕組みにする予定です。

なぜ発表学習クラスのような密度の濃い勉強が、上記のような低料金の受講料で行われているかというと、言葉の森では発表学習クラスをある程度採算を度外視して考えているからです。

つまり、こういう価値ある未来の勉強をより多くの子供たちが経験する必要があると思っているからです。

そのため、今後、発表学習クラスの生徒がいくら増えてもいいように、森林プロジェクトの寺オン講師が、寺子屋オンラインの作文クラスや発表学習クラスを担当できるようにしています。

今はまだ発表学習クラスに参加している生徒は30名ほどですが、今後このクラスはもっと増え、新しい勉強を世の中に提供していくようになると思います。

▽発表学習クラス無料体験フォーム

https://www.mori7.com/teraon/teraform_hg.php

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学生のころにおすすめの習い事は何かと聞かれたら、私は迷わず、寺オン作文と発表学習をすすめます。

自主学習も重要ですが、それは家庭で本人と親が工夫すればできることですから、ここでは省略します。

なぜ、寺オン作文と発表学習が大事かというと、この二つは人に教わる勉強ではなく自分が主体的に取り組む勉強で、しかもその勉強の中で友達との知的な交流があるからです。

主体的な勉強の唯一の弱点は、手を抜こうと思えばいくらでも手を抜けることです。

それぐらいなら、詰め込みの教わる勉強で、同じぐらいの時間を費やした方がいいと思う人もいるかもしれません。

しかし、長い目で見れば、詰め込みの勉強はしばらくは役に立つように見えても、あとにはほとんど何も残りません。

主体的な勉強は、手を抜いたときも含めて、必ずその子の知的な財産として残ります。

(今のところ、手を抜いてやっている子はひとりもいませんが、時間的に忙しいときには簡単な発表になることはもちろんあります。それはそれでいいのです。)

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0) 未来の教育(31)

ある大手の進学塾の国語科の責任者という方が教えている「記述力アップ講座」というものを見ましたが、方法論らしいものは何もありませんでした。

ただ、何しろたくさん書くことに尽きるという説明でした。

これは、どこの学習塾でも同じだと思います。

このことを見てもわかるように、学習塾の記述力対策というのは、あってもないようなものです。

それは、なぜかというと、入試問題の記述問題の評価の基準自体が、あってもないようなものだからです。

前にも書きましたが、ある東京都の都立中高一貫校を受検する小学6年生の生徒が、電話で相談してきたことがありました。

それは、その子の書いた記述問題の解答が、その学校で出されている模範解答とかなり違うので、どうしたらよいかという質問でした。

そこで、その子の書いた解答と、その学校で出されている模範解答とを見てみると、その子の書いた解答の方が、ずっと内容的にも表現的にもレベルの高いものだったのです。

学校で出している模範解答ですから、その学校の国語の先生が、しかも責任ある立場の人が書いたのだと思います。

それが、小学6年生の国語力のある生徒の解答よりも、一段下のレベルだったのです。

このことは、つまり記述問題には、明確な解答の基準がないということです。

解答の基準がないから、対策の方法論も生まれてこないのです。

言葉の森で記述問題の指導をするようになったのは、ある年、東大を受ける生徒が、記述対策をしてほしいと言ってきたことがきっかけでした。

東大の国語の現代文には、選択問題はほとんどありません。すべて短い記述式の問題です。

これは、国語の問題に限らず、理科も社会も同様で、○×で答えられるような問題ではなくほとんどが記述中心の問題構成になっているのです。

したがって、東大の進学を目指す中高一貫校の国語の試験問題も、記述問題が中心です。

そこで、記述対策の方法論として、「対比して書く」ということを指導したのです。

これは、「

小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」(かんき出版)にも10編ほど例を載せています。

「対比して書く」とは、どういうことかというと、記述問題の答えを、「○○は、Aである」と書くだけでなく、文中に隠れているBという対比される概念と結びつけて、「○○は、BではなくAである」と書いていくことです。

この対比には、さまざまなパターンがあります。「BではなくAである」「「確かにBもわかるが、しかしAである」「BでありながらAである」「BだったものがAになる」「Bだと思っていたものがAだった」など。

記述問題で問われるような部分は、話が屈折しているところです。

物語文で言えば、「うれしかったが、普通の顔をしていた」とか、反対に、「悲しかったが、笑顔を見せた」というような場面です。

だから、対比して考えるという方法論で書くと、記述の文章の輪郭がはっきりして、表現の焦点が絞られてくるのです。

これは、説明文の問題の場合も同様です。

しかし、これは主に大学入試に関して言える話で、中学入試の場合は、別の要素が加わります。

中学入試の場合は、抽象的な語彙を使って書く力があるかどうかが大きな差になります。

それは、小学6年生では、抽象的な語彙を自由に使えるかどうかが国語力の最も大きい差になっているからです。

では、その抽象的な語彙力の対策はどうしたらよいかというと、抽象的な語彙や考え方が書かれている難しい本を読むことです。

小学校高学年で難しい本を楽しく読めるようになるためには、小学校低中学年でやさしい面白い本をたくさん読んで読む力をつけておく必要があります。

だから、国語力の本当の対策は、国語の問題集を解くことではなく、小さいころから読書に親しんでおくことなのです。

さて、記述問題が国語の試験で取り上げられるようになったのは、○×式の入試に対する反省からです。

2020年の入試改革でも、現代文の記述試験をどうするかということが話題になっていましたが、私はこの記述問題の採用はうまくいかないと思います。

それは、記述問題ということ自体が、中途半端な位置にあるものだからです。

○×式の選択問題の対極にあるのは、記述問題ではなく、作文小論文問題です。

○か×かで答えるよりも、数百字の文章で答える方がずっと考える力を使います。

数百字というのは、600字から1200字、つまり人が普通に1時間で書けるような量の文章です。

しかし、数百字の文章を書かせる問題を出せば、採点する側が対応できません。

また、作文試験を課している学校のほとんどは、その数百字の文章を評価する基準を持っていません。

それは、記述問題の評価の基準がないのと同じです。

○×式の問題では考える力が育たない、しかし600字から1200字の作文試験では評価しきれない。

そこで、妥協の案として、中途半端な50字とか100字の記述問題が出てきたのです。

中途半端なものは、最終的にはどちらかに吸収されます。

だから、記述問題というものは、将来なくなっていきます。

その記述問題をコンピュータで採点するというのも、また間違った方向です。

50字や100字の記述問題の採点では、生徒の学力と記述の点数との誤差はかなり大きくなります。

採点基準を明確にすればするほど、コンピュータ採点の対策がしやすくなり、考える力よりもうまく答えるコツを身につけた方が有利になります。

だから、せっかくコンピュータを採点に利用するならば、機械的なアルゴリズムではなく、深層学習を使った採点にする必要があります。

その深層学習を使った評価に最も適しているのは、短い記述問題ではなく、長い作文問題なのです。

ある意味で、長い作文であればあるほど、その生徒の真の学力は正しく評価されます。

一日に長い作文を書かせるのが難しいのであれば、日を置いて複数の作文を書かせる形でもいいのです。

近い将来、この深層学習を使った作文評価ができるようになります。

すると、中途半端な記述問題というものはなくなります。

○×式の問題は、基礎学力をチェックするために残りますが、記憶力に頼るような瑣末な問題はなくなります。

だから、今の小学生は、記述問題の対策を考えるよりも、まず本を読むことと、作文を書く力をつけておくことです。

記述力よりも現実的な作文力というのは、評価の面でも、勉強の面でも言えることなのです。

ただし、言葉の森の自主学習コースでは、国語の問題集読書のあとに、50字から60字の記述練習をしています。

それは、今の時点では、まだ自分の考えを50字から100字で簡潔にしかもすばやく書く力は必要とされているからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

選択問題の対極にあるのは、作文問題です。

しかし、作文問題では時間がかかりすぎて評価しきれないので、妥協の案として中途半端な記述問題が出てきたのです。

だから、いまだに記述問題の明確な評価の基準というものはありません。

基準のないもので点数をつけられるのですから、生徒の方も大変です(笑)。

記述問題に明確な評価の基準がないのと同様に、作文問題の評価にも基準はありません。

いま、入試に作文試験を課している学校のほとんどは、評価の基準がないまま点数をつけていると思います。

教育には、誰にもわかる明確で客観的な基準が必要なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。記述力(0) 2020年度入試改革(0) 受験作文小論文(89)