日本と米国の作文教育には、違いが幾つかあります。

日本では低学年からの生活作文が充実しています。喋る言葉がほとんどそのまま書き言葉になるので、日本では作文教育の年齢が諸外国に比べてかなり早いのです。わずかに教えにくい例外は「わ」と「は」や「お」と「を」の区別ぐらいです。

それに対して米国では、子供のころからの単純な口頭説明の練習があります。文章を書くのではなく口頭で、家から持ってきたものなどをみんなの前で説明させるのです。そして、文章が書けるような年齢になると、簡単な説明文から簡単な意見文の練習に発展していきます。

アメリカの意見文の特徴は、構成がはっきりしていることです。意見や理由や反論を明確に述べる形の文章です。これがディベートという論争ゲームにつながっていきます。これは日本には見られない特徴です。

しかし、

日本にも意見文の作文があります。それが言葉の森の「一つの意見と複数の理由」という書き方です。意見とその理由を書くところまでは、米国の作文とあまり変わりませんが、そのあと、言葉の森の作文では「反対意見に対する理解」が入ります。相手の批判に対する反論ではなく、相手の批判に対して理解を示すというのが言葉の森の意見文の特徴です。

アメリカの意見文では、反対が新たな反対を呼び、それが弁証法的に発展していくという前提があります。これは自由貿易主義の自由競争が、富める国と貧しい国の双方にとって有利になるという前提と似ています。強い者が勝ち、より強くなったものが次に勝ち、更に強くなったものが更に次に勝つ、ということを繰り返すことによって、世の中は自然に発展していくという考え方です。

言葉の森の意見文の「反対意見の理解」は、弁証法という形には進みません。「総合化の主題」という方向に進みます。日本では、対立する意見に対しても和を大事にするという考えがあるからです。

言葉の森の意見文は、弁証法のように正反合という形で進むのではなく、ある意見と異なる意見を総合化してより大きな意見にまとめるという方向に進みます。

弁証法的な方法が時間的な統合であるならば、総合化は空間的な統合といってもいいでしょう。欧米の料理が時間的な順序で現れてくるのに対し、日本の料理が空間的に配置されることと似ています。

具体的な実例を述べてみましょう。

機械化が良いか悪いかということを弁証法的に対立する意見として考えるならば、双方の意見が対立しているときは、機械による合理化を進める意見と合理化に反対する意見が対立し、時には、機械打ち壊し運動というような実力行使に進むかもしれません。

日本の場合は、機械とどう共存するかという発想がまず最初に出てきます。日本の工場ロボットが「百恵ちゃん」などと名前をつけられて人間と一緒に共同作業をしているのは、たぶん日本人のこのような和の発想が生きているからだと思います。

ペットの犬を見てみると、欧米では犬の耳を切ったりしっぽを切ったり、人間の都合に合わせて動物を管理するという面が強くあります。日本では、そういう発想はあまりありません。逆に、日本の猫はしっぽの折れているものが多いのですが、その折れ具合がかわいいなどという考えもあります。

つまり、

自分の考えと合わないものを批判するのではなく、合わないものと共存するところに、日本の「反対意見に対する理解」と「総合化の主題」という意見文の特徴があるのです。日本では犯罪が極めて少ないことが知られています。(殺人事件は、日本を基準にすると、イギリス、フランス、中国は2倍、アメリカは5倍、ロシアは20倍です。強盗事件は同じく、中国が3倍、フランスが10倍、ロシアが20倍、アメリカが30倍、イギリスが40倍です)。異なる意見に対し、力で対抗するのではなく、譲り合いで対応するという日本人の発想が治安のよさにつながっているのだと思います。

日本には、「石の上にも三年」という言葉があります。嫌なことでも三年我慢していれば、総合化の展望が見えてくるというのです。これに対して、欧米では、「ローリングストーン ギャザーズ ノーモス(転石苔を生じず)」で、嫌なことがあったら、さっさと別の場所に移って新しい人生を始めようという発想です。

このどちらがいいということは一概に言えませんが、日本の文化や日本の社会に根づいているのはやはり忍耐と和の考え方なのです。

ここで、反対意見に対する理解を入れると、確かに、弁証法の発想は、世の中が激しく変化するときには有効です。例えば、信長の比叡山の焼き討ちなども、そういう激しい行動がなければ日本の国家の統合と発展は、かなり遅れたはずだからです。しかし、平和な時代の平和な社会には、弁証法ではなく総合化の発想が大事です。

これから世界は、大きく平和に向かっています。日本人の意見文の発想がますます求められていると思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

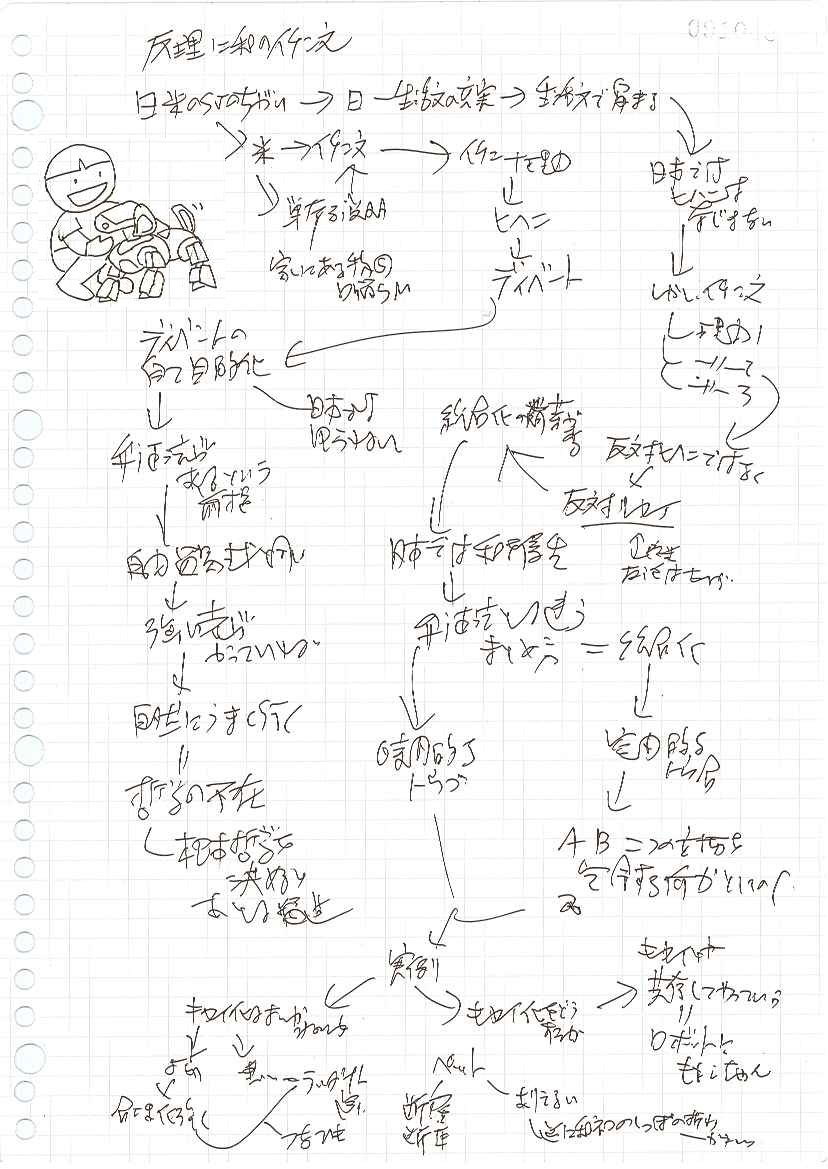

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 教育論文化論(255)

▼5回の指導で驚くほどの進歩(小3父母)

体験を入れて5回の指導を受けただけで、親が言うのも変ですが、驚く進歩です。大きく変化したのは、書こうという気力です。「作家気取り」で「ここはこうした方がいいと思わない?」……と鉛筆片手に考え考え書き上げています。最近学校から持ち帰ってきた作文は「会話文を入れる」「たとえ」「思ったこと」「擬音」全てをクリアしていて、大きな花丸でした。以前は、担任の先生から話をさせると素晴らしいのに、書かせると今一つ、とてももったいないとの評だったのですが、今回は好評でした。

●書き出す前の指導(言葉の森より)

子供は目標がわかると、やる気が出ます。その目標が、ちょっとがんばれば達成可能だと分かると、更にやる気が出てきます。

通常の作文指導は、まず書かせて、そこから評価をするというやり方が多いと思います。目標なしに書かせて、あとから評価をするという指導です。俳句や短歌の添削であればそういうやり方も可能ですが、作文の場合、書き上げたものを評価するという方法にすると、書き出すまでのハードルが高くなってしまいます。大学受験生のように試験が迫っている生徒は、それでも書き出すことができますが、試験のようなものの特にない小中学生が作文を書く練習をする際は、書き出すための事前指導が重要になってきます。この事前指導があることによって、子供自身が何を要求されているかわかるということが、勉強を進める上で大切です。

この場合、親や先生など周りの大人は、事前指導したもの以外の評価はしない、という抑制を自身に課しておくことが必要です。アドバイスをするのは、書いたあとではなく、次の作文を書き出す前にするというのが作文の勉強をスムーズに進めるコツです。

子供たちが意欲的に取り組めるように、更にわかりやすい指導をこれから心がけていきたいと思います。

▼ニュースにも興味を示すようになった(小3父母)

いつもお世話になっております。欠かさず作文は書いて、先生とのやり取りも楽しんでいる様子です。さて、最近、3年生になって、長文音読の題材がよくテレビに出てくると、「この話、「言葉の森」で読んだ話だ!」と言って、ニュースなどに興味を持つことが多くなりました。ありがとうございます。

一つ心配なことは、そろそろ塾などでやる長文読解が長くなり、いつも時間に追われて習い事をしている娘は、どうしても長文をゆっくりと作者の気持ちになって考えることができず、そのときの直感で答えているようです。親からは何かアドバイスすることがあるのでしょうか?

●読解の問題は、問題文からヒントを見つけるように読む(言葉の森より)

難しい言葉でも、一度接したことがあると身近に感じます。中学1年生の課題で「アイデンティティ」の話がありますが、高校生でもこういう言葉を知らない人はかなりいます。ふだん接する文章は、その学年に応じた易しいものが多いので、勉強として読む文章はできるだけ日常生活を超えた話題のものを読んでいくといいと思います。

さて、国語の読解で「作者の気持ちになって考えることができない」のは、時間がないからだと思います。読解の問題は、問題文中に必ずヒントがあります。そのヒントをつかむように読むことが大切です。ほとんどの子は、自分の直感で登場人物の心情を読み取ろうとします。ふだんの読書はそういう読み方でいいのですが、国語の問題は問題文中からヒントを見つけるように読んでいかないと得点は取れません。

間違えた問題を一緒に分析してみて、どこにこの答えのヒントがあるかということを納得させると力がついてきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。質問と意見(39)

日本は、豊かな雨と豊かな太陽に恵まれた国です。そして長い間、平和な時代が続きました。このような国では、場合によっては、南の島でバナナを食べて毎日昼寝をするような、停滞した平和な国になっていたかもしれません。しかし、それを競争や闘争のような方法ではなく、平和の中で文化の洗練度を深める方向で発展させていったというところに日本の文化の特徴があります。

人間が成長してから学ぶ学問や技術という材料は、どの国もそれほど変わりません。と考えれば、

日本のすぐれた文化は、材料ではなく、その材料を入れる枠組みの中にあると考えることができます。幼児期までに形成された認識の枠組みの中に、日本のすぐれた文化の秘密があります。その枠組みとは、日本語の枠組み、日本の生活の枠組み、日本の文化の枠組みなどいくつか考えられますが、

最も大きなものは、長い間の平和の中で培われた察し合いの文化という枠組みです。

察し合いの文化は、譲り合いの文化を生み出しました。交通事故で車と車がぶつかったときも、まず「すみません」と謝るのが日本人です。謝ったら不利になるなどという発想は、日本人にはありません。

察し合いの文化は、人に対してだけでなく物に対しても向けられました。針供養というのは、一年間仕事をしてくれた針に対する感謝の気持ちを表す行事です。

このような文化が、自然や社会に対する深い観察を生み出し、その自然や社会に自分を合わせるという対応の仕方を作り出していきました。これが、日本の優れた技術や文化を生み出す土台になったのです。(しかし同時に、学問の世界では、膨大な文献を消化することを優先するという傾向も生み出しました)

日本の察し合いの文化に対して、欧米など日本以外の国は、長い間の戦乱の歴史の中で、自己主張の文化を形成しました。自己主張の文化は、ディベートの文化です。相手の気持ちや物の様子を謙虚に観察しようとするよりも、相手を自分に合わせて判断することをまず考えるのが自己主張の文化です。この文化の中では、観察はどうしても大まかになります。

日本人が歪みの中に美を見出せるのは、城の石垣の石組みのように歪みを個性として生かすことを知っているからです。日本以外の国で、歪みよりも均整の美が好まれるのは、均整のとれたものは自分の考える用途に合わせて利用しやすいからです。

このように考えると、

日本人の子育てで大事なことは、相手の気持ちを考える察し合い文化を守っていくことです。これは、もてなしの文化といってもいいと思います。このもてなしの文化が、平和と豊かさ中でも進歩を続けるという日本の国の特徴を生み出したのです。

相手が喜ぶように行動する、例えば、席を立ったらイスをしまう、玄関を上がったら履物をそろえる、食事をとったらあとを片付けやすいようにしておく、立つ鳥は後を濁さない、こういうような生活を繰り返していくことが、実は、日本が世界に誇る優れた技術や文化のもとになっています。

勉強は材料です。その材料を入れる枠組みを作っているのは生活です。

普段の生活の中で、相手の気持ちを考えるように行動することが、実は教育の出発点になっているのです。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

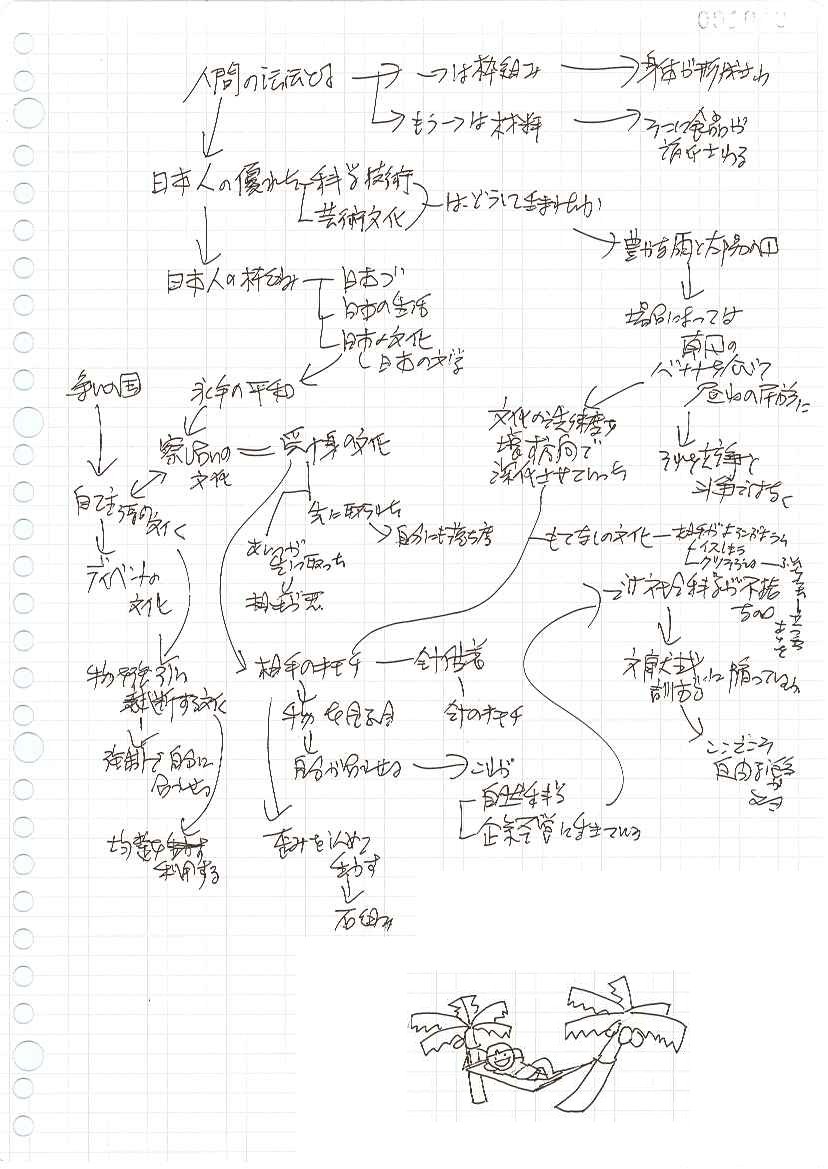

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

現在の不況は、今後さらに深化していくと思われます。しかし、この不況のあとに明るい世界が待っています。なぜかというと、不況の要因がなくなったあとに、経済の飛躍的な発展が予想されるからです。

その新しい世界は、ひとことで言えば、これまでの巨大な無駄がなくなった世界です。例えば、軍需産業の無駄がなくなるだけでも、世界中で豊かさが実感できるようになります。

今の社会では、本質的に無駄な仕事ほど、堅い仕事や割のいい仕事と見られる面があります。逆に価値ある仕事ほど、頼りない不安定な仕事に見られる面があります。

未来の職業選択の基準になるものは、今の社会で何が繁盛しているかということではなく、何が人間にとって本当に価値あるものかということになります。子供たちの人生設計も、そういう戦略で考えていく必要があるでしょう。

さて、未来の話だけでなく、今の社会に戻ると、今の不況の中でも人間生活にとって欠かすことのできないものは、子供の教育と家族の安全と健康です。

まず、安全と健康については、できるだけ自然の食品を利用するということが大きな柱になります。加工されたものや調理されたものは、また、自然のものであっても海外から輸入されたものは、O−リングテストなどで安全性を判断しながら利用することが必要になるでしょう。「別冊すてきな奥さん『O−リングテスト超健康レッスン』」(大村恵昭著・主婦と生活社)に、O−リングテストの方法がわかりやすく説明されています。

安全な食品のほかにもう一つ大事なことは、正しい情報を得ることです。今の社会の仕組みでは、利害関係の錯綜しているところほど正しい情報が流れにくくなっています。すべての情報は、利害関係によって多かれ少なかれ歪められてしまうからです。

新聞やテレビというマスメディア自体が、そのような利害関係の中で経営されていますから、正しい情報を得るためには、インターネットの情報とアマゾンなどで手に入る書籍を利用するということになると思います。例えば、医療と健康に関しての信頼できる情報は、安保徹さん(医学博士)の本などが参考になると思います。

子供の教育に関しては、将来の社会で通用する能力と、今の社会で通用する能力の両方を考えていく必要があります。それらの能力の中で、最も大事なものは、読書力と作文力だと思います。

本当は、最も大事なものは、理解力と思考力と創造力だというふうに言ってもいいのですが、その言い方ではあまりに抽象的になるので、目標とするところがかえってわかりにくくなります。そこで、具体的に評価のできる読書力と作文力ということで話を進めていきます。また、これに関連して、教科の勉強の話と、勉強以外の習い事の話もしていきます。

第一に、読書力について説明します。

読書力、すなわち読む力さえあれば、どの勉強もできるようになるというのが学力に対する基本的な考え方です。英語、数学、理科、社会などは、その教科の試験を受けるときにはもちろん独自に勉強する面が強く出てきますが、それらの学力の根底にあるのは、その教科の内容を読み取り、自分のものにする読解力です。つまり、より速くより深く理解する力があれば、あらゆる勉強は半ば以上できているといってもいいのです。

どのような勉強も、新しい、未知の、難しい内容を理解するという面を持っています。また、ほとんどの勉強は、日本語で書かれた学習内容を理解するという面を持っています。この

日本語を読み取る力が、学力の出発点であり、到達点でもあるのです。

小学校の低中学年のころは特にそうですが、中学生や高校生になっても、読む力をつけることが勉強の最重点の目標です。教科書で学ぶ内容は、学力の枝葉の部分で、学力の幹となる部分は、読書によって作られています。

なぜ、そういうことを確信をもって言えるかというと、これまで言葉の森で教えていた生徒で読書力のある子は例外なく勉強の成績もよかったからです。しかも、学年が上がるほどよくなる傾向がありました。逆に本をあまり読まない子は、ある時期までは成績がよくても、学年が上がるにつれて伸び悩む傾向がありました。

この読む力をつける勉強は、図書館を利用すればコストがほとんどかからない形で学習ができます。

第二に、教科の勉強です。

英語、数学、理科、社会などの教科の勉強というと、すぐに塾や家庭教師を考える人が多いと思いますが、教科の勉強は、中学3年生までは、親が自分の学生時代の復習を兼ねて見てあげることが可能です。

これは、実際に私が自分の例で経験しました。また、言葉の森の中学生の保護者のひとりに、どういう塾がいいのかと聞かれたとき、やはり同じやり方を教えると、その保護者はそのとおりに自分の中学校時代の勉強を思い出しながら子供に教えてあげる方法をとりました。

そのお母さんは、最初は、親が教えられるかどうか不安だったようですが、教え始めるとどんどん上手に教えられるようになり、その子はその学区のトップ校に合格しました。

家庭で親が教える方法は、中学3年生までは、塾などに通うよりもずっと能率がいいのです。

ただし、親が教えるといっても、手取り足取り教えるのではありません。親は、志望校の問題を参考に適当な参考書や問題集を決めてあげ、それを子供がやっていくだけです。子供は、答えを見てもわからないところだけを親に聞き、親が解答を見ながら子供と一緒に考えます。親が解答を見ながら考えてもわからない問題は、できなくてもいい問題と考えておきます。しかし、親も子供に教える中で学力が向上していくので、できない問題というのはほとんどなくなります。

高校入試までの勉強は親でも教えられますが、大学入試の勉強になると、親が見てあげられない面が出てきます。なぜかというと、たとえ難しい大学に合格した親でも、その合格時の点数は全体で6割以上できていたのだろうということだけが確実な出来具合だからです。しかも、その場だけの付け焼き刃的な知識も含めて6割以上ですから、実力から言えばかなりの問題が解けなかったまま大学生になっていると考えて間違いありません。

高校入試までは、基本的には満点を取ることも可能な問題です。しかし大学入試は6割から7割を取れれば合格するという難度の高い問題になっています。

大学入試の勉強は、親が教えるのではなく、本人が、志望校の過去問とその志望校に合格した人の勉強法などを参考にして独自に勉強方法を工夫していく必要があります。

また、大学入試のような6割から7割を取れればよいという勝負の世界は、勝負のノウハウを知っているプロの力を借りることが有利です。プロの家庭教師や個人塾のようなところでは、実力以外の勝負のノウハウを持っています。このノウハウがあるかないかが合否を分けるという面があります。

しかし、このプロの力を借りた勝敗は、決して本人の実力でありません。未来の社会は実力の時代になるので、ノウハウで勝ったとしても、それが将来も生かしていけるかどうかはわかりません。

第三は、習い事についてです。

ピアノ、バレエ、野球、サッカー、バスケット、英会話、水泳など、音楽やスポーツの技能的な習い事は、技術的にも情操的にも人間の生活を豊かにします。しかし、人間生活の主食は勉強で、その他はおかず又はおやつという位置づけをしっかり確認しておく必要があります。

特に子供の成長には、主食である完全栄養食品のお米をしっかり食べることが大事です。菓子パンにおかずをたくさんつけて食べるというのは、本と末を取り違えていることになるでしょう。勉強で完全栄養食品のお米にあたるものが、読書力と考えておくとわかりやすいと思います。

貝原益軒は、「学は本で芸は末である」と言いました。

これからの社会は、知識産業社会に向かって進んでいくはずですから、学力をつけること子供の成長にとっての最も重要な課題と考えておくことが大切です。

第四は、作文力です。

現在、作文の勉強は、学校ではあまり教えられていません。小学校低学年までは、日本の作文教育は世界的に見ても充実しています。しかし、小学校高学年から中学生や高校生になると、作文の指導が次第に少なくなるかほとんどなくなってきます。

しかし、学校であまり教わらないから作文力が大事だというのではありません。作文を書く力もちろん大切ですが、

作文力そのものよりももっと大事なことは、思考力や理解力を集大成するものとして作文力をつけるということです。

考える力を育てるとか理解する力を育てるとかいうことは、言葉としては簡単に言えますが、具体的にどういう勉強がそうなのかということをはっきり言える人はいません。それは、思考力や理解力というものがそれ自体では表に出てこない学力だからです。しかし、作文を書くという形を取ると、その思考力や理解力の度合いが作文の中に出てきます。

このような思考力理解力を集大成するものとして作文力を育てるという作文の位置づけは、言葉の森の作文指導の特徴です。ですから、作文を教えてくれるのであれば、どの作文指導でもよいというのではなく、考える力と読む力を育てるための作文という教え方をしている教室を選ぶ必要があります。

この作文の指導は、家庭ではなかなかできません。また、子供がドリルなどをもとに自分の力だけで作文の勉強するということもほぼできません。ですから、

作文の勉強は、言葉の森のような教室でしていく必要があります。

しかし、もし、家庭だけで子供に必要な学力をつけるとすれば、

(1)毎日読書1時間以上、(2)できれば毎週1回600−1200字の作文を1本、(3)英語の勉強は教科書を暗唱できるぐらいまで反復して読み、(4)数学の勉強は市販の問題集をもとにその問題集が百パーセントできるようになるまで反復する、という形で取り組んでいくとよいと思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

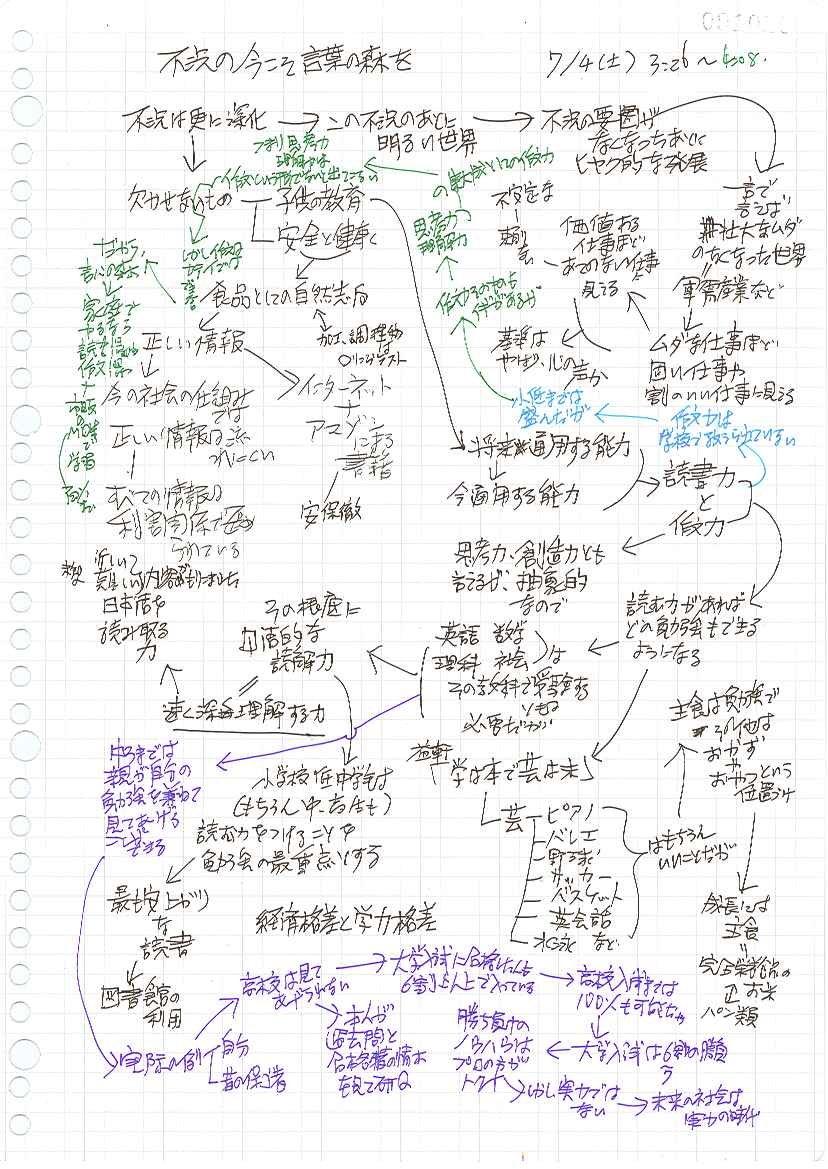

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

「生物と無生物のあいだ」(福岡伸一著・講談社現代新書)の中で、著者は、生命の本質は、単なる自己複製ではなく、代謝による動的な平衡ではないかと述べています。

自己複製だけであればウイルスも行っています。ここから連想されるのは、スパムメールです。スパムメールも、ウイルスと同じように、自己をコピーして増殖し、しかもより広がりやすいように進化をします。しかし、そこには何か価値ある中身を維持しようとする生命の積極的な意志は感じられません。

さらに、スパム的な書き込みというのも最近増えています。しかし、ウイルスに対する最も効果的な対策が免疫を作ることであるように、スパムに対しても、たくましい免疫力を作ることが最良の対策であるように思います。

さて、ネズミの実験で、餌に標識となる物質を組み込んだものを三日間与え、その結果を見たところ、ほとんどの標識が体内のあらゆる部位に見つかったということです。つまり、

三日間でほぼすべての餌がアミノ酸となり体内に蓄積され、その分だけ古いタンパク質が分解されて対外に排出されたということです。

人間の細胞も、毛髪や爪などの固い細胞も含めて、常に内部では物質が入れ替わって動的な平衡を保っています。

ここから私は、人間の認識についても、同じことが言えるのではないかと思いました。

「三日書を読まざれば、すなわち面目憎むべく、語言味なし」という言葉があります。この意味は、三日本を読まないと、顔つきに品がなくなり、言うことに味わいなくなる、ということです。

人間は、身体だけでなく、ものの考え方も、動的な平衡を保っています。

日々の学習や読書によって、生き方や考え方という「細胞」も常に新しく入れ替わっているのです。

塙保己一は、18歳のときに始めた般若心経の暗唱を晩年になっても続けていました。本多静六も、晩年に新たにドイツ語の勉強を始めました。本多静六の勉強法は、何度も反復して暗唱できるようにするというものでしたから、たぶんドイツ語もそのように勉強していたのでしょう。

食事が健康な身体を維持することに役立つように、読書や暗唱というものも、健康な知性を維持するために必要なのです。

ところで、動的な平衡を維持するためには、そのもとになる枠組みが必要です。

生命のもう一つの特徴として、タンパク質の枠組みを作る際の不可逆的な進行というものがあります。

身体は、ジグソーパズルのピースのように様々な形のピースが組み合わさって作られます。

ある重要なピースが欠けていても、その穴をカバーするようなほかの組み合わせ方ができて全体が正しく形成されるという柔軟性が生物の身体にあります。

しかし、ピースがないこと自体は問題ないのですが、なまじ不完全なピースが組み合わされると、それがあとで身体上の障害になってきます。しかも、いったんできた組み合わせは不可逆的なので、あとから修正することはできません。

このことを人間の認識の形成に当てはめてみると、

幼児期にバランスのよい文化の環境の中で育つことが人間の精神の成長にとって重要なのではないかということがわかります。

それは、ひとことで言えば、伝統的な人間関係、伝統的な子育てということです。

日本で昔から行われていた伝統的な子育てと、成長してからの日々の読書や暗唱という二つの面が、人間らしい生活をするために必要なのではないかと思いました。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

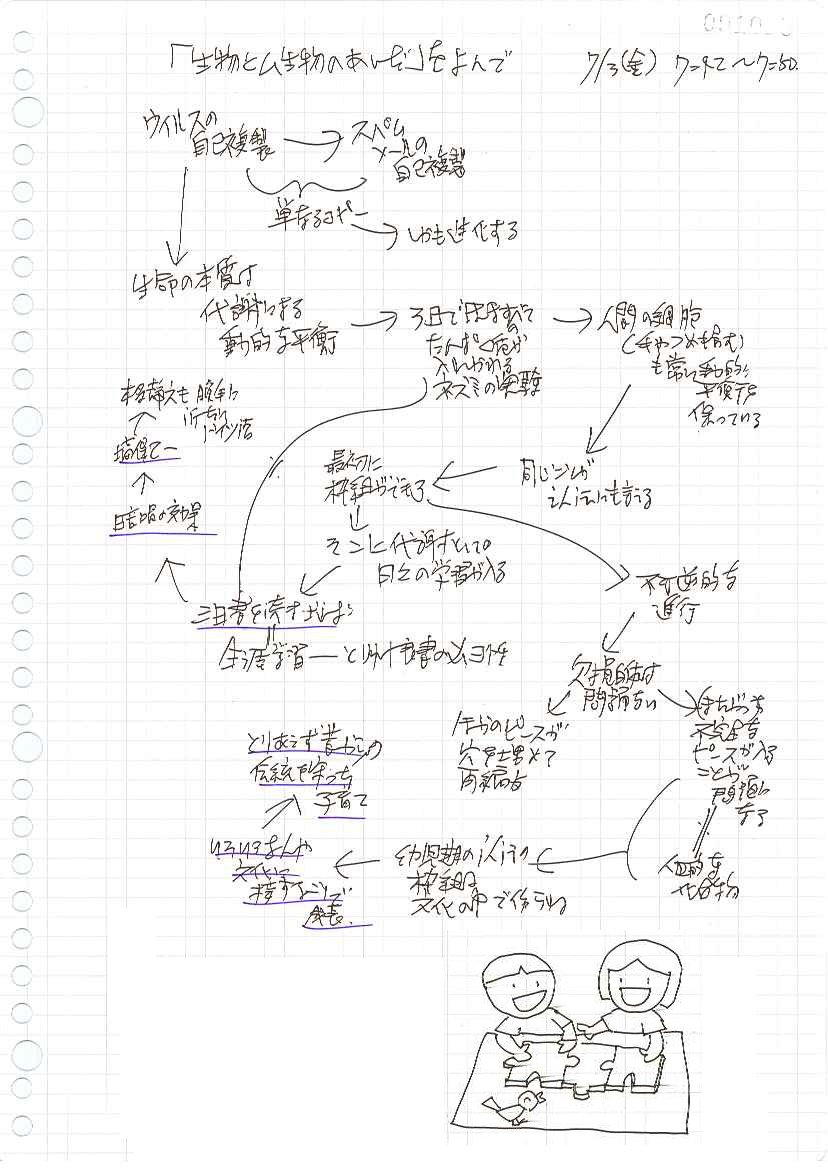

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

「フラット化する世界」(トーマス・フリードマン著 日本経済新聞社)には、世界のフラット化に伴い変化する社会の実例が様々に描かれています。

フラット化する世界とは、山や川で小さく隔てられていた世界がフラットになり、一挙に地球上の人口65億人の世界が目の前に広がるようになった世界です。

商業の世界でも、昔、商圏人口数十万だった店が、インターネットの市場に進出し日本中1億2千万人をマーケットにして急成長しているというケースがあります。

しかし、顧客がフラット化して数十万人が数億人になるということは、逆に言えば、ライバルもフラット化してそれだけ広がるということです。

現在、インターネットの世界では、世界一の企業しか生き残れないという状況が生まれています。

昔は、地域で一番であれば、その地域で生き残ることができました。今は、世界で一番でないと世界市場では生き残れないというになっているのです。

これは、個人のレベルでも起こりつつあります。例えば、これまで日本の中で12倍の倍率で競争していたものが、世界が相手になると一挙に650倍もの倍率になるということです。(日本の人口が1億2千万人、世界の人口が65億人と考えた場合。実際にはもっと多い)

例えば、相撲の世界では、今、日本人以外の力士が上位を占めています。日本人の中で競争するのではなく、世界の中で競争するという状況が、スポーツの世界では一足先に生まれているのです。

大学も、これからは、日本で名前の通った大学であっても、世界では通用しないというケースが増えてきます。名前ではなく実力で勝負する、というのがフラット化された社会の特徴です。

このような世界で仕事をしていくためには、アウトソーシング化される仕事や、オートメーション化される仕事とは異なる仕事の能力を持つことが必要になります。

これまでは、日本でしか通用しない仕事でもやっていくことができました。これからは世界で通用する仕事でなければやっていけません。

しかし、

さらに言うと、これからは、日本人でなければ通用しない仕事があるというふうに考えることもできるのです。

例えば、ある世界的な企業が社員を募集するときに、「ただし、左脳で虫の声を聞ける人を優先する」というような条件がついたとすれば、650倍の倍率は、一挙に12倍にまで下がります。左脳で虫の声を聞くことができるのは、日本語を母語とする人だけだからです。

日本文化の特徴は、製造業(ものづくり)の文化という考えがありますが、これまで、あまり表に出なかった特徴として、実は、高度な文化的教育の文化という面もあるのです。

フラット化した世界における日本の未来は、高度な教育文化を国内の需要で循環させていくとともに、海外のフラット化した経済を利用し、そして、日本文化そのものを高度な商品として世界に輸出するという形になると思います。

このときに、大事なことは四つあります。

第一は日本語力です。日本文化を自分のものにするためには、日本語の学習というのが土台になります。

第二は読む力です。生涯学習の基本は、新しい概念を次々に読み取る力だからです。

第三は書く力です。考えたことを発表する力がこれからはますます要求されてきます。

第四は自分の専門的な能力です。しかし、専門的の能力がただ一つだけしかなければ、それがオンリーワンになる割合は65億分の1です。複数の専門能力を組み合わせることができれば、自分の個性はもっと有利に発揮できるようになります。

フラット化する世界は、個性が求められる世界なのです。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

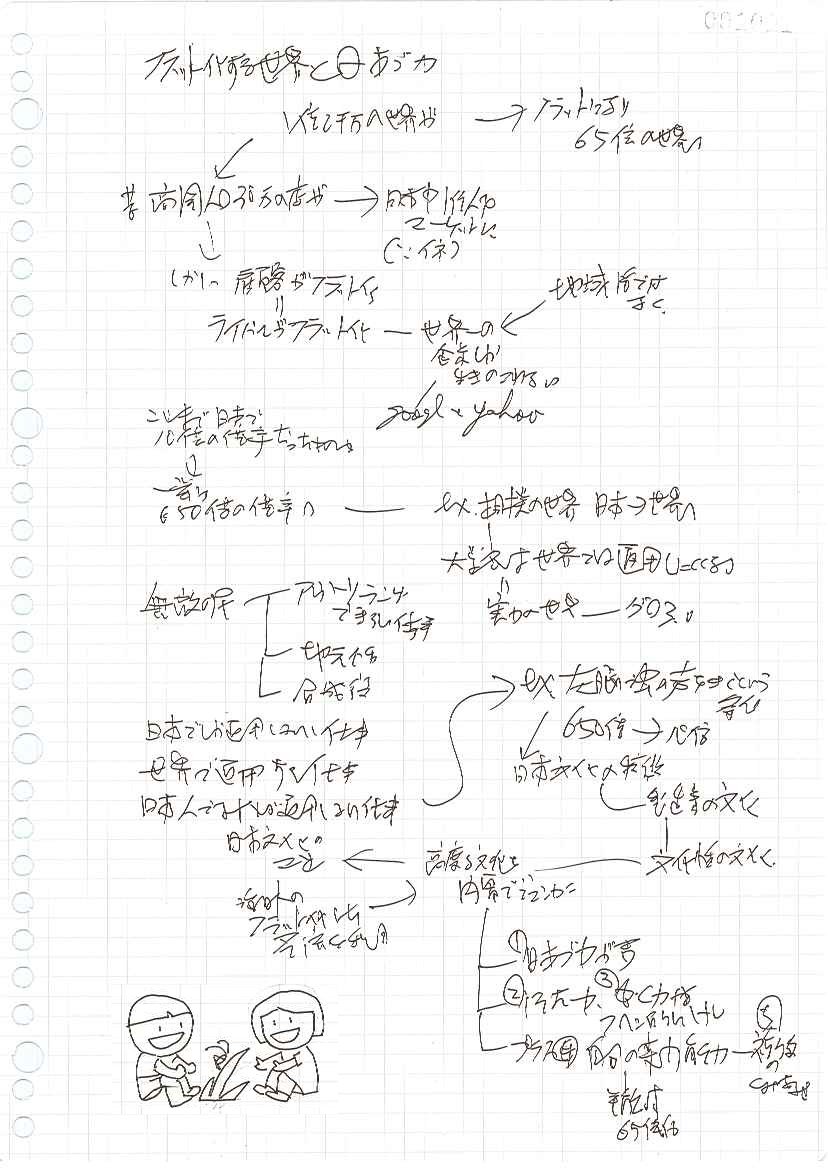

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

「日本の曖昧力」(呉善花著PHP新書)は、韓国の人が書いた日本文化論ですが、日本と日本人のすぐれた特徴をよく表しています。

この中で、日本人が普段気づいていない日本文化の特徴として、歪みを美しいと見る美意識ということが書かれています。

例えば、コーヒーカップのようなものでも、中国や韓国の人たちが好むのは、一般に均整のとれた明るく光る美しいものです。それに対して、日本人が好むものは、少し歪みがあるくすんだ色のものです。(これは、この本の口絵にそれぞれの種類のカップが載っているので、それらを見てみると、よくわかります)

この美意識は、建物などにも表れていて、法隆寺の建築物の配置は、左右が不均等に作られています。同時代の中国や韓国の代表的な建築物は、左右が均等に配置されています。

日本人は、こういう少し傾いたり歪んだりした未完成のようなものに美を感じるというのです。

これを、文章の好みにも当てはめて考えることができると思いました。

西欧の文章は、序論・本論・結論となるような形が主流です。文章の最後は、全体のまとめで終わるというような終わり方をするものがほとんどです。

ところが、日本人は、この最後を全体のまとめで終わるという終わり方が、いかにも完成された終わり方なので、かえってもの足りなさを感じる面があるようです。

日本人が、好む文章の終わり方は、「動作・情景の結び」のような終わり方です。

子供たちの作文でも、最後が「……と思いました。」という感想で書かれている作文があった場合、その最後の数行を削ると、とてもいい作文になることがよくあります。これも最後のまとめの部分を意図的に省略することによって、文章全体に日本人好みの歪みが生まれるからだと思います。

この歪みは、別の言葉でいうと余韻というふうにも言えると思います。

この余韻のほかに、もう一つ歪みの働きを持つ表現が比喩です。短い数行の文章を書く場合でも、その中に比喩が一言入っていると、その文章は作品性を持ちます。それはその比喩によって、短い文章に歪みが生じるからだと思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

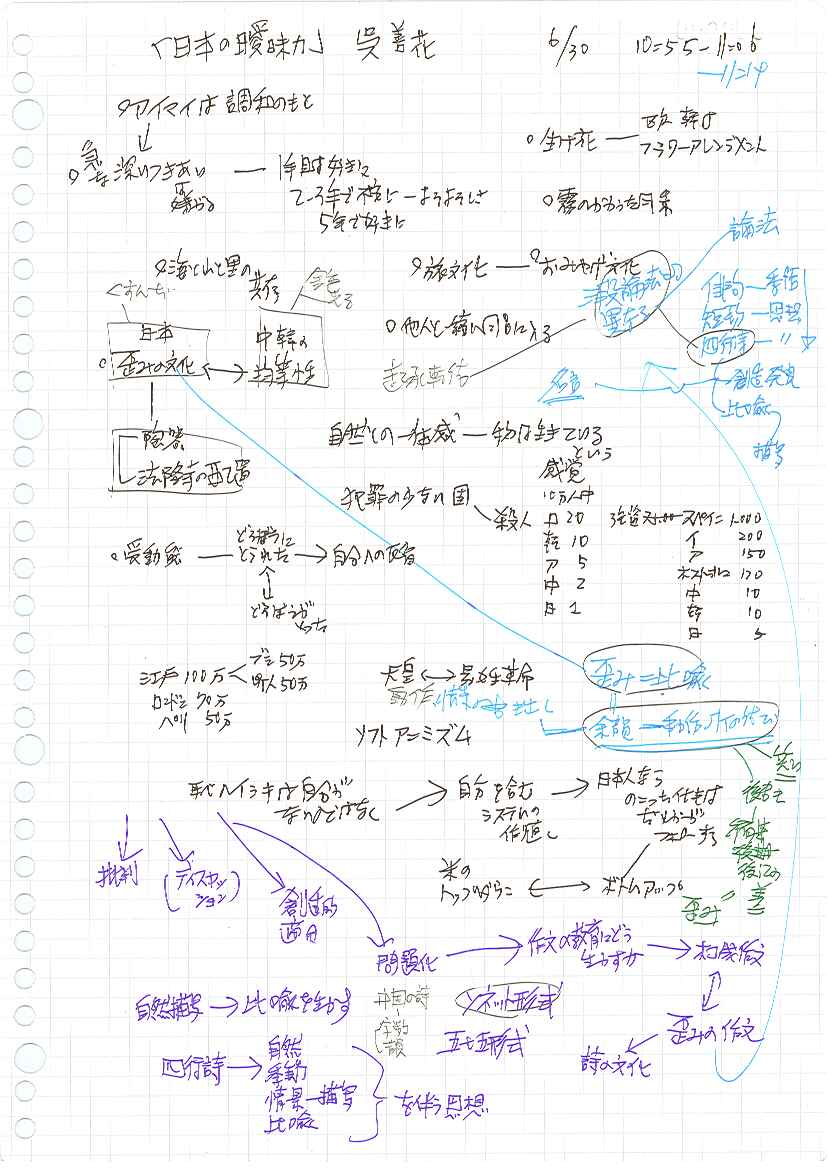

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 教育論文化論(255)

昨日に引き続き、ジュリアン・ジェインズの話です。

彼は、面白い実験を提案しています。まず何でもいいから、自由な話題を数分間喋り続けます。それはだれにでもできます。そして、そのあと、同じように自由な話題を数分間歌い続けるという実験をします。しかし歌で喋るということは、すぐにできなくなります。歌に意識を向けると同じ言葉を繰り返すようになるか、逆に言葉に意識を向けると歌のようなメロディーにならなくなるからです。

つまり、

言語は、左脳で処理しているに対し、イメージやメロディーやリズムは、右脳で処理しているため、歌に話題を載せるという作業は、左脳と右脳に意識を交互に向けなければならなくなるから難しいのだと言うのです。

では、決まった歌詞のある歌はどうかというと、これは、言葉ではなく歌として右脳が把握しているので、歌うことができるのだと言います。脳出血などで左脳の言語中枢が使えなくなったとき、言葉を喋れなくなった人が、歌は歌うことができると言われています。

ジュリアン・ジェインズは、歌に言葉を載せるという練習を子供のころからしていてそれが自由にできるようになれば、左の言語脳が使えなくなったときも、歌で喋ることができるようになるのではないかという面白い提案をしました。たぶん、彼はこの実験を自分なりにしたのではないかと思います。

私は、同様のことが、暗唱についても言えると思いました。

暗唱をしていると、だんだんと言葉を喋っているというよりも、詩または歌を喋っているような感覚になります。

つまり、言葉の意味を把握するという左脳的な意識がないままに、言葉を発声しそれを聞くという行動を繰り返すので、言語をつかさどる左脳が、暗唱をしているうちに働くのをやめて休んでしまうのだと思います。

言語を処理する左脳が休んでいるのに、言語的な動作が続くとなると、相対的にイメージや音楽を処理する右脳が優位になります。このことによって、右脳のイメージ化された認識の仕方が、左脳の言語脳に生かしやすくなるということが言えるのではないかと思います。

私自身、毎日10分間の暗唱をするようになってからイメージが豊富にわいてくるようになった気がします。

具体的には、普段A4サイズのノートにいろいろなことをを記録していますが、それが暗唱を始める前は例年1年間で1000枚ぐらいを使っていました。ところが、暗唱を始めるようになってから、約2倍のペースでノートがなくなるようになりました。今、6月の時点で既に1000枚を超えています。

これまでの教育は、読む学力を育てることが中心でした。読んだものを理解してその知識をテストするような勉強なので、読んで内容を理解すれば勉強は終わりという学力でした。

ところが、これからは、読んだものをどのように生かすかということが大事になってきます。これを、書く学力と言ってもいいと思います。

読んだものを読んで理解することにとどめずに、新しいものを創造することに結びつけるような学力がこれから求められてくるということです。

この創造の一つの方法として、暗唱によるイメージ脳の活性化は大きな役割を果たすようになると思いました。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

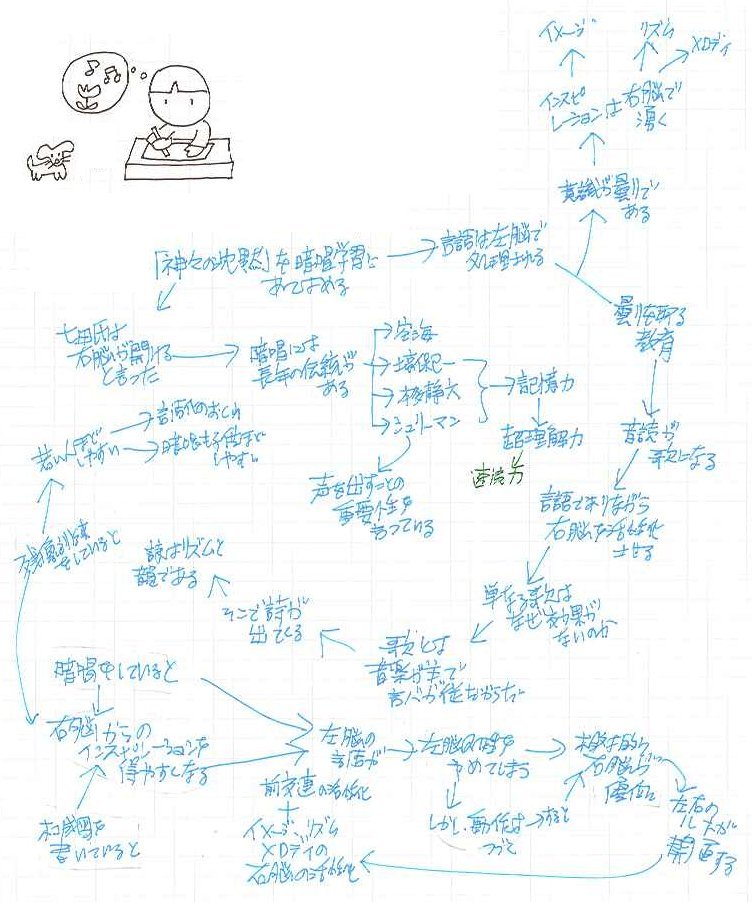

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)