↓ 作文体操。左から、意見→展開1→展開2→展開3→まとめ。

公立中高一貫校の入試では、考える問題が出されます。

作文の入試も、考える形の問題が特徴になっています。

その考える問題を大きく分けると次のようになります。

・学校生活や家庭生活に関する問題。これは、生活文よりもむしろ意見文の形で出されるところが増えています。「学校で協力して何かを成し遂げた経験」など

・人間の生き方や人生論に関する問題。身近な出来事としてどのように生きるかを問う問題です。「努力や継続の大切さ」など

・身近な時事問題。子供が考えることのできる時事問題なので、宇宙、環境、福祉などの話題で、「君ならどうするか」と問う問題です。大学入試で出るような社会性の高い難しい時事問題は出ません。

・比較文化論や言語言葉に関する問題。これは、国語の入試問題にもよく出てくるので、入試問題自体が資料として使えます。

・象徴的な課題。「空」「窓」「山」など漠然とした問題です。

どんなジャンルが出ても、共通して対応できる勉強法があります。

勉強法の第一は、対話です。家族の対話によって問題意識や身近な実例を身につけていきます。特に時事問題は、時事問題集のような本で学ぶよりも両親の話を通して学んだ方が確実に応用力がつきます。

第二は、実際に作文を書くことによって、自分が使える体験実例や知識実例の整理をしておくことです。予想されるテーマについてとりあえず10本作文を書いておくことが目標です。あるテーマで一度書いておくと、似たジャンルの課題すべてに対応できるようになります。

第三は、構成的に考える習慣をつけることです。これは言葉の森の勉強法の特徴です。大学入試の小論文でも使える構成は、次のような形です。

・最初に状況説明と意見を書きます。

・そのあと展開1、2、3と続きます。

・最後にまとめます。

この展開部分は、原因、対策、理由、方法などそれぞれの課題に合わせてさまざまな形で書くことができます。

文章構成を考えて書く習慣がつくと、どんなテーマでも迷わずに書き出すことができるようになります。

作文入試対策でいちばん大事なのは、実際に書く練習をすることです。

言葉の森では、1週間に1回作文を書く練習をします。

そこで見つかった誤字は、20回以上書いて正しい書き方を覚えておきます。また自分が文章に使う言葉は、習っていない漢字も含めてできるだけ漢字で書けるようにしておきます。同じような言い回しが続いているところは、変化のある表現に直しておきます。そして、その直した原稿を頭に入れておき、同じテーマで何度も書く練習をしていきます。

毎回新しい作文を書くのではなく、1週間に1回新しい課題に取り組み、その間はそれまでに既に書いたテーマで、同じように書けるかどうか試してみるという勉強していきます。

作文というのは、勉強の集大成です。その子が持っている知識、経験、語彙などをすべて動員して文章という形に表す勉強です。

その勉強の基礎になるものは、読書と暗唱と対話です。

読書と暗唱と対話で力をつけて、実際に作文を書く練習で表現力を身につけるという勉強スタイルが、これからの時代の中心的な勉強の形になってくると思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

現在、私たちの周囲には、文字情報が溢れています。しかし、

このような文字情報社会は、決して昔からあったものではなく、やはり歴史的に形成されてきたものです。

過去には、例えばはるか昔の叙事詩の時代には、まだ文字だけではなく言語も未発達な時期がありました。このころに、大規模な集団が複雑な集団活動を行う場合の意思疎通は、文字はもとより、言語よりも、イメージによって行われていたのではないかという説があります。

未来もまた、現在の文字情報社会のスタイルとは大きく異なった様相になることが予想されます。

現代は情報を主に文字によって表す時代です。文字情報は、読む際には逐語的な理解の仕方が中心になります。また書くときも同様に、逐語的に書き表すという方法が中心になります。

情報量の少ない時代には、そのような逐語的な読みの方法でも十分に間に合いました。葦編三絶という言葉があるように、同じものを何度も繰り返して読むだけの余裕があったのです。

また、書くことに関しても、推敲という言葉に見られるように、一つ文章を何度も言葉を入れ替えて書き直すだけの余裕がありました。

未来の社会では、現在よりもはるかに大量の情報を読み書くことが要求されるようになってきます。

今までの読書や作文の仕方では大量の情報に追いつけなくなっていくことが考えられるのです。

大量の情報に囲まれた時代に必要な読書や作文は逐語的な方法ではなく、全体を一括して丸ごと把握するような読み方や書き方のようなものになってくると思われます。

全体を把握する読み方を学ぶ方法の一つとして、音読から暗唱へという学習の変化が考えられます。音読は、逐語的に十数文字を目で追いながら、頭で理解し、口に出し、そのつど理解を済ませながら先に進むという読み方です。

この音読の方法が江戸時代の寺子屋教育でなぜ行われていたかというと、難しい言葉、例えば子供が四書五経などに出てくるような言葉を理解するためには、黙読よりも音読の方が言葉として認識しやすかったからだと考えられます。既知の言葉は黙読でも理解できますが、未知の言葉は発声を伴わないと理解しにくいからです。

江戸時代の教育は、この音読(素読)を繰り返すことによって行われました。その結果として、文章を暗唱できるまでになった子もいたと思われますが、当時はもともと読む書物の量が少なかったので、暗唱という方法はそれ以上深く追求されませんでした。

暗唱は、暗唱した文章を丸ごと一括して一目で把握するような読み方に繋がります。これからはこの暗唱教育を進めて、一読ですべてを理解するというような読み方が学ばれるようになってくると思います。

現在、記憶術という方法で大量の情報を短時間で記憶するという勉強の仕方が流行しています。この記憶術は、使い方によっては逐語的な記憶の仕方になってしまいます。暗唱とは丸ごと全体を把握することですから、逐語的な記憶術に頼ることは暗唱の本来の目的とずれる学習になる可能性があります。

全体を一括して読むという点で、もう一つは付箋読書という方法が考えられます。付箋読書とは、まず、フォトリーディングのような考え方で、一目で全体を眺めて必要な情報を取り入れるというような読み方をします。次に、付箋をつけながら読んだ箇所を再度読み直すことによって全体を把握するという読み方をしていきます。

このような読み方で大量の情報を処理しながら、じっくり読むものは昔ながらの逐語的な読み方で読むというような使い分けがこれから行われていくと思います。

書き方についても、逐語的に書く従来の方法ではなく、全体を一括して書くという書き方が開発されています。それは、書きながら考える従来の書き方とは違い、構成図によってあらかじめ十分考えてから書くという書き方です。また、構成図で全体を把握したあとに書く方法は、手書きでもパソコン入力でもなく、音声入力で一挙に書き上げるという方法になってくると思われます。

読書や作文は、ほかの文化と同じように歴史的な存在です。未来の大きな方向を見ながら学習を進めていく必要があると思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

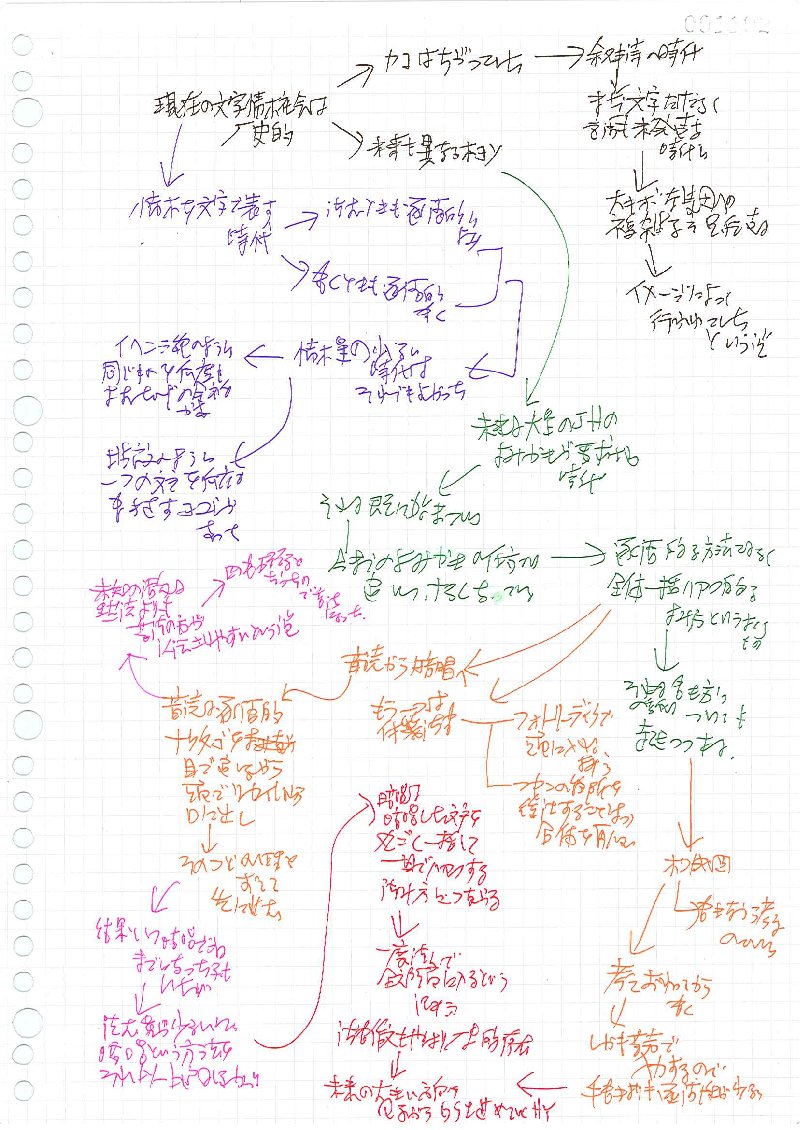

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。