日本文化の特徴を一言で言えば、勇気と知性と愛において日本独特の性格があることです。もちろん、世界の他の国々も、それぞれの国なりの勇気と知性と愛の文化を持っています。しかし、日本は、ほかの国にはないような特徴を持っているのです

勇気については、「葉隠」にあるように、死をも恐れない無私の勇気が特徴です。なぜ、無私の勇気を持つことができるかというと、日本人は、自分個人を超えた家族や郷土や国家を自分と一体のものと考えることができるからです。

知性については、日本語の特色が色濃く反映されています。ひとつは、日本語は語尾のニュアンスが豊富なので、聞き取るときに微妙な感受性を必要とします。これが日本人の注意力や集中力という、わずかな差異も識別する精度の高い知性を育てました。もうひとつは、漢字かな混じり文という特色から来るものです。物事を視覚的にとらえる言語によって、時系列的な論理ではなく、空間的創造的な論理を得意とする知性が育ちました。日本文化における知性は、日本語の特徴と深く結びついています。

愛については、特定のものに対する愛というよりも、自然や他人に対する一体感という広い愛の意識が特徴です。だから、日本人は、他人に対しても、動植物に対しても、もちろん外国人に対しても、自分と同じ魂を持ったものだという感覚を持って接することができます。

勇気と愛という特徴がなぜ生まれたかというと、日本という国が民族の興亡をほとんど経験しなかったからです。日本は歴史上のほとんどの時代を同じ民族で平和のうちに経過してきました。それは、例えば天皇制が世界最長の歴史を持つというところにも現れています。民族どうしの興亡のない平和な国では、民族の精神年齢が成熟する傾向があります。これが、無私の勇気と、自分以外のものに対する一体感という日本文化の特徴を育てていったのです。

興亡の激しい若い文化では、言葉や理屈が優先され、個人の意識が前面に出てきます。日本では、言葉を超えたものを大切にし、全体の調和を先に考える文化があります。それは、日本人の魂が成熟しているためです。若い文化では、競争が活力の源になりますが、成熟した文化の活力は、助け合いの中から生まれてきます。

したがって、日本文化を今後発展させていくためには、日本語を大切にするとともに、言葉を超えたものにたいする尊敬の念を大事にしていく必要があると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

漢字の勉強については、読みと書きは別のものだと考えておく必要があります。読みは、主に読書量に比例しています。書きは、勉強量に比例しています。漢字の書き取りができていないのは、単に書き取りの勉強をしていないからというだけです。

漢字についての大きな問題は、知らないとか書けないとかいうことよりも、勘違いして覚えているので、何を勘違いしているのかわからないというところにあります。

漢字の書き取りができない原因は何かというと、勉強不足だと書きました。しかし、学校で真面目に勉強しているだけでは不十分です。学校では、集団指導なので、個人差のある生徒を一斉に教えます。すると、書き取りのような時間を取る勉強は、練習量をカバーすることができなくなります。これは、やむをえないことだと思います。

学校は、テストをして評価することが中心になるので、先生は、「漢字の勉強は家庭でするものだ」と思っています。一方、家庭では、勉強の中身は学校に任せているので、親は、「漢字は学校で習うものだ」と思っています。その結果、子供は、漢字の勉強をしなくてもすむようになるのです

漢字の書き取りは、家庭でやるものだと決めておくことが大切です。これは、計算練習でも同じです。漢字の書き取りと、計算練習と、読書の三つは、家庭でするものだと考えておくことです。

では、漢字はどう勉強したらいいのでしょうか。

まず、市販の問題集で漢字の書き取りのテストをします。そして、できなかった漢字をピックアップします。中学生や高校生の場合でも、小学3年生あたりの漢字からやり直す必要があります。実は、高校生の小論文の誤字で最も多いのが、小学校中高学年のころに習った漢字なのです。難しい漢字はしっかり書けるのに、小学校の中高学年で習った易しい漢字を間違えて覚えている人がかなりいます。

次に、できなかった漢字を覚える練習です。これも、市販の問題集を利用して、(1)教科書体の字の形をよく見ながら、(2)書き順に注意して、(3)ノートに繰り返し書く、という練習をします。

1ページ120マスの漢字練習帳や作文練習帳があります。文字の形を覚えるためには、このようにある程度大きいマスのノートの方がいいと思います。このノートに、間違えた漢字を繰り返し書いていきます。1日の勉強時間は5分から10分です。漢字の覚え方には、いろいろな方法がありますが、基本は反復練習です。

江戸時代の寺子屋では、漢字の書き取りをどのように練習していたのでしょうか。先生が書いた手本を、筆で何回もなぞり、紙が真っ黒になるまで練習をしました。このやり方で、上手な字の書き方と書き順を同時に覚えました。この方法は、頭で覚える方法ではなく手で覚える方法ですから、江戸時代の人たちは、漢字をスポーツや音楽のようなものとして習得していったのです。

ところで、書き取りの基礎には読み取りがあります。読んだことのない文字を書くのは、象形文字の練習をするようなものです。本をたくさん読んで、日常生活で漢字に接している子は、書き取りの練習をするときも覚えるのが早くなります。ですから、家庭では、漢字の練習をするとともに、読書の練習も並行して進めていく必要があります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

とてもいいコメントです。私はタイ人ですが 今でも日本語を勉強し続けております。私として漢字は文法の勉強より難しい勉強ですので 少なくとも一日中に日本語の文書や雑誌などをある程度 読んでわからない漢字を見つけたらそれを持ち、辞書を引いてその文字を毎日覚えております。それでは またコメントさせて頂きます。宜しくお願いいたします。

コメント、ありがとうございます。

漢字圏でない国の人が漢字を勉強するのは大変だと思います。

今のパソコン時代には、読みさえできれば、書きは機械がカバーしてくれますから、読むことを中心に勉強していくといいと思います。

いつか、日本においでのときは、教室にお立ち寄りください。ヽ(`○´)/

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 勉強の仕方(119)

言葉の森では、暗唱用紙を使った暗唱の練習をしています。これは、タイマーなどで時間を測って行う暗唱に比べて、かなりやりやすいものです。「正」の字を書いて回数を数えるのは、鉛筆を持っていないとできません。指を折って数えるのでは、あまりたくさんの回数は数えられません。紙を折って数える暗唱であれば、新聞のチラシなどを使ってすぐにできます。また片手でできるので、歩きながらでも、お風呂に入りながらでもできます。

いろは47文字というものがあります。「いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせす」です。最後に便宜上「ん」をつけると全部で48文字です。小学生のときに覚えさせられた経験があります。しかし、学校でやる時間はとれないでしょうから、宿題として覚えさせられたのではないかと思います。

この「いろは」に似たものに、「ひふみ」というものがあります。「ひふみよいむなやこともちろらねしきるゆゐつわぬそをたはくめかうおゑにさりへてのますあせえほれけ」です。途中の「ひふみよいむなやこと」までは「一二三四五六七八九十」のことですから意味がわかりますが、その後は意味がわかりません。(「も」は百、「ち」は千だそうですが)

この「ひふみ」にヒントを得て、ランダムな48文字を作ってみました。読みやすいように七五調にしています。「りしにたやこけ さきふをは るみとへなくめ ゆゐてひか それもつのまね うよゑすわ いおんむほらえ あろちせぬ」。全く意味不明です(笑)。

江戸時代に行われた四書五経の素読は、子供にとっては同じようにほとんど意味のわからないものでした。湯川秀樹の兄弟たちも、六歳のころ素読をかなり苦痛に感じていたようです。福沢諭吉も、素読のような意味不明の苦痛の多い勉強をするよりも、西欧の知識をしっかり学ぶことが大切だというようなことを述べています。しかし、日本が欧米の先進国の知識を短期間に吸収できたのは、江戸時代までの素読という教育基盤があったからです。

今、言葉の森で行っている暗唱は、小学生の場合は同学年の子供の作文が中心ですから、読んでいて意味がすぐにわかります。江戸時代までの素読は、六歳の子供に、「子曰学而時習之不亦説乎(子曰く学びて時にこれを習うまたよろこばしからずや)」などとやっていたわけですから、子供にとっては何が何だかわかりませんでした。それで、多くの子供は、この素読の反復に苦労していたのです。

そこで、意味のわかりにくい文字列がどれぐらい暗唱しにくいのかということで、ランダム48文字の暗唱をしてみました。もちろんツールは、言葉の森の暗唱用紙です。

やってみると、わずか48文字なのに、30回音読してもできません。普通の文章であれば、100字でも15回から30回の反復で暗唱できるようになりますが、無意味な文字列というのはその倍以上も覚えにくいのだということがわかりました。結局60回音読すると、やっと空で言えるようになりました。かかった時間は約10分です。

ところが2日目に、別のランダム48文字でやってみると、今度は45回で暗唱できるようになりました。その文字列は、これです。「みつのふうちか めわろぬそ よてえもおませ らひゐをし ねんたえにむす はいさとき りくこほゆなあ やへけるれ」。

3日目に、別のランダム48文字でやってみると、今度は30回で暗唱できるようになりました。「ちてうだんよめ のりはろま なゐいゆとけえ あぬきらる そさにおすをせ ほゑむみれ かひやひふもつ くわしこね」

自分でもよくやるなあと思いつつ、4日目は、別の48文字です。「よへもくわやね ませいてつ となかひけをふ のろさちお えらこゑたある りみそはん ゐにめしむきほ れゆぬすう」。

そして、5日目に、全部を通して暗唱してみました。約200文字の意味不明の文字列の暗唱です。30回用の暗唱用紙を使って、やはり60回ぐらいでやっと全部を通して暗唱できるようになりました。

と、このような意味不明のことをやっていて(笑)よくわかったのは、暗唱にはコツがあるということです。ひとつは、やはり暗唱用紙を使って紙を折ってやる暗唱は、とてもやりやすいということです。もうひとつは、書いて覚えるよりも音読で覚える方が短時間でできるということです。みっつめに、句読点で区切らずに棒読みで読むほうが覚えやすいということです。

この棒読みで読むというのは、文字列を言葉として理解しながら覚えるのではなく、歌として無意識のうちに覚えてしまうということです。例えば、「私は、昨日、海に行きました。すると……」という文章を読む場合、「わたしはきのううみにいきましたすると……」と、句読点で区切らずに読みます。「わーたーしーはーきーのーうーうーみーにーいーきーまーしーたーすーるーとー……」という読み方でもいいと思いますが、ちょっと時間がかかります。

区切らずに読むと、100字程度の文章であれば、一息で読めますから、慣れてくると、その100字がひとつの単語であるかのようにまとまって頭に入ってくるようになります。中学生以上になると、急に暗唱が難しくなるように感じるのは、意味を理解しながら読むという習慣がついてしまうからだと思います。

学習というものは、意味を理解する面と、理解とは別に手足のように自由に使えるように技能を習得する面との両方があります。水泳などは、意味を理解しても泳げるようにはなりません。まず泳ぐという技能を習得することが先です。運動や音楽と同じように、国語力にも意味を理解する以前に、読む力や書く力を習得するという面があるのです。

しかし、このような暗唱のコツは、実際にやってみないとなかなかわかりません。今、親の世代は、子供のころ何かを暗唱させられたという経験があまりないので、暗唱のコツがよくわかりません。そこで、つい、暗唱することを覚えることと勘違いしてしまいます。暗唱は、覚えることではなく、ただ反復することです。

今実際に暗唱をしている子供たちは、このあたりのコツがわかっていると思うので、将来、この子たちが大きくなって親になったら、その子供にうまく暗唱の仕方を教えることができるようになると思います。

では、暗唱にどのような効果があるのでしょうか。第1は、作文力がつくことです。暗唱をしていると、文章がスムーズに書けるようになります。これは、暗唱をしている子供たちの作文の字数が増えていることでわかります。第2は、これは脳波計で調べたことですが、暗唱をしているとΘ波が増えるということです。Θ波が増えると、気持ちが平穏になり、ひらめきが増えるようになります。暗唱をしていと、発想がわきやすくなるという効果があるのは、このためではないかと思います。

暗唱で、記憶力がつくとか、読解力がつくという効果は、あるとしてもそれほど大きくはないと思います。読解力は、難しい文章を繰り返し読むことによって身につくので、今、言葉の森で行っている問題集読書がいちばん効果があります。今度、毎日10ページの付箋読書を行う予定ですが、毎日10ページの読書は、読解力をつけるというよりも、読解力の基礎となる読書力をつけるという役割になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

私は昔から、ものを考えるときに、思いついた言葉を線で結んで図を書いていました。文章で書くと、時系列で順番に読まなければなりませんが、図であれば空間的に読むことができます。すると、自分の書いたものを見て、あれこれ考えをふくらませることができます。

そんなある日、マインドマップという方法を知りました。それを見ると、自分がこれまで図で書いていたものと同じだと思いました。そこで、個人の方法としてではなく、だれでもができる方法として構成図という書き方を考えました。

マインドマップは、カラフルで見た目がきれいです。また、大きい紙の真ん中から渦状に書き出します。マインドマップ自体に、ひとつの作品としての面白さがあります。

構成図は、手書きで、黒のペンだけで、紙のはしから書き出します。ちょっと味気ないです(笑)。はしから書き出して紙がいっぱいになったら、次の紙に続きを書きます。それらの紙を広げて並べて見ることができるので、小さいテーマでも、大きいテーマでも同じように書くことができます。

構成図の基本は、(1)短文を(2)書いた順に(3)矢印で結んでいくというものです。思いついたことをどんどん書いていくので、無駄なことも出てきます。しかし、無駄な部分はあとで文章を書くときに省略すればいいだけですから気にしません。

短文を書くのには、ちょっとしたコツがあります。短文どうしを上下左右どの方向にも矢印でつなげられるように、できるだけボックス状に書いていくことです。20字ぐらいの短文であれば、7文字ぐらいで改行して3行に分けて書くということです。文というよりも、思考のユニットという感じです。

書いていて、矢印が進まなくなったら、別のところからまた矢印を出して考えます。文章を書くのではなく、短文をつなげていくだけですから気が楽です。

文章は、時系列で書いていくので、過去に戻って直すのは難しいという面があります。文章は、先に進むという形でしか書けません。

ところが、構成図は、過去に戻って直すことが容易です。どこからでも矢印の枝を出して、考えを広げていくことができます。ただし、矢印は時間順がわかるように書いているので、前に書いたところに戻って矢印を出すと、時間順がわからなくなってきます。時間順というのは意外と大事で、構成図をあとで見直すときに、自分がどういう順番で考えを進めていったかがわかると、そのときの思考過程がそのまま思い出せます。

そこで、前に書いたところに戻ったり、話題が大きく変わったりしたときには、ペンの色を変えることにしました。普通はそれほど複雑な構成図を書くことはないので、黒ペン1本で間に合いますが、大きいテーマを考えて、構成図が何枚にもわたる場合は、色分けしておくと便利です。黒で書いていて、話題が変わったら紺色に、また話題が変わったら青色に、以下、緑、オレンジ、ピンク、赤などと色を変えていきます。赤まで行ったら、その先はまた黒に戻ればいいので、色数をそれほど多くする必要はありません。

構成図を書いているうちに、構成図は、作文のシミュレーションだということがわかりました。作文は、スタートしたら、既に書いた部分の手直しはなかなかできませんが、構成図は前にさかのぼっての修正がいくらでもできます。修正が終わって、全体の見通しがはっきりしたら、それから一挙に作文を書けばいいのです。

もちろん、あらかじめ書こうとする内容がすっかりわかっているものであれば、構成図を使わなくても直接文章として書いていけます。また、小学生のころに書く事実中心の生活作文では、時間の順序に書くという流れがあるので、構成図を使って書く利点はそれほど大きくはありません。しかし、書こうとする内容の全体像がまだはっきりつかめていない説明文や意見文の場合は、構成図のシミュレーションが役に立ちます。

構成図を書いているうちに、この構成図が更に大きな効果を発揮するのが音声入力で文章を書く場合だということがわかりました。音声入力の長所は、速く書けるということですが、もっと本質的な長所は、速く書けるので、文章の全体像を頭に入れたまま一つ一つの文章を書くことができるという点です。今書いているこの文章も、1800字程度ありますが、音声化の時間は10分もかかっていません。このように速く音声入力ができるのは、構成図を書いていて、その構成図を見ながら音声化しているからです。

音声入力は、ICレコーダーという機器が必要なので、まだ通学教室の一部でしかやっていません。しかも、教室でやると、周りの人がいるので音声化しにくいということがあります。今後もっとやりやすい方法にして、通信教室で自宅でもできるようにしたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。音声入力(10) 構成図(25)

私は昔、読む本に傍線を引いていました。しかし、それでは、ほかの人が読めません。また、借りた本には、傍線を引くわけにはいきません。

また、読みかけた途中のところには、表紙をはさんでいました。しかし、見た目があまりよくありませんし、表紙がはずれてしまうことがありました。

そこで、傍線を引く以外の方法として、付箋を貼る方法を考えました。幅7ミリ程度の小さい付箋が、文房具店で売られています。計算すると、1枚0.25円ぐらいです。しばらくその付箋を使っていましたが、わざわざ買って使うとなると、もったいないという気持ちが出てきます。

そこで、だれでもいくらでも使えるようにと思い、手作りの付箋を考えました。材料は、紙とはさみと「はがせるのり」です。読書をしていて手もとに付箋がなくなったときでも、紙を3枚ぐらい用意してぺたぺたと作れば、わずか5分ほどで600枚ぐらいの付箋が簡単にできあがります。ほとんど無料なので、いくらでもふんだんに使えます。

(付箋の作り方は、ここ→

https://www.mori7.com/mori/mori/husenn.html )

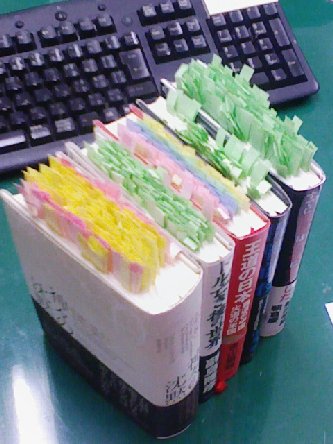

本を読んでいておもしろいところがあると、縦に付箋を貼っていきます。付箋は、本の外に出るようにします。同じ本をあとから読むと、付箋を貼ってあるところで、「ここがおもしろかったんだなあ」とわかります。付箋を貼った箇所だけ飛ばし読みをしていけば、その本を2回繰り返して読んだことと同じになります。

また、本棚に入れておくと、外から付箋が見えるので、その本をしっかり読んだということがわかります。付箋をはがすときは、本をとじたまま、まとめてはがすことができます。もともと手作りの付箋ですから、もったいないということがありません。また、付箋を貼る方が、傍線を引くよりもずっと手軽にできるということもわかりました。この手作りの付箋によって、読書の能率が大幅に向上しました。

最初は、おもしろいところに縦に貼っていただけですが、その後、読みかけの途中のところには、横に貼るようにしました。本を読んでいて、途中でちょっと一休みというところで、本の横に出るように付箋を貼っておきます。すると、次に読むときに、読みかけの場所がすぐにわかります。本を何冊も並行して読んでいるときに、これはかなり役立ちます。そして、ほとんどの本は、自然に最後まで読み終えるようになりました。

読みかけの途中で付箋を貼る場所は、本の右ページと決めておき、上から順に階段状に貼っていきます。すると、読んだ経過が実感としてわかります。

家庭での10ページ読書にも、この付箋読書を取り入れることができます。手作り付箋の作り方はきわめて簡単ですが、最初は市販の小さい付箋を買ってやっていってもよいと思います。

ただし、傍線を引いたり付箋を貼ったりしたくなるのは、主に説明文の本です。物語文の本は、わざわざ面白いところに付箋を貼る必要がありません。そのかわり、読みかけのところに横に貼るということだけをしていくとよいでしょう。

問題集読書の場合は、説明的な文章が多いので、この付箋を貼る方法が役立ちます。傍線を引いて読んでもいいのですが、付箋を貼りながら読むというやり方に慣れておくと、将来難しい本を読むときの読書にも使えるようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

「学力を高める『朝の読書』」(山崎博敏編著 メディアパル)は、80ページで1100円の本ですが、密度の濃い、事実に基づいた調査結果が載っています。学校関係者には、必読の書だと思います。

「朝の10分間読書」は、1998年、千葉県の高校の先生によって始められました。その後、日本では任意団体の運動として「朝の読書」の運動が進められ、現在多くの小中学校が「朝の読書」に取り組んでいます。

韓国では、この日本の運動をヒントに更に徹底した取組が行われ、その読書教育の成果によって、韓国は、2007年のOECD学習到達度調査の読解力分野で、フィンランドを抜いて世界第1位になりました。

日本では、「朝の読書」は、自主的な運動として行われているため、県によって取組状況に違いがあります。県別のグラフを見ると、「朝の読書」の実施率と全国学力調査の成績には、高い相関があることがわかります。

実際、「朝の読書」運動を進めている小学校は、国語の成績だけでなく算数の成績も高いという結果が出ています。中学校でも、「朝の読書」と成績の相関はありますが、小学校よりも影響は少なくなっています。そのかわり、中学生は、学校での「朝の読書」よりも、家庭でよく本を読む子が、国語、数学の成績が高いという結果が出ています。

「朝の読書」を進めることによって、学力がつくだけでなく、先生と生徒の人間関係が良好になっています。また、生徒が自主的になり、授業が活発になるという効果があるようです。これは、家庭での読書でも同様で、家でよく本を読んでいる子は、親子の人間関係がよいという結果が出ています。

ところが、学校での「朝の読書」と、家庭での読書習慣は、不思議なことに結びつきがほとんどありません。学校で本を読む読まないに関わらず、家庭で読む子は読んでいるし、読まない子は読んでいないということです。ということは、家庭は家庭で独自に読書環境を整えないと、本を読む子にはならないということです。

では、家庭で読書をさせるためには、どうしたらよいのでしょうか。調査結果は、意外なことを教えてくれています。「親が本をたくさん買ってくれた」「子供時代に本をよく読んでくれた」ということは、子供の読書とあまり結びついていません。最も結びつきの強いのが、「親もよく本を読んでいる」「家に本がたくさんある」ということです。

学校での「朝の10分間読書」は、先生も一緒に10分間、本を読むという形で行われました。家庭での、夕方の読書も、親が一緒に本を読むという形で進める必要があると思います。

言葉の森でこれまで家庭での読書として提案していたのは、「夕方の勉強が終わったら、50ページ以上の読書をして、あとは寝るまで何をしてもよい」というやり方でした。

しかし、50ページ以上というのは、子供によっては負担が大きいようです。また、習い事に行っているので家庭での勉強をしていないという子もいるようです。

そこで、だれにも取り組みやすい方法として、今後、夕食後の10ページ付箋読書を提案したいと思います。学校の一斉授業では、10分間という時間の区切りがわかりやすいと思いますが、家庭では時間で計るよりも、ページ数で数えた方が取り組みやすくなります。また、読んだところに付箋を貼っておけば、あとですぐに続きを読むことができます。

そして、この10ページ読書で大事なことは、親もそのときはテレビをいったん消して、食後の片付けなどもいったん休んで、一緒に本を読むということです。小学校時代に、この夕方の10ページ読書の習慣がつけば、その後、子供が中学生になっても自分で本をよく読む子に育っていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 読書(95)

10分間読書という方法があります。わずか10分間ですが、毎日読んでいると次第に読書の面白さに目覚めて、ちょっとした空き時間があるときにも続きを読みたくなります。そして、全体的に読書量の多い生活になっていきます。

小学生の場合、短時間の勉強のきっかけにには、親や先生の働きかけが必要です。「本を1冊読みなさい」という大きな目標ではなく、「10分間読みなさい」という小さな目標であれば、ちょっとした声かけですぐにできるようになります。この小さなきっかけが大事なのです。

ところで、小学生には、親や先生の声かけが可能ですが、中学生や高校生は、自分の力で勉強しなければなりません。自分で自分にきっかけを与えるのにもコツがあります。

人間は、気持ちはいくらでも変えられますが、自分の身体を動かすことがなかなかできません。意識には重さがありませんが、身体には重量があるので、何かの作業を行おうとすると慣性の法則が出てきます。休んでいる状態から勉強する状態に切り替えるときは、この慣性の法則をうまく利用する必要があります。

そのための方法が小さな反復法です。まず、やらなければならない重い勉強があったとします。そのときに、自分のいちばん好きなことを思い浮かべます。そして、やらなければならない勉強に5分取り組んだら、自分のいちばん好きなことを5分します。タイマーで計っておき、切り替えは自動的に行うようにします。どんなに面倒なことでも5分だけならできるものです。その5分で、まず机の上を整理するだけで終わってもかまいません。

自分の好きなことを5分したら、次にまた、やらなければならないことを5分間します。今度の5分は、本を並べるだけで終わってもかまいません。また次の5分で、自分のいちばん好きなことをして、また、次の5分でやらなければならないことをします。このように、何度か5分で切り替えているうちに、やがて、やらなければならないことをしているときに全然抵抗がなくなっているのに気がつきます。そうしたら、そのままそれを続けていけばいいのです。

作文を書くという勉強は、開始するときに大きな精神的エネルギーを必要とします。これが、問題集を解くような勉強に比べて、作文の勉強を難しくしているいちばん大きな要因です。また、長い時間をとる勉強に比べて、毎日の暗唱や音読の自習のようなわずか10分の勉強は、始めるときの気持ちのエネルギーは同じですから、かえって取り組みにくいという面があります。

中学生や高校生のみなさんは、小さな反復法を使って、作文や暗唱のような取り組みにくい勉強をうまくコントロールしていってください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103) 子供たちの作文(59)