△図は日本経済新聞より

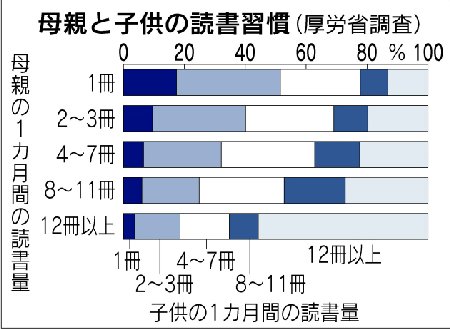

7月20日の日本経済新聞に、「子の読書量、親に比例」という厚生労働省の調査が載っていました。

こういう傾向があるだろうことは、これまでだれもが漠然と感じていたと思います。それが3万6千件のデータの裏づけで明らかになったということです。

しかし、これだけでは、この調査の結果を現実に生かすことはできません。「子供に本を読ませるためには、親がまず読め」と言うに等しいからです。

親が読まないのは、そういう読まない状態で生活がこれまで滞りなく運営されていたからであって、その生活をすぐに変えるわけにはいきません。

「年収と成績」の調査についても同様です。年収と成績が比例していると言われて納得しても、それで現実が変わるわけではありません。

ここで大事なのは、調査における例外です。親の年収が低くても成績がいい子がいるように、親の年収が高くても成績の悪い子はいます。同じように、親が本を読むのに、子供が読まないケースと、親が本を読まないのに、子供が本を読むケースという例外があるはずです。この例外の中にこそ、現実を変える鍵があります。

実際、昔の父親や母親(今の親の親の世代)は、忙しくて本を読む時間などあまりありませんでした。しかし、それらの家庭でも、多くの子供は本を読むようになりました。それは、なぜかというと、夕方の食事の時間のあと、ラジオ、雑談、宿題などの時間が過ぎると、子供にとっては本を読むぐらいしか時間の過ごし方がなかったからです。

ところが、今では、テレビ、ビデオ、ゲーム、ケータイ、インターネットなど、家庭の中に時間つぶしの娯楽がふんだんにあります。本を読まない親は、その読まないことが問題なのではなく、読まない時間にテレビを茶の間で見ているということが問題なのです。親が惰性でテレビを見ている中で、子供が読書をするというのはほぼ不可能です。

この対策は、テレビを見ないことです。見るとしても、茶の間ではなく、個人用のテレビをイヤホンなどで親が自分だけで見るようにすることです。又は、テレビよりもインターネットを利用するということになるかもしれません。

テレビ以外に読書の時間を奪うもう一つのものは、子供のゲームです。ですから、ゲームの制限も重要です。これは、ある時間が来たら強制的に片付けるか、読書を1時間したらゲームを15分などというように、読書とゲームをセットにすることです。いずれにしても大事なことは、親の断固とした決定と実行です。

問題は、読書をするかしないかということにあるのではなく、テレビやゲームの時間をいかに制限するかということにあるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

最初に暗唱を始めたころ、よどみなくすらすらと暗唱できた子が、慣れてくると、だんだん思い出しながら言うようになることがあります。また、意味は合っているが、表現が微妙に違っているということもあります。例えば、「……したら」を「……すると」と読むなどの例です。

これは、「暗唱の手引」に沿って暗唱の練習をしていないからです。つまり、毎日の反復練習の回数が少なく、「覚えたからいい」、「言えるようになったからいい」、というふうになっているからだと思います。

暗唱は、「大体言える」という程度では、あまり力がつきません。完璧にすらすらと言えるぐらいになっていることが大事です。

それは、なぜでしょうか。

人間と道具との関係を考えてみます。例えば、人が、楽器を使う、絵筆を使う、ペンを使う、剣を使う、という場合です。

最初は、人が道具を媒介して世界と対峙するという関係になっています。

しかし、その道具を反復して使っていると、やがて、長期間の練習を経て、人と道具が一体化するようになります。「普通に道具を使う」という段階から、「自分の手足のように使う」という段階になるのです。

すると、そこで、自分が表現的に拡大するという状態が生まれます。眼鏡が自分の目を拡大し、補聴器が自分の耳を拡大するように、自分の表現力が「道具を使っている」という意識なく、拡大するようになります。

道具と自分が一体化して、道具による表現が自分自身の表現であるようにできるようになると、その表現力の拡大に合わせて、実は感受性も拡大します。例えば、詩を書く人は、世界を詩的に見ます。詩を書かなかったら感じなかったような細部を感じるようになるというのが、表現力が感受性を規定するということです。

表現力がなかったときには、見えなかったもの、感じなかったものが、表現力の拡大に伴って、見たり感じたりすることができるようになります。これは、道具を単に道具として意識して使っているときとは、レベルの違う見方、感じ方です。外見上は、「普通に道具として使うこと」と「自分の手足のように使うこと」との間に、あまり差はないように見えますが、自己の拡大という点で、実は質的な差があります。その質的な差が、感受性の差になります。

暗唱の場合も同じです。思い出しながら言う暗唱と、自分の体の一部になったかのように言う暗唱との間には、質的な差があります。

自分の一部となった暗唱ができるようになると、そこで言葉の把握力が増してきます。だから、暗唱の力がついてくると、読書をしたときの吸収度も違ってきます。暗唱が理解力を高めるというのは、こういう関係があるからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

6月の清書の森リン大賞です。

6月から、手書きの清書もサーバーに保存するようにしました。このため、小学校低学年のみなさんは、手書きの清書だけにした人が多く、パソコン清書が少なくなりました。

手書きの清書は、「清書の谷」で見ることができます。(ただし、自分の清書のみ)

https://www.mori7.com/seisyo/

★6月は手書きの清書を送ってくれた人が多かったため、パソコンの清書が少なくなりました。(清書は、手書きとパソコンの両方を送っていただいても結構です)

6月の森リン大賞(小1の部46人中)

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●うんどうかい | きよれ | 59 | 131 | 39 | 44 | 53 | 87 |

| 2位 | ●はっぴょうかい | きしせ | 59 | 376 | 38 | 43 | 52 | 84 |

| 3位 | ●あめのひ | せがわみずき | 58 | 114 | 38 | 43 | 48 | 96 |

6月の森リン大賞(小2の部103人中)

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●ほたる | みるく | 66 | 487 | 39 | 54 | 67 | 81 |

| 2位 | ●開校記念集会をしたよ | ひゆあ | 66 | 574 | 44 | 46 | 63 | 87 |

| 3位 | ●どんなぼうしにしようかな | ゆこぷん | 66 | 617 | 48 | 43 | 58 | 96 |

| 4位 | ●ヤゴがたくさん | みりまりん | 65 | 514 | 39 | 51 | 62 | 89 |

| 5位 | ●のぼりぼう、だあいすき | リリー | 65 | 425 | 39 | 43 | 57 | 93 |

| 6位 | ●がんばっている九九のこと | レモン | 65 | 650 | 39 | 43 | 56 | 97 |

| 7位 | ●リスーピアにいったこと | アリス | 65 | 573 | 42 | 44 | 55 | 95 |

| 8位 | ●ほうねんえび | みやま | 64 | 399 | 41 | 43 | 66 | 86 |

| 9位 | ●日直でほめられた | ダイアナ | 64 | 503 | 41 | 44 | 64 | 92 |

| 10位 | ●ちびっこずもう | きりる | 64 | 519 | 41 | 43 | 59 | 76 |

6月の森リン大賞(小3の部150人中)

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●わたしがもっとがんばらないといけないこと | レモネード | 73 | 946 | 48 | 56 | 72 | 90 |

| 2位 | ●がんばったこと | ゴールド | 71 | 530 | 41 | 56 | 79 | 92 |

| 3位 | ●遠くへたびする鳥の感想文 | かめに | 71 | 938 | 46 | 53 | 78 | 86 |

| 4位 | ●ナメちゃんとカタちゃん | りすっぴ | 71 | 1149 | 44 | 48 | 68 | 92 |

| 5位 | ●鳥と遠い外国へ行きたい | ひなた | 71 | 790 | 48 | 46 | 68 | 92 |

| 6位 | ●遠くへたびをする鳥 | かゆか | 70 | 564 | 47 | 52 | 62 | 84 |

| 7位 | ●サッカーをしたこと。 | かなろ | 70 | 807 | 47 | 49 | 62 | 87 |

| 8位 | ●兄のいない三日間 | ゆいゆ | 69 | 801 | 37 | 50 | 73 | 79 |

| 9位 | ●がんばるぞー | はーちゃん | 69 | 583 | 42 | 48 | 70 | 86 |

| 10位 | ●知恵を出し合った二人三きゃく | ふうこ | 69 | 636 | 44 | 46 | 69 | 76 |

6月の森リン大賞(小4の部139人中)

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●楽しかった一宇荘 | スヌーピー | 77 | 980 | 39 | 61 | 94 | 83 |

| 2位 | ●怪我の功名 | まめっち | 76 | 834 | 43 | 59 | 74 | 87 |

| 3位 | ●川とどろんこの思い出 | ショコラ | 75 | 1320 | 47 | 53 | 76 | 86 |

| 4位 | ●うれしい時と悲しい時 | クリスタル | 75 | 1293 | 43 | 57 | 68 | 95 |

| 5位 | ●お父さんはすごい! | 海太郎 | 74 | 710 | 53 | 52 | 77 | 80 |

| 6位 | ●水泳教室の後のおにごっこ | なっち | 74 | 726 | 43 | 55 | 75 | 96 |

| 7位 | ●おもしろい体育 | ルナ | 74 | 1174 | 44 | 51 | 68 | 90 |

| 8位 | ●またやりたい砂遊び | ピカピカ | 74 | 799 | 49 | 45 | 68 | 93 |

| 9位 | ●いろんな水遊びはアニーとの思い出 | ダイヤモンド | 73 | 668 | 42 | 53 | 82 | 87 |

| 10位 | ●学校で遊んでいてよかった私 | 音ぷちゃん | 73 | 637 | 44 | 57 | 66 | 93 |

★1位の作品は、優れた内容でしたが、先生、友達、場所などが特定できる固有名詞が多かったため、表示しませんでした。次回は、名前を匿名にして清書を投稿するといいと思います。

6月の森リン大賞(小5の部138人中)

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●ユーモアたっぷりな岩崎先生 | ききほ | 79 | 923 | 47 | 57 | 102 | 87 |

| 2位 | ● My favorite teacher (私の大好きな先 | みっくまっく | 79 | 1070 | 46 | 65 | 87 | 89 |

| 3位 | ●聞き方感じ方 | りょうたろう | 79 | 892 | 49 | 60 | 73 | 89 |

| 4位 | ●日本の生活は贅沢だ | なぞのたびびと | 78 | 940 | 54 | 58 | 82 | 81 |

| 5位 | ●大切に使えば長持ちするもの | まーりん | 78 | 1138 | 48 | 54 | 79 | 86 |

| 6位 | ●一本のえんぴつを最後まで | ピッピ | 78 | 1033 | 53 | 50 | 74 | 76 |

| 7位 | ●インド人は偉い!! | ほしのみか | 78 | 907 | 48 | 57 | 68 | 89 |

| 8位 | ●感覚の違いを乗り越えて | リラックマ | 77 | 873 | 54 | 54 | 64 | 89 |

| 9位 | ●先生おもしろい! | りっくん | 77 | 887 | 48 | 57 | 61 | 95 |

| 10位 | ●先生、サッカーをしたいです。 | かこちゃん | 77 | 1106 | 47 | 48 | 60 | 87 |

★清書の場合は自動的に満点になるので、項目のキーワードは入れなくてかまいません。内容本位で書いていって結構です。

6月の森リン大賞(小6の部133人中)

悪のヒーロー人間

ミス・バニー

トキ、イリオモテヤマネコ、メダカ。これらはある共通点がある。それが何だか分かるだろうか。そう、すべてレッドデータブックに記載されている、絶滅危惧種である。そもそもなぜ、地球に絶滅危惧種がいるのだろうか。それは、すべてではないが、人間が環境を破壊したために、生き物がすみかを追われ、激減してしまったのである。その絶滅危惧種、(動物、植物)を救おうと努力する人の姿は、人間の良い点で、ほこっても良い面だという。しかし私は、人間が自然を破壊して、生き物をおびやかしているのだから、それを止めて、元に戻すのは当たり前ではないかと感じる。最も良いのは、激減している動植物に対し、いち早く手を差し伸べることであって、絶滅危惧種に指定されたときから、救済活動をするのは矛盾していると思う。【構成】

自然破壊によって減っている動植物は何か、と聞かれるとまず思い出すのは、身近な生物だろう。例えば、私の場合ミノムシを思い出す。このミノムシ、つい二、三年まえには、とても身近だった虫である。しかし、近ごろこのミノムシを全く目にしないのである。ミノムシは、私のことをムシしているのだろうか(笑)。この現状からも、日々身近な動物が、人間のせいで姿を消していることが分かる。 【題材】 【表現】

もうひとつ減っていると聞いた生き物がいる。ホタルだ。お母さんの小学生の頃には、ホタルはどこの川にもいたらしい。しかし、今は悲しいことに、ごく限られた、清流の上流にしかいないではないか。昔は電球のかずよりホタルの光のほうが多かったはずなのに。ここで一つ疑問を感じる。昔はどの川にもホタルはいた。今は清流にしかいない。ホタルは清流にしか住まない。ということは、昔はきれいだった川も、今では汚染されていると言うことになる。このまま、ホタルの命のともし火が消えませんように。

今、地球は、今までにない自然破壊による、動植物の絶滅の危機におちいっている。今、緊急に保護を要する動植物だけでも、三万七千種近くいる。この原因は何か。それは、人間が地球を独り占めしたことにある。この行動によって、破壊の方向へ進んでしまっているのだ。私たちの高度な技術や文化は、豊かな自然の恵みに支えられて発達してきた。ひとたび自然の利用方法を誤り、健全な生態系を傷つけてしまえば、取り返しのつかないことになってしまう。何事も、後悔先に立たず。私たちだけでなく、未来の子孫のためにも、真剣にこの問題に取りくまなければならない。 【主題】

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●悪のヒーロー人間 | ミス・バニー | 82 | 1051 | 57 | 73 | 89 | 86 |

| 2位 | ●余裕のなかった書道ガールズ | あんこ | 80 | 1195 | 42 | 71 | 86 | 84 |

| 3位 | ●絶滅の道へ一歩一歩 | ひろみ | 80 | 943 | 48 | 64 | 76 | 86 |

| 4位 | ●生態系 | コレルリ | 79 | 1301 | 46 | 68 | 105 | 92 |

| 5位 | ●腹痛薬が必要な学校生活 | はるりん | 79 | 1075 | 41 | 55 | 101 | 80 |

| 6位 | ●人間と環境 | ピロシ | 79 | 1181 | 49 | 75 | 95 | 87 |

| 7位 | ●自然と共存 | ともじろう | 79 | 929 | 54 | 90 | 91 | 81 |

| 8位 | ●人間と自然の調和 | けん道少年 | 79 | 910 | 48 | 65 | 84 | 84 |

| 9位 | ●「遊び」取扱説明書 | けん | 79 | 904 | 46 | 63 | 78 | 93 |

| 10位 | ●個々を尊重しあう | まかじろう | 78 | 1202 | 48 | 121 | 128 | 86 |

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103) 子供たちの作文(59)

言葉の森の作文指導の特徴は、小学校低中学年では項目指導、小学校高学年から中学生高校生にかけては構成指導を中心にしていることです。実は、ここに、日本の中学高校における作文教育の不足を克服するための鍵があります。(前回からつづく)

項目指導というのは、例えば、作文の中に、「たとえを入れる」「会話を入れる」「思ったことを入れる」という指導です。

今でこそ、そういう指導をするところも増えてきましたが、言葉の森が最初にこの項目指導を始めたとき、保護者からも専門家からも多くの批判がありました。それらの批判を一言で言うと、「何を書くかまだわかっていないうちから、『今日の作文に会話を入れる』という指導をするのはおかしい」というものでした。

なるほど、と思う人も多いと思います。しかし、この批判の根底には、「作品としての作文」という考えがありました。言葉の森が考えているのは、「教育としての作文」ということです。つまり、作文を書くのは、作品を作るためではなく、文章を書く力をつけるためだという考えだったのです。

小学校低中学年では、この内容本位の作品作文と、構成を重視した項目作文との差はそれほど大きくはありませんが、中学生、高校生になると、この差はきわめて大きくなります。そして、ここに、中学生、高校生の作文の授業の少なさを克服するポイントがあるのです。

今の中学や高校では、作文の授業はほとんどありません。たまに授業があったとしても、課題を与えて自由に書かせるだけという指導なので、書き上げた作文に対しては、作品としての出来不出来を見たり誤字の有無を指摘したりするような評価になります。

しかし、これが実に大変なのです。国語の授業を担当する先生に、日常的にそのような指導や評価をする余裕はまずありません。

ここで、言葉の森の構成作文が生きてきます。

構成作文とは、具体的には、次のような形の作文です。

「第一段落で身近な実例と意見、第二段落で理由1と体験実例、第三段落で理由2と社会実例、第四段落で反対意見に対する理解と名言。以上の四段落で作文を書く」

このような構成方法をあらかじめ指示して指導すれば、生徒自身が作文を書きやすくなるとともに、先生がその作文を評価しやすくなります。

言葉の森の構成作文を、「起承転結」や「序論・本論・結論」などの構成方法と同じように考える人がいます。しかし、そうではありません。「起承転結」や「序論・本論・結論」などは、作品を作るための構成ですが、言葉の森の構成法は、それよりも、文章を書く力をつけるための練習方法としての構成法です。

中学、高校でも、この構成作文を取り入れれば、もっと多くの授業が可能になると思います。それは、生徒の一作品を丸ごと評価するのではなく、それぞれの段落ごとに評価することができるようになるからです。例えば、800字の文章を最後まで読んでから評価するのではなく、200字まで読んで第一の評価をし、400字まで読んで第二の評価をするということができるようになります。

更に、ここに自動採点ソフト「森リン」の評価を加えれば、中学や高校でも、毎日、作文の指導ができるようになると思います。

現在の日本の作文教育のいちばんの問題は、作文を書かせる回数が少ないというところにあります。(その反対に、小学校低学年で、作文を書かせる回数が多すぎるという問題もありますが)。この作文教育の隘路を克服するのが、項目作文と構成作文なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 言葉の森の特徴(83)

日本の作文教育の特徴は、小学校低学年から作文の指導があるということです。これは、実は世界的にはかなり珍しいことなのです。

日本語は、音声と文字の一致する言語なので、「わとは」「おとを」「えとへ」などの例外を除けば、話す言葉がそのまま書く言葉になります。

例えば、日本語では「おかあさん」という音声は、そのまま「おかあさん」という文字になります。しかし、英語では、例えば「レリビー」という音声から「Let it be」という文字は出てきません。だから、欧米では小学校低学年での作文指導ができないのです。

もちろん、日本における小学校低学年での作文指導にも問題はあります。それは、先の「わとはの区別」のような場面で、読む学習を伴わないまま作文の学習だけを先行させると、単なる間違い直しのための作文指導になってしまうことがあるということです。

さて、小学校低学年で盛んだった作文指導が、日本では、中学、高校になると途端になくなってしまいます。少なくなるどころか、ほとんどなくなってしまうのです。あるとしても、夏休みの宿題として、税金作文や人権作文といった中高生にはあまり興味の持てない課題が出されるぐらいです。

それは、なぜかというと、中学、高校では、先生が生徒の作文を読んで評価するだけの時間が物理的にとれないからです。評価する時間がとれないから、指導する時間もなくなるという関係になっているのです。

では、どうしたらいいのでしょうか。

言葉の森の作文指導の特徴は、小学校低中学年では項目指導、小学校高学年から中学生高校生にかけては構成指導を中心にしていることです。実は、ここに、日本の中学高校における作文教育の不足を克服するための鍵があります。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 言葉の森の特徴(83)

勉強の中で最も大事なものは、暗唱、読書、作文だと思います。

暗唱は、理解力を育てます。読書は、思考力を育てます。作文は、表現力を育てます。

暗唱をすると、記憶力が育つ面もありますが、それ以上に、物事の全体を把握してすばやく理解する力が育つようです。

読書が育てる思考力は、読む思考力とも言うべきもので、自分が理解したものを頭の中で構造化する力です。

理解力と思考力は、相互に独立していて、理解力は主に学校の成績に関係し、思考力は主に勉強の学力に関係しています。

理解力と思考力は相携えて成長していくものですが、成長の途中の過程では拮抗関係になることがあります。例えば、小学校低学年のうちはだれでも暗唱が得意ですが、中学になって思考力がついてくると逆に暗唱が苦手になる、というような関係です。だから、この両者をバランスよく成長させていく必要があります。

作文が育てる表現力は、書く思考力とも言うべきものです。思考力は物事を構造化する力ですが、読書が読み取ったものを構造化することであるのに対して、作文は自分がこれから書こうとするものを構造化することです。

この「暗唱、読書、作文」という勉強は、これまで漠然とその重要性は指摘されていましたが、具体的な勉強が進めにくいという面がありました。暗唱や読書や作文については、「馬を川に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」というような言い方がいちばんぴったりするような勉強だったのです。

これまでは、暗唱、読書、作文について、それらを勉強として身につけさせる方法がほとんどありませんでした。しかし、今は、それらの勉強を強力に押し進めることのできるツールと方法ができています。言わば、馬を川に連れていくだけでなく、川で水を飲ませることもできるようになったのです。そして、水を飲むことができるようになれば、だれでも、今度は自分から進んで川に行けるようになります。生き物には、そのように自ら向上する力が自然に備わっているのです。

この暗唱、読書、作文という日本語力の総合的な土台の上に、今後、日本の自然、文化、歴史と一体化できるような力をつける勉強も進めていく必要があります。

このように勉強の内容が変わるとともに、これからは勉強の形態も変わってくることが予想されます。これまでの教育は、解く勉強、教える勉強、競争させる勉強、勝ち負けのための勉強という面を強く持っていました。これからの勉強は、読む勉強、学ぶ勉強、発表する勉強、向上のための勉強という面が強く出てきます。向上のための勉強は、同時に、創造や貢献のための勉強にもつながっています。

このような新しい形態の勉強は、学校や塾の専門化した分業体制に任せるようなものではなく、自主学習や家庭学習を中心にしたものになります。その家庭学習が集まって、地域での自主学習を作り上げるようになるでしょう。今後、予想される経済危機に対しても、地域での自主学習が行われていれば、教育に関しては自給自足経済で対処していくことができます。

しかも、現代は、だれもがインターネットで広い世界につながることのできる時代です。

地に足のついた自主学習と、ネットでのオープンな情報交換によって生まれた新しい教育の土台の上に、正しく民意を反映した新しい政治が行われるようになれば、そこから本当に人間の新しい歴史が始まるのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

言葉の森新聞7.3週号でお知らせした「問題集読書と四行詩の自習登録」のページができました。

https://www.mori7.com/mori/mdds.php

問題集は、各自でご用意ください。

このページで自習登録をすると、言葉の森から、「問題集読書と四行詩の手引」と「分冊作成用の表紙」が送られてきます。

自分で分冊を作成し、毎日4-6ページ読み、四行詩を1つ書いて、作文と一緒に先生に送ります。

そうすると、先生の方で自習チェックをするようになります。

問題集読書は、小学5年生から受け付けていますが、実は5年生にはまだ少し難しいと思います。しかし、5年生でも、いい詩を書いてくる子はかなりいます。

毎日4-6ページ読み四行詩を1編書くのにかかる時間は、大体15分です。このわずか15分の勉強で、読む力も書く力もつきます。

問題集なので、問題を解きたくなる人もいると思いますが、問題を解く勉強というのは多くの場合時間の無駄です。国語の勉強は、読む力をつけるという正攻法で取り組んでいくものです。

四行詩は、作文と一緒に先生に送るので、ルーズリーフのようなものに書いていくといいと思います。返却された四行詩をファイルしておくと、あとでいい思い出になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母向け記事(61) 問題集読書(33)

読書というものの最終的な姿は、ひとりで読む、好きなものを読む、自分のペースで読む、考える材料として読む、という形です。本を読む生活が日常化している人は、通常こういう読み方をしています。

しかし、世の中には、本の好きでない子に本を読ませる工夫として、この読書の自然な形から遠ざかる読み方を教えているところもあります。子供の教育としての読書は、大人の読書生活としての読書とは異なりますから、いろいろな工夫をするのはよいことですが、あまり人工的な工夫は、かえって長続きしません。

学生時代に読書会をしたことのある人は多いと思いますが、読書会の欠点は、第一に、読むのが遅すぎることです。本というものは一挙に最後まで読んだ方が頭に入ります。難しい本の場合は、最後まで読んでそのあと再読すればよいのです。ところが、読書会では、1章を1週間かけて読むというような読み方をします。これでは、理解できるものもかえって理解できなくなってしまいます。

第二に、読む人のレベルに違いがあることです。参加する人が同じぐらいのレベルだということは、めったにありません。すると、話がはずむのは、低いレベルの話題のときだけということになります。

第三は、興味が人によって違うということです。したがって読書会は多くの場合、一部の人にだけ興味があり、ほとんどの人にはあまり興味のない本で行われるようになります。

読書は、読書会などでゆっくり読み合うよりも、自分のペースで好きな本をどんどん読んでいった方がずっと楽しく能率よく身につきます。

読書会形式が役に立つのは、その本に精通していて参加者全員よりも一段高い立場にいるリーダーとなる人が存在しているときです。これは、学校でいえば先生にあたります。つまり、いい先生がいる、参加者が大体同じレベルである、参加者の興味が似ている、というのが、読書会がうまく行く条件になります。

しかし、これは参加者と本のレベルが低いときに成り立ちやすい条件です。参加者と本のレベルが高くなるにつれて、この条件は成り立ちにくくなります。

小学校の学年で言うと、小学校2年生から4年生ぐらいまでは、読むレベルが似ているので、読書会という形式で本を読むことも可能です。しかし、小学校2年生から4年生のころは、そういう回りくどいやり方をしなくても、読む機会さえ増やせば、だれでも本を読むようになるものです。

小学校5年生以上になると、読書会はかなり難しくなります。このころになると、読める子と読めない子の差がかなり広がるので、そういう読書力の差をうまくまとめられる先生はほとんどいなくなります。そして、たとえうまくまとめられる先生がいたとしても、読書力のある子は、読書会よりも自分のペースで本を読むことを好むようになるのです。

こう考えてみると、読書会形式は、教室集団の一斉授業で、先生の工夫がカギで、参加する生徒はただのお客さん、という近代の学校スタイルの勉強を無意識のうちに踏襲しているように見えます。

未来の教育は、個人別に対応し、先生は後ろから見守るだけで、生徒が自分のペースで進めていく、というようなものになります。

読書する子を育てるという場合、どんな本をどのように読むかということよりも、まず毎日必ず読むということが大事です。毎日家庭で本を読む時間を確保すれば、それだけで本を読む子は育ちます。そのあと、初めてどのような本をどのように読むのかを考えていけばいいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)