クラウドという言葉は、もう古いと思う人もいるかもしれませんが、これは、今もなお、これからの社会を特徴づける根本的な概念です。

クラウドというのは、単に自社サーバーで行っていた業務を、アマゾンやgoogleのサーバーを借りて行うというようなものではありません。単にこれまで切り離されていた情報がネットワークを介してつながるというだけではなく、もっと根本的に、情報の主体と客体がそれぞれクラウドの雲の中でつながってしまい、境目がなくなるということなのです。

今、私たちは、インターネットで本を買おうとすれば、アマゾンで買うか楽天ブックスで買うかという選択をまず最初にすると思います。しかし、そういう選択をしなければならないのは、クラウド化がまだ十分に進展していないからです。クラウド化の完成された社会では、本を買うという選択だけがあり、その選択がどこの書店で行われるかということはクラウドの中に隠れて見えなくなります。これは、アマゾンにとっても楽天ブックスにとっても同様です。書店もクラウドの中にあり、顧客もクラウドの中にいます。

そういう状態が嫌だからといって、自分の周りの雲だけをきれいに吹き消して見通しをよくするということは、言い方を変えれば、オープンからクローズドになることです。そして、オープンなクラウドの雲はますます広がり発展していくのに対して、クローズドな透明性はますます狭く小さくなり衰退していきます。

これは、具体的には次のようなことです。ある人が、アマゾンで本を注文したとします。しかし、それがアマゾンの中で品切れであった場合、アマゾンはその注文を楽天ブックスに回します(今はまだそうなっていません。これは、クラウド化が進展したあとの話です)。すると、買い手は、どこで買ったという意識なく本を手に入れることができます。これは、買い手が楽天ブックスで買った場合も同様です。

ところが、ここで、アマゾンが注文を楽天ブックスに回すのはもったいないからと、自社の品切れが解消するまでその注文をとどめておいたらどうなるでしょうか。これは、自分だけクラウドの雲の中に境を作って売上を確保しようとすることです。しかし、そのようにして境を作った途端、買い手はその境のある売り手を選択しなくなるのです。

これを今のソーシャル・ネットワーキング・サービスにあてはめると、どうなるでしょうか。

googleがfacebookに対抗して、新しくgoogle+というソーシャルサービスを開始しました。facebookをやっている人の中には、既にmixiもやっているし、ブログも複数運営しているし、twitterもやっている、というが多いと思います。この上更に、google+も始めるとなると、これらのソーシャルサービスをどう使い分けたらいいのかと頭を悩ます人も出てくるでしょう。しかし、そこで頭を悩ますのは、まだこれらのソーシャルサービスがクラウド化が十分に進展していない過渡期の状態にあるからです。

クラウド化の進んだ社会では、個々のソーシャルサービスはクラウドの雲の中にのみこまれます。既にいま、twitterの投稿を自動的にfacebookに連携させたり、ブログの記事をやはり自動的にfacebookのノートに連携させたりすることができるようになっています。記事を投稿する個人の関心は、記事を書くことにあるのであって、どこに投稿するかということではなくなっています。

これまでは、さまざまなソーシャルサービスを使い分けるという考えがありました。同じ記事をあちこちのソーシャルサービスにコピーするのは、読者に対して失礼だという感覚もあったと思います。また、検索エンジンに検索されやすくするために、同じ記事をコピーしたり、同じようなリンクを多数のブログにつけたりするのは、ルール違反だという感覚もありました。

しかし、これからはそうではなくなってきます。ある記事を書いた個人は、その記事を多数のソーシャルサービスに同じように発信します。それは意図してそうするというよりも、ソーシャルサービスの中で自動的にそのような連携が行われるようになってくるからです。

facebookの操作になじんでいる人は、facebookから情報を発信するでしょう。すると、それがブログにも、twitterにも、google+にも連携されて同じように発信されます。その情報を読む人は、やはり自分が操作的になじんでいるところからその情報を読み取ります。ある人はブログから読み取り、ある人はtwitterから読み取り、ある人はgoogle+からその情報を読み取ります。そして、コメントを返すときは、それぞれのソーシャルサービスから、その情報に対して返信をするのです。書く人はfacebookから、読む人はgoogle+で、そして、読んだ人がgoogle+で返信したコメントは、書いた人がfacebookで読み取るという形になります。もちろん、こういう状態になるにはまだしばらく時間がかかるはずですが、大きな方向はもう変わりません。

このようなクラウドの状態に置かれるのが嫌だからといって、自社のソーシャルサービスにいる会員の情報を囲い込みするところは、クラウド化の発展から取り残されていきます。個人の関心は、どこのソーシャルサービスを使うかということではなく、どういう情報を発信するかというだけになるからです。

個人は1人で、使えるソーシャルサービスは多数あります。これは、1軒の家に多数の玄関があるのと同じです。だれでも、どの玄関からでもその家に入れます。そして、どの玄関から出るのも自由です。しかし、もしある玄関から入った場合に限り、出るときもその玄関からしか出られないとすれば、人はすぐにその玄関を使わないようになるでしょう。よほど、その玄関に愛着があれば別ですが、普通の人間の関心は家に入ることであって、玄関を通ることではないからです。

iphoneのOSかアンドロイドのOSかというのも、この選択に似ています。玄関の大きさに10倍ぐらいの差があれば、人はたとえクローズドの不便な玄関であっても、その不便さを我慢するでしょう。しかし、2倍以内の差であれば、多くの人はたとえ小さくてもオープンな玄関の方を選ぶはずです。クラウド化の進展とは、こういうことなのです。

そして、このクラウド化は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの世界に留まりません。これからの社会は、政治も、経済も、教育も、文化も、遅い早いの違いはあれ、すべてこのクラウド化の雲の中にのみこまれていきます。もちろん、タイミングというものは必要で、雲がまだ広がっていない分野で、自分だけオープンになるというのは賢い決定とは言えません。しかし、いずれどの分野にも、この雲が押し寄せるとしたら、考え方だけはクラウド化に対応したオープンなものに切り換えておく必要があります。

しかし、クラウド化がどれだけ進展しても、クラウドの雲の中にのみこまれないものももちろんあります。実は、そこに人間の本質があるとも言えるのです。

クラウドは、人間の生活を確かに便利にします。しかし、人間は便利さのために生きているのではありません。便利さの雲の中に解消しないものが人間の本質で、それは身体性とも言うべきものです。

ある個人がある特定のことに好みや関心を持ち、特定の過去の経験を持ち、特定の人に出会ったり、特定の行動をとったりするところに、人間の身体的な特質があります。

将来、教育のコンテンツは限りなくクラウド化していきます。知識や方法は抽象的なものですから、クラウド化されればされるほど便利になっていくのです。しかし、例えば、ある子供がいるということは、その子供を育てた特定の家庭があり、その子供が生活する特定の地域があり、その子供と長い時間かけて接する特定の先生や友達がいるということです。

この特定の家庭や、特定の地域や、特定の先生や友達が、クラウド化の進展にもかかわらず、決して雲の中にのみこまれることのない確実な地面として残ります。ところが、その地面は、過去の時代のように孤立した地面ではありません。広がる雲によって世界につながる地面になっているのです。

言い換えれば、クラウド化によって限りなく便利になったソーシャル・ネットワークのプラットフォームを使って、世界中で最も優れた教育コンテンツをフルに利用して、家庭と地域の協力で小さな寺子屋教育が行われるというのが、未来の教育の姿になっていくだろうということなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) facebook(29)

みんながよく知っている「桃太郎」を読んで感想文を書く練習です。このような形で書いていけば、読書感想文は簡単です。

感想文のコツは、似た話を長く書くことです。1日に書く分量を400字ぐらいにしておき、3日か4日で全部仕上げるようにすれば負担がありません。

以下は、小学校5、6年生ぐらいで書く感想文の例です。

▼1日目

緑の山と青い川、桃太郎が生まれたのは、こんな自然の豊かな村だった。しかし、その村は、毎年来る鬼のためにとても貧しい村だった。(情景などがわかるようにして書き出しを工夫する)

ある日、いつものように、おばあさんが川で洗濯をしていた。すると、川上から大きな桃がドンブラコッコ、ドンブラコッコと流れてきた。(物語の序盤から引用する)

ぼくは、一年生のころ、父と母と弟でキャンプに行った。キャンプ場には、きれいな川があり、その川の近くでぼくたちはバーベキューをした。食べたあとのお皿を洗うと、川の流れがすぐに汚れを運んでくれる。ぼくは、昔の人はこんなふうに川で洗濯をしたのかなあと思った。(自分自身の体験を書く)

さて、その川のキャンプでのいちばんの思い出は、冷やしておいたスイカがいつの間にか流されてしまったことだ。夜冷やしておいて、次の日に食べようと思っていたスイカが、朝起きてみるとなかった。一緒に冷やしておいた父のビールはそのまま残っていたので、たぶん夜のうちに川に流れていってしまったのだろう。

ぼくは、ふと、桃太郎の生まれた桃も、上流でだれかが冷やしておいたのではないかという気がしてきた。(この感想は主題に関係なくてもOK)

▼2日目

桃から生まれた桃太郎は、一杯食べると一杯分、二杯食べると二杯分大きくなった。しかし、桃太郎はいつまでも食べては寝るだけで何もしようとしなかった。(物語の中盤から引用する)

ぼくの小さかったころの話を、父と母に聞いたことがある。最初三千グラムで生まれたぼくは、一年たつころには、もうその三倍の十キログラム近くになっていたそうだ。ぼくの今の体重は三十五キログラムなので、生まれたときの約十倍になっている。そんなに大きくなるまで何杯ご飯を食べたかはわからないが、たぶん最初のころの桃太郎と同じようにぐんぐん大きくなっていったのだろう。(身近な人に取材する)

母に聞くと、ぼくは小さいころ、自分から言葉をしゃべろうとせず、まるでお地蔵さんのようにいつもにこにこ人の話を聞いているだけだったそうだ(「まるで」という比喩は文章を個性的にする)。母は、そのことを少し心配していたらしい。たぶん、そのときの母の気持ちは、いつまでも食べて寝るだけの桃太郎を見ておじいさんやおばあさんが感じた気持ちと同じではなかったかという気がする(「たぶん」という推測は自然と感想になる)。

▼3日目

やがて成長した桃太郎は、犬と猿とキジを連れて鬼を退治に出かけた。犬は噛み付き、猿は引っかき、キジは目を突っつき、桃太郎は鬼を投げ飛ばした。(物語の終盤から引用する)

ぼくは、この戦いぶりを見て、ふとぼくたちのサッカーチームを思い出した。サッカーには、もちろん、噛み付きや引っかきはない。まして目を突っついたりしたらすぐに退場だ。しかし、足の速い次郎君、シュート力のある和田君、ピンチのときでもみんなを笑わせるケンちゃんなど、ぼくたちのチームは、それぞれの得意なところを生かす点で桃太郎のチームと似ているのではないかと思った。

このことを父に話すと、父は、こんなことを言った。

「桃太郎がいなかったら、鬼には勝てなかったけど、桃太郎が四人いても、やはり鬼には勝てなかっただろうなあ」(長い会話をそのまま書くと味が出る)

ぼくは最初、桃太郎だけが主人公で犬や猿やキジは脇役だと思っていたが、次第に全員がそれぞれの役割で主人公なのだと思うようになった。どうしてかというと、みんなそれぞれの長所があり、その長所でお互いの短所を補い合っているからだ(「どうしてかというと」などの接続語を使うと感想も長くできる)。(結びは、本の主題に関する感想を書く)

▼4日目

鬼を退治し、宝物を持って村に帰った桃太郎は、それからどうしただろうか。きっと、もう鬼の来ない平和な村で、豊かな自然に囲まれて楽しく過ごしたにちがいない。おばあさんが洗濯をしているきれいな川の横で、犬や猿とキジと水遊びをしている桃太郎の姿が思い浮かぶ。(書き出しと結びを対応させる)

いま、ぼくたちの街に、桃太郎が戦うような鬼はいない。しかし、ぼくたちの街には、桃太郎が暮らしていた緑の山や青い川もない。もし、桃太郎がいまここにいたら、人間にとって戦う相手は鬼ではなく、きれいな自然を取り戻すことになるかもしれない。そして、その桃太郎とは、たぶんこれからのぼくたちなのだ。(「人間」という大きい立場で考え、自分のこれからの行動に結びつける)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

なるほど、こんな感想文を書いたら、先生方やPTAのご父兄はいたく感心されるに違いないし、受験戦争にも勝てそうだ、というのが私のこの感想文を読んだ感想だ。

だが、そこで私は自問する。待てよ、本当に子供がこんな「感想」を持つであろうか?もちろん、それをおわかりの上で、受験戦争を勝ち抜くためにも、このように書けば万人受けするよということ出紹介されているのだろうが、ちょっとひねくれた子供だった私にはどうも納得がいかないのだ。

私が子供の頃、この物語を聞いて最初に思ったことは、「きじやさるや犬たちは、あんなおっかない鬼と戦うのに、キビ団子しかもらえなくてもいいのかな?強い鬼と戦ったらお供の動物が死ぬかもしれないのに、桃太郎は動物たちにお団子ひとつしかあげないなんて・・・。物語では桃太郎はヒーローみたいだけど、私から見ると桃太郎はひどい!人間って、知恵があるのって、ずるい!私だったら絶対桃太郎についていかない!」というものだった。(大人になった今も、この感想はあまり変わらない。)

まあ、こんな感想文書く子は受験に成功するはずはありませんが、感想文って思ったことを書くものであって、100人いたら100人全く違う考えがあってもいいものだと思うのですがね。

そういう見方も、もちろんあります。

私は、当然そういうアプローチで書いたものを認めます。自分らしいものの見方、考え方をしている子は、その個性を伸ばしていくようにすすめます。

しかし、最初の出発点はそうではないのです。

子供たちは、もっと単純に明るいもの美しいもの肯定的なものが好きです。

しかし、肯定的なものから出発しても、そこには必ず暗い面やうその面があります。それに気がついて、ものの見方は次第に複雑になっていくのですが、大人がその暗い見方やうその見方を最初に教えるものではありません。

本好きんさんの見方は、ひとつの貴重な個性ですが、多くの人はそういう感想文の書き方を参考として載せてほしいとは思わないでしょう。

本当は、このサンプルでいろいろな見方の例を書いてもよかったのですが、それでは話が複雑になって何を言いたいのかわからなくなるので、シンプルな例を載せたのです。

こんな、感想文があるなんて、さすが日本!次は、この桃太郎の題名を教えて欲しいです!

とてもためになり夏休みの宿題の感想文の参考になりま〜す

凄くいい感想文でした。

ためになった

上手い

夏休みの宿題の感想文にしたい

役に立った

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19)

言葉の森は、5月からfacebookを始めましたが、facebookのようなソーシャルメディアは、宣伝のためでなくつながりのためにあるということがあらためてわかってきました。そのつながりが結果として宣伝につながることもありますが、宣伝を目的にするとつながりという大元の土台が崩れてしまいます。

そのつながりとは、具体的に、「いいね」ボタンを押すつながり、コメントを書くつながり、グループで投稿するつながりなどです。共通の話題や価値観で一致した人が、グローバルでありながらきわめてパーソナルなつながりを持っているのが、facebookのようなソーシャル・ネットワークのつながり方の特徴です。

では、このつながりの中で、何が求められているのでしょうか。それは、自然の中にあるつながりと似ています。森林を考えてみると、そこに生きる動植物は、自らの作ったものを相互に与え合うことによって豊かな生態系を作り出しています。今西錦司は、この自然の姿を棲み分けととらえましたが、もう一歩進めて考えると、それは、相互にぶつかり合わないための棲み分けであるよりも、もっと積極的に、相互に相手にないものを作り出すための棲み分けとも考えられるのです。

今話題になっているシェアの世界も、この森林の持つ共生の世界と似ていますが、シェアには二つの面があります。ひとつは、所有のシェアです。これは、カー・シェアリングに見られるように自分の持っているものをシェアし合うという、いわば昔からある古い形のシェアです。これに対して新しいシェアは、所有のシェアではなく創造のシェアです。つまり、自分が相手にないものを作ることによってそれを相互にシェアするという考え方です。

これからの世界を待ち受けている危機には、自然災害、戦争や暴動、新しい感染症、経済破局などが考えられます。人間にできることは、これらの危機が起こらないようにすることであるとともに、それがやむをえず起こった場合でも被害を少なくするように工夫することだと思います。

その方法はひとことで言えば、自然災害に対しては早めに避難することです。戦争や暴動に対しては止めることです。止めることの中にはそのために敢えて戦うことも含みます。感染症に対しては我慢することです。明るい気持ちで免疫力を強化して耐えるというのが基本です。経済破局に対しては、助け合うということに尽きます。

そして、今、直近で最も起こる可能性の高いものは何かというと、それは経済破局ではないかと考えられます。ちょうどこの記事を書いているときに、高島康司さんのブログを読むと、そこにコルマン博士の最新の記事が紹介されていました。

http://ytaka2011.blog105.fc2.com/

===引用ここから====(アンダーラインはこちらでつけました)

では、統合意識について、もう少し詳しく見ておこう。ワンネス、あるいは統合意識は、しばしば、心理的な観念に過ぎないもので、私たちの心の中にしかその存在を認識できないものだと考えられている。一部の教師たちは、量子力学的な意味でもつれ合っているのだから、私たちはワンネスだ、と述べている。私は、そのような言い分は、取るに足らない、意味のないものだと思う。もちろん、人類は全て同じ実在から生み出されたものであり、その実在の中では全員が繋がっている、という意味では、私たちはみな一つである。(訳注:これは生命樹との関係を意味している。)だが、観念やスピリチュアルな洞察を心理的に認識するだけでは、実際にワンネスを経験し現実化していく上では不十分なのである。統合意識とは、私たちが、この第9の波の助けを受けながら作り上げ、実践して行かなければならないものであり、それは国際的な通貨崩壊の後で初めて可能になるのである。

誤解してはならないことは、ワンネスとは私たちが個人として備える属性ではなく、私たち相互と、そして私たちと神性とのあいだにおける関係性なのだ。

通貨システムの役割と、それが現在はどのように働いているかを調べてみよう。現代の世界では、「銀行」と呼ばれるものがあって、多くの人々が銀行のコンピューターの中に、いわゆる「口座」を持っている。コンピューターの中の口座は、あなたがどれだけの「お金」を持っているかを測る数字なのである(これは、たとえばアメリカではドルを単位にしている。)実際には、人類の大多数はそのような口座など持っていないが、一部の人々は、彼らの名義で、口座の中に1万ドルを持っているだろう。中には、1千万ドルとか、100億ドルを持っている人もいるだろう。それ以上に、多くの人々の口座は、銀行から借りているためにマイナスの数字になっているのだ。このように、どこでも、だれもが大体同じ時間を労働に充てているのに、口座の中の数字には莫大な開きがあるのだ。時には、地球に仕える行為に応じた報酬もあるかもしれないが、そうではないことが遙かに多い。実際には、最も地球を傷つけた人々が最高額の銀行預金を持っているのだ。

とにかくも、この銀行のコンピューターの中の数字こそが、他の何にも増して権力の構造を決定していることに気付くべきだろう。高い数字を持つ者が、低い数字の者を支配しているのだ。お金とは、現実の存在ではない。しかし、社会を規制する法律によって、コンピューターの中の数字が支配するシステムが維持されているのだ。

このような銀行のコンピューターの中の数字こそが(ストックやファンドにも当然同じ事が当てはまる)、私たちの社会の権力構造を決定し、そして私たちが地球上において種としての営みや生活の中心を置いている、ほとんどあらゆる人間関係をも決めてしまっているのだ。いくらかの例外は勿論あるにしても、大局では、銀行のコンピューターによる判断が(金のあるなしが)、一人の人間の人生全体を決定してしまうのだ。

このような通貨システムの許では、本当の意味の統合意識が存在し得ないことは明らかであろう。なぜなら、銀行のコンピューターに巨大な数字を持つ者が、そうでない者を支配し、支配される者が何をして、どのように時間を過ごすのかを決めているのだから、そのような支配は、ワンネスと相容れないのだ。現在の通貨システムは、第9の波が、とくにその「昼」が発展させる統合意識とは相容れないがために、私は、世界的な財政崩壊は「昼」に、とりわけ第5の昼に起こるだろうと予想している。また、この通貨システムの崩壊が起こることによって、私たちは、初めて魂に最高の地位を与え、そして私たちが創造しようとしているものに総体的に責任を負うことになるのだろう。銀行のコンピューターが支配する権力構造が崩壊したときには、それを非難したりネガティヴに捉える人はいないだろう。これから発生する出来事に対しては、私たち全員が、個人としての行為だけでなく、人類全体として、全責任を負うことになるのである。そのような道を歩む人々にとって、責任を負うべき行為は、神性と、そしてそのあらゆる生命の創造と響き合う統合意識から、発するのだろう。

====引用ここまで====

これから起こる経済破局は、さまざまな現象として現れるでしょうが、その本質は、マネーを基準にして回っていた経済が回らなくなることです。お金という抽象的なつながりがなくなることによって、リアルなつながりが断ち切られるというのが経済破局の姿です。では、お金というつながりによって表されていたものは何なのでしょうか。

それは、簡単に言えば、需要と供給が価格を通してつながっていたということです。このつながりは、需要と供給がグローバルになればなるほどますます抽象的になっていきます。逆に、グローバルの反対のローカルになればなるほど、お金が表していたつながりは抽象的なものから次第に具体的なものに変わっていきます。

それは、例えば、このようなことです。見知らぬ人どうしが物を交換するためには、お金という抽象的なつながりが双方の信頼の支えになります。しかし、ごく親しい身近な人どうしで、例えば家族の中であれば、お金という媒介がなくても、お互いに顔を見て言葉を交わせば相手のほしいものがわかり、それを提供し合うことができます。

そして、facebookのようなソーシャル・ネットワークは、このローカルな関係をワールド・ワイドに作り出しているとも考えられるのです。

ここで、問題を子供たちの教育にあてはめて考えみると、次のようなことが、お金という媒介がない中でもできると考えられます。

子供たちは、教育を必要としています。それは、人間が衣食住を必要とするのと同じような意味においてです。しかし、お金という抽象的なつながりがなくなったとき、教育はどのように提供されるのでしょうか。民間の教育機関である学習塾や通信教育は費用がかかるので、お金がなければサービスを受けることはできなくなるでしょう。しかし、公教育においても事情は同じです。国や地方自治体が先生の給与を払えなくなれば、無償で教えてくれる先生はいなくなるでしょう。

しかし、そのときに、先に書いた創造のシェアがあれば、お金など何もなくても教育は見事に復活するのです。例えば、学校も、塾も、先生も、教材もなくなった世界で、子供の教育を始める場所は、その子供たちの住む地域です。

地域のすべての人が、地域(を中心とした世界)のために、地域のすべての子供たちの教育を支えるというのが、新しい教育システムです。しかも、そのバックボーンには、ワールド・ワイドなネットワークがあります。

そのネットワークのシステムには、まず、教材の作成のグループがあります。(facebookのグループのようなものと考えるといいでしょう)。教材を創造できる人が、それぞれ自分の得意分野で子供たちの教材を作ってシェアするのです。次に、授業のグループがあります。これはyoutubeなどを利用して、授業を創造できる人がシェアすればいいでしょう。授業だけでわかりにくい場合は、補習のグループがあってもいいでしょう。また、学習が終わったあとの評価には、発表のグループがあります。生徒それぞれの発表に対して相互にコメントを書きあい、その結果を、最初の教材作成のグループにフィードバックしていくのです。

ネットワークで作られた教育のインフラをもとに、地域で実際の教育を行うのは、その地域で多くの人から人格者だと見なされている人になるでしょう。教師という専門職は、必ずしも必要ありません。なぜなら、教えるという専門職が必要でなくなるぐらい、教材を作り直していけばいいからです。

地域の子供たちの教育は、学校や塾という機能的な組織によってではなく、地域や家庭という共同体的な組織によって担われていきます。特に、教育の地域性が発揮されるのは、教育の成果である発表の場においてです。例えば、作文の勉強であれば、子供たちが書いた作文を地域の公園に張り出して、地域の人たちがそれを見にくるというような形です。

以上のシステムは、言葉の森で既に一部実現しています。今後、このシステムを更に広げていけば、ネットワークと地域を中心にした新しい教育が、作文の学習において行われるようになります。

そして、作文の学習という指導しにくい分野できたことは、すぐに他の教科の教育にも広げていくことができます。

更にまた、教育という分野でできたことは、同じように社会生活のさまざまな分野でできるようになるでしょう。こうして、お金という抽象的な媒介を必要としない経済が、やがてお金を必要とした世界よりも広範に行われるようになるとき、本当のワンネスの世界の準備ができるのだと思います。

しかし、繰り返していえば、そのときに必要なものは、自分の所有しているものをシェアすることではありません。新しく創造したものをシェアするということです。

人間は、だれでも社会に貢献したいと思っています。また、そのシェアのための仕組みもソーシャル・ネットワークの中でできつつあります。しかし、心構えや仕組み以上に大事なものは、ひとりひとりが自分の得意分野で新しい何かを創造し、その創造をシェアすることです。

そのような社会ができたときに初めて、人間の文化は、自然の森林と同じような豊かさ持つようになるのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) facebook(29)

昨日の記事

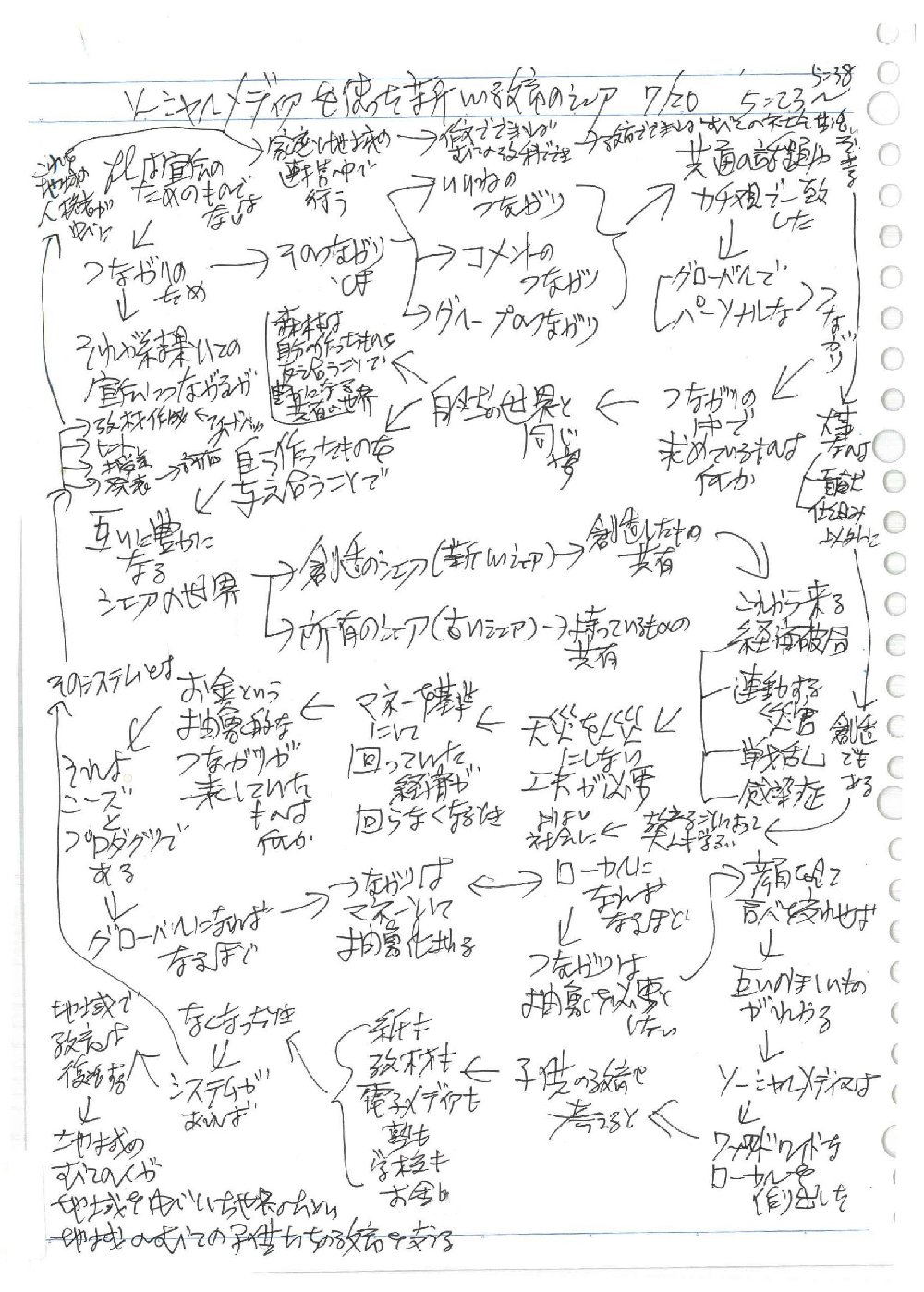

「考えを深める構成図の書き方」の具体例がわかるように、上の記事を書くために書いた構成図を掲載します。

今日の記事

「ソーシャル・ネットワーク時代の新しい教育」の字数は、正味3,300字ぐらいです。文章として書くのは時間がかかりますが、その中身を考える過程である構成図(下記の図)は、わずか15分です。下の図の、右上に5:23-5:38と書いてありますが、これがこの図を書くのにかかった時間です。

構成図が書ければ、文章はほぼできあがったのと同じですから、忙しいときは構成図だけ書いておけばいいということです。この方法で、何かを考えたり書いたりするときの生産量がかなりアップします。(私の場合)

でも、字が下手なので、ちょっと格好悪い(笑)。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

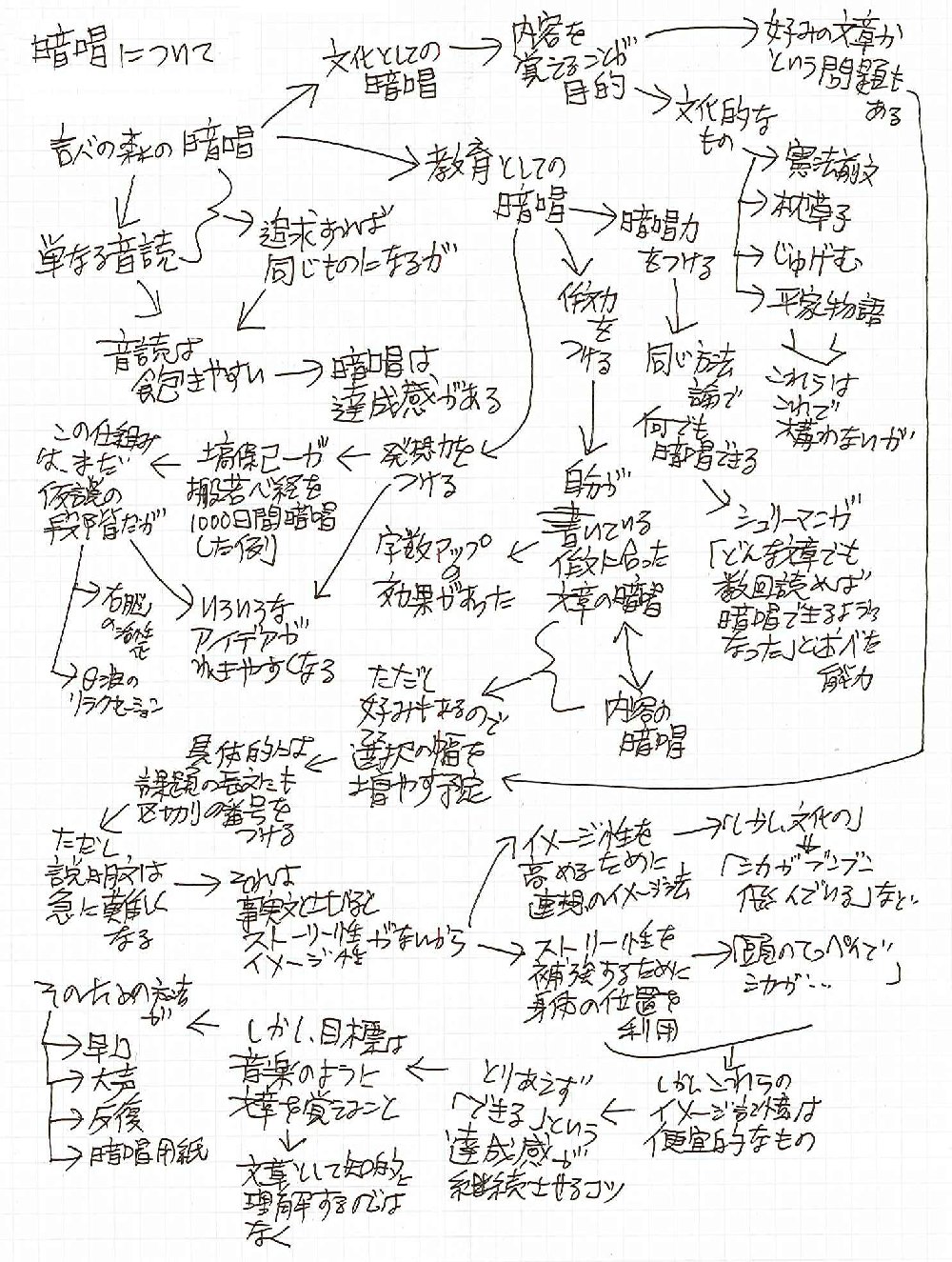

構成図を書くことによって、思考の能率が飛躍的に向上します。頭の中で考えるだけでは、考えが堂々巡りをしてなかなか進みません。文章を書く形で考えると、1000-2000字の文章を書くのに1時間ぐらいかかるのが普通です。ところが、構成図という形で書いていくと、わずか7-8分で、その1000-2000字に相当する内容を考えることができます。

しかも、構成図は自由度が高いので、文章として書くよりもずっと創造的な考えがわいてきます。

構成図というのは、思いついたことを散らし書き風に短文でメモしていく書き方です。マインドマップのように、カラーペンを使ったり、線を太くしたり、中央から放射線状に書いたりする必要はありません。ノートの左端から、考えたことを短文で書き、矢印を引き、次の短文を書き、また矢印を引き、次の短文を書くというように進めていきます。矢印はどういう方向に出してもいいので、ノート全体で平面的な図を書くような感じで短文を散らし書きにしていきます。

この方法の利点は、シリアルな文章のように、前後の関係を考えずに書けるということです。例えば、朝ごはんのことを書いているときに、ふと全然関係のない動物園に行ったことを思い出した場合など、文章で書いている場合は、その関係のない動物園の話は書かないようにするか、あるいは、「そういえば、話が変わるが」などとつなぐ言葉を入れて書かなければなりません。文章を書く場合のいちばんの制約が、このつながりに論理的な整合性が求められしまうのです。

ところが、構成図で矢印でつなぐだけなら、論理的なつながりは考えなくて済みます。この場合の矢印は、意味のつながりとして矢印でなく、ただ考えた順序を示すだけの矢印ですから、「朝ごはんは納豆と玉子やきだった。→動物園は暑いだろうなあ。」などと書いていけるのです。

この構成図の利点は、自分の頭の中にあることが、文字という目に見える形でノートの上に広げられるということです。しかも文章のように、ひとつながりの時系列的な流れに制約されていないので、自分の考えがそのまま外に表れてきます。その構成図を眺めていると、自然に次々と新しい考えがわいてきます。

文章に書く形で自分の考えを表に出すとかなり時間がかかりますが、構成図という形で表に出すと、文章を書く数分の1の時間で済みます。

文章を書くというのは、相手にわかるように書くという面と、自分の考えを深めるために書くという面があります。構成図は、このうち、自分の考えを深めるためという要素だけを抽出したものです。構成図でたっぷり考えを深めておいて、その中の伝えたい部分だけを文章にしておけばいいのです。

この構成図は、子供の作文にも応用できます。

書くことがないとか、途中で書く手が止まってしまうとか、必要な字数まで長く書けないという場合、親子で一緒に構成図を書いていきます。二人で話をしながら、子供が言ったり親が言ったりしたことを、親が1枚の紙に書きだしていくのです。短文で矢印でつなぎながら散らし書き風に書いていくので、1枚の紙がすぐに埋まります。思いついたことをどんどん書いていくので、テーマに関係の薄いことでも気楽に書けます。すると、だんだんと書く内容が具体的になってきます。

1枚が大体埋まったところで、子供に、「これで書いてごらん」と言えば、子供はすぐに作文を書きだせます。このようなやり方をしていくと、子供が自分で構成図を書く方法を身につけます。

構成図というと、構成を考えるようなイメージがありますが、そういう設計図を書くようなしっかりしたものではありません。ただ思いついたことを散らし書きで書いていくという方法です。また、構成図は、できるだけ簡単な短文で書くのがコツです。作文と同じようなことを短い字でびっしり書くと、かえって二重手間になります。

事実経過を書くことが中心になる生活作文の場合は、構成図はそれほど必要ではありません。だから、小学校3、4年生では、構成図の書き方を身につけておくという程度に考えておきます。説明文や意見文になると、構成図であらかじめ自分の考えを出しておいた方が書きやすくなります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

付箋読書というのは、読みながら付箋をつけて読む方法です。図書館から借りた本などの場合は、傍線が引けないので付箋をつけて読みます。すると、再読が容易になります。もちろん自分の本であれば付箋のかわりに傍線を引いて読みます。付箋や傍線をつけるのは、自分なりに印象に残ったところです。

そして、いずれの場合も、読み終えたところに、また別に付箋を貼っておきます。本文の印象に残ったところに貼る付箋が本の上辺に縦に貼るとしたら、読み終えたところの目印として貼る付箋は、開いた本の右端に横に貼るというように区別しておきます。(縦書きの本の場合)

この読み終えたところに貼る付箋は、読み終えたつど、本の右端の上の方から順に階段状に貼っておくと、その本を外からみたときに、自分がどういう読み方をしたのかがすぐわかります。また、どこまで読んでいるかも一目で把握できます。

このようにしておくと、日曜日など時間のあるときに、読みかけの本をまとめて10冊読むというような読み方ができるようになります。そうすると、読みにくくてなかなか読み進められない本なども、ついでに読んでしまうようになります。

読み方は、次のようなやり方です。まず、10冊の本を机の横に積み重ねます。1冊目を読み始めて10~20ページほど読んだら読みかけの目印の付箋を横につけて、次の本を手に取ります。そのようにして10冊の本を次々と10~20ページぐらい読んでいきます。途中で面白くて止まらなくなった本があれば、それはそのままずっと続けて読んでいってかまいません。

読書は、どんなに興味の持てる本であっても、同じ本だと途中で飽きてきます。しかし、別の本に切り換えると、読書という同じ行為でありながら、不思議と飽きることなく次々と読んでいけるのです。読書を1時間というと長く感じますが、10冊の本を10分ずつ読んでいくと100分があっという間にたってしまいます。ただし、これは説明文の本の場合に特に言えることであって、物語文の本の場合は面白ければ一気に読んでしまうことも多いと思います。

何冊も並行して読む読み方をして、本の内容がまじりあわないかと思われるかもしれませんが、不思議とそういうことはありません。人間は、いくつものものごをと平行しながら処理していけるパラレルな頭脳を持っているからです。それは、例えば、テレビで1週間のうちにいろいろな番組を並行して見ていても、そのストーリーがまじりあわないのと同じです。

本の中で印象に残った箇所に付箋をつけたり傍線を引いたりするのは、2回目に読むときに役立てるためです。物語の本では、繰り返し読むことはあまりありませんが、説明文の本は繰り返し読まないと自分のものになりません。2回目に読むときは、付箋をつけたり傍線を引いたりしたところだけを飛ばし読みしていきます。すると、わずか15分ぐらいで、2回目の読書ができます。更によく読みたいという場合は、3回目も同じように読みます。

子供の読書の場合、面白い簡単な本だと読書がはかどりますが、途中で難しい読みにくい本が入ると、そこで読書が止まってしまうことがあります。読書の基本は毎日欠かさずに読むことですから、読みにくい本が入って読書が止まると、それをきっかけに本を読む生活がしばらくの間中断してしまうことがあります。そういうときに、この付箋読書を使えば、読みにくい本と読みやすい本をまぜて読むことができるので、読書が中断するようなことがありません。

付箋読書をすると、大人でも子供でも、読書がはかどるようになります。確実に読みおえたという実感がわくからだと思います。

付箋は、幅7.5ミリぐらいの小さなものが売られています。(住友スリーエム 715RP-Kポスト・イット)。そういう小さい付箋を使うと便利です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

子供の場合は学力が向上し文章力が上達し、大人の場合は頭脳が活性化し新しいアイデアが次々にわいてくる勉強法が暗唱です。

暗唱の練習をするのに、道具はほとんど要りません。

暗唱は、1日10分が目安です。900字程度の自分が暗唱したい文章を用意し(本の一部などをコピーするといいでしょう)、それを100字ぐらいずつに区切り、線を入れておきます。

1日目はその100字を30回、声に出して読みます。そのときの声の出し方は、できるだけ早口で棒読みで同じペースでというのが基本です。ゆっくり読んだり、句読点で息をついだり、気持ちを込めたり、いろいろな読み方で読むと、かえって定着しません。

また、最初の1回目は、ゆっくりでいいのでできるだけ正確に読みます。わずかな助詞の違い、例えば、「○○へ」と読むところを「○○に」と最初に読むと、あとから直せなくなります。最初が肝心なので、最初はゆっくりと正確に読み、確実に正確に読めるようになったらだんだん早口の棒読みにしていきます。そして、早口の棒読みで暗唱がすっかり定着したら、それからはゆっくりていねいに気持ちを込めて読んでもかまいません。しかし、それは最後の仕上げの段階になってからです。

暗唱するときに、時間で測るとタイマーが気になるのであまりよくありません。また、普通は15回ぐらい音読を繰り返すだけで文章を覚えてしまいますが、覚えることが目的ではありません。無意識のうちに繰り返すぐらいに読むことが目的なので、すぐに空で言えるようになっても30回は読むようにします。

暗唱は、机の前に座って静かにやるよりも、歩き回るなど体を動かしながらの方が楽にできます。座ってやるときは体をゆらしながらやるという方法もあります。時間を有効に使う場合は、暗唱しながらシャワーを浴びたり服を着替えたり体操をしたりというということもできます。

1日目に100字、2日目に次の100字、3日目に次の100字で、4日目にそれまでの300字を通して10回ずつ読みます。5日目、6日目、7日目と300字を10回ずつ読むと、ちょうど1週間で、300字が完璧に暗唱できるようになります。

次の1週間で次の300字、次の1週間で次の300字と覚えていき、次の1週間はそれまでの900字を通して毎日4回ずつ読みます。するとその最後の1週間で900字が完璧に暗唱できるようになります。

物語文の場合は、ストーリーがあるので覚えやすいのですが、説明文の場合は、ある文からほかの文に行くときの出だしが思いつかないことがあります。その場合は、記憶術を応用して、文の出だしの言葉をイメージ化し、それを自分の体の一部に結びつけるようにします。例えば、「すると」で始まる文なら、「頭のてっぺんにスルメがささっている」というような極端なイメージです。これは、記憶術の本を参考にして練習するといいでしょう。

毎朝、起きてすぐに暗唱を始めると、それだけでやる気が出てきます。この暗唱を毎日続けていると、だんだん頭脳が活性化してきます。そして、いろいろなアイデアが次々にわいてくるようになります。

年齢で言うと、小学校1年生から2年生にかけては暗唱適齢期です。このころは、素直に繰り返し読むということができるからです。小学校高学年から中学生にかけては、暗唱がなかなかできません。それは、この時期は、繰り返し読むよりも、理解しようとか覚えようとかいう意識が先行してしまうからです。だから、小学校低学年のうちに暗唱のコツを身につけ、それが高学年になっても維持できるようにしておくのがいちばんいいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

毎年夏になると、学校から感想文や作文の宿題が出されます。

この宿題の問題は、三つあります。

第一に、感想文は本来小学校低中学年では、書けないものであることです。

第二に、中学生の宿題でよく出されるのが、「人権」や「税金」という決まりきったものであることです。

第三に、作文や感想文の肝心の指導が学校でなされず、すべて家庭への宿題という形で丸投げされていることです。

第一の話から説明すると、感想文が意味のある勉強になるのは小学5年生からです。このころになると、構成力や思考力が育ってくるからです。

小学4年生までは、文章全体の構造を考えたり、物事の背後にあるテーマをとらえたりする力はまだ育っていません。しかし、感想文で最も大事なのが、この全体の構造とテーマなのです。

では、なぜ小学校低中学年の感想文を上手に書ける子がいるかというと、それは、たまたまよく書けた文章に、親や先生が手を入れているからです。

しかし、それでは、親や先生の勉強であって、子供の勉強ではありません。だから、私は、小学校低学年の保護者の方から、「学校で感想文の宿題が出ているのですが」という相談があったときは、「感想文は、お母さんが書いてあげてください。子供は楽しく本を読むだけでいいです」と答えています。

第二の、中学生での「人権」や「税金」の作文ですが、なぜこのような宿題が出るかというと、ただコンクールがあるという理由からです。決して教育的な目標があって宿題を出しているのではありません。

教育的な意義を考えるなら、もっと子供が自分の身近な経験に照らし合わせて考えるような課題にするべきです。

このコンクールへの出品というのも、また問題があります。コンクールというものは、一見、学習の評価に似ていますが、実は評価されるのはひとにぎりの入選した子だけで、大多数の子は大きくまとめてボツになるだけです。だから、自分の書いたものが賞に入らなかったことはわかりますが、それ以上のことは何もわかりません。

第三の、指導の不在という問題が、実はいちばん大きい問題です。

作文や感想文をどういう手順でどう書けばいいかということは、学校ではほとんど教えられていません。日常の学習の中で文章の書き方の指導がないために、感想文というと、あらすじだけを長々と書いたり、感想だけを延々と繰り返したりする子が出てくるのです。

では、どうしたらいいのでしょうか。

実は、小学校高学年からの感想文は、やり方によってはかなり有意義な勉強です。難しい文章を読んで、それを自分なりに考え、裏づけとなる実例を通して、読み手にわかるように書くというのは、読解力、思考力、表現力の総合的な学習になります。

しかし、それには前提が必要です。

ひとつは、生徒が事前にその課題の文章を何度か繰り返し読んでおくことです。

もうひとつは、生徒ができれば身近な人(家族など)と話をして、その文章の具体例を考えておくことです。

そして最後に、先生が、書き方の流れを事前に説明し、それから生徒に書かせることです。

こういうやり方をすれば、小学校高学年、中学生、高校生の感想文は、子供の学力を育てる優れた勉強になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

以下は、facebookに追加した記事です。

====

おはようございます。

昨日の記事は「読書感想文批判」などというきつい言葉を使いま?したが、それは、小学校低中学年で無意味な感想文の宿題に悩まさ?れる子供たちが少しでも少なくなるようにと思ってのことです。

うちの教室では、小学校3年生以上は、毎月1回から3回の感想?文を書く練習をしています。通信教育で勉強する生徒が多いのです?が、毎週の提出率は90パーセント以上です。(それは生徒ひとり?ひとりに、担当の講師による電話の説明があるからだと思います)

だから、単なる批判ではなく、その裏づけとなる実績もあるとい?うことです。

感想文は、勉強として意義のあるものです。しかし、そのために?は勉強の方法が確立している必要があるのです。(自慢っぽくなっ?てしまいましたが(^^ゞ)

... その感想文の書き方のコツは、今度ノートにアップしたいと思い?ます。

====

初めてコメント致します。中学校国語教員五十歳です。

1「読書感想文」を数十年間書かせたことがありません。そのことで生徒の作文能力が他学校の生徒より劣っていると感じたことは一度だにありません。

3「感想文・思いを書く作文」を国語教育で扱うなとは言いません。しかし生徒に必要なのは、字数を限り、テーマを決めつけ、評価方法に沿った作文を書く力です。感想・思いは教えなくても生徒はメールでいくらも書いています。それは作文能力ではありません。

4「作文を宿題に」出したこと自体数十年間ありません。学校として出せと言われた場合は別です。作文を宿題にすることは学習能力習得にほとんど効果はありません。

5「作文には見本と評価方法」を必ず示します。体育、音楽などは見本を見せ、その通り習得させます。国語でも見本と手順を示さなければできるはずがありません。

こちらのページを拝見できて幸いでした。これから1ページずつ読ませて頂きます。

hyokoさん、コメントありがとうございます。

私は、高校や大学で、もっとレポートをどんどん書かせるような勉強をさせていくといいと思います。

ただ、そのためには指導と評価の方法を工夫しないと、教える側の負担が大きくなりすぎるという問題があります。

ソーシャル・メディアを利用して、生徒どうしが互いの文章にコメントを書き合うなどの方法を工夫していく必要もあると思います。

これからもよろしくお願いします。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19)