第1回の暗唱検定が始まりました。

検定試験といっても、特定の会場で受けるのではなく、ネットで受検します。自宅で試験を受けられるので、普段と同じ感覚でできます。

生徒と先生がウェブカメラで対峙するので、自宅で行っていても公正性は保たれます。

暗唱検定の5級は、約3000字の文章を6分以内で暗唱します。しかも、暗唱用の長文は、漢詩だったり枕草子だったりするので、子供にはなじみのない言葉がたくさん出てきます。

ところが、暗唱の場合は、意味がわからなくてもいいのです。それは、将来必ず意味がわかる時期が来るからです。

それは、すぐに意味を教えてもらうよりも、何年もたってその意味が理解できるような年齢になったときに、何かのきっかけで初めて意味を理解したという理解の仕方の方がずっと心の中に残るからです。

本日受検した小2の男の子は、そういう難しい言葉の並んだ文章の合計約3000字を4分55秒で1文字も間違えずに暗唱してくれました。検定委員の先生も思わず拍手してしまいました(笑)。

3000字の文章を大人が暗唱する場合、1日10分の練習で3か月と1、2週間かかります。暗唱の仕方さえ知っていれば、誰でもできるようになりますが、大人になるとすぐにあきらめてしまう人も多いのです。

小2のころまでは、暗唱することに抵抗がないので、毎日の時間さえ確保すれば暗唱の勉強が習慣になります。この時期に暗唱を習慣にして、学年が上がってからも続けていくと、国語も作文も英語も数学もすべてできるようになります。そして、何よりも自学自習の習慣ができます。

この暗唱検定を、更に多くの生徒が取り組めるようにしていきたいと思います。

ウェブで行う「受験作文講座」です。

作文の書き方のコツが基本ですが、それ以外に、実際の公立中高一貫校問題の解説も行っています。

今回使用する資料は、下記の3点。

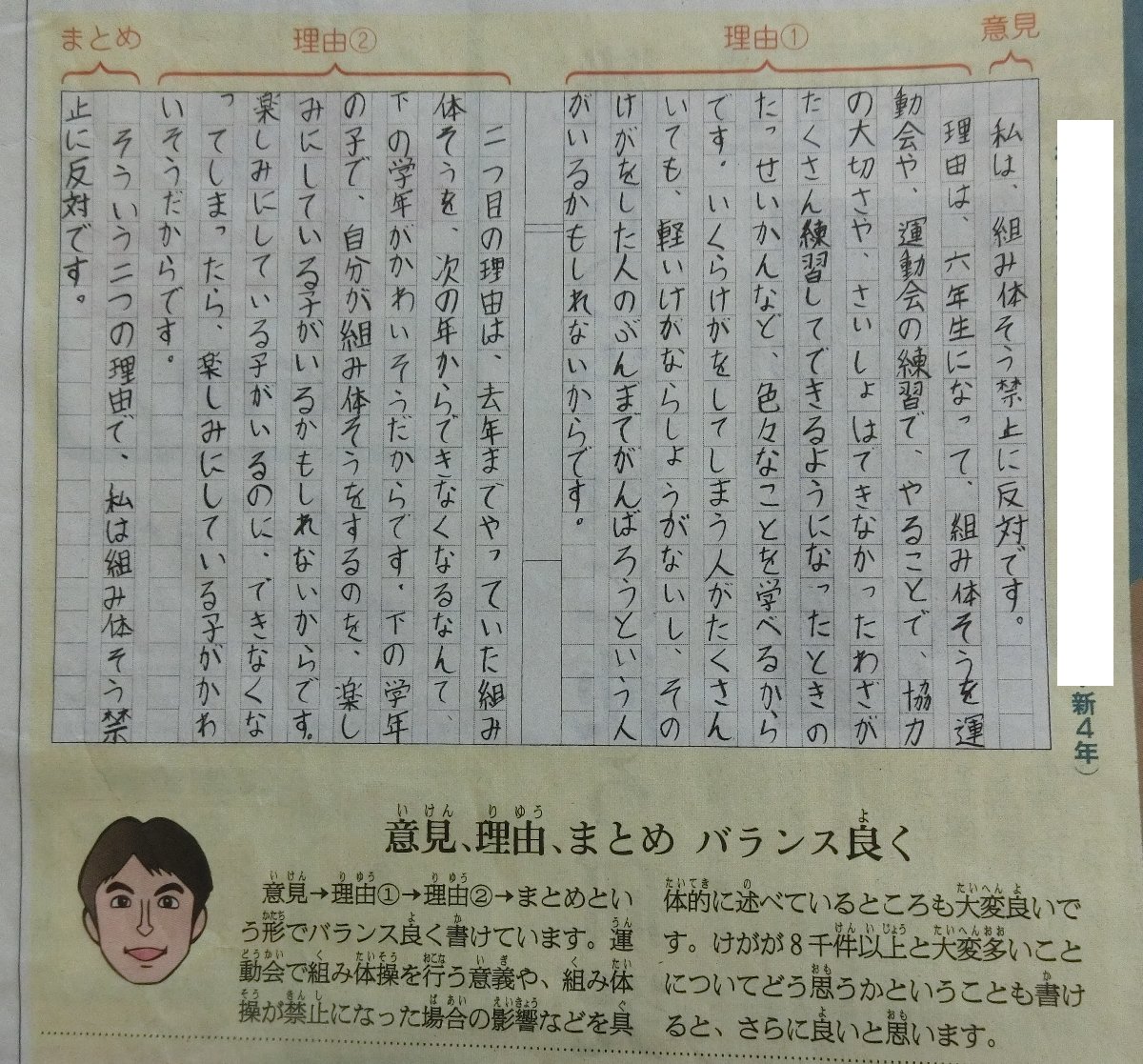

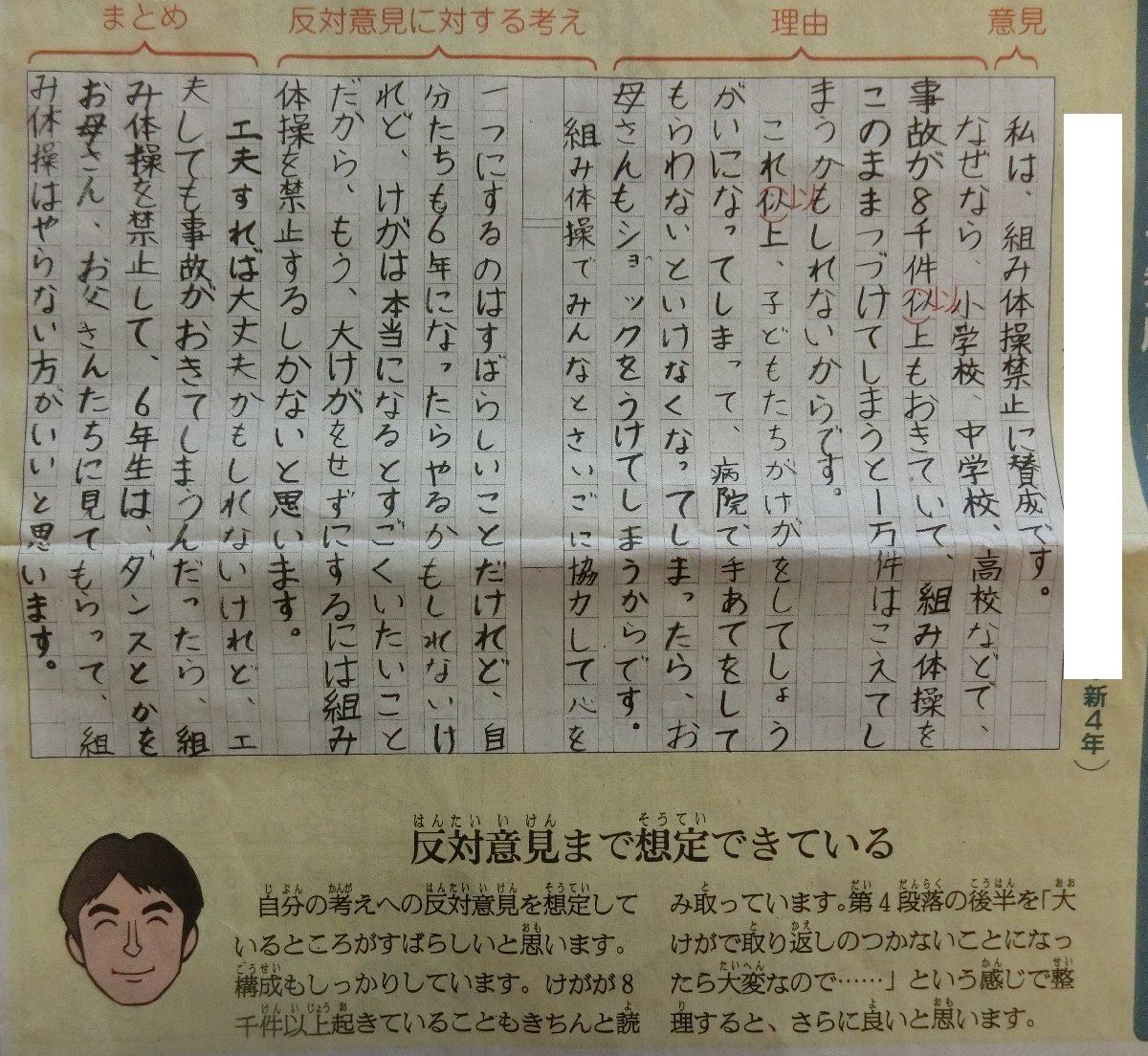

画像1と画像2は、朝日小学生新聞4月1日号に載っていた記事です。

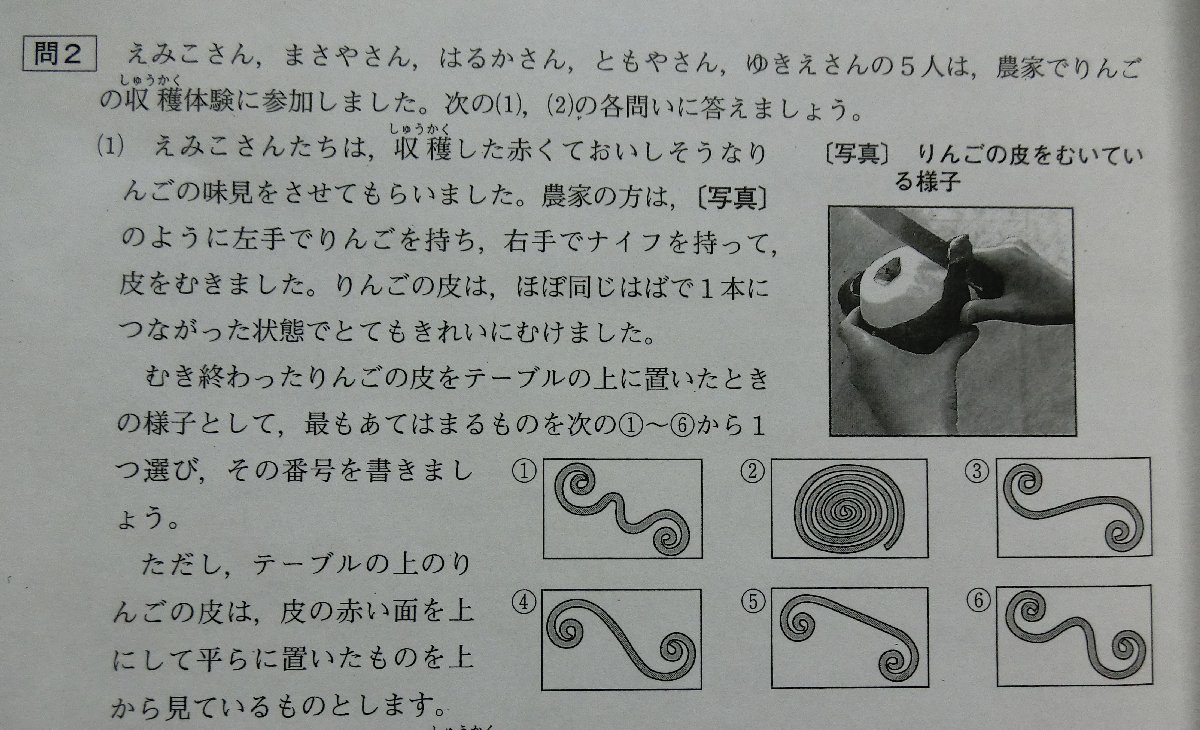

画像3は、2015年の神奈川県共通の公立中高一貫校問題です。

これらの一般的な解説の時間は半分ぐらいで、あとの半分は、参加生徒の作文に対するアドバイスと、似た問題の作成発表という参加者との個別のやりとりを中心にしたものにしていきます。

公立中高一貫校の受験対策は、第一に過去問の研究で、第二に家庭での勉強です。

作文の方は、言葉の森の受験コースでできるので、作文以外の適性検査については、家庭で独自にやっていく必要があります。適性検査の多くは考える問題ですから、それぞれの生徒の考えを生かしながら個別にやっていく必要があるのです。

(追加解説記事)4/21

昨日は時間がなかったので、問題の紹介だけしましたが、その解説の追加です。

画像1の作文についてのアドバイスは、

(1)最初に意見をはっきり絞って書いているのはよいところ。

(2)理由1と理由2が同じぐらいの長さになっているのは読みやすい(これは意外と見落としがちなところ)

(3)2行目「理由は……」から始まる文が100字以上になっているのでこれは二文に分けるとよい。

(4)理由2で、「かわいそうだから」という理由を書くのはやや感覚的。意見文はより客観的な理由で。

例えば、「大勢の人の協力でひとつのことを成し遂げるという経験をする機会がなくなる」など(ちょっと難しいか)。

(5)結びの意見には、反対意見への理解も入れるとよい。「確かに、組み体操には……というよい面もあるが」など。

(6)理由2で、同じ言葉(楽しみにしている子が)が繰り返し使われているので密度がやや薄くなる印象。多様な表現を使うとよい。

画像2の作文についてのアドバイスは、

(1)2行目「なぜなら……」のあとは、より一般的な理由を書き、その具体例として、「例えば事故が八千件以上も……」と書いていくとよい。

(2)数字のデータが入ると説得力が出てくる。数字は概数でよいができれば引用元なども明らかにして。

(3)反対意見に対する理解がよく書けている。ただし、分量は短めにするとよい。

(4)結びに、光る表現を入れる工夫をすると更に印象に残る文章になる。例えば、「組み体操は、人に見せるためにやるものではなく、協力する態度を身につけるためにやるものだ」など。

画像3の似た問題は、

(1)選択肢の2になるようなものの元の立体を書いてみよう。

ややふくらんだ円錐になるかなあ。

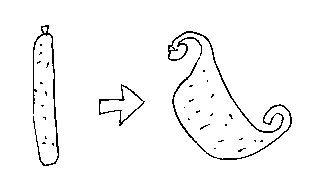

(2)キュウリの皮を同じようにむいたらどういう形になるか。

図のように途中が幅広くなった形か。(むいたことはありませんが)

この講座のいちばんのポイントは、似た問題を考えてみることです。

これを、親子で、「ああでもないこうでもない」と考える過程が、本当の考える勉強です。その結果、何も思いつかなくてもいいのです。

既に答えのある問題の、答えを見つける能力ではなく、何もないところに問題を見つける能力の方がこれから大事になってくるからです。