「書く」という作業を伴う勉強は、形として残るので、本人も勉強をしたという実感があり、周囲で見ている人も勉強をしているという印象を持ちます。

しかし、「書く」勉強は、「読む」勉強に比べて5倍以上時間がかかります。

それなら、「書く」勉強を1回する代わりに、「読む」勉強を5回した方がいいのです。

勉強の定着は、繰り返しの回数に比例します。

1回書いただけの勉強はあとに残りませんが、5回読んだ勉強はあとに残ります。

小学校低学年のころは時間がたっぷりあるので、書く勉強を中心にしがちですが、本当は、勉強の習慣がつくこの時期から、読む勉強を中心にして、書く勉強は必要に応じてやるようにしていくといいのです。

この場合の「書く」勉強とは、問題集を解いて答えを書くような勉強です。

「読む」勉強とは、いわゆる読書や、教科書や参考書を読むこと、問題集の問題文を読むこと、問題集の問題と答えを読むこと、などです。

例えば、国語の問題集などは、問題を解くよりも、問題文の文章を読書がわりに読む方がずっと力がつくのです。

ただ、この勉強は家庭でひとりでやっていると張り合いがないので、言葉の森は、寺子屋オンエアなどでこの問題集読書をやっているのです。

====

「毎日の短文穴埋めドリルのような勉強で作文力がつくか」

https://www.mori7.com/index.php?e=2079

小学校低学年の生徒のお母さんから質問がありました。

「これまで、『毎日少しずつでも書いた方がいい』ということで、簡単な文の穴埋めドリルのようなことをしていましたが、そういうものは、やはりした方がいいのでしょうか」

そういうことは、全く必要ありません(笑)。

毎日文章を書くという勉強は、形が残るので、子供も親も先生も、何かしっかりやっているような印象を受けます。しかし、それはただそういう印象がするだけです。

文章の穴埋めドリルのようなことをいくらしても、まとまった文章を書く力はつきません。

そのかわり、そういう毎日の穴埋めドリルのような勉強には、大きなマイナスがあるのです。

それは、時間がかかることと、面倒なことです。

一般に、書く勉強は、読む勉強の5倍は時間がかかります。

だから、文章を1回書き写すような時間があれば、同じ文章を5回音読できます。又は、5倍の量の読書ができます。

どちらの方が力がつき、どちらの方が楽かというと、もちろん1回書くよりも、5回や5倍読む方です。

ところが、読む勉強は形が残らないので、初心者の先生ほど、つい形の残る書く勉強をさせたくなるのです。

作文の勉強は、まず毎日読むことです。

それは、ひとつには、自分の好きな本の読書です。もうひとつには、ちょっと難しい文章の音読です。

この、多読と精読によって読む力をつけると、自然に書く力の土台ができます。

そして、週に1回のペースで作文を書き、読んだ力を文章に定着させていくのです。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強で大事なのは外見ではなく中身ですが、無理にやらせたり長時間やらせたりすると、子供は外見で勉強するようになります。

そして、小学校低学年でその外見の勉強の癖がつくと、中学生になってもそういう勉強を自然に続けてしまうのです。

そうさせない一つのコツは、勉強を時間を基準にしてやらせないことです。

毎日の読書は、国語力アップの大きな力になりますね。

「読書」は確かに形には残りませんが、心に残る勉強になりますよね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。問題集読書(33) 寺子屋オンライン(101) 勉強の仕方(119)

受験の合格の連絡が次々に入ってきます。

もちろん、その分、不合格になった子もいるわけです。

しかし、いずれの場合も、それはいい結果になるのです。

合格した子は、その合格を励みにして、更にがんばっていけばいいのです。

不合格になった子は、その不合格をばねにして、新しい道を切り開いていけばいいのです。

合否の結果は、外からやってくるように見えますが、本当は自分の心の内側からやってきます。

本当の結果は、あとからやってくるのです。

====

受験というのは、定員があるために、実力があっても不合格になる子がいます。

不合格は、誰でもうれしいものではありません。ただの点数が低かっただけなのに、まるで自分の人格が否定されたような感覚になるからです。

しかし、そこで、すぐに立ち直る子もいます。

それも、これまでよりもずっと元気になって立ち直るのです。

どうしたら、そういうことができるかというと、次のような考え方がすぐできるからです。

「僕が(私が)せっかくがんばってテストを受けたのに、その自分の実力を見られないない学校なんか、もう行ってやらない」

「あと何年かしたら、やはりこの学校に受からなくてよかったと言えるように、これからやっていこうっと」

もちろん、こういうことが言えるためには、がんばって受験勉強に取り組んだということが前提になります。

がんばったからこそ、不合格になったことに納得が行かず、そこから、自分で逆転する発想を生み出していくのです。

そういう子は、必ずそのようにがんばっていきます。

だから、何年かのちには、その学校に合格しなくてよかった、と本当に言えるようになります。

だから、受験というのは、合格を目標にしてがんばるからこそ、不合格になっても無駄にはなりません。

そして、強い子にとっては、不合格になった方がずっと大きな実りのあるものになります。

もちろん、合格で力のつく子もいます。

それは、合格によって更にがんばろうという気持ちになるからです。

すると、新しい学校での友達関係も、自然に前向きの子どうしでつながるようになります。

この友達との関係の中で、更に力がついていきます。

いずれの場合も、もとになっているものは、本人の意識です。

だから、本人の気持ちさえしっかりしていれば、あらゆることがよい結果だったということになるのです。

「合格で力のつく子、不合格でもかえって力のつく子」

https://www.mori7.com/index.php?e=2087

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

世の中には、いいことも悪いこともあるが、結局最終的にはみんないいことになる、ということが最近よくわかってきました。

だから、何も心配することはないのです。

むしろ、大事なのは、「勝って兜の緒を締めよ」の方です。

人間には、必要なときに、必要な言葉が与えられる、という気がします。

いちばん肝心なときに、ふとその言葉を思い出すのです。

それは、外からやってくるように見えますが、本当は自分の心が作り出すのです。

不合格は、そのときは本当につらいものですが、後で振り返ると、意味のあることだったのだとわかると思います。

受験や就職試験、人生で起こる全てのことに言えますね。自分自身が精一杯努力して出た結果が、その人にとって一番いい方向に進んでいける結果なのだと思います。

一つの経験として受け入れ、次に進んでいきたいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

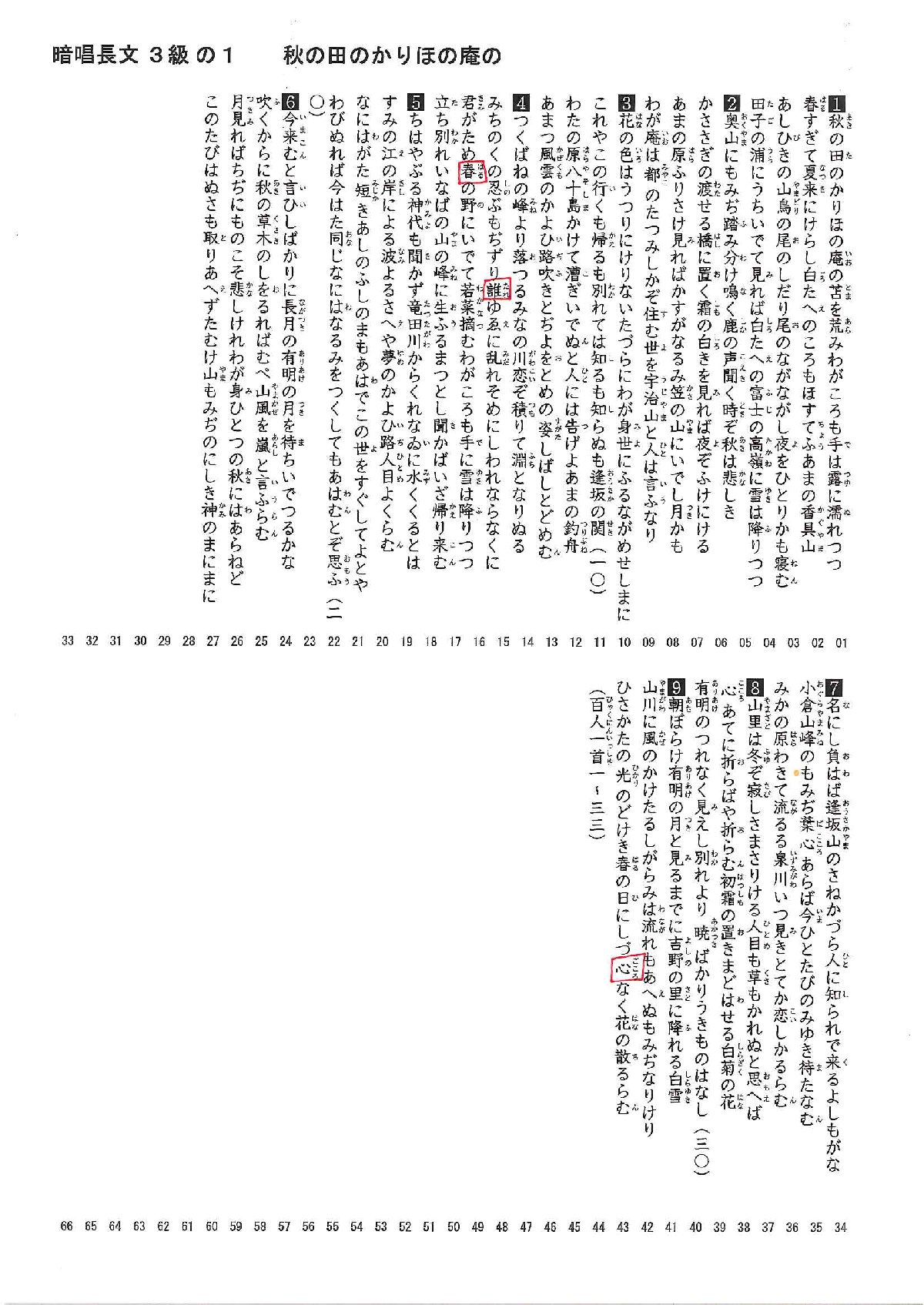

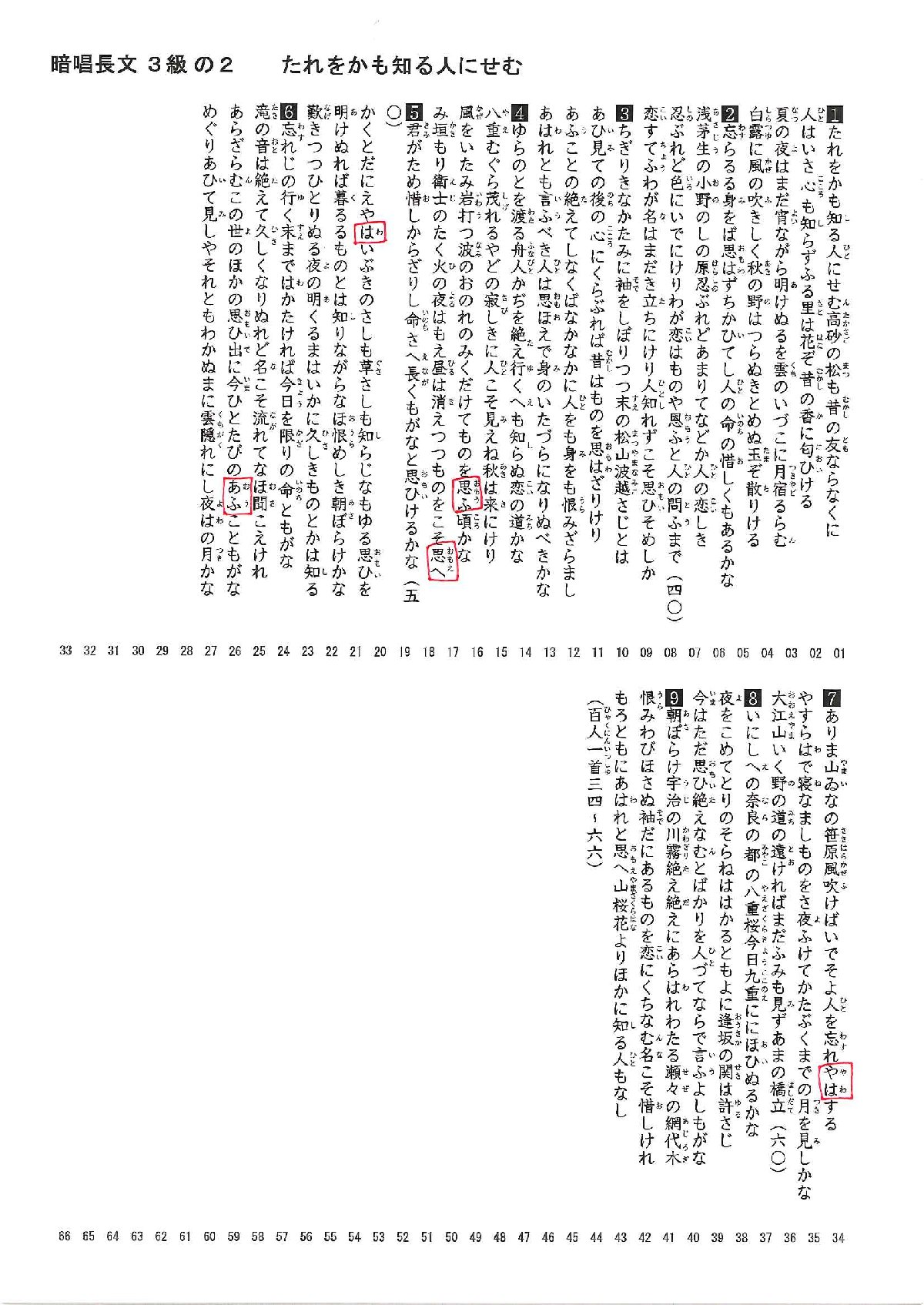

暗唱検定の3級は、百人一首です。

ルビ振りで一部訂正や追加がありましたので、今3級を練習している人に、訂正の箇所が分かるものをお送りします。

ウェブの長文の方は直っています。

https://www.mori7.com/mine/as2.php

百人一首は、一首ずつ区切られているので、続けて暗唱するのが難しいと思います。

コツとしては、五七五七七の最後の七と、次の歌の最初の五をできるだけ区切らずに読むことです。

例えば、最初の二首では、「……露に濡れつつ、春過ぎて……」のように読むのです。

音読をしていると、その音読が耳に残るので、無意識のうちに、次の歌が出てくるようになります。

また、歌のつながりを、イメージ化できるストーリーにして、「露の玉の中から、春がポコンと飛び出してきた」のようにしてもいいと思います。

歌の頭文字だけを続けて覚えるという方法も、早く覚えるには有効ですが、そういう知的な操作が入ると、思い出しながら読むという読み方になるので、なかなか早くは読めません。

頭文字で覚えたものであっても、できるだけ音読だけで続けて頭に残るように読んでいくようにしてください。

百人一首は、本などでも豊富に出ていますが、暗唱するための教材は1種類に絞ってください。

人間は、その歌が教材のどの辺にあったかということも含めて記憶するので、教材が2種類以上になると、急に覚えにくくなります。

音読の繰り返しで自然に覚えるという方法のコツがわかると、いろいろな勉強に応用できます。

また、毎日暗唱の練習をしていると生活に張りが出てくるので、ほかのことも積極的に取り組めるようになります。

お父さん、お母さんも、子供さんと一緒にぜひ暗唱に取り組んでみてください。

【画像】

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

人間は、物を覚えるときに、音の流れと、平面的な位置関係で覚えます。

だから、覚えるものは声を出して覚えた方がよく、覚える教材は、1枚の大きな紙に全部書いてあるようなものがいいのです。

そして、一度決めたら、その音読の順序を変えないことと、その最初の教材をほかのものに変えないことが大事です。

早速、百人一首の暗唱に合格した人がいました。

これまでの枕草子のようなものと違って、歌と歌の間につながりがないので、みんな苦労しているようです。

しかし、これも結局音読による慣れなのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

「ロシア政治経済ジャーナル」という北野幸伯さんの出しているメルマガに、「日本を救う教育とは?」という記事が載っていました。

この記事の引用元は、「国際派日本人養成講座」(JOG)というメルマガで、このメルマガもいつも参考になる記事を載せてくれています。

この二つのメルマガに書かれているのと同じように、言葉の森も、教育というものを、実力、家庭、文化、創造という4つの軸で考えています。

これまで、そういう教育論は、論の域をなかなか出ませんでしたが、今後は作文指導やオンエア講座で具体的に実践していけるものになると思っています。

これから、教育については、いろいろなところから新しい流れが出てくると思います。

以下、メルマガからの引用です。

このメルマガの中で紹介されている「学力の経済学」については、またあとで書きたいと思います。

====

★日本を救う教育とは?

全世界のRPE読者の皆様、こんにちは!

北野です。

今回は、世界情勢に関係ない話です。

しかし、とても重要。

誰かに、「日本の最重要課題なんですか?」と聞かれれば、

私は、「中国の脅威から日本を守ることです」と答えるでしょう。

なんといっても、中国は、「日本には尖閣だけでなく、沖縄の領

有権もない!」と宣言しているのですから。

(●必読完全証拠はこちら。↓

https://jp.sputniknews.com/japanese.ruvr.ru/2012_11_15/94728921/ )

「中国の脅威に対処する」

これが、おそらく今後10年ぐらい「最大の課題」だろうと思い

ます。

しかし、もっと長期に見ると、「教育」かなと思います。

教育には、「知識教育」と「人格教育」があります。

戦後、「人格教育」は、ほとんど行われなくなりました。

「人格教育、道徳教育は、『軍国主義』だ!」というのです。

そうなると、「知識偏重」で「人格のしっかりしていない人」

がたくさん育ってしまいます。

(私も偉そうなこといえませんが・・・・。)

日本でも世界でも、いい大学出て、政府の高い地位についてい

るような、いわゆる「エリート」が悪いことをしています。

つまり「知識オンリー」だと、「賢い悪人」が増えてしまう。

そんなわけで、日本にも「人格教育」が必要だろうと思います。

これに関連して、「この方が文部科学大臣になれば、日本の精

神復興は成る!」と確信している偉人がいます。

皆さんご存知と思いますが、「国際派日本人養成講座」(JOG)

を主宰されている伊勢雅臣先生です。

ちなみに「JOG」は、「RPEより先に読んで欲しい」メルマガ。

まだの方は、この機会に登録してみてください。

↓

http://www.mag2.com/m/0000000699.html

また、伊勢先生には、「全国民必読書」が二冊あります。

これを読むだけで、重度の「自虐史観病患者」も「全快」し

ます。

まだの方は、是非ご一読ください。

●『世界が称賛する 国際派日本人』

(詳細は→

http://tinyurl.com/zj9qvkg )

●「世界が称賛する 日本人が知らない日本」

(詳細は→

http://tinyurl.com/z5kejz5 )

そんな伊勢先生が、JOGで「人格力を育てる教育方法」について

解説されていました。

皆さんにシェアさせていただきます。

非常に役立つ内容ですので、ご一読ください。

【転載ここから▼】

最新の教育経済学が、わが国の伝統的な子育ての智慧を科学的に

裏付けつつある。

■転送歓迎■ H28.12.25 ■ 48,488 Copies ■ 4,287,209Views■

■1.「しつけを受けた人は年収が高い」

「幼児の頃にきちんとしつけられると、大人になってから社会的にも成功し、年収が高くなる」という興味深い調査結果がある。

__________

神戸大学の西村教授らは、「しつけ」という違った角度から研究を行いました。4つの基本的なモラル(=ウソをついてはいけない、他人に親切にする、ルールを守る、勉強をする)をしつけの一環として親から教わった人は、それらをまったく教わらなかった人と比較すると、年収が86万円高いということを明らかにしています。[1,956]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

話題のベストセラー、中室牧子著『「学力」の経済学』の一節である。これは「教育経済学」という分野の研究結果で、教育を一種の投資活動と捉え、子どもをどのように教育したら投資成果があがるか、を実際の社会調査データなどを用いて研究する分野だそうな。

上述の研究成果は、我々の先人が行っていた「しつけ」が、子供たちの成人後の収入に大きく影響する、というのである。年収86万円の違いというと、単純に22歳から62歳まで40年間では、3,440万円にもなる。

なぜ、しつけを受けた人は年収が高いのか、その理由については、山形大学の窪田准教授の研究が参考になる、という。

__________

窪田教授らは、しつけが子どもの勤勉性に因果効果を持つことを明らかにしました。すなわち、親が幼少期のしつけをきちんと行い、基本的なモラルを身につけさせるということは、勤勉性という非認知能力(JOG注: 知能指数などで計測される認知能力と異なり、忍耐力、社会性、やる気など直接計測できない能力)を培うための重要なプロセスなのです。

そして、このしつけによって育まれた勤勉性が、平均的な年収の差につながったのだと考えられます。[1,956]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「4つの基本的なモラル(=ウソをついてはいけない、他人に親切にする、ルールを守る、勉強をする)」を躾けられれば、子どもは真面目に忍耐強く、勉強やクラブ活動に取り組み、ごまかしをせず、友だちとも助け合うだろう。

そんな子どもが学力だけでなく、立派な人格を持ち、社会に出てからも活躍する、というのは、わが国の伝統的な子育ての智慧とよく合致する。

■2.幼児教育がもたらす人生での成功

「非認知能力」とはこなれない訳語だが、分かりやすく「人格力」と言い換えても良いだろう。その他の研究でも、幼児からの人格教育が、その後の人生での成功にも非常に効果的だ、という結果が出ている。

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン・シカゴ大学教授は、1960年代から開始されたミシガン州のペリー幼稚園での実験結果を定量的に分析した。この幼稚園では、低所得の黒人家庭の3~4歳の子供たちに、次のような「質の高い就学前教育」を施した。

・幼稚園の先生は、修士号以上の学位を持つ児童心理学等の専門家に限定

・子ども6人を先生1人が担当する

・午前中に約2.5時間の読み書きや歌などのレッスンを、週に5日、2年間受講

・1週間につき1.5時間の家庭訪問

無作為に選ばれた58人の子どもは入園を許されて上記の教育を受け、65人の入園を許可されなかった子どもたちと比較する研究が、その後、約40年も続けられた。その違いは目覚ましかった。この教育を受けた子どもたちは、受けなかった子どもたちに比べ、

・6歳時点のIQ(知能指数)が高い

・19歳時点の高校卒業率が高い

・27歳時点の持ち家比率が高い

・40歳時点での所得が高い、逮捕率は低い

という事が明らかになった。

こうした影響は、本人の収入を上げるだけでなく、その働きによって社会全体を豊かにする効果を持つ。ペリー幼稚園での教育投資が社会全体に与える「社会収益率」を、ヘックマン教授は7~10%と推定している。これは4歳の時に投資した1万円が、65歳の時に60万円から300万円となって社会を益するということである。

現在の日本の10年もの定期預金金利が0.1%程度だから、これでは1万円を60年間、寝かせても、618円の利子しかつかない。余裕資金があったら定期預金に預けるより、幼児の人格教育をした方がはるかに効果が大きい、ということである。

■3.人生を成功に導く人格力

興味深いのは、二つのグループの違いが、知能指数ではないことだ。確かにペリー幼稚園で「質の高い就学前教育」を受けたグループの知能指数は4~5歳ごろは高かったが、8歳頃にはその差が無くなってしまった。それでは何が違ったのだろうか。中室准教授はヘックマン教授の他の研究も引用しながら、次のように語っている。

__________

ヘックマン教授らは、学力テストでは計測することができない非認知能力が、人生の成功において極めて重要であることを強調しています。また、誠実さ、忍耐強さ、社交性、好奇心の強さ─これらの非認知能力は、「人から学び、獲得するものである」ことも。

おそらく、学校とはただ単に勉強をする場所ではなく、先生や同級生から多くのことを学び、「非認知能力」を培う場所でもあるということなのでしょう。[1, 859]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

これも我々の社会経験から頷ける。学校の成績は良くとも、誠実さ、忍耐強さ、社交性に欠けて社会では成功しない人もいるし、逆に勉強は苦手でも人格面で優れているために、企業の中で信頼され、重要な仕事を任されて活躍している人もよく見かける。

ペリー幼稚園の子どもたちは勉強もさることながら、優れた教師たちにじっくり教わる過程で、忍耐強さ、誠実さ、社交性などの人格力を身に付けていったのだろう。

■4.「やり抜く力」

人格力の中でも、特に重要と考えられているのが、「やり抜く力」である。ペンシルバニア大学のダックワース教授は、かつてニューヨークの公立中学校で教師をやっていた際に、成績は知能指数とはあまり関係ない、という事実に衝撃を受けた。知能指数がそれほど高くなくとも成績の良い子がおり、逆に知能指数が高いのに成績が良くない子もいる。

そこでダックワース教授は考えた。中学1年の数学で習うレベル、たとえば平行四辺形の面積を出す、というような問題は、どんな生徒も十分な時間をかけて、一生懸命勉強すれば、解けるようになる。だとしたら、成績の違いは、一つの問題に取り組み、それが解けるようになるまで「やり抜く力」の違いではないか、と。

教授は、教師を辞めて大学院に行き、心理学者になって「やり抜く力」に関する研究を始めた。「やり抜く力」を測定するアンケートを何千人もの高校生に行って、その力の高い高校生の方が、高校卒業まで辿り着く確率が高い事が分かった。

同様に、ウエストポイント陸軍士官学校で士官候補生が厳しい訓練を受けて卒業できるかどうか、教育困難な地区で働く新米教師が学年末までやり遂げられるかどうか、販売店員がどれだけ売上げを上げられるか、などのケースでも、やはり「やり抜く力」の高い人間が成功していた。

教授は、「やり抜く力」を次のように定義している。

__________

やり抜く力とは、超長期目標に向けた情熱や忍耐力で、スタミナがあることでもあります。やり抜く力は明けても暮れても自らの将来にこだわることです。その週だけとか、その月だけではなく、何年もの間、一生懸命に取組み、その夢を実現することです。やり抜く力は、短距離走ではなく、マラソンを走るように生きることです。[2]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ダックワース教授のこの説明は、まさに教育勅語での「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ?器ヲ成就シ(学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格をみがき)」の一節を彷彿とさせる。「やり抜く力」とは、まさにわが国の教育伝統でも重視されてきた人格力の一つなのである。

■5.人格力を育てる方法

こうした人格力を育てるには、どうすれば良いのか。ペリー幼稚園の事例では、優れた教師が子どもに密着して指導していた。この点がヒントになりそうだ。

中室准教授自身の研究では、親が口先だけで「勉強しなさい」などと言っても、効果はない。

__________

逆に「勉強を見ている」または「勉強する時間を決めて守らせている」という、親が自分の時間を何らかの形で犠牲にせざるを得ないような手間暇のかかるかかわりというのは、かなり効果が高いことも明らかになりました。[1, 579]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

子どもの勉強を見るのは、親でなくとも良い。

__________

祖父母や兄姉、あるいは親戚などの「その他の同居者」が、子どもの横について勉強を見たり、勉強する時間を決めて守らせていても、親とあまり変わらない効果が見込めることがわかっているのです。[1, 590]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

子どもは誰かが自分に関心をもって、勉強している姿を見てもらいたいのだろう。そうする事で、勉強は自分一人の孤独な作業ではなく、自分の努力を認めて貰える。そういう人とのつながりの中から、忍耐強さ、やり抜く力、誠実さなどを学んでいく。ペリー幼稚園の子どもたちは、まさしくそういう形で教師たちに育てられたのである。

日本では福井県の小中学生が、塾に通っている率は低いのに、全国学力テストでトップクラスの成績を収めて、教育関係者を驚かせた。これは学校がたくさんの宿題を出して、家庭でお母さんたちが家事をしながら、そばについて見ていること。そして三世代住宅が多いので、お母さんが働いている場合は、お祖母さんがその代役を努めている事が多いからだった。[a,b]

■7.良い先生の大切さ

ペリー幼稚園の実験では、子どもたちは「修士号以上の学位を持つ児童心理学等の専門家」に、毎日2.5時間も教わったのだが、こうした「教員の質」が、子どもの教育に大きな影響を与える、という事が、今までの研究で明らかになっている。

スタンフォード大学のハヌシエク教授の研究では、もともと学力の水準が同程度の子どもたちに対して、能力の高い教員が教えた場合、子どもたちは1年で1.5年分の内容を習得できたのに対して、能力の低い教員が教えた場合は0.5年分しか習得できなかった。

ハヌシエク教授はこの結果をもとに、能力の高い教員は、子どもの遺伝や家庭の貧しさすらも帳消しにしてしまうほどの影響力を持つ、と結論づけている。

全国学力調査では、日教組左派活動の活発な北海道、沖縄県、三重県、大阪府などは学力調査で下位に並んだ[c]。「子どもの権利」などと甘やかされ、「ゆるみ教育」しか受けず、また先生も組合活動で「自習」ばかりとなれば、学力低下も当然である。

これは弊誌の勝手な推測ではあるが、今まで紹介した研究事例から見ると、「良い先生」というのは学力だけではなく、人格力もある先生なのではないか。子どもたちに粘り強く向き合い、思いやりをもって接し、勉強だけでなく、子どもの人格を育てるには、先生自身の人格力が大事なのだろう。

子どもたちの教育よりも、自身の政治活動に重きを置くような、人格力に欠けた左翼活動家では、子どもたちの人格力を磨くことは無理な相談だろう。

■8.「子は国の宝」

わが国は江戸時代から寺子屋教育が普及し、庶民の就学率は当時の西欧諸国と比べても高かった。1850年頃の江戸での就学率は70~86%だったが、イギリスの大都市では20~25%に過ぎなかった。

日本全国では1万5千もの寺子屋や塾があって、子どもたちを教育していた。そこではお坊さんや神主さん、ご隠居さんなど人格力のある人々が、少人数の子どもたちにマン・ツー・マン教育をしていたのである。ペリー幼稚園の教育を、わが国は江戸時代にすでに全国レベルで行っていたのだ[d]。そうした教育に、幕末に来日した外国人たちも、一様に目を見張っている。[e]

こうした江戸時代の子育てをベースに、明治日本が国家政策として取り組んだのが「学制」だった。財政も不安定な中で、全国津々浦々に現在とほぼ同数の2万4千校の小学校を作り、志ある多くの青年たちを師範学校で教師として養成した[f]。そして教育勅語で、教育の理想を説いた。

ここから生まれた学力と人格力を備えた無数の人材が、明治日本の急速な発展を実現したのである。まさに「子は国の宝」である。

最新の教育経済学の研究成果は、我々の先人が長い年月をかけて磨いてきた子育ての智慧が正しいことを科学的に立証しつつある。

(文責:伊勢雅臣)

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

「学力の経済学」で見落とされているのは、家庭の役割です。

子供たちの自己評価が高まった主な理由は、先生が毎日教えたからではなく、先生が毎週家庭訪問を行ったからです。

その家庭訪問で、家庭が変わったのです。

今の教育は、点数化されるようなところにだけ目が向きがちです。

大切なのは、点数化されない文化の教育です。

そして、文化の教育の中心となる場所は家庭なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) 友達サイト(7)

オンラインの教育のいいところは、アットホームな雰囲気で勉強ができることです。

それぞれの生徒が、自分の家で勉強に参加するのですから、先生が生徒に、

「今、どんな本読んでる」

などと聞くと、生徒が、

「あ、ちょっと待ってて」

と、ごそごそと横に置いてある本棚を探して見つけてくるということがよくあります。

また、何か複雑な連絡がある場合は、先生が、

「お母さん、いるかなあ」

と聞くと、

「います。おかあさーーーーん」

「はあい」

などという場面もよくあります。

また、子供どうしは、お互いに東京と大阪のように遠く離れていて、会ったこともないのに、他の人の本の紹介や趣味の紹介を見て、

「おもしろそうなので、自分もその本を読みました」

とか、

「自分も、家でその実験をしてみました」

などということがときどきあります。

しかし、これまでの形式の勉強をオンラインにするだけでは、こういう交流はできません。

勉強の仕方も、オンラインに合わせて、自学自習+発表学習に変えていく必要があるのです。

====

寺子屋オンエアは、家庭学習だけで基本となる勉強力をつけるという企画です。

勉強は、誰かに教えてもらうよりも、自分ひとりでやった方がずっと能率よくできるものです。しかし、家庭でひとりでやっていたのでは、あまり張り合いがありません。また、たまには、誰かに聞きたいことが出てきます。そのときに、一緒に勉強している友達がいて、見守っていてくれる先生がいれば、家庭でのひとりでの勉強もずっとやりやすくなります。

インターネットは、そういうグループ学習と個人の学習を結びつけることができるようになりました。家庭という最も居心地のよい環境で、友達や先生と一緒に勉強することができるようになったのです。

ところで、今言葉の森が考えているのは、この寺子屋オンエアの未来の形です。

基本となる学習は、確かに寺子屋オンエアでできるようになります。しかし、その能率のよい勉強でできた自由な時間を、ただテレビを見たりゲームをしたりしているだけでは、充実した時間の使い方とは言えません。

そこで、その自由な時間も、寺子屋オンエアの特別コースに参加できるようにするのです。その特別コースには、ロボット作りコース、音楽交流コース、ファッションコース、お菓子作りコース、テーマ別た読書会コースなど、教える先生の個性と生徒の個性がマッチしたものが多数できるはずです。

通常の交流は、家庭でネットを使って行いますが、時どきは実際に会って交流する機会も作ります。

これからの時代は、特に個性や創造性が必要となってきます。その個性や創造性もまた、人間どうしの交流の中で進んでいくのです。

「寺子屋オンエアの未来形―勉強力をつけたあとは個性を伸ばす教育」

https://www.mori7.com/index.php?e=2308

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

私の考えているネット教育のイメージは、

1.田舎の山奥で暮らしている先生が、

2.遠く離れた離島で暮らしている子供たちと、

3.やはり遠く離れた海外で暮らしている子供たちと一緒に、

4.オンラインで勉強を見て、

5.夏休みなどは、一緒に合宿所でリアルな交流をする。

というものです。

もう、ほぼ実現していますが。

ネット教育は、利便性や経済性で語られることが多いのですが、本当は、人間の交流を深めるためのものです。

アメリカ流のオンライン教育ではなく、日本流のオンライン教育を作っていきたいと思います。

新しい教育の形ですね。

いろいろな講座を楽しみにしています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) オンエア講座(41) 寺オン作文クラス(2) ICT教育(1)

小学校2年生のころまでの子は、何でも素直に受け入れます。

だから、親が言ったことは、そのまま素直にやろうとします。

そのため、親はついやらせすぎてしまうことがあるのです。

この時期はむしろ勉強的なことは抑え気味にしておくことです。

そして、その分、子供が自主的にやるような工夫をするのです。

子供の勉強が、親が考えていたよりも早く終わったとき、ほとんどの人は、

「そんなに早く終わるのだった、ついでにこれもやろう」

と勉強の追加をしてしまいます。

この予定外の追加に反発できる子はいいのです。それは自主性の育っている子です。

反発せずに素直にやる子は、その後、集中力なく勉強する子になります。

早く終わると追加されるのだから、だらだらやる方がいいと思ってしまうのです。

親は、まず自分が当の子供だったらどう思うかということを想像してみることです。

そして、子供の気持ちになって、その子がいつも楽しく勉強できるように工夫していくことです。

====

小学1年生の勉強で大事なことは、勉強の仕方です。何を勉強するかということよりも、どう勉強するかということが、その後の学力の伸びを左右していきます。

この記事は、「小学1年生の勉強の仕方が、その後の勉強のスタイルを作る」の続きです。

https://www.mori7.com/index.php?e=2306

前の記事で書いたのは、第一に、楽しくやることでした。第二に、自主的にやることでした。

第三に、子供の自主性を育てるためには、勉強の分量を多くしないこと、早く終わったからといって勉強の追加をしないことです。

集中力がない子の多くは、勉強のしすぎという状態になっています。親から見てちょうどいいと思うぐらいの分量は、子供にとっては多すぎるものです。しかし、子供は反発するほどの基準が自分の中にないので、親に言われたことは一応そのまま素直に受け止めます。その結果が、集中力のなさとして出てくるのです。

第四に、例外は作らないことです。勉強は、人間が成長するために欠かせないものですから、雨の日も、風の日も、土曜も、日曜も、旅行に出かけたときも、やると決めたことは、分量は少なくしたとしても毎日欠かさずにやっていくことです。

この毎日欠かさずにやる習慣をつけるためにも、親が関与する面はできるだけ少なくしておくことが大事なのです。

例えば、問題集の丸つけなども、親がやるのではなく、子供が自分でやるほうがいいのです。親がいなければできない勉強だと、親の都合でやらない日が出てくることもあるからです。

第五に、子供の学力をつけるいちばんの勉強は、実は、読書と対話と経験です。

漢字のドリルや計算のドリルは、いかにも勉強らしい感じがしますが、そういうドリルをやるのは、一応学校の勉強が普通にできるようになるためです。それ以上のものはありません。小学生の勉強は、どの教科も一応できているだけで十分なのです。人よりよくできるとか、毎回百点を取るとか、何学年も先取りするとかいうことにこだわる必要はありません。

それよりも、読書と対話と経験で、自分なりに考える力と語彙の力と実際の体験を身につけておくことがその子の将来の本当の学力になるのです。

言葉の森の作文も同じです。

小学校低学年は、楽しく書くことが大事で、上手に書くことを目的にするものではありません。子供は素直なので、上手に書かせようと思えば、すぐに上手に書くようになります。しかし、そういう上手さには無理があります。低学年のころに上手に書きすぎた子は、勉強が長続きしないのです。

大事なことは、作文を毎週書くという勉強をきっかけにして、音読や対話や経験の習慣を作ることです。しかも、それらの習慣は楽しくなければ本当の力にはなりません。音読や対話や経験を楽しい習慣にするためには、親がいつもよいところを見て褒めてあげることなのです。

「小学1年生の勉強は、集中力をつけること、例外を作らないこと、読書と対話と経験を重視すること」

https://www.mori7.com/index.php?e=2307

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学1年生から、勉強をする習慣が見についていると、後に楽ですね。テストがあるから勉強するのではなく、習慣として毎日続けていきたいです。

子供が幼児や小学生のときの親の重要な役割は、勉強させることではありません。

面白い話をしてあげることです。

そのためには、子供と一緒にいる時間は、いつもその場に合った、子供が興味を持つような考える話を見つけるようにするといいのです。

結構、親も大変(笑)。

子供の教育でいちばん大事なことは、幸せな子供時代を送るようにさせることです。

それ以外のことは、あとからどうにでもなります。

だから、自分が子供だったらどう思うかということをいつも考えていくといいのです。

自主性、集中力は、小さいときに身につけてしまえば本人も家族も充実した生活を送れるようになりますね。

結果楽しくなる→どんどん学力がつく、という理想的なサイクルをつけてゆきたいものです。

一見勉強のように見える作業、ドリルや漢字練習ももちろん大事ですが勉強の本質を見失わないようにしなければいけません。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 小学校低学年(79)

国語力をつけるためには、まず「読む」ことが大切です。

問題を解くとか、漢字を覚えるとか、ことわざを覚えるとかではなく、何しろまず「読む」ことなのです。

しかし、ただ読むだけでは漠然としています。

だから、感想文を書くために読むという形の勉強が効果的なのです。

読む勉強の先取りは限られています。

算数数学の場合は、学年よりも先の勉強がいくらでもできます。

しかし、国語はそうではありません。

読む力は、その学年ごとにつけていかなければなりません。

小学生のうちに読む力をつけることは大事ですが、それで中学生まで間に合うのではありません。

中学生のときに読む力がついても、それで高校生まで間に合うわけではありません。

それぞれの学年ごとに、その学年に応じた読む力をつけておくことが大事なのです。

====

言葉の森の作文指導の特徴は、長文を読んでその感想文を書くことを中心としていることです。ただし、感想文中心になるのは小5以降で、それまでは身近な題名の課題が中心です。

なぜ感想文を書くことを中心にするかというと、学年が上がるほど読む力をつけることが必要になってくるからです。

文章を読む力は、語彙力として表れます。受験の国語問題に出てくる文章は、その学年の子にとってはなじみのない言葉が多く使われています。

語彙力のある生徒は、何とか内容を読み取りますが、語彙力のない生徒は、読解問題も当てずっぽうで解くようになります。

国語の成績を上げるには、問題文を理詰めで読み取る必要があるのですが、語彙力がないと読み取る段階まで達しないことも多いのです。

長文を読んで感想文を書く勉強をしていると、その長文を深く読み取ろうとするようになります。

事前に長文の音読を何度もしていると、難しい内容の文章でも全体の内容がおおまかにわかります。更に、その長文音読をもとに、親子で似た話などをしていれば、文章を読み取る力は更についてきます。

このように、感想文を書くために長文を読むという練習をするので、難しい長文を読む力がついてくるのです。

長文を読む力は、一度つけばそれで終わりではありません。

小学校高学年のときの難しい文章と、中学3年生になってからの難しい文章では、質が違います。また、中学3年生のときの難しい文章と、高校3年生になってからの難しい文章でも質が違います。

言葉の森の作文の勉強は、小学生から高校生まで、それぞれの学年に応じた難しい文章を読み、感想文を書く練習を中心としているのです。

「国語力をつける作文指導は、長文を読んでの感想文の指導」

https://www.mori7.com/index.php?e=2313

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

中学生のときに、国語が苦手で、言葉の森の長文読解問題を熱心にやってめきめき力をつけた生徒がいました。

そして、いい高校に入ったのですが、高校生になってから、たぶん本をあまり読まなかったのでしょう。

高校3年生のときは、国語の成績がかなり落ちていたのです。

国語は、それぞれの年齢に応じて難しい文章を読まなければ低下します。

それでも、大学入試の前に気を取り直して、また国語の勉強を始め、何とか東大に入ったのです。東大って(笑)。

読む力は食事と同じです。

食いだめということは、ある程度まではできますが、来年の分まで先に食べておくことはできません。

しかし、「小4までに読書を全部済ませておいて、小5からは受験に専念」というようなわけのわからない方針を立ててしまう人も多いのです。

大人になっても読書習慣は続けていきたいですね。

「継続は力なり」

継続的に年齢に応じた難しさの文章を読むことで、語彙や文体がインプットされます。そして初めて自分で書けるようになるのです。

そのときの自分に合った本に出会うことが大事ですね。この場所で、「これだ」「読みたい」「読ませたい」という本にたくさん出会えて感謝です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 作文教育(134)

小学1年生の勉強は楽しくやるものです。

苦しいことを我慢して厳しくやるものではありません。

子供は素直ですから、多少の厳しい勉強にも黙ってついてきます。しかし、そういう子はあとが続きません。

楽しくやるためには、勉強の分量を親から見て物足りないぐらいに減らしておくことです。

そして、その勉強を子供が自分でやっていくようにするのがいいのです。

親は、その様子を横でにこやかに見ているのです。

親が先頭に立って子供を引っ張って勉強させるのではありません。

後ろからときどき励ましの声をかけてあげるだけです。

そして、勉強のことばかりでなく、日常のいろいろな話題で親子でできるだけたくさんの会話をしていくことなのです。

====

小学1年生の勉強で大事なことは、勉強の仕方です。何を勉強するかということよりも、どう勉強するかということが、その後の学力の伸びを左右していきます。

この記事は、「小学1年生の勉強の仕方が、その後の勉強のスタイルを作る」の続きです。

前の記事で書いたのは、第一に、楽しくやることでした。第二に、自主的にやることでした。

第三に、子供の自主性を育てるためには、勉強の分量を多くしないこと、早く終わったからといって勉強の追加をしないことです。

集中力がない子の多くは、勉強のしすぎという状態になっています。親から見てちょうどいいと思うぐらいの分量は、子供にとっては多すぎるものです。しかし、子供は反発するほどの基準が自分の中にないので、親に言われたことは一応そのまま素直に受け止めます。その結果が、集中力のなさとして出てくるのです。

第四に、例外は作らないことです。勉強は、人間が成長するために欠かせないものですから、雨の日も、風の日も、土曜も、日曜も、旅行に出かけたときも、やると決めたことは、分量は少なくしたとしても毎日欠かさずにやっていくことです。

この毎日欠かさずにやる習慣をつけるためにも、親が関与する面はできるだけ少なくしておくことが大事なのです。

例えば、問題集の丸つけなども、親がやるのではなく、子供が自分でやるほうがいいのです。親がいなければできない勉強だと、親の都合でやらない日が出てくることもあるからです。

第五に、子供の学力をつけるいちばんの勉強は、実は、読書と対話と経験です。

漢字のドリルや計算のドリルは、いかにも勉強らしい感じがしますが、そういうドリルをやるのは、一応学校の勉強が普通にできるようになるためです。それ以上のものはありません。小学生の勉強は、どの教科も一応できているだけで十分なのです。人よりよくできるとか、毎回百点を取るとか、何学年も先取りするとかいうことにこだわる必要はありません。

それよりも、読書と対話と経験で、自分なりに考える力と語彙の力と実際の体験を身につけておくことがその子の将来の本当の学力になるのです。

言葉の森の作文も同じです。

小学校低学年は、楽しく書くことが大事で、上手に書くことを目的にするものではありません。子供は素直なので、上手に書かせようと思えば、すぐに上手に書くようになります。しかし、そういう上手さには無理があります。低学年のころに上手に書きすぎた子は、勉強が長続きしないのです。

大事なことは、作文を毎週書くという勉強をきっかけにして、音読や対話や経験の習慣を作ることです。しかも、それらの習慣は楽しくなければ本当の力にはなりません。音読や対話や経験を楽しい習慣にするためには、親がいつもよいところを見て褒めてあげることなのです。

「小学1年生の勉強は、集中力をつけること、例外を作らないこと、読書と対話と経験を重視すること」

https://www.mori7.com/index.php?e=2307

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学校低学年のころの勉強は楽しくやるのが基本です。

楽しくやるためには、できるだけ自主的にやらせることです。

自主的にやらせるためには、勉強の分量をぐっと少なくしておくことです。

分量を多くすれば、子供は手を抜いたり、だらだら時間をかけてやったりするようになります。

集中力のある勉強は、分量が少ないからできるのです。

それが、「よく学びよく遊べ」の土台です。

子供の勉強を褒めるときも、褒め方に工夫が必要です。

長くやったとか、たくさんやったとか、よくできたとかいうことを褒めるのではなく、自主的にやったということを褒めるのです。

まちがったとか、できなかったということは、むしろ大歓迎です。

その分、成長する余地があることがわかったことになるからです。

小学校入学前の保護者の方にぜひ読んでいただきたいですね。

なんでも楽しいことは長続きしますね。

例外をつくらないことは、ぜひ念頭におきたいですね。しかも楽しい勉強に。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 小学校低学年(79)