小学校4年生から始めて現在中学3年生になっている生徒のお母さんから相談がありました。

「作文力がついたし、考える力もついている。とてもよく頑張っていると思うし、言葉の森の先生にもいつも褒められる。しかし、その割に国語の成績がいまひとつのように思う。」

ということでした。

こういう相談は、実はよくあります。そして、それは全然心配ないのです。

あるやり方を説明すれば、文字どおりあっという間に国語の成績は上がるからです。

では、なぜそういう勉強を普段からしないかというと、国語の成績を上げるような勉強は、すぐにできるし、勉強自体がつまらないものだからです。

だから、入試を目前にして、真剣に国語の成績を上げたいと本人が思ったときに、そのやり方を教えるようにしているのです。

そうでないと、ただ説明を聞くだけで、なるほどと納得したような気がして、結局何もしない子がほとんどだからです。

大事なのは国語の実力で行って、成績はその最後の仕上げにすぎません。

では、国語の実力があるはずだと思われるのになぜ国語の成績がそれほど良くないのかと言うと、その原因は国語の問題を理詰めで解くのではなく感覚で解いているからです。

理詰めの解き方を身につける方法は、国語のテストで100点を取ることを目指すことです。

ほとんどの生徒は、国語のテストが返却されたときに、「80点だったからまあいいや」などという考え方をします。

そうではなく、必ず100点満点を取るという気持ちで、間違えた問題を徹底して見直すようにすれば、そこから国語の成績は上昇していくのです。

国語のテストというのは、単なる国語の問題ではありません。

つまり、ちゃんと読めているかどうか確かめる問題なのではなく、普通に読めている子をいかに間違わせて差をつけるかという目的の問題なのです(笑)。

そのために、読みにくい文章を読ませ、素直な読み手の裏をかくような問題を作るのです。

だから、国語の成績を上げるためには、裏をかかれないようにすればいいだけです。

ところが、こういう勉強は面白くも何ともありません。

だから、普段の勉強はもっと面白い勉強、つまり、本を読んで、よく考えて、自分なりに書くという中身のある勉強をしていくのがいいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

国語の入試問題というのは、大体いじわるにできています。

だから、入試問題の勉強をしていると、だんだん作文が下手になります(笑)。

例えば、「前者は……で、後者は……である」というような文です。

口頭での会話で、「前者は……」などという言い方をする人はまずいません。

いい文章というのは、わかりやすい文章のことです。

だから、国語の成績を上げるための勉強は、入試直前にやればよく、それで十分に間に合うのです。

受験直前でもなければ、国語の成績を上げる必要など全くありません。

読む力さえつけておけば、国語の成績はすぐに上がるからです。

では、読む力とは何かと言えば、それは、難しい本でも易しい本でも同じように楽しく読める力なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語問題(15) 国語力読解力(155)

成績は目に見えるものなので、ついそこに関心が向きがちです。

成績の根底にある学力は、目に見えないので後回しにされがちです。

しかし、成績はその気になって取り組めばすぐに上がります。

私の実感では、高校入試で3か月、大学入試でも6ヶ月あれば見違えるほど成績は上がるのです。

では、その学力のもとになるものは何かと言うと、第一は理解力です。第二は、その理解を定着させる記憶力です。

理解力は、難しい文章を読んだり聞いたりすることによって育ちます。

記憶力は、長い文章を音読や暗唱で覚えることによって育ちます。

だから、読書と対話と音読と暗唱と、それらを統合する勉強としての作文が学力を育てる基本なのです。

理解力と記憶力は、成績には直接表れませんが、身近に接していると自ずからわかります。

もし子供が、読むことも、覚えることも、書くこともさして苦にならないというのであれば、その子の学力は十分に育っています。

そして、これらの勉強のほとんどは、家庭での自学自習でカバーできるのです。

▽参考記事

「家庭での自習のコツ」

https://www.mori7.com/index.php?e=2104この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

低学年ですごく成績がいい子というのは、実はあまり伸びないことが多いのです。

それは、目に見える勉強に時間をかけているために、読書や対話や作文や遊びがほどほどになっているからです。

小学生のうちは、むしろ勉強の方をほどほどにして、ほかに熱中するものをさせておく方が、本当の学力が育つのです。

勉強しすぎると頭が悪くなる、というのは本当です。

では、勉強しないと頭がよくなるかというと、もちろんそうではありません(笑)。

勉強の目的が大学入試ぐらいまでであれば、成績がいいだけでもある程度通用しますが、その後の仕事の生活のことまで考えれば、大事なのは成績ではなく本当の学力の方なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)

勉強の時間と読書の時間の両立に苦労している方は、意外と多いようです。

基本的な考えは、「勉強が学校でするもの、読書は家庭でするもの」です。

しかし、学校の勉強だけでは、わからないところが出てきたり、習熟のための時間が不足したりすることがあります。

そこで、家庭学習のような形で勉強をする必要が出てきます。

このときに家庭での勉強と読書の両立を工夫する必要があるのです。

一般に、勉強は面白くないもので、読書は面白いものです。

だから、この二つをうまく組み合わせることが両立させるコツになります。

まず最初に机に向かうきっかけとして、読書を始めます。

しかし、この読書はタイマーなどで時間を短く区切っておく必要があります。

区切る時間は、5分や10分です。

読書でウォーミングアップができたら、その勢いで勉強に取りかかります。

そして、勉強が一段落したら、あとの自由時間にたっぷり読書の続きをするのです。

このやり方とは逆に、最初に読書をしてしまうと、そのまま勉強する時間がなくなってしまいます。

読書-勉強-読書というサイクルでやっていくのが、読書と勉強を両立させる方法です。

▽参考記事

「勉強の始めに5分間読書、勉強の終わりにたっぷり読書」

https://www.mori7.com/index.php?e=2606

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学校低中学年の勉強は、基本的なことばかりなので誰でもすぐにできます。

しかし、だからといって、難しい勉強をさせるのはよくありません。

勉強が易しいうちに、たっぷり読書をして本当の実力をつけておくのです。

家庭学習は、読書第一、勉強第二です。

言葉の森の通学クラスに作文を書きにくる子でも、来てすぐ机に向かって書き出す子もいますが、まずおもむろに本を読んでからという子もかなりいます。

これは、通信クラスで家庭で作文を書いているときも同じだと思います。

まず本を読んでからという場合は、タイマーなどで区切りを作っておくことが大事です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

△写真は今年のサマーキャンプで行く鳥野目河川公園近くの那珂川の河原

思考発表クラブの枠が広がります。

小学校123年生は、火曜日18時、水曜日18時、木曜18時の中から選べるようになります。小学校456年生は、月曜日18時、火曜日19時、水曜日19時の中から選べるようになります。

いずれも時間は45分間で、最初の30分間は生徒どうしの発表、あとの15分間は保護者の懇談会です。授業は事前に15分程度の動画を見ておくようになります。

これまで曜日や時間の都合で参加できなかった方は、この機会にぜひご参加ください。

体験学習を希望される方は言葉の森までお問い合わせください。

思考発表クラブは、主に作文、算数、理科について自発的な勉強をするオンラインの講座です。言葉の森の生徒以外の方も参加できます。

毎週45分間の勉強で、月4回の授業があります。

受講料は、月額2160円です。

無料体験学習が2回できます。

勉強の内容は、(1)読んでいる本の紹介、(2)作文の構想図作り、(3)算数の似た問題作り、(4)理科実験工作の紹介、(5)その他自由な発表、などです。

よくある勉強と違うのは次の点です。

第一に、ネットを活用しているので自宅で参加できることです。

第二に、6人から7人の小人数で行うので、全員に発表する機会があることです。

第三に、生徒どうしの質問や感想などの交流を生かすようにしていることです。

第四に、保護者の懇談会の機会を設けていることです。

第五に、受け身の勉強ではなく必ず全員が何かを発表するような勉強にしていることです。

第六に、答えのある勉強ではなく自分で問題を作るような勉強にしていることです。

参考までに、下記に小3の6月3週の勉強の資料の一部を載せておきます。

今回の理科実験工作で引用している資料は、朝日小学生新聞、毎日小学生新聞です。

====

●読んでいる本の紹介

●作文

▼あ6.3週

★遠くへたびをする鳥(感)

▽マガンの編隊飛行 2015 0315 1737

https://youtu.be/IMcVox4gFu8

・きれいなV字型で飛んでいます。

▽The Secret Routes of Migratory Birds

https://youtu.be/vJgt4bJ7V0Q

・29分から30分あたりを見ると、すごくがんばって飛んでいることがわかる。

▽アジサシの移動 / The Arctic Tern Migration

https://youtu.be/GAOu-xFNFcI

・こんな長い距離を移動する鳥もいる。

▼6.4週

★清書

清書のときに時間のある人は、読解問題もやってみましょう。

読解問題は、厳密に考えて必ず○になるように解くことが大事。すると、読解の実力がつく。

●算数の似た問題

「これでわかる算数小3」P42

「これでわかる算数小4」P79-3-(2)

●理科実験工作の紹介

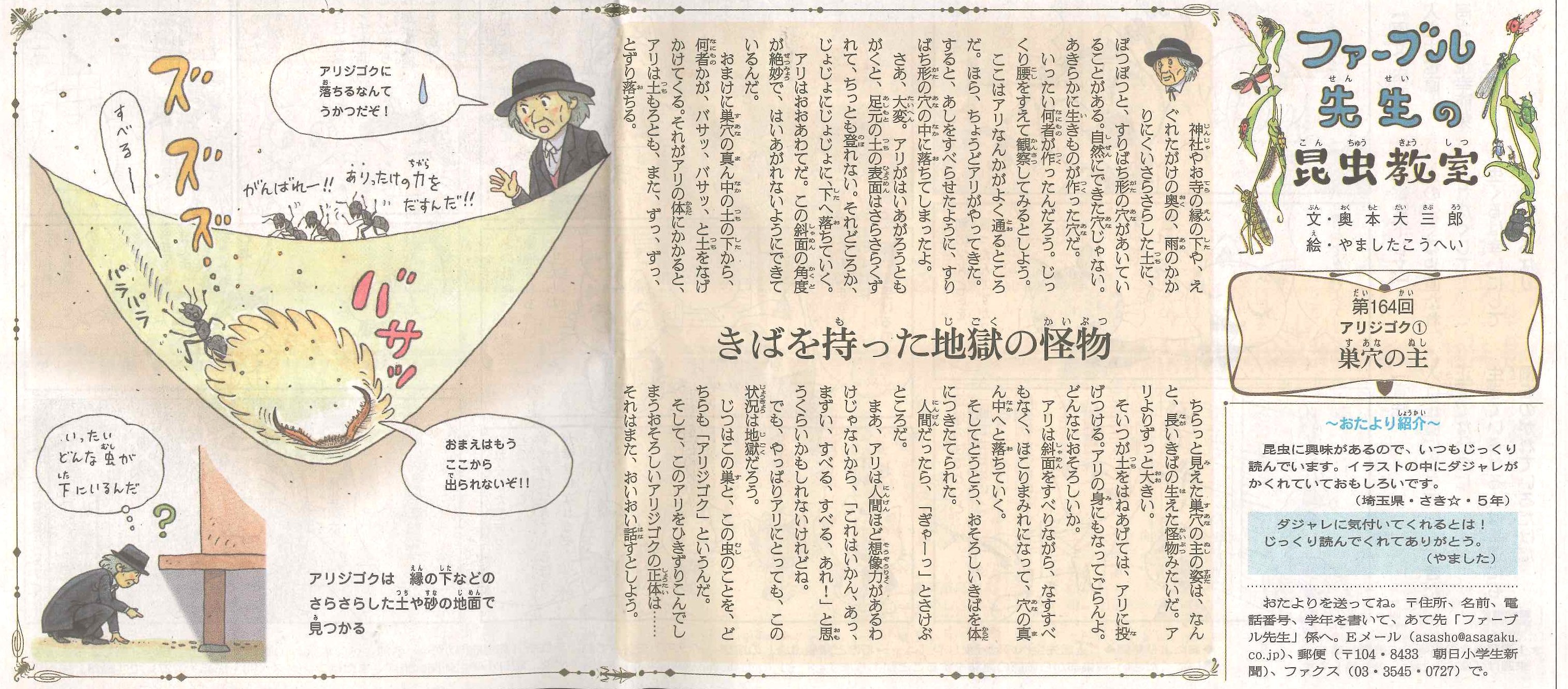

▽アリジゴク釣り

https://youtu.be/cqc86M645oA

・アリジゴクも釣れるんだね。

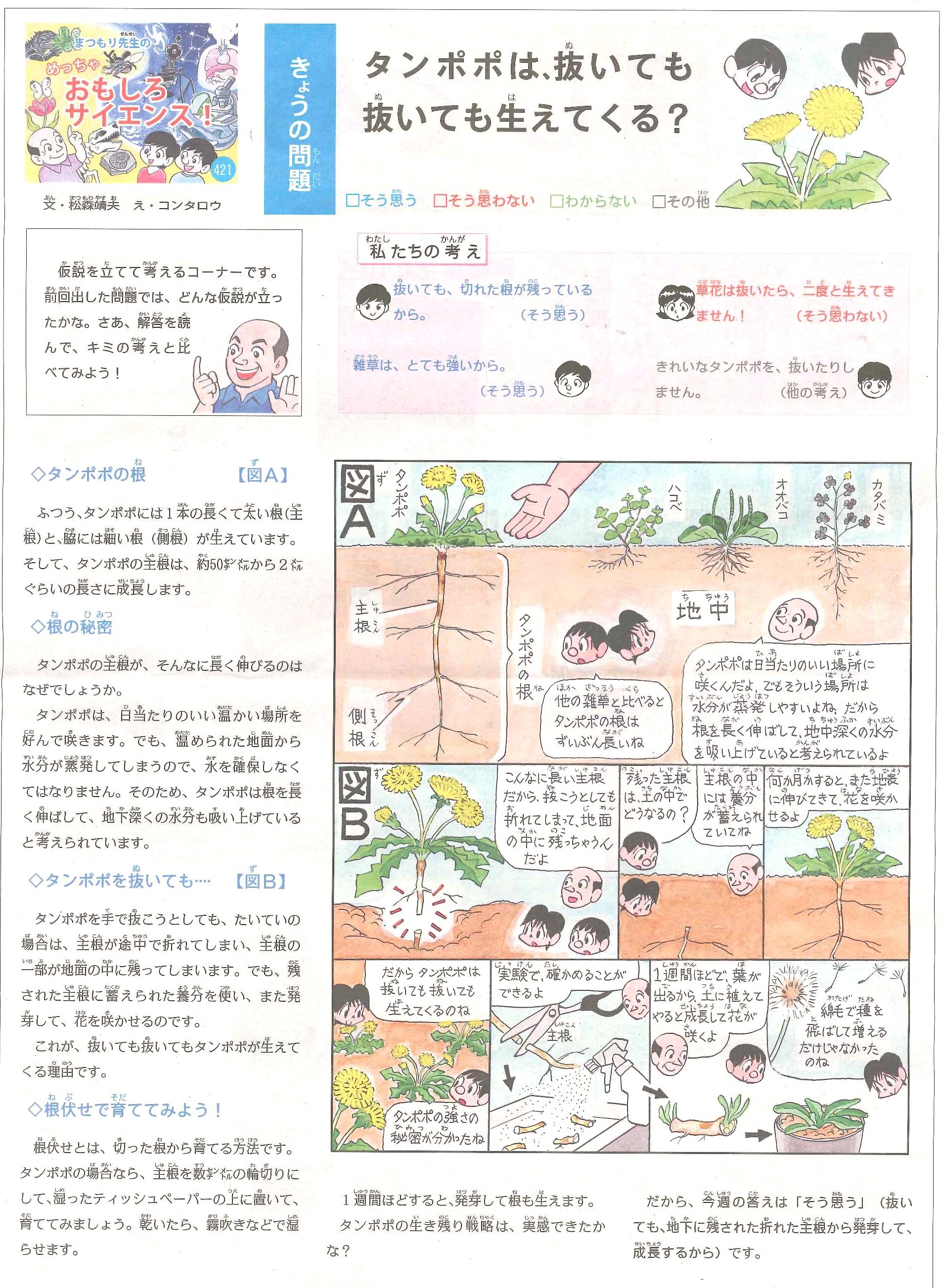

▽(Youtube用再編集)【自然を食べよう!】たんぽぽコーヒー・炒りマテバシイ、フジ編 1/2

https://youtu.be/FUz3OaIBfjg

・タンポポの根っこがかなり深いということがわかる。根の活用法。

▽分子進化をヒントに系統樹をつくる(ゆうきのバイオロジー)

https://youtu.be/9g34aKJLPEY

・高校生向けの動画だからやや難しいが、説明がわかりやすい。

●授業の動画

授業の動画はGoogle+コミュニティに入っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちを見ていていつも感心するのは、みんな積極的に自分の考えを発表することです。

しかし、こういう勉強は、余裕がないとできません。

小中学生の勉強は、いい教材があれば自学自習でできますから、家庭学習で能率のよい勉強をして、余裕のある時間で、読書や対話や発表や交流を行うというのが、これからの理想の勉強スタイルになるのではないかと思います。

意外に面白かったのは、子供たちが、ほかの人の紹介した本を見て、自分もその本を買ったり借りたりして読むようになることが多かったことです。

また、読んだ本の紹介が、特にこちらから何も教えたわけではないのに、どの子も次第に上手になっていったことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

小中学校の勉強は、子供にとってもともとそれほど面白いものでありません。

その理由は、勉強の内容が教えられるものだからです。

つまり、答えが合っていたら褒められるという勉強なので、やることが誰でも同じになります。

ある意味で自分を鋳型に合わせるような勉強なのです。

人間は子供であっても自分らしく生きたいと思っています。

みんなと同じ正解になって褒められて嬉しいというのは、人間の本来の嬉しさとは少し違うものです。

むしろ、みんなと違って自分らしいことが面白い、それが上手くいけば更に嬉しいというのが、もともとの人間の性質なのだと思います。

では、そういう自分らしい勉強をするためにどうしたらいいかというと、第一は、独学で学びやすい教材があることです。

第二は、自分の勉強を発表する場があることです。

そして、第三は、その発表を互いに交流できる場があることです。

やる気のないときの半日よりも、やる気が出た時の1時間の方がずっと多くのものが身につくという実感は多くの人が持っています。

○や×をつけてもらうことを動機にするのではなく、自分の興味を動機として勉強していくことが、これからの教育に求められてくると思います。

思考発表クラブも、そういう自分らしい勉強を動機として学ぶ力をつけていく場にしていきたいと思っています。

そして、作文教育も、作文が受験に必要だからとか、苦手だからとかいうことことではなく、作文の勉強がワクワクして面白いからという動機で始められるようなものにしていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ワクワクした勉強をした子は、将来ワクワクした仕事をするようになると思います。

必要や不安や競争を動機にした勉強ではなく、喜びや創造や共感を動機にした新しい価値観の勉強を作っていきたいと思っています。

昔、自分の子供が言葉の森で作文の勉強をしていたころは、いかに面白い勉強にするかということを考えていました。

役に立つとか、成績が上がるとかいう以上に、この面白さが大事なのだと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

人間が何かを得意になるきっかけは単純です。

自分のやったことが褒められたり感心されたりしたことがあったからです。

それをきっかけにして、そのことに時間をさくようになって、だんだんと得意になっていったのです。

能力というものの多くは、持って生まれた才能によってではなく、どれぐらい長く続けたかという時間によって形成されます。

苦手に見えることであっても、いつも褒めて、練習をさせ続けていれば、必ず上達していきます。

例えば、音読が下手な子であっても、何も直さずに、ただ、「読むのがだんだん上手になってきたね」と言っていれば、自然にその褒め方に合うように上手になっていきます。

大事なことは、褒めた結果がすぐに出るとは思わないことです。

▽参考記事

「作文の苦手は作られる」

https://www.mori7.com/index.php?e=2611

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

よくプロの優れた技術を持っている人に、上達の秘訣を聞くと、「ただ長い時間やっていたからです」という返事を聞くことがあります。

これは決して謙遜で言っているのではなく、たぶん本当にそうなのです。

持って生まれた才能は、かけた時間に比べれば二義的なものなのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)

△木の俣渓谷(今度のサマーキャンプで遊びに行くところです)

小学生のお母さんから、よく、「理科や社会はどういう勉強をしたらよいか」と聞かれます。

私の返事は、「理科や社会は学校でやっていれば十分」です。

学習塾や通信教育などで勉強すると、国語や算数だけでなく、理科や社会もついてきます。

どうせ勉強をするならバランスよく全教科やる方がいいという考えもあります。しかし、小学生のうちに時間の余裕があるからと言って、与えられたメニューを全部やっていると、学年が上がるにつれて勉強の時間に追われるようになってきます。

理科や社会は、広い意味で読書の一種ですから、本を読む力さえつけておけば、わざわざ学校の授業以外に勉強する時間を設ける必要はないのです。

そのかわり、重点を置くのは、国語の読む力です。読む力とは、ある程度難しい文章も楽しく読めるという力です。

極端に言えば、この読む力さえついていれば、あとは本人がやる気になったときにどうにでもなるのです。

もう一つは、算数が苦手にならないくらいに、つまり普通か普通以上にできるようにしておくことです。

というのは、算数はいったん苦手になると、どこから手を付けていいかわからなくなることがあるからです。

しかし、これも普通に勉強していれば特に問題はありません。

この国語と算数を重点にした勉強で、生活に余裕を持たせるようにし、その余裕の時間で、読書や対話やさまざまな経験をしていくのです。

小学4年生までは、勉強面で難しいことは何もありません。

だから、親が勉強をさせれば、誰でも成績が上がります。

しかし、ここで必要以上に成績を上げても、それはその後の学年の成績には結びつきません。小4までは普通にほどほどにできていれば十分です。

高学年になって成績が伸びる子は、低中学年で勉強をしていた子ではなく、読書や対話をしっかりしていた子なのです。

▽参考記事

「幼児期の勉強の要は、親子の対話と作文」

https://www.mori7.com/index.php?e=2166この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今の日本の勉強環境は至れり尽くせりなので、その分無駄なこともかなり多いのです。

子供時代に必要なのは、同じ無駄でも、無駄な勉強ではなく無駄な遊びの方です。

無駄な勉強はあとに何も残りませんが、無駄な遊びは子供に多くのものをもたらすからです。

江戸時代の寺子屋教育の理論面を支えた貝原益軒は、「学問は本、技芸は枝」と言いました。

世の中には、いろいろな習い事がありますが、いちばんの中心は学問です。

そして、その学問の中心は読む力なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

昨日の小6の思考発表クラブで、子供がyoutubeなどインターネットを長く見るようになって、その分読書量が減っている気がする、という相談がありました。

昔、テレビが普及し始めたころ、評論家の大宅壮一氏は、一億総白痴化という言葉で、テレビが人間の思考力や想像力を低下させていると警鐘を鳴らしました。

このテレビよりも誘惑度の高いのが、インターネットの世界です。

テレビや漫画は、つい惰性で見るので無駄な時間を過ごしがちです。

インターネットは、それ以上に惰性で見てしまうことが多いのです。

数年前、イギリスの中学生がSNSに時間を取られ、読書をしなくなったという記事が載っていました。

これは、日本でも同じ事情になりつつあると思います。

では、どうしたらいいかというと、これはやはり自己コントロールによる、生活とインターネットの共存しかないのです。

禁止というのは、小学校低学年のころはあり得ますが、高学年や中学生の子に禁止というのは、問題を先送りするだけになります。

誘惑に負けるというのは、子供だけの問題ではなく、大人も含めた人間の本質的な問題です。

それを克服するのが、広義の教育です。

私の考えの基本は、「よく遊び、よく学べ」です。

youtubeも楽しむ、SNSも楽しむ、そして読書も、勉強もたくましくやり遂げる、しかし、そういうことができない人とも仲よく接する、という人間像の目標を立てて、そこに近づくように親子で努力していくということな のです。

▽参考記事

「国語の成績は、氷山の水より上の部分。下の部分は、親の価値観と生活習慣」

https://www.mori7.com/index.php?e=2184この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供がyoutubeやSNSに夢中になっていたら、親はどうしようかと悩むと思います。

しかし、そういう無駄な回り道に見える時間も、将来子供が自立するためには必要です。

放置するのでも、禁止するのでもなく、共存するという仕組みを作っていくことがこれからの子育てには必要になってくるのです。

子供が小さいころに、命令や禁止を中心に子育てをしていると、その子が成長したときに、本人の自主性に訴えるということができなくなります。

だから、親の言うことを何でも聞くような子供時代にこそ、その子の自主性を尊重して接していく必要があります。

人間にはもともと、よりよく生きたいという本質があるので、その本質を引き出すことが子育ての基本方針になると思います。

親がまともで躾もきちんとしている場合、情報の取捨選択が正しく行われるので問題はないのかも知れません。しかし良識のない親、躾もいい加減な親の場合、ネットにはテレビと違って放送倫理などはありませんから子供が誤った情報を信じてしまったり過激な思想に染まってしまったりなどの危険性が高まると思います。今はゆとり世代が親であり、政府の教育方針も歪んでいますので、近い将来、偏った知識を持つ倫理観に欠ける大人が量産されるというような事態が生じるかもしれませんが、政治に無関心で教育よりも学歴を重視する現代社会ではそれも仕方ないことなのでしょうね。

匿名さん、ありがとうございます。

今の教育の問題点のひとつは、家庭での教育が後退していることです。

いちばんの格差はそこにあるのではないかと思っています。

TVの問題は、その受動性にありました。

時間とともに音声と映像は強制的にながれるもので、

読書のように自主的に速度をコントロールできるものではありません。

また、放映されるチャンネルはせいぜい10であり、

その中において各番組の意図は限られています。

その多くはCMスポンサーの意図であり、

否応なしに視聴者は資本主義に組み込まれるものでした。

この2点において、先見の明があった大宅壮一氏は、

文明破壊装置という定義をしたのでしょう。

その聡明さは特筆たるものがあります。

YouTubeがTVにとってかわるのは間違いないと思いますが、

大きな違いはマウスクリックを挟むという能動性です。

ここにどんな影響度が生まれるか、注目しています。

くまモンさん、ありがとうございます。

YouTubeの特徴は、発信する手段にもなるということです。

今は、ユーチューバーが再生回数を競い合っているところがありますが、それはまだYouTubeが成熟していないからです。

将来は、不特定多数の再生回数よりも、ある特定の仲間と価値ある情報を共有するという形に進化していくと思います。

テレビ等の営利が絡んだ扇情的・短絡的な報道内容に自らが操作されていることに気づくのは、上記の匿名コメントがそうであるように、大人の我々でも個人の努力のみでは難しいことです。

それに加え、Youtubeなどに代表されるインターネットの広告やコンテンツが、人々から収益を得るための仕掛けは、試行錯誤を繰り返し、年々多様化・巧妙化しています。

ですので、これらの誘惑とうまく付き合っていくには、各家庭ごとの対応では足りないのではないか、と危惧しております。

同じ志を持った家庭同士が連携し、情報交換を密に行い、インターネットと共存できる具体的方法を共有することが肝要だと思います。

最新の医学研究でYouTubeを筆頭としたスマホコンテンツがテレビやテレビゲームよりも遥かに脳に悪影響だと証明されました。

平均して1日三時間以上の視聴で前頭葉と側頭葉を大きく萎縮させることが医学的に証明されています。

YouTubeを子どもに野放図に解禁するのは児童虐待に相当します。

大人ですらもがYouTubeを筆頭としたSNSで陰謀論やヘイトを煽動され、YouTubeカンパ詐欺などにひっかかったりYouTubeエコチェンで危険思想をこじらせて反社会的言動を繰り返す事態が日常化しており、このような有害コンテンツを子どもに視聴させるのは虐待に相当します。

情報リテラシー教育とYouTubeが脳に与える悪影響のレクを子どもにうけさせる必要があります

最近の研究では、ゲームは頭をよくするということが言われています。

ゲームは頭をよくするが、youtubeは頭を悪くする、というのはなぜかというと、ゲームが自主的主体的であるのに対して、YouTubeやスマホは受動的であるからです。

根本的な解決は、子供が受け身の喜びよりも創造の喜びを感じるような生活を行うことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。インターネット(25) 子育て(117)