●

https://youtu.be/oJERU0WSS6U

公立中高一貫校の国語の記述問題の書き方を説明します。

問題集を見て、記述や作文の問題をそのままやっていては時間がかかるだけです。

能率のよい勉強法は、問題を見たあと、少し考えて、すぐに答えの解答例を見ることです。そして、そのような解答を書けばいいということを理解することです。

自分なりにじっくり考えたい問題は、時間をかけて納得いくまで考えたらいいのですが、受験勉強というのは答えのある勉強です。ここでは、能率よくやることが必要です。

しかし、ただ答えを見るだけではなく、そこに何らかの法則性と見ておくと、応用力がつきます。

例えば、今、公中文系の国語で使っている小6の問題集の77ページ「両親は読書の習慣など」をもとに解説していきます。

1.まず、記述は、手紙文や志望理由のようなものでない限り、常体で書く方がいいです。

敬体は、話しかける性格の文章、常体は自分の中で考える性格の文章だからです。

もちろん、敬体で書いても間違いということではありません。ただ、これまで、いろいろな生徒の文章を見てきて、自然に常体で書き出す人は、本をよく読んでいて、考えもしっかりしていることが多かったからです。

2.文章の要約は、あまり時間をかけないことです。要約では差はつかないからです。

小4までの三文抜書きの要領で手早くまとめていくことが大事です。

設問でまとめ方が指示されている場合は、それに従うことです。

3.似た体験は、公立中高一貫校の受験作文には、決まったように出てきます。

自分の個性、感動、挑戦、共感のある題材を用意しておき、それを使うように書いていくといいでしょう。特にいいのは、挑戦のある話です。

大事なことは、他人を批判したり、暗い後ろ向きの話を書いたりしないことです。そういう話は、文章の力を弱くします。

4.感想の部分は、一般化の主題で書いていきます。

これは、普段から練習していないと、咄嗟(とっさ)には出てきません。また、小学生の間はまだ抽象的な語彙が少ないので、両親と相談しながら考える練習をするといいです。

本当は、主題を先に考えて、その主題の感想に合う体験実例を書くというのが正しい順序ですが、そういうことができる小学6年生は限られています。体験実例を先に書いて、その体験実例に合うような一般化の主題を書くということでいいです。

問題集の解答例で、どういう抽象的な言葉が使われているかを見て、そういう言葉を自分でも使えるようにしていきましょう。

次は、同じ問題集の79ページ「ところで、こどもとは何か」です。

1. この文章の前半は、難しい言葉が使われていて、かなり読みにくいと思います。こういう悪文を書かないようにしましょう。国語の問題集の問題文を読んでいると、その影響で読みにくい文章を書いてしまう人が時どきいます。よくある例は、「前者、後者」などという言葉です。また、「それ」というような指示代名詞を使うよりも、具体的にもう一度同じことを書いた方が読みやすいことが多いです。

さて、こういう難しい文章に遭遇すると、最初から正確に読まなければいけないと思って、じっくり読み取ろうとする人がいますが、問題文の前半は重要でない話が多く、そのわりに難しく書かれていることが多いと考えておきましょう。大事なことは、文章の後半の最後の方に書かれています。前半は適当に飛ばして読んでもいいのです。

2.実例は、「大人になっていく経験」ですが、小学生にこんなことが書けるわけがありません。

では、どうしたらいいかというと、お父さんやお母さんに取材するのです。お父さんやお母さんは、自分の小学生時代を思い出して、その中から「大人になったと感じた経験」を思い出すことができます。その話を聞くと、自分の似た体験も思い出せるのです。

受験作文の勉強の仕方も同じです。両親に取材して似た体験を聞き、その両親の体験をそのまま書くのでなく、そこから連想した自分の体験を書いていくのです。

3.設問に、「理由を含めて」などと書いてある場合は、文章の中に、わざわざ「理由」という言葉をはっきり入れておくことが大事です。

文章を読む人(採点者)は、じっくり読んでいるわけではありません。斜め読みに近い読み方で読んでいるので、できるだけわかりやすく書いておくことが大事です。

4.「感じたこと、考えたこと」は、漠然と書くのではなく、必ず一般化の主題に関連させて書くように考えましょう。

そして、文章力に自信のある人は、この感想の部分に自作名言を入れていくようにしましょう。それだけで、印象点2割ぐらいアップします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

公立中高一貫校に限らず、受験勉強には共通する勉強法があります。

それは、問題を解くのではなく、すぐに答えを読んで理解することです。

解く勉強は、読む勉強に比べて5倍以上時間がかかります。

だから、1回解く時間があれば、その同じ時間で5回読む方がいいのです。

それなのに、なぜみんな問題を解きたがるかというと、その方が勉強している雰囲気が感じられるからです。

国語は特に、読む勉強の仕方が大事な教科です。

初めて質問させていただきます。

先に答えを見る勉強法は、国語、算数、理科など科目を問わず、問題内容をとわず共通するものなのでしょうか?

国語の読解問題や算数の文章題が苦手なので、先に答えを見せてしまっても良いのでしょうか?よろしくお願い致します。

受験勉強は答えのある世界ですから、答えを見るというのがいちばんいい勉強法です。

しかし、小中学生のころは、勉強に対する自覚がないので、答えを見てわかった気がしておしまいということもあります。

答えを見て理解シた上で、同じ問題を何度も繰り返す必要があります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。記述力(0) 公立中高一貫校(63)

●動画:

https://youtu.be/dJYhDwedbCw

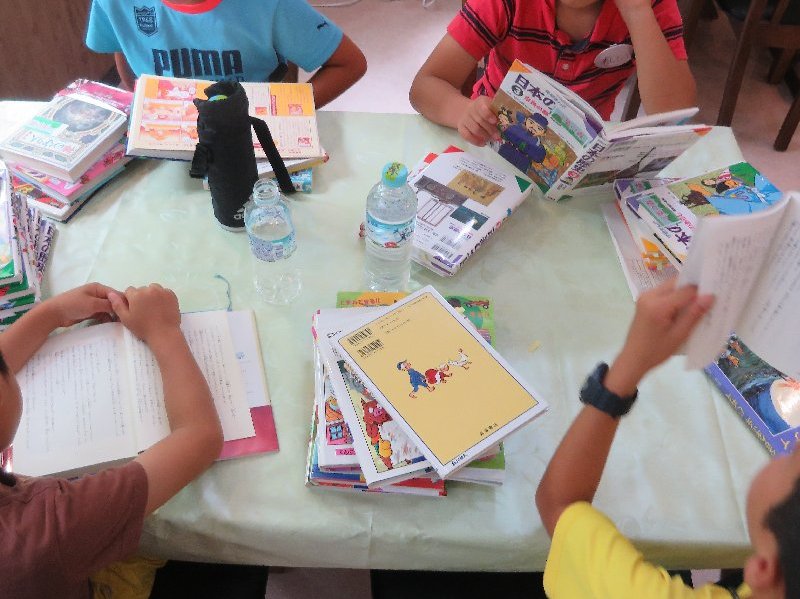

オンラインクラスでは、どの講座のクラスも、ほぼ毎回読書紹介をしています。

この読書紹介によって、誰でも読書量が自然に増えます。

最近の中学生や高校生は本を読まなくなっていると言われますが、オンラインクラスに参加している生徒は、毎回よく本を読んでいます。

しかし、気になるのは、小学校高学年から中学生の生徒が読む本の多くが物語文だということです。

物語文の本は、いくら読んでも頭はよくなりません。物語文は、考える力がつく性質の本ではありません。

もちろん、物語文の本によって、人の気持ちの微妙さを感じることや、いざというときに人間がどういう行動をとるかということを経験することもできます。

何よりも、感動が伴うというのが、多くの物語文の魅力です。

しかし、物語文の本では、考える力は育たないのです。

また、今の流行の物語文の多くは、状況設定が面白いだけのものが多いので、その面白さは、テレビやYouTubeを見ているのと同じような面白さです。

大事なのは、読書を通して深く考える力を育てることです。

そのための読書が、説明文、意見文の本の読書です。

説明文、意見文の本というのは、特に難しい本でなくてもかまいません。

図書館などでは、ノンフィクションというジャンルに区分されているものです。

例えば、昔、読書紹介の時間に、「クニマスは生きていた!」という本を紹介していた子がいました。

小学生が、特に興味を持って読むような本ではないと思ったので、印象に残っています。

こういう本をよく読む子は、学年が上がるにつれて作文が上手になります。

それは、中高生の作文は、説明文、意見文が中心になるので、そのための語彙力が自然に身につくからです。

ちくま書房は、かつて「ちくま少年図書館」という100冊のシリーズを出していました。今でも、図書館にはそろっているはずです。

岩波ジュニア新書も、当たり外れはあるかもしれませんが、中高生向けのいい本を出しています。

こういう本がもっと出てくるといいのですが、中高生が読むような説明文、意見文の本は限られています。

しかし、小学校高学年、及び、中学生、高校生の人は、意識的にこういう説明文、意見文の本を読んでいくといいのです。

ところで、物語文の本は、ストーリーに引かれて読み進められますが、説明文の本は、最後まで読み通すことが難しい面があります。

この説明文の本を読み進めるための読書法が、付箋読書です。

これは、読みかけのところまで、階段状に小さな付箋を貼りながら読む方法です。

付箋読書をすると、わずか2、3ページずつでも読み進めることができます。

数冊の本を並行して、数ページずつ読んでいくということもできます。

面白さを感じたときは、ずっと続けて読んでいいのですが、面白くないときでも、数ページなら気軽に読み進められます。

そうすると、いつのまにか、読みにくい説明文の本も読み終えることができるのです。

▽参考記事「付箋読書の仕方(何冊もの本を並行して読む)」

https://www.mori7.com/as/1367.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

●動画:

https://youtu.be/0Xhqib4Fv98

保護者の方から、「作文と国語読解と、どちらを受講すればいいですか」と聞かれることがあります。

第一は、作文です。

なぜなら、作文はその生徒の実力に応じて、上達の限界がないからです。

また、作文や記述が、これからの学力評価の中心になるからです。

東大の現代文の入試は、読解の選択問題がなく、すべて記述問題です。読解の選択問題は、合格するぐらいの人はだれでもできると考えられているからです。

国語読解は、答えという上限のある勉強です。だから、読解検定でほとんど100点が取れるようになった生徒は、国語読解の勉強をする必要はありません。

そういう人は、時どき読解検定を受けて、80点以上がコンスタントに取れていれば、読解力は維持していると確認しておけばいいのです。

受験のときに、国語の勉強をする必要がないというのは、かなり楽です。

国語読解が完成している人は、作文に力を入れ、森リン点で高得点を取ることを目標にしてください。

ただし、そのように、国語読解で常に80点以上が取れる生徒は限られています。ほとんどの人は、読解力が不足しています。

それは、今の読書環境で、易しい本が多すぎるからです。

そういう人は、国語読解で力をつけながら作文の練習をしておくことです。

読解力がないまま作文の勉強をしても、作文力はなかなか上達しません。

作文が苦手な人は、まず国語読解、そして毎日の読書、それから作文です。

読書がなぜ重要かというと、国語のテストで時間がなくて解ききれないという場合、それまでの読書量が不足していることが多いからます。

読書量は、一朝一夕に増えるものではありません。

小学3、4年生までの比較的時間に余裕のある時期に、勉強よりも読書に力を入れておくことです。

小学3、4年生までの勉強は、ほとんど知識の勉強なので、あとからでも十分に間に合います。

しかし、読書量は、この時期でなければ増やすことはできません。

国語読解クラスに入って勉強しているが、成績が上がらないという人は、問題集読書の不足です。

問題集読書を本人任せで読ませるのではなく、お母さんが近くで、家事などをしながらでいいので、子供の音読を聞いてあげる中で読ませてください。

ただし、聞いたあとは、必ず褒めるだけです。決して注意はしないことです。

読み間違いがあっても褒めるだけです。このように言わないと、親は欠点を指摘する方向にすぐ向いてしまうからです。

音読は、注意をすると下手になります。褒めていると、自然に上手になります。

親の前で音読をするのを嫌がるというのは、これまで注意することが多かったためです。

これは、もう手遅れですから、子供が自覚するまで待つことです。

国語力を高めるコツは、難しい文章を繰り返し読むことです。

それにつれて、読解力がつくとともに、作文も上達していくのです。

(次の記事は、「読書の質と量を高める方法」です。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文が苦手なら、まず国語読解、それから作文です。

作文が得意で、国語読解も得意なら、上達に上限のない作文です。国語読解は、時どき読解検定を受けて80点以上が取れることを確認しておけばいいのです。

その中間の作文が普通の場合は、読解検定を受けて、80点以上が取れるかどうかを見てください。読解力がまだ不十分なら、国語読解で力をつけながら作文です。

親の前で音読するのを嫌がるのは、これまで音読を注意していたからです。

これは、もう手遅れです、と書きましたが、手遅れを回復する方法はあります。

それは、子供に、正直に、「これまで、お母さんは直すところを注意してばかりいたけど、これからはいいところだけを見ていくようにするからね」と約束して、それを実行することです。

子供は、親が真面目に言ったことは理解します。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 作文教育(134) 問題集読書(33)

●動画:

https://youtu.be/5qAZbFStm48

作文が書けない子がいます。

ひとつ、低学年で書けない子です。

これは、学校の作文指導に問題があります。

学校では、たぶん、みんなに一斉に作文を書かせて、書けたか書けないかを見るだけです。

書けない子にどう指導するかということはありません。

作文が書けない最も大きな原因は、本を読んでいないことです。

だから、その子には、作文を書かせるよりも、まず本を読ませることなのです。

しかし、そういう子でも、とりあえず作文を書かせる方法はあります。

それは、お母さんでも、先生でもいいのですが、途中までその子が書く文章を言ってあげることです。

これを本格的にやるとすれば、親子作文です。

この方法で、誰でもすぐに作文を書けるようになるし、作文を書くことが楽しくなります。

もうひとつは、高学年でうまく書けない子です。

高学年で要求される作文は、生活作文ではなく、説明文や意見文です。

高学年で書けなくなる原因は、説明文や意見文の本を読んでいないことです。

小学4年生のころまで出来事中心の作文を上手に書いていた子が、中学生の意見文になると、途端に書けなくなるということがあります。

それは、その子が、中学生が読むのにふさわしい本を読んでいないからです。

逆に、小学生まであまり上手に作文を書けなかった子が、中学生以降にどんどん上手に書けるようになることもあります。

それは、その子が、説明文や意見文の本を読んでいたからです。

誰でも、作文を書くという表面的なところに目を向けがちですが、大事なのは、作文を書く土台に目を向けることです。

作文は、表面に出た結果にすぎません。大事なのは、その内側にある原因の方なのです。

表面に出た結果だけ見て直そうとすれば、作文が苦手になります。

しかし、作文指導のほとんどは、結果を直す作文です。それが赤ペン指導です。

だから、直せば直すほど、作文が苦手になっていくのです。

高学年で作文を上達させるには、まず難しい説明文の本を読みこなせるようにすることです。

それが、国語読解クラスの問題集読書です。

しかし、低学年の場合は、国語読解クラスの問題集読書よりも、まず日常生活の読書の量を増やすことです。

子供が読書をいやがるときは、親の読み聞かせです。

幼児のときの読み聞かせというのは、誰でもやっています。

大事なのは、小学生になっても、その子に応じた読み聞かせを続けていくことです。

この読み聞かせをせずに、子供が自分で読める程度の絵の多い本ばかり読ませていても、読書力、作文力はつきません。

気の長い話ですが、目安は半年です。

半年、毎日読み聞かせを続けていれば、必ず読書も作文も変わってきます。

親は、忙しいことを理由にすべきではありません。小学校低学年の時代は、通り過ぎればほんのわずかです。

この時期にがんばることが、あとになって生きてくるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文を書けない子が増えています。

しかし、それは作文が書けないのではなく、実は読書をしていないということなのです。

もし、読書をしているのに作文を書けないという子がいたら、それは教え方によって1日で書けるようになります。

作文を書く力は、表面に出た結果です。

本当の問題は、内側にあります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

●動画:

https://youtu.be/ju8wqQ7Nya4

読書力は、学力の基礎です。

読書時間が短い人は、勉強時間を長くしても成績がなかなか上がりません。

それに対して、読書時間が長い人は、勉強時間を少し長くすると成績がすぐに上がります。

これは、読書力によって、勉強を吸収する力が増しているからです。

しかし、読書なら何でもいいのではありません。

小学1年生のころは、漫画でも絵本でも読書力に結びつきます。

しかし、小学校中学年になると、いくら漫画や絵本をたくさん読んでも読書力はつきません。

小学校中学年のころは、物語文でも読書力はつきます。

しかし、高学年になると、説明文を読まなければ読書力は伸びません。

中学生や高校生になると、同じ説明文であっても、難しい説明文でなければ、読書力は伸びなくなります。

目安になる本は、岩波ジュニア新書、ちくまプリマーブックス、更に、岩波新書、中公新書、講談社現代新書などです。

更に、大学生になると、岩波文庫の青帯、白帯などの古典の本で、歴史の教科書に出てくるような難しい本を読むことによって読書力は伸びるのです。

この「難読が考える力を育てる」ということに、多くの人は気づいていません。

10冊の易しい本を読むよりも、1冊の難しい本をよむ方が考える力がつくのです。

ただし、小学生のころは、親が無理に難しい本を読ませようとすると、かえって全体の読書量が減ってしまいます。

子供の好きな面白くて楽に読める本で読書量を増やしながら、その一方で難しい本も並行して読んでいくといいのです。

そして、子供自身、読書力がついてくると、次第に説明文の難しい本の方が面白いと思うようになります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

「何にも読まないよりも、漫画でも読んでいた方がよい」という考えがありますが、易しい本を読み続けると、逆に読解力は低下します。

「毎日やるのは難しいから、せめて週に2、3回でも問題集読書をやってくれればいい」という考えがありますが、それでは、読解力は現状を維持する程度です。10分でいいので、毎日読むのが原則です。

「読み聞かせをすると自分で読まなくなるから、なるべく自分で読ませるようにする」という考えがありますが、読み聞かせは自分で読むための読書力の基盤です。小学生になっても、読み聞かせは続ける方がいいのです。

「子供に名作を読ませる」という考えがありますが、子供の読む力が育っていなうちに名作を読ませると、読んだという形だけで、中身は何も残りません。有名な本ではなく、子供が楽しく読める本が第一です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 読書(95)

●動画:

https://youtu.be/jAixgriTBRE

先日から、授業の修了時に、子供たちに何かひとことを言ってもらうことにしました。

「このあと、何をするか」でもいいし、「今日、学校であったこと」でもいいし、「将来の夢」でもいいし、「自分の趣味」でもいいし、要するに何でもいいからひとことを言うということです。

すると、担当している子供たちは、全員何かひとこと、それなりに面白いことを言うようになりました。歌を歌ってくれる子もいました(笑)。時間は、全体で5分もかかりません。

子供たちは、自分が主体的に参加できる場が好きです。しかも、その中で他の生徒との交流も生まれればなお楽しくなります。

読書紹介の場合も、時間があるときは、紹介のあとの質問感想を言ってもらうと、それぞれいいことを言います。そして、参加している生徒どうしが知的な交流を通して親しくなります。ただし、これは学年が同じぐらいで、質問や感想を言いやすいクラスの場合です。

今の学校や塾では、生徒が自ら発言する機会はほとんどありません。

先生が一方的に喋り、生徒はたまに答えさせられるだけです。

未来の学校は、言葉の森のように少人数のクラスで、全員に発言する機会があるものになっていきます。

勉強の中心は家庭学習、授業は生徒が発表と交流をする場、講師は教えるのではなく生徒の進捗状況と理解度をチェックし、必要に応じて保護者との連絡をとる、というスタイルの学習がこれからの新しい教育の形になります。

小、中学生、高校生の子供たちの成長に影響があるのは、親や先生ももちろんそうですが、それ以上に同じ世代の子供たちです。

言葉の森では、今、「講師の部屋」という、講師それぞれの掲示板を作っています。

これは、まだほとんど活用していませんが、将来は、先生と生徒の連絡の場だけでなく、生徒どうしの交流の場にしていく予定です。

すると、そこで、卒業した生徒も時どき立ち寄り、先生に現状報告をしたり、後輩にアドバイスをしたりするようになります。

ちょうど、通学教室に、卒業生がたまに遊びに来るような感じです。

夏のサマーキャンプも、将来は、卒業した生徒も含めた同窓会のようなものにしていく予定です。

子供たちは、同世代の子供たちとの交流の中で成長します。

そのためには、その交流の場としてのオンラインクラスで、全員の発言の機会があることと、勉強の中身が創造的であることが重要です。

創造的な勉強という要素が特に強いのは、作文クラスと創造発表クラスですが、そのほかの国語読解、算数数学、英語などのクラスも、工夫によっては、創造と発表の学習になります。

例えば、国語読解クラスでひとつの問題文の内容についてディカッションをするとか、算数数学クラスでオリジナルに作った問題を発表するとか、英語クラスで英語のスピーチをするとかいうようなことです。

そういう創造的な勉強を行うためには、その土台としての学力も十分についていなければなりません。

学力は勉強の最終目的ではなく、より創造的な学力を作るための土台です。

それは、子供たちの勉強のゴールが、大学入試に合格することではなく、その先の実社会で自分らしい仕事をすることだからです。

こういう子供たち一人ひとりの個性を生かし創造性を育てる教育を行っていきたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちの多くは、学校や塾の勉強に退屈しています。

それは、生徒が主体的に参加する勉強になっていないからです。

先生の話を聞いて、テストを受けるだけの勉強なら、家庭学習で十分間に合います。

ただ、家庭学習だけでは不安だから、みんな、とりあえず学校や塾に行っているのです。

本当は、教育の仕組みを根本的に変える必要があるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

●動画:

https://youtu.be/UYf1mnEd2k4

プログラミング学習の特徴は、創意工夫の余地があることです。

しかし、創意工夫だけが前面に出ると、自分の技術を高める過程よりも、創意工夫の結果に目が行くようになります。

すると、授業は、学習の時間ではなく、趣味の時間のようになります。

やりたいことのイメージがはっきりしているのはいいことですが、その途中の過程がとりあえずコピペで間に合わせるということになると、作品ができても応用力が育ちません。

プログラミングの学習は、退屈なようであっても、最初はテキストどおりに進んでいくのがいいのです。

ところで、プログラミング学習が、将来どう生きてくるかということですが、プログラミングを習ってそれが仕事として成り立つということはまずありません。また、そういうことは目指さない方がいいと思います。

しかし、自分が仕事をするときに、それが新しいオリジナルな仕事であればあるほど、プログラミングの知識を生かして工夫ができるということは出てくると思います。

私(森川林)も、言葉の森の仕事を立ち上げるときに、プログラミングの知識はかなり役立ちました。

しかし、プログラミングが役に立つということよりも、もっと大事なのは、プログラミングに取り組むことによって、新しいことに好奇心を持つ精神が育つということです。

この好奇心は普遍的なもので、ある分野で知的好奇心を持つ人は、他の分野でも同じような知的好奇心を持つこようになります。

世の中には、古いままの方が好きな人もいて、そういう人と新しもの好きの人が組み合わさって、社会はうまく運営されていると思いますが、どちらが大事かというと、やはり新しいものをすぐ吸収しようとする精神を持つ人の方です。

プログラミングの知識の体系はそれなりに大きなものなので、全体像を知るには、ある程度の時間がかかります。すると、社会人になってから、必要に応じてプログラミングの学習をするということはまずできません。

ある程度の時間のある、小、中学生、又は、高校生のときに、プログラミングの全体像を知るところまで進んでおく必要があるのです。

今のプログラミング教育は、導入部分がビジュアルプログラミングで、それを卒業してコードプログラミングに進むという流れになっていますが、一方でノーコードプログラミングという分野も生まれています。

将来、コードを書いてプログラムを作るというのは、ごく一部の専門的な人だけの仕事になり、ほとんどの人は、ビジュアルにいろいろなパーツを組み合わせて目的を達成するという方向に進むと思います。

先日、プログラミングの仕事を専門にしている人が、「コードを書いたら負けだ」というようなことを言っていました。自分でコードを書くのではなく、クラウドサービスなどで使えるものをうまく組み合わせる方が能率のよい仕事をするためには大事だというのです。

この考えでいくと、今やっているプログラミング学習は、そのうち、「おじいさんが昔の歌を知っている」という程度の過去の遺物になる可能性が高いと思います。しかし、そのときに、新しいものに取り組もうとした知的好奇心の姿勢は、新しい時代になっても、形を変えて生きてきます。

だから、小、中学生のうちに、プログラミング学習をある段階まで進めておくことが大事なのです。そして、ひとつの分野に満足せず、次々と新しい分野に取り組んでいくのです。

小、中学生、高校生は、教科の勉強も忙しいはずですが、教科の勉強だけにとらわれず、幅広く新しい時代の知識に取り組むようにしてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

プログラミング学習のような新しい学習は、「面白そうだからやってみたい」という人と、「知らないから、やりたくない」という人の二通りに分かれます。

「面白そうだからやってみたい」という人は、どの分野についても、同じ好奇心で取り組もうとします。だから、成長するのも早いのです。

小、中学生は、何でも新しいものに取り組んでみようという姿勢で臨むことです。

それが、知的好奇心のあrふ人生を生きるということなのです

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。プログラミング教育(5)

●動画:

https://youtu.be/A2vf12MYF6k

日本経済新聞に、次のような記事が乗っていました。

====

「作文が書けない 中学生、添削指導なく」

「学校の課題で国語の作文を書いたので見てください」。中3のA子が自信なさそうな顔でやって来た。読んでみると支離滅裂で言いたいことが分からない。

後日返却された作文を見たが、評価だけで添削はされていなかった。同じ学校の生徒で「作文の書き方が分からない」と言う者はほかにもおり、彼らの返却された作文も誤字脱字の指摘がある程度だった。

20年ほど塾講師をしているが、国語力の低下は深刻だと感じる。ここ数年...

====

このように書いた塾講師の方も、作文指導については、学校の先生と似たりよったりだと思います。

その理由は、よい添削指導があれば、子供たちの作文力は上達するという前提があるからです。

実は、その前提が間違っているのです。

作文力のない子に、いくらていねいな添削指導をしても上達することはありません。

それよりも、その添削が嫌になって、指導を受けることをやめるようになります。

添削で子供たちの作文を上達させることはできません。

これが、多くの先生や保護者が共通して陥っている間違いです。

作文力がないのは、文章の正しい書き方がわからないからではなく、読む力が不足しているからなのです。

文章を読み取る力は、言い換えれば思考力です。

文章を読み取る力がない子は、思考力がないから、思考力を必要とする文章が書けないのです。

だから、そういう子でも、思考力を必要としない文章や、思考力を必要としないお喋りは普通にできます。

では、どうしたらいいかというと、その方法はただひとつ、難しい文章を読む力をつけることです。

その方法が問題集読書です。国語の問題集の問題文だけを毎日音読するのです。

問題集読書で大事なのは、毎日欠かさずということです。

国語力は筋力のようなもので、週に2、3回読むだけでは、維持するのがやっとです。読む力をつけることはできません。週に1、2回では、かえって読む力が低下するぐらいです。

毎日読み続けることによって、読む力はついてきます。その読む力の上に、読解問題を解くコツがあります。

問題の解き方を知るだけで国語力が伸びるということはありません。基盤になるのは、あくまでも読む力をつけておくことなのです。

では、毎日問題集読書で難しい文章を読み続けて、どのくらいで読む力がついてくるかというと、それは大体6か月です。

解き方のコツは、1日で上昇することがあります。しかし、読む力は、それよりもはるかに長い時間がかかるのです。

なぜ、そのように時間がかかるかというと、子供たちがそれまでの人生で費やしてきた読書量には驚くほど大きな差があるからです。

ある子は、暇さえあれば本を読んでいます。2、3日で1冊読み終えることが普通のようにあります。

しかし、ほかのある子は、本をほとんど読みません。1か月に1冊読むかどうかというところです。

しかし、この読書量が全く異なる二人が、学校の成績ではそれほど大きな差がないことが多いのです。なぜなら、学校の成績のほとんどは知識によるものなので、ある程度勉強をすれば誰でもできるようになるからです。

作文力や読書力は、知識の勉強ではなく、スポーツや音楽の練習と同じようにしてつくものです。

練習の量を積み重ねることだけが上達する道で、要領のいい近道のようなものはないのです。

以上、ちょっと厳しい言い方になるかもしれませんが、国語力、作文力をつける方法は単純です。難しい文章を毎日読み続けることだけです。

言葉の森が国語読解クラスを始めたのは、この問題集読書を少しでも続けやすくするためです。

だから、国語読解クラスで国語力を上げるためには、この毎日の問題集読書が第一の条件になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文については、大きな誤解があります。

それは、作文は直せば上達すると考える人が多いことです。

作文は、直して上手になるものではありません。

最初から上手に書くから上手なのです。

では、最初から上手に書くためにはどうしたらよいかというと、それは読む力をつけることなのです。

読解にも誤解があります。

解き方の解説を読めば読解力がつくと考える人が多いことです。

解き方のコツで成績が上がるのは、読む力がある人だけです。

だから、まず読む力をつけることが大事です。

その方法は、問題集読書を毎日続けることなのです。

読書は大好きで大好きでたくさん読みました。

でも、作文はとても苦手です。書いてるうちに何が書きたいのか分からなくなってしまいます。何に要点を置けばいいか、悪い文章、良い文章の比較をしながら教えるのが良いのではないかと思います。

ゆきちさん、コメントありがとう。

作文が苦手だと思う理由は、自分の書いた作文に低い評価をされたことがあるからです。

そういう子供たちはたくさんいます。

いいところを褒めて伸ばせば、みんな得意になります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 国語力読解力(155) 問題集読書(33)