これまで、日本の社会では、主にアメリカ的な物質文化に需要が向けられていました。物質文化は、量の文化であり、競争と排他性を伴うことの多い文化です。ほかの人が持っているから、自分も自動車や冷蔵庫やテレビを持ちたい、できればほかの人よりもいいものをたくさん持ちたいという文化でした。

それに対して、学問芸術の文化は質の文化であり、協調と共存性を伴う文化です。ほかの人の学問の成果が自分の学問にとってプラスになる、また、自分の芸術活動がほかの人の喜びとなるというような文化です。

日本では、かつて江戸時代の長期間の安定期に、様々な日本的文化が生まれました。茶道、華道、版画、落語や講談などの話芸、身近な植物や動物の改良、また様々な遊びの文化などです。この日本における道の文化として総称されるような新しい文化を21世紀の日本で創造していくというのが、これからの日本の国内インフラ整備と並行したもう一つの需要の創造になります。

これを、個人の立場でいうと、自分の持っている個性的な一芸を社会の中で生かせるようにシステム化していくということになると思います。

社会全体としては、学問芸術オリンピックのような形で、文化を尊重するような仕組みを作っていくということです。社会全体が、学問や芸術を尊重する風土になれば、そこで個人が自分の個性的な才能を生かすということと結びついて経済の新しい循環が始まります。

就職に関しては、これまでは大企業に入ることが一つの目標にされていました。しかし、これからは、大企業特に輸出主導の製造業の大企業は、新しいフロンティを開拓しないかぎり、GMやフォードやクライスラーと似た状況になることが考えられます。輸出型の大量生産の製造業は、これからますます機械化され、人間の仕事は次第にルーティン化したものになっていきます。人間の生活にとって必要性の高いものを製造する大企業ほど、機械化や自動化が進み、生産性が更に上がり、その生産力の上昇に反比例して、人間がその中で果たす役割は少なくなっていくのです。

人間が仕事をするのは、給料を得るためだけでなく、そこで何かを学ぶためだという仕事観がこれから次第に広がっていきます。仕事の中で学んだことを生かして、将来自分自身が新しい仕事を始めるというのが個人の人生の目標になっていくと思います。このときの仕事の主要な分野が、新しい学問芸術の文化となっていきます。

このように考えると、これからの子供たちが行う学習の目的も、将来、充実した文化的生産者や文化的経営者になることを目指したものになっていくと思います。

少し前までのアメリカでは、IT産業と金融ビジネスが、優秀な若者のアメリカンドリームの目標でした。日本の社会にも、もちろんそれらの目標はあります。特に、コンピュータとインターネットを利用した仕事はこれからも新しい発展をしていくでしょう。

しかし、本格的なジャパンドリームの中身は、これまでの世界ではまだ現れていなかった学問、芸術、教育、文化の分野で生まれていくと思います。この日本発の教育文化産業が、次の世界のリーディング産業になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63) 教育論文化論(255)

「未曾有の経済危機 克服の処方箋」(野口悠紀雄著)を読んで、今後の子供たちの勉強の方向を考えてみました。

これまでの社会では、経済は次のような構造になっていました。日本が輸出をして、アメリカが輸入する。また、アメリカが輸入して、中国が輸出する。そしてその中国に対して日本が輸出するという仕組みです。そして、日本が輸出によって得た利益は、アメリカの借金となってアメリカの消費を支えていました。ところが、このアメリカの消費がバブルとなって崩壊しました。その結果、今後、アメリカの消費が減少することに伴って、中国のアメリカへの輸出も減少し、日本は、アメリカへの輸出と中国への輸出の両方がが減少するという状態に置かれます。日本がこれまで行ってきた輸出主導型の産業構造が大きく変更を迫られているというのが現在の情勢です。(以上、野口氏の本より自分なりに抜粋)

これを、克服する道として三つのことが考えられると思います。第一は、国際的なインフラの整備に日本の生産力を向けることです。第二は、国内のインフラ整備に日本の生産力を向けるということです。第三は、新しい国内消費の分野を開拓するということです。

これまでの社会では、消費を上回る生産力が、個人においては貯蓄になり、企業においては投資となりました。ところが、日本では、その生産の余力が日本国内の新しい消費創造のための投資には向かわず、アメリカの住宅、自動車、金融、IT産業、軍事費などの消費=投資に使われていました。アメリカのバブル崩壊によって失われた日本の生産余力の方向を、今後どこに向けるかというのが、これからの大きな課題です。

第一の国際的なインフラということに関して言うと、世界にはまだ開発する必要のある分野がたくさんあります。例えば、砂漠の緑化プロジェクトなどは、大きな可能性のある分野です。しかし、ある地域のインフラは、本来その地域に住む人が自分たちの責任として開発していくものです。日本が、よその国の砂漠を緑にするプロジェクトに関わることは悪いことではありませんが、それが日本の努力の主要な方向になってしまうのではあまり創造的とは言えません。

第二の国内のインフラということに関して言うと、日本には、日本の地域性に密着した海洋開発という未開拓の大きなフロンティアがあります。ここで、例えばひょっこりひょうたん島構想のような創造的プロジェクトが行われれば、有効需要を作ることに大きく役立ちます。公共事業は、旧来の土木工事にとどまらない大胆なものを考える必要があります。

第三の新しい国内消費ということに関して言うと、日本の生産余力の向かうべきもう一つの方向は、日本のこれからの文化的な新しい需要を創造していくということです。

(つづく)

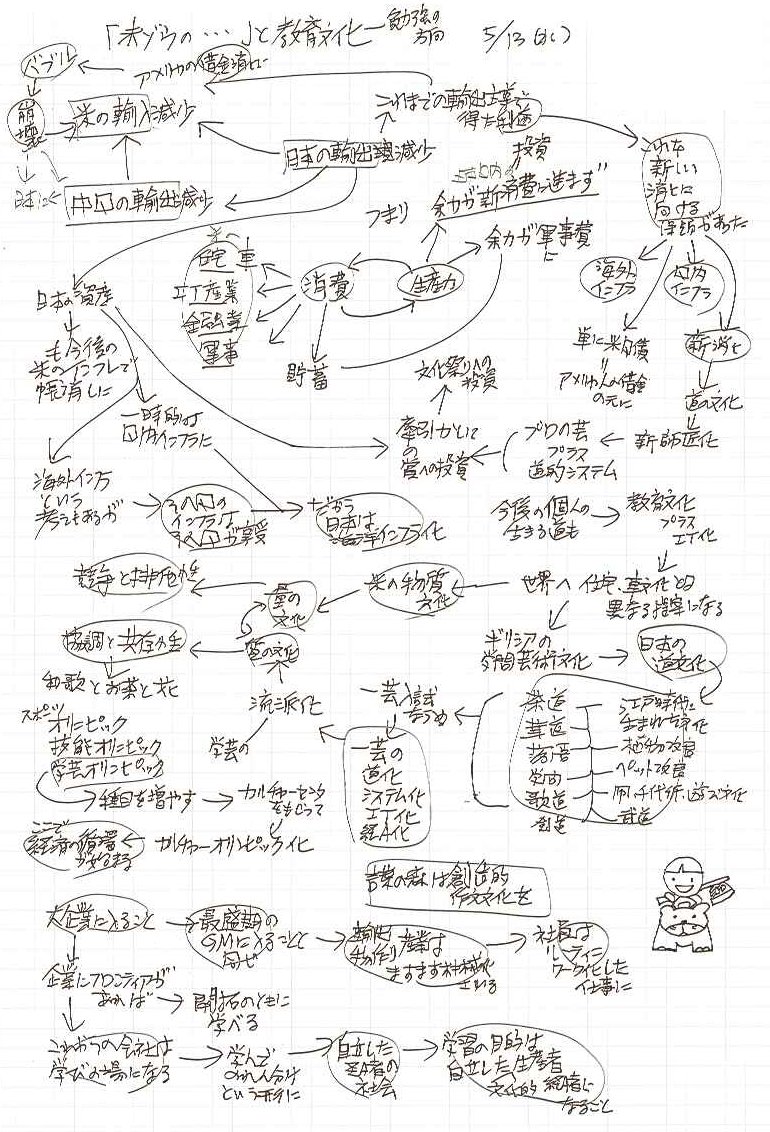

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63) 教育論文化論(255)

九九はインドで生まれ、中国に伝えられたようです。最初は九の段から始まる形の暗唱でしたが、やがて小さい数から順に暗唱するようになりました。中国や日本の九九が九の段で終わっているのは、漢数字の文化では、十以上の段を作ることが美的に落ち着かないという事情があったからだと思います。

さて、第四は、著者が述べている日本文化のよい点です。それを列挙すると、次のようなことです。

(1)日本のそろばんは、インドの九九とは違う形で、イメージを利用するという優れた計算方法になっている

(2)インドでは、物作りはそういう職人がやるものになっているが、日本の学校では図画工作で物作りを教えている

(3)インドでは、掃除はそういう職業の人がやるものになっているが、日本の学校では生徒が掃除をしている

(4)インドでは、大学などの教育に力を入れているが、日本では初等教育に力を入れており、それが教育機会の平等を生み出している

(5)日本では、小学校の運動会が地域の行事のようになることで、地域の力が生きている

(6)日本には、「プロジェクトX」や「黒澤明監督の映画」などに見られるように、日本的でありながら世界に通用する文化がある

また、著者は、日本の弱点としては、次のようなことを挙げています。

(1)家庭の力が弱くなっている

(2)学校の先生があまり尊敬されていない

(3)日本人が日本文化のすぐれた点を自覚していない

日本文化のよい点は、日本人が長年かけて作り上げてきたものです。それをこれから更に発展させていくことは容易です。

また、日本の弱点として挙げられているものは、日本人一人ひとりが自覚をすれば、明日からでもすぐに改善していけるものです。

と考えると、日本の社会をよくしていくものは、マスメディアでも政治でもなく、個人の決心になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育技術(5)