ブルーベリー

ブルーベリー

次のような記事がありました、。

====

「都立トップ高校」と「中学受験御三家」はどちらが難しい? 高校受験塾講師が語る、都立高校の最新事情

https://dot.asahi.com/aerakids/articles/-/223254

====

これは、いい記事です。

しかし、大きく見れば、こんなことはどうでもいいのです。

これは、ガラパゴスの世界だからです。

しかし、今、小学生や中学生の子供を育てている保護者にとっては、重要なことだということもわかります。

これまで、多くの子供たちを見ていて、私は勉強のやりすぎの弊害というのをしばしば感じてきました。

人間が自覚して勉強を始めるのは、中学3年生の15歳ぐらいになってからです。

それまでは、勉強に対する自覚も、人生に対する自覚もないのが普通です。

だから、15歳までは、楽しく過ごしていればいいのです。

ただし、一応毎日の家庭学習をして、毎日の読書をすることが前提です。

そして、普通に生活していれば、本人の自覚が生まれたときに、誰でも猛烈に勉強するようになります。

小中学生までの勉強は、登山で言えば、まだ麓(ふもと)近くのなだらかなアプローチの部分です。

そのあと、本当に差がつくのは、高校生になり、山道の斜面が次第に急になってからです。

そこで逆転が起こるのです。

低山のアプローチでがんばりすぎた子が、息切れをしてしまうことがよくあります。

そして、それまでのんびりやっていた子が、先を歩いていた子を次々と追い越していくのです。

だから、大事なことは、子供の自然な成長を大事にすることです。

それは、無理をしないということです。

無理をさせる方法は、いくらでもあります。

競争させたたり、賞を与えたり、罰を与えたりする仕組みはさまざまに工夫されています。

子供は素直ですから、それらの方法にすぐに乗ってきます。

しかし、それが、子供の自主性を失わせてしまうのです。

子供たちの勉強の目的は、いい学校に入ることやいい会社に入ることではありません。

ここが難しいところですが、自分の力でいい仕事を作り出し、世の中に貢献することが本当の目的です。

私は、自分が教えている子供たちを見るときに、その子の今の成績がどうだとか、どこの大学に入るかということは考えません。

考えるのは、その子が将来どういう仕事をして社会で活躍するのだろうかということです。

すると、みんな大きな可能性を持っていることがわかるのです。

文字どおり無限の可能性です。

だから、今の学校のテストが何点だったかということは、どうでもいいことです。(とは言わないけど(笑))

保護者の方は、子供に密着しているので、つい明日のテストの成績というようなところに目が向きがちだと思います。

だから、意識的に、遠い未来を見て子供たちを育てていく必要があります。

そのために、競争の世界ではなく、創造の世界を目指すことです。

競争で、1位になるとか2位になるとか、賞を取るとか、誰かに認められるとか、勝つとか負けるとかいうことは、古い時代の価値観です。

新しい時代の価値観は、言葉で言えば、幸福、向上、創造、貢献です。

その中のひとつ、子供の幸福に関して言えば、いちばんの基礎は、お母さんがいつも笑顔でいることです。

向上に関して言えば、作文と創造発表を通して親子の対話を楽しむことです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供は、自然に成長していれば、みんな時期が来ればそれぞれにがんばるようになります。

大事なことは、子供の自覚がまだない時期に煽らないことです。

今は、煽る方法がたくさんあります。

1位になるとか、賞を取るとか、勝つとか負けるとか。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

モジズリ

モジズリ

たまにですが、「毎週作文を書くのが大変」と言う人がいます。

もちろん、作文を書くというのは大変です。

だから、学校で作文の宿題があった日に、もうひとつ新しい作文を書くというのは、子供にとってかなり負担です。

しかし、1日に1つの作文を書くというのは、がんばれば誰でもできることです。

まして、週に1回の作文を書くのが大変というのは、根性がなさすぎです。

1200字の作文を書くのは、早い人で60分、普通は90分はかかります。

書くことに慣れないうちは、3時間ぐらいかかります。

その時間は、ずっと考えを集中させて文章を埋めていかなければなりません。

しかし、だから、考える力がつくのです。

本多静六は、人に読ませられる文章を、毎日、原稿用紙に3枚書くことを自分に課していました。

毎日ですから、風邪などで休んだときは、次の日に、その休んだ分を取り戻すために何日分も書きました。

ただし、これは、やりすぎだと思います(笑)。

休んだ分は、休んだことにしておしまいにしておけばいいのです。

過去はふりかえらずに、今日から先のことをがんばることです。

しかし、毎日、文章を書くというのは、やろうと思えば誰でもできます。

週に1回の作文も、当然、やろうと思えば誰でもできます。

私も、学生時代、マスコミの入社試験を受けるときは、1年間、毎日1200字の文章を書くことを日課にしていました。

近所の喫茶店に入り、1200字書き終わるまでその店を出ないということにしていたのです。店にとってはいい迷惑です。

その結果、作文だけは上達しましたが、試験には面接で軽く落とされました(笑)。

理由は、学生運動をがんばってやっていたからです。

しかし、今は、落とされてよかったのだろうと思っています。

「毎週、作文を書くのが大変」などというのは、根性がないだけです。

普通の大人は、「毎日、仕事をするのが大変」などと言いません。

みんな、大変だと思っても続けています。

ところが、最近の保護者は、子供に甘いところがあり、子供に我慢させるということをあまりしません。

これは、戦後の教育のマイナス面のひとつだと思います。

親が必要と思ったことは、子供が嫌がってもさせることです。

ただし、そのときの「必要」の基準が大事です。

受験に合格するために必要というような外面の基準ではなく、人間として生きるために何が必要かという内面の基準としてその基準を考えることです。

内面の基準に基づいた強制は、たとえそのとき子供嫌がったとしても、それがその子を成長させることになるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文の勉強というのは、負担の大きい勉強です。

だからこそ、それを続けることが大事なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 生き方(41)

ガクアジサイ

ガクアジサイ

子供たちの勉強の様子を見ていると、スポーツの好きな子は、あまり読書をしない傾向があるように思いました。

もちろん、例外はたくさんあります。

スポーツも読書もという人は多いです。

しかし、そのとき思ったのは、肉体労働が続くと、本を読みたくなくなるという自分の体験でした。

学生時代、アルバイトで、マンションの4階まで重い荷物をいくつも運ぶという仕事を何日もしていたとき、仕事が終わって下宿に戻っても、本を読む気が起きませんでした。

時間はたっぷりあるのに、読書をしようという気にならないのです。

「重力と恩寵」を書いたシモーヌ・ヴェイユも、工場労働の経験のあとに、確かそのようなことを書いていました。

激しい肉体労働は、人間から、読むことや考える時間を奪うのです。

もちろん、スポーツは、いいものだと思います。

努力や向上心や目標など、人間の成長に役立つ面を持っています。

しかし、今人気のスポーツは、競争で勝つことを目的にしているので、かえって人間の成長にとって歪んだ面を持っています。

スポーツは、楽しくやればいいのであって、競争に勝つためにやるものではありません。

そのスポーツに少し似ているのが受験勉強です。

小学生時代に、よく本を読んでいていい作文を書いていた子が、受験勉強をしている間に本を読む時間がなくなり、その後、受験に合格したあとも本を読む習慣がなくなったということがありました。

読書は、生活習慣のようなものですから、読まない日が何日か続くと、その習慣が途絶えることがあるのです。

そして、本を読まないということは、考える時間がなくなるということです。

次のような記事がありました。

====

週5フルタイムで働き、疲れ、本を読みたくてもSNSやYouTubeをぼーっと眺めてしまう、そんな生活おかしくないか?

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/81348?page=3

(この記事は、面白いのですが、ログインを強制されるので読まなくていいです。私はここに登録したことがありますが、そのメールとパスワードが認証されませんでした(笑)。)

正直、本を読む時間はあったのです。

電車に乗っている時間や、夜寝る前の自由時間、私はSNSやYouTubeをぼうっと眺めていました。あるいは友達と飲み会で喋ったり、休日の朝に寝だめしたりする時間を、読書に充てたらいいのです。

だけど、それができなかった。本を開いても、目が自然と閉じてしまう。なんとなく手がスマホのSNSアプリを開いてしまう。夜はいつまでもYouTubeを眺めてしまう。

あんなに、本を読むことが好きだったのに。

====

仕事に追われる人、勉強に追われる人、ほかの何かに追われる人は、本を読む時間がなくなります。

そして、その空白な時間を、YouTubeを見たり、SNSでやりとりをしたりするようになるのです。

YouTubeは、役に立つ情報も多いので、いいメディアだと思います。

しかし、昔のテレビに似ています。

テレビは、特に見たいものがないときでも、漠然とつける家庭が多かったのです。

では、どうしたらいいかというと、具体的には2つの方法があります。

第一は、タイマーをセットして、

「ちょっとYouTubeでも見て息抜きをしたいから、10分だけ見てみよう」

という時間制限をすることです。

もちろん、面白い番組であれば、もう一度10分のタイマーをセットし直せばいいのです。

大事なのは、タイマーをセットすることによって、本来の自分を取り戻すきっかけがつかめるということです。

第二は、読書は、

付箋読書で読むことです。

説明文の難しい本は、読むきっかけがつかめないと、読みかけで終わってしまいます。

しかし、読んだところまでに付箋をつけておくと、すぐに読み続けることができます。

そして、ある程度読んだあとに、また付箋をつけておけばいいのです。

人間は、身体を持っているので、手に触れる世界(タンジブルな世界)で生きています。

例えば、時間というものは、本来はあるかないかわからないものですが、人類はその時間を触れることのできる時間とするために時計を発明しました。

現在は、情報のメディアが次々に押し寄せてくるので、そのままでいると、情報に流されてしまいます。

情報に流されないためのひとつの方法が読書で、もうひとつの方法が文章を書くことで、第三の方法が発明や発見という自分なりの創造です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

暇なときは読書をすればいいのですが、今は、スマホで情報に流される時間を過ごす人が多いです。

大事なことは、自分で何かを作り出すことです。

勉強も、仕事も、他から与えられた時間です。

勉強や仕事のあとに、YouTubeを見たり、ゲームをしたりしていれば、一日中流される生活をしていることになるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

モジズリあちこち

モジズリあちこち

国語読解クラスと、基礎学力クラスと、総合学力クラスの生徒は、特に読解検定の申込みしなくても、ウェブの問題を表示して、いつでも無料で解くことができます。

また、14日までの申込みに間に合わなかった生徒も、ウェブの問題を表示して28日までに問題を表示して解くことができます。

しかし、そのときの点数が、実は悪い生徒が多いのです。

それは、ウェブで文章を読んで、ウェブで選択肢を選んで答えているからです。

つまり、じっくり問題文に戻って読み直すことをしていないからです。

国語読解の成績が伸びない生徒に共通しているのは、適当に解いていることです。

適当に解いているので、結果がわかっても、「当たった」「外れた」で終わってしまうのです。

国語読解問題は、100点を取ることが目標です。

国語読解力のある生徒は、よく質問をしてきます。

「どうして、この問題がこの答えなのですか」

という質問です。

また、お母さんが、子供と一緒に間違えた問題の解き直しをしていることが多いです。

こういう生徒は、国語以外のすべての教科の成績が上がります。

繰り返しますが、国語読解問題は、100点を取ることが目標です。

少なくとも80点以上を取ることが必要です。

平均点は60点ですから、最低でも60点は取らなければならないということです。

学校の国語の読解問題であれば、適当な解き方でも◎になります。

しかし、読解検定の問題は、大学入試の共通テストと同じような、緻密に解く解き方で解くようになっています。

家庭で、ウェブの読解問題をやる場合は、必ず事前に印刷して取り組むようにしてください。

家庭での印刷ができない場合は、14日までにその月の読解検定に申し込んでください。

そうすれば、当日までに郵送で問題文が届きます。

読解検定の受検料は通常は550円ですが、国語読解クラスと基礎学力クラスと総合学力クラスの生徒の場合は330円です。

問題を適当に解いて悪い点数になっても、何も力はつきません。

よく考えて解くことが大切なので、必ず紙にプリントした文章をしっかり読んで解くようにしてください。

▽読検ランキング

https://www.mori7.com/dokken/dk_rank.php

▽自分の点数は「学習グラフ」で確認してください。

https://www.mori7.com/gs/この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

国語読解の問題は、適当に解いて「当たった」「外れた」と言っていても力はつきません。

100点を取ることを目標に、緻密に解いていく必要があります。

これまでに国語の成績の上がった生徒は、お母さんと一緒に間違えた問題をすべて解き直すか、それでもわからない場合は教室に質問してくるかした生徒です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 読解力・読解検定(0)

キイチゴ(ブラックベリー)

キイチゴ(ブラックベリー)

「これからはベンチャーの時代」という言葉は、多くの保護者には受けいられないと思います(笑)。

ほとんどの保護者は、真面目に勉強して、真面目に仕事をしてきた世代に属しているからです。

====

「学生ベンチャー」が1200社近くまで増加 東大生「学生にとって『起業』は当然の選択肢」

https://dot.asahi.com/articles/-/223905?page=1

2022年の東京大学の入学式。藤井輝夫総長の祝辞に衝撃が走った。3分の2が起業の話だったからだ。

「東大関連ベンチャーの支援に向けた取り組みを積極的に進め、30年までにその数を700社にするという目標を掲げています」

「少しでも関心があればぜひ勇気を出して、本学での起業をめぐるポジティブな語りと対話の輪のなかに一歩足を踏み出してみてください。そこにはきっと、教室での学びとはまた違った新しい世界が広がっているはずです」

世界にインパクトを与えるベンチャー企業を生み出そうと、国や大学は今、様々な支援に乗り出している。

====

これから世の中は大きく変わります。

例えば、今進んでいる核融合エネルギーの開発が進めば、エネルギーコストは大きく低下します。

物やサービスの価格は、つきつめれば、使ったエネルギーの価格です。

その価格に、人件費が加わるだけです。

だからこそ、これまで、ドルは、金とリンクするのでなくペトロダラーとして生き延びてきたのです。

と考えれば、エネルギーが無償に近くなれば、それは、あらゆるものの価格が無償に近づくということです。

残る価格は人件費だけです。

その一方で、人の行う仕事は、ロボット化やAI化で次第に少なくなっていきます。

物やサービスが無償に近くなる一方、人間の働く仕事が減り、収入が少なくなれば、これまでのお金を基準にして回っていた経済は回らなくなります。

そこで、長い目で見れば、ベーシックインカムの時代になるのです。

長い目と言っても、私は、じきにそういう時代が来ると思っています。

地球の自然界は、太陽のエネルギーで生きています。

太陽のエネルギーは、無償です。

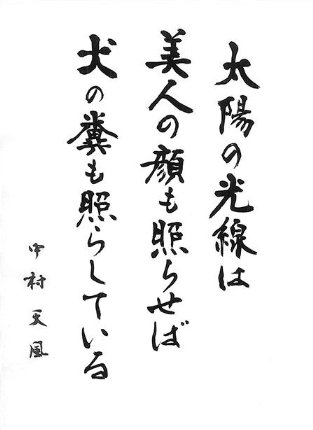

中村天風は、

「太陽の光線は、美人の顔も照らせば、犬の糞も照らしている」

と言いました。

太陽は、分け隔てないのです。

太陽の無償のエネルギーによって、植物が水と空気を使って光合成を行い、その植物によって草食動物が生まれ、やがて肉食動物が生まれ、やがて人間が生まれ、やがて人間の文化が生まれました。

すべての出発点は、太陽の無償のエネルギーでした。

そう考えると、人工の太陽とも言われる核融合のエネルギーは、人間のすべての社会生活に影響を与えます。

その影響のひとつが、人間はもう収入のために働く必要がなくなるということです。

しかし、日本には、昔から働く文化があります。

何のために働くのかと言えば、これからは、ほかの人を喜ばせるために働くのです。

勉強と仕事は、収入のために行う勉強と仕事ではなくなり、自分自身の幸福と向上と創造と貢献のために行うものになります。

これからの若者が目指すベンチャービジネスも、この方向で行う必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。起業(0)

ヤマボウシ

ヤマボウシ

(ヤマボウシの名前は、4枚の白い花びらが、白い頭巾をかぶった法師(僧兵)に似ていることに由来する。 ●近縁種にアメリカヤマボウシ(ハナミズキ)があるが、これはは耐寒性が弱く、北海道ではほとんど使われていない。)

紙の本と電子の本とどちらがいいかという記事がありました。

====

本を読むなら「紙」と「電子」、どっちが正解?

https://diamond.jp/articles/-/345052

……「内容を深く読み込む力については、電子よりも紙媒体の方が身につけやすい」といった見解がでてきます。

したがって、「幼少期の絵本の読み聞かせなどは、デジタル媒体ではなく紙媒体でやった方が良い」とも書かれていて、実際にわが家でもこうした知見に基づいた子育てを実践してきました。

====

言葉の森では、国語や数学や英語の問題集は、紙媒体で渡しています。

デジタル化することはできますが、勉強は、紙媒体ですることが大事だと思っているからです。

かつて、デジタル教科書という構想がありました。今でもあるかもしれませんが。

これは、子供の勉強の仕方をよく知らない人の発案です。

大人は、デジタルでもいいのです。

しかし、それは、紙媒体で身につけた読書の蓄積があるからです。

子供は、最初は紙媒体で読書を身につける必要があるのです。

もちろん、単に知識や情報として読むだけのものであれば、紙媒体でも電子媒体でも変わりません。

しかし、ずっと読み続けたい本や、教科書や参考書や問題集は、デジタルではなく、紙で読む必要があります。

例えば、「はてしない物語」の本は、作者のミヒャエル・エンデが、挿絵にこだわりを持っていました。

====

wikipediaより

父親が著名な画家だったエンデは自身も絵を描いており、本の装丁にもこだわりを持っていた。17年にわたりエンデの編集者を務めたローマン・ホッケは「エンデは、この本を『魔法の本』と言っていました。だから装丁も、中に独立した世界があるような、特別なものでなければならない、と」と語っており、出版された本はその言葉通り表紙に二匹の蛇が描かれた布張りの本として装丁され、物語に入り込む入り口としての装置となった。読者は自身が手にした本が、作中でバスチアンが読んでいるものと同じものであると悟り、主人公と一体化していくのである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E7%89%A9%E8%AA%9E

====

教科書や参考書や問題集は、1回だけ読むものではなく、何度も繰り返し読むものです。

何度も読むものは、読み返すときに、「あの話は、たぶんあの辺のページのあそこら辺に書いてあったなあ」という感覚で読み返すことができます。

これがタンジブル(触れることできる)ということです。

機械が情報を読み取るときは、情報をそのままコピーするので、タンジブルである必要はありません。

しかし、身体を持つ人間が情報を読み取るときは、その情報の媒体にタンジブルに接する必要があります。

大人の場合は、デジタルでもかまいません。

しかし、子供の場合は、本はデジタルではなく、手で触れることのできる本として読んでいく方がいいのです。

だから、教科書や参考書や問題集も、もちろん紙媒体である必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

デジタル教科書という考えがありますが、教科書とか自分の好きな本とかいうものは、デジタルな情報ではなく、触れることのできる(タンジブル)ものである必要があります。

ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」は、昔はいい本だったのですが、その後、岩波少年文庫に収録されてから、安価で手に入りやすくなった分、情報中心の本になってしまった気がするなあ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) 勉強の仕方(119)

クチナシ 八重咲き

クチナシ 八重咲き

国語力とは、つまるところ読解力です。

漢字を書く力とか、文法とか、古文とか漢文とかいう力は、知識の力ですから、国語力の本質とは少し異なります。

難しい文章を読みこなせて、質問に的確に答えられるというのが国語力です。

ただし、漢字を読む力は、読解力との相関が高いです。

漢字を書く力は、漢字の書き取りの勉強をすることによって身につきます。

しかし、漢字を読む力は、読書力のある子であれば、自然に身につくのです。

将来、社会人になって必要なのは、漢字を書く力よりも漢字を読む力です。

書く力は、今は、漢字変換ですぐに出てきます。

しかし、読む力は、その言葉の意味がわからないということですから、国語力という点ではより重症です。

試みに、中学生の子に、中学生用の国語問題集の問題文を読ませてみるとわかります。

ほとんどの子に、漢字の読み間違いがあります。

それは、そういう漢字のある文章を読んだことがないからです。

つまり、難しい文章を読んだ経験がないということです。

昔、「

術語集(岩波新書)」という本が、高校生によく読まれていたことがありました。

術語という言葉の意味は、「学術上、特に定義して使う専門語」です。

要するに、難しい語彙の解説の本です。

例えば、その中に「恣意的(しいてき)」という言葉がありました。

これは、中高生の難しい国語の文章にはよく出てきます。

しかし、「恣意的」という言葉の読み方も意味もわからないという中学生高校生は多いと思います。

それでも、そのような語彙のある文章を読んでいると、大体のニュアンスはわかってきます。

術語として覚えるよりも、文脈として理解することが大事なのです。

現在、この「術語集」に似ているのは、語彙力の本です。

検索すると、「語彙力図鑑」とか「語彙力アップ」とかいう本がいろいろ出てきます。

もちろん、こういう語彙力の本を読むのはいいことです。

しかし、語彙力の本を読んで、語彙力がつくわけではありません。

語彙力は、知識として身につけるものではなく、文章を読み、その文脈の中で身につけるものです。

ことわざなども、「ことわざ辞典」などでの意味は仮の知識です。

本当のことわざの理解は、日常生活で、お父さんやお母さんが、あるいはおじいちゃんやおばあちゃんが普段の会話の中で使うことわざとして身につきます。

国語力の根底には、読書と対話があるのです。

だから、家庭でできることは、子供の読む本に、説明文や意見文の本を取り入れること、親子の対話で高度な話をすることです。

高度な対話は、小学5年生からの感想文の課題に合わせて、親子で話し合う機会を作れば、自然にできます。

小学5年生からの作文は、抽象的なテーマが出てくるので、急に難しくなるからです。

小学5年生以降の作文の勉強は、親子の対話とセットにして進めるといいのです。

その対話は、子供にとってだけでなく、親にとっても楽しい時間になると思います。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

国語力は、知識として身につけるのではなく、国語力を育てる生活の中で身につけるものです。

国語力は、漢字の書き取りとか、語彙力の本とかではなく、読書と対話の中で自然に身につきます。

対話については、小学校高学年の作文のテーマに関して、親子で楽しい話をすることが最も効果的です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

ナンテンのつぼみ

ナンテンのつぼみ

学校で行われる国語の問題は、易しいものが多いです。

難しい面があるのは、国語の問題が先生の趣味で出されている場合があるからです。

受験の国語は、長文を読ませるものが多くなります。

学校の国語とは、レベルが違います。

その受験の国語を解くテクニックというものが紹介されていました。

====

「国語ができない子ども」他の科目も伸び悩む根拠

英語・社会・数学…国語はすべての科目に通じる

https://toyokeizai.net/articles/-/757205?page=7

(読む必要はないです。)

====

タイトルはいいのですが、中身は、単なる解き方のテクニックです。

例えば、こういう説明です。

====

選択肢の中に「絶対」「例外なく」「必ず」なんて表現があったら、それは断定的な表現なので、×になることが多いです。

====

このようなレベルで解ける国語の読解問題というのは、「ちょっと難しい」という程度の国語問題です。

こういうテクニックを覚えても、国語の力はつきません。

もうひとつ、こういう記事もありました。

====

【超人気国語講師が教える】子どもの「国語力」をあげるために親がすべきことベスト・1

https://news.yahoo.co.jp/articles/05647ab61955a56a8132aa5dbeefd17973f18114

(これも、読む必要はないです。)

====

この記事には、こういうことが書いてあります。

====

ちなみに、「本を読まない子」でも中学受験の国語は突破できます。

お子さんが読書をしないということで心配される親御さんが多いのですが、中学受験の国語に関しては、「教材」をしっかり勉強すれば充分合格できます。

中学入試では「1万字を読む力は必要」とされていますが、これはおよそ新聞の1面に相当する文字数です。

さきほどお伝えした「言葉に触れる環境作り」でこのレベルにまで到達していれば、「中学受験の国語」を戦う土台はあると考えてOKです。

あとは講師がしっかりテクニックを教えれば結果はついてきます。

「1万字を読む力」は育むべきですが、「数万字の本を1冊読み切る力」はマストではありません。

お子さんが読書することはもちろんよいことですが、読書体験を重ねることが国語力アップの最短ルートではないという点は意識したほうがいいでしょう。

====

この記事を書いている人は、国語力不足に悩んでいるお母さんやお父さんを安心させてあげたいという気持ちで書いていると思うので、いい人だとは思います。

しかし、私がいつも疑問に思うのは、子供が何のために勉強するのかという原点が、「成績を上げるため」や「受験に合格するため」になっていることです。

大事なのは、子供が人間として成長することです。

その途中の過程で、成績を上げることや合格することが目標になります。

もちろん、受験のときには、それは当然目標になっていいのです。

しかし、本当に大事な国語力とは、考える力をつけること、感じる心を育てること、表現する力をつけることです。

これらの国語力が、国語以外の、数学、英語、理科、社会の勉強にも生きてくるのです。

そのためのいちばんの近道は、読書と対話と作文です。

そういう近道が遠回りだと思って(変な言い方ですが)、解き方のテクニックを先に考えるのでは、道の行く先が違ってきます。

解き方のテクニックなどは、ほんの数時間で身につきます。

私が昔、高校3年生の子供たちに、大学入試共通テストの解き方を説明したときは、数時間の説明で、次の週からほとんどの子が、平均点から満点近くになりました。

中学3年生の国語が苦手という子に、国語の解き方も教えたときもそうでした。

その子は、そのうち国語がいちばん得意と言うようになりました。

しかし、本をあまり読んでいない子は、解き方のテクニックを教えても、ある程度の点数までしか成績が上がりません。

解き方のコツがわかっても、もともとの読む力がないと、ある段階までしか成績が伸びないのです。

では、読む力をつけるためには、どうしたらいいかというと、それは難しい説明文や意見文の本をばりばり読むことなのです。

「読書をしなくても国語の成績は上がる」というのは、少しは上がるかもしれない、ということです。

こういう安易な記事に惑わされずに、本道の勉強をしていくことが大事です。

本道の勉強とは、難しい文章をしっかり読むことです。

もうひとつ、面白い記事がありました。

====

子どもの読解力は家族との会話の中で養われる

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2024/06/post-104669_3.php

(特に読まなくてもいいです。)

====

対話と国語力には、幼児期や小学校低中学年の時期には、特に高い相関関係があります。

小学校低学年の子供たちの作文課題は、自由な題名です。

小学校中学年の子供たちの作文課題は、身近な事実文です。

この時期に、その作文の準備として、親子でたっぷり話をするのです。

その話とは、親の体験談をおもしろおかしく話してあげることです。

だから、お母さんやお父さんの小学校時代の失敗談などを話してあげるといいのです。

この親子の対話の中で、子供たちの語彙力と思考力が育っていきます。

それが、その後、中学生や高校生になってからの子供の読書力につながっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

「国語力をつけるために、特に読書をする必要はない」という耳あたりのいいことを言う人がいます。

その国語力とは、結局、国語の成績を上げたり、受験に受かったりするためだけの国語力です。

そんな国語力は、社会に出てから、何の役にも立ちません。

本当の国語力は、難しい本をしっかり読むことでつくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)