●小学校低学年の作文は、書いたあとの添削よりも、書く前の題材作りと読書が大事

小学校低学年の生徒は、親や先生の言うことをよく聞きます。

この時期に、子供の書いたものを直すことに力を入れると、一時的に文章がよくなるように見えますが、長い目で見ると、作文を書くことに次第に負担に感じるようになります。

低学年の作文で大事なことは、書いたあとに直すことではなく、作文の題材作りをしてあげることと、毎日の読書に力を入れることです。

●中学生高校生の今後の国語力の分野は、読解力や記述力よりも作文力になる

学力を評価する最も重要な指標は作文力です。

しかし、これまでは作文を評価し指導する方法がなかったので、小学校高学年から学校での作文指導はほとんどなくなりました。

作文力の代わりとして使われているものが読解力や記述力のテストです。

しかし、読む力のある生徒は読解問題はほとんど満点になるので、例えば東大の国語の試験では読解問題はひとつもありません。

一方、記述力のテストも、書く力のある生徒ではほとんど差がつきません。

しかも、100字や200字程度の記述テストでは、ほとんど何の評価にもなりません。

これから、言葉の森で作成した作文検定や、今後作成する予定の読書検定が広がると、国語力や学力の基準は、作文力と読書力になってきます。

そういう将来の見通しを持って、作文と読書に力を入れていきましょう。

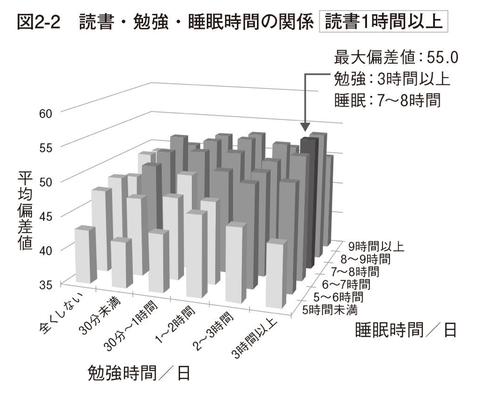

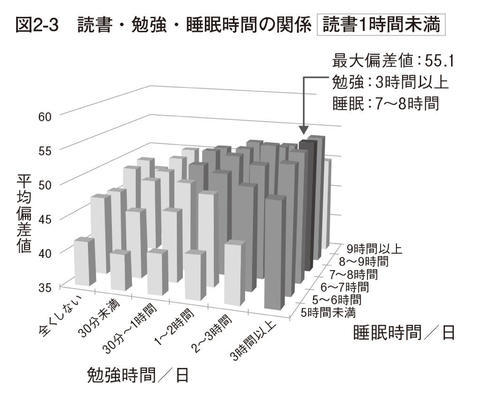

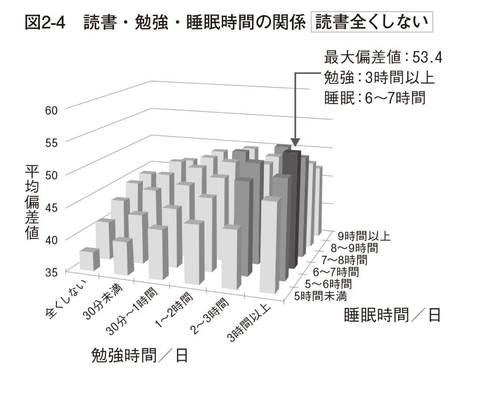

●読書力があると、勉強時間が短くても成績が上がるという川島教授調査データ

====

川島 いまは仙台市の教育委員会と学術協定を結んでいて、市内の公立小中学校に通う7万人強の子供たちの学力データを10年近くにわたって追跡調査していましてね。そこからも読書習慣を持っている子の学力が明らかに高いというデータを得ているんです。

脳の測定をさせてもらうと、読書習慣を持っている子は脳の発達がとてもいい。大脳の言語半球の神経線維しんけいせんいという電線の連絡する部分、ここの発達がすごくよくなっていることが分かりました。

土屋 読書の効果が脳にもはっきりと現れているわけですね。

川島 そうなんです。実際にどれだけ学力に差があるかと言いますと、読書を全まったくしない子が平均点を超えるには、家で毎日2時間勉強して、かつ睡眠を6時間から8時間キチッととらなければなりません。ところが読書を毎日する子たちは、家での勉強時間が1時間もあれば十分で、あとはちゃんと睡眠さえとっていれば平均点を軽く超えるんです。さらに、毎日1時間以上読書する子たちは、宿題さえちゃんとしていれば、あとは適切な睡眠時間が確保されると楽々平均点を超える。それくらい、激烈な学力の差が生まれることが分かったんです。

====

https://magazine.chichi.co.jp/articles/5698366208/

●ChatGPTなどのAI機能の活用で、勉強の仕方が大きく変わる

勉強で大事なことは、いい教材(参考書や問題集)を使うこと、正しい勉強法を理解すること、わからないときに質問できる場があることです。

教材については、優れたものが既に多数出ています。

勉強法についても、参考になる本が数多くあります。

質問できる場については、これまでは学校や塾の先生が必要でした。

しかし、今後はChatGPTが先生の代わりに質問に答えてくれるようになります。

ChatGPTは、質問をいくら重ねてもわかりやすく教えてくれます。

算数数学の問題でも、問題の画像を読み込ませて質問すれば教えてくれます。

13歳になるとGmailでメールアドレスが取得できるので、ChatGPTのアカウントが作成できます。

中学生以上の生徒は、ChatGPTを利用して勉強をしていきましょう。

これからの勉強は、教材と勉強法とChatGPTを生かした家庭学習が基本になります。

しかし、ひとりで勉強していると、ほかの人とのコミュニケーションの機会がなくなるので、オンラインクラスへの参加を生かします。

オンラインクラスは、そこで勉強をしたり質問をしたりする場であるよりも、自分の勉強成果を発表し、他の生徒と交流する場になります。

将来の勉強は、このようなスタイルになっていくと思います。

●小123年の基礎学力クラスの勉強は、国語・算数の勉強習慣と、毎週の暗唱と、4週目の創造発表

小123年生で大事な勉強は、読書と、暗唱と、みんなの前で発表する機会を持つことです。

勉強的なことは、学校で普通にやっていれば十分です。

●小456年の総合学力クラスでは、国語・算数の基本的な勉強習慣と、毎週英文暗唱と、4週目の創造発表

小456年生で大事な勉強は、勉強習慣を作ること、英文暗唱ができるようになること、創造発表の場を持つことです。

中学受験する人が多いと思いますが、小6の年齢での受験では、保護者の対応が大事になります。

勉強の時間は長くなりますが、読書の時間は短くても毎日確保しておくことが必要です。

受験のあと、小6のころの年齢では、合格すると人生を甘く見るようになり、不合格になると劣等感を持つようになりがちです。

保護者は、長い人生経験を生かして、受験後の対応をよく準備しておくことが必要です。

●中学生の全科学力クラスでは、国語・数学・英語の勉強と、4週目の理科社会プログラミングの創造発表。中学生はChatGPTのアカウント取得が必要

中学生対象の全科学力クラスは、国語・数学・英語、創造発表(理科社会プログラミング)を、それぞれの生徒が自分のペースでやっていきます。

勉強の基本は家庭学習で、先生は勉強のチェックをしますが、何かを教えるようなことはしません。

教わりたいことや質問したいことは、問題集とChatGPTの活用でカバーします。

授業の場では、学習チェックと学習結果の発表が中心になります。

全科学力クラスは、高校生も参加できますが、高校生は勉強の自覚ができているので、家庭で自分の力でやっていくのでいいと思います。

●英語クラスは、クラスによって高校生も指導

英語クラスのさとこ先生は、英語指導のベテランです。

高校生のハイレベルの指導も十分にできるので、希望される方は体験学習を受けてください。

●高校生は、塾や予備校に頼るのではなく、勉強法の本を参考に、ChatGPTを利用して独学をするのが基本

今は、子供のころから塾で勉強することが多いので、高校生でも、塾や予備校で人に教えてもらう勉強を続ける人が多いと思います。

しかし、勉強の基本は独学です。

できるだけ、自分で工夫して勉強するようにすると、その経験は社会に出てからも生きてきます。

特に、これからはChatGPTを使えば、独学はより容易になります。

塾の宿題や塾のテストに追われずに、自分のペースで勉強を進めていきましょう。

●勉強の目的は、大学入試に合格することではなく、社会に出て第一人者として活躍できる人間になること

昔は、大学入試がゴールで、いい大学に合格したらそれで勉強は終了という時期がありました。

しかし、今は、大学入試はゴールではありません。

就職試験では、出身大学が基準になることが多いですが、学歴が問題になるのはそこまでです。

現在は、東大の入学式で学長がベンチャービジネスの話をする時代です。

起業、創業は、資金的にも技術的にも、昔よりはるかに容易になっています。

だから、大事なことは、勉強で基礎学力をつけるとともに、自分の好きなことに没頭する時間を作ることです。

また、15歳ぐらいになると、人生の自覚ができますから、この時期に、いろいろな伝記を読むとあとでそれが生きてきます。

古典的な伝記として、シュリーマン、フランクリン、福沢諭吉、勝海舟などがありますが、最近の伝記としても、松下幸之助や本田宗一郎や糸川英夫などの本があります。

中学生、高校生は、勉強以外に読書の時間を確保していくようにしましょう。