なぜ小学校低中学年のときは、勉強よりも遊びが大切かというと、このころの遊びは、勉強よりもずっと頭を使うことが多いからです。

この時期に、学校の勉強に熱中する子がいたら、それはかえって将来が心配です。

勉強は、習慣がつけばよいだけで、そこでより難しいことまでできるようにする必要はないのです。

このころの勉強は、頭を使っているとはいっても、頭の一部を条件反射的に使っているものがほとんどで、創意工夫ということはほとんどありません。

だから、小学校低中学年のころは、勉強をさせる工夫をするよりも、遊びを創造的にする工夫をした方がよいのです。

創造的な遊びとは、現実と結びついた遊びです。空想的な面があってよいのですが、その空想を現実にあてはめられることが大事で、バーチャルな世界での経験というのは、ほとんどの場合、創意工夫の余地はありません。

多様な世界が提供されているので、創意工夫があるような気がするだけです。

現実と結びついた創意工夫のある、しかし、お金や時間のかからない遊びを考えていく必要があると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供が小学校低中学年のころは、勉強させる工夫をするよりも、遊びを創造的にする工夫をする時期です。

勉強は、毎日の習慣がつけばいいだけですから、分量を少なくして、やることを決めれば、親が言わなくても自分で毎日勉強するようになります。

無理にたくさんやらせたり、難しいことをやらせようとしたりするから、なかなか習慣がつかないだけなのです。

遊びの工夫というのは、意外とおざなりにされています。

本当は、子供をいかに楽しく創造的に遊ばせるかということがもっと研究されていいのだと思います。

ただし、それは、お金をかけたり、手間をかけたり、特殊な技術を必要としたりするものである必要はありません。

この点で、おじいちゃんやおばあちゃんの知恵がこれから生きてくるのではないかと思います。

勉強の成果は目に見える形で表れるので、つい勉強の方を優先しがちですが、子供が遊びから得られるものは、目に見えないだけで、実は、子供の成長になくてはならない貴重なものなのでしょうね。

「勉強をさせる工夫をするよりも、遊びを創造的にする工夫」。

そういえば、娘が熱中していたデザイナーごっこ。裏紙などを使って、お洋服や靴を絵でかいて、それを組み合わせる遊びなのですが、飽きずに、色々なパターンを作っていたものです。もちろん既成のおもちゃでも同じようなものがあるのでしょうし、逆にそういうものを参考に作りだした遊びなのでしょうが、与えられたものでなく、自分で作りだすことの喜びがそこにあるのだろうなあと思っていました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。遊び(6) 小学校低学年(79)

小学校1年生から3年生の時期は、まだ学校の勉強は全然難しくありません。教科書でやっていることをそのまま理解して練習すれば誰でもできるようになります。

だから、この時期は難しい勉強をしたり、先取りをしたり、長時間勉強したりという無理をする必要は全くないのです。

小学校3年生までは、何でも吸収できる時期です。

だから、味気ない勉強を吸収するのではなく、読書と対話と経験という生きた時間をたっぷり吸収していく時期です。

この時期に、そういう楽しい経験をたっぷり味わった子は、向上心と創造性が育ちます。

学年が上がり、自分で自覚して勉強するようになったときに最も必要なのは、自分の力でやっていこうとする意欲と、自分なりに工夫してやっていこうとする独創性です。

そのときに、小学校低中学年までに培った土台が生きてくるのです。

ところが、子供たちが、本を読んだり、家族で対話をしたり、いろいろな新しい経験をするという機会は、それぞれの家庭に任されています。

勉強的なことは学校でみんなと一緒に教わりますが、勉強以外のことは、家庭の守備範囲になっています。

そこで、言葉の森では、子供たちが、読書や対話や経験をみんなと交流できる場を作るために、オンエア講座の読書実験クラブを始めました。

ここで行っていることは、読んでいる本の紹介、読み聞かせ、それぞれの経験の発表、構想図を書く練習などです。全体の時間は約45分間です。

この時間は、普通の勉強的なことよりも、もっと頭の中身を使うような時間になっているのではないかと思います。

読書実験クラブの紹介(動画は一部。子供たちが映っている部分はカットしてあります。)

https://www.youtube.com/watch?v=OFSzXSlBq-Y

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

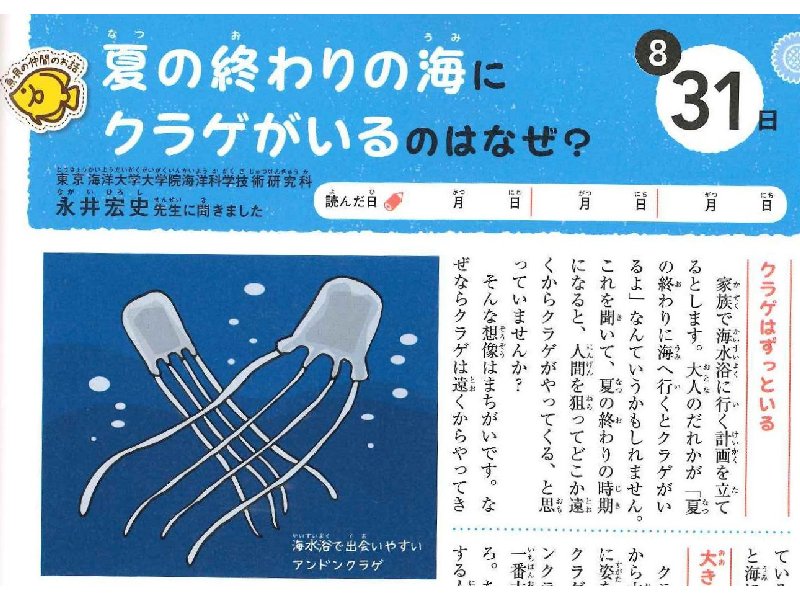

これまで、説明文の本というと、知識の羅列のようなものが多かったのですが、最近、子供たちが楽しく読める説明文の本が少しずつ出てきました。

説明文の本のよいところは、読んだことをそのまま現実生活にあてはめて実験や観察ができることです。

また、そこに出てくる話をもとに、お父さんやお母さんと知的な対話を楽しむことができます。

こういう本を読む場が、これから広がっていくといいと思ってます。

例えば、このクラゲの話を読んだあとに、お母さんがクラゲを買ってきてそれを料理して食べさせてくれたとします。

すると、子供にとって、このクラゲの味わい方は本を読まなかったときよりもかなり深いものになっているはずです。

説明文のよいところは、このように自分の経験によって読書の内容が深まっていくことです。

小学校低中学年の子の学力は、勉強ではなくこういう読書と経験によって育つのです。

真剣で、しかも楽しい時間になっています。読書が自然と習慣になりますね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書実験クラブ(9) オンエア講座(41)