先日の講演会で、次のような質問がありました。

「個性を伸ばすことが大事だということがわかるが、受験のための勉強に時間が取られる。どう両立したらよいか」

確かに、受験勉強の間は、読書に没頭したり趣味に力を入れたりする時間はありません。しかし、この両立は簡単なのです。

それは、受験勉強は、半年か一年集中してやればいいということです。何年も前から受験に向けて勉強を詰め込んでおく必要はありません。

早めにスタートしなければ間に合わないと言っているのは、学習塾などの都合によるものです。

受験勉強は合格するための勉強ですから、その勉強の期間はほかのことは犠牲にしていいのです。しかし、それはできるだけ短時間で済ませることです。これが個性と勉強の両立です。

今の受験勉強は、末期症状と言ってもいいと思います。特に中学受験では、訓練しておかなければ決して短時間では解けないパズルのような問題が出されます。

一度解いていればすぐに解けるのですが、試験で初めて見るのではほとんどその場では解き終えることのできない問題です。これを考える問題などと言う人もいますが、それは考える問題でも何でもありません。解き方の知識を知っているかどうかだけの問題です。

こういう訓練をするために、勉強以外の自由な読書や経験の時間を削るのはもったいないことだと思います。

公立中高一貫校の試験問題も、最初は教科書レベルの問題を出すということが建前でしたが、今では私立中学の試験問題と同じように、やはり訓練しなければ短時間では解けない問題が続々と出されています。

勉強ということに自覚のできた中学三年生ぐらいであれば、過酷な受験勉強は本人の成長にプラスになります。

しかし、小学六年生までのまだ勉強の自覚のない時期に、こういう詰め込めばできるようになる勉強に時間をかけるのは、しかも長期間そういうことに時間をかけるのは、プラスとマイナスの差し引きで言えばプラスになることではないと思います。

しかし、これまでは、中学受験が必要になるという事情があったことも事実です。

それは、中学受験で進学校に進んでいれば、勉強の先取りができるということです。既に、公立中高一貫校でも、同じような勉強の先取りが行われています。

高校がが大学の合格実績を上げるための最も有効な方法が、この先取り学習で、受験期の一年前に全過程を終わらせておくことです。そうすれば、残りの一年間は受験勉強に特化した勉強ができます。

一般の高校がカリキュラム通りの授業をして、高校三年生になってから高校三年生の勉強をし、中には高校三年間の教科書の全過程が終わらないうちに受験に突入するのに比べれば、一年間の先取りのアドバンテージは、決定的な差になります。

だから、これまでは無理をしてでも、早めに中学受験をする必要があったのです。

しかし、先取り学習が家庭でできるのであれば、わざわざ受験の合否にこだわることはありません。そして、今はそういうことができる時代になっているのです。

それは、自学自習の教材が充実してきたからです。今はまだ自学自習で先取りの勉強をしている人は少ないと思いますが、やがてこの勉強法がもっと広がってくると私は思っています。

だから、今受験勉強に突入している人は、受験の合否に子供も親も重大な関心を持っていると思いますが、視野を少し広くすれば、合否の結果はどうでもいいとも言えるのです。

学力は、受験の一回で左右されるわけではありません。合格すれば合格したなりに勉強を続けていくことが必要です。合格しなくても同じようにその子なりの勉強を続けていく必要があります。

大事なのは、勉強を続けていくことであって、合格するかしないかは、左の道から行くか、右の道から行くかの違いだけです。それは、自分のペースで家庭学習ができる教材やシステムが誰でも手に入れられるようになってきたからです。

したがって、子供の勉強で大事なのは、むしろ、家庭で勉強する習慣を小学生の早めの時期につけておくことです。

家庭で勉強する習慣と正反対のものが、学校や塾や通信教育に任せる形で勉強することです。家庭は、外部の教育機関の宿題をやる場ではありません。家庭で独自に、学力も、読書も、生活習慣も育てていく場です。

そういう発想の切り換えをする時期に、今は差しかかっているのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これまでは、受験に合格しさえすればそれで勉強の目的のほとんどは達成されるというような考えがありました。

しかし、大事なのは合否よりも、その後の本人の成長です。

合否は、左の道から行くか、右の道から行くかの違いぐらいでしかない時代になってきたのです。

それは、自学自習の教育環境が昔とは比較にならないほど充実してきたからです。

自分が子供だったら、学校にはたまにしか行かずに、家でのんびり勉強している道を選ぶと思います。学校に行くのは、遊び的な行事のある日だけです(笑)。

あの固いイスに座って、みんなと同じ授業を聞いている苦痛は、今思い出してもうんざりします。

不登校の中には、そういう子も多いのではないかと思います。

勉強は、自分でやった方がずっと能率よく楽しくできるのです。その人の性格にもよりますから、学校の勉強が好きな人はそれはそれでもちろんいいのですが。

受験勉強の考え方、先取り学習について、家庭のぶれない考え方があれば個性と受験の両立は可能ですね。

インターネットが普及し、自宅で先取り学習をすることができるような時代になりましたね。遅い時間まで塾に拘束されずに、自分のペースで一年先取り学習ができることは理想ですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 教育論文化論(255)

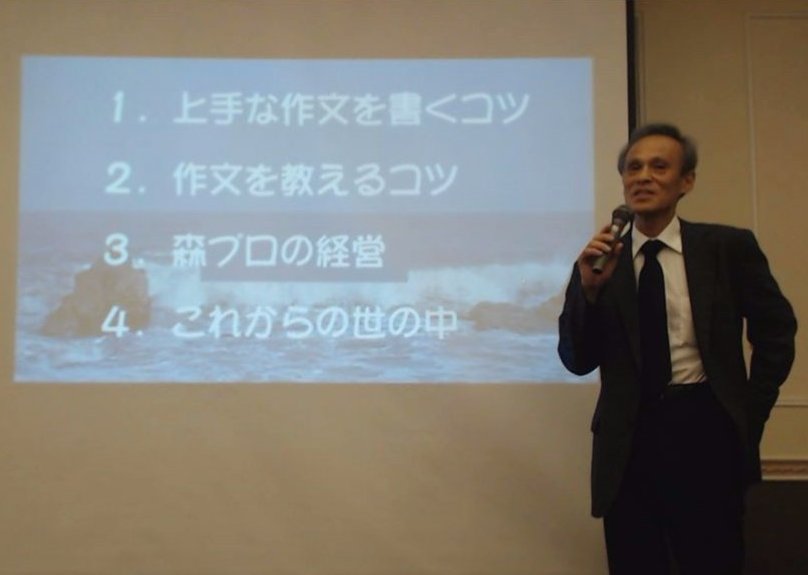

10月29日(土)午後1時から、横浜のワークピア横浜で、講演会とワークショップ・懇親会を行いました。

講演会は、定員60名の座席がほぼ埋まり、そのあとのワークショップ・懇親会は、ちょうど座席ぴったりの32名の参加でした。

当日は、はるばる大阪から来ていただいた方や、埼玉県や千葉県から足を伸ばしていただいた方がいらっしゃいました。

参加されたみなさん、受付その他の事務をやってくれた方、どうもありがとうございました。

講演会の内容は、

1、上手な作文を書くコツ(20分)

2、作文を教えるコツ(20分)

3、森プロの経営(20分)

4、これからの世の中(20分)

でした。

【上手な作文を書くコツ】

・たとえ

・背伸び

・字数

・名言

・スピード

【作文を教えるコツ】

・事前指導

・構想図

・褒める

・受験対策

【森プロの経営】

・きっかけ

・募集

・想念力

・心眼力

【これからの世の中】

・未来

・個性

・教育と文化

・森プロ

そのあとのワークショップ・懇親会では、

1、自作名言の作り方

2、構想図の書き方

3、作文作りゲームの仕方

の練習をしました。

【自作名言】

自作名言の練習は、傑作がたくさんできました。

課題は、「シマウマ」「子供」「おなか」でした。

・シマウマは、シマのある馬ではなく、シマウマという生き物である。

・子供は、風の子でなく、親の子である。

・おなかは、おへそのある側ではなく、おしりのない側である。

・子供は、親が育てるものではなく、親を育てるものである。

・子どもとは、小さな大人ではなく、大きな可能性である。

・おなかとは、へるものではなく、出るものである。

【構想図】

子供と話しながら書く構想図は、初めての人がほとんどだったと思いますが、どのグループも10分間でたっぷり書いていました。中には、A4用紙の裏表に書いた人もいました。

10分で子供と話をしながら構想図が書ければ、苦手な子もすぐにその構想図を見て作文が書けるようになります。

【作文作りゲーム】

作文作りゲームは、参加者が大人の人ばかりだったので、さすがにレベルの高い文章がたくさんできました。

これは、小学3年生ぐらいの子供たちが喜んでやるゲームです。誕生日会などで友達が集まったときにやってみるといいと思います。

ただし、このゲームは2回か、せいぜい3回でやめておくのが飽きさせないコツです。

【今後の予定】

参加された方のうち「○日まで申し込まれた方にお渡しする特典」は、のちほど郵送でお送りします。

今回のような講演会&ワークショップは、今後他の地域でも行っていく予定です。お近くの方はぜひご参加ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

今夏の講演会には、参加の希望がありながら、時間、距離的な理由で参加できなかった人も多いと思います。

今後は、他の都市でも順次講演会&ワークショップを行っていく予定です。

子供に勉強を教えるのは簡単ですが、作文を教えるのは結構難しいです。

それは、「馬を水辺に連れていくことはできるが水を飲ませることはできない」というのと同じような感覚です。

本人がよいものを書こうと思う気持ちがなければ、よい作文は書けません。

これが、答えが合っていればできたことになる普通の勉強と作文の違うところなのです。

今回の講演会では、子供に作文を書かせるコツをいろいろお話ししました。

ご家庭で教室で役立てていただければと思います。

子どもの自作名言、本当にそう思いました。

・子供は、親が育てるものではなく、親を育てるものである。

・子どもとは、小さな大人ではなく、大きな可能性である。

イラストの謎解きをしながらお話が進み、楽しくためになる講演会と、となりどうし会話がはずむ懇親会でした。

大盛況でよかったです。

講演会も懇親会も楽しんでいただけたことと思います。私自身も充実した時間を過ごすことができました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。講演会・セミナー(0)

言葉の森の作文課題は、小3からは、題名課題と感想文課題になります。

小2までは、自由な題名で書いていたので、小3の題名課題になると、誰も最初はとまどいます。中には、自由なままの方がいいと言う子もいますが、しばらくすると、題名課題の方が焦点が絞れていいと言うようになります。

しかし、初めての感想文課題のときは、どの子もほとんど書けないのが普通です。

実は、小3では感想文課題をやるのはまだ無理があるのですが、今の学校教育の中では、小学校低学年から感想文の宿題を出すところが多いので、それに対応するためにやっているのです。

さて、この題名課題も、感想文課題も、どちらも事前の準備が作文の出来を左右します。

料理では材料七分に腕三分という言葉がありますが、作文も同じです。いい材料が仕入れてあれば、あとはどういうふうに書いてもいい作文になるのです。

この材料集めで大事なことは、自分の体験だけではなく、両親に聞いた話や、今の社会で起きている話を盛り込んでいくことです。

取材によって材料の幅が広くなると、そのテーマを見る視点も一段と高くなってきます。

例えば、11.1週の小6の作文課題は、「うちにある古い物」ですが、単に家の中にある古くなった道具やおもちゃを持ち出して書いてみても、深い感想は書きにくいものです。

ところが、ここに、日本の歴史の中にある古いもの、世界文化遺産の例などを結びつけると、古いということの意味をもう一段深く考えることができるのです。

そして、こういう材料集めに、お父さんやお母さんが参加すると、子供と一緒に家族の知的な対話が生まれるようになります。

子供が小学校高学年になると、父親は子供との共通の話題がだんだん少なくなります。すると、自然に親子の話題が勉強や成績の話だけになってきます。

小中学生のころの思考力は、親子の対話によって育つので、家族でいろいろなテーマを幅広く話し合う機会があるといいのです。

こういう話し合いは、父親が単身赴任の場合でも可能です。

遠方にいるお父さんが、ハングアウトやskypeのグループ通話で参加できるような形で、毎週の家族の対話の時間を決めておくのです。

作文の課題は、ウェブで見ることができますから、お父さんも事前に子供の作文課題を見て準備をしておけば、更に充実した話になります。

こういう親子の対話は、小学校低学年のころからつけておけば、高学年になっても自然に続けられるようになります。

小学3年生の題名課題と感想文課題になったころから、家族で作文の課題について話をする時間をとっていくと、作文の勉強と家庭の対話が連動して、勉強面でも子供の生活面でもより充実した取り組みができるようになります。

今週から、小3~小6のオンエア講座「作文と勉強」モニターを始めました。

その際に、作文の課題に関連したyoutubeの動画を参考資料にしました。こういう動画などを見ながら親子で作文の課題についてのいろいろな対話をしていくと面白いと思います。

小3「たまごやきを作ったこと」

・半熟目玉焼きの作り方

・卵を片手で割る方法

・卵を立ててみる

小4「わたしの好きな食べ物」

・世界で一番美味しい食べ物 ランキングベスト50

小5「木のぼりをしたこと」

・道具を使った木登り

・縄を使った木登り

・手と足の力で木登り

小6「うちにある古いもの」

・日本世界自然遺産]

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

学力も文化力も、基礎になるのは言葉です。

だから、家庭での読書と対話が、学校での勉強以上に子供を成長させます。

しかも、勉強は退屈で面倒なものですが、読書と対話は楽しく気軽にいつでもできるのです。

親子の会話から学ぶことは、机上の勉強以上に多くありそうです。

木登りをしたこと、高いところに登る話は、お父さんの参加で盛り上がりそうですね。お母さんも、けっこうおてんばしているかも。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 対話(45)

きれいな景色を見ていいなあと思ったときに、それを写真に撮ってしまうと、かえって心に残らないというようなことがあります。

ある本に感銘を受けて、その作者の本を次々に読んでいる間はいいのですが、全集などを買ってしまうと、かえってもう読まなくなってしまうということがあります。

形に残すと、安心してしまう心理が人間にあるのです。

作文の練習として文章を書き写すという練習法があります。

形に残るので、やる方も、やらせる方も、何か確実なことをしている気持ちになります。

しかし、書き写している過程というのは、実は大して心に残っていません。

書くという形に心を奪われているので、かえって内容を心に残すことがおろそかになっているのです。

解く勉強よりも、読む勉強が大事だというのも、同じことです。

問題を解けば、それは形に残ります。問題と解法を読むだけであれば何も形に残りません。

だから、子供も、大人も、その形に残る方をやりたくなります。

ところが、形の残る勉強は、形に残らない勉強に比べて何倍も時間がかかります。

問題を解くのに1時間かかるとしたら、その問題と解法を読んで理解する勉強は、5分の1か10分の1で済むのが普通です。

同様に、文章を書き写す勉強に比べれば、文章を読むだけの勉強は、やはり5分の1か10分の1の時間で済みます。

では、どうしたらいいかというと、文章を1回書き写すよりも、その文章を5回読むだけの方がずっと心に残る勉強になるのです。

今、書き写しの勉強をやっている人は、これを組み合わせるといいのです。

つまり、書き写しが終わったら、その文章を日をおいて5回読むというようにします。

こうすれば、形にも残り、心にも残る勉強になります。

能率がいいのは、読むだけの勉強ですが、勉強に自覚がない小中学生のころは、形に残らない勉強は形骸化しがちです。

そこで、学校も、塾も、親も、形の残る勉強を子供にやらせようとするのですが、本当は子供の自覚を促して、形の残らない勉強をしていくのがいちばんいいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

新聞のコラムを書き写す勉強をしている人も多いと思います。

私だったら、子供にそういう勉強はすすめません。

なぜなら、自分が子供だったらそんなことはやりたくないからです。

それよりも、好きな本を読んでいる方が気楽でいいからです。

しかし、大人の人はどうしてわざわざそういう苦労する形の勉強をさせたがるのかなあと思います。

勉強は、小1のころのスタートが大事です。

このころに形に残る勉強を始めると、それがそのまま続いてしまいます。

途中で形に残らない勉強に切り換えるのはなかなか大変です。

最初から、形に残らない勉強を家庭学習の中心にしていくといいのです。

それは、例えば同じ文章を繰り返し読むというような勉強なのです。

私が子供時代も、ノートにきれいにまとめることで満足し、肝心な内容は全然覚えていなかった、という無駄の多い勉強をしていました。

楽で効率的な方が、勉強も楽しくなりますね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119) 音読(22)