これからの時代に必要な創造力には、底辺となる知識も、高さとなる創造性もどちらも必要です。どちらが少なくても、創造力の面積は広くなりません。底辺の知識も、高さの創造性もともに大きくなることによって、全体の面積も大きくなっていくのです。

だから、子供たちの教育を考える場合、この知識と創造性の問題をそれぞれ個別に考える必要があります。

まず、知識についての問題は、二つあります。

■知識の分野にもさまざま個性がある

一つは、国数英理社のような限られた分野についての知識だけが、学校教育の中で評価されているために、自分の知識に応じた多様な知識を身につける動機が失われがちだということです。

子供時代に、ある個性的な分野に興味を持った子が、周囲の影響でその個性を伸ばすことを自粛してしまうことがあります。

私(森川林)は、小学校高学年から中学生のころにかけて、鳥が好きになり、小学校高学年のときジュウシマツを買ってもらったことをきっかけに、手乗りのジュウシマツを育てることに熱中しました。

しかし、中学3年生になるころ、ある人から、「鳥が好きなのはいいけど、もう受験だから勉強もしないとね」と言われたことが心に引っかかったことがありました。

その人は、気軽に冗談として言ったのでしょうし、自分自身もそれで鳥の飼育をやめて勉強に専念したわけでもないので、その言葉で何も変わったわけではありません。しかし、その言葉を今でも覚えているということは、「鳥よりも勉強」という価値観は、それなりに自分に影響を与える可能性を持った新しい価値観だったのです。

今の日本の子供たちは、こういう狭い分野に限られた価値観、つまり主要な教科の成績がよいことが価値あることだという考えに、日々影響を受けています。

すると、本来持っていた興味の分野を伸ばすことを、自然にあきらめてしまうこともあると思います。

だから、最も身近な大人である親が、子供に対して多様な価値観を認める姿勢を持つことが大事になるのです。

ここで思い出すのは、日本のロケット開発の生みの親である糸川英夫氏の子供時代の話です。

糸川氏は昔の中学5年生で志望校を選ぶ際に、上野の音楽学校(今の芸大)の作曲科にするか、東京高校(今の東大)の理科にするか、入学願書を出すまぎわまで決心がつかずに悩み、母親に相談したそうです。

すると、母親は一瞬顔色をかえたものの、即座に次のように返答しました。

「自分のやりたいものを選べ。ただし入試の難易によって決めるな」

現代なら、音楽の道というのも十分にあり得る選択肢です。しかし、当時の日本中がまだ貧しかった時代に、音楽の道を選ぶという選択を肯定できる親はほとんどいなかったでしょう。

そういう家庭で育ったからこそ、糸川氏はその後、日本のさまざまな分野で創造力を発揮したのだと思います。

■共通の基盤となる義務教育レベルの知識を身につける自学自習の方法

知識についてのもう一つの問題は、国数英理社などの義務教育レベルの知識は、社会生活を送る共通の基盤として、誰もが身につけておく必要があるにもかかわらず、その習得がうまく行っていないということです。

特に、近年では、学校教育の中では救えないレベルの低学力の子供たちが増えているという現状があります。

小学校の低中学年のころであれば、まだ学ぶ知識の量が少ないので、子供たちの学力に多少の差があっても、学校の中でそれらを補うことはできます。

しかし、その差が拡大して、子供が、小学校高学年になり、中学生になり、高校生になると、学年が上がるにつれて、子供どうしの間にある学力の差を学校教育の中で埋めることは困難になります。

なぜこういう事態が生まれてきたかというと、一つは、学校以外の生活の差が大きくなってきたためです。

ある子は、早い時期から塾で先取りの勉強をし、ある子は、家庭で読書も勉強もする習慣がないまま成長し、それらの子供たちが共通の場で教育を受けるような状態になっているのです。

そして、もう一つは、それらの差のある子供たちを教える学校が、一斉授業というスタイルの昔からの教育方法で教育を行っていることです。

このような学校教育の行き詰まりを打開するために、民間のレベルで、善意の人たちによる低学力の子供たちの教育を補う動きが生まれています。

しかし、その多くは、一斉授業のスタイルを、少人数の一斉授業にしたり、あるいは個別授業にしたりするような発想で行われているのです。

勉強のよくわからない子供に、つきっきりで一人の先生が懇切丁寧に教えれば、その子の学力は確かに上がります。義務教育レベルの勉強はもともと難しいものはないので、その子の理解度に応じで丁寧に教えれば誰でもできるようにはなるのです。

しかし、ここで考えなければならないのは、そのためのコストです。

コストを度外視して、参加する人の善意に頼るような運動は、普遍性がないので広がりません。

義務教育レベルの教育は、教える授業という形ではなく、子供が自ら学ぶ形で進めていく必要があります。

その最もうまく行った例が、江戸時代の寺子屋教育です。

寺子屋教育では、先生は教える役割よりも、子供たちをただ見ているという役割でした。今の言葉で言えば、ティーチングではなくコーチングが先生の主な仕事だったのです。

その寺子屋教育を可能にしたのは、精選された教材、反復という学習形式、それらの教材と反復を受け入れる文化でした。

この寺子屋教育を、現代の教育にも生かしていく必要があります。

知識の問題は、以上の二つです。つまり、知識の分野を広げることと、基本的な知識は自学自習で身につけることです。

次は、創造性の話です。

■創造性を育てる遊びは自然の中で

創造性を育てるものは、勉強のような知識的なものではなく、むしろ非勉強的な遊びです。

なぜかというと、遊びには、まず、自分の好きなものや、やりたいことがあります。この動機がまず重要です。

次に、そのやりたいことを、自分ができること知っていることを生かして、できないこと知らないことを手に入れるという形で行うことができます。

遊びの持つ創造性とは、自分の好きなことをするために、自分で工夫することができるということです。場合によっては、自分の手持ちの能力ではできないから、目標をできそうなものに変更するということもできます。

これが、答えという目標があらかじめ与えられている勉強との違いです。

勉強の場合は、決まった手順を守ることによって、正しい答えに行きつくことができます。

だから、努力することは、決まった手順を身につけることであって、手順を工夫することではありません。

手順を工夫するための考える勉強という試みは行われていますが、それらはすぐに受験対策として、知識の勉強に還元されます。

なぜなら、手順を工夫するよりも、工夫された模範的な手順を覚える方が、受験には有利だからです。

遊びには、勉強と違って決まった手順はありません。だから、子供は遊びに何時間も熱中できるのです。

しかし、現代は、遊びの世界も手順が押し寄せてきています。

この自由な遊びに似ていて、しかし、答えの決まっている遊びがゲームです。

昔の演算能力の低いころのゲームの世界は、答えが決まっていることがわかりやすいものでした。

しかし、情報技術が発達するにつれて、ゲームの複雑性が増し、あたかも答えがないかのような広がりを持つようになると、一日中ゲームに熱中するような子も生まれるようになりました。

そして、答えに到達することがゲームの目標のようになると、ゲームは、人より速く答えに行くことに価値があるという、創造性を伸ばす必要のない遊びに変質していったのです。

昔、ゲームソフトのレベルがまだ低い水準のころ、バグ探しというものが流行ったことがありました。

例えば、このキーを押しながら、そこをクリックすると、ソフトにバグが生じ、予想していない状態になるというようなことです。

このバグ探しは、ゲームの進展と同じように子供たちの興味を引きました。それは、ゲームの進展が答えのある世界であるのに対して、バグ探しは答えのない本来的な遊びの世界だったからです。

バグ探しが、遊びの本質に近いということを考えると、このバグの豊富な場所は、機械の中ではなく、実は自然の中にあるのです。

自然には、まだ人間の手によっては見つかっていないさまざまなバグが眠っています。

このバグの発見や発明こそ、創造性を発揮する楽しみです。

だから、子供たちの遊びの分野は、人工的なバグの少ない場所ではなく、どんなバグがあるかわからない自然の中で行っていく必要があります。

遊びをできるだけ自然の中で行うというのは、ここに意義があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強の面白さとは、頂上が決まっていて、そこに登る道も決まっているという面白さです。これはこれで面白いのです。

遊びの面白さは、頂上が決まっていず、登る道も決まっていないという面白さです。

子供の成長には、どちらの面白さも大切なのです。

子供にとっての勉強は、遊ぶことですね。

たしかに、親の価値観を見つめなおすべきですね。

「最も身近な大人である親が、子供に対して多様な価値観を認める姿勢を持つことが大事」

「子供たちの遊びの分野は、人工的なバグの少ない場所ではなく、どんなバグがあるかわからない自然の中で行っていく必要があります。」

子どもが小さく自由時間がたっぷりある時期こそこれらが大切だなと、自分自身の子育てを振り返り反省。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 子育て(117)

子供たちを見ていると、勉強のよくできる子もいれば、普通の子も、苦手な子もいます。

しかし、みんなそれぞれの個性を持って生きています。

成績だけを考えればそこで優劣があるように見えますが、人生の成功ということから考えると、スタートラインは全く同じです。

成功とは、自分の個性的な知識の土台の上に創造性を発揮して、世の中で自分にしかできないことをやっていくことです。

そのためには、成績は普通にできていれば十分で、その上に、一点集中した個性を伸ばしていくことが大事なのです。

これからの世の中は、物が拡大していく時代ではありません。

拡大はいったん終了し、更には縮小して、その中で人間の行動が高度化していく時代です。

物が拡大していく時代は、答えのある時代でした。

先に進んでいる人や国が答えで、その答えに追いつくことが成功することでした。

だから、教育も、答えのある勉強でできるだけよい成績を取ることが重視されてきたのです。

よい成績は、よい学校への進学につながり、よい学校の卒業はよい仕事への就職につながりました。

答えのある世界でよい成績を取ることが、成功する人生につながっていたのです。

しかし、これからの世の中では、物はこれ以上拡大しなくなります。

あるいは、また、画期的な産業上の技術革命が起こり、新しい物が爆発的に拡大する時代は将来あるかもしれません。しかし、とりあえずはそういう兆候はまだありません。

これからは、既にある産業の上で、需要は停滞し更には縮小していくのです。

物が縮小していく時代は、逆に、事が高度化していく時代です。

広く浅く何でもできるという分野は、ますます競争が激しくなっていきます。用意されているパイが次第に縮小していくにもかかわらず、多くの人がまだそこに参加しようとしているからです。

これからの時代の成功は、縮小していく答えのある世界で上位を占めることではありません。

答えのない世界を自分で作り出し、その世界を個性的に高めていくことが成功の条件になります。

子供の教育に関して言うと、これまでの理想は、国数英理社の全教科でオール5を取るような方向でした。

しかし、現代の早期からの受験勉強が示しているように、長時間の勉強で成績を上位にする方向は、大人数で狭いパイを奪い合う方向なのです。

これからの世の中で必要になる能力は創造力です。

創造力とは、底辺が知識で、高さが創造性となっている三角形の面積です。

底辺がみんなと同じような国数英理社の全教科の知識であれば、その分野で創造力を発揮するのはかなり困難です。誰もが同じような勉強をしているからです。

底辺の全教科の知識は、知識の基本ですから、身につけておく必要はあります。

しかし、その身につけ方は、国数英理社全教科オール3ぐらいでいいのです。

国語も数学も英語も理科も社会も、一応一通りのことはわかっているというのがオール3の水準です。

その全教科オール3の土台の上に、自分の関心のある分野に狭く絞った知識を、他の人が追随できないぐらいに高度化していくのです。

三角形のの底辺となる知識が他の人と異なるところで広がっていれば、それだけで創造力は高まります。

更に、三角形の高さと創造性を高めておけば、その分野で第一人者になることができます。

創造性を高める方法は、知識を詰め込むような勉強に力を入れることではありません。知識は創造力の土台であって、創造性の高さでないからです。

創造性は、自然との触れ合い、人間との関わり、道具の駆使、読書の広がり、暗唱の習得など、多様な身体的経験を通して育ちます。

これからの子育てで大事なことは、勉強の世界で上位に入れてもらうことではなく、人生というより大きな世界で成功することです。

そして、成功とは、創造力を発揮して何らかの分野で第一人者になることであり、そのためには自分の得意な特定の分野で高度な知識を持ち、その知識の土台の上に創造性を発揮することです。

学力は平均でも十分で、その分、一点集中できる分野を見つけ、そこで自分の創造性を発揮していくことが、これからの子育てで重要になってくるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強は、できないよりもできた方がいいのはもちろんです。

しかし、勉強ができていればそれでいいというのではありません。

これからは、勉強よりも創造性の方が大事になってくるからです。

多くの人は、成績がよければ安心、成績が悪ければ心配、と思っていると思います。

しかし、これからの世の中は、成績のよさだけで渡っていくことはできません。

ゴールドラッシュで成功したのは、ゴールドを探し求めた人ではなく、その人たちにジーンズを売った人でした。

答えのある世界にみんなが殺到しているときに、自分なりに問題を発見した人が成功した人だったのです。

自然の中でたっぷり遊び、そこからたくさんのことを学びながら成長していきたいですね。そこから得るものは多くありそうです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

少し早いと思いますが、新年の言葉の森新聞を発行する関係で、新年の抱負を書きました。

これからの世界は、二重の意味で激動に見舞われるでしょう。

ひとつは、経済危機や自然災害などのあまり喜ばしくない激動です。

しかし、もうひとつは、新しい技術革新や人間意識の向上という新しい幸福に満ちた激動です。

そして、最終的にその前向きの肯定的な激動が、古い後ろ向きの激動を乗り越えて進んでいくのです。

だから、この時期に大事なことは、明るい未来を確信して、自分の判断で行動することです。

言葉の森は、これからの方針を次のように考えています。

第一は、作文一番です。作文指導の分野で、日本で一番レベルの高い指導をしていくことです。

そのために、作文検定、プレゼン作文、暗唱検定、音読チェックなど、生徒が参加できる企画を増やしていきます。

第二は、メディア・ソーシャルです。これは、メディアとソーシャルによって、多くの人と交流し、みんなが参加できる機会を増やしていくことです。

具体的には、facebookやgoogleハングアウトなどを活用し、さまざまな参加型の企画を行っていきます。

第三は、森の学校オンエアです。これは、自然の中の合宿教室ととオンエアの指導システムを融合することです。

夏休みや土日の自然寺子屋合宿に、オンエアの寺子屋指導を組み合わせた企画を行っていきます。

未来は、それぞれの人が望んだ分だけ可能性が広がっています。

そして、日本をよくするのは、外部の環境ではなく、何よりも日本をよくしたいと思う人の意識です。

新しいよりより時代を作るためにがんばっていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

少し早いですが、新年の挨拶です。

激動の年は続きますが、マイナスの激動をプラスの激動がのりこえて進んでいくでしょう。

それは、すべて人間の意識と行動にかかっています。

新しい年もがんばってやっていきましょう。

2017年も楽しくなりそうです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)

これまでの時代は、物を生産する時代であり、インフレの時代であり、グローバル化の時代であり、競争と戦争の時代であり、宣伝と営業の時代であり、生産の連関を形成するインフラが重視される時代でした。

この時代のキャッチフレーズは、よりよい物を安く広くでした。この場合の「よい」の基準は、物的なよさ、つまり便利さでした。

しかし、この時代は終わりつつあります。その象徴が、高付加価値の路線です。

よい物を安く広くという考えが、よいと思われそうなものを高く広くに変質していったのです。これは、物を広げるフロンティアがなくなってきたためです。

物を広める時代のあとに来るものは、事を高める時代です。これは、人が何かをすることに価値を見出す時代です。

人が経験するということの中には、単なる経験としての旅行や観劇なども含まれます。しかし、経験の本質は、その経験によって自分が向上するという学習や修行を中心としたものです。

この時代は、物の上ではデフレの時代であり、調和と平和の時代であり、ローカル化・パーソナル化の時代であり、評判と交流の時代でであり、学習の連関を形成するカリキュラムが重視される時代です。

キャッチフレーズは、よい事を高く狭くという言葉で言い表されます。この場合の「よい」の基準は、人としてのよさ、つまり自身の幸福や向上や創造につながることがよいことだとされます。

この時代の象徴となるものは、さまざまな講習会や研修会で、より高度な技をより少数で身につけていくという方向に進んでいきます。

さて、教育も、物を広める時代の教育から、事を高める時代の教育に切り換えていく必要があります。インフレの時代の教育から、デフレの時代の教育に切り換えて行く必要があるのです。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

もう12月、という言葉がよく聞かれます。

まだ12月などと言う人はあまりいません(笑)。

時間の流れが加速しているように思えるのは、今が時代の転換点で、古いものと新しいものが急速に入れ替わっているからです。

だから、過去の延長で考えるのではなく、常に時代の先を見ていく必要があるのです。

長谷川慶太郎さんは、現代はデフレの時代であり、インフレの時代はもう終わったと述べています。

時代を再びインフレに向かわせるために、戦争を行おうとしている人もいますが、インターネットで情報が共有される時代には、先進国では戦争に誘導することはかなり難しくなっています。

だから、これからもデフレが続くと考えて、未来の展望を考えていく必要があります。

インフレの時代からデフレの時代への転換は、言い方を変えれば、物を広める時代から事を高める時代への転換です。

だから、教育もその方向で考えていく必要があるのです。

量より質ですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

■10.20横浜講演会のお礼

10.29の講演会に早めにお申し込みいただいた方に送ることをお約束していたプレゼントを今日と明日に分けて発送します。発送が遅くなり申し訳ありませんでした。

14日までにお申し込みいただいた方には、受験作文コースの指導に関する動画約1時間20分をお送りします。

更に、12日までにお申し込みいただいた方には、一品香の横濱ラーメンをお送りします。(横浜に来ていただいた記念ということで)

届くのはもしかすると、年明けになるかもしれません。

なお、早めにお申し込みいただいたにもかかわらず、メールアドレスしか入っていなかったために、現在ご住所を問合せている方が何人かいらっしゃいます。

お気づきの方は、ご住所をご連絡くださるようお願いいたします。

■アマゾンの11月中予約のお礼

アマゾンでの本の発売日以前に予約申し込みをしてくださった方が70人いらっしゃいました。ありがとうございました。

11月中に予約申し込みをしてくださった方に、低中学年の勉強に関するPDFのリンク先をメールでご連絡します。内容は、言葉の森の低中学年向けの重要な記事に、書き下ろしの原稿を加えたものです。

もしメールが届かない場合はご連絡くださるようお願いいたします。

■プラスα

講演会の早め申し込み、アマゾンの早め予約の方にお送りするプレゼントは上記のとおりですが、いずれもこれだけでは物足りないので、中根が独自に開発した新年からの幸運をプレゼントします(笑)。

これは、来年以降の運勢を占って、いい結果が出たらそれを確定し、もしいい結果が出なかったらいい結果になるまで改善して占い直し、いい結果が出たところで確定するというものです。

科学的な根拠はありませんから気休めと思ってくださって結構ですが、来年以降、いろいろなことがいい方向に進むと思います。

なお、この幸運は、講演会にご参加いただいた方、本を購入していただいた方全員にお送りします。早い人には、今年中に届くと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。講演会・セミナー(0) メディア(8)

世の中の価値の原点は創造です。

価値と価格は混同されることが多く、値段の高いものに価値があるように思われがちですが、価値と価格は異なります。価格は、人から奪ったものにもつけられますが、価値は新たに世の中に創造したものにしかつけられません。

この価値を生み出す力である創造力を育てることが、教育の第一の目的です。

創造力は、二つの変数に分解できます。一つは、創造性で、もう一つをその創造性の底辺となる知識や経験の広がりです。ちょうど、三角形の高さが創造性で、底辺が知識や経験の土台となります。

更に言えば、底辺は実は底面で、縦が知識だとすれば、横が経験や時間になります。

だから、教育には、創造性を育てることと、学力を広くつけることと、何歳になっても新たに学び直すことが必要なのです。

知識や学力や経験力を育てる方法は、ある程度見通しがつきます。

しかし、創造性を育てる方法というのは、まだ確立していません。

ただし、創造性を育てる条件というものはあります。それは、親や教師が子供の創造性を評価することです。

湯川秀樹は、数学や物理学が好きだったそうですが、あるとき数学の試験で、答えは合っているのに、先生の教えたとおりに解いていないという理由で×にされたことから、数学ではなく物理学を選んだそうです。

このようなことは、日常生活に多いと思います。

大事なことは、正しいか正しくないかということではなく、その子がどれだけ自分なりに考えたかということです。

人の受け売りで正しいことを言う人よりも、間違っているかもしれないが自分のオリジナルなことを言う人の方が尊いという価値観を、大人が持つことが大切なのです。

創造性を評価する風土という条件は、かなり大きな影響力を持っています。アメリカに比べて日本で創業率が低いのは、寄らば大樹の陰という価値観が日本では強いからだと思います。

この価値観をまず意識の面から変え、次に実際の制度としても変えていく必要があります。

しかし、条件さえ整えば誰でも創造的になるかというとそうではありません。

創造性を育てるには、それなりの教育上のノウハウが必要です。

その一つは暗唱です。難しい文章を暗唱していると、学力がつくだけでなく、創造性が活性化されます。この原理はまだわかっていませんが、経験的にそういうことが言えるようです。

百人一首の暗唱を生徒全員にさせた杉田久信氏は、暗唱の効果として子供が元気になることを挙げています。

暗唱の持つ創造性の活性化力は、いずれ実証的に証明されるときが来ると思います。

第二は、その暗唱によって生まれた発想を、文章として形あるものにする方法です。それが構想図です。

文章を書く前に、自分の考えたことを散らし書き風に書いていると、それだけで全体の思索が進みます。

1200字の文章をまともに書こうと思えば、1時間半ぐらいかかることが、構想図を書くという方法なら10分ぐらいで済みます。このことによって文章化の能率が大幅に向上するのです。

第三に、この構想図を音声入力で実際の文章にする方法です。

文章を書く方法は、これまで、手書きからキーボード入力へと進んできましたが、これからの入力方法は音声です。

しかし、音声には形に残らないという弱点があります。その音声入力の弱点をカバーするものが構成図という方法です。

しかし、このように、音声入力によって今よりも大量に文章がネット上に溢れるようになると、今度は読む方が大変です。

そこで今考えているのは、新しい速読の方法です。

人間の理解力は、本来かなり大量のものも一瞬で把握する力を持っています。しかし、通常はそれを文章を読んだり、映像を見たりする形で、時間を追って把握しなければなりません。

ところが、この時間や空間に制約された言葉という世界こそが、人間の持つ創造性の源です。

内容を一瞬で理解する世界には、物理的世界の持つ時間や空間のずれや歪みのようなものがないので、創造性もまたありません。例えば、ダジャレや笑いがそうです。

どんなに面白い話であっても、間がない形で理解すれば、それは面白い話という理解で終わり、笑いという形には結びつきません。

だから、文章を書くことも、読むことも、時間を超越する方法ではなく、時間を短縮する方法で進める必要があるのです。

この新しい速読が、第四の方法です。

第五の方法は、難読です。難読というのは、「読み方が難しいこと」というのが本来の意味ですが、ここでは、難しい文章を読むという意味で使います。難解読書の省略した形です。

私がこれまで創造性のある人と思った人の多くは、青年時代に古典を読んでいます。古典がなぜ古典になったかというと、それが今までにない新しいものを初めて世の中に提唱する役割を持っていたからです。つまり二番煎じではないものが古典になったのです。

これまでにあるものをうまくまとめたものは、教科書です。だから、教科書は難しくはありません。教科書は創造的ではないからです。

それに対して、古典は、それまでにないものを新たに生み出しているのですから、理解の困難なところが随所にあります。それを読み解くことが創造性を育てる力に結びつくのです。

第六は、その創造力を、単に言説の世界で終わらせるのではなく、実際の形ある世界で実現することです。

そのために必要な方法が、工学の演習です。この工学には、物理的な工学だけでなく、政治工学や経営工学のような社会的なものも含みます。しかし、子供の教育に関して言えば、主になるものは物作り的な工学です。こういう工学の演習をすることによって、自分が考えたアイデアを世の中に実現する道が開かれるのです。

第七は、創造を評価するイベントです。

野球やサッカーがなぜメジャーなスポーツであるかというと、試合というイベントがあり、それをみんなが注目する場が作られているからです。

オリンピックの競技の中には、もしオリンピックの種目に選ばれていなければ、その競技人口が大幅に減るだろうと思われるようなものがあります。それに対して、例えば鷹狩りのような江戸時代に多くの武将が熱中したものが、今行われていないのは、それがみんなが注目する形のイベントになっていないからです。

芥川賞や直木賞のようなものがなかったら、小説を書くことはもっと目立たない趣味になっていたでしょう。賞というイベントがあるから、そこに参加する人が広がっていくのです。

だから、社会に創造を広げるためには、親や先生が創造を評価するだけでなく、社会全体が一つのイベントしてして創造を評価する機会を作ることが必要になります。それが創造祭です。

創造祭は、年齢別、ジャンル別に行うことができます。小学生は、小学生の部で創造祭に参加できます。もちろん高齢者も、高齢者の部で創造祭に参加できます。100際の老人が、90歳から100歳になる時期に考えた新しいアイデアは、その年齢を経過した人にしか考えつかないものだからです。

この創造祭に、国家予算を大幅に使うことです。創造祭の優勝者には、一生遊んで暮らせるだけの賞が出るようになれば、多くの人の関心が創造に向かいます。その結果、社会に新しい価値が次々と生まれ、その社会は真の意味で豊かになっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

日本の価値ある資源は人間です。

しかし、人間はただ数が多ければいいというのではありません。

だから、一人ひとりの創造性を育てることが教育の大きな目標になるのです。

学びの上で、暗唱、構想図、難読は、常に大切な勉強の一つですね。

創造性を評価することが創造性を育てる条件。確かにそうですね。その上で、具体的なノウハウが生きてくるのですね。

創造性を育てるためのノウハウは、日々の勉強に取り入れることのできるものが多いので、意識して取り入れたいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 言葉の森のビジョン(51)

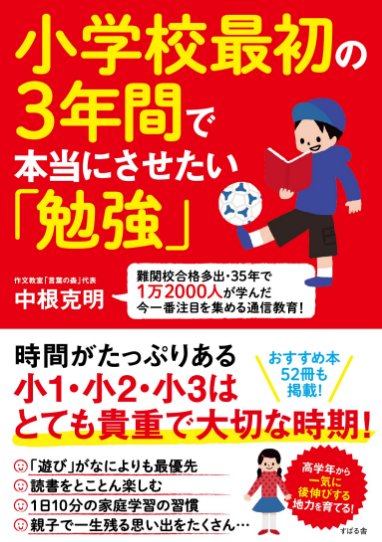

12月14日に「小学校最初の3年間で本当にさせたい『勉強』」の本が発売されました。

発売日の前に予約をしてくれた方が、ご連絡をいただいただけでも70人以上もいらっしゃいました。

ありがとうございました。

また、本の感想をアマゾンのレビューで書いてくださった方、ブログやfacebookなどで紹介してくださった方、ありがとうございました。

この場を借りて、お礼申し上げます。

本の中のおすすめ図書の紹介については、facebookグループ「読書の好きな子になる庭」などで、子供向けの本を多数紹介していただきました。

みなさんから紹介された本をこちらでも読んでみて、盛り込みたいものがかなりありましたが、ページ数が限られているために一部しか入れられませんでした。

ご紹介くださったみなさん、ありがとうございました。

本の内容については、もう少し深い話を書きたいところもありましたが、多くの人に読んでもらうものなので、現状を批判するような面はできるだけ避けました。そのため、普段ホームページなどで書いているような話が中心になりました。

それにもかかわらず、多くの人が高評価のレビューを書いてくださいました。

中には、「目新しさがない」などという低いレビューもありましたが、目新しさについては、言葉の森が普段の勉強の中で行っている指導は、新しい企画が次々と出てくるので、かえってみなさんに迷惑をおかけしているぐらいだと思います。

いつかそういう話も、機会があれば書きたいと思います。

今回の出版は、言葉の森の専門とする作文の話はあまり書かずに、読書と勉強と遊びの話を中心にしました。

作文については、オリジナルな話で書くことが数多くあるので、いつか書く機会があると思います。

また、今いちばん書きたいと思っていることは、創造教育と家庭教育と文化教育と自然教育とオンライン教育の融合した教育の話です。

しかし、これは、本に書くよりも先に、自然寺子屋合宿とオンエア講座をミックスした形でこの夏から取り組んでいく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

本の紹介ページは、カラーでいいですね。全部読んでみたくなります。

ベストセラー1位、おめでとうございます!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。メディア(8) 家庭学習(92)

12月3週のオンエア講座の小3から小6の一部のクラスで、子供たちの趣味を紹介する時間を設けました。

普段も、毎回読んでいる本を紹介してもらっていますが、この本の紹介がそれぞれみんな個性的です。

中には、小学生でこういう本を読むのかと驚くようなものもあります。

「平家物語」全巻を読んでいたり、「モモ」を読んでいたり、「鑑定防空」というような特殊な本を読んでいたり、最近話題の「カエルの楽園」や「えんとつ町のプペル」を読んでいたり、何しろ読んでいる本が充実しています。

しかも、その紹介の仕方がみんな上手で、内容を簡潔にわかりやすく話してくれる子が多いのです。

この毎回の全員の本の紹介が、お互いに刺激になるようで、これまで本にはあまり関心のなかった子も自分から本を選んで読むようになったというお母さんからの報告が何件もありました。

やはり、子供たちというのは、親や先生に言われるよりも、友達との関係でいろいろな経験に挑戦していくのだと思います。

今週は、一部のクラスで、本の紹介のほかに、それぞれの趣味や特技の紹介もしてもらいました。

この趣味の紹介の内容がまた多様で高度なのに感心しました。

レゴで大きな絵を作っていたり、ピアノの演奏をしたり、電車の旅の記録をびっしりつけていたり、どれもその子らしさのあふれる内容でした。

こういう子供たちの様子を見ていると、普段の生活の中で、個性を生かす余裕がたっぷりあることが感じられました。

もちろん、みんないろいろな習い事もしているので、時間のやりくりは大変なようでしたが、その時間管理が上手にできているようなのです。

勉強に追われるわけでもなく、暇をもてあますわけでもなく、限られた時間を有効に使って充実した生活を送っているようでした。

オンエア講座の中で行っている勉強は、構想図を書いたり、ミニ作文を書いたり、算数の似た問題を作ったりというかなり高度なものでしたが、どれも力作ぞろいで、子供たちが自分から進んで熱心にやっていることが感じられました。

実際に、何人ものお母さんやお父さんから、子供がすぐに勉強に取りかかり時間をかけてやっているという話を聞きました。

そして、この構想図書きや似た問題作りの中で、親子の対話も楽しく行われているようでした。

こういう学力もあり、個性もある子供たちが、このまま素直に成長していくと、日本の将来は今よりもずっと豊かになっていくのではないかと思いました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちに、趣味の紹介をしてもらうと、みんな勉強以外の時間にたっぷり個性的な生活を送っていることがわかりました。

このお互いの紹介がまた刺激になって、みんなの関心の幅が広がっていくと思います。

その趣味の紹介の仕方が、オンエア講座で実演付きなので、また面白いものでした。

普段の保護者の方からの相談事を聞いていると、いろいろ問題のある家庭が多いのだなあと漠然と思っていましたが、オンエア講座で子供たちの様子を見ていると、どの子もみんな充実した生活を送っているようでした。

昔と比べると、自然の中で遊んだり、友達と遊んだりする時間は限られているのだと思いますが、それでもそれぞれに充実した勉強と遊びの生活を過ごしていることがわかりました。

自然が少ない分、それを補う出会いが必要なのかもしれません。

小さい頃の遊びは大人が関与することが多いですが、第三者の方から素敵だねって言われると親としてもとても嬉しくなります。

今は、出来合いの遊びが多いので、子供たちが創造的に遊べる工夫を、これからは作っていく必要があるとお、もいます。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41)