日本のものづくりの強みは、単に機械や設備やそれを使う方法や技術があるからではなく、その機械を手なずけるいわゆる職人芸的な細い手作りの対応の部分があるからだと言われています。

ですから、パソコンの組み立てや、家電製品の組み立てや、将来の電気自動車の組み立てなどは、設備と技術があればどこの国でもできるようになりますが、これまでのものづくりでは日本の細い技術のすり合わせが長所だったと言うのです。

これを教育にあてはめてみると、よい教材と、よい指導と、さらによい先生というのは、いわゆる組み立て産業として準備できることです。

しかし、子供は生身の人間ですから、その組み立てだけでは、対応が不十分なところが出てきます。

そこで、運用面が大切になるのです。

では、運用面はどこが担っているかというと、それが家庭における親の関わりなのです。

例えば、簡単な例で言えば、学校の先生が、よい教材とよい指導法でよい宿題を出したとしても、その宿題を家でこなすような運用体制がなければ教材も指導法も空回りします。

そして、この運用面は単に宿題をやらせるというだけでなくもっと細かい親の気配りが必要になるのです。

同じ宿題をやらせるにしても、子供がしぶしぶやるようなやらせ方と、子供が自ら進んで取り組むようなやらせ方があります。

このそれぞれの子どもに対応した微妙な匙加減(さじかげん)は、親でなければできません。

そして、この匙加減の微妙な巧拙が、子供の勉強の能率を左右すると言ってもよいのです。

人間はだれでも親になるのは初めての経験なので、試行錯誤しながら子育てをしていきます。

大事なことは、この子育てを、ボタンのスイッチを押せば自動的に進むようなものではなく、手作りでコントロールしながら作り上げていくものだという意識を持って臨むことだと思います。

「主人の足跡は畑の肥やし」という言葉があります。

単に苗を植えて肥料をまいておけば、それでよい作物が育つわけではありません。

言葉にして人に伝えられるようなことではない微妙な関わりが、畑を見回る主人の足跡なのです。

だからまず親がすることは、子供の様子をよく見ることです。

見ることと手作りをすることが、教育の運用の要だと言えるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

よい教材というのは、確かにあります。

しかし、それ以上に大切なのは、その教材を繰り返し使うという方法です。

更に、もっと大事なのは、その繰り返しの勉強を叱られながらいやいやするのではなく、明るく進んでやるような家庭の運用の仕方です。

これからの先生は、ただ授業を教えるだけでなく、この家庭における運用面の相談にも乗れることが必要になると思います。

ときどき、「どの本がいいですか」とか、「どの参考書がいいですか」とか、「どの辞書がいいですか」という質問を受けます。 答えは、「本人が気に入ったものなら、どれでもいいです」です。

手に取った感覚で、デザインや色合いが自分の好きなものであれば、繰り返し使うことが苦にならないからです。

そして、日本では、よく売れているものは、大体よいものだと考えて差し支えないからです。

大事なことは、物ではなく、その運用の仕方の方なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 家庭学習(92)

ちょっと感動したのでひとこと。

結構大量の活字原稿をテキスト化しないといけなかったので、誰かに頼むかなあと考えていたら、昔フリーのOCRソフトを入れていたことを思い出した。

何というソフトか思い出そうとしてGoogle検索をすると、何と今はGoogleドキュメントでOCRができるらしい。

以下、その手順。

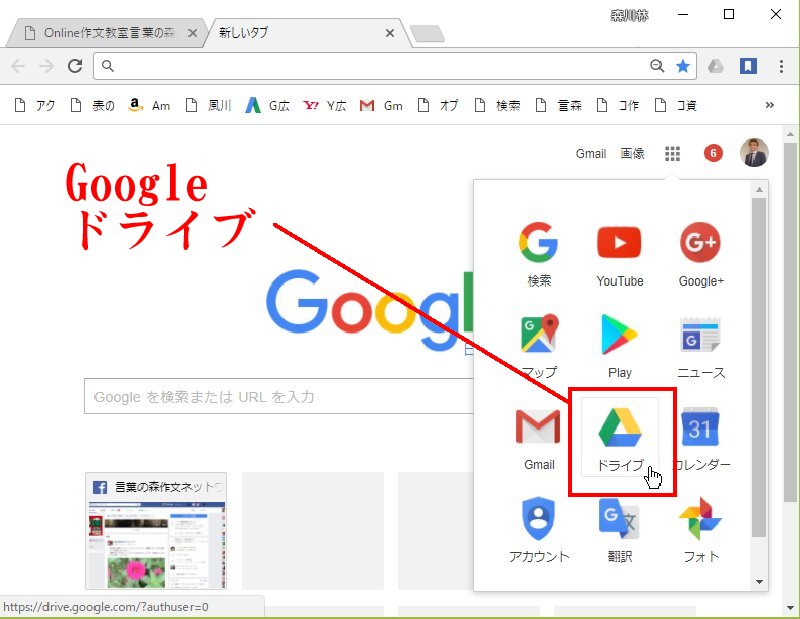

1.Googleドライブを開く。

2.そこに活字原稿のJPG画像ファイルを入れる。(PDFでもいいらしい)

3.そのGoogleドライブ上のJPGファイルを右クリック→アプリで開くで→Googleドキュメントで開く。

4.すると、画像がテキストに!!!

最近は、音声入力もAIで十分に実用レベルになっているし、この流れでいくと、手書き文字もAI認識できるようになるのではないかと思う。

そうすると、将来の作文小論文試験は、手書きであってもテキスト化されて、自動採点ソフトで読み込めるようになる。

そして、将来の自動採点ソフトは、これまでのアルゴリズムではなく深層学習を利用したものになっているから、人間以上のレベルで作文小論文を評価できるようになるはず。(これについては、前に記事で書いたことがあるが)

となると、作文教育は、どうなるかというと、作文の中の文章を書く面と思考をする面とが分離されて、文章よりもむしろ思考の方が重視されるようになってくる。

すると、作文指導も、書く指導よりも、むしろ構想図の指導の方が中心になってくると思う。

と、随分先のことまで考えてみた。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

OCRの機能が向上しているので、たぶん将来の作文教育は、今とはかなり違うものになってくるはずです。

大事なのは、文章を書くことではなく、その前の段階の考えることになると思います。

しかし、書く勉強ではなく、考える勉強というのは、まだほとんど取り組まれていません。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51) 作文教育(134)

北極を探検したアムンゼンは、子供の頃どんなに寒い日も窓を開けて寝ていたそうです。

それは、将来自分が北極を探検する時に必要な体の強さを作るためでした。

ここにあるのは、何かに対する憧れです。

もしこれが他の誰かに言われて冬の寒い日も窓開けて寝るように言われたら、喜んでそれをするどころか、寒さで体を壊してしまったかもしれません。

自分から進んでやることと、人に言われてやることでは結果に大きな違いがあるのです。

これが人間と機械の違うところです。

機械は、心という内面がないので、外から与えられた指示の通りに動きます。

人間は、自分の心が納得したものであれば進んで取り組みますが、心が納得していないものは形だけの取り組みに終わってしまうのです。

このことを、読書や勉強にあてはめて考えることができます。

読書について言えば、自分の尊敬するお父さんやお母さんが読んでいるとか、自分と仲のよい友達が呼んでいるとかいう本は、子供なりに自分から関心をもって読もうとします。

よい本だからという理由で人にすすめられた本を読むのではありません。

自分が憧れの対象として感じているものを読みたいと思うのです。

子供によい本をすすめるコツはここにあります。

まずお父さんやお母さんが本を好きで、子供にその本の魅力を語って聞かせることができるようになっていることです。

子供を読書に誘導するのではなく、子供が自分から進んで読みたくなるまで待っているということが大事です。

読ませるのではなく、自分から読みたくなるようにさせるというのが、子供によい本をすすめる最も理想的な方法なのです。

このことに関連して、最近思っているのは、子供は自分と仲のよい友達が読んでいる本は、自然に読みたくなるようだということです。

よく、「○○さんが紹介していた本を、自分も借りてきて読んでみた」という声を子供から聞くことがあります。

子供どうしの読書紹介の機会を作ることも、読書をすすめるよい方法になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読書好きな子に共通しているのは、お父さんやお母さんがやはり読書好きで、日常的に読んだ本の話などをもとにした対話があることです。

その話を聞いて、子供たちは、自分もそんな本を読んでみたいと思うようになるのです。

お母さんの好きな本は物語文になる傾向があり、お父さんの読む本はその反対に説明文の本になる傾向があるようです。

児童向けの説明文の本は種類が少ないので、お父さんが子供の読書に少しでも関わることが大事だと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)