幼児期や小学校低学年のころは、文字を先行させないことが大事です。このころは体験を味わう時期だからです。十分な体験がないと、物事を言葉で済ませるようになってしまいます。

例えば、リンゴ見たときに、「わあ。赤くて、つやつやして、しっとりしていて、きれいなリンゴだなあ」というふうに感じる子もいれば、「リンゴがある」という言葉だけで済ませしまう子もいます。

どちらが心を豊かにする感じ方かというと、言葉で済ませるのではなく、実感を感じる感じ方の方です。

しかし、これは周りの人の接し方に左右されます。言葉や文字を先に覚えたから言葉で理解するようになるのではなく、体験と感動がある生活が少ないから言葉の理解だけになってしまうのです。

問題は文字を教えるのかどうかということではなく、体験と感動がある生活をいかに作っていくかということです。

小学校低学年までの時期は、文章を書くことが目的ではありません。このころは、上手に作文を書くという意味は、あまりありません。

書く楽しさは、小学校中学年になってから育ってきます。このころになると、本人も上手な作文や面白い作文を書こうという気持ちがわいてきます。

しかし、中学年の時期は、まだ感想文を書く年齢には達していません。ですから、感想文を上手に書くということは、まだあまり意味がない時期です。

感想文の感想に深まりが出てくるのは、小学校高学年からです。このころになると感想文を書くということも大事になってきます。そして、意見や感想が更に深まるのは、中学生、高校生になってからです。

ですから、小学校低学年までの時期は、書くこと自体よりも、書く習慣をつけること、作文の勉強を通して読む習慣をつけること、この二つが勉強の目的として大切なことになります。

小学校の低学年までに作文の勉強を始めた子は、文章を書くことや読むことが生活の一部になってきます。

これは、サッカーやバスケットボールなどのスポーツでも同じです。小学校低学年の時期までに、何かのスポーツを始めた子は、そのスポーツの感覚が自分の体の一部になっていきます。

言葉の森の勉強は、高校生まで続けられる勉強だからこそ、小学校低学年までの間にこの勉強を習慣にしておくといいのです。

ただし、文章書く力について個人差はかなりあります。ですから、小学校低学年までの時期は、上手に書くことを目標にしないことが大事です。また、表記のミスについては、読む力をつけることによって、自然に直していくという姿勢が必要になります。つまり、作文の勉強と並行して、読書、対話、暗唱、音読の習慣をつけていくことが大事な時期なのです。

そして、その一方で、生活の中でできるだけ体験と感動をふやしていくことが大切になります。

勉強の進め方について、ご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

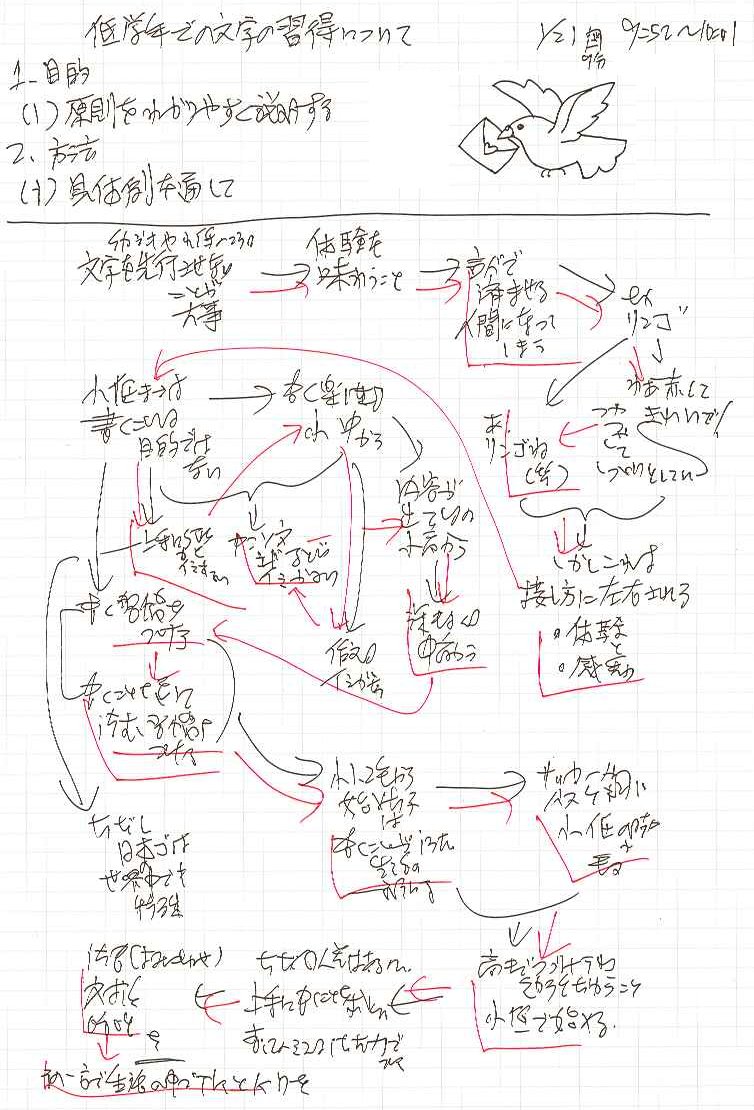

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません。^_^;)

国語力は、あらゆる学力の基礎であるとともに、あらゆる学力の集大成であるとも言われています。数学や英語の勉強は、たとえ遅れていてもて比較的短期間で取り戻すことができます。しかし、国語力を取り戻すには、きわめて長い期間がかかります。このため、理科系の大学や学部でも、国語力を入試の採点の基準にするところが増えています。

国語の力というものは、漢字の読み書きの力ではありません。漢字の読み書きはもちろん大切ですが、その基礎力だけを伸ばしても、国語力が伸びるわけではありません。国語力の中心は、文章を読む力と文章を書く力です。その中でも特に文章を書く力に、日本語力の本当の実力が表れます。

現在の入試のシステムでは、書く力を評価する試験は、採点に時間がかかるためあまり取り入れられていません。しかし今後、少子化によって採点に時間が取れるようになれば、作文力はもっと大きく評価されるようになってくるでしょう。また入試に限らず、作文力は、大学でも社会でもますます必要になってきます。

作文力を高めるためには、作文の勉強だけをしていても限界があります。書く力を高めるためには、書く力の土台となる読む力をつける必要があるからです。言葉の森の指導の特徴は、長文を読んで感想文を書くという形で、読む力と書く力を組み合わせているところにあります。

言葉の森で作文の勉強することによって、書くことが苦にならない、書くことが好きになる、書くことが得意になるという子が増えています。

言葉の森の作文の勉強は、単なるテストのための国語の勉強を超えた本当の国語力を育てるための勉強なのです。

小学校の低中学年は学力の土台を作る時期にあたります。この時期に、テストに出るような知識をつけてもあまり意味がありません。英語、数学、国語などの知識の差は、高学年になって本格的な勉強が始まるとすぐに逆転してしまいます。

なぜかというと、低学年の時期に長い時間かけてやっとつけるような知識も、高学年になるともっと短時間で能率よく身につけることができるようになるからです。ですから、小学校の低中学年で大事なことは、勉強の成果を出すことではなく、勉強の習慣をつけること、日本語力(国語力)を育てること、楽しく生きること、などになるでしょう。

このうち日本語力を育てるためには、三つのことが必要になります。一つは読書、もう一つは対話、そして最後の一つは、同じ文章を繰り返して読む練習です。同じ文章を繰り返し読むためには、自分の好きな本を何度も読むことが大切ですが、言葉の森ではこれを読書以外に音読や暗唱の自習として取り組むようにしています。この毎日の音読や暗唱の勉強は、勉強の習慣を作ることにも役立ちます。

音読は最近、学校などでもよく行われるようになっていますが、子供があまり意欲的に取り組まないという問題があります。言葉の森の音読や暗唱の仕方はオリジナルなもので、どの子も楽しく取り組めるように工夫しています。

すべての教科の土台となる日本語力をつけることと勉強の習慣をつけることを、作文を通して実現していくのが、言葉の森の勉強の特徴です。

言葉の森の勉強は、小学校時代の勉強にとどまらず、中学、高校での勉強に続いています。言葉の森の作文の勉強は大学入試の小論文に役立つことももちろんですが、大学に入ってからも、レポートを書くときなどに役立ちます。

言葉の森の生徒の中には、小学1年生から言葉の森で作文の勉強を始めて、中学高校と楽しく勉強を続け、一流大学に合格したという生徒がたくさんいます。なぜかというと、国語の力、つまり思考力がしっかりついているので、英語や数学など、ほかの教科の勉強もすぐに力がつくからです。

小学校の低学年の時期は、自習の習慣を作るための最適な時期です。この時期に作文の勉強を始めて自習の習慣をつけておくと、それがすべての勉強力の確実な土台になっていきます。