1月29・30日と、作文検定を実施しました。

時間制限内に、与えられた題名で、必要な字数の作文を書くという機会は、普段はほとんどありません。

普段の作文の授業では、時間の制約がないので、高学年や中高生の生徒はだいたい1時間半ぐらいかけて作文を仕上げる人が多いようです。

しかし、これでは受験作文に対応することはできません。

課題によっては、どうしても書くことが思いつかなくて、時間内にほとんど書けないということも出てきます。

しかし、そういう経験を作文検定などで普段からしておくと、書けないときはどうするかという対処の仕方も自然にわかるようになるのです。

作文試験という形の入試は、これから増えてきます。

なぜかというと、作文小論文が、本人の実力が最もよくわかる試験だからです。

先日、大学入試のカンニング事件がありましたが、日本だけでなく、他の国でもスマホやインターネットを利用したカンニングは、かなり行われています。

なぜカンニングがあるかというと、それは答えのある 試験だからです。

カンニングを防ぐという発想を続けるだけでは、いたちごっこはなくなりません。

辞書持ち込み可、スマホ持ち込み可、ネット接続可の試験で、本人の実力がわかるようにしなければならないのです。

そういう試験が、作文試験や面接試験です。

今の作文試験は、人間が読んで採点する形なので、採点に時間がかかります。だから、普及が遅れています。

機械が自動採点し、その成績上位の作文について、人間が補助的に採点する形にすれば、時間はかからなくなります。これが、今後の作文試験の方向です。

言葉の森の、森リン大賞の選定は、機械だけで行っていますが、これまでの賞のほとんどは、人間が見ても納得できるものでした。

人間が見て修正する場合は、例えば、問題文の要約が長く書かれているので、その部分で点数が高くなるというようなケースでした。

作文試験は、これから、中学入試でも、高校入試でも、大学入試でも、更には会社の採用試験でも増えてきます。

作文検定で、今後の作文試験に対応する力をつけていってください。

次回の作文検定は、3月26日(土)27日(日)9:00の予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。日本語作文検定(4)

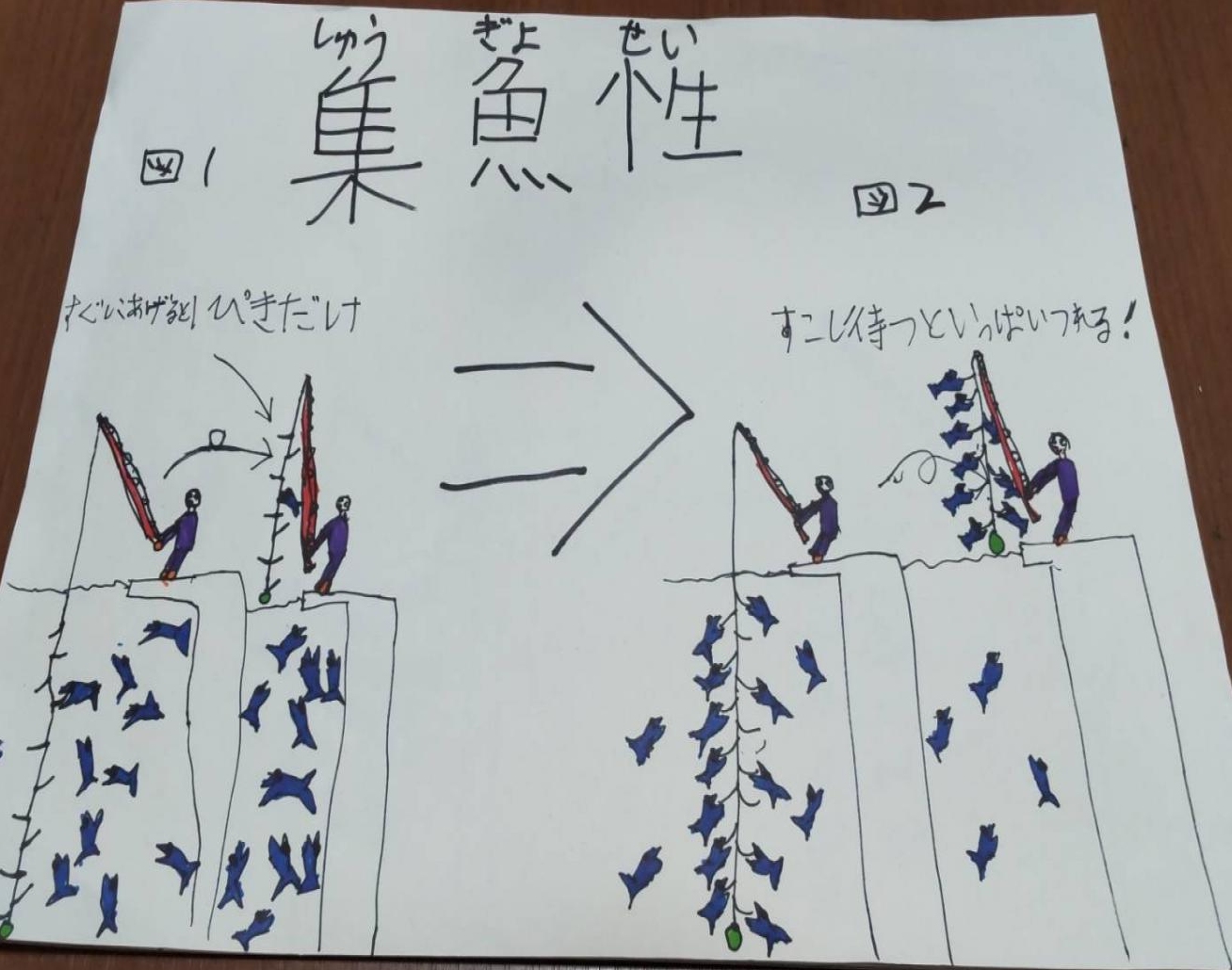

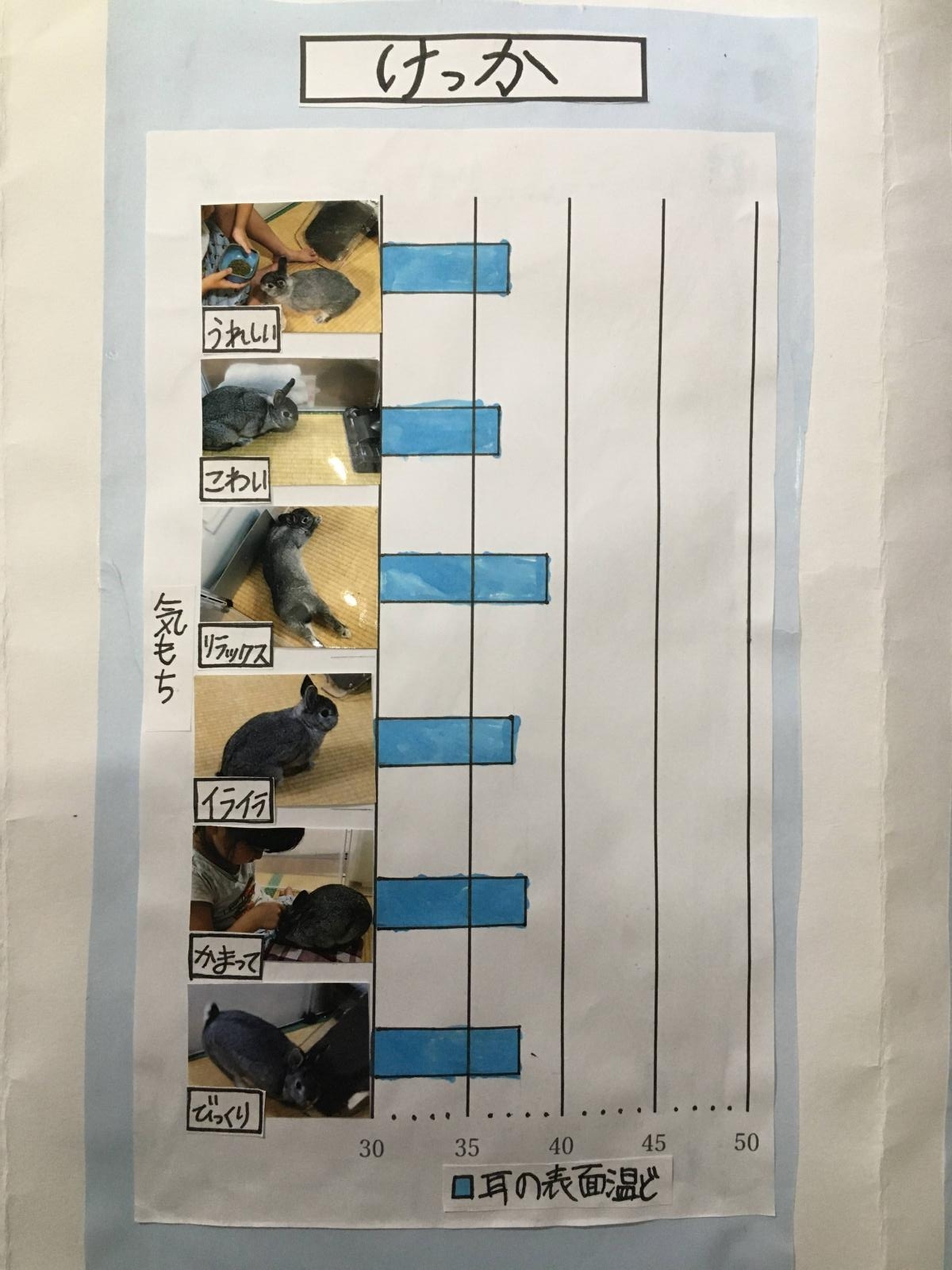

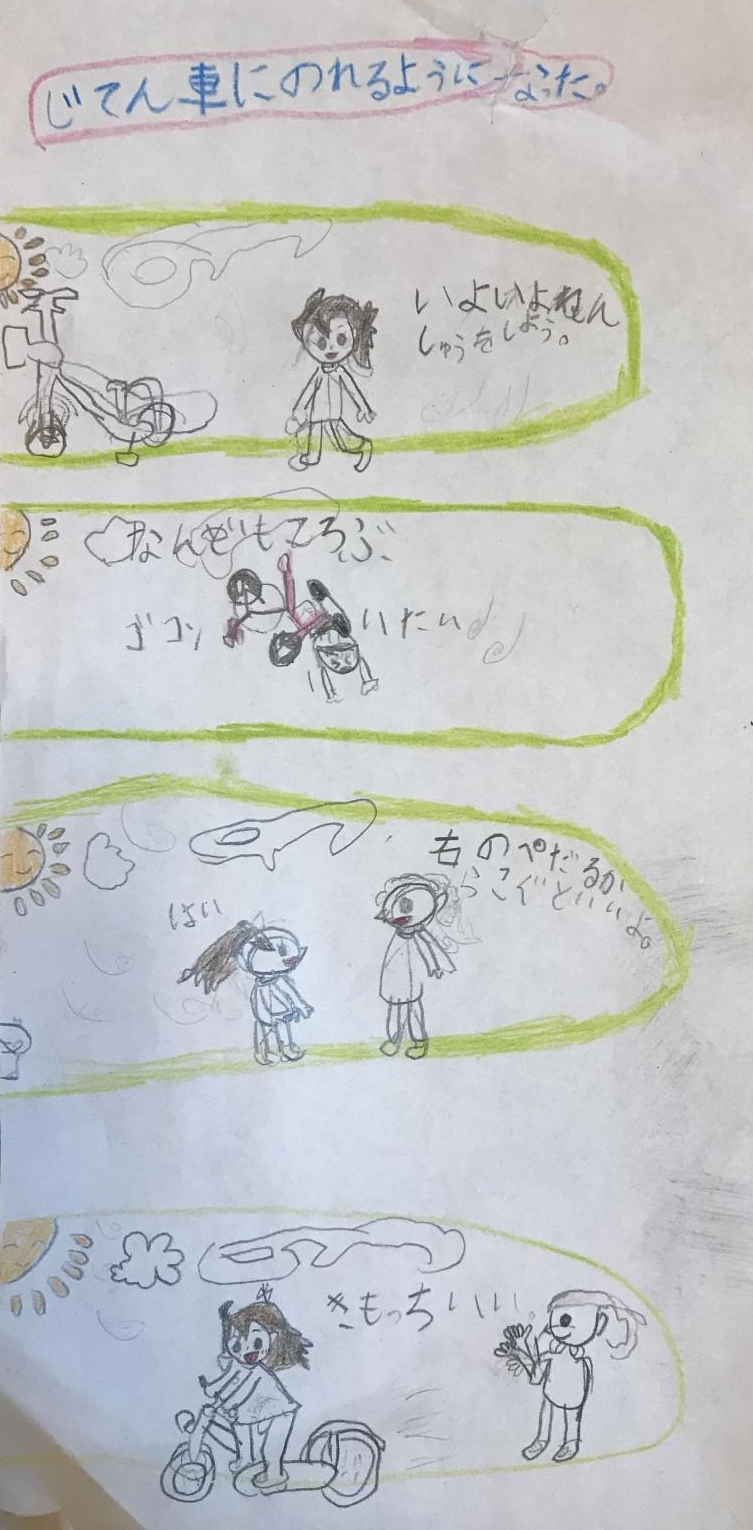

1月29・30・31日と、森の発表会があります。

初日の29日の発表では、参加した生徒がみんなしっかり発表をしてくれました。

質問と感想は、発表会の参加者全員が言う形にしていますが、どの子も、ほかの人の発表について自分らしい質問や感想を言ってくれました。

全員が発表でき、それを聞いている全員が質問や感想を言うというのが、この発表会の特徴です。

学校などの30人以上のクラスでは、この「全員が言える」ということが時間的にできません。

1時間程度で全員が発表・質問・感想を言えるためには、人数が6名ぐらいまでが限界だからです。

自分の作品を発表し、ほかの人の作品について質問や感想を述べるという発表会では、子供たちの頭脳はフル回転します。人の話を受け身で聞いているときの頭脳の働きとは全く違う働き方をするのです。

そういう授業参加の仕方が身につくと、ふだんの学校での勉強でも、主体的に聞き取ろうとする力が育ちます。

そのせいか、創造発表クラスで、毎週発表している生徒は、不思議と成績がよくなるのです。

主体的に勉強に取り組むという姿勢ができてくるためだと思います。

※参加賞の発送は、全日程が終わってからになりますので、しばらくお待ちください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

●動画:

https://youtu.be/suRlO9IoN_Y

工事中のため、ここ数日、教材注文ができませんでしたが、工事が終わりましたので、今は注文できるようになっています。

https://www.mori7.com/teraon/jgkyouzai.php

どの学年の教材も注文できますが、これから注文される方は、新学年のものを注文されるとよいと思います。

変更のある教材に関しては、お送りできるのが、2月5日ごろになる予定です。

▼2022年度から変更する教材一覧(○は変更なし、●は変更あり、◎は追加あり、―は該当なし)

┏━━━━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓

┃ ┃小┃小┃小┃小┃小┃小┃中┃中┃中┃高┃高┃高┃

┃ ┃1┃2┃3┃4┃5┃6┃1┃2┃3┃1┃2┃3┃

┣━━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫

┃国語読解┃○┃○┃●┃○┃○┃○┃○┃○┃○┃●┃○┃○┃

┣━━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫

┃算数数学┃○┃○┃●┃●┃●┃●┃◎┃◎┃◎┃―┃―┃―┃

┣━━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫

┃英語 ┃―┃―┃●┃●┃●┃●┃◎┃◎┃◎┃―┃―┃―┃

┣━━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫

┃公中受験┃―┃―┃―┃―┃●┃●┃―┃―┃―┃―┃―┃―┃

┗━━━━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛

◎中123の数学・英語は、標準問題集も追加しました。

※2021年度までの教材は、2022年度以降も使用できます。

※変更のある教材がお送りできるのは2月5日ごろになる予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

■発表会の見学ができます

言葉の森の発表会は、1月29~31日に行います。

発表する内容は、作文、創造発表、プログラミング、その他自由です。

言葉の森の生徒であれば、どなたでも参加できます。

1会場に、司会の講師も含めて7名まで参加できます。

発表に参加された方には参加証が出ます。

発表会は、言葉の森の生徒のご家族の方も見学できます。

見学には、事前の登録は必要ありません。

ただし、カメラはオンにしてご参加ください。

発表に参加される方は、下記のページからご登録ください。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=hkk202201

■教材注文のページは現在工事中です

新年度の教材と差し替える作業を行っていますので、教材注文ページは、しばらく工事中です。 教材ページは、来週始めには工事が終わる予定です。

使えるようになりましたら、改めてご連絡します。

なお、2月から使う教材は、新学年のものがいいと思いますが、学年選択は自由です。

■幼長、小1、小2の基礎学力コース、新規募集中

基礎学力コースは、平日18:00のクラスがほぼ満員になりましたので、2月から新たに平日17:00のクラスを開設します。

幼長、小1、小2の方は、基礎学力コースの無料体験学習が1回できます。

学習内容は、週によって異なり、1週は国語・漢字、2週は算数・計算、3週は理科実験・発表、4週は暗唱・保護者懇談会です。

全員に毎回発表の時間がある参加型の授業を行っています。

体験学習のお申し込みは下記のページから。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=tkg2022kg

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

法政大学現代福祉学部臨床心理学科 S.H.さん

<担当講師より>

もともと文章の上手な生徒さんで、自分の視野を広げようとしっかり意識を持ちながら課題に取り組んでいました。見事合格、おめでとうございます!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

京都府立園部高等学校付属中学校 T.M.さん

<担当講師より>

試験では国語の点数が一番良く作文もうまく書けたそうです。小2から言葉の森で学んでこられましたが、個性的でユニークな視点と考えをお持ちの生徒さんで私も毎週届く作文や感想文を読むのを楽しみにしています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

3.ログインすると上にニックネームとコードが表示されます。

4.オンラインクラスをクリックします。

「よく使うリンク」にオンラインクラスがあります。

6.自分のクラスを探します。

時刻をクリックすると、その時間帯に飛びます。

8.「新規投稿」をクリックします。

「発」は、ノートや予習シートのアップロード、「丘」は作文のアップロードをする場所です。

9.題名を入れて送信確認ボタンをクリックします。

本文は空欄でもかまいません。

10.「ファイルを選択」でスマホで撮った画像を選択します。

アップロードできるのはjpg画像です。iPhoneのheic画像は送信できないので、「設定」→「カメラ」→「フォーマット」で「互換性優先」に変更し、jpegに変換して保存してください。

13.送信した画像を確認します。

送信した画像が横や逆さまになっていても、回転させて表示できます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)