公立中高一貫校の入試問題は、内容がよく工夫されています。問題が工夫されていることに伴って、採点もかなり手間がかかるものになっています。しかも、手間がかかるだけではなく、採点の基準がはっきりしていないために、採点する側の心理的な負担もかなり大きいと思われます。

これらの問題を見ていると、いずれこのような形の入試問題を出すことには限界が来ると思われます。そして将来は、推薦試験のような形が取り入れられるか、あるいはこれまでの入試に近い要素が増えてくると思います。

今後も、考える問題を発展させる形で入試問題を作るとなると、次のような作文入試にする方法が考えられます。それは、言葉の森の作文の勉強でやっているように、構成、題材、表現をかなり厳密に指定して、その枠内で作文を書かせる形です。こういう形であれば生徒の実力もはっきりわかりますし、それ以上に評価もかなり客観的にできるようになります。

しかしもちろん、入試のスタイルが決まってくれば、そのような入試のスタイルに合わせて練習をしないと合格しにくくなるというような状況も当然生まれてきます。しかし、それはむしろ、考える力をつける形で受験勉強が進んでいくということで望ましいことだと思います。

さて当面、中高一貫校の入試では、今の考える良問が続くと見て対策を考えておく必要があります。考える問題に対する対策をとっておけば、それは受験ばかりでなく一生役に立つからです。

では、考える力をつけるためにどうしたらよいかというと、まず読む力をつけることです。読む力がそのまま考える力になっていると考えてもいいと思います。

体験を豊かにするということももちろん大事ですが、ただいろいろな体験をしていればよいというのでありません。お仕着せの体験は、単なるエピソードにしかなりません。

同じ体験をしても、考える力のある子は、より内面的に個性のある体験をしています。つまり、体験の外見ではなく、自分なりのテーマを持った体験をすることが大事だということです。(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

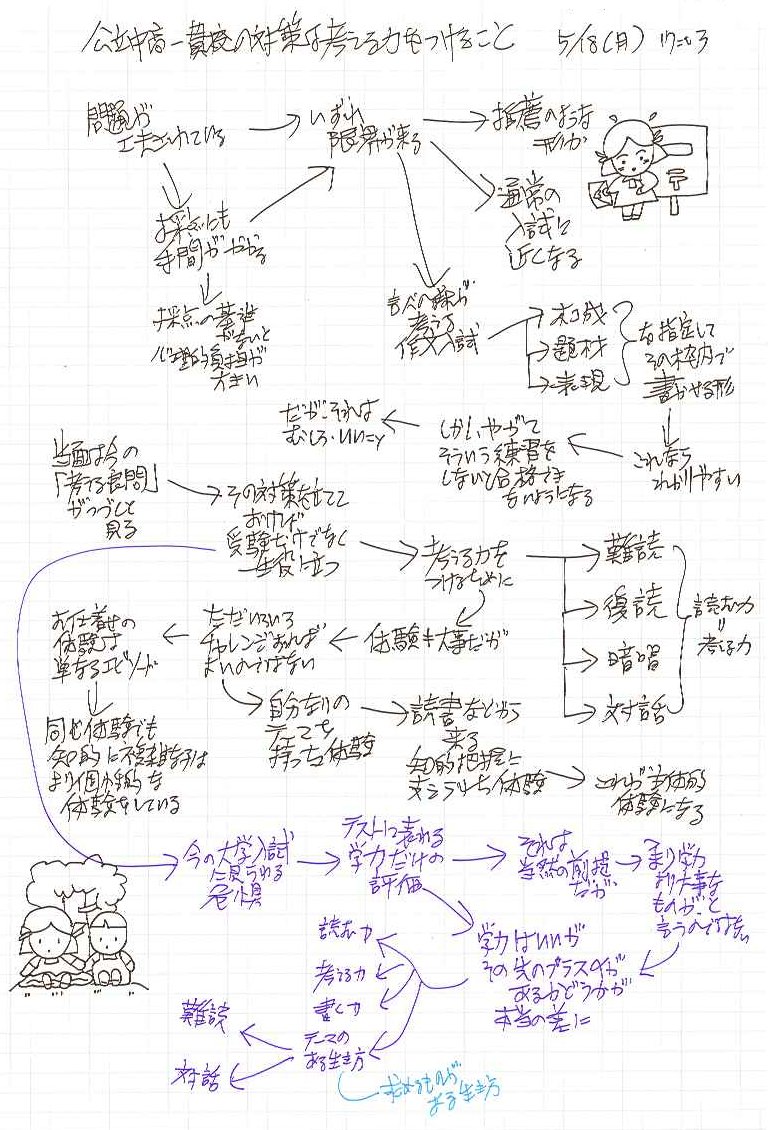

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中高一貫校(11) 公立中高一貫校(63)

ガンマ型の文章は、ストーリーのない説明的な文章です。科学や評論の文章がガンマ型の文章にあたります。学校教育の目的は、このようなガンマ型の文章を読む力を育てることにあるというのが外山滋比古氏の考え方です。

学生時代は勉強の中で、ともくかも説明的な文章を読まされていた人が、社会人になるとストーリー的なものしか読まなくなる、ということがよくあるようです。難しい文章は、若い時期に読んで読む力をつけておかないと、年をとってから新たに読むことがなかなかできません。

難しい文章を苦労して読むところに、考える力が育つというのが外山氏の持論です。確かに、外山氏の書く文章は、いずれもわかりやすく独創的な内容のものです。この独創性の背景にあるのが、難しい文章を読んだ蓄積なのだと思います。

言葉の森の暗唱の課題の中で、低中学年では物語的な文章と説明的な文章がまじっています。一般に、説明的な文章は、物語的な文章の二倍ぐらい読む時間がかかります。そのように時間がかかることによって、読む力が育っているのです。子供はやさしい文章の方を喜びますが、やさしい文章のところどころに難しい文章があるというような勉強が、考える力を育てる理想的な勉強の形になります。

アメリカの黒人と白人の能力の違いということで、外山氏は言葉の重要性を指摘しています。黒人と白人の間に見られる能力の違いは、遺伝的なものではなく、幼児期の会話の環境の違いだというのです。両親が知的な会話をするような家庭で育った子は、自然に考える力が育ちます。両親がアルファ型の会話しかしない、又は、テレビや漫画などのアルファ型の会話に囲まれて育ったというような子供は、やはり考える力が育ちません。学校や塾で勉強する以前に、はるかに大きな学力の基礎が家庭での会話の中で育っているのです。

家庭でガンマ型の会話をする方法として、言葉の森の長文暗唱の自習と毎週の作文を利用することができます。

自習で子供が説明文の長文を読んでいるときに、その長文の話題をもとにして、親が自分の体験や感想を話してあげるのです。このときに、「もし……だったら」「どうして……」「たぶん……」「今だったら……」「自分だったら……」などという言い方が役に立ちます。抽象的な話題について、親と子が抽象的に考えを膨らませて話してしていくことが知的な会話になります。こういう会話ができるように、長文暗唱は、子供部屋ではなく親のいるところで、また黙読ではなく声を出して読んでいくことが大切です。

また、作文で小3以上は題名が与えられた課題になっています。事前に次の週の課題がわかるので、その課題について、親の子供のころの話をしてあげたり、その課題に合わせたイベントを工夫してあげたりするのです。

例えば、「私の好きな遊び」という課題で、親の子供のころの遊びの話を聞かせてあげるというようなことです。そして、その遊びがどんなふうだったか実演してみせるのです。また、田舎にいる祖父母に電話で取材をすることもできます。作文を書くことを通して、家族の対話や体験の共有がしやすくなります。

ただし、せっかく話を聞かせたり実演したりしても、子供は意外と作文の中でそれをうまく生かすことができません。わずか一、二行で済ませてしまうこともあります。全然触れないこともあります。しかし、文章の形としては出ていなくても、子供の頭の中には確実にその会話や体験が残って蓄積されているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 読書(95)

アルファ型の文章は、物事と結びついた文章です。「おなかが、すいた」「そこに、おやつがあるよ」「今日は、暑いね」「雨が降ってきた」というような文で成り立つ文章です。

それに対して、ベータ型の文章は、現実のものごとから離れた文章です。しかし、その離れた言葉自体に一つのストーリーがあるようなものです。例えば、「昔あるところにおじいさんとおばあさんがおりました」などという昔話は、ベータ型の文章です。

物語がすべてベータ型かというと、必ずしもそうとは言えません。アルファ型に近いベータ型の文章として、会話の多い物語文が挙げられます。

子供たちに人気のある本の中に、やはり会話がきわめて多いものがあります。内容的にも面白く子供にとっても読みやすいので、それらがよい本として薦められていることもあります。読書を楽しむという点でもちろんいいことですが、会話の多すぎる文章は読む力を育てるにことにはあまり役立たないということを理解しておく必要があります。

本を選ぶときの基準として、地の文がしっかり書かれている文章を選ぶことが大切です。会話だけで話が展開していくような形ではなく、会話の間の説明の文章が書かれている文章を選ぶということです。

漫画がなぜ読む力を育てないかというと、漫画に書いてある文章は、かなりアルファ型に近い文章だからです。つまり、絵の内容と結びついた言葉なので、その言葉によって考える力があまり育たないのです。

漫画や会話の多い物語が悪いというのでありませんが、本のような外見のものを読んでいれば、それがそのまま勉強としての読書になっているとは考えないことです。少なくとも、いくら文章を読んでも、その文章が読む力をつけることに結びつかないような文章もあります。更に言うと、アルファ型の言葉ばかりに囲まれていると、かえって読む力が低下していきます。

では、ガンマ型の文章とはどういうものでしょうか。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 読書(95)

一昨日、外山滋比古氏の本を5冊読みました。いずれもおすすめの本です。

「頭のよい子は『ことば』で育つ」 PHP文庫 571円

「思考の整理学」 ちくま文庫 520円

「ちょっとした勉強のコツ」 PHP文庫 533円

「日本の文章」 講談社学術文庫 880円

「『読み』の整理学」 ちくま文庫 560円

5冊全部足しても3000円ちょっとです。しかし、内容はその何倍も価値があります。

これらの本の中で、外山氏は文章を三つの分類に分けて考えています。アルファ型の文章、ベータ型の文章、ガンマ型の文章の三つです。

アルファ型の文章は、物事と直接結びついている言葉で、例えば家庭の中で、「そこにあるそれをとって」というような言い方の文章です。親子の会話はこういう形になりやすいのですが、こういう文章をいくらたくさん頭の中に入れても、考える力は育ちません。

家族でニュースなどを見て、時事的な話を、親が自分の体験や感想を盛り込みながら話していくと、それが子供にとってアルファ型を超えたベータ型の文章になります。このような親子の対話が、実は中高一貫高の入試の作文試験などに対するいちばん大きな対策になります。

一般に、子供との接触の多い母親はアルファ型の会話になりやすく、接触の比較的少ない父親はベータ型の会話になりやすい傾向があります。しかし、父親がベータ型の会話をする機会がない場合は、母親が子供との普段の会話の中で、意識的にベータ型が入るような話をしていくといいと思います。

ベータ型の言い方の一つが、仮定や想像の話です。「もしそれがこうだったらどうなるだろう」「たぶんそれはこうだったからそうなのではないか」というような話をしていくと、会話の言葉が自然にアルファ型を超えたものになっていきます。

また、低中学年の場合は、たとえを使って物事を表す練習もアルファ型を超える練習になります。例えば、お母さんが小学校低学年の子と散歩しているとき、目についたものを「まるで何とかみたいだね」というような言い方で表現していきます。お母さんがユニークなたとえを使っているのを聞いているうちに、子供のアルファ型を超えた思考力が育っていきます。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

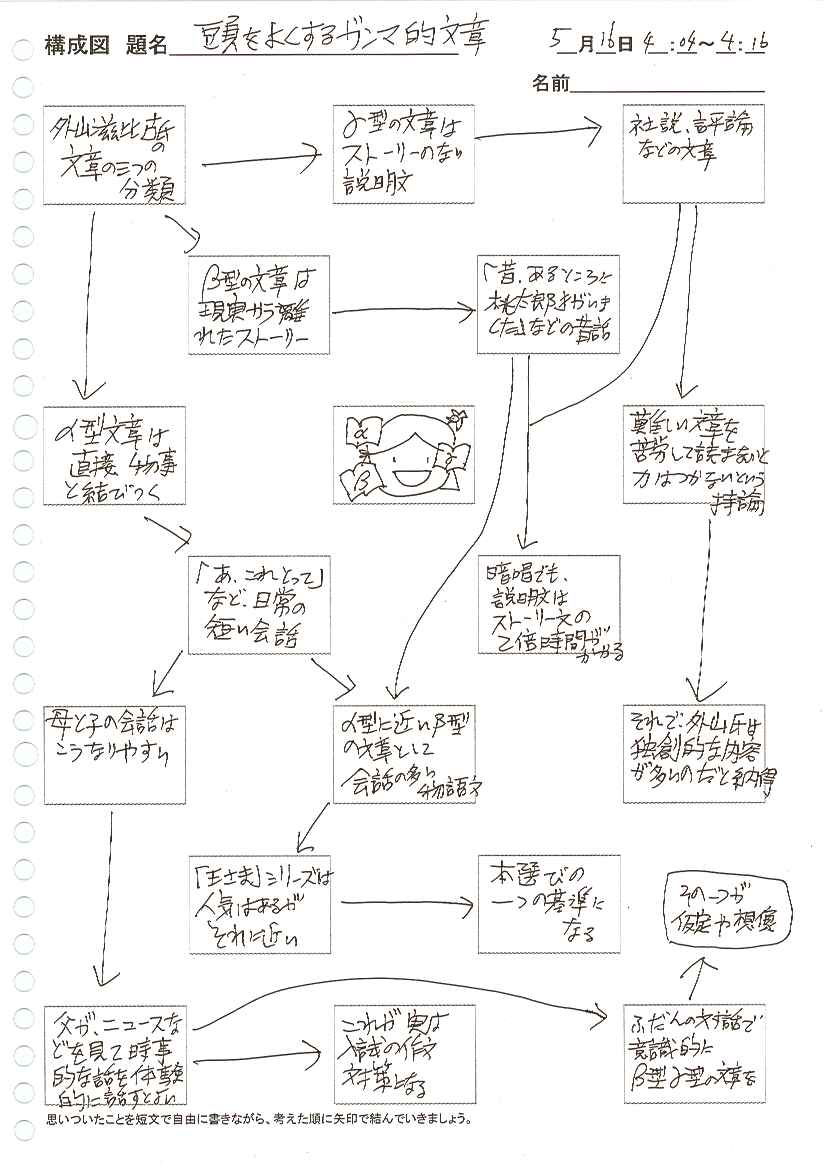

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図のフォーマットです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 読書(95) 公立中高一貫校(63)

今年中学生になった子のお母ささんから、勉強についての相談がありました。中学生になってからの最初のテストで、理科や数学は完璧なのに、国語だけB評価だったというのです。この子は、中学受験のときに学習塾に通っていましたが、やはり国語だけ成績が伸びなかったそうです。相談の内容は、中学受験は終わったが、今後大学入試で国語が足を引っ張るようになる気がするということでした。

確かにこのままでは、国語は苦手なままでしょう。それだけでなく、大学入試の英語などは国語力がかなり必要とされるので、国語以外の教科もやはり、国語に足を引っ張られる形になると思います。

そこで、アドバイスを、三つしました。

第一は、国語の模擬試験などが帰ってきたときに、親が点数にとらわれず、必ず中身を見てその問題を解いてみるということです。実際に親が子供の国語の問題を解いてみると、子供がどこで間違えているのかということがわかります。現実の姿を見ることによって、その後の対策が具体的になります。

第二は、解き方のコツを知ることです。これは言葉の森のホームページにいろいろな形で載っています。この国語の問題の解き方は、英語の問題の解き方とかなり共通性があります。また、小学生、中学生、高校生いずれにも共通するコツです

第三にいちばん大事なことは、日本語の文章を何度も繰り返し読むことです。このための教材として最適なのは、やはり入試の問題集です。中学生でしたら、たとえ中学一年生であっても、全国の高校入試の国語の問題集の問題文を読んでいくということです。この際に大事なことは、繰り返し読むことです。繰り返し読むことで、本当の読む力がついてきます。

読書の仕方で、速読という方法やフォトリーディングという方法があります。これらの方法の利点を一言でいうと、この方法を学ぶことが多読に結びつくということです。速読やフォトリーディングそのものに効果があるというよりも、その方法を使う過程で本を読む機会が増えるというところがいちばん大きな長所になっています。

なぜかというと、読書量の多い生徒と国語の成績のよい生徒の相関はかなり高いのですが、その読書量の多い子のほとんどは、速読やフォトリーディングという方法を身につけているわけではないからです。大事なことは、読むことであって、読み方ではありません。しかし、読み方を学ぶことによって結果的に読む量が増えるというところに、読み方を学ぶ意義があります。しかし、実は読む「量」よりももっと大事なのが、何を読むかという読む「質」です。例えば、高校生で読書量はあるが、読んでいる本のほとんどが小説だという場合は、国語の成績はあまりよくはないはずです。

さて、言葉の森での文章の読み方は、二つあります。

一つは、長文を部分的に暗唱して、その文章を自分のものにすることです。国語の入試問題のうち、特に物語文は、一つの文を一回で深く味わって読むような読み方が要求されます。そのような読み方を身につけるためには、暗唱で一つの文を徹底的に自分のものにしていく必要があります。

言葉の森で、もう一つ新しい読書の仕方として考えているのが、付箋(ふせん)を利用した再読型の読書です。これについては、また別の機会に具体的な話をしていきたいと思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

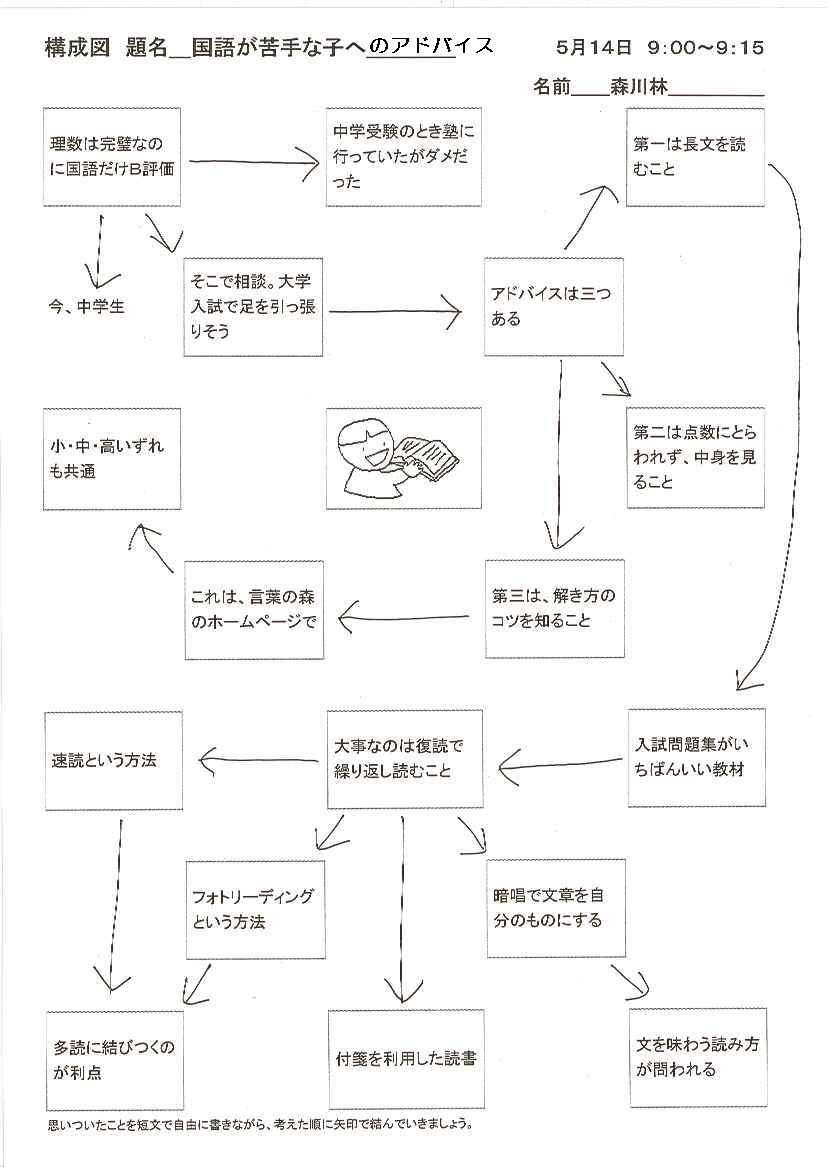

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(今回はわかりやすく、構成図のフォーマットを使いました)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

これまで、日本の社会では、主にアメリカ的な物質文化に需要が向けられていました。物質文化は、量の文化であり、競争と排他性を伴うことの多い文化です。ほかの人が持っているから、自分も自動車や冷蔵庫やテレビを持ちたい、できればほかの人よりもいいものをたくさん持ちたいという文化でした。

それに対して、学問芸術の文化は質の文化であり、協調と共存性を伴う文化です。ほかの人の学問の成果が自分の学問にとってプラスになる、また、自分の芸術活動がほかの人の喜びとなるというような文化です。

日本では、かつて江戸時代の長期間の安定期に、様々な日本的文化が生まれました。茶道、華道、版画、落語や講談などの話芸、身近な植物や動物の改良、また様々な遊びの文化などです。この日本における道の文化として総称されるような新しい文化を21世紀の日本で創造していくというのが、これからの日本の国内インフラ整備と並行したもう一つの需要の創造になります。

これを、個人の立場でいうと、自分の持っている個性的な一芸を社会の中で生かせるようにシステム化していくということになると思います。

社会全体としては、学問芸術オリンピックのような形で、文化を尊重するような仕組みを作っていくということです。社会全体が、学問や芸術を尊重する風土になれば、そこで個人が自分の個性的な才能を生かすということと結びついて経済の新しい循環が始まります。

就職に関しては、これまでは大企業に入ることが一つの目標にされていました。しかし、これからは、大企業特に輸出主導の製造業の大企業は、新しいフロンティを開拓しないかぎり、GMやフォードやクライスラーと似た状況になることが考えられます。輸出型の大量生産の製造業は、これからますます機械化され、人間の仕事は次第にルーティン化したものになっていきます。人間の生活にとって必要性の高いものを製造する大企業ほど、機械化や自動化が進み、生産性が更に上がり、その生産力の上昇に反比例して、人間がその中で果たす役割は少なくなっていくのです。

人間が仕事をするのは、給料を得るためだけでなく、そこで何かを学ぶためだという仕事観がこれから次第に広がっていきます。仕事の中で学んだことを生かして、将来自分自身が新しい仕事を始めるというのが個人の人生の目標になっていくと思います。このときの仕事の主要な分野が、新しい学問芸術の文化となっていきます。

このように考えると、これからの子供たちが行う学習の目的も、将来、充実した文化的生産者や文化的経営者になることを目指したものになっていくと思います。

少し前までのアメリカでは、IT産業と金融ビジネスが、優秀な若者のアメリカンドリームの目標でした。日本の社会にも、もちろんそれらの目標はあります。特に、コンピュータとインターネットを利用した仕事はこれからも新しい発展をしていくでしょう。

しかし、本格的なジャパンドリームの中身は、これまでの世界ではまだ現れていなかった学問、芸術、教育、文化の分野で生まれていくと思います。この日本発の教育文化産業が、次の世界のリーディング産業になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63) 教育論文化論(255)

「未曾有の経済危機 克服の処方箋」(野口悠紀雄著)を読んで、今後の子供たちの勉強の方向を考えてみました。

これまでの社会では、経済は次のような構造になっていました。日本が輸出をして、アメリカが輸入する。また、アメリカが輸入して、中国が輸出する。そしてその中国に対して日本が輸出するという仕組みです。そして、日本が輸出によって得た利益は、アメリカの借金となってアメリカの消費を支えていました。ところが、このアメリカの消費がバブルとなって崩壊しました。その結果、今後、アメリカの消費が減少することに伴って、中国のアメリカへの輸出も減少し、日本は、アメリカへの輸出と中国への輸出の両方がが減少するという状態に置かれます。日本がこれまで行ってきた輸出主導型の産業構造が大きく変更を迫られているというのが現在の情勢です。(以上、野口氏の本より自分なりに抜粋)

これを、克服する道として三つのことが考えられると思います。第一は、国際的なインフラの整備に日本の生産力を向けることです。第二は、国内のインフラ整備に日本の生産力を向けるということです。第三は、新しい国内消費の分野を開拓するということです。

これまでの社会では、消費を上回る生産力が、個人においては貯蓄になり、企業においては投資となりました。ところが、日本では、その生産の余力が日本国内の新しい消費創造のための投資には向かわず、アメリカの住宅、自動車、金融、IT産業、軍事費などの消費=投資に使われていました。アメリカのバブル崩壊によって失われた日本の生産余力の方向を、今後どこに向けるかというのが、これからの大きな課題です。

第一の国際的なインフラということに関して言うと、世界にはまだ開発する必要のある分野がたくさんあります。例えば、砂漠の緑化プロジェクトなどは、大きな可能性のある分野です。しかし、ある地域のインフラは、本来その地域に住む人が自分たちの責任として開発していくものです。日本が、よその国の砂漠を緑にするプロジェクトに関わることは悪いことではありませんが、それが日本の努力の主要な方向になってしまうのではあまり創造的とは言えません。

第二の国内のインフラということに関して言うと、日本には、日本の地域性に密着した海洋開発という未開拓の大きなフロンティアがあります。ここで、例えばひょっこりひょうたん島構想のような創造的プロジェクトが行われれば、有効需要を作ることに大きく役立ちます。公共事業は、旧来の土木工事にとどまらない大胆なものを考える必要があります。

第三の新しい国内消費ということに関して言うと、日本の生産余力の向かうべきもう一つの方向は、日本のこれからの文化的な新しい需要を創造していくということです。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

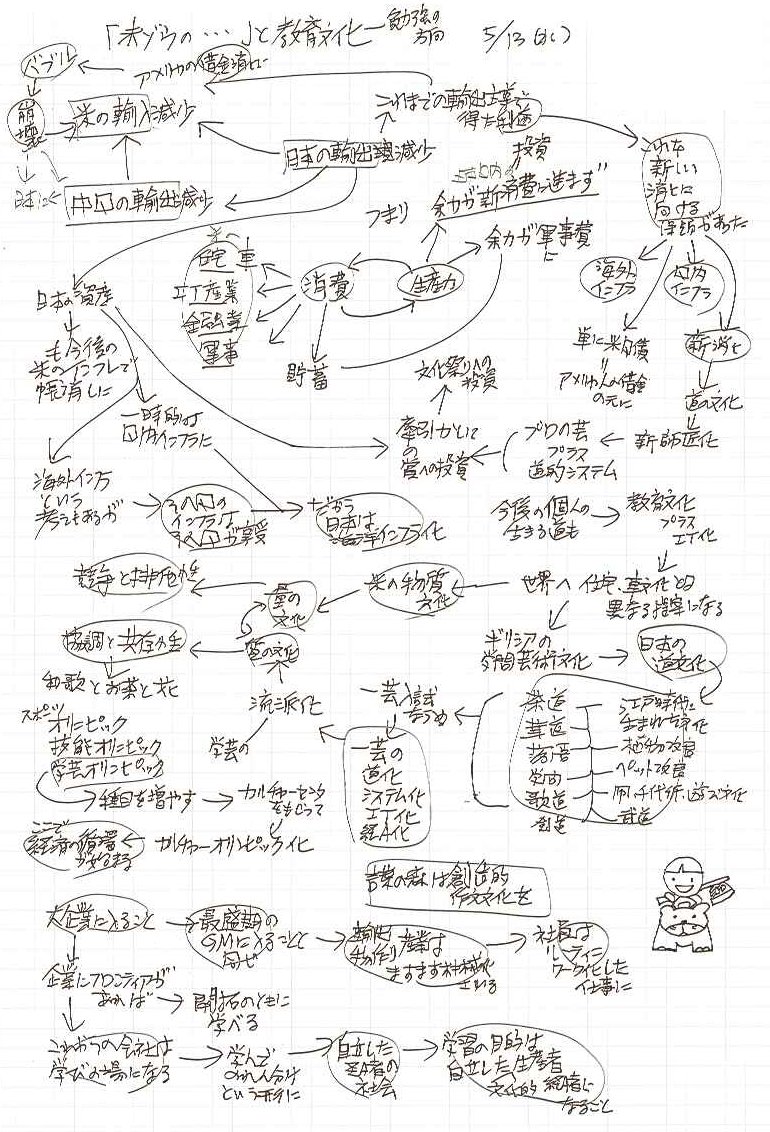

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63) 教育論文化論(255)

九九はインドで生まれ、中国に伝えられたようです。最初は九の段から始まる形の暗唱でしたが、やがて小さい数から順に暗唱するようになりました。中国や日本の九九が九の段で終わっているのは、漢数字の文化では、十以上の段を作ることが美的に落ち着かないという事情があったからだと思います。

さて、第四は、著者が述べている日本文化のよい点です。それを列挙すると、次のようなことです。

(1)日本のそろばんは、インドの九九とは違う形で、イメージを利用するという優れた計算方法になっている

(2)インドでは、物作りはそういう職人がやるものになっているが、日本の学校では図画工作で物作りを教えている

(3)インドでは、掃除はそういう職業の人がやるものになっているが、日本の学校では生徒が掃除をしている

(4)インドでは、大学などの教育に力を入れているが、日本では初等教育に力を入れており、それが教育機会の平等を生み出している

(5)日本では、小学校の運動会が地域の行事のようになることで、地域の力が生きている

(6)日本には、「プロジェクトX」や「黒澤明監督の映画」などに見られるように、日本的でありながら世界に通用する文化がある

また、著者は、日本の弱点としては、次のようなことを挙げています。

(1)家庭の力が弱くなっている

(2)学校の先生があまり尊敬されていない

(3)日本人が日本文化のすぐれた点を自覚していない

日本文化のよい点は、日本人が長年かけて作り上げてきたものです。それをこれから更に発展させていくことは容易です。

また、日本の弱点として挙げられているものは、日本人一人ひとりが自覚をすれば、明日からでもすぐに改善していけるものです。

と考えると、日本の社会をよくしていくものは、マスメディアでも政治でもなく、個人の決心になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育技術(5)