——学力の中心は読書力、考える力は作文力に表れる——

子供の教育に関しては、将来の社会で通用する能力と、今の社会で通用する能力の両方を考えていく必要があります。それらの能力の中で、最も大事なものは、読書力と作文力です。

まず、読書力です。

読書力、すなわち読む力さえあれば、どの勉強もできるようになるというのが学力に対する基本的な考え方です。英語、数学、理科、社会なども、それらの学力の根底にあるのは、その教科の内容を読み取り、自分のものにする読解力です。つまり、より速くより深く理解する力があれば、あらゆる勉強は半ば以上できているといってもいいのです。

勉強は、新しい、未知の、難しい内容を理解するという面を持っています。また、ほとんどの勉強は、日本語で書かれた内容を理解するという面を持っています。この日本語を読み取る力が、学力の出発点であり、到達点でもあるのです。

小学生のころだけでなく、中学生や高校生になっても、読む力をつけることが勉強の最重点の目標です。教科書で学ぶ内容は、学力の枝葉の部分で、学力の幹となる部分は、読書によって作られています。

読書力のある子は例外なく勉強の成績もよく、しかも、学年が上がるほどよくなる傾向があるのです。

次は、作文力です。

現在、作文の勉強は、学校ではあまり教えられていません。小学校低学年までの日本の作文教育は世界的に見ても充実していますが、小学校高学年から中学生、高校生になると、作文の指導が次第に少なくなってきます。

しかし、学校であまり教わらないから作文の勉強が大事だというのではありません。作文を書く力もちろん大切ですが、

作文力をつける点で最も大事なことは、思考力や理解力を集大成するものとして作文力を育てるということです。

現在の入試でも、単に知識の有無を問うような形の問題はどんどん少なくなっています。今後は、考える力を問うものが更に増えていきます。この考える力が最もはっきり出るのが作文です。

考える力を中心とする国語力の集大成として作文力を育てるという作文の位置づけは、言葉の森の作文指導の特徴です。作文の勉強であればどのようなものでもよいというのではなく、考える力と読む力を育てるために作文の勉強をするということが大事なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55) 子育て(117)

言葉の森では、どのような勉強をしているのでしょうか。言葉の森には、ほかの教室にはないいくつかの特徴があります。

第一は、事前指導を重視していることです。作文を書き出す前に、書く方向をアドバイスします。この事前指導によって、

苦手な子も楽に書き出すことができ、得意な子もさらに高い目標の書き方をすることができます。

第二は、項目指導を中心にしていることです。項目指導とは、作文の中に必要な表現項目を入れながら書く勉強法です。項目が入ればいい作文が書けるというのではありません。項目を入れることによって、個性と深みのある項目を作る力をつけることが目標です。このように

目標の明確な指導を行っているので、子供たちは長期間意欲的に作文の勉強に取り組むことができるのです。

第三は、小学校低学年の作文指導のときから、高学年の感想文や意見文、さらには小論文に発展させる見通しをもって作文指導を行っていることです。作文指導の目標は、高校生になったときにその学年にふさわしい立派な小論文を書く力をつけることです。

小学校のときだけの勉強で終わらずに、生涯続く文章の実力をつけること目標にしているのです。

このような言葉の森の指導をを支えているのは、自宅での準備です。しかし、準備といってもそれほど時間のかかるものでありません。事前に与えられている課題を見て、その課題に合わせて、似た話を考えたり家族に取材をしたりすることです。この

家族に取材をして話をふくらませるというのは、子供たちの考える力を育ててるとともに、親子の対話を生み出す貴重な機会になっています。

言葉の森の指導の流れをひとことでいうと、小学校低学年のころは楽しく書く、中学年のころは表現を工夫して書く、高学年は考えを深めて書く、中学生はより深く考えた意見文を書く、高校生は社会的な問題にまで視野を広げた小論文を書く、という進み方です。一貫したカリキュラムで長期的な指導を行っているのが、言葉の森の勉強の特徴です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83)

これまで、作文のテストは、限られたところでしか行われていませんでした。それは、テスト後の採点に手間がかかるために、多人数のテストには採用しにくかったからです。

しかし、

次第に作文テストが入試に採用されるようになってきました。

その一つは、

公立中高一貫校の入試問題です。公立中高一貫校では、これまでの受験テクニックだけでは解けないような本当の実力を見るということから、作文や考える問題を中心に入試問題を作るようになっています。

もう一つは、

高校入試で広がっている推薦入試の際の作文テストです。高校では、少子化に対応して早めに推薦で入学者を確保するというところが増えています。推薦入試で主流となるテスト形式は、作文と面接です。また一般入試でも、作文の試験を本格的に取り入れる学校が増えているのが最近の特徴です。

三つ目に、

大学入試でも推薦の作文小論文が広がっています。大学は、高校以上に少子化に対応する必要に迫られています。そのため、現在ではほとんどの大学で作文小論文による入試を行っています。

四つ目に、社会に出るときに受ける入社試験です。ここでも、エントリーシートや作文の試験が頻繁に行われています。さらに、社会に出てからも、文章書くことに自信があると、さまざまな面で有利です。特に

責任ある立場になれば、文章で他人にわかりやすく説明する能力が必要になってきます。

これまでのペーパーテストは、短期間に大人数を一斉にテストする際に使われてきました。しかしこれからは、少人数をじっくり見る形の評価が中止になってきます。そのときのテストの中心は、作文や面接です。

作文力は、これからますます必要になってきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 公立中高一貫校(63)

思考力や創造力など本当の頭のよさは、作文力に表れてきます。小さいころの勉強の目標は、作文力をつけることを基準にして考えていくことができます。

しかし、

作文は、ただ単に書くだけではなく、どのような方針で書いているかということが大事です。

言葉の森は、他の教室とは違ういくつかの特徴を持っています。

第一は、

教材がすべてオリジナルであることです。その結果、受験コースなど臨時の課題に対しても、オリジナルな教材を作ってすぐに対応することができます。

第二は、三十年以上の指導の実績があることです。言葉の森は、今あるいろいろな教室の中では、

日本でいちばん長続きしている作文教室だと思います。その長い実績は、常にその当時の最新の技術や指導法を取り入れて新しい作文指導を切り開いてきたことによるものです。

第三は、

小学校一年生から高校三年生まで一貫したカリキュラムで指導していることです。言葉の森の生徒の中には、小学生のころから始めて高校生まで勉強を続けたという生徒が多数います。このように作文指導だけで一貫した指導体系を持っている教室は、ほかにはほとんどありません。

第四は、

作文指導を、読解力や思考力の指導と結びつけて行っていることです。これは、単に文章書く力をつけるだけではなく、本当に実力のある文章を書く力をつけることを目指しているからです。

第五は、

全生徒について担任制をとっていることです。この担任制によって、小学生時代から高校生になるまでずっと同じ先生が指導を続けるというケースも出ています。担任制をとることによって、その生徒の指導と評価を時間的な位置づけの中で行うことができるようになっています。

第六は、

通信指導を毎週の電話指導によって行っていることです。電話指導を、個人的な規模ではなく組織的な規模で行っているところは、ほかにはまずありません。この電話指導によって、通学教室と同じような指導環境を作るとともに、夜遅い時間でも自宅で学べる仕組みを作っています。

第七は、これらの結果として、

生徒の作品の提出率がきわめて高いことです。生徒の多くは、ほとんど毎週休みなく課題を提出しています。都合により休んだ場合も、振替で電話指導を受けることができるので、ほとんどの授業を消化していくことができます。

作文の指導で大事なことは、その背後にある長期的な指導方針と運営方法です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。他の教室との違い(22)

成績をよくするという表面的なところに目を向けるのではなく、もっと根本にある

頭をよくすることに目を向けていれば、必要なときに成績をよくすることができます。

今、世の中で活躍している人で、子供のころからずっと成績がよかったという人はむしろ少数派です。ほとんどの人は、普通の成績で、途中いろいろな脱線を経ながら成長しています。そして、ある日やる気になったときに、猛然と勉強を始めて実力を発揮していったのです。

そのやる気になったときに、ぐんぐん伸びる人と、あまり伸びない人とがいます。

必要なときに伸びる力があることが、頭がよいということです。

小さいころから、時間とお金をかけて、コツコツと成績を積み上げるというやり方だけが勉強なのではありません。小さいころはよい頭を作っておき、必要なときに集中して勉強するというのが最も無駄のない方法なのです。

小さいころから努力して取り組むことが必要なのは、成績を上げるための努力ではなく、頭をよくするための努力です。

では、頭をよくするとはどういうことでしょうか。第一は理解力をつけることです。第二は思考力をつけることです。第三は創造力をつけることです。そして、第四はそれらを表現する表現力をつけることです。

このうち、理解力を除く三つの力、

思考力、創造力、表現力は、主に作文力という形で表面に表れてきます。最近の作文小論文入試では、与えられた文章を読んでその感想を述べるという形が多いので、その感想小論文という形であれば、理解力も作文力の中に含まれます。

逆に、ペーパーテストのような形で見ることができるのは、主に理解力と思考力の一部です。しかし、テストで分かる力というものは人為的なものなので、テストの解き方のコツに慣れているかどうかによって大きく左右されます。テストの点数よりも、普段その子が書いていることや言っていることに接して受ける感じの方が本当の実力が分かるのです。

成績はその子の過去の勉強のかんばり度がわかるだけですが、作文には、その子の本当の実力が表れます。推薦入試で、作文や面接の試験があるのは、そういう事情があるからです。

頭がよいか悪いかは、作文を書く力を見れば分かると言ってもいいでしょう。ですから、

頭をよくする勉強は、作文力をつける勉強ということで考えていくことができるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

成績を良くする時代は終わりつつあります。これからは頭をよくする時代です。

成績を良くする時代は終わりつつあります。これからは頭をよくする時代です。

では、なぜ成績をよくする時代が終わりつつあるのでしょうか。

第一は、社会のグローバル化の流れによってです。

江戸時代の藩が県になり日本の一部になったように、現在の日本は、これから、世界の中の一つの国という面をますます強めていきます。日本で名前を知られた大学でも、世界の基準でいうと様々な大学の一つでしかなく、

世界的な基準では、学歴は「参考までに聞いておく」という程度のものになっています。

特に、最近増えているAO入試や内部進学によって、学歴と学力の相関は弱くなっています。さらに、学歴と実力については、もっと弱い相関しかないと多くの人が感じるようになっています。

成績をよくして希望の大学に入ることは、もちろん大事なことですが、それだけでは、まだ出発点の一つに立ったにすぎない、ということなのです。

成績の時代が終わりつつある第二の理由は、流動化した社会が生まれているからです。

学校の成績は、小、中学校のころまでは勉強の仕方次第で、ある程度上位を占めることができます。しかし、

高校、大学と進むにつれて、勉強の仕方よりも、本人の努力や実力が大きく物を言うようになってきます。

P・F・ドラッカー氏氏は、これからの企業の平均寿命は30年程度だから、人間が持っている知識の寿命の方が、勤める企業よりもはるかに長くなるだろうと述べています。

勉強をして、いい成績を上げて、いい学校に入ったらそれでおしまいというのは、過去の時代の話です。これからは、時代の変化に応じて新しい知識や技能を次々と学んでいく形が日常化していきます。

今有利な資格や学歴というものは確かにありますが、一生有利な資格や学歴はない、と考えておくことが大切です。

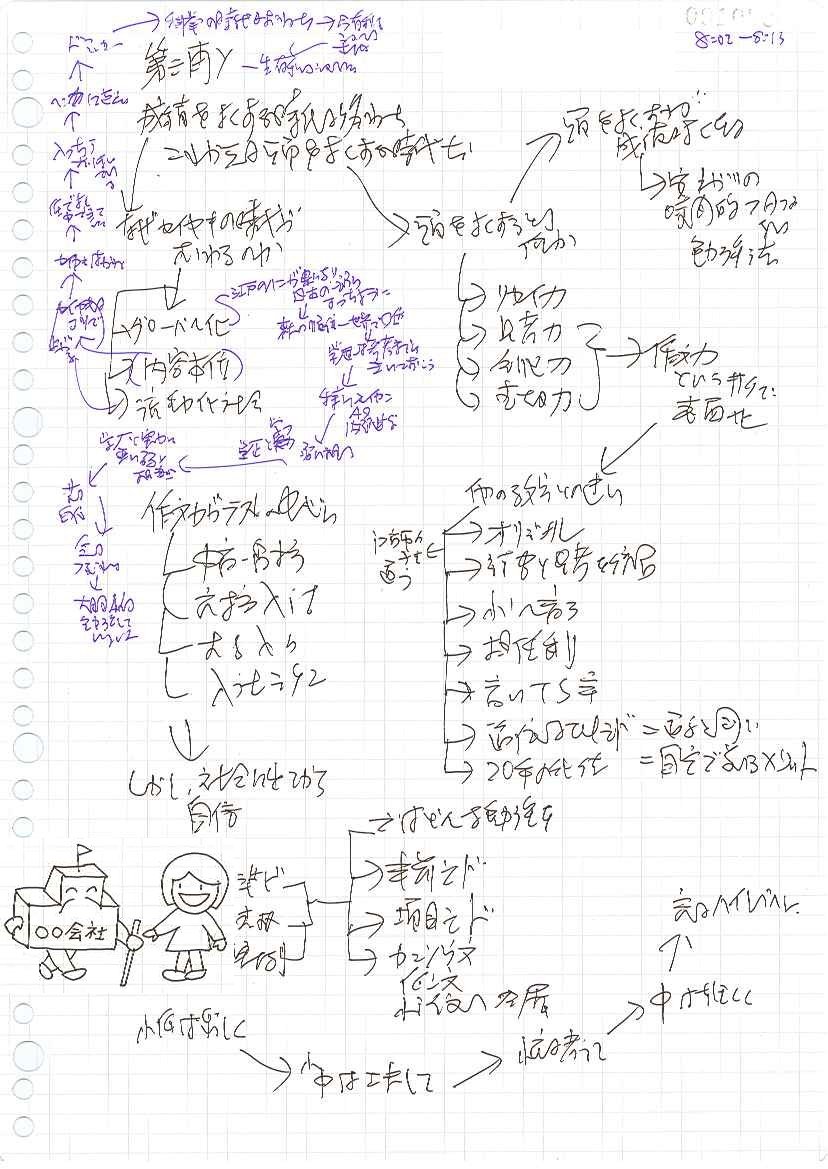

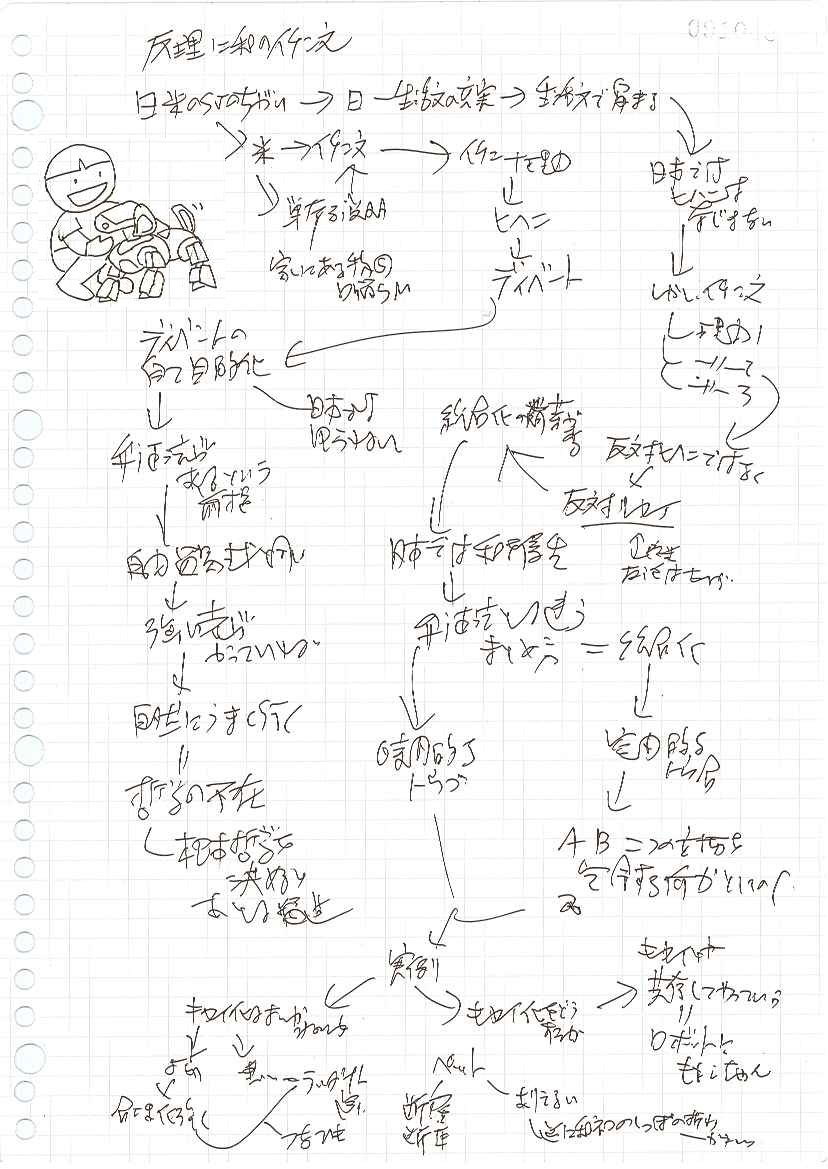

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

日本と米国の作文教育には、違いが幾つかあります。

日本では低学年からの生活作文が充実しています。喋る言葉がほとんどそのまま書き言葉になるので、日本では作文教育の年齢が諸外国に比べてかなり早いのです。わずかに教えにくい例外は「わ」と「は」や「お」と「を」の区別ぐらいです。

それに対して米国では、子供のころからの単純な口頭説明の練習があります。文章を書くのではなく口頭で、家から持ってきたものなどをみんなの前で説明させるのです。そして、文章が書けるような年齢になると、簡単な説明文から簡単な意見文の練習に発展していきます。

アメリカの意見文の特徴は、構成がはっきりしていることです。意見や理由や反論を明確に述べる形の文章です。これがディベートという論争ゲームにつながっていきます。これは日本には見られない特徴です。

しかし、

日本にも意見文の作文があります。それが言葉の森の「一つの意見と複数の理由」という書き方です。意見とその理由を書くところまでは、米国の作文とあまり変わりませんが、そのあと、言葉の森の作文では「反対意見に対する理解」が入ります。相手の批判に対する反論ではなく、相手の批判に対して理解を示すというのが言葉の森の意見文の特徴です。

アメリカの意見文では、反対が新たな反対を呼び、それが弁証法的に発展していくという前提があります。これは自由貿易主義の自由競争が、富める国と貧しい国の双方にとって有利になるという前提と似ています。強い者が勝ち、より強くなったものが次に勝ち、更に強くなったものが更に次に勝つ、ということを繰り返すことによって、世の中は自然に発展していくという考え方です。

言葉の森の意見文の「反対意見の理解」は、弁証法という形には進みません。「総合化の主題」という方向に進みます。日本では、対立する意見に対しても和を大事にするという考えがあるからです。

言葉の森の意見文は、弁証法のように正反合という形で進むのではなく、ある意見と異なる意見を総合化してより大きな意見にまとめるという方向に進みます。

弁証法的な方法が時間的な統合であるならば、総合化は空間的な統合といってもいいでしょう。欧米の料理が時間的な順序で現れてくるのに対し、日本の料理が空間的に配置されることと似ています。

具体的な実例を述べてみましょう。

機械化が良いか悪いかということを弁証法的に対立する意見として考えるならば、双方の意見が対立しているときは、機械による合理化を進める意見と合理化に反対する意見が対立し、時には、機械打ち壊し運動というような実力行使に進むかもしれません。

日本の場合は、機械とどう共存するかという発想がまず最初に出てきます。日本の工場ロボットが「百恵ちゃん」などと名前をつけられて人間と一緒に共同作業をしているのは、たぶん日本人のこのような和の発想が生きているからだと思います。

ペットの犬を見てみると、欧米では犬の耳を切ったりしっぽを切ったり、人間の都合に合わせて動物を管理するという面が強くあります。日本では、そういう発想はあまりありません。逆に、日本の猫はしっぽの折れているものが多いのですが、その折れ具合がかわいいなどという考えもあります。

つまり、

自分の考えと合わないものを批判するのではなく、合わないものと共存するところに、日本の「反対意見に対する理解」と「総合化の主題」という意見文の特徴があるのです。日本では犯罪が極めて少ないことが知られています。(殺人事件は、日本を基準にすると、イギリス、フランス、中国は2倍、アメリカは5倍、ロシアは20倍です。強盗事件は同じく、中国が3倍、フランスが10倍、ロシアが20倍、アメリカが30倍、イギリスが40倍です)。異なる意見に対し、力で対抗するのではなく、譲り合いで対応するという日本人の発想が治安のよさにつながっているのだと思います。

日本には、「石の上にも三年」という言葉があります。嫌なことでも三年我慢していれば、総合化の展望が見えてくるというのです。これに対して、欧米では、「ローリングストーン ギャザーズ ノーモス(転石苔を生じず)」で、嫌なことがあったら、さっさと別の場所に移って新しい人生を始めようという発想です。

このどちらがいいということは一概に言えませんが、日本の文化や日本の社会に根づいているのはやはり忍耐と和の考え方なのです。

ここで、反対意見に対する理解を入れると、確かに、弁証法の発想は、世の中が激しく変化するときには有効です。例えば、信長の比叡山の焼き討ちなども、そういう激しい行動がなければ日本の国家の統合と発展は、かなり遅れたはずだからです。しかし、平和な時代の平和な社会には、弁証法ではなく総合化の発想が大事です。

これから世界は、大きく平和に向かっています。日本人の意見文の発想がますます求められていると思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 教育論文化論(255)

▼5回の指導で驚くほどの進歩(小3父母)

体験を入れて5回の指導を受けただけで、親が言うのも変ですが、驚く進歩です。大きく変化したのは、書こうという気力です。「作家気取り」で「ここはこうした方がいいと思わない?」……と鉛筆片手に考え考え書き上げています。最近学校から持ち帰ってきた作文は「会話文を入れる」「たとえ」「思ったこと」「擬音」全てをクリアしていて、大きな花丸でした。以前は、担任の先生から話をさせると素晴らしいのに、書かせると今一つ、とてももったいないとの評だったのですが、今回は好評でした。

●書き出す前の指導(言葉の森より)

子供は目標がわかると、やる気が出ます。その目標が、ちょっとがんばれば達成可能だと分かると、更にやる気が出てきます。

通常の作文指導は、まず書かせて、そこから評価をするというやり方が多いと思います。目標なしに書かせて、あとから評価をするという指導です。俳句や短歌の添削であればそういうやり方も可能ですが、作文の場合、書き上げたものを評価するという方法にすると、書き出すまでのハードルが高くなってしまいます。大学受験生のように試験が迫っている生徒は、それでも書き出すことができますが、試験のようなものの特にない小中学生が作文を書く練習をする際は、書き出すための事前指導が重要になってきます。この事前指導があることによって、子供自身が何を要求されているかわかるということが、勉強を進める上で大切です。

この場合、親や先生など周りの大人は、事前指導したもの以外の評価はしない、という抑制を自身に課しておくことが必要です。アドバイスをするのは、書いたあとではなく、次の作文を書き出す前にするというのが作文の勉強をスムーズに進めるコツです。

子供たちが意欲的に取り組めるように、更にわかりやすい指導をこれから心がけていきたいと思います。

▼ニュースにも興味を示すようになった(小3父母)

いつもお世話になっております。欠かさず作文は書いて、先生とのやり取りも楽しんでいる様子です。さて、最近、3年生になって、長文音読の題材がよくテレビに出てくると、「この話、「言葉の森」で読んだ話だ!」と言って、ニュースなどに興味を持つことが多くなりました。ありがとうございます。

一つ心配なことは、そろそろ塾などでやる長文読解が長くなり、いつも時間に追われて習い事をしている娘は、どうしても長文をゆっくりと作者の気持ちになって考えることができず、そのときの直感で答えているようです。親からは何かアドバイスすることがあるのでしょうか?

●読解の問題は、問題文からヒントを見つけるように読む(言葉の森より)

難しい言葉でも、一度接したことがあると身近に感じます。中学1年生の課題で「アイデンティティ」の話がありますが、高校生でもこういう言葉を知らない人はかなりいます。ふだん接する文章は、その学年に応じた易しいものが多いので、勉強として読む文章はできるだけ日常生活を超えた話題のものを読んでいくといいと思います。

さて、国語の読解で「作者の気持ちになって考えることができない」のは、時間がないからだと思います。読解の問題は、問題文中に必ずヒントがあります。そのヒントをつかむように読むことが大切です。ほとんどの子は、自分の直感で登場人物の心情を読み取ろうとします。ふだんの読書はそういう読み方でいいのですが、国語の問題は問題文中からヒントを見つけるように読んでいかないと得点は取れません。

間違えた問題を一緒に分析してみて、どこにこの答えのヒントがあるかということを納得させると力がついてきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。質問と意見(39)