↑ カヤツリグサ

昔、貝原益軒が百字暗唱を提唱したころは、テレビもゲームもない落ち着いた世界でした。シュリーマンや本多静六らが暗唱したときは、本人に燃えるような情熱がありました。また、戦前や戦中は、日本の社会に暗唱文化が残っていました。

現代の子供たちには、それらの条件がいずれも欠けています。(情熱はある場合もありますが)

このような事情があるために、音読や暗唱を家庭で続けるのは難しいのだと思います。

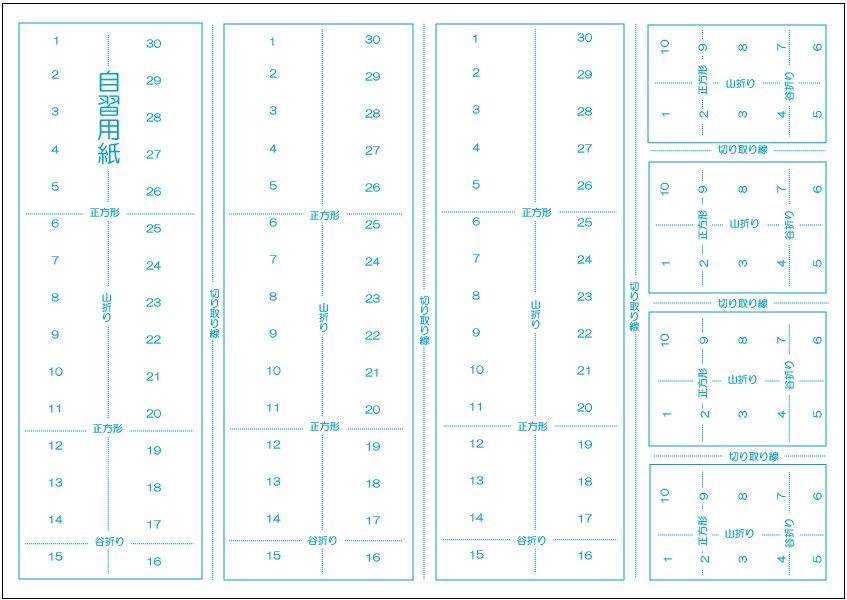

そこで、暗唱用紙を作りました。これは、100字30回の暗唱と300字10回の暗唱が1週間の流れでできるようにするための用紙です。これによって、驚くほど暗唱が続けやすくなります。

暗唱が苦手な低学年の子に、ただ「覚えるまで読みなさい」という言い方をしては、初めからあきらめてしまいます。また、タイマー10分で計る方法は、気が散りがちです。正の字を書く方法は意外と面倒で、もしそれを大人がやってあげるとなるとかなり負担がかかります。

ところが、暗唱用紙なら子供がひとりで自然に進めることができます。これは、自分でやっていることを目と手で確認できるからです。

今日、通学教室で暗唱用紙の使い方を説明しました。

小1の子が最初はたどたどしく読んでいましたが、途中から自分でやるようになり、いつの間にか30回読み終えて、長文を空ですらすらと言えるようになりました。

通学教室でスムーズにできるようになったら、通信教室でも導入していきたいと思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

↑ ザクロの実

毎月第4週の清書は、上手な作品を入選作品として選ぶようにしていました。しかし、各学年数名の入選だと、生徒数の割に入選者が少なくなってしまいます。

一般に賞というものは10人に1人ぐらいの割合で何らかの賞が獲得できるというのが理想のようです。しかし、今の状態で10人に1人の割合にすると、事務量が膨大になってしまいます。

そこで、今後、毎月第4週の課題は次のようにすることを検討しています。

1、読解問題(必須)

2、コンクール応募(任意。手書き又はパソコンいずれでも可)

生徒の皆さんの作文にはすぐれたものが多いので、入賞する子もたくさんいると思います。コンクールの情報は、言葉の森新聞で紹介していく予定です。

3、清書は作文の丘から送信(任意。パソコン入力のみ)

パソコンで送られた作文は自動的に森リンで採点されます。この点数は作検の点数に関連があります。

そして、

清書の中から森リンの点数の上位の作品を森リン大賞として選びます。これらの入選作品を紹介する形にすれば、多くの作品をが皆さんの目に触れるようになります。

また、これに伴い、賞品引き換えのクラウン数ももっと頻繁に渡せるようにしたいと思っています。

そのためには賞品をバーチャル化し、ときどきリアルなものを送るという形にすることも考えています。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

手書きの清書は我が家の息子には、かなり有効でした。

息子は何につけても「繰り返し練習する」ということ、「間違いを直す」ということを嫌がるのですが、毎月、四週目の手書きの清書はmustだと思っているようで、積極的に書いています。

誤字脱字を自分で発見しながらていねいな字で書くことにより、集中力も養えますし、漢字の習得にも効果があるのではないかと思います。親の立場からすると、低学年(小3ぐらい)までは手書きの清書が有難い課題だと思います。

手書きの清書は、これからも残ります。

ただ、それが言葉の森用の清書になるのではなく、投稿用の清書になるということです。

ですから、これまでよりも張り合いのある清書になると思います。

その一方で、その清書をパソコンでの入力して、言葉の森用に送っていただければなおいいと思います。

全部やるのが大変な場合は、どれかを選択してやっていってください。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

言葉の森では暗唱の自習をしています。

ところが、教室で一斉に暗唱するときや、狭い家で兄弟一緒に暗唱するとき、大きい声は出せないが、自分の声はしっかり聴きたいということがよくあります。

暗唱の仕方の中には、聴いて覚える方法もあります。高速聴読がその方法ですが、人によっては聴くだけでは覚えにくいということもあるようです。

耳栓をして周囲の雑音が入らないようにしながら、内耳で聴く方法もあります。しかし、これも人によっては覚えにくいようです。

一方、先人の例を見てみると、シュリーマン、本多静六、貝原益軒、湯川秀樹など、みんな声を出して暗唱する方法でした。人間は、いったん自分の声として出した言葉を、聴くときにも言葉として認識するようです。難しく言うと、表現が感受性を規定しているのです。

そこで、昔、筆箱のふたで電話ごっこをしたのをヒントに暗唱フォンを作ってみました。将来はもっとスマートにヘッドセット型で自分の声が自分の耳に聴こえるような仕組みにしていていく予定ですが、とりあえずは紙で簡単に作る方法です。

【暗唱フォンの作り方】

| A4の紙を2枚用意します。 | 1枚を二つに折ります。 |

|  |

| 二つに折った線を基準に三つに折ります。 | 裏返してまた三つに折ります。 |

|  |

| 片側の端を箱を作るように折り立ててホッチキスで止めます。 | 箱の長さの中間あたりを折り曲げてホッチキスで止めます。 |

|  |

| 下半分の中間あたりをもう一度折り曲げてホッチキスで止めます。 | もう1枚の紙で同じものを作り合体させます。 |

|  |

| これをつけて暗唱すると宇宙人みたいで格好いい(かなあ)。 | これが実物の見本。小さい声でも、とてもよく聴こえます。 |

|  |

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

9.2週に構成図を書く練習をしますが、これは来年1月からの本格スタートの準備として行うものです。

構成図の書き方はそれほど難しいところはないので、本格スタートから始めてもすぐにできると思います。

したがって、構成用紙の送られていいない海外の生徒は、今回の構成図の練習はしなくて結構です。

また、パソコン入力の生徒は、画像をウェブにアップロードする方法がわかりにくいと思いますので、パソコン入力の生徒は、構成図を書くだけで提出はしなくても結構です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

ハワイで作文教室を開いている「あお」先生から、教室新聞が届きました。

続きのページは、下の画像をクリックしてごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。友達サイト(7)

構成図を次の次の学期(1月)から本格的に指導していきます。

構成図は現在、中1以上の生徒対象に、白紙に自由に書くようになっています。これを今後、小3以上の生徒を対象に、構成用の枠が印刷されている構成用紙を使って書くようにします。(これまでどおり白紙に自由に書いてもかまいません)

9月2週の「山のたより」と一緒に構成用紙が1枚入っています。対象は小学3年生以上ですが、小学2年生以下の生徒にも入っています。小学2年生以下の生徒は、この構成用紙は使いません。裏に絵をかくような形で使っても結構です。

この構成用紙に、次のような要領で構成図を書き、作文と一緒に提出してください。

1、9月2週の「山のたより」に構成用紙が1枚入っています。

2、小学3年生以上の生徒は、作文を書き出す前に思いついたことを構成用紙に書いていきましょう。

3、9月2週の「言葉の森新聞」に構成図の書き方の例が載っていますので、それを参考にしてください。

4、なお、白紙に自由に書いた方が書きやすいという人は、この用紙の裏を使って書いてください。

【構成図の書き方】

構成図を書くときに大事なことは、思いついたことを自由にどんどん書くことです。テーマからはずれていても、あまり重要でないことでも一向にかまいません。

たくさん書くことによって、考えが深まっていきます。

したがって、構成図は、できるだけ枠(わく)を全部うめるようにしてください。

枠と枠の間は→などで結びます。この矢印は、書いた順序があとからわかるようにするためです。作文に書く順序ということではありません。

構成用紙は、構成図の書き方に慣れるために使います。構成用紙を使わずに、白紙に自由に構成図を書いてもかまいません。

| 1月からの構成用紙の見本 | 構成用紙を使って構成図を書きます。 |

|  |

| 頭の中にあるものをそのまま書くとき。 | 構成図で書くとき。 |

|  |

| 初めに絵をかきます。(絵はどこにかいてもいいです) | 思いついた短文を書きます。(どこから始めてもいいです) |

|  |

| 思いついたこと矢印でつなげていきます。 | 関係なさそうなことでも自由にどんどん書きます。 |

|  |

| 枠からはみだしてもかまいません。 | 全部うまったらできあがり。 |

|  |

【構成図のサンプル】

以下の構成図は、6.2週の課題で書いたものです。楽しく考えを深めている様子がわかります。しかし、あまりていねいに書くと時間がかかるので、もっと簡単に書いてかまいません。

▽小4の生徒

▽小5の生徒

▽中1の生徒

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 構成図(25)

通学教室で、付箋読書の指導をしています。みんな、よく読んできます。

付箋読書のよい点は、早く読めて記録が残ることです。早く読むといういうよりも、一目で把握するような読み方です。

これまでは、生徒の読んだ本の感想を先生が一人ずつ聞いていました。すると、かなり長い話になってしまい、生徒が並んでしまうことも出てきます。そこで、本の感想をしゃべるのではなく、書かせることにしました。

書かせるといっても四行詩です。なぜ四行詩かというと、

本を読んだら伝えたい内容があるはずであり、それを作品的に短時間で伝えるということが四行詩としという形でなら簡単にできるからです。

本の感想に限らず、誰でもひらめきが浮かぶことがあります。しかし、伝える手段がないと、ほとんどのひらめきは忘れてしまいます。

短歌や俳句を書く人なら、作品化して残すこともできますが、短歌や俳句は慣れるまではやや敷居が高いものです。また、説明的意見的なものは、短歌や俳句では書きにくいという面があります。

ブログなどを書いている人なら、思いつきをメモにしておき、あとで長い文章に仕上げることもできます。しかし、そういうことをする時間的な余裕のある人は限られています。

メモだけをして、思いつきを残しておくこともできないことではありませんが、その後の使い道がないことは、メモをする気にもなれないのが普通です。

そこで、四行詩が登場します。四行詩の利点は、作品性があることと短時間でできることです。

四行詩の条件はただひとつ、四行で書かれていることだけです。できれば、リズム感があることや、たとえや自作名言などの光る表現があることも条件ですが、これらはなくても構いません。

詩的なリズム感というのは、いわく言いがたいものです。現代詩には、詩的なリズムがあります。しかしそれは、韻を踏むとか五七五で書かれているとかいうはっきりしたルールにはなっていません。多くの優れた詩に接することによって、自然に感じてくるものなのだと思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) 四行詩(13)

長文暗唱の自習は、続けにくい面があります。父母アンケートでも、いくつかそういう声が寄せられていました。

うまく続けるためには、ルールを決めておくことが大事なようです。例えば10分間をタイマーで計る方法や、自分の声を録音してそれを聴く方法や、朝起きたら朝ご飯の前にやる方法など、ルールを決めておくと続けやすくなります。

何度も読んで暗唱できるようにするというのは、形として残らないので、張り合いがなくなりやすい勉強です。そこで言葉の森では、毎週授業の前に、先生が暗唱チェックを行っています。しかし、暗唱という勉強を初めてやる子も多いので、始めること自体に壁があるということもあるようです。

そこで、

暗唱用の自習用紙を作ることにしました。これは、A4サイズ1枚の紙を切り取り線で切って、10分間の暗唱カウンターとして使うものです。回数を数えるときにその回数の形が残るという点で、タイマーよりもわかりやすくなっています。しかも、片手で操作できるので簡単です。さらに、何日も続けて暗唱すると、その蓄積の結果も形として残ります。

通学教室では、9月から900字暗唱に挑戦する予定です。暗唱できた文章は、さらに暗写することも考えています。これによって、段落や読点も自然に覚えられるようになります。900字暗唱は、記憶術の練習にもなります。最初のうちは、作文にも使えるような文章を暗唱の長文として作る予定です。

通学教室で様子を見て、いずれ通信教室にも拡張していきたいと思っています。

自習用紙の使い方は、こちらのページに載っています。

https://www.mori7.com/mori/mori/annsyou.php

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)