今日、体験学習に来た小2の男の子に、100字の暗唱をしてもらいました。

ルビは振ってありますが難しい漢字も多く、最初は何度も間違えながらやっと1回読み終えました。この分だと、10分間読んでも数回しか読めないというペースです。

しかし、今回は、暗唱用紙を使って30回読む練習にしているので、時間はいくらかかっても平気です。

低学年の子は、最初のうちは横にだれかがついていないとできないようです。そこで、私(森川林)は、横で色鉛筆を削りながら暗唱を聞くことにしました。

片道の15回まで読んでも、最初と同じペースです。しかも、あちこち間違えたり飛ばしたりします。それでも、読み終えたつど、「お、上手になったね」「うまくなったぞ。その調子」などと励ましながら暗唱を続けます。

残り10回ぐらいになると、自分でもだんだん終わりに近づいてきたことがわかるので、だんだん元気が出てきたようです。残りの5回で、つっかえながらも大体全文を言えるようになりました。

30回読み終えたあと、「わあ、すごい。よく読めたね。じゃあ、見ないで言ってみよう(笑)」と長文を裏返しにすると、「えー!」と言ったあと、間違いなくすらすらと言えました。

これには、子供も自分で驚いたようです。こういう難しい文章を自分の力で暗唱するという経験は、これまでなかったはずです。

この子のような間違えたりつっかえたりの読み方だと、多くのお母さんは、気長に褒めることができずに、途中であきらめてやめさせてしまうと思います。

勉強のコツは、ただ反復することです。それも、目先を変えて反復するのではなく、同じことを同じように反復するのが大事です。これは、小学生の勉強にとどまらず、中学生や高校生の勉強にもつながる重要なコツです。

貝原益軒は、100字の文章を100回暗唱するという勉強法を提唱しました。しかし、現代では、単に100回暗唱するというのはやはり子供にとって抵抗が大きすぎるでしょう。100回の暗唱には、30分以上かかるからです。

その点で、暗唱用紙を使った30回の暗唱は、だれにとっても無理なくできる方法になっているようです。

同じ日に、高校生と中学生の英文の暗唱もしました。こちらは、日本語換算で100字程度の短い文章ですが、中学生や高校生の子は、反復するよりも頭で覚えようとするので、逆にかえって暗唱するところまで行きません。だいぶ長い時間がかかって、やっと100字の暗唱ができました。

慣れてくれば10分以内で楽にできるものですが、反復というコツがまだわからないので、遠回りの勉強になっているのです。しかし、これも、やっているうちに自然にコツがつかめてくると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

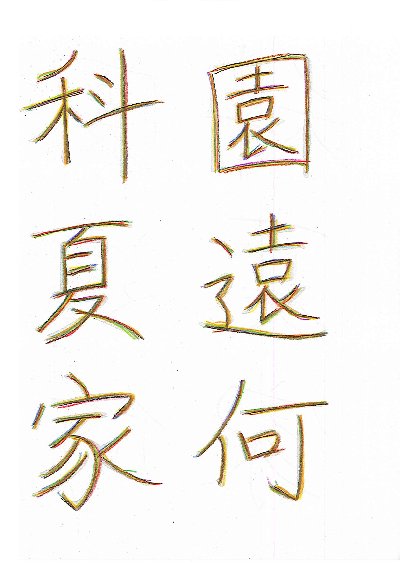

■漢字書き取りのページを作りました。

ひらがな、カタカナ、数字と、教育漢字、常用漢字を網羅しています。

これを筆記体のフォントで印刷して、その薄い文字の上を12色の色鉛筆を使って12回なぞると、漢字も覚えるし字も上手になる、という仕組みです。

https://www.mori7.com/mori/kakitori.php

江戸時代の人たちが達筆だったのは、文字をなぞって覚えたからです。現代に、そのなぞる練習法が伝わっていないのは、筆を使わなくなったからです。そこで、筆のかわりに色鉛筆を使うようにしました。

12回なぞると、自分でも驚くほど上手な字が書けるようになります。

■暗唱用紙を改良しました。

これで暗唱の木を作ると、昆虫や葉っぱが出てきます。毎日楽しく暗唱できると思います。

■暗唱フォンを改良しました。

両耳タイプですが、更に、折りたたむと薄くなり、かばんに入れてどこにでも持ち運べます。

材料は、A4の紙3枚、ホッチキスの針10本で、作成時間は3分ほどです。

▼暗唱フォンダブル改良型

△折りたんだ形(輪ゴムでとめてある)

△ススッ。

△カシャーン、カシャーン、カシャーン。

△シャキーン。おお!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

江戸時代の文字の勉強法は、手本を筆で何度もなぞって真っ黒になるまで書く練習でした。紙が真っ黒になると、乾かしてまたなぞります。頃あいを見て、先生が清書をさせ、その清書に朱を入れるという勉強法でした。

このなぞるというやり方によって、子供は、ただ文字を覚えるだけでなく、美しい文字の書き方も覚えていたのです。

現代の勉強法では、漢字はやはり書いて覚えますが、その回数はあまり多くありません。間違いなく正しく書けるようになれば、それでできあがりです。その完成度を見るためにテストをするという仕組みになっています。

欧米の人が日本語を勉強する際に、いちばん苦労するのが漢字だそうです。それは、やはり漢字を理解して覚えるという発想から勉強しているためだと思います。

習得の第一段階は、やはり理解です。第二段階は、記憶です。記憶して再現できるようになれば勉強は完成です。しかし、その先に、更に反復して血肉化するという勉強があります。

江戸時代の教育は、理解や記憶でとどまらずに血肉化するという目標で行われていたようです。

この勉強法を現代に生かすには、どうしたらいいでしょうか。

漢字の書き取りで言えば、まず、教科書体や筆記体のフォントを白抜き文字で大きくプリントします。その白抜き文字の上に、何色もの色鉛筆で何回も文字をなぞっていきます。

このような書き方をすれば、漢字を覚えるだけでなく美しい漢字の書き方も同時に身につくようになります。

なぞるという勉強法は、反復すること自体を目的にしています。だから、かえって飽きずに続けられます。理解や記憶という勉強法は、理解や記憶をするところまでを目的にしています。だから、かえって飽きやすいのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育技術(5)

読書には多読という要素もありますが、ほかに、精読、難読という要素もあります。

速読は、多読の土台となるものという点で重要です。多読がなぜ価値があるかというと、知識の材料を仕入れることができるからです。人間のものの考え方を三角形の面積と考えると、知識がその三角形の底辺となります。この底辺の知識が現実の世界を反映しています。そこに三角形の高さという思考力が掛けられます。この思考力は創造性とも呼ばれるものです。こうしてできた「現実的な創造」というものが三角形の面積に当たります。その点で、知識を幅広く仕入れるために本をたくさん読む、本をたくさん読むために速く読む、ということが必要になってくるのです。

ところが、もう一方で、たくさん読むだけではなく深く詳しく読むということも読書の重要な要素です。精読というのは、遅い読書ではなく、繰り返し読む読書、つまり復読のことです。「読書百遍意自ずから通ず」という世界が復読の世界です。

さらにもう一つの重要な読み方は、難しい読書、つまり難読です。難読は、知識を手に入れるために読むのではなく、考え方を身につけるために読むというような読み方といってもいいでしょう。この難読の対象となる本は、いわゆる古典と呼ばれている本です。古典と呼ばれている本を読む意味は、古典が当時の世界における革新の書だったという点にあります。なぜ革新の書だったかといえば、それはその当時のパラダイムに対して新しいパラダイムを提案した書物だったからです。新しいパラダイムは理解しにくい、つまり読みにくい。これが、難読が価値ある読書ということの意味です。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 読書(95)

港南台教室では、9月から全員900字暗唱に挑戦しました。中学生と高校生は、普通の900字ではつまらないだろうから、英文の900字相当です。

これまで、300字の暗唱はやってきている子が多かったのですが、やはり900字の暗唱はちょっと難しかったようです。それでも、全文をほとんど間違えずにすらすら言える子がかなりいました。

年齢が上がると意味を理解して覚えようとするので、最初の方に覚えた文章と後の方に覚えた文章が相殺しあって覚えにくくなります。しかし、年齢が低いと、どうやら歌を覚えているような感覚で覚えてしまうようです。

今回は、学年の上の子も覚えやすいように、イメージ記憶という方法を併用しました。これなら、年齢が上がってもすぐに覚えられます。

暗唱のコツは、覚えようとするるのではなく、音読を繰り返すことです。覚えようとすると、だんだん嫌になってきますが、繰り返すだけなら、だれでも簡単にできます。

しかし、その繰り返しの回数は、30回ぐらいが目安です。貝原益軒は100回を目安としましたが、現代の子供たちにやはり100回では壁が高いので30回にしました。これなら時間は10分ほどですから無理がありません。

中学生の子たちは英文を見ると、「えー、こんなの覚えられないよ」「絶対に無理」「そんなことより、早く作文書かせて」などと口々に文句を言っていました。しかし、結局30回音読すると100字ぐらいはすぐに暗唱できるということがわかったようです。あとは、この100字を核としてイメージ記憶でつなげていけばいいのですから、質的に難しいことは何もありません。

言葉の森の通学教室は、暗唱でウォーミングアップをしてから作文を書き始めるという勉強の仕方になりそうです。通信教室でも、コツがわかればすぐにできるようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

言葉は、左脳で逐語的に読む形で頭に入ります。この仕組みを図式的に説明すると、先に読んだ言葉が短期記憶として残っている間に、後に読んだ言葉と結びつき、その結びついた部分を理解しながら、前に読んだ言葉は忘れていくというような読み方です。

例えで説明すると、長い1行の文章があったとします。1行が数メートルの長い文章です。短期記憶というのは7つぐらいの言葉のまとまりを把握できるので、7語しか見えないような狭い筒で、その1行数メートルの文章を読んでいくというような読み方です。これが普通の逐語的な読み方です。その結果、読んだ内容の理解は残りますが、読んだ文章は記憶にはほとんど残りません。

ところが、右脳は、イメージや音楽を処理する機能を持っています。イメージや音楽は、覚えようとを意識しなくても、そのままイメージや音楽として記憶に残 るという面があります。脳梗塞で左脳の言語野を破壊されると、話はできないが歌は訴えるという状態になるそうです。左脳の機能と右脳の機能は、このように違っています。

イメージや音楽は、記憶をしようと思わなくてもいつまでも記憶に残ります。記憶術は、この右脳の仕組みを利用しています。

反復によって覚えるというのも、右脳の利用と結びついています。同じことを何度も反復すると、左脳で理解すべき事柄が、右脳の音楽やイメージとして把握されるようになります。だから、ある文章を何度も読んで覚えていると、その覚えた文章がどのページのどの場所に書いてあったかということまで自然と記憶してしまうのです。

この反復による記憶によって、記憶力が伸びるということももちろんありますが、それ以上に大事なことは、言葉とイメージが結びつくということです。言葉というイメージが結びつくことによって、発想が豊かになります。暗唱で右脳を活性化させると、創造力が増すという効果があるのです。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

反復すきです

現代は社会が豊かになったので、一回こっきりのものをたくさん使うということになりがちです。昔は社会が貧しかったので、本などでも同じものを何度も読みました。そういう反復を現代の豊かな社会でも意識的に復活させていくといいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

小学校6年生の中高一貫校などの入試作文で、30分800字などの試験課題が課せられる場合があります。高校生の大学入試小論文では90分1000字などが普通ですから、30分800字というのは異常な速さです。このような時間と字数でまともに書ける子はほとんどいません。その結果、大きな差がつくので点数をつけやすくなるということです。

しかし、これまで言葉の森から入試に臨んだ子供たちは、ほとんどが30分で800字ぐらいの作文を書いてきました。入試では、気合いが入るので練習のときよりも速く書けるからです。

もちろん、練習のときに速く書く方法もあります。

しかし、速く書く練習をするのは、試験の前の1-2ヶ月にしておく方がいいと思います。それまでは、時間を計りながら書きますが、速さよりも内容を優先していきます。なぜかというと、内容がよければ、その内容を試験の材料として生かせるからです。

普段の練習は、実戦のための予行演習ではなく、材料作る準備のための練習と考えておいてください。普段の作文の練習でよい材料とよい表現を蓄積しておくと、それを試験で生かすことができます。試験で速く書くためには、普段の作品で時間を速くするよりも、充実した内容を書くことに力を入れておくことです。

試験の1ー2ヶ月で速く書く練習をするときのコツは次のようになります。まず第1は、問題を読んだあと、作文用紙の余白に3、4ヶ所の箇条書きでメモをしておくということです。第2は、作文を書いている間は、消しゴムで消さない、書いたところを読み返さない、書くことを考えない、という三つのことを守ることです。第3に、書くことを考えずに書くためには、作文を書いていて書くことに詰まったときに、最初のメモを見ます。メモを見てすぐに書き続けるというやり方をしていけば、途中で考える時間を減らすことができます。第4に、作文の4分の3ぐらいまでの長さはほぼノンストップで書いていきます。途中で話が多少脱線したりずれたりしていても構いません。第5に、作文の結びの4分の1ぐらいに来たときに、初めて全体を読み返してまとめる体制に入ります。まとめる場面では、書き出しの意見とできるだけ対応するように考えるのが大事です。

このように、ノンストップで速く書く練習は、1、2ヶ月でできます。毎週1回作文を書いている人は、同じテーマで同じ内容の文章を書く練習をする形で、毎日作文を書いていきます。1ヶ月毎日30分で800字を書く練習をしていると、速く書く感覚がつかめると思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 公立中高一貫校(63)