体験学習をしている子供のお母さんの中には、子供につきっきりでアドバイスをして、長時間熱心に教えてしまう人も多いと思います。

作文というものは、特に低学年の作文の場合は、大人が見れば不十分なところだらけです。小学校1年生の生徒では、会話の改行など何度教えてもわからないのが普通です。それは、普段の会話で話し言葉にカギカッコがついていたり、改行されていたりするようなものを見ていないからです。会話がカギカッコで改行だとわかるのは、そう書いてある本を何度も読んで自然にそのルールを覚えるからです。

ところが、大人は、自分にわかっていて子供にわからないことを、つい理屈で教えてしまおうとするのです。理屈で教えたことは、一度ではなかなか身につきません。すると、熱心に教えれば教えるほど、大人は叱ることが多くなり、子供は勉強が苦手だと思うようになるのです。

熱心に教えれば確かに少しずつではあっても効果は上がりますが、それよりも大きいマイナスは、そういう勉強の仕方は長続きしないということです。それは、勉強をすることによって、親も子もくたびれてしまうからです。

力のつく勉強は、長続きする勉強です。長続きさせるためには、教える方も教わる方もくたびれずに行うということが大事です。そして、その中でも特に、教える側がくたびれないということが大事なのです。もし、お母さんが子供に教えていて負担に感じることがあったら、次の点をまず改善するようにしてください。

・作文の授業でない日に、毎日長文の音読や暗唱を行い実力をつけておく

・毎日読書をして、文章を読むことに慣れておく

・作文の課題を事前に見て、その課題に合ったお父さんやお母さんの似た話をしておく

以上の、作文の授業のない日にやっておく準備ができていれば、もし当日、作文が書けなくなっても対処の仕方は簡単です。それは、親子で一緒に構成図を書くことです。その場合、親が子供と話をしながら親のペースで構成図を書いていきます。これでは、親の書いた作文のようになりますがそれでもいいのです。

何度かこういうやり方で構成図を書き、それをもとに作文を書かせていると、子供はすぐに自分で書く要領を身につけます。

このあたりの方法でわかりにくいところがありましたら、いつでも言葉の森事務局にお電話でご相談ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)

「何でも自由に書いていいよ。」

作文が苦手な子供に作文を書かせるときについ言ってしまう言葉ですが、自由ほどむずかしいものはありません(笑)。子供は、何をどう書いていけばよいのか途方に暮れてしまいます。でも、最初に、全体の構成を示し、それぞれの部分にどんなことを書いて、どんな表現を入れればよいかを説明すると、見よう見まねで書けるようになるものです。作文の世界も「初めに型ありき」なのです。骨組みのしっかりした作文を書けるようになれば、最初の大きな山は越えたと言えるでしょう。

最初に型を示すことの利点は、もう一つあります。それは、できあがった作文について、プラスの評価がしやすいということです。説明したとおりに書けているところをほめてあげればよいからです。特に、作文に苦手意識がある子供は、ほめてもらえると安心して、作文を書くことに対する抵抗がぐっと小さくなります。

以下、2007年の言葉の森のホームページの記事からの引用です。

==========

子供の作文が型にはまっていると注意を受けた人は多いと思います。

言葉の森の作文指導は、型を重視したものだからです。しかし、この型を決める指導によって、どの子も、楽に自由に書けるようになっていったのです。

人間は、もともと与えられた型で満足する存在ではありません。型が決まってくれば、自然にその型から離れて自由に書きます。しかし、逆に、型がないところでは、自由に書くということ自体ができなくなります。

言葉の森に来る高校生の中で、成績が優秀なのに作文だけは苦手という人がときどきいます。共通しているのは、どう書いたらいいのかわからないということです。そこで、次のように指導します。「字数は短くていいから、最初の段落でこういう意見を書いて、次の段落でこういう実例を書いて、その次の段落でこういう実例に広げて、最後の段落でこういう形にまとめるといいよ。字数は全体で100字ぐらい書ければ十分だからね。」

どうして「字数は短くていいから」ということを何度も言うかというと、大事なのは型であって、内容や分量ではないことをはっきりさせるためです。

それで、実際に100字しか書けない生徒でも、書き終えたあとは、文章を完成させたという満足感が残ります。すると、次の週からは、もうどんどん書けるようになるのです。これまで、いかに型を教えられていなかったかということです。

これに関連して、もっと自由な題名で自由に書かせたいというご意見をときどき受けます。

自由に書かせるというのは、一見子供にとっても先生にとってもやりやすい勉強のように見えます。しかし、それが続くのはせいぜい数ヶ月です。

自由に書かせていると、先生のアドバイスは自然に注意することに向けられます。最初のうちは、意味のある注意ができても、次第に注意することがなくなってきます。すると、「もっと心をこめて書きなさい」とか、「もっと子供らしく書きなさい」とか、「もっと気合いを入れて書きなさい」などという、子供にとって何をどう努力したらいいのかわからないアドバイスをするようになるのです。そのようにして、多くの子供が、作文は難しいものだと思うようになっていったのです。

では、自由に書かせて褒める指導をすればいいのかというと、これもすぐに限界が来ます。いつも「よく書けたねえ」と褒めているだけでは、子供は次第に書くことに飽きてきます。

課題があり、項目があり、目標があるからこそ、意欲的に勉強を続けていくことができるのです。

==========

(山田)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165)

私事ながら、先月ようやくスマートフォンを入手致しました。

自称情報通の友人に勧められるまま、最新・高性能(らしい)機種を購入したのですが、食い入るように画面を見つめる日々が続いています。

楽しいからではなく、難しいからです。(笑)

新時代の利器とはいえ、使いこなすためには人間側にも並々ならぬ努力が必要なようです。

ところで、ガラリと話題は変わって、今週の月曜日、2012年9月3日。

ある国民的スターが「生誕100年“前”」を迎えました。

なんのこっちゃとお思いでしょうが、そのスターというのは誰あろう、あの「ドラえもん」なのです。

ドラえもんは22世紀の未来からやってきたネコ(タヌキではありません)型ロボット。

彼が誕生したのが2112年9月3日、すなわち本年2012年は、「生誕100年“前”」となるわけです。

生誕“何周年”の歴史を持つ名作は数多いですが、過去を顧みるのではなく「未来に向かって」お祝いされる作品、キャラクターというのは他にはないと思われます。

夢と可能性に満ちた作風そのままの、『ドラえもん』ならではのニュースだと言えましょう。

「言葉の森」の教室にもドラえもんの学習漫画シリーズが多くあり、子供たちの人気を集めています。

また、川崎にある『藤子・F・不二雄ミュージアム』を訪れられたこともある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私も、藤子ミュージアムの開館前、別の場所で催された特別展を見に行ったことがあります。

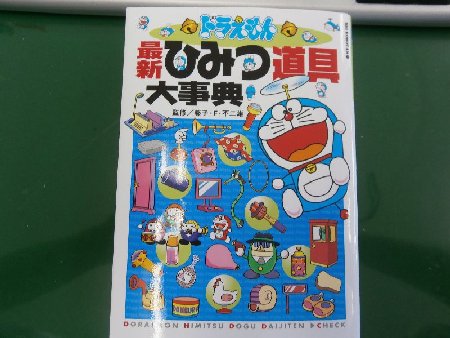

そしてそこで思わず、「ドラえもんのひみつ道具図鑑」のような本を買ってしまいました。(笑)

その場のノリと懐かしさでなんとなく手にとったその本でしたが、パラパラと拾い読みした限りでも、これがビックリ。

面白おかしく、奇想天外で、しかも理にかなっており、かつどこか親しみを感じさせる……まさしく「こんなこといいな、できたらいいな」を考えに考え抜いて形にしたであろう、夢の道具のオンパレードでした。

藤子・F・不二雄先生が自らの作品(作風)を、SF=「Science Fiction(サイエンス・フィクション)」ではなく、「すこし・ふしぎ」と評していらしたのは有名な話。

しかし、少しどころか「すばらしく・ファンタスティック」と言うべき“発明品”の数々、そのアイデアの豊かさには、もはや圧倒されるばかりです。

子供の頃はただ無邪気に楽しんでいたものでしたが、大人になり、科学的理屈やお話の作り方が多少分かった今となっては、藤子・F先生の頭の中は一体どうなっているのかと畏敬の念を新たにするしかありません。

いかにもマンガ的、荒唐無稽でありながら、ドラえもん本人(?)同様「いつかこの世に生まれ落ちるかもしれない」という説得力と期待感を持ってあらゆる道具が描かれているのは、本当にすごいことだと思います。

そんな『ドラえもん』をモチーフに、2012年現在の「ひみつ道具」、最先端にして未来へと繋がる技術を紹介している企画が、こちら。

「みらいサーチ」

http://www.yomiuri.co.jp/net/newproducts/mobile/20120903-OYT8T00779.htm

ここでスマートフォンが登場します。(笑)

私が試した時に表示された道具は「おすそわけガム」、それに対応する実在の技術は「タグキャンディー」という代物でした。

市販のキャンディー(棒に刺さったアレです)をてのひら大の機械にセットすることで、振動や音響の効果により様々な食感を味わえるようになる、という発明。

たとえば、コーラ味のキャンディーを振動させ、口の中で炭酸の弾ける感じを再現。いちご味のキャンディーに果肉や種の“つぶつぶ感”をプラス……など、誰もが空想するけれど誰も実現したことはなく、極めて無駄なようでいてできたらちょっぴり素敵な、“リアルひみつ道具”です。

他にもこのような技術が何点も取り上げられており、音声検索するたびに違う結果に出会える模様。

皆様もぜひ、のび太くんになったつもりで、お持ちのスマートフォンに「ドラえも~ん」と呼びかけてみてはいかがでしょうか。

もっとも、「携帯端末に音声入力して検索をかけ、動画を見る」という行為自体が、すでに驚くべき“未来的(SF的)光景”であるとも言えます。

“デジタルネイティブ”などと呼ばれもしますが、今も昔も変わらず、無邪気な好奇心を持つ子供たちにとっても、それは新鮮な驚きになるはず。

お父さん、お母さん自身がさながら「ひみつ道具を取り出すドラえもん」となって、お子様たちの興味を惹くニュースを教えてあげるといいかもしれません。

そんな些細なきっかけから、100年後、ドラえもんを生み出す未来の科学者が育ってゆくかもしれないのですから。

(いとう)

↓この記事のために購入した本。以前のものは友人に譲ってしまったので……。↓

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165)

英会話教室は、日本ではかなり前から大きな広がりを見せていました。現在の大きな変化は、小学校から英語教育が始まることによって、民間の英会話教室が幼児や低学年に広がっていることです。

しかし、私はこのブームはしばらくの間だけのことではないかと思います。それは、社会人の英会話教室が、次のような経過をたどっているからです。

日本で民間の英会話教室が広がったのは、日本人が中学高校の6年間の英語教育を受けていながら満足に英語が使えないという状態があったからです。

しかし、その民間の英会話教室でも、満足に英語を使えるようになる教育はできませんでした。そのあとに来たのが、これまでの英会話教室で何年やっても英語が身につかなかった人たちを対象にした英会話教室でしたが、その教室でも結果は同じでした。

同じようなことが、幼児や低学年の英会話教室についても言えるのではないかと思います。もちろん、これまでとは違う新しい方法で、英語教育を実践しているところもあるので、将来英語教育が飛躍的に進歩する可能性もあります。

しかし、今後しばらく間起こりそうなことは、幼児期からの英会話教育があまり効果がないとわかってくることです。

海外に赴任した人たちの間でよく聞く話は、年の違う兄弟が海外に行った場合、日本語力の備わった上の子は英語の習得が早かったが、日本語力のまだおぼつかない下の子は習得が遅かったというケースが多いということです。

言葉は、単なるコミュニケーションのツールではなく、物事の理解の仕方や認識の仕方のツールです。それは、ツールというよりも手足の一部のようなものです。

手足は日本語という母語で確実に使えるようにしておき、その上で英語というツールを使えるようにするのはいいのですが、手足も英語化しようとなると、必ずどこかで無理が出てきます。

今、多くの人が幼児期からの英語教育に関心を持っていますが、本当はもっと先のことを考える必要があります。それは、英語教育を否定することではなく、日本語力の確実な土台の上に、英語教育を打ち建てることなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

その通りだと思います。 英語を話すにも 日本語の土台がないと 意志の疎通もままならないです。 すぐれた翻訳をする人は 外国の言葉はもちろんですが 日本語にも 精通しています。

今心配しているのは、幼児期からの英語教育のやりすぎです。遊びでやっているぐらいならいいのですが、本格的にCDなどを長時間聞かせると、日本語の方があやしくなってきます。最近、そういう子が増えているようです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)

言葉の森のページに、「ダジャレの木」があります。

そこによくまあ、みんな、考えつくなあと思うものが多数。

https://www.mori7.com/ki/dajare/

その一部を紹介します。

====

野口英世の愚痴ひでーよ

モンブランに 変なもん ぶらーん

ねこがおどろいたキャット

りんごがおぼれてあっぷあっぷ

ひなまつりにひまなつり

演歌でええんか?

ぶたをぶった

ひめがひめーをあげた

いくら、いくらですか?

レバー食べればー?

モーターにコショウかけたら故障してモーター

この小学生しょうが臭い

鴨よカモーン

====

これを実際の場面、たとえばカモが泳いでいるところで、「カモーン」などと言うと面白い。というか、みんなに笑われます。

もうひとつ。ホームページの記事から。

https://www.mori7.com/index.php?e=1210

====

人間の言語のこの不完全性こそが、創造の土台となっています。

簡単な例を挙げると、人間が、トウモロコシを間違えてトウモコロシと読んだとき、機械はそれをエラーと見なすでしょう。動物は(人間の言うことが通じる犬のような場合)それを正しいトウモロコシに還元して理解するでしょう。しかし、人間だけは、この間違いを笑いとして受け止めることができます。ダジャレの本質は、言語の不完全性が、人間の受け取り方によって笑いに転化することにあります。

正しいもの、完全なものは原則としてひとつしかありません。しかし、間違ったもの、不完全なものは原則として多数存在します。この不完全性の多様さこそが、創造の多様性の土台となっています。

====

なーるほど。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森サイト(41)

先日、この写真のバラの花束をいただきました。なんともいえない優しい色合いのバラたちです。お部屋に飾っていると、バラたちが、優しくそっと寄り添ってくれているようで、穏やかな気持ちになります。

このバラ、実は「波動バラ」という特殊なバラなのです。育てられる過程で愛情をたっぷり受けています。たとえば、水耕栽培に使用するお水に幸せ波動を入れたり、「ありがとう」「幸せだね」「愛してるよ」といったプラスの言葉をかけてあげたり、また、美しい音楽を聴かせたり。そのように大事に育てられたバラたちは高い波動を発しているそうです。気を感じることができる人は、このバラがとても優しいエネルギーを発していることがわかるようですよ。

目に見えるものしか信じないという人も多いですが、この世には目に見えないけれど大切なものがたくさんあります。子育てにおいても同様ではないでしょうか。バラと同じように、穏やかな気持ちでプラスの言葉をかけていれば、子どもも素直に伸びていくのではないかと思うのです。

子育てはすぐに結果が見えるものではありません。長い道のりです。だからこそ、道を間違えてしまったとしても、軌道修正をすることが可能だと思います。もし、はっと思い当たる方がいらっしゃったら、今日からやり直してみませんか。

2011年の言葉の森HP記事より「勉強は、悪いところを直すより、いいところを褒める指導で」という記事をご紹介させていただきます。

https://www.mori7.com/as/1304.html

*************************************************

勉強をさせるコツは、悪いところを直すことよりも、いいところを褒めることです。

しかし、ただ褒めるだけでは、どこが進歩しているのかわかりません。

なだらかに高くなるカリキュラムに沿って、ひとつひとつの課題ができていたら褒めるということを繰り返しているうちに、自然に高い山頂にたどりつくというのが理想です。

江戸時代の寺子屋教育が、この褒める勉強に似ていました。

寺子屋では、先生はほとんど教えずに、子供たちが好き勝手に遊びながら学んでいるように見えて、当時、質量ともに世界最高水準とも言われる教育を達成していました。

褒める勉強の長所は、先生や親が楽になり、子供が明るくなることです。逆に、直す勉強は、先生や親の負担が大きくなり、子供が暗くなります。

先生や親の負担が大きくなるとどういう問題が出てくるかというと、直す勉強が次第に叱る勉強になってくるのです。

子供にとって、叱られながら学んだことは、そのときは身についたような気がしますが、あとからふりかえるとほとんど身についていません。

大人でも、楽しかった年代の思い出はたくさん思い出せますが、楽しくなかったころの思い出は、なかなか出てこないと思います。

勉強も同じです。叱りながら勉強させると、教えれば教えるほど定着しくにくなります。だから、勉強は、いつも明るく褒めながらやっていくことが大切なのです。

*************************************************

このバラは、私のFBのお友だちが、愛情をたっぷり込めて育てています。大事な方へのギフトとしてもふさわしい素敵なバラです。ご興味のある方はぜひこちらをご覧ください。

http://www.bellerose.jp/index.html

(菅野)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 子育て(117)

現在の世の中の動きがわかりにくくなっているのは、一方で破綻し崩壊していくものがあり、他方で新しく台頭しているものがあるからです。

経済の世界で言うと、欧米の先進国の経済破綻は、避けられないものになってきています。しかし、その反面、新興国の経済は今後発展すると言われています。しかし更にその一方で、新興国の発展は、先進国の需要に支えられたものであり、その経済の中身も先進国のコピーでしかないとも考えられています。

経済の行き詰まりだけでなく、近年の自然環境の激変で、世界各地の食糧生産は大きな打撃を受けています。(日本の場合は、今年のコメ生産がやや豊作ということでしたが)

ここから予想される未来は、次のようなものになると思います。

まず、先進国のどこかで、財政の破綻がマネーの印刷では支えきれないものになるときが来るでしょう。すると、その財政破綻を材料にして行われていた一種の博打によって、ある企業又はある国の破綻は、瞬く間に世界全体に広がるでしょう。

その結果起こることは、国際間の決済が消滅することによるグローバリズム経済の一時停止です。それは、国内でも、より緩やかな形ではあるものの、流通の一時停止ということで起こります。それは、ひとことで言えば、「物がなくなる」「お金が使えなくなる」「仕事がなくなる」という3つの「ない状態」です。

その状態のときに、奪い合う社会と助け合う社会の差が出てきますが、どちらの社会でも等しく進むのは、都会からの脱出と田舎への回帰だと思います。流通の途絶えた都会では、これまでの便利さが一転して不便さに変わります。強力な統制によって都会の治安は守られるとしても、人間が都会で日常生活をするには多くの不便が強いられることになります。すると、残る選択肢は、物とお金の流れが復活するまでの間、しばらく田舎に避難しようということになるのではないかと思います。

田舎の強みは、食における自給自足が可能だということです。つまり、グローバリズムとは対極にある経済の仕組みが成り立っているということです。そして、経済の停滞の長期化に比例して、自給自足は、食以外の様々な分野に広がっていくでしょう。この仕組みをいち早く完成させた国が、未来の社会の理想像を提案することになります。

やがて、経済全体が復活し、物とお金の流通が再開されたとしても、自給自足社会のよさを味わった人は、またこれまでのような都会に戻ろうとは思いません。むしろ、都会は、週末などに訪れるレジャーの場になるかもしれません。この人々の意識の変化に伴って、都会の姿も次第に変容していくでしょう。

いずれにしても、これから起こることは、いたん経済の急ブレーキが踏まれ、そのあと、車から降りた人がとりあえず徒歩で歩き出すだろうということです。そのときに大事なことは、徒歩であっても行く先のあてがあることなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強になりました!経済破綻が見えてきましたね、怖いです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63)

去る8月28日、港南台教室で家庭学習チェックの説明会を行いました。その前にも23日に、無料子育て講座で英数国の学習の理論的な説明をしていたので、28日の説明会は、英数国の学習の具体的な方法ということでお話ししました。

この家庭学習チェックを始めた理由は、教室に通っている子供たちが、真面目に勉強しているのに意外と勉強の仕方を知らないということに気がついたからです。これまでは、そういう子たちに、ときどき勉強の仕方を説明していましたが、どの子も話を聞くだけで満足して終わることが多かったので、こちらで枠組みを決めて行うことにしたのです。

私はもともと、英数国などの教科の勉強は答えがわかっているのですから、自分のペースでやるのが最も能率がいいと思っていました。だから、言葉の森は、教科の勉強を教えるようなことはせず、作文の勉強だけをやってきたのです。

ところが、今の子供たちは、ほとんど何らかの形で学習塾に頼る形の勉強をしています。塾にはもちろんいい面もありますが、その弊害のようなものもまたあります。ひとつは、塾に行くと子供たちが教えられる形の勉強に慣れてしまうことです。勉強は自分で工夫してやってこそ効果が上がりますが、塾で先生に教わる形の勉強をしていると、言われたことを言われたとおりにやるという考えない勉強法に慣れてしまうのです。

もうひとつは、勉強の目的が点数を上げることになってしまうことです。勉強の本当の目的は実力をつけることで、その実力をつけた結果として点数が上がればいいのですが、塾で勉強をしていると、点数を上げることだけが勉強の目的のようになりやすいのです。

そして、三つめは、塾に通うことによって家庭での時間の余裕がなくなることです。小中学生の時期にいちばん必要なのは、本を読むこと、何かに熱中すること、家族で団欒することなどですが、塾に通って帰宅が遅くなると、それらの時間がほとんどなくなってしまうのです。

勉強には、実力をつける勉強と、勝負に勝つ勉強の二つの面があります。勝負に勝つための勉強は、受験前の一時期(半年又は1年間)集中して取り組むことが大事ですが、普段から受験向けの勉強をしても実力はかえってつきません。

サッカーやバスケットボールなどのスポーツでは、正確なパス、ランニングなどの実力をつける練習があります。その一方、パス力、シュート力、走力など個人の得手不得手に合わせてポジションを決め作戦を立てるという勝負に勝つ練習もあります。

実力をつけるだけでは勝負には勝てません。しかし、勝負に勝つ練習だけしていては実力はつきません。この関係が勉強にもあてはまるのです。

家庭学習は、実力をつけるための勉強です。それは、塾ではむしろできない分野です。例えば、読む力をつけるためには読書や音読が必要ですが、塾で一斉に1時間読書の時間を設けるなどという授業はできません。また、音読の練習は、一斉指導でも個別指導でもまずできません。だから、実力をつけるための勉強は、家庭学習が基本になるのです。

ただし、家庭学習を、塾や学校のように親が先生がわりになって教え込む勉強にすると長続きしません。子供が自学自習で行う勉強を基本にして、親はそれをにこやかに見守りときどきチェックして褒めてあげるというスタイルが大事です。

しかし、親子だけでは、この毎日の自習チェックはうやむやになることもあります。そこで、家庭に任せる学習でもなく、塾に任せる学習でもなく、子供が自学自習で行う勉強を、保護者と言葉の森が連携して支えるという形の勉強を始めることにしたのです。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)