●目標の明示化、数値化、集計化の共有

子供が小学校低学年のころは、親子だけで勉強を進めていくことができます。しかし、小学校の中学年や高学年になると、子供ひとりでは、勉強に張り合いが持てなくなってきます。

そこで活用できるのが、友達と一緒に取り組む勉強です。子供時代は、他人も同じことをしているというだけで、そのことに対して意欲を持ち続けられる時期です。単に誰かが一緒にいるだけで、やる気になるのです。学校や塾での勉強が進みやすいのも、そういう事情があるからです。

そこで、家庭学習でも、近所の子供たちと一緒に勉強するという方法が考えられます。親が先生のように何かを教えるという形の勉強ではなく、子供たちの自学自習を見守るという勉強ですから、勉強中には私語を慎むなどというルールさえ決めておけば、誰でもこの勉強法に取り組めます。この場合、学年が違っても問題はないので、兄弟のいる家庭では、兄弟が一緒に勉強するというだけでも、家庭学習を進めやすくなります。もちろん、学年の近い子が一緒にいれば、それだけ意欲は持ちやすくなります。

●グラフ化による実感

集計した数値は、簡単に棒グラフや折れ線グラフで表せるようにします。数値化の利点は、このようにビジュアルなものに変換できることです。

一般に、勉強にビジュアルな要素を持たせようとすると、教材の段階からの工夫が必要になります。現在の通信教材などの中にはそのように工夫をしているものが数多くありますが、教材に最初から盛り込まれたビジュアルな要素に頼っていると、そういう教材がないと勉強できないということになります。

勉強の基本は、自分で選んだ教材と方法で自分なりに勉強することですから、シンプルな教材でも自分なりに楽しく取り組めるように工夫する必要があります。その楽しさが、数値化に基づいたグラフ作成なのです。

●自習表を活用したグラフ作成

言葉の森の港南台通学教室では、生徒が自分なりの自習をできるように、作文ノートの末尾に簡単な自習表を作ってもらうようにしています。

自習の中心になるのは、音読、暗唱、読書ですが、このほかに、算数・数学や英語の自習をしている生徒もいます。この自習の内容は、本人が決めるものですから、無理のない範囲で自由に決めることができます。最低限共通して取り組むものは、読書を毎日10ページ以上することですから、誰でもそれなりに自分の自習表を作ることができます。

この自習表で、その日の自習のできたところに本人が○又は◎をつけ、保護者のサインをもらってきます。それを1週間分、先生が見て先生もチェックをします。

◎や○や×がついた自習表だけでは、集計をしていないので、推移や比較などがわかりません。そこで、◎や○の数をもとに棒グラフや折れ線グラフを作ります。こうすると、自分の勉強の跡がビジュアルに確認できるので、毎日の学習が意欲的に続けやすくなります。

また、勉強の最中は、タイマーなどを利用して、自分の決めた時間内にできることを目標にします。これも、意欲的に取り組む動機になります。

勉強の進み具合が自分の目で見られるようになると、外部からの強制や競争、「早くしさない」などの催促がなくても、自然にてきぱきと勉強に取り組めるようになります。これが、理想的な自学自習の方法です。

そして、週に1回の教室での授業の際に、それらの成果を生徒どうしで共有して楽しめる機会を作れば、意欲化は更に進みます。通信の生徒の場合は、ネット利用をうまくコントロールすれば、ネットを利用して成果を共有することができます。

■言葉の森の今後

言葉の森では、創立以来、作文の指導だけを行ってきました。幼稚園生から社会人までの作文専科の教室です。

なぜ作文専科かというと、ほかの教科の勉強、つまり国語、算数・数学、英語などは、勉強するための教材も方法も世の中に豊富にあるので、教える必要はない思っていたからです。答えのある勉強は、自分で答え合わせをして進めることができるので、他人が教える必要はないと考えていました。

しかし、今は、教材が豊富にありすぎて、かえって勉強の仕方が混乱している時代のようです。低学年のころから、学習塾に通ったり通信教材をやったりしている子の中に、いろいろなことをやって忙しいわりに本当の実力がついていない子が増えてきたのです。

子供たちの中には、低中学年なのに勉強が忙しくて読書の時間が取れないという子も出てきました。低中学年のころは、勉強など何もしなくても読書さえしっかりしていれば心配はありません。逆に、本を読んでいない子は、低中学年のころにいくら成績がよくても、それがあとまで続きません。

このようなことから、簡単にできて実力のつく正しい勉強の仕方を、作文指導のオプションとして行うことしたのです。

これからの時代は、個性の時代です。単にみんなと同じような勉強が、みんなよりもよくできるだけでは不十分です。勉強しか取り柄がないということでは、社会で自分らしく活躍することはできません。しかし、勉強ができずに個性だけがあるということでも困ります。それでは、社会に役立つ個性にはなりにくいからです。

勉強もできて、遊ぶ時間もたっぷりあり、自分の個性を伸ばしていける、そういう教育の環境が求められています。

そんな新しい勉強のスタイルを、家庭学習を進める形で作っていきたいと考えています。

(おわり)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 勉強の仕方(119)

●目標の明示化

まず、何の勉強をどのぐらいするかをはっきりさせます。

親子で相談して、どんな勉強を、どの時刻に、どれだけの分量するかを決めます。これらを決めずに、漠然と時間があったら本を読むなどとしていると、読書の時間は確保できません。(既に本を読む習慣が定着している人は、時間を決めなくても読むことができますが。)

親が言えばやるが、親が言わないとやらないというのも、やることがはっきりしていないためです。

やることは、口頭で決めるだけでなく、紙に書いて親子で共有しておく必要があります。そして、内容を修正するときは、親子で相談して決め直します。

●やることの数値化

勉強の内容は、できるだけ数値で表せるようにしておきます。

数値で目標を決めるというと、わざわざそこまでしなくてもいいのではないかと思う人もいると思います。しかし、数値で決めるのは、勉強の成果をはっきりさせて褒めることができるようにするためです。

作文でも、漠然と書かせたあとでは、褒めると言っても単なるリップサービスで終わってしまいますが、目標の字数や項目が決まっていれば、焦点を絞って評価することができます。

●数値化のひとつとしての時間測定

数値化に役立つものとして、時間測定があります。これは、同じことをするなら、早くできた方が努力をしたと考えられるからです。

しかし、この時間測定をストップウォッチのような形でやると、作業が機械的なものになり歪みが出てくることがあります。速ければ速いほどいいというと、内容がおろそかになるのです。

例えば、百ます計算でも、ストップウォッチを使ってやっていると、最初のうちは速く計算するという効果が出ますが、やがて速さだけが目標になり、字が乱雑になるなどのマイナス面が出てきます。

時間測定を機械的ではなく人間的なものにするためには、ストップウォッチの機能ではなく、タイマーの機能を活用することです。つまり、自分で決めたある時間内で終わるようにするという時間設定です。

タイマーであれば、最初に人間の判断として「この作業は何分ぐらいできそうだ」という見通しをつけることができます。この判断を、子供本人が自分の目標として設定すれば、時間測定は、時間に追われるものではなく、自分が時間を利用するものになります。

タイマーの条件としては、時間の設定が簡単にできることが大事です。腕時計などについているタイマーでは、例えば、1分から順番に1回ずつボタンを押していかないと、1分、2分、3分と時間を進められないものがあります。こういう方式では、「ちょっと30分計ってみよう」というようなことが気軽にできません。

もうひとつの条件は、時間になったときの通知が、音だけでなく光や振動で、周囲の人に迷惑にならないように知ることができる機能がついていることです。

こういうタイマーで、「音読を3分で済ませよう」「暗唱を10分でできるようにしよう」という目標を立てれば、音読や暗唱という形に残らない勉強に数値目標という形をつけることができます。

(おすすめのタイマーとしては、リズムタイマーコンビ8RTA01RH08、8RTA01RH03などがあります。)

●数値の集計化

タイマーなどを利用して計測した数値は、単独ではそれほど活用できません。測定したそのときだけでなく、長期間生かしていく必要があります。そのために必要なものが、比較や推移や蓄積という形の集計化です。

例えば、かかった時間を測定するにしても、その測定が蓄積されているということが実感としてわかれば、意欲は継続しやすくなります。また、みんなの平均値がわかれば、自分の目標を上げるということも自発的に考えつくようになります。

この数値による比較は印象が強いので、外部からの強制として行うと、小学校低中学年の子供にとってはマイナスになることがあります。比較や競争は、強制されるものではなく、自分の内部から自然に出てくるものに留めておくことです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 勉強の仕方(119)

■能率的な勉強でできた自由な時間は個性を育てる遊びを

家庭における国語、算数・数学、英語、理科、社会の勉強の仕方を身につけておけば、勉強の能率が上がり自由な時間が確保できるようになります。

子供の教育で最も大事なのが、この自由な時間にその子の個性を伸ばすことです。みんなと同じことが、より優れたレベルでできるというだけでは、優れた規格品になったということにすぎません。

規格品の先にあるのが、自分にしかできないものを持つことです。この個性の芽を、子供時代に育てておくのです。

優秀な高校生の中には、やりたいものがわからない、勉強しか得意なものがない、やりたいことを見つけるために大学に行くという人がよくいます。しかし、それでは大学に入っても、やりたいことは見つかりません。

自分の本当にやりたいことの芽は、子供時代の自由な遊びの時間の中で育ちます。だから、子供時代は、勉強と同じぐらい自由な遊びが大切なのです。

ただし、現代の社会では、商業主義的な遊びの機会が多いため、遊びが創造的なものではなく消費的なものになりがちです。創造的な遊びの環境を用意するというのも、親の役割になってきます。

■「させる勉強」から「する勉強」に

さて、理想的な勉強法を確立するためには、子供の勉強の仕方を、させる勉強から自ら進んでする勉強に変える必要があります。

小学校低学年のうちは、子供は誰でも親の言うことをよく聞きます。もし低学年のうちから言うことを聞かないとすれば、それはまた別の問題です(そのことはいつかまた別の機会に説明します。)。

その言うことをよく聞く時期に、勉強の中心を、「させる勉強」から「する勉強」に切り換えていく必要があります。

そのためには、子供自身が、何をするか、どれぐらいするか、どう評価するかという過程に参加できるようにすることです。勉強の内容も、分量も、その評価も親や先生が決め、子供はただ馬車馬のように言われたことを遂行するだけというのでは、「自ら進んでする勉強」にはなりません。

馬車馬のようなスタイルの勉強で意欲を持たせようとすると、賞罰や競争が欠かせないものになってきます。もちろん賞罰や競争はあってもいいのですが、それが勉強の目標のように大きなものになると、勉強の本来の目標がかえってわからなくなります。

小学校低学年のうちは、子供が言うことを素直に聞くので、親の決めたとおりに勉強をさせることができます。しかし、子供がやがて自立する時期になると、勉強をさせられすぎた子ほど、親の言うことを聞かなくなります。その結果、学年が上がると、塾に通わせるような勉強スタイルになることが多いのです。

ところが、塾の勉強が中心になると、勉強の内容を親が把握できなくなります。すると、勉強の方法の改善ができなくなり、かえって能率の悪い勉強が続いてしまうことも多いのです。

子供が自分の力で勉強法を改善できるようになるのは高校生ぐらいになってからです。中学生の間はまだ周囲の大人(親や先生)がアドバイスをしなければ、勉強法の改善はできません。だから、中学生の間までは、勉強は家庭中心で、できれば家庭の居間で行う方がいいのです。

■ゲームのような勉強の工夫

では、具体的に家庭での勉強はどのようにしたらいいのでしょうか。

言葉の森では、毎週の作文の課題とは別に、毎日の自習で長文の音読、暗唱、読書などをすすめています。しかし、勉強は無理なく楽に続けることが最も大事なので、いろいろなことをしようとして三日坊主になるよりも、最低限の自習として読書だけは毎日続けると考えていくといいと思います。(読書さえも続かないというのは、また別の問題で、それにはまたそれなりの対処法があります。)

音読や暗唱は単調な勉強なので、子供が自主的に進んでやることはまずありません。しかも、形に残らない勉強なので、親が強制してもなかなか続けられません。

計算練習をしたり、漢字の書き取りをしたり、問題を解いたりする勉強は形が残るので、取り組みやすいのですが、本当に実力がつくのは、読書をする、音読や暗唱をする、問題を読む、という形に残らない勉強です。

この形には残らないが実力のつく勉強の仕方は、まず形をはっきりさせることから始まります。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119) ゲーム的教育(4)

■家庭で進める国語の勉強法

家庭で進めていく勉強には、次のようなものがあります。

まず、国語です。これは、第一に漢字の読みの練習です。漢字の読みだけは学年を超えて先取りしておく方がいいのです。なぜなら、ふりがなのふられていない本を読むためには、漢字の読みができている必要があるからです。

第二に漢字の書きです。しかし、これはあとからでも間に合うので、学年相当の漢字が大体書けていれば充分です。漢字の読みが充分にできている子は、書きも短期間でできるようになります。

第三は、読書です。本を読むことが楽しいという感覚を、子供のうちから育てていくことが大事です。小学生のうちは、勉強など何もしなくても、読書だけできていれば学力の土台は確実につきます。逆に読書を後回しにして勉強的なことばかり時間を費やしていると、学年が上がるにつれて学力が伸びなくなってきます。

このほかに、言葉の森では、長文音読や長文暗唱に取り組むことをすすめています。

高学年の生徒は問題集読書に取り組むと実力が更につきます。

■家庭で進める算数・数学の勉強法

次は、算数・数学です。これは、計算練習のような技能に慣れる面と、文章題や図形問題などで問題化された算数・数学の解き方を身につける面とがあります。低学年では主に計算練習、高学年では主に問題の解き方を身につける学習になります。

だから、算数・数学は、問題を解く形の勉強が中心になりますが、この場合も大事なのは、実際に解くという作業をすることではなく、解き方を理解することです。

よくない勉強の仕方は、次のようなものです。子供が問題を解きます。そして、答えを見て○や×をつけます。点数をつけて90点が取れたから合格として、次に進む、というような形です。

よい勉強の仕方は、次のようになります。子供が問題を解きます。しかし、問題を見て大体わかりそうなものは解法を見て、自分の考えた解き方を同じかどうかを確認しておしまいです。問題を見て難しいと思ったものは、これも解法を見てその解き方を理解してチェックをつけておきます。そのようにして、その問題集でできないところがなくなるまで100パーセン理解できるようにします。

大事なのは、100パーセントを目指すということであって、90点や95点でいいというのではありません。

ただし、このような勉強ができるためには、計算が速く正確にできていることと、自分で問題を見て判断する力がついていることが前提になります。だから、高校生や中学生は無理なくできますが、小学生の間は実際に紙に書いて問題を解くという過程もしばらくは必要になります。

しかし、理想の勉強スタイルは、問題を解くことではなく、問題と解法を読むことだということを理解しておく必要があります。その読んで理解できたことを確認するために、解いて答えを出すという作業をすると考えるといいでしょう。

■家庭で進める英語の勉強法

次は、英語です。英語の勉強の目的は、英語が使えるようになることです。だから、勉強の仕方は、国語の勉強と共通しています。その共通点とは、読み慣れること、聞き慣れること、正しい文章を暗唱して自分のものにすること、難しい文章を読めるようにすること、です。

小学校低学年までは、言語活動の基本を身につける時期なので、日本語を最優先します。英語を学ぶのは、日本語脳が確立した小学校4年生以降です。

英語は中学生になってからでも間に合いますが、言語には「慣れる」という要素があるので、慣れるためには小学校4年生くらいからの方がいいのです。

小学生の間の勉強は、英語の音声を聞き慣れることです。子供の興味のある分野の文章を音声で繰り返し聞くということが聞き慣れる勉強になります。このときに、日本語の説明などが入っていると、日本語を通して英語を理解してしまうので、英語の文章だけを単独に聞き慣れるような教材が必要になります。現在は、インターネットの書店で洋書の物語や絵本が簡単に手に入るのでそれらを利用します。

次に、その英語の文章を自分も同じように言えるようにすることです。このときに、フリーのソフトが活用できます。まず、ウィンドウズのメディア・プレーヤーには、CDの音声をパソコンに取り込む機能があります。また、再生する音声を2分の1倍速にしたり、1.4倍速にしたりする機能や、自動的に繰り返し再生にする機能もあります。

CDから取り込んだ音声のファイル形式をwmaなどからmp3などに変換するフリー又は低価格のソフトもあります(Gom Encorderなど)。

その音声ファイルを編集するソフトにも、フリーのものや低価格のものがあります(Audacity、unitemovieなど)。そのソフトで、英語の文章を暗唱しやすい長さに区切り、メディア・プレーヤーで速度を遅くして繰り返し再生すれば、同じように暗唱することができます。

英文の意味を調べるには、フリーの翻訳サイトがあります(google翻訳など)。英語の読み方を調べるには、やはりフリーのカナふりサイトがあります。おおまかな意味と読みが分かれば、辞書で調べるのは、確実に知りたいときだけに絞れるので、小学生のうちからでも、自学自習で英語を学べるようになります。

小学生のうちに、英語の文章を暗唱して慣れるようにしておけば、同じ勉強法を中学生になってからも、英語教科書の暗唱という形で続けられるようになります。

この英語に慣れることの土台の上に、英単語や英文法の知識的な勉強があります。問題を解くような形の勉強では、英語に慣れるよりも、英語の単語や文法の知識を身につける勉強になってしまうため、時間をかけるわりに実力がつかないのです。

学校では、このほかに理科や社会の勉強もありますが、小学生のうちは、国語と算数さえしっかりできていれば充分です。

中学生の場合、理科は数学と同じ種類の勉強と考え問題集を読む形で取り組みます、社会は国語と同じ種類の勉強と考えて教科書を読む形で取り組みます。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

この、勉強の仕方だったらいいかもと思ったよ~

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 家庭学習(92) ゲーム的教育(4) 国語力読解力(155) 算数・数学(22) 勉強の仕方(119)

言葉の森では、今、ゲームのように楽しくできる勉強というものを考えています。それを、褒美という目標や、競争という強制によって行うのではなく、

勉強という活動自体をゲームのように楽しくできるような工夫をしていきたいと考えています。

勉強は、本来楽しいものです。それは、過去に自分が学んだことが、未来のある時期に生かされるという体験ができるからです。ちょうど、こっちのブロックを積み重ねて、あっちのブロックも積み重ねて、組み合わせてみたら、予想もしなかったすばらしい建物ができたというような体験です。ブロックを積み重ねているときは、単純で退屈な作業のように見えますが、それが未来のある時期に成果として現れると、その退屈だった作業が報われたと感じられるのです。

しかし、問題は、勉強の場合、そういう達成感を味わうまでの時間がかなり長期にわたることです。特に現代のように、学ぶことが多い時代には、退屈な蓄積時間が長く続き、その成果を確かめられるのはずっと先になります。原始時代には、例えば、親から学んだウサギの捕まえ方のような知識が、すぐに実際の成果として生かされるというようなことがよくあったはずです。しかし、

現代の勉強は、それほど単純に成果に結びつくものではありません。だから、勉強という作業の中に、成果が味わえるような工夫をすることが必要になるのです。

■勉強の中心は自習だが、問題を解くような勉強だけでは実力はつかない

勉強というと、多くの人は、解いた問題に○や×がついて点数がつけられ、喜んだり悲しんだりするような光景を思い浮かべると思います。現代の教育では、テストという形の勉強スタイルが一般化しているため、勉強というと問題を解いて○や×がつくという形を連想することが多いのです。

しかし、テストというのは、勉強の成果を測定するもので、勉強そのものではありません。それは、たまに自分のした勉強の定着度を確認するためのものであればいいのです。

ところが、現代では、テストをするような勉強、つまり問題を解くようなスタイルの勉強が主流になっています。それは、勉強が外部の機関である塾や通信教材に委託されるようになってきたためです。

学習塾や通信教材では、問題を解いて○や×をつけるという形に残るものがないと、勉強の形が整えられないからです。

しかし、

問題を解くような勉強や、テストで○×をつけるような勉強では、本当の実力はなかなかつきません。それは、勉強の結果であって、勉強の中身ではないからです。

勉強の中身とは、何かを読んで学び、それを生かし考えるという活動です。だから、本を読むようなことの方が勉強の中身であって、国語の問題を解くことは勉強の外側の結果にすぎません。

その勉強の外側だけに時間をかける形の勉強が多くなっているのです。

■学校で教わったことを家庭で定着させるためにも家庭学習が必要

同じ外部の機関でも、学校というものは、誰もが行って当然と思っていますから、中身のある勉強をすることができます。だから、文章を読むとか、計算の練習をするとか、みんなで話し合って何かを考えるとかいう中身のある活動をすることができます。

ところが、今の学校では、そういう中身のある勉強をすることが難しくなっています。それは、子供の学習環境が多様化しているために、学校の中でまとまった授業をすることが難しくなっているからです。

更に、少子化のため、集団活動のルールになじめない子も多く、クラスの中で全員が同じことをするという時間が取りにくくなっています。

すると、

学校で教えるのは基本のところまでで、それを定着させるのは家庭での学習でということになります。こういう面からも、家庭での自学自習が必要になっています。

ところが、その家庭での学習が、問題を解いて○や×をつけるような形の勉強になっていると、学校では勉強の入口を教えてもらい、家庭では勉強の出口を教えてもらうということになります。

肝心の勉強の中身の時間を確保することが、家庭学習では大事になります。そのために、勉強の仕方を工夫する必要があるのです。 (つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 勉強の仕方(119)

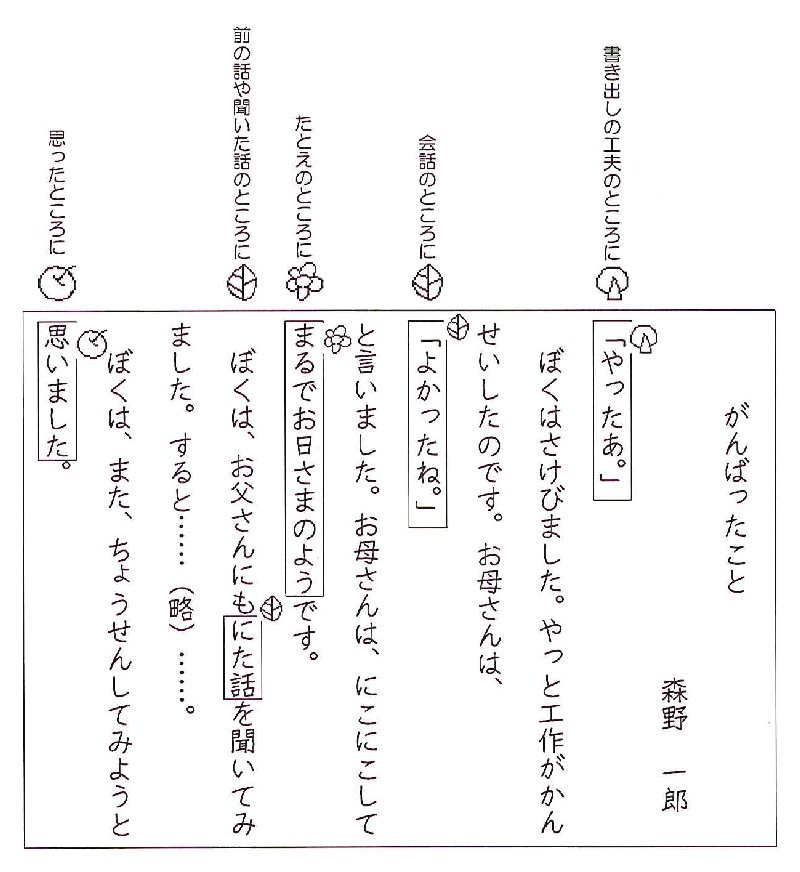

作文に書く「項目」を指導するというのは、言葉の森のオリジナルな作文指導法です。

作文に書く「項目」を指導するというのは、言葉の森のオリジナルな作文指導法です。

この指導法を始めた当時は、この指導法がのみこめない人が多く、説明するのにだいぶ苦労しました。しかし、今は、どの生徒も最初からごく自然に項目を意識して作文を書くようになっています。

言葉の森の作文指導が、褒める指導を中心にしていけるのは、この項目指導があるからです。ほかのところでは、褒める指導といっても、ただ書いた結果を褒めるだけですから、子供たちはなぜ褒められているのかわかりません。

言葉の森では、指導する目標を明確にした上で褒めるので、子供たちも納得できるのです。

さて、言葉の森では、この項目指導の方法について、以前は、できたところに項目シールを貼るという形で取り組んでいました。これは、シールのような具体的なものがないと、子供たちに、目標が目に見えたものにならないと思われたからです。

しかし、何年も指導を続けている間に、次のような声を聞くことがありました。

「言葉の森で作文を書くときは上手に書けるのに、学校で作文を書くとうまく書けず、ありきたりの作文になってしまう」

子供たちは、何度も行きつ戻りつしながら上達していくので、言葉の森でうまく書けたなら、それはやがて学校の作文にも反映していきます。だから、これは特に問題ではないのですが、同時に、言葉の森で勉強したことがその子の中に定着するのに時間がかかるという問題があるということもわかったのです。

その原因のひとつは、項目指導が、項目シールを貼るというような外からの道具に頼ったものだったからではないかと思いました。

考えてみると、

日本文化の特徴は、道具に頼ることをできるだけ避け、道具の代わりに技術で対応しようとするところがあります。例えば、欧米では、フォーク、スプーン、ナイフという具合に、使い道によって道具が異なっていますが、日本はすべてお箸です。欧米では、物を入れるのにバッグを使いますから、物の種類によってバッグのサイズや形が変わりますが、日本では昔は風呂敷1枚でほとんどすべてまかなってきました。風呂敷の使い方の中には、スイカの包み方や一升瓶の包み方のようなものもあるようです。

道具に頼ると、道具のないところでは仕事ができません。しかし、道具の代わりに、箸の使い方、風呂敷の使い方のような身についた技術があれば、その技術だけでほとんどのことができます。

同じことを作文の項目指導にもあてはめてみると、項目シールというのは、どちらかといえば欧米的な発想です。極端に言えば、シールがないと作文の書き方がわからないというようなことにもなりかねません。

そこで、項目シールの代わりに、生徒本人が手書きで項目マークを書くことにしました。

指導のしやすさから言えば、項目シールの方がずっと使いやすいのですが、子供たちには、道具に頼らず技術でカバーするという日本文化的な発想も身につけてほしいという気持ちもありました。

今の子供たちの勉強の環境を見ると、教材や設備が至れり尽くせりで、かえって自分で工夫して勉強するという意識が希薄になっている感じを受けます。言葉の森の教材は、どちらかといえばその反対で、感想文の指導なども素材を与えて、先生が電話で解説して、あとは自力で書いてもらうという形です。

言葉の森以外の作文通信講座では、スモールステップ方式で、細かい準備のようなことに時間を使いすぎている感じを受けます。細かい準備をしてくれるというのは、一見よさそうに見えますが、そういう勉強をしてきた子は、教材に頼る勉強になっているためにかえって作文の技術が身につかないのではないかと思います。

ところで、なぜ項目の言葉ではなく、マークという絵なのかというと、項目の言葉である、構成、題材、表現、主題などは、小学校低学年では難しすぎるからです。そこで、構成は「枝」のマーク、題材は「葉っぱ」のマーク、表現は「花」のマーク、主題は「実」のマークとしました。

作文を1本の木になぞらえると、構成というのは幹と枝のようなものです。同様に、題材は葉っぱ、表現は花、そして、主題は作文の目標ともなる実です。

最初に、項目シールからこの項目マークに変えたときは、うまくマークが書けない子がほとんどでした。今でも、マークを書くということがよくのみこめていない子もいると思います。

しかし、子供はやはり適応力が高く、最近では、先生が何も言わなくても自分でどんどん項目マークを書いてくるようになりました。

項目シールではなく、手書きの項目マークを書くということがもっと定着すれば、今度は学校で作文を書くときも、言葉の森で書くときと同じような書き方ができると思います。

以下は、体験学習用の教材の一部ですが、項目マークをどのように使うかということがわかると思います。

【小3ぐらいの子の作文と項目の書き方の例】

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 作文の書き方(108)

勉強は、もともと楽しいものです。

それは、自分が進歩向上するということが勉強の本質だからです。

しかし、その勉強が今、多くの子供たちにとって楽しいものになっていないのは、勉強による進歩向上がなかなか実感できないからです。

そして、そのかわり、自分の心の中からの意欲ではなく、自分の外からの強制によって勉強をするような状況があるからです。

嫌な勉強を、褒美や競争によって楽しくするのではなく、もっと自然な形で自分の向上心に結びつけて楽しくする工夫が必要です。

ほとんどの子は、高校生になるころに勉強の面白さに気づきはじめます。

それは、小中学校と長い単調な登り坂を登ってきて、高校生のころになるとその登り坂が尾根につながるからです。

だから、小中学校のころから、その登り坂を楽しめるような工夫をすればいいのです。

そういう工夫を、言葉の森では今考えているところです。

今日は、うっすらと寒い曇り空です。

しかし、心の温かさは心の持ちようで決まります。

今日も、温かい心でいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 勉強の仕方(119) ゲーム的教育(4)

小3の子の母親からの質問とその答えというのが、あるサイトにありました。

====

【質問】

作文が苦手です。話す時はいろいろな表現で上手に話しますが、そのことを文字にするとうまく表現できません。読書は大好きで、物語をよく読みます。(小3男子の母親)

【○○氏からのアドバイス】

「話せる」が「書けない」子どもには、共通する文章の特徴があります。

●語彙不足

……(略)……。

●文頭から文末の流れがおかしい

……(略)……。

●文と文の関係があいまい

……(略)……。

●文章の構成が苦手

……(略)……。

一足飛びに上手な文章を書けるようにはなりません。「一文の流れ」はよいか、「文と文の関係」はしっかりしているかなど、段階的に学んでいきましょう。練習をくり返すと、意外に短い期間で、書き方が上手になっていきます。

====

うーん、こういうアドバイスだったら、誰でも考えつきそう。

それで、このアドバイスを見て、お母さんは納得するでしょうか。

実は、本当は、こういうことなのです。

話すことが上手で読書が好きだが、作文が苦手というのは、書いた作文をいつも注意されていたからです。

読書が好きな子なら、例外なく、作文も好きになります。

そして、もちろん上手になります。

しかし、このアドバイスのとおりに、いろいろおかしいところをチェックしていけば、作文は更に苦手になっていくだけです。

この違いはどこから来ているかというと、作文の教え方なのです。

世間の多くの作文指導は、事前に何も教えずにただ書かせて、そのあとじっくり添削するタイプの教え方をしています。

指導がないのに評価だけに力を入れているのです。

また、指導があるとしても、「あれをしちゃいけない」「これをしちゃいけない」という後ろ向きの指導ばかりです。

禁止事項だけの指導で、そのとおり書けたとしても面白くも何ともありません。

作文指導に熱心な先生にあたるほど作文が嫌いになる子が多いというのは、こういう事情があるからなのです。

小3から小4にかけてというのは、本当は書くことが好きで楽しくなる時期です。

その時期に作文が苦手になるとしたら、それは周囲の大人の問題なのです。

昨日は、降りすぎというほどの雪の降り方でした。

成人式のみなさんは、大変だったと思います。

しかし、今日はもう快晴です。

これから成人になる人も、そして日本も、自立する前には雪や雨や風や嵐があるということでしょう。

しかし、それもすぐに過ぎ去り、明るい太陽が昇ってくるのです。

大雪と思えば大雪ですが、この程度と思えばこの程度です。

大難が小難に変わったと思えば、かえってよかったということでしょう。

今日はまだ道路に雪が凍っています。

一歩一歩踏みしめて、今日もいい一日を迎えてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 作文教育(134)