●動画:

https://youtu.be/yTK9bMv4rAY

10月の読解検定を受けた、国語読解クラスに参加している小6と中1の生徒の点数を集計してみました。

すると、中1では全員、小6でもほぼ全員の点数が、9月の読解検定よりも上がっていました。

単に点数が上がったのではなく、平均点との差が上がっていたので、偏差値が上がっていたのと同じです。

受検した生徒の中には、小6と中1の生徒で、それぞれ100点を取った人もいました。

10月の読解検定の小6の平均点は57点、中1の平均点は51点でした。

こういう難度の高いテストで100点を取るのはかなり難しいです。

ところで、読解検定は100点を取るのが目標の試験です。

理詰めに解けば100点を取れるはずだという前提で試験を受けるから、力がつきます。

だから、国語読解クラスでは、読解検定の分析を生徒自身がするようにしています。

先生の解説を聞くだけでは、わかった気がするだけになってしまうからです。

しかし、その学年の読解検定が難しすぎるという人もいると思います。

そういうときは、受検する学年を下げて試験を受けてください。

そして、理詰めに解けば100点を取れるという感覚を身につけていくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読解検定の点数を集計したところ、やはりほぼ全員が1ヶ月前よりも点数が上がっていました。

実は、学年が上がるほど、国語の点数は上がりやすくなります。

それは、理詰めに解くというコツがわかるようになるからです。

小学校低中学年の場合はまだ、理詰めに解くというよりも、読む力だけで解く面があります。

だから、この時期は、解き方のコツよりも、まず読書力をつけておくことが大事なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0) 国語力読解力(155)

●動画:

https://youtu.be/ztnDNCQfDUs

AI(人工知能)という言葉をそのまま受け取ると、やがてAIが人間を超えるのではないかと思ってしまう人がいます。

一方、AIにでできないことというと、感受性とか想像力とかいう定義の不明確な言葉で考えようとする人もいます。

このどちらも、AIと人間の本質的な違いを理解していません。

人間とAIが異なる最も大きな点は、人間は、生きるための欲望を持っているところです。

よりよく生きたいという欲望を持っているからこそ、何も問題のないように見えるところに問題を発見する問題意識を持ち、何もないところに新しい未知のものを創造しようとする創造意欲が出てくるのです。

では、思考力とは何かというと、低い思考力は、AがBでBがCならAはCであるというような論理の道筋を追う力です。

高い思考力は、相異なるものの同一性と、同一であるものの異質性を見つける力です。

この高い思考力は、主に言葉によって支えられています。

また、数学は、数や図形という「言葉」を使って考える思考力です。

共感力は何かというと、自分と他者との一体感です。

その共感力は、あらゆるものを愛する力と、幸福に生きる力と結びついています。

これからの教育で大事なことは、知識を詰め込み再現する力を育てることではなく、創造力、思考力、共感力を育てることです。

そのために何が重要かというのは、人によって様々な考えがあると思いますが、私は、読書と対話と熱中できる遊びと自然だと思います。

(読書は、楽しい読書と難しい読書の両方が必要です。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

AIに対する過大評価と過小評価があると思います。

AIの優れている点は、エゴを持たないことです。

だから、正しく使えさえすれば、最大多数の最大幸福のようなことを目標にすることができます。

人間には、まずこれはできません。

AIの弱点は、生きるための意欲を持たない点です。

知能というソフトは、いくらでもコピーできるので、よりよい生き方をしたいという意欲がもともとないのです。

だから、人間の目指す分野は、感性とか想像力とかいう定義の不明確な概念ではなく、人間が身体と意欲を持っているがゆえに生まれる創造力と思考力と共感力です。

今後の教育も、子育ても、この方向で行っていく必要があります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 創造力(9)

●動画:

https://youtu.be/0-qZ9W1Y4WY

連絡が遅くなってしまいましたので、ご質問やご意見は、質問感想掲示板にお願いします。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=123

■1.

4月末からのシステム変更のため、登録データが消えるなど、人によってですが、いろいろトラブルがありました。

もうだいぶ落ち着いてきたので、今後は大きい問題はないと思います。

ただ、最後の難関であるサーバーの新OSへの移行が10月末から11月にかけてあります。

しかし、これは、新OSへ移行するまでは、旧OSでウェブを運営していくので、大きな問題はないと思います。

新OSへの移行が完了し、新しいサーバーで森リンが動くようになったら、作文検定を行います。

■2.

作文検定は自由参加、学期に1回行う予定、料金は1,650円。

対象は小1~高3。45分でその学年の課題に取り組みます。(ただし最長の字数は800字)

送信はテキスト入力になるので、小学校低中学年の生徒の場合は、保護者の方にテキスト化をお願いする予定です。

小4以上は、できるだけ本人がパソコン入力ができるようにするといいです。

森リン点が出ると、自分の進歩のあとが数値でわかるようになります。

■3.

国語読解クラスの無料体験学習を行っています。

★今後、国語読解クラスのクラス数が増えてきたら、時期を見て、同学年の生徒でまとまれるようにクラス編成を行う予定です。

その場合、担当の先生が交代することもありますのでご了承ください。

■4.

オンラインクラスの定員はこれまで5人でしたが、個別指導を充実させるために、今後4人を定員にします。

すでに5人でクラスができている場合はそのままでいいです。

振替は、5人まで受け入れるようにしますので、振替の希望は4人以内のクラスでお願いします。

(生徒のいないクラスへの振替はできません。)

■5.

算数数学クラスと英語クラスの中学生の教材は、トップ高向けの難しい教材なので、今後通常の難易度の教材を追加する予定です。

■6.

公中理系、公中文系を受講している公立中高一貫校受験生は、これまでの教材がひととおり済んでいたら、新しい教材として、文系T、理系T、実戦編に取り組んでください。

文系T、理系Tはこれまでと同じように、まとめの意味で全部読んで理解できるようにしてください。(内容は結構難しいです)

実戦編は、実際のいくつかの学校の過去問なので、受験のスピードアップの練習として取り組んでいくといいと思います。

https://www.mori7.com/teraon/jgkyouzai.php

■7.

「あん唱コンクール」があります。(学校図書館協議会主催)

https://www.asagaku.com/solasido.html

180秒以内の動画で、詩(詩でなくてもよい)の暗唱の動画を送ります。

暗唱長文の中で、自分の気に入ったものを選んで送るといいと思います。

賞は、金賞・銀賞・銅賞・それぞれ賞状と図書カード1万円です。

言葉の森の団体応募では送りませんので、個人で申し込んでください。

ただし、言葉の森の生徒で、同じものが重複するよりも、人によって違うものがいいと思うので、暗唱したい文章が決まったら、質問感想掲示板に書いておいてください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=123

暗唱はただ棒読みをするよりも、明るい笑顔で楽しそうに暗唱した方がいいと思います。

工夫してみてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

>算数数学クラスと英語クラスの

>中学生の教材は、トップ高向け

ここでおっしゃっている、1都3県での

トップ高を学校名をあげて、具体的に

教えてください。

ご紹介ありがとうございます。

偏差値ではかるのは賛否両論あるように

思うのですが、受験に限定すると、

トップ高とは偏差値いくつ以上の学校なので

しょうか?

それとも、各都道府県別で、上から何番めくらい、

と考えるのでしょうか?

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

●動画:

https://youtu.be/LfURGth0Tb8

国語の勉強として、問題集を解くことを考える人が多いと思いますが、問題集をいくら解いても力はつきません。

なぜかというと、問題を解いて正解だった問題は、やらなくてもできた問題だったので、その問題を解くだけ時間の無駄だったということです。

では、正解でなかった問題はどうかというと、ほとんどの人は、解答や解説を見て、なるほどと思うだけで終わりにします。

なぜ、自分が間違えたのかを理詰めに説明できなければ、同じような問題が出ても、同じように間違えるだけです。

大事なのは、正解と不正解を理屈で説明できることですが、そこまでやれる人はほとんどいません。

問題集を解く勉強と反対に、国語の力をつけるために読書をすすめる人も多いと思います。

しかし、読書なら何でもいいというのではありません。

易しい本は、読めば読むほど読解力が低下します。

その生徒の力相応に、ある程度難しい文章を読まなければ、読む力はつかないのです。

しかし、読書は、国語の力をつけるためにだけ読むものではありません。

簡単に言えば、読書の楽しさを味わうために読むものです。

だから、読書の基本は、その子が面白く読めるかどうかです。

その面白く読める読書自体が不足している子は、意外と多いのです。

読書で国語力がつくわけではありませんが、読書が好きであることは、国語の力をつける前提です。

読書は、大人になっても必要です。

もちろん、社会生活のほとんどは、特に読書をしなくても間に合います。

しかし、読書の習慣がなければ、学校時代に身につけた知識やものの考え方のまま成長しません。

現代のように、次々と新しい技術や新しい考え方が生まれる時代には、学校で学んだ知識でいることは、時代に取り残されることなのです。

言葉の森の国語読解クラスの勉強は、次のようなやり方です。

まず、毎日の家庭学習として、問題集読書をします。

これは、自分にわかる程度の音読です。朗読ではありません。

だから、保護者は近くで聞いていても、決して読み方を注意しないことです。

時々、「間違っていても注意しないのですか」と質問されるお母さんがいますが、最初のうちは間違っていても注意せずにほめるだけです。

そして、音読に慣れてきたら、読み方をたっぷり褒めたあと、1日に1回と限定して注意するといいと思います。

しかし、その場合も、子供が明らかに理解できる範囲の注意に限定することです。

子供が理解できない注意とは、「しっかり読みなさい」とか「心を込めて読みなさい」とかいう、抽象的な注意です。

親の前で音読をしたがらない子は、低学年のころに音読を注意された子です。

同じように、作文をなかなか書けない子は、低学年のころに親に注意された子です。

注意されたのは、親ではなく、先生からという場合もあります。

人間は、欠点を直して上達するのではありません。

長所を認められて上達していくのです。

問題集読書は、1冊を5回以上繰り返し読みます。

つまり、最後まで読んだら、また最初に戻って読むということです。

このように繰り返し読んでいれば、先生が口頭試問で質問したときに、頭の中にある範囲ですぐに答えられます。

質問されたときに、問題集の問題文を見直さなければ答えられないという場合は、まだ読む回数が少ないということです。

なぜ繰り返して読むことが大事かというと、子供でも大人でも同じですが、1回読んだだけでは、自分がすでに大方わかっているレベルのことしか読んでいないからです。

2回、3回と繰り返し読むと、1回目に読み取れていなかったことが読めるようになります。

文章を深く読むというのは、ゆっくり読むことでも、語句の意味を調べながら読むことでもなく、ただ繰り返し読むことです。

だから、精読とは復読のことなのです。

問題集は、ただ読むだけでなく、自分なりによく理解できたところに傍線を引いて読むようにします。

読んだ文章に線を引くという習慣ができると、試験などで国語の問題を解くときも、自然に傍線を引いて読めるようになります。

毎月の読解検定は、受けても受けなくてもどちらでもかまいません。

国語読解クラスでは、読解問題が表示されるので、それを自分で解いて採点すればいいからです。

しかし、読解検定という形でないと、子供はなかなか真剣に取り組みません。

国語の問題を解くには、真剣に読むことが必要だからです。

読解検定の問題を解いたあと、なぜある答えが正解で、他の答えが不正解であるかということを理詰めで説明します。

大事なのは、なぜ正解が正解なのかではなく、なぜ不正解が正解でないのかということの方です。

この発想ができるようになると、国語の成績は急に上がります。

子供がひとりでは説明できないときは、親も一緒に考えてあげてください。

親もよく説明できないというときは、言葉の森に聞いてください。

しかし、あまり多くの説明できない問題があるときは、学年を下げて読解検定を受けるようにするといいと思います。

逆に、その学年の読解検定で100点を連続して3回取った場合は、学年を上げて受検してもいいかもしれません。

そういう生徒は、国語はもう心配ないので、他の教科に力を入れるか、読書を発展させるかしていくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

●動画:

https://youtu.be/h8Kpqn9BiEQ

国語読解クラスで勉強している生徒のほとんどが、読解検定の成績を上げています。

しかし、厳しい詰め込み勉強をしているのではありません。

問題集読書の自主学習を中心に、読解検定の理詰めの分析を続けているだけです。

実は、私(中根)は、みんなの成績がもっと急速に上がると思っていました。

それは、これまで、高校生に読解問題の解き方のコツを教えたときに、ほぼすべての生徒が次の週から飛躍的にセンター試験の成績を上げていたからです。

しかし、小学生や中学生では、まだ読む力の基礎ができていないこともあるので、理詰めの理解だけではすぐには成績に反映しないこともあるのだとわかりました。

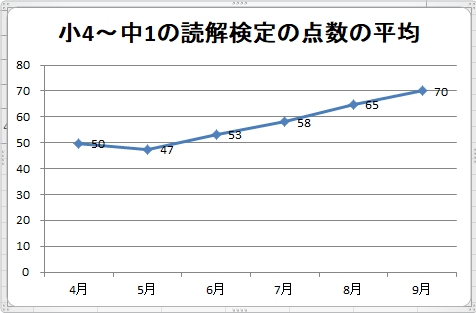

それでも、この4月から9月までの6ヶ月の点数を集計してみると、やはりほとんどの生徒の成績は上がっていたのです。

そこで、この国語読解クラスを、もっと多くの人に体験してもらうために、11月10日まで、一ヶ月の無料体験学習期間を設けました。

詳しくは、

「国語読解クラス 国語力、読解力が必ずつく新しいオンライン教育」をごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 体験学習(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンラインサロン(0)

例えば、国語読解のオンラインクラスでは、生徒と先生が共通の問題文をもとに、楽しくお喋りをします。

それは、先生による生徒への口頭質問なのですが、先生と生徒が一対一で話をするので、先生はその生徒の答え方の度合いによって、生徒が答えやすくしたり、逆に生徒により難しい質問を出したりできます。

しかし、外見から見れば、それは先生と生徒とのただの楽しい対話に見えるでしょう。

だから、生徒は、できが悪いときでも暗くなるようなことはありません。

しかし、それで、何も問題はありません。

これが、もし、30人学級のような規模であったら、先生は生徒との一対一の対話などはできませんから、全員一斉のテストをすることになります。

そのテストの出来不出来によって、生徒を評価するようになります。

すると、やがて、先生は、生徒を点数を通して見るようになり、生徒は、自分がそういう見られ方をされていることを漠然と理解するようになります。

これで、勉強が楽しいものになるとは思えません。

だから、勉強の楽しさは、他の生徒との競争の中で勝つ楽しさのようなものに変化してしまうのです。

オンラインクラスは、競争で勝つ楽しさのようなものはなく、ただ対話をする楽しさの中で勉強が進みます。

その楽しいだけの勉強で実力がつくのは、先生が、テストのようなものを通さずに、生徒の実力を把握しているからです。

国語読解クラスの生徒の、今年の4月から9月までの点数の推移を見ると、ほとんどの生徒が読解検定の点数を上げています。

問題集読書と理詰めの読解検定をセットで勉強すれば、早い遅いの違いはあれ、誰でも国語の成績は上がるのです。

国語に限らず、勉強はすべて、厳しい授業で力がつくのではありません。

正しい勉強法と、生徒の自主的な学習と、先生が生徒を把握できる少人数クラスの個別指導で力がつくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0) 国語力読解力(155)

ママの部屋には観葉植物がいくつか並んでいます。

その中に姫モンステラがあります。姫という名がついているので、可愛らしいスモールサイズを想像してしまいますが、それは大きな間違いです。

確かに葉っぱは小さ目ですが、背はグングン伸びて、もうすぐ天井につきそうです。

ママは、「姫なのに……!」と悲鳴を上げていました。

私は、姫モンステラにはすごい力が秘められているのだなと思いました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)