通学教室で、付箋読書の指導をしています。みんな、よく読んできます。

付箋読書のよい点は、早く読めて記録が残ることです。早く読むといういうよりも、一目で把握するような読み方です。

これまでは、生徒の読んだ本の感想を先生が一人ずつ聞いていました。すると、かなり長い話になってしまい、生徒が並んでしまうことも出てきます。そこで、本の感想をしゃべるのではなく、書かせることにしました。

書かせるといっても四行詩です。なぜ四行詩かというと、

本を読んだら伝えたい内容があるはずであり、それを作品的に短時間で伝えるということが四行詩としという形でなら簡単にできるからです。

本の感想に限らず、誰でもひらめきが浮かぶことがあります。しかし、伝える手段がないと、ほとんどのひらめきは忘れてしまいます。

短歌や俳句を書く人なら、作品化して残すこともできますが、短歌や俳句は慣れるまではやや敷居が高いものです。また、説明的意見的なものは、短歌や俳句では書きにくいという面があります。

ブログなどを書いている人なら、思いつきをメモにしておき、あとで長い文章に仕上げることもできます。しかし、そういうことをする時間的な余裕のある人は限られています。

メモだけをして、思いつきを残しておくこともできないことではありませんが、その後の使い道がないことは、メモをする気にもなれないのが普通です。

そこで、四行詩が登場します。四行詩の利点は、作品性があることと短時間でできることです。

四行詩の条件はただひとつ、四行で書かれていることだけです。できれば、リズム感があることや、たとえや自作名言などの光る表現があることも条件ですが、これらはなくても構いません。

詩的なリズム感というのは、いわく言いがたいものです。現代詩には、詩的なリズムがあります。しかしそれは、韻を踏むとか五七五で書かれているとかいうはっきりしたルールにはなっていません。多くの優れた詩に接することによって、自然に感じてくるものなのだと思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) 四行詩(13)

長文暗唱の自習は、続けにくい面があります。父母アンケートでも、いくつかそういう声が寄せられていました。

うまく続けるためには、ルールを決めておくことが大事なようです。例えば10分間をタイマーで計る方法や、自分の声を録音してそれを聴く方法や、朝起きたら朝ご飯の前にやる方法など、ルールを決めておくと続けやすくなります。

何度も読んで暗唱できるようにするというのは、形として残らないので、張り合いがなくなりやすい勉強です。そこで言葉の森では、毎週授業の前に、先生が暗唱チェックを行っています。しかし、暗唱という勉強を初めてやる子も多いので、始めること自体に壁があるということもあるようです。

そこで、

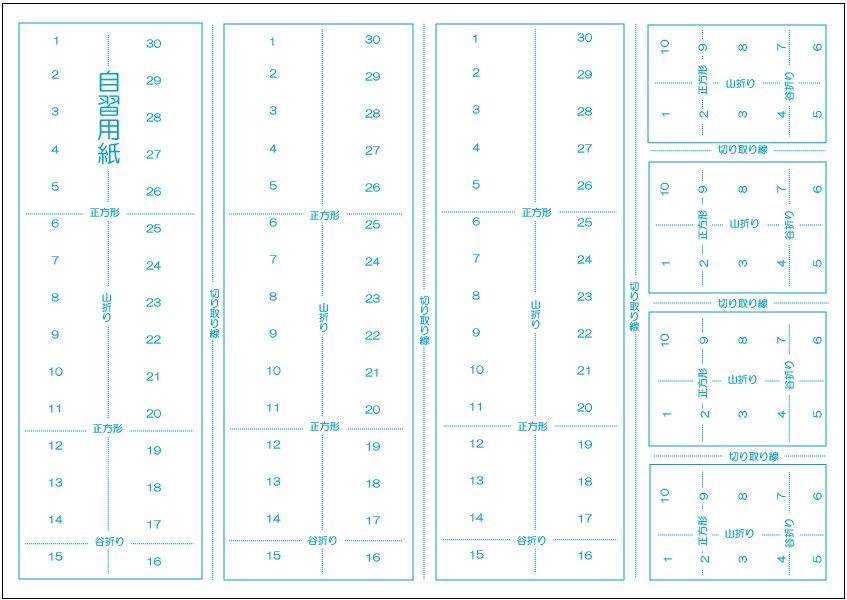

暗唱用の自習用紙を作ることにしました。これは、A4サイズ1枚の紙を切り取り線で切って、10分間の暗唱カウンターとして使うものです。回数を数えるときにその回数の形が残るという点で、タイマーよりもわかりやすくなっています。しかも、片手で操作できるので簡単です。さらに、何日も続けて暗唱すると、その蓄積の結果も形として残ります。

通学教室では、9月から900字暗唱に挑戦する予定です。暗唱できた文章は、さらに暗写することも考えています。これによって、段落や読点も自然に覚えられるようになります。900字暗唱は、記憶術の練習にもなります。最初のうちは、作文にも使えるような文章を暗唱の長文として作る予定です。

通学教室で様子を見て、いずれ通信教室にも拡張していきたいと思っています。

自習用紙の使い方は、こちらのページに載っています。

https://www.mori7.com/mori/mori/annsyou.php

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

構成図の役割は、考えることです。書こうとするテーマに関する材料並べると、自分が書こうと思っている内容の全体構造が見えてきます。

構成図の役割は、考えることです。書こうとするテーマに関する材料並べると、自分が書こうと思っている内容の全体構造が見えてきます。

それに対し、書きながら考える従来のやり方では、すでに全体像が分かっているものなら書けますが、そうでないものに関しては、暗闇を足元の近くだけを照らすライトを頼りに走るようなものです。その結果、途中まで書いて方向が違っていることに気づき、これまでのものを消して書き直すという結果になることもよくあります。

構成図があると、ゴールまでの道筋が見えるので安心して走ることができます。

構成図のこのような効用を生かすためには、作文を書く前に書こうと思っていることを網羅することが大事です。

子供によっては、書くことが分かっているから構成図なしですぐに書き始めたいという場合もあります。しかし、その結果、途中で書くことがなくなり書き続けられなくなることもよくあります。最初から構成図を書いて始めた方が、結局は長く速く書けたということも多いのです。

構成図があると、書こうと思っていることの作文化がすぐに始められます。

しかし音声入力の場合は、構成図と音声入力の間にもう一つの過程が必要になります。

これは、構成図に接続詞や助動詞を追加することです。例えば、構成図で「構成図があれば作文化が簡単→音声入力にはもう一つの過程が必要」と書いたとしたら、そこを「構成図があれば作文化が簡単(になります)→(しかし)音声入力にはもう一つの過程が必要(です)」などと編集するということです。編集する過程で順序を変えたり、省略したりするところも出てきます。

この方法によって、音声化が途中で止まることなく滑らかにできるようになります。

800-1200字の作文を書く場合にかかる時間は、構成図が5-10分、構成図の編集も5-10分、音声入力も5-10分というところです。

※構成図は、現在、通信教室の中学生以上、通学教室の小3以上の生徒を対象に行っています。

構成図は、10月から通信教室でも小3以上の生徒を対象に行う予定です。

※音声入力は、現在、通学教室の中学生以上の生徒を対象に行っています。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。音声入力(10)

50字の暗唱は、すぐにできます。100字の暗唱は、十数回でできます。早い人は数回できるでしょう。時間としては大体5分から10分です。

300字になると、暗唱は急に難しくなります。しかし、それでも、2、30回で覚えられます。

ところが900字になると、暗唱はさらに難しくなってきます。これも、本当は回数を反復して暗唱できるようにしたほうがいいのですが、あまり壁が高いと挫折してしまう人も多くなります。

音読や暗唱の大切さは、シュリーマン、本多静六、湯川秀樹などの例を挙げて、多くの人によって紹介されています。しかし、ほとんどの人が実践できないのは、長い文章になると急に難しくなってくるためです。

そこで、長文の暗唱に、記憶術を併用して覚える方法を提案することにしました。

900字の暗唱でいちばん難しいのは、文の出だしです。先生が生徒の暗唱チェックをするときも、出だしの一、二語を言えば、すぐに続きが出てくる子が多くいます。そこで出だしの一語を記憶術で覚えるようにしてみます。

まず

第一に、身近なもの、例えば自分の身体などを使って順番を決めます。そのほかに、家の中の部屋、家から学校までの道筋なども使えます。

1、頭のてっぺん

2、おでこ

3、左目

4、右目

5、鼻

6、左耳

7、右耳

8、口

9、のど

10、左肩

11、左ひじ

12、左手

13、右肩

14、右ひじ

15、右手

16、左胸

17、右胸

18、おへそ

19、左のおしり

20、左ひざ

21、左足

22、右のおしり

23、右ひざ

24、右足

などと順番をつけていきます。

900字の暗唱であれば右手ぐらいまでに終わるものがほとんどです。

第二に、出だしの言葉を、最初に思いついた連想でイメージ化します。あれこれ考えずに最初の思いつきを生かすことが大事です。

第三に、順番をつけた身体の部分に、そのイメージをできるだけオーバーに結びつけます。長い文のときは出だしの言葉のイメージと次のキーワードのイメージを結びつけてもいいでしょう。

なお、900字の暗唱が終わり、新しい900字の長文を覚えるときは、古いイメージは外しておきます。その方が混乱しません。

実例を元に説明してみましょう。

次の文章を覚えるとします。長くなるので最初の300字だけにしますが、同じ要領で900字まで覚えられます。

====

現代文明が、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料に依存し、化石燃料を利用して成り立っているのに対して、江戸文化は、太陽エネルギーだけを使って成り立っていた。

具体的にいうなら、徹底的に植物に依存し、植物を利用した時代だった。

もちろん、植物以外の資源を利用する漁業や、鉱物を加工して金属や陶磁器を作る産業も発達したが、中心になるのはさまざまな形での植物の利用だった。

植物を育てる重要な作業にも、人力とわずかな家畜の力しか使わなかったが、考えてみると、人間は去年の太陽で育った穀物などを食べて動いているし、馬や牛も去年か今年の太陽で育った穀物やわら、草などで生きているから、結局は、産業も過去一、二年の太陽エネルギーだけを利用して成り立っていたことになる。

今のように石油で暖めるハウス栽培をすれば、真冬でも胡瓜やトマトを出荷できるし、大きな船で遠洋漁業に出れば、日本では獲(と)れない魚を獲(と)って来ることもできる。

ところが、太陽エネルギーだけを利用して植物栽培や漁業をやっていた当時は、それぞれの土地柄に合った作物を育て、季節の海産物を利用するほかなかった。

====

四つの文のそれぞれの出だしの言葉は、「現代文明が」「具体的に」「もちろん」「植物を」「今のように」「ところが」です。

これらの言葉を最初の思いつきでイメージ化し、そのイメージをできるだけオーバーに、リアルに、感覚的に、実感をこめて身体に結びつけます。

「現代文明が」→げ……→ゲンゴロウ→ゲンゴロウが頭のてっぺんをかじっている。「ガリガリ」。

「具体的に」→ぐ……ラーメンの具のシナチク→シナチクがおでこにペタリとくっついた。「あちちち」。

「もちろん」→もち……→おもち→おもちが左目にくっついた。「わあ、とれない」。

「植物を」→植物……→そのまま植物で→ベランダにあるゼラニウムの植木鉢が右目にぶつかって、葉っぱが目に入った。「いたたた」。

「今のように」→いま……→今川焼き→今川焼きが鼻の穴にささって、あんこがぐにゅっと出てきた。「ふがふが」。

「ところが」→ところ……→トコロテン→トコロテンが左耳につるりと入ってきた。なんだか冷たくて気持ち悪い。

このようにイメージを使って感覚的に覚えた記憶は、忘れようとしても簡単に忘れられません。

そこで、新しい記憶を開始するときは、前の記憶を一つずつ外していきます。

「頭のてっぺんのゲンゴロウが飛んでいった。やれやれ」「おでこのシナチクを取った。ああ、よかった」「左目のおもちも取った。これで安心」などというように、外すときもイメージを使っていきます。

いったんこのやり方を覚えれば、勉強にも生活にも、いろいろなところに応用できます。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

この世で一番参考になる

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

↑ ドングリの木、マテバシイ

20世紀は、アメリカ発のグローバル化の時代でした。その象徴は、マクドナルド、コカコーラ、自動車、IT、金融テクノロジーなどでした。

工業国としては衰退したアメリカは、金融による日本支配で覇権の延命を図りました。一時期は、実質的に日本が国力ナンバーワンの時代がありました。しかしやがて日本は老人国家になっていきます。その結果、現在、世界の覇権は、米国から日本を通り越して中国に移りつつあります。

しかし、中国にアメリカのようなグローバル化する文化はあるのでしょうか。中国は人口と領土で自国の影響力を強めています。しかし、その影響力によってどういう世界文化を広げるつもりかといえば、その中身はないようです。

けれども、今後、中国によるグローバル化が進展することは止められないでしょう。そのときに、

日本が中国のグローバル化に飲み込まれないようにするためには、どういう道を選択することができるのでしょうか。

アメリカは、マネーの力によるグローバル化を押し進めました。中国は人口の力によるグローバル化を押し進めようとしています。

日本には、日本文化を守るために鎖国をするという選択肢もあります。しかし、それは日本が年老いた風流人の箱庭国家になって衰退していくことです。未来の日本は、移民の流入も含めてグローバル化の流れは止められないという情勢のもとで考えていく必要があります。

そのときに問題なのは、守るべき日本文化の輪郭が不鮮明だということです。

明治時代、欧米文化に遭遇した日本には、和魂洋才という返し技がありました。それは、江戸時代に蓄積した膨大な日本文化があったから可能だったのです。

しかし、今の日本は敗戦によって文化の根を切られている状態です。大事なことは、曖昧でムード的な否定形の日本文化ではなく、明確で理論的な肯定形の日本文化を打ち立てることです。

日本文化がそのような普遍性を持つためには、つまり日本以外の人にも通じる文化となるためには、日本という特殊で具体的な条件を離れた抽象化が必要になります。

この抽象化は、主に言語によってなされるものですが、言語以外の抽象化もちろんあります。例えば、行為による抽象化というものがあります。只管打座、江戸しぐさ、トイレ掃除の文化などは、行為を通して伝える日本文化です。

21世紀のグローバル化には、四書五経のレベルの文化では不十分です。また、キリスト教や仏教という宗教のレベルの文化でも対応しきれません。現代の科学技術の成果をふまえた新しい世界観、社会観、自然観、そして、人生観、人間観を提唱する必要があります。

この新しい文化が、これまでの西欧のデカルト・ニュートン・ダーウィン・アダムスミス・マルサス的なパラダイムをのりこえた、新しい日本文化的なパラダイムになると思います。

そういうパラダイムの創造が可能なのは、日本文化が、これまでの歴史の中で穏やかな人間性と科学技術の先進性を両立させてきたという面を持っているからです。

中国を中心とした世界のグローバル化は止められません。日本は、土地や人口のグローバル化ではなく、文化のグローバル化を担う役割を持っています。この世界に広げる日本文化という道が、日本の文化を守りつつ世界の平和と発展に貢献する道です。

言葉の森の作文教室も、この大きな流れの中に位置づけて行っていきたいと思っています。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

今、言葉の森の作文教室とは別に、言葉の森読書暗唱クラブという教室を計画しています。

その内容は、付箋読書による読書指導と、長文暗唱と筆写の指導です。読書については、読んだあと読書図を書かせるということも考えていますが、あまり複雑にすると時間がかかるので、読書と暗唱のチェックが中心になると思います。

なぜ、こういうスタイルの教室を考えたかというと、今の子供たちの国語力、思考力、表現力をもっと向上させる必要があると感じたためです。国語力さえあれば、英語や数学はすぐにできるようになります。逆に、国語力がないと、英語や数学が今いくらできているように見えても、やがて限界が来ます。

しかし、現在行われている国語の指導のほとんどは、問題を解くような形のものが多く、国語力をつけるにはあまり効果がありません。国語力をつけるためには、実際に読んだり書いたりすることが大事で、問題を解く形での練習は能率が悪いのです。

不況の深化によって、これからの社会は収入の二極分化が更に進んでいくと思われます。しかし、教育のように人間の生活に欠かせないものは、平等に機会が与えられなければなりません。

今、教育にお金がかかるのは、教材と教え方がコストのかかるような仕組みでできているからです。しかし、読書と暗唱と筆写であれば、教材や教え方をかなりシンプルにすることができます。読書については、本の貸出というところにコストがかかりますが、これは、近所の数家族が共同で本を購入し回し読みするような形でいくらでも安くすることができます。

読書暗唱クラブは、今はまだ案の段階ですが、できるだけ早く全国に通学教室を開く形で広げていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言の葉クラブ(2)

小5の保護者の方から、(表現項目の)「『まるで』とか『分かったこと』などを簡単に考えている」ようだというご意見がありました。

以下は、そのご意見に対してのお返事で、父母の広場に掲載したものです。

↑ 「形だけになる時期もあるよね」「サイですか」

確かに、項目は形だけ書いておしまいにするという書き方もできます。

こういう書き方をする原因は、二つあります。

第一は、語彙力がまだ不足しているために、形だけの書き方になってしまうという場合です。

第二は、勉強に対する自覚が不足しているために、形だけ書いて早く終わらせてしまうという場合です。

語彙力の不足に関しては、自習によって読む力をつけることで少しずつ改善していくことができます。

自覚の不足に関しては、親や先生が話をして自覚することもありますが、長い間続けているうちに、子供自身が形だけで終わらせてしまう勉強に空しさを感じ、よりよい文章を書くように心がけるようになってきます。

当面は、自習の強化をしやすいように工夫していきたいと思っています。

以下は、父母の広場には書きませんでしたが、関連する話です。

小学5年生から中学2年生にかけては、身体よりも意識が先行する時期のようです。

それまでの小学4年生までは、素直に大人の言うことを聞く時期で、意識と自分の実際の姿が結びついていました。

しかし、

小学5年生あたりから、今はそうではないが本来はこうあるべきだというような意識が成長してきます。このため、親の言うことにも反発することが出てきますし、自分で納得できないことはやらないという気持ちもでてきます。

よく作文にウソを書く(脚色する)という問題が出てくるのもこの時期です。これは、大人になってからのウソと違い、自分でもそういうことができるのだということを試してみたいという心の表れですから、強く注意する必要はありません。ただ、「オーバーに書いて褒められるより、目立たなくても本当のことを書く方がいいんだよ」と話しておくことは大事です。そういう話をするだけで、子どもはすぐに理解します。

表現項目を形だけ入れるというのも、この時期の意識の成長状態というところから考えていくことができます。子どもは、「形だけやって、◎をつけてもらって、うまくやった」ということを自慢してみたいという気持ちがあります。

自分がそういう要領のいいやり方もできるのだということを試してみたいということなのです。

ですから、このときの注意の仕方は、簡単に「もっとよく考えて書きなさい」と言うのではなく、もっとじっくりと話していく必要があります。どういう話かというと、人間が何のために勉強するのかということから始めて、◎をつけてもらうことよりも、自分自身が向上することが大事なのだということを、親の人生観としてしみじみと話していきます。どのような話であっても、親が真剣に言ったことは、必ず子どもの心の中に残ります。内容がすべては理解できなくても、漠然と、表面の評価よりももっと大事なのは内面の真実なのだということが伝わっていきます

。

勉強に対してこのような自覚を持った子は、中学生になっても、高校生になっても、勉強に対する姿勢が違ってきます。

点数のためではなく、自身の向上のために勉強するという自覚を持った子は、年齢が上がるにつれて実力をつけていきます。

そう考えると、形だけ書いておしまいにするというのは、親が勉強の意義について話をするいいチャンスだと考えることもできます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 質問と意見(39)

小5の保護者の方から、「文章中に話し言葉があるので指導してほしい」というご意見がありました。

以下は、そのご意見に対してのお返事で、父母の広場に掲載したものです。

話し言葉を使うという場合、二つのケースが考えられます。

一つは、文章を書くのが好きな子が、ところどころに軽いノリで自由な筆致で書く結果、話し言葉になるという例です。これは実力のある子の場合ですから、問題はありません。すぐに直ります。

もう一つは、まともな書き言葉の文章の語彙が少ないために、話し言葉になってしまう場合です。

例えば、「ぼくは、おばあちゃんちでねちゃいました」などは、書き言葉の語彙が少ないために話し言葉で書いてしまう例です。「おばあちゃんのうちで」「ねてしまいました」という文章語を読む機会が少ないために、そういう言い回しがなかなか使えないので話し言葉になってしまいます。

この場合、

厳しく注意して直るかというと、そういうことはなく、直るよりも注意の繰り返しで書くことが嫌になってしまう方が多いのです。

注意する場合でも、「話し言葉で書かない」という一般的な注意ではなく、「この言葉は使わないこと」という一つか二つに限定した注意であれば効果はありますが、そのように限定すると、今度は指導する機会が少なくなります。

したがって、

話し言葉が多い子の場合は、まず文章的な言葉を読む量を増やしていくことが勉強の中心になります。

大人は子供の表記のおかしい点をよく心配しますが、幼稚な話し言葉のまま大人になる子はいません。どの子も、中学高校と学年が上がるにつれて文章的な言葉で書けるようになってきます。それは、学年が上がるにつれて、書き言葉の文章を読む量が増えてくるからです。

目につきやすい表記の面は、直接指導するよりも、読む量を増やすことによって気長に直すのが基本です。

目につきにくい表現や構成の面が勉強の中心になると考えていってください。

ただし、具体的に、「この言葉をこう使うのは気になる」ということがありましたら、担当の先生、又は事務局にご相談ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 質問と意見(39)