言葉は、左脳で逐語的に読む形で頭に入ります。この仕組みを図式的に説明すると、先に読んだ言葉が短期記憶として残っている間に、後に読んだ言葉と結びつき、その結びついた部分を理解しながら、前に読んだ言葉は忘れていくというような読み方です。

例えで説明すると、長い1行の文章があったとします。1行が数メートルの長い文章です。短期記憶というのは7つぐらいの言葉のまとまりを把握できるので、7語しか見えないような狭い筒で、その1行数メートルの文章を読んでいくというような読み方です。これが普通の逐語的な読み方です。その結果、読んだ内容の理解は残りますが、読んだ文章は記憶にはほとんど残りません。

ところが、右脳は、イメージや音楽を処理する機能を持っています。イメージや音楽は、覚えようとを意識しなくても、そのままイメージや音楽として記憶に残 るという面があります。脳梗塞で左脳の言語野を破壊されると、話はできないが歌は訴えるという状態になるそうです。左脳の機能と右脳の機能は、このように違っています。

イメージや音楽は、記憶をしようと思わなくてもいつまでも記憶に残ります。記憶術は、この右脳の仕組みを利用しています。

反復によって覚えるというのも、右脳の利用と結びついています。同じことを何度も反復すると、左脳で理解すべき事柄が、右脳の音楽やイメージとして把握されるようになります。だから、ある文章を何度も読んで覚えていると、その覚えた文章がどのページのどの場所に書いてあったかということまで自然と記憶してしまうのです。

この反復による記憶によって、記憶力が伸びるということももちろんありますが、それ以上に大事なことは、言葉とイメージが結びつくということです。言葉というイメージが結びつくことによって、発想が豊かになります。暗唱で右脳を活性化させると、創造力が増すという効果があるのです。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

反復すきです

現代は社会が豊かになったので、一回こっきりのものをたくさん使うということになりがちです。昔は社会が貧しかったので、本などでも同じものを何度も読みました。そういう反復を現代の豊かな社会でも意識的に復活させていくといいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

小学校6年生の中高一貫校などの入試作文で、30分800字などの試験課題が課せられる場合があります。高校生の大学入試小論文では90分1000字などが普通ですから、30分800字というのは異常な速さです。このような時間と字数でまともに書ける子はほとんどいません。その結果、大きな差がつくので点数をつけやすくなるということです。

しかし、これまで言葉の森から入試に臨んだ子供たちは、ほとんどが30分で800字ぐらいの作文を書いてきました。入試では、気合いが入るので練習のときよりも速く書けるからです。

もちろん、練習のときに速く書く方法もあります。

しかし、速く書く練習をするのは、試験の前の1-2ヶ月にしておく方がいいと思います。それまでは、時間を計りながら書きますが、速さよりも内容を優先していきます。なぜかというと、内容がよければ、その内容を試験の材料として生かせるからです。

普段の練習は、実戦のための予行演習ではなく、材料作る準備のための練習と考えておいてください。普段の作文の練習でよい材料とよい表現を蓄積しておくと、それを試験で生かすことができます。試験で速く書くためには、普段の作品で時間を速くするよりも、充実した内容を書くことに力を入れておくことです。

試験の1ー2ヶ月で速く書く練習をするときのコツは次のようになります。まず第1は、問題を読んだあと、作文用紙の余白に3、4ヶ所の箇条書きでメモをしておくということです。第2は、作文を書いている間は、消しゴムで消さない、書いたところを読み返さない、書くことを考えない、という三つのことを守ることです。第3に、書くことを考えずに書くためには、作文を書いていて書くことに詰まったときに、最初のメモを見ます。メモを見てすぐに書き続けるというやり方をしていけば、途中で考える時間を減らすことができます。第4に、作文の4分の3ぐらいまでの長さはほぼノンストップで書いていきます。途中で話が多少脱線したりずれたりしていても構いません。第5に、作文の結びの4分の1ぐらいに来たときに、初めて全体を読み返してまとめる体制に入ります。まとめる場面では、書き出しの意見とできるだけ対応するように考えるのが大事です。

このように、ノンストップで速く書く練習は、1、2ヶ月でできます。毎週1回作文を書いている人は、同じテーマで同じ内容の文章を書く練習をする形で、毎日作文を書いていきます。1ヶ月毎日30分で800字を書く練習をしていると、速く書く感覚がつかめると思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 公立中高一貫校(63)

10月からの課題フォルダーで11月4日(水)が文化の日となっていました。これは11月3日(火)が文化の日の誤りです。

課題フォルダーのカレンダーを訂正しておいてくださるようお願いいたします。<(_ _)>

11月4日(休み宿題)→11月3日(休み宿題)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

△ススキ

暗唱という勉強法は、評価が高い割に、そして簡単にできそうに思える割に、実行が意外と難しいという特徴があります。シュリーマンの、音読による外国語独習法を知ると、だれでもやってみたくなります。しかし、ほとんどの人が挫折します。音読や暗唱を続けるというのは、そんなに簡単にはできないのです。

ここで、ヒントになるのは、幸田文(こうだあや)の実例です。幸田文は子供のころ、父親の露伴から百人一首を毎日三首聞かされ、翌日までに覚えるようにという勉強をさせられました。百人一首の短歌は、一首三十五文字です。これを三首覚えるとなると、約百字の文章を暗唱することになります。百字というのは、二、三十回繰り返せば必ず覚えられる字数です。しかし、繰り返さないと覚えられません。

これがもし、五十字を覚えるということであれば、覚える意識さえ不要なぐらいに簡単に覚えられます。五十字というのは、短期記憶の処理できる範囲の字数なので、記憶を意識しなくても覚えることができます。短期記憶で覚えるということは、覚える力を使っていないということです。従って、五十字ぐらいの字数の暗唱は、負荷のない暗唱ですから、この程度の暗唱をいくら繰り返しても、暗唱する力はつきません。

負荷のない暗唱というのは、たとえていうと、お箸を何回も持ち上げて筋力をつけようとするようなものです。軽いものを持ちつづけると筋力は逆に低下していきます。宇宙の無重力状態で、筋肉や骨が弱くなるというのは、筋肉や骨を弱い力でしか使わなくなるからです。読書も同じです。易しい本は、読めば読むほど読む力を低下させるという面もあるのです。

しかし、誤解されないように言うと、だから易しい本を読むなというのではありません。日常生活の中では、お箸を持つ場面も爪楊枝を持つ場面もあります。易しい文章を読む場面も易しい会話を聞く場面もあります。易しいものがいけないのではなく、易しいものしかないこと、つまり難しいものがないことが問題なのです。

ある字数以下の暗唱は易しすぎる。しかし、ある字数を超えると急に難しくなる。易しすぎると難しすぎるのちょうど中間のある範囲に、暗唱学習に最適な領域があります。それが、百字から三百字ぐらいの字数です。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

江戸時代の寺子屋教育では、子供たちは、自由に遊びながら勉強していました。朝の七時半から午後の二時半まで小学校一年生から六年生ぐらいの子が長時間勉強するのですから、おとなしく静かにしていられるわけがありません。

もし、これらの子供たちをおとなしく長時間勉強させようとすれば、先生が教材を丹念に準備し、学年別に一斉指導する教室を分け、その一方で規律を守らせる仕組みをつくりながら勉強をさせなければなりません。

江戸時代と同じころヨーロッパで行われていた教育は、少人数の恵まれた家庭の子供たちを対象にした教育でしたが、先生は、ムチを持ちながら勉強を教えるというスタイルでした。それに対して、日本の江戸時代の寺子屋教育は、庶民から武士までさまざまな階層の子供たちが楽しくいたずらをしながら勉強をするという雰囲気でした。しかし、それでいて、当時の日本人の識字率は、七〇から八〇パーセントという世界最高の水準を達成していたのです。(当時のヨーロッパの先進国の識字率は、二〇から三〇パーセントだと言われています)

日本の寺子屋教育のように子供たちが楽しく騒ぎながら勉強するというスタイルがなぜ可能だったかというと、勉強の方法が、優れた見本を反復して自分のものにするというやり方だったからです。もちろん、深く考える勉強は雑然とした雰囲気の中ではできません。しかし、小学生のころの勉強は、たとえ深い理解を必要とするものであっても、単純な反復練習を通して、深い内容も丸ごと把握するという形でやっていけます。

だから、江戸時代の寺子屋では、騒いでいる子がいる一方で勉強をする子もいるという自由な雰囲気が可能になり、その中で、多くのすぐれた教育が行われていったのです。

暗いヨーロッパの教育(T_T) 泣いている子も。……先生はムチを持って。

明るい江戸時代の教育(^o^) 騒いでいる子ばっか。先生はうたた寝。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

はーい、どうぞ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

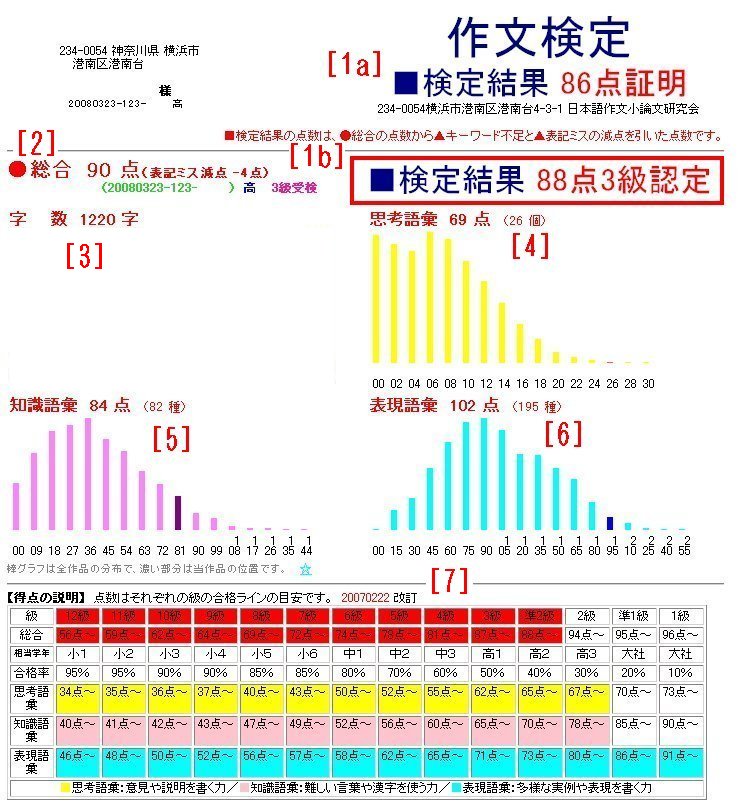

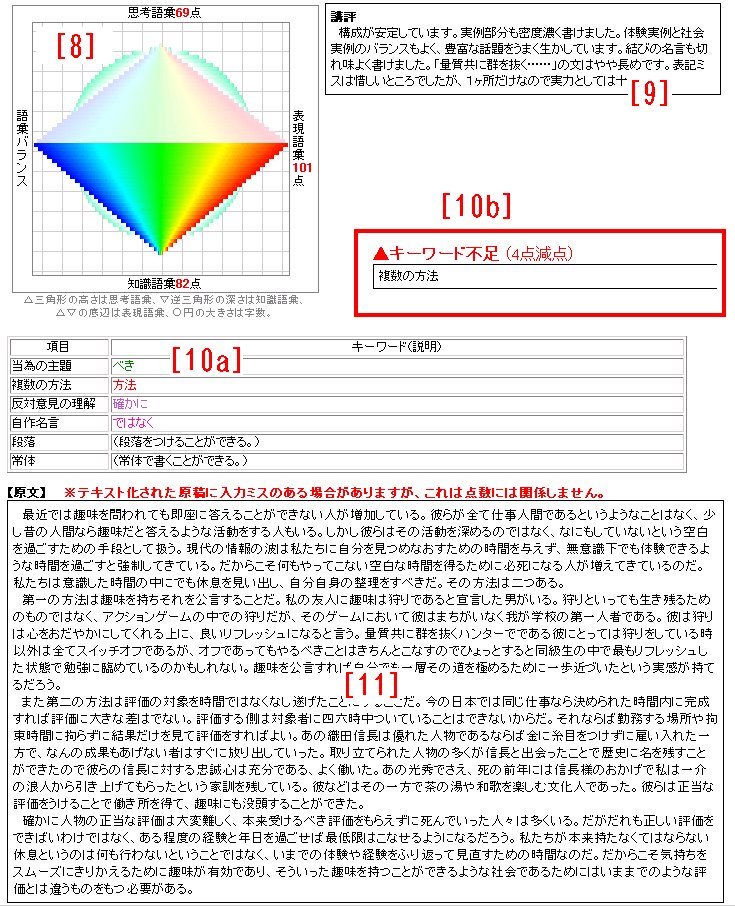

[2] 作文の総合点です。この総合点から、表記ミスや項目不足の減点をした点数が作文検定の点数になります。

[3] 作文の字数です。改行などによる空白を入れない正味の文字数です。

[4] 思考語彙の点数です。考える語彙が豊富な場合は高得点になるので、作文のジャンルによって大きく異なります。一般に生活作文が中心の小学生の場合は点数が低く、論説文が中心の高校生の場合は点数が高くなります。

下の棒グラフは、全体の点数の分布と自分の点数の位置を表しています。(グラフについては、以下同じ)

[5] 知識語彙の点数です。複雑な概念を表す言葉が多いと高得点になります。一般に、小学生では点数が低く、高校生では点数が高くなります。

[6] 表現語彙の点数です。語彙の多様性を表しています。実例の種類を広げたり、言い回しの仕方を工夫したりすることによって点数が高くなります。

[7] 総合点の位置と思考語彙、知識語彙、表現語彙の点数の位置を表しています。

総合点は、字数、思考語彙、知識語彙、表現語彙のバランスによって決まります。

[8] 思考語彙、知識語彙、表現語彙をイメージ化したものです。ひし形の縦と横の長さが同じに近いほどバランスが取れています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

小5と小6の10.1週の長文で、フランス語とスペイン語の読み方にふりがながついていませんでした。

下記のように読んでくださるようお願いいたします。<(_ _)>

ordinateur(フランス語)→オーディナトゥール

ordenador(スペイン語)→オルデナドール

(いずれも、計算機やコンピュータという意味)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

通学の港南台教室で、長文の900字暗唱に挑戦しています。これは、300字暗唱を3回続けるだけですから。300字暗唱が1週間でできていれば、900字も簡単にできます。

ただし、900字をただ単に覚えようとするだけではやはり大変です。どこが難しいかというと、なかなか覚えられないような気がするという意識がブレーキになって、なかなか進まなくなるのです。しかし、イメージ記憶を活用すれば、これも簡単です。

港南台教室では、9月から900字暗唱を始めましたが、10月にはほとんどの人ができるようになるはずです。

中学生以上は、暗唱が他の分野にも応用できることを実感してもらうように、最初は英語の長文で暗唱をすることにしました。これも、暗唱用紙を使った方法であれば、毎日10分でそれほど苦労せずにできるようになると思います。

さて将来、この暗唱力を作文発表会に生かしたいと思っています。もうだいぶ前になりますが、昔も通学教室で発表会をしていたことがあります。それは自分の作文をみんなの前で読み、お互いに遊びで投票するというスタイルでした。

新しい発表会では、原稿を読むのではなく、暗唱して行う形で行います。暗唱という形にすると、読み方にいろいろな工夫ができるようになります。例えば、その作文に関係のある絵や写真を4こまほど用意し、それをプロジェクターで大きく映しながら発表することができます。また、暗唱の背景に、自分が選曲したバックグラウンドミュージックを流すこともできます。

1200字の作文なら3分で発表できますから、

1時間で約20人が映像と音楽を背景に自分の作文を暗唱で次々と発表するというのはなかなか壮観だと思います。

900字暗唱をみんなが楽にできるようになれば、いずれこのような発表会を企画したいと思っています。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母向け記事(61)