https://youtu.be/JatJZxD-dds

https://youtu.be/JatJZxD-dds

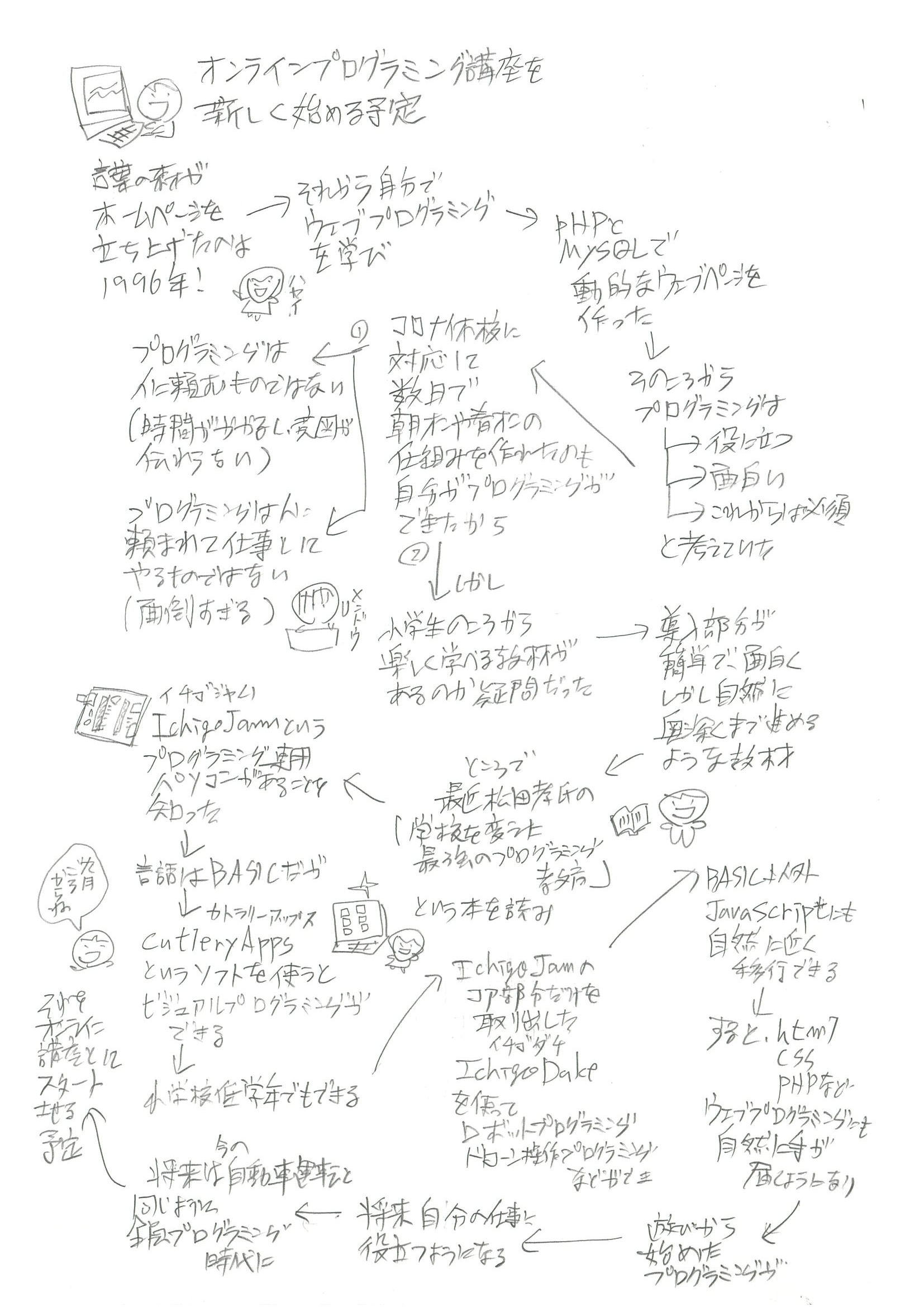

言葉の森オンラインスクールのプログラミングコースの教材を考えていて、最初はよく使われているスクラッチにしようかと思いましたが、その後、IchigoJamが、ビジュアルプログラミングからできすとプログラミングまでいろいろできてシンプルなので、その方がいいかと思うようになりました。

しかし、その後、いろいろ調べてみると、IchigoJamよりも、Micro:bitの方が導入しやすいし、発展性もあることがわかってきました。

理由は、

・IchigoJamは、まだ情報量が少ない、

・Basicという古い言語が最初のプログラミング言語になっている、

からです。

それに対して、Micro:bitは、

「英国放送協会BBCが開発した、英国の11歳と12歳の小学生全員に配布される低消費電力、低コストのシングルボードコンピュータ」で、

「技術的な仕様も、将来、非営利団体が生産できるようにオープンソース化され」、

プログラミング言語として、「Microsoft Block Editor、Microsoft Touch Develop、Python、JavaScript」などが使える、

ということです。(以上wikipediaより)

Micro:bitに関する情報量も多いので、とりあえずMicro:bitでロボットを動かしたり、ゲームを作ったりするようなことを、javascriptやPythonでやっていこうかと思いました。

海外のプログラミング教育を見ると、ドイツなどでは、htmlとcssでウェブを作るという授業もあるようです。

プログラミングを学んで将来何に役立つかというと、プログラミングを仕事にするためではありません。

例えば、自動車の運転を学んで、将来運転の仕事をするということがもう現実的なことでないのと同じように、プログラミングは将来誰でもができるものになってきます。

そこで、自分の仕事にプログラミングが必要になったときに、すぐに使えるということが、プログラミング学習の意義になります。

だから、ロボット作りやゲームは単なる導入の授業で、その後は、ウェブ開発とデータベース操作の授業になっていくと思います。

ところで、今、ビジュアルプログラミングで、子供たちに小さいころからプログラミングの概念に慣れさせおくということが言われていますが、小学校低学年のころにプログラミングに慣れるということは、あまり必要ないように思います。

もちろん、プログラミングは子供たちにとって、ただテレビを見たりYouTubeを見たりしているよりもずっと主体的なことですから、それなりの意味はあります。

しかし、その意味は、子供たちが絵をかいたり、工作をしたりするのと同じ程度のものです。

私は、それよりも、もっと自然や生き物に触れるような、より全面的な経験をすることが、子供たちの成長には欠かせないと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

日本のプログラミング教育は、世界の水準から遅れていると言われますが、それが逆に、リープフロッグになる可能性もあります。

これまでの先行者たちの試行錯誤のいちばんいいところを受け継いで、よりよいプログラミング教育をしていけるということです。

子供たちがプログラミングを学ぶ意義は、将来、ロボットを作ったりゲームを作ったりすることではなく、将来、何かの分野で起業したときに、自分でその仕事にプログラミング技術を生かすことにあります。

小学校低学年のころから、特にプログラミングの概念に慣れる必要はありません。

そういう概念は、中高生になってからでも、又は大人になってからでも、すぐに身につくからです・。

むしろ、低学年のころは、プログラミングよりも、自然との触れ合いの方が優先すると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。プログラミング教育(5)

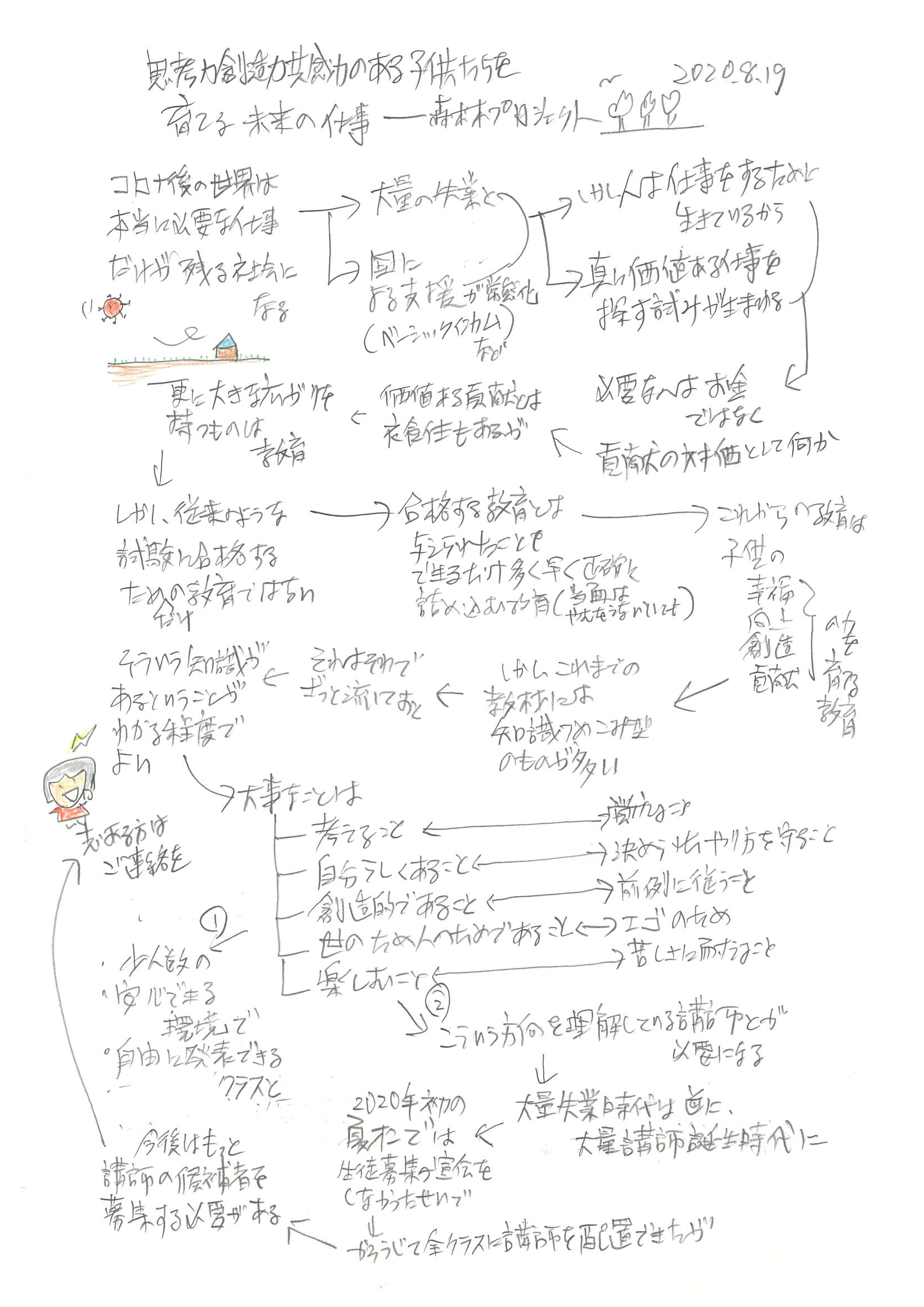

https://youtu.be/nzur0_q3ZOU

https://youtu.be/nzur0_q3ZOU

大量失業時代は、同時に大量起業時代です。

その新しい仕事の中で目指すものは、価値ある仕事という目標です。

価値ある仕事には、衣食住の提供のような基本的なものもありますが、それ以上に大きな広がりを持つものが、明日の日本を支える、思考力創造力共感力のある子供たちを育てる教育です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森の教育理念は、作文を通して、子供たちの個性知性感性を育てることでした。

個性知性感性を育てるとは、言い換えれば、創造性、思考力、感受性を育てることです。

これを単なる言葉の上のスローガンだけでなく、現実のものにしていく土台が、オンラインの少人数クラスによってできるようになりました。

これからの教育の中心は、少人数のオンライン教育になると思います。

グローバルなオンライン教育と、ローカルな少人数教育の組み合わせが、新しい教育の形です。

そのためには、勉強を教える先生ではなく、子供たちの可能性を引き出す多数の先生が必要になります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森林プロジェクト(50) 未来の教育(31) ポストコロナ(0)

https://youtu.be/jPzDRU_KkLE

https://youtu.be/jPzDRU_KkLE

ゲームような遊びから始めて、

やがてプログラミングの面白さに熱中し

将来、自分の仕事に生かせるようなプログラミング教育を

森のオンラインスクールで秋から始める予定。

プログラミング学習は、子供どうしで教え合う場面が出てくるはずので、オンライン教育にはピッタリ。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

プログラミング学習の面白さは、子供が自由に自分の創意工夫を試せることです。

しかし、学校で大人数を相手にプログラミング学習をやろうとすると、どうしても枠にはまったことを一律にやることになるのではないかと思います。

プログラミング学習は、まず、「面白い」と思わせることが大事です。

そのためには、やはり少人数クラスの自由な雰囲気でやっていく必要があると思います。

日本の子供たちのプログラミング学習が遅れたのは、文字コードの混在という事情があったためではないかと、個人的には思っています。

そのために、何かを作ろうとすると、さまざまなところで文字化けがあり(今でもありますが)、それでやる気をなくすことが多かったのです。

その点で、今はかなり改善されているので、これから子供たちのプログラミングの活用が進んでいくと思います。

Youtube、拝見いたしました。

子供2人ともに受講させたくなりました。

IchigoJam、9月開講、楽しみにしております!

ありがとうございます。

新しい技術を取り入れてできるだけ面白くやっていきたいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。プログラミング教育(5)

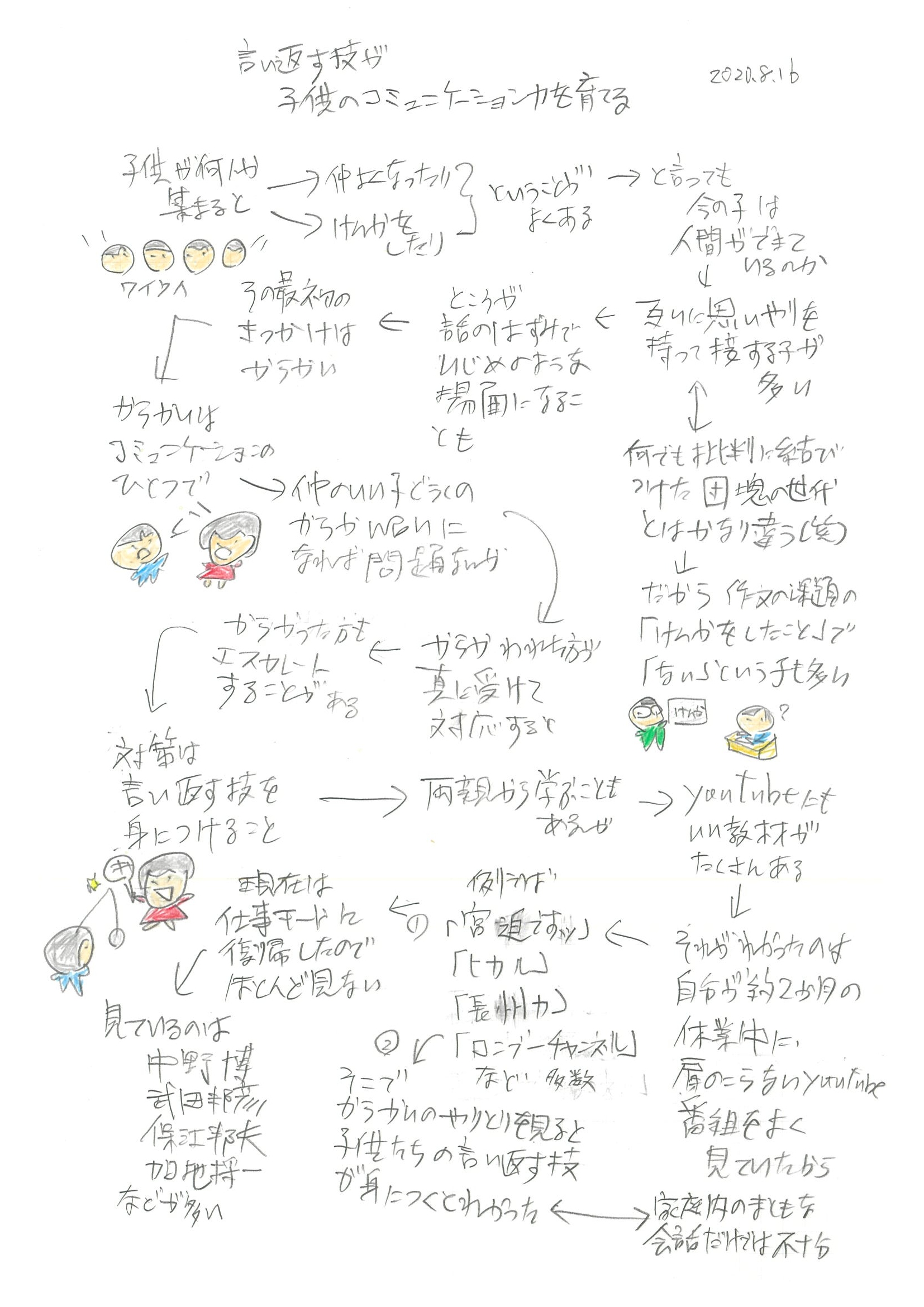

https://youtu.be/pGoSJzgeJCE

https://youtu.be/pGoSJzgeJCE

岡倉天心は、アメリカ人から、からかい半分に、

「おまえは、チャイニーズか、ジャパニーズか、ジャワニーズ(ジャワ人)か」

と聞かれたとき、即座に、

「我々は日本の紳士だ。おまえこそ、ヤンキーか、ドンキー(ロバ)か、モンキーか」

と言い返したそうです。

これで、お互いに笑い合っておしまいです。

こういう言い返す技は、子供たちのコミュニケーション力のひとつになります。

真面目なことを真面目に言えるだけでなく、どうでもいいことにはどうでもいい対応をすぐにできることが大事なのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

「葉隠」にも、「即座に言い返す」ことの必要な例が出てきます。

江戸時代中期、武士たちは暇に任せてお喋りをすることが多かったのでしょう。

そこで出てきたのは、どうでもいい話にはどうでもよく切り返す人生の技だったのです。

====

先年、御城中で甲氏が乙氏に対し、冗談めかして「お主は磔(はりつけ)道具だな」と云ったことがあり、乙氏がこれにひどく憤りを表したことがあった。(その晩)「甲めを討ち果たす!」と、宿直の乙氏が高言していたところ、同じく宿直であった五郎左衛門と成富蔵人が聞き付け、夜中にもかかわらず甲氏を御城へ呼び付け、弁明と詫びを云わせ、事なきを得たと云う。…が、これも―時をおかず―その場で、「お主こそ火炙(ひあぶ)り道具ではないか」と笑って云い返せば、それで済んだことである。

(

https://ameblo.jp/taki-shin/entry-10817785470.html )

女性が、一般にコミュニケーション力が高いと言われるのは、どうでもいい話を楽しめるからではないかと思います。

男性の話は、必要なことや役に立つことを中心に行われるので、女性ほどお喋りにはならないのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。いじめ(1) 生き方(41)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

この動画の途中で紹介している本は、

冨山和彦、増田悦佐、長谷川慶太郎、はせくらみゆき。

そして、youtubeは、

アナンド、原田武夫、矢作直樹、保江邦夫。

言葉の森のいちばん大きな目標は、日本をよりよい国にすることです。

そのために、明日の日本を支える子供たちを、大人みんなで育てていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ポストコロナ(0) 起業(0)

https://youtu.be/0BhQUK_qY2A

https://youtu.be/0BhQUK_qY2A

書く勉強は読む勉強の5倍から20倍の時間がかかります。

例えば、1200字の作文を読むだけなら約3分ですが、

書こうと思えば、速い人でも約1時間。

しかも大事なことは、書く勉強は繰り返しやる気が起きないことです。

人間の頭脳は、コンピュータと違って、デジタル的なコピーはできません。

マトリックスでは、やっていたみたいですが(笑)。

人間は、繰り返して覚えるというアナログ的なやり方で、少しずつ知識を見につけていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験勉強は、能率よくやらなければなりません。

(趣味の勉強は、もちろん能率など考えずに、好きなだけやっていけばいいのですが。)

受験勉強の最も能率のよい勉強法は、問題を解くことではなく、解答を読むことです。

これで能率は5倍以上あがります。

そして余った時間でその問題集を繰り返し読むといいのです。

書く勉強法は、しっかりやっているように見えます。

読む勉強法は、適当にやっているようにしか見えません(笑)。

大事なことは、どっちが繰り返しやりやすいかといういことなのです。

こんにちは。

高1息子の国語力をつけてやりたいです。(以前、通信作文でお世話になりましたが、5年生で挫折しました)

読書もせず、語彙力乏しく、普段の話し言葉も拙いです。

どんなものを、どのように読むといいか、教えていただけると幸いです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119) 記述力(0)

https://youtu.be/1uC0vn3PEbg

https://youtu.be/1uC0vn3PEbg

▲youtubeチャンネル

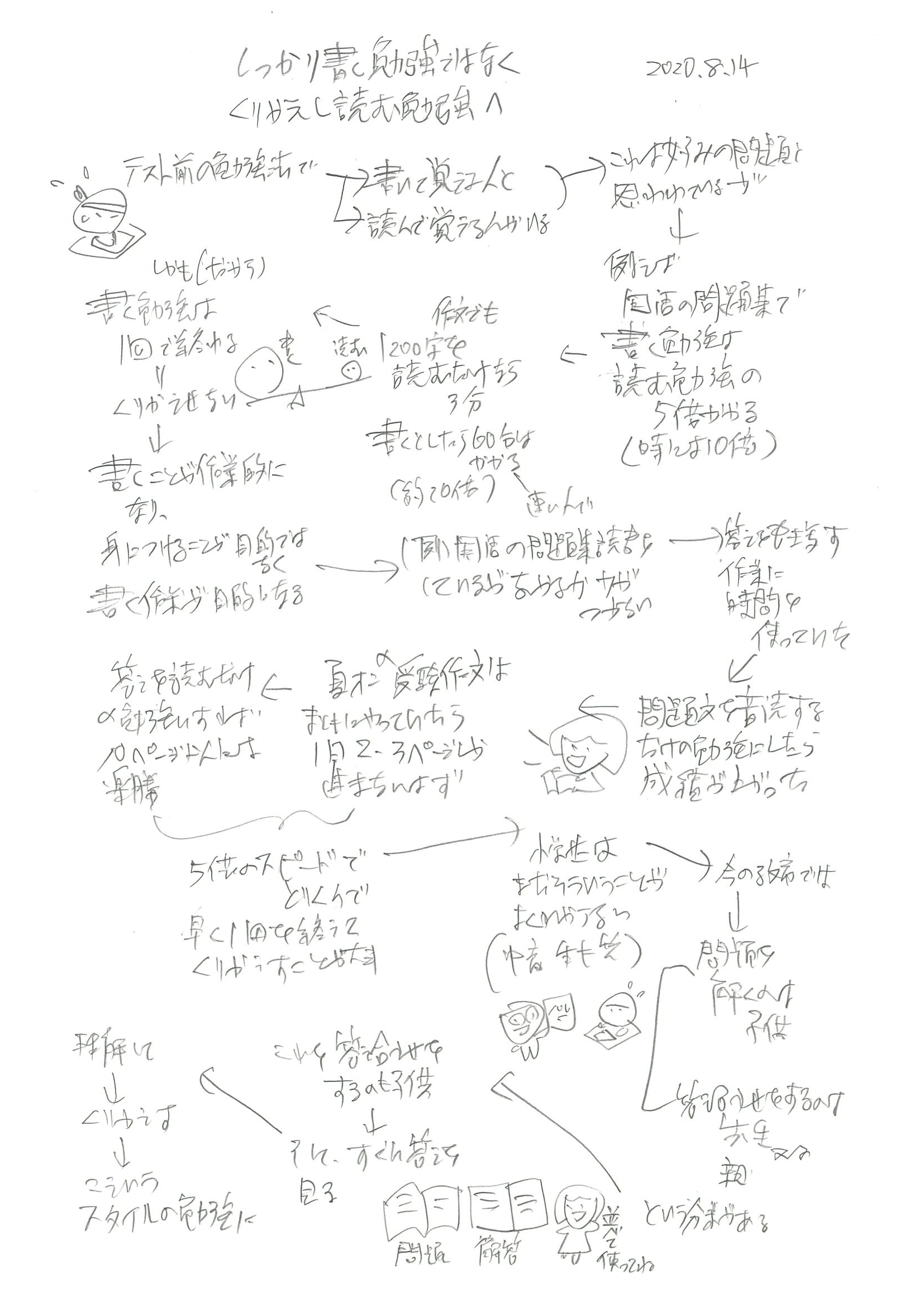

ポストコロナ時代の教育は、単なるポストリアル教育ではなく、ポスト集団教育です。

集団教育の中では、自主学習も、個別指導も、勉強友達も、なかなかできませんでした。

だから、オンライン教育は、これまでリアルでやっていた教育を単にオンラインにするのではなく、

オンラインでしかできないことをやっていく教育なのです。

「では、リアル教育はどうなるんですか」

「リアル教育は、同質集団の勉強ではなく、異質集団の遊びになるのです」

そして、みんな学校好きに(笑)。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強は、同じぐらいの学力の子と一緒にやった方が話がはずみます。

しかし、遊びは異なる年齢や異なる性格の子とやった方が、かえっていろいろなことを学べます。

オンライン教育の発展で、そういう区別ができるようになったのです。

夏オンの今回の算数小6は難しい問題集になってしまいましたが、オンラインでは、さまざまなレベルにクラス分けができます。

将来は、学年別だけでなく、もっと多様なレベル別のクラスができるようになります。

本人に合ったところで密度の濃い勉強ができるのが、オンライン教育の特徴だからです。

ちょっと気が早いですが、今年の冬期講習はもっと細かいクラスに分ける予定です。

今年は、今からでもできなくはありませんが、もうみんなその難しい問題集でやる気になっていると思うので。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ポストコロナ(0)

https://youtu.be/iCTqZxcffSs

https://youtu.be/iCTqZxcffSs

▲これから、定期的にyoutubeに動画をアップしていく予定です。(音量を調整しました。8/10 22:14)

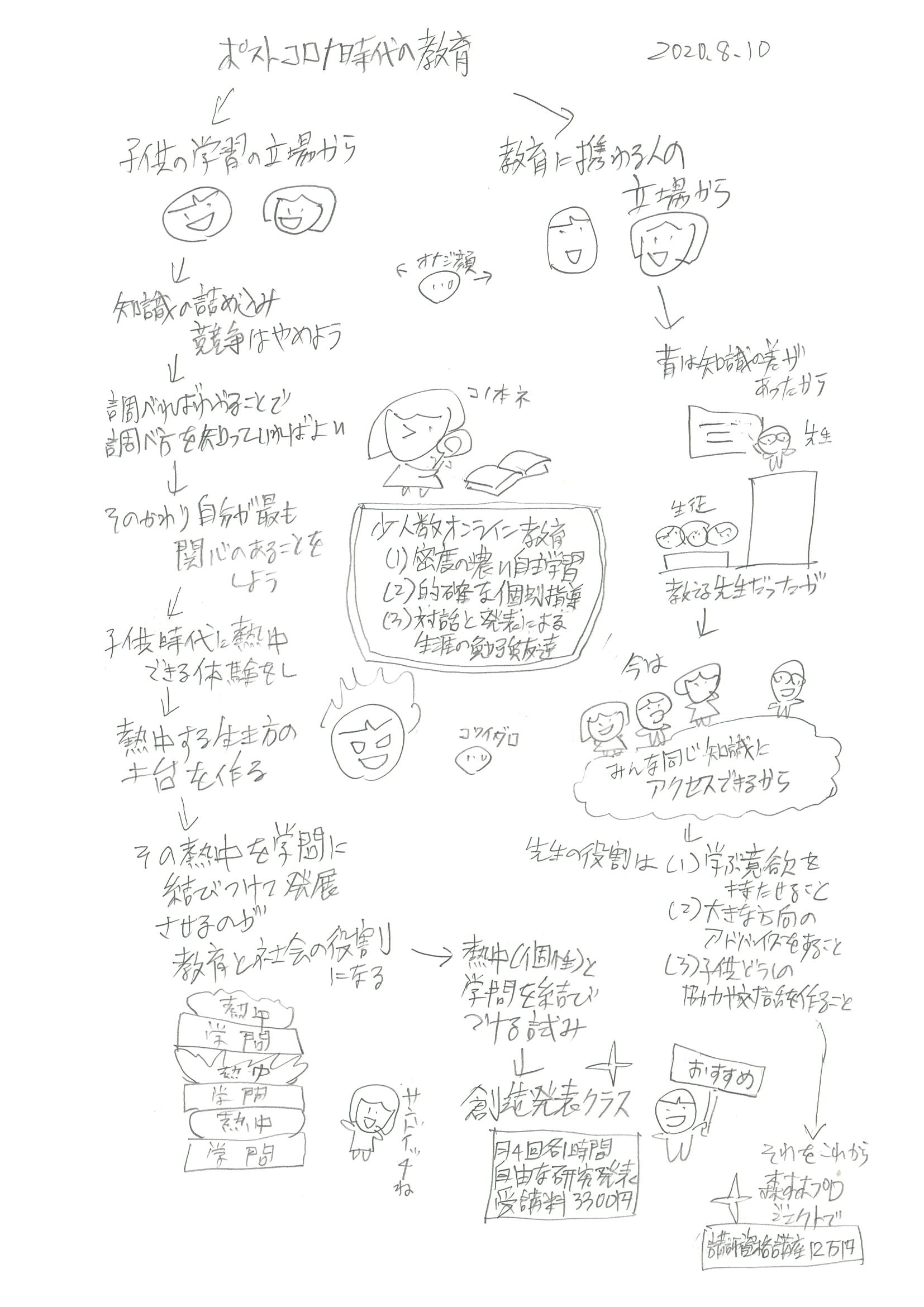

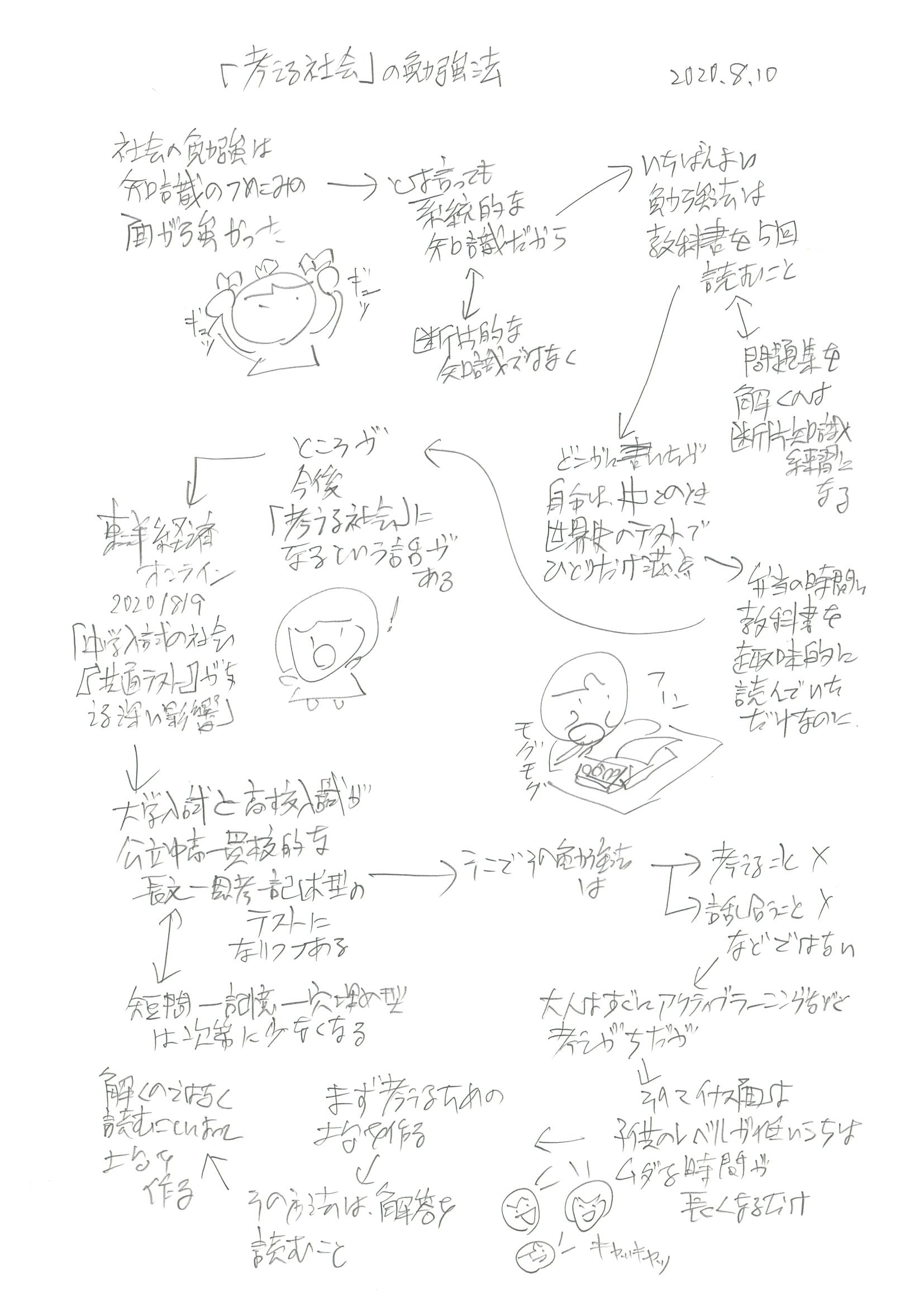

これからの入試は、読み、書き、考える問題になります。

社会の勉強も、知識詰め込み型から思考記述型に変わっていきます。

そのための勉強法は、しかし、考えたり書いたりすることではありません。

思考と記述の練習の前に、まず読むことが大切なのです。

だから、考えることを直接の学習の目標にすると、「生(なま)アクティブラーニングは、お喋りのもと」のようになる。(新ことわざ)

まあ、退屈な勉強よりも、楽しいお喋りの方が頭脳は活性化すると思うけれど。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

動画の音量が小さかったので、昔使っていたmp3gainというふるーいソフトで音量を大きくした。

今度は、最初からいいマイクにしておこう。

今回は、社会という教科の勉強の仕方を書きましたが、実はこれは数学の勉強でも同じです。

「考える良問」と言われるような問題も、翌年にはすぐに「解法の知識」に還元されます。

だから、受験勉強は、考える勉強としてするものではありません。

本当に考えることは、もっと自分の好きな分野で考えるものなのです。

これから定期的にyoutubeに動画をアップすることにしました。

今回はその第一弾。

今後予定しているジャンルは、「子供の学習」「未来の教育」のふたつです。

「子供の学習」は、主に保護者と子供向け、「未来の教育」は、教育に関心のある人向けですが、どちらも境が曖昧なところがあるので、そのうち一緒くたになるような気もします(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育技術(5)