本日、プログラミング講師研修第2回会合を行います。

会場は、→

■中庭(Zoom会場)

9月28日(月)18:15~にも、第2回目の会合があります。

10月からは月1回のペースで会合を行う予定です。

内容は、これからのプログラミング教育の方向。

・どのプログラミング言語が伸びるか

・プログラミング学習に挫折しやすい人

・現在の進捗状況と今後の進め方

・いろいろ連絡が遅れている言い訳(笑)

・講師コードの確認

第1回の会合の記録は掲示板にアップロードしました。

参加できなかった人は見ておいてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

プログラミング講師研修の第2回の会合を行います。

時間は30分程度です。

第1回に参加できなかった人も、ぜひご参加ください。

9月28日(月)18:15からも同じ会合を行います。

準備していただくものは何も必要ありません。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。プログラミング教育(5)

https://youtu.be/kdoynzyDAKE

https://youtu.be/kdoynzyDAKE

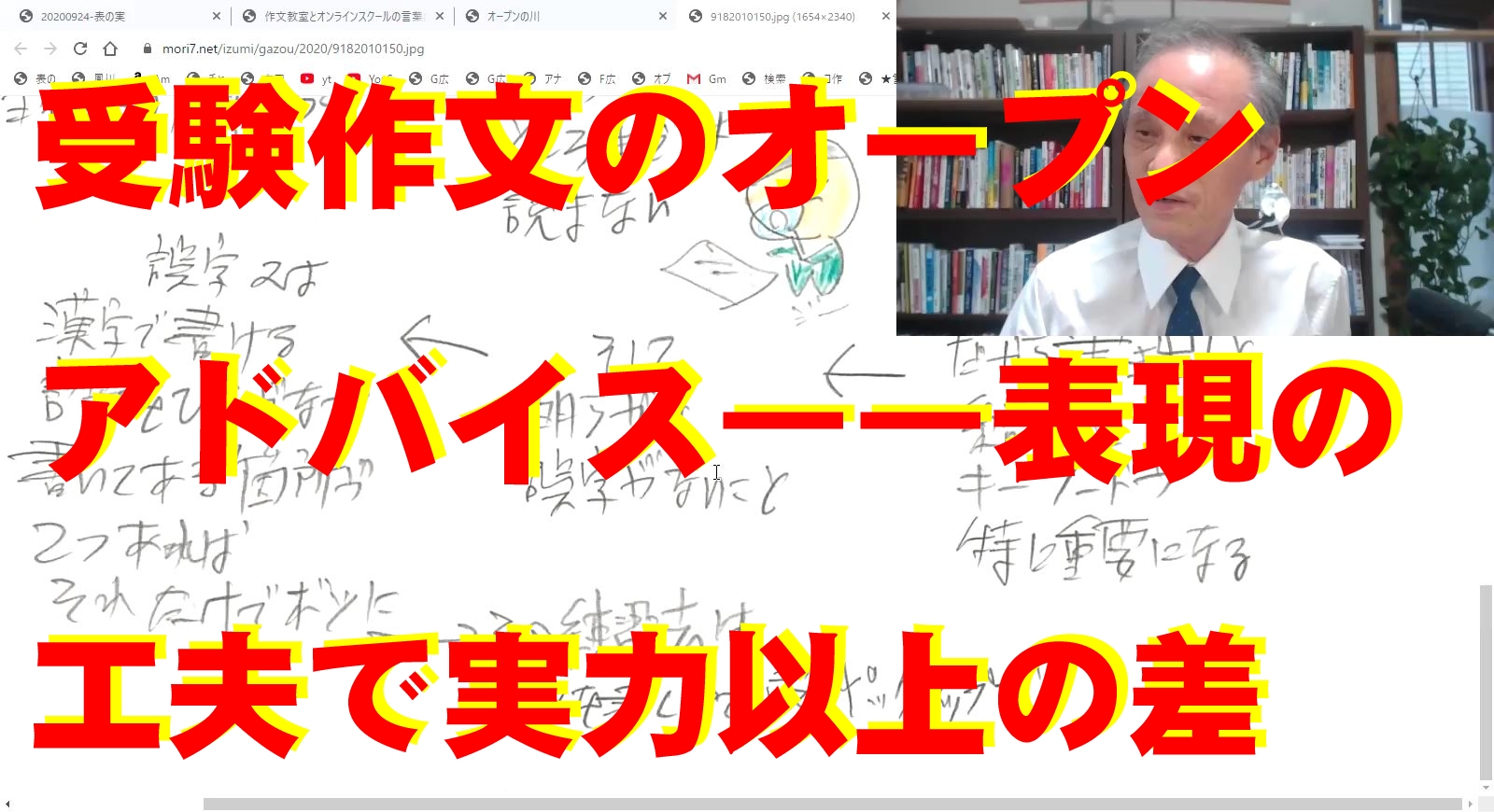

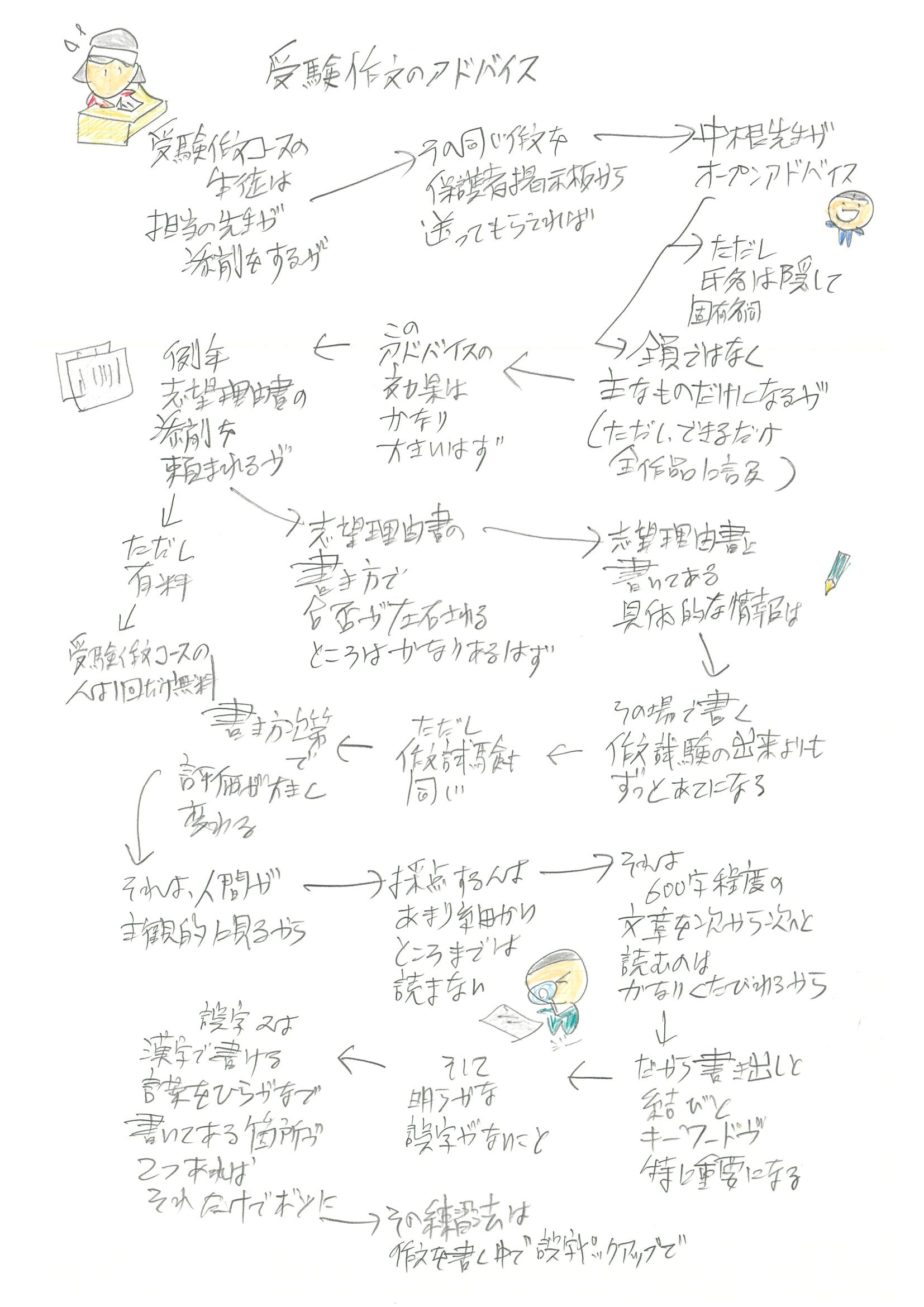

作文は、もともと客観的な点数がつけにくいものですから、作文試験が始まった最初のころは、実力があれば合格水準の作文を書くことができました。

その最初のころの作文試験は、課題も身近な題名課題がほとんどで、中には、いくつかの題名課題から自由に選んでよいというものもありました。

しかし、やがて、受験生が作文試験対策をするようになり、準備をして試験に臨むようになると、多くの生徒が合格水準の作文を書けるようになりました。

そこで、課題は、単純な題名課題から、文章課題、そして複数文章課題へと難化していったのです。

だから、今の作文試験は、作文力だけでなく、読むスピードと書くスピードも要求されるようになっています。

そして、書く内容と表現については、ちょっとした工夫の有無で評価がかなり違ってくるのです。

もちろん、根本にあるのは、テクニックよりもその生徒が本来持っている読書力と思考力です。

しかし、試験という分野では、そういう実力よりも、工夫の知識がものをいうことも多いのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験作文には、書き方のコツがあります。

中身がよければそれでいいというのではなく、採点者がいい点数をつけたくなるような書き方もあるのです。

その理由は簡単です。

初対面の人に会うときに、自分をできるだけよく見せるような格好で行くことと同じだからです。

字の上手さと作文の中身のよさとの間には、全く何の関係もありません。

しかし、字の上手な作文を見るときの採点者の最初の印象は、「きっと上手だろう」というものです。

だから、字は下手でもいいので、できるだけていねいに書くようにするといいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

https://youtu.be/WjaKC-nNfJE

https://youtu.be/WjaKC-nNfJE

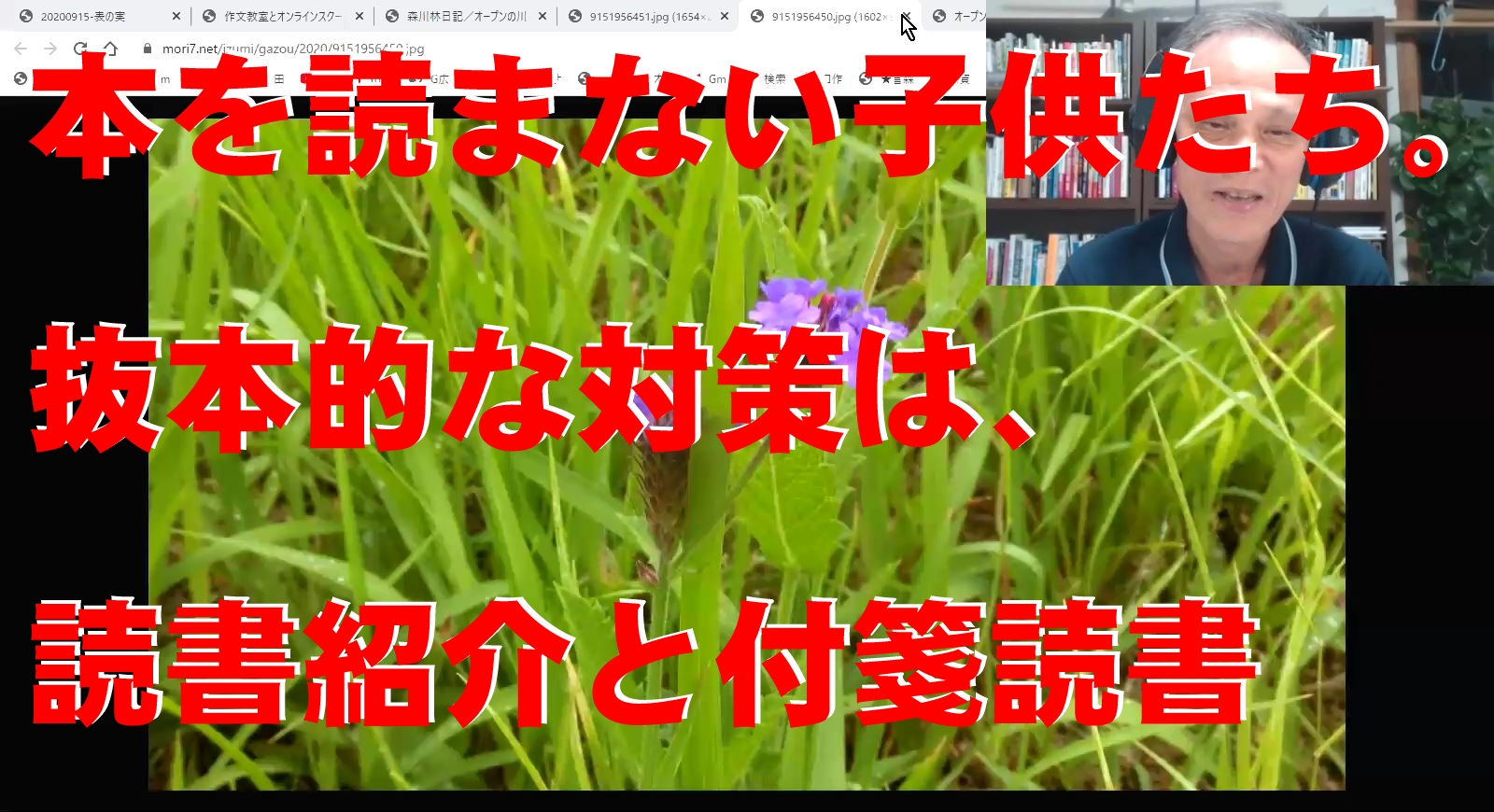

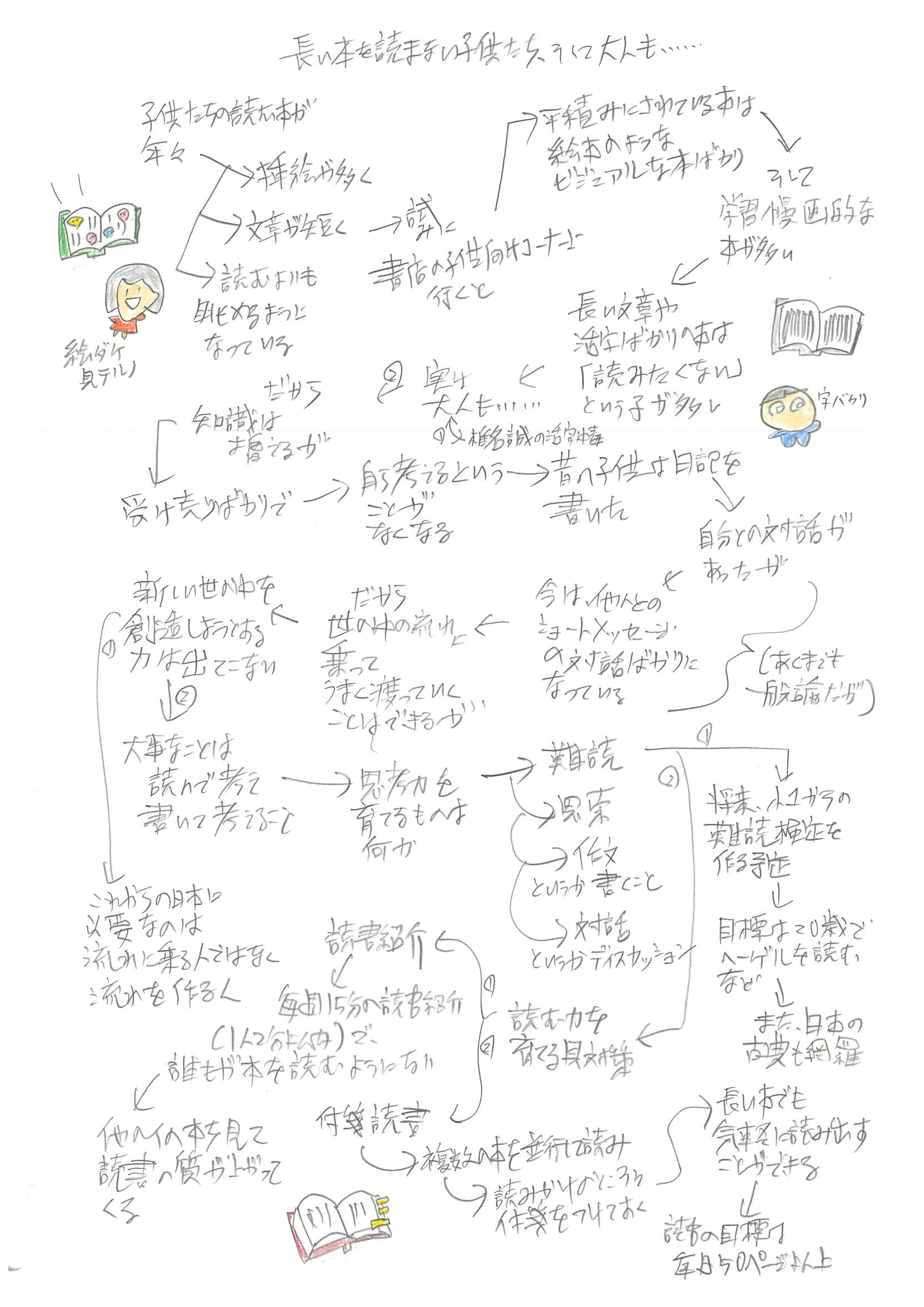

子供たちの学力を長期的に考えると、勉強よりも読書の方がずっと効果があります。

それぐらい読書は大事です。

その理由は、勉強のほとんどは知識を覚えるだけですが、読書は言葉と言葉のつながりを理解する思考力を必要とするからです。

もちろん、試験に間に合わせるという短期的な学力に関しては、勉強でいいのです。

というか、試験には勉強でしか対応できません。

しかし、試験のあとまで続く学力を育てるのは読書です。

その読書をしなくなる子供たちが増えています。

その原因は、youtubeやSNSやゲームなどの時間が読書の時間を圧迫しているからです。

この事情は、大人にも当てはまります。

しかし、そのような状況にも関わらず、読書を続ける子供たちがいます。

それは、読書紹介という友達との交流がある場合です。

オンラインクラスのわずか15分程度の読書紹介で、どの子も本を読むようになり、しかもその読書の質が上がっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔は、活字中毒という言葉がありました。

今でも、少数の子供たちには、そういうことがあります。

しかし、ほとんどの子供たちは、活字中毒とは無縁の生活を送っています。

これが、本当の意味での学力の低下につながっているのです。

読書をしなくなると、作文も書けなくなります。

これは、不思議な関係ですが、本当です。

逆に、読書をしていると、自然に作文に書く内容が次々と出てきます。

もちろん、「本をよく読むが、作文が書けない」という相談を受けることもありますが、それは心配要りません。

指導の仕方ですぐに書けるようになるからです。

昨日、掲示板にも書かせて頂いたのですが、ちょうど、ピッタリな内容でしたので、こちらにもコメント残させてください。

我が家の娘もおかげさまで、読書を楽しめるようになってきており、朝早く起きて本を読む姿を見かけるようになりました。そんな娘から、昨日の夕方「言葉の森で読書がしたい!」という、希望がでました。せっかく作っていただいた読書の時間が、おかげさまで学校に行けることとなり、13時のクラスに参加できず申し訳なく思っております。もし、可能でしたら、平日夕方や、土曜日などでクラスを1つ作っていただけたらとても嬉しく思います。やはり、感想を述べたり、やり取りすることがとても楽しいのだと思いました。どうぞ宜しくお願いいたします。

sirayukiさん、ありがとうございます。

学校に行けるようになってよかったですね。

夕方の読書だけのクラスというのはまだないのですが、今後検討したいと思います。

作文読解クラス、自主学習クラス、創造発表クラスで、それぞれ授業の最初に15分程度の読書首魁をしているので、とりあえずいずれかに参加されるといいと思います。

ご検討ありがとうございます。

昨日、自主学習クラスでも、要望を出させていただきましたら、土曜に設定していただけることとなり、まずは、こちらでお世話になろうと思います。今後もよろしくお願いいたします。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

https://youtu.be/gcoUyKhTaYc

https://youtu.be/gcoUyKhTaYc

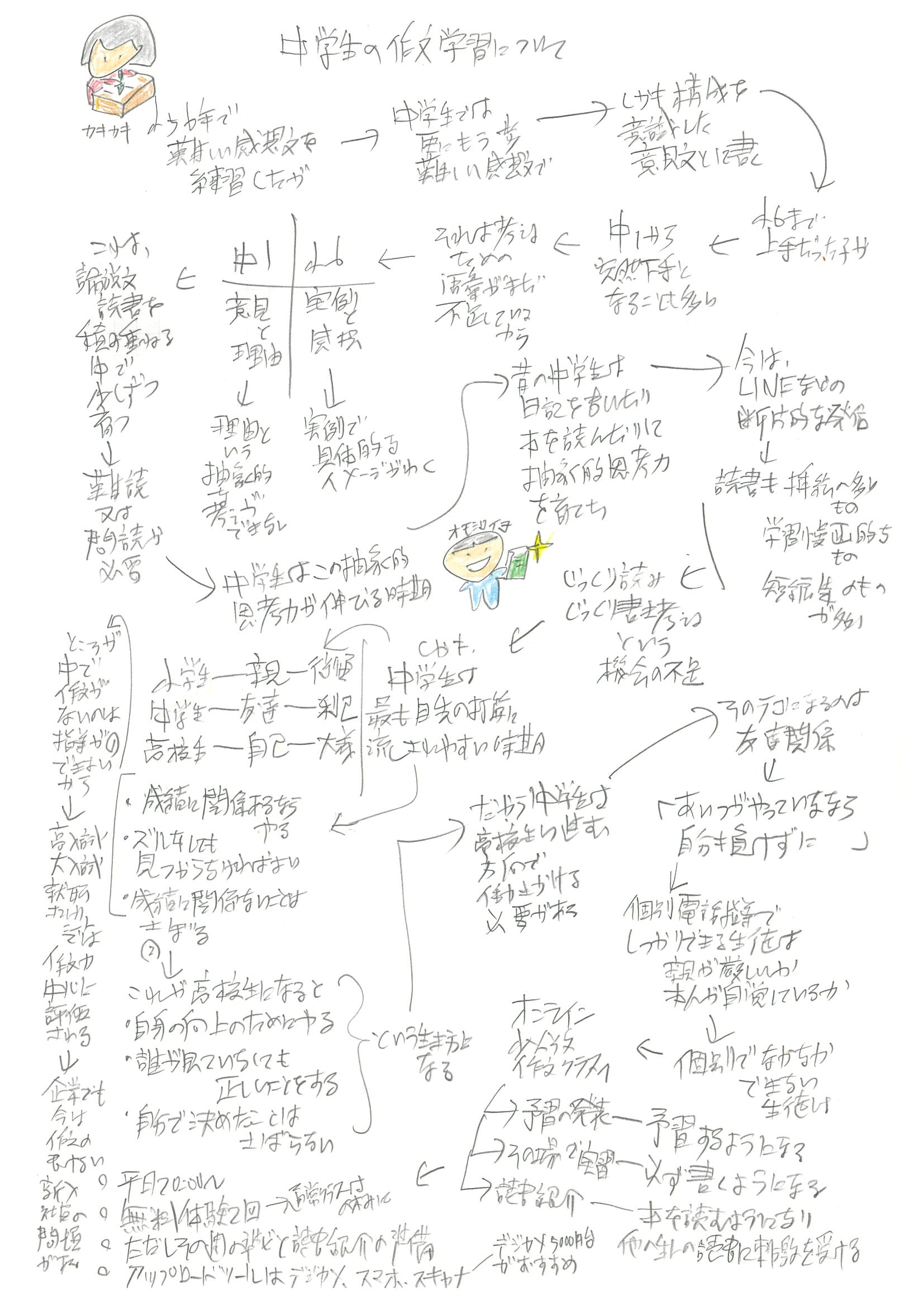

中学生は、小学生までの実例中心の作文から、意見中心の作文に、文章の質が変わる時期です。

しかし、まだ、その意見を書くための語彙が少ないので、ほとんどの生徒が小学生のときよりも作文が下手になります。

だから、中学生は、作文がいちばん苦手になる時期なのです。

そして、なぜかいちばん忙しい時期です。

だから、本当は、学校で作文を指導をするのが理想なのです。

しかし、ほとんどの学校では、定期テストの内容は記憶力のテストになっています。

本当は、もっと考える勉強に時間を費やす必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

中学生の作文指導に力を入れるために、平日の夜20時からのクラスを多数作りました。

個別電話指導では、なかなか書き出せない生徒も、少人数オンラインクラスでは、必ず書き出せます。

それは、その場で、みんなと一緒に作文を書き始めるからです。

そして、読書紹介で、他の中学生と読書交歓ができます。

これからは、オンラインで学習を充実させていく時代なのです。

中学生の作文は、課題は難しくても、解説を見れば一応書き上げることができます。

しかし、本当は、解説を超えた自分なりの考えを書くことで考える力がつきます。

考え方の個性を発揮するためには、他の人との交流が必要です。

もちろん、すぐにはできなくてもいいのです。

ほかの人と違うことを書いたり、言ったりしたいという気持ちを持つことが大切なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21)

https://youtu.be/LVWeo-SLYaU

https://youtu.be/LVWeo-SLYaU

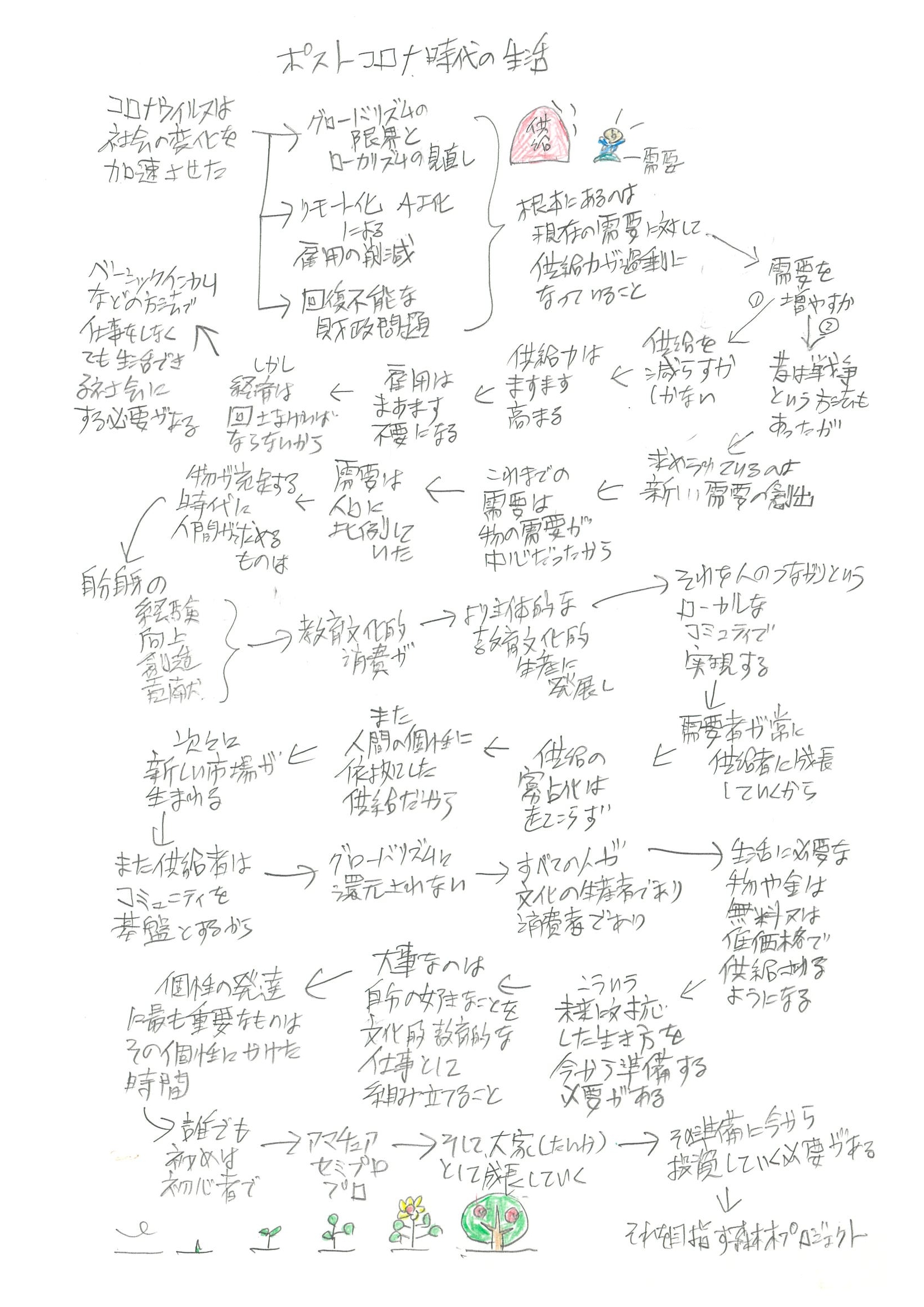

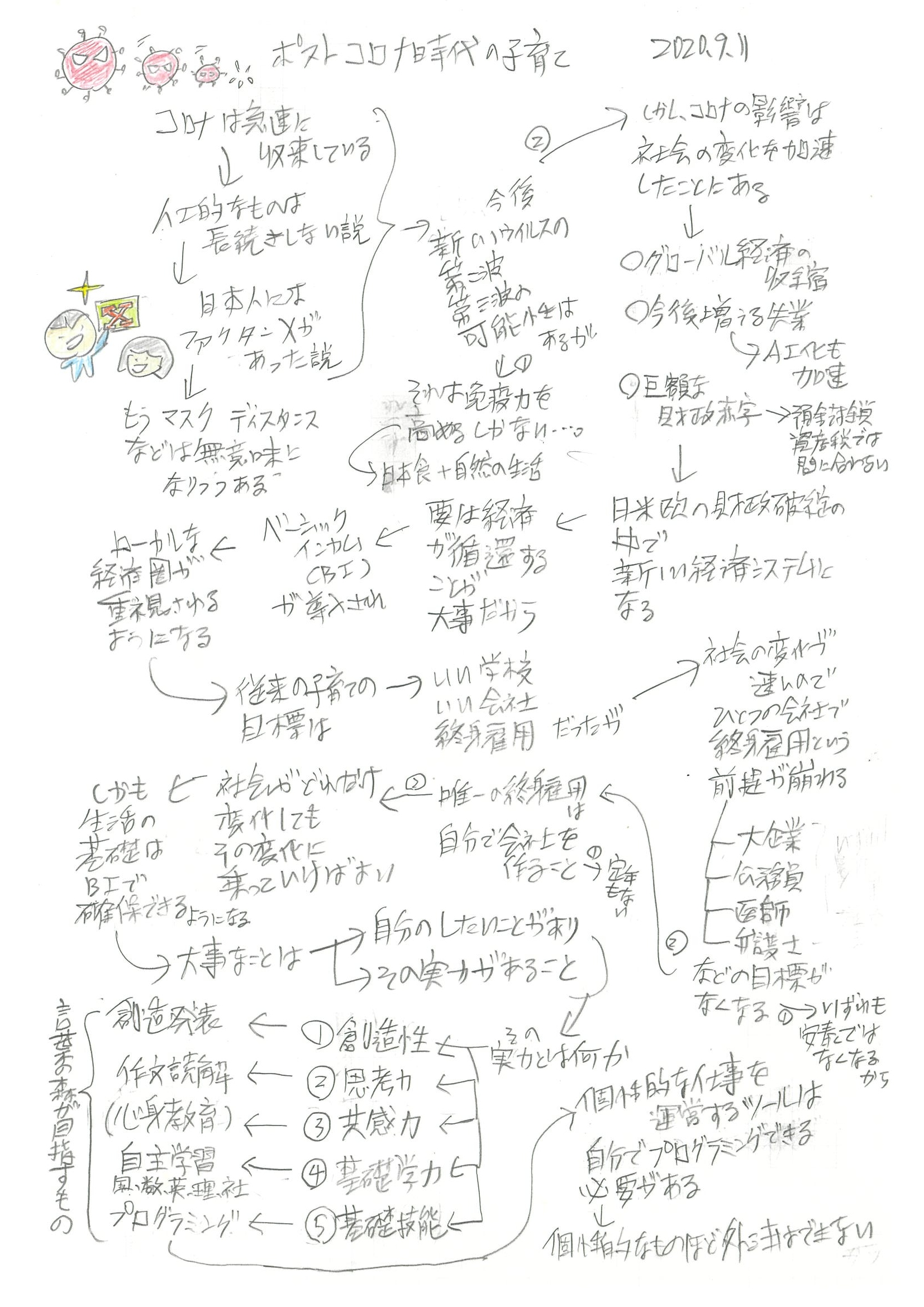

コロナウイルスは、モノの時代の終焉を加速させました。

新しく登場するのは、人間の生きがいに結びついた文化と教育の時代です。

これからは、誰もが消費者であるとともに、生産者でもある時代になります。

文化の生産に必要なのは、限りなく好きなものがあるという個性と、その個性にかけた時間なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これから起きる最も大きな社会の変化は、終身雇用という枠組みがなくなることです。

だから、「○○になれば安心」ということがなくなります。

しかし、ひとつだけ、終身雇用でしかも定年のない仕事があります。

それは、自分で会社を作ることです。

どうせ仕事をするなら、自分の好きなことで、しかも世の中に価値あることをしたいと誰もが思うはずです。

その主な分野は、文化と教育です。

自分の好きなことを文化にまで高め、それを同じことが好きな人に教えられるようにしていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ポストコロナ(0) 森林プロジェクト(50)

https://youtu.be/zV5PaS2BVHg

https://youtu.be/zV5PaS2BVHg

これまで、学校の成績が重視されてきたのは、いい学校→いい会社→終身雇用という流れがあったからです。

しかし、今、終身雇用という前提は、急速に失われつつあります。

しかも、これまで基準としてきた学校の成績のかなりの部分は、記憶力を中心と学力でした。

これからの社会で求められるものは、基礎学力とともに、創造力、思考力、共感力、基礎技能という、よりトータルなものになっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

誰もがうすうす気づいていたこれまでの教育のムダの多さを、コロナウイルスが明らかにしました。

これからは、一人ひとりが自分の人生設計のひとつとして学ぶことを選択していく必要があります。

決まった時間だけ椅子に座っていれば卒業できるような学力ではなく、未来の自分の仕事のために学ぶ学力を個性的に選んでいく必要があるのです。

大人は、つい自分の歩んできた人生にあてはめて、子供の人生を考えようとします。

しかし、これからの時代は、江戸時代に生きた親が、明治時代に生きる子供の教育を考えるような、大きなギャップがあります。

しかし、だからこそ、創造力や思考力や共感力という基本が必要になってくるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ポストコロナ(0) 子育て(117)

https://youtu.be/2d85cZWTGnM

https://youtu.be/2d85cZWTGnM

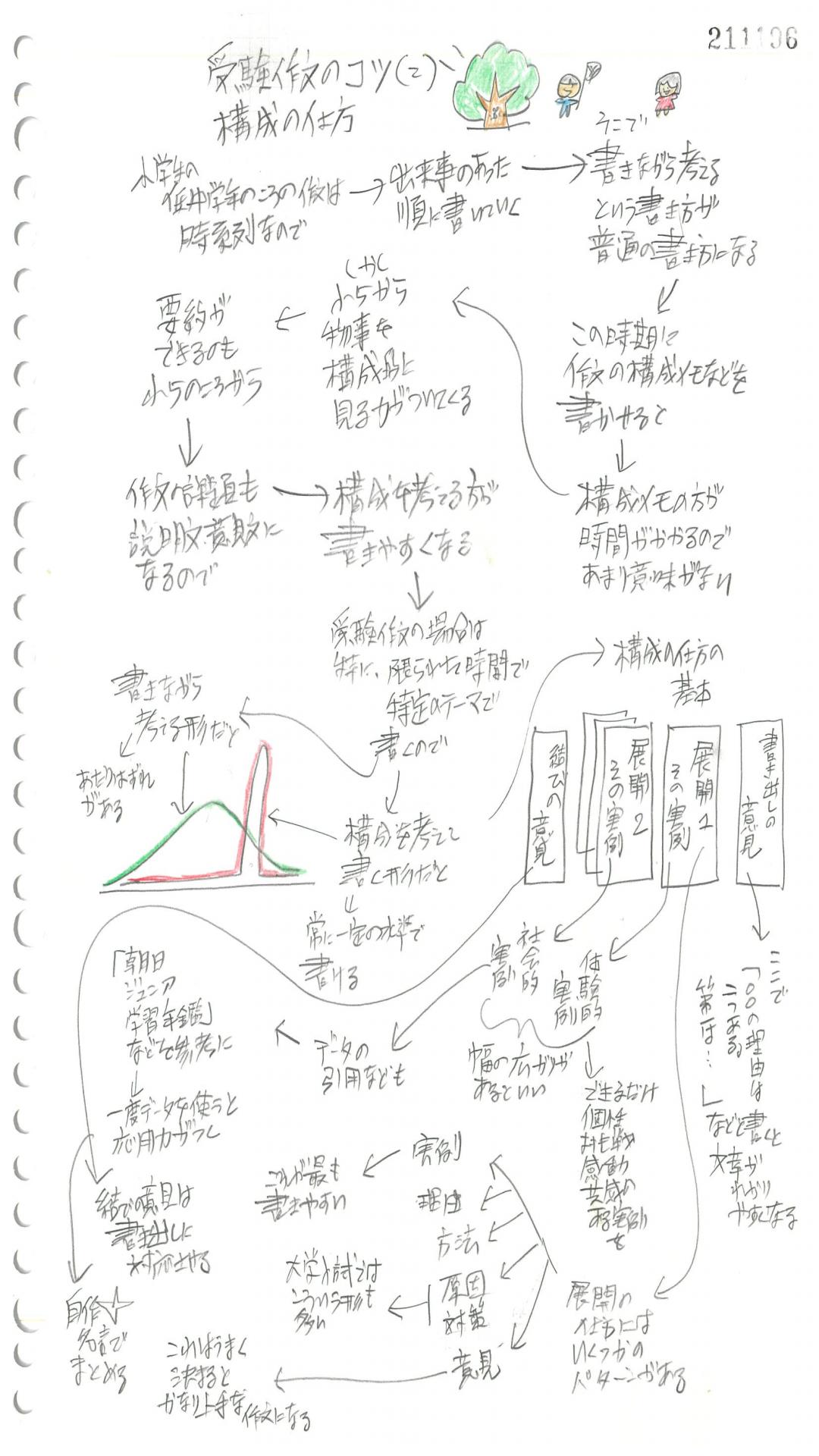

小学校低学年のころの作文は、朝起きてから寝るまでの時系列の書き方がほとんどです。

構成も何も考える必要はありません。

だから、ちょっと書いては考え、またちょっと書いては考えるという、「書きながら考える」書き方になります。

しかし、そのまま、小学校高学年になっても、中学生になっても、高校生になっても、「書きながら考える」書き方を続けていると、受験などで、時間や字数の制限があり、テーマが決まっている作文を書くときに困ることがあるのです。

「書きながら考える」作文は、うまく書けるときもあるし、うまく書けないときもあるという当たりはずれの差が大きいからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験作文のコツは、構成をあらかじめ考えて書くことです。

すると、大きな失敗がありません。

しかし、大抵の生徒は、その場で考えたことをいきあたりばったりで書くのです。

教科の試験は、実力相応の点数が取れるのが普通です。

しかし、作文の試験は、当たり外れがあります。

それは、構成を考えずに、その場で考えて書く書き方をしているからです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

プログラム講師研修(プロ講研、又は、PKK)にご参加いただいたみなさん、その後の連絡が遅れて申し訳ありませんでした。

初回の会合を下記の日程で行います。

参加できない方は、あとで会合の動画を見ておいてください。

プログラミングは初めてという方も多いと思いますが、何も心配いりません。

始めてしまえば、何とかなります。

プログラミングの学習は、子供たちにとって、対話と創造のある新しい学習になります。

また、言葉の森は、将来子どもたちが成長して社会人になったときに役立つようなプログラミング学習を目指しています。

これから、みんなで新しいプログラミング教育を作っていきましょう。

●日時:

9月14日(月)18:15~

又は、

9月17日(木)20:15~

(いずれも30分程度。)

(

参加できない方は動画を見ておいてください。動画は前半の説明だけで、後半の質疑応答部分は略。)

(

質問、提案などは、プロ講研の掲示板に自由に書いてください。)

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=134

●会場:

会場中庭(生徒関係リンクの「8.」から行けます)

https://zoom.us/j/156334327(Zoom会場)

●会合の内容:

今後の運営方法の説明

●準備するもの:

特に必要ありません。

●掲示板:

連絡は、プロ講研の掲示板で行います。

掲示板への投稿がメールで受信できるように、掲示板上部にある「メールの受信登録」を設定しておいてください。

掲示板への投稿で、【重要】となっているタイトルの記事は必ず目を透しておいてください。

●コードとパスワード

参加者のコードとパスワードを決めます。(既に森プロなどでコードを決めている方は、同じコードでいいです。)

まだコードのない人、又は、あるかどうかわからない人は、下記の空きコード一覧表を見て、自分のコードを決めておいてください。

https://www.mori7.com/sima/aki_tori.php

●その他:

教材は、各自で用意しておてください。

プロ講研には参加できないが、掲示板の情報などは見たいという講師の方は、コメント欄に書いておいてください。(10月ごろから、プロ講研の掲示板は限定掲示板にする予定なので。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。プログラミング教育(5)