「やっぱりおまえはバカじゃない」(吉野敬介著 小学館文庫)を読みました。著者の吉野氏は、中学、高校と暴走族で、勉強とは縁のない生活をしていました。

そんな吉野氏が大学受験を決心したのが、受験の4ヶ月前で、当時の成績は、英語、国語、日本史の偏差値の合計が80、つまり1教科平均25ぐらいだったそうです。

しかし、その4ヶ月間、吉野氏は文字どおり朝から晩まで勉強し、英語の勉強は間に合わなかったものの、国語(現代文、古文、漢文)と日本史では、かなり力をつけ、直前の模試では国語は偏差値86以上という状態になりました。そして、国学院大学をはじめ、立教大、明治大、法政大とたてつづけに合格したのです。

この本を読んで、三つの点で考えるところがありました。

第一に、現代文の勉強は、やはり読むことに尽きるということです。吉野氏は、入試問題に出てくるような本や社説を読むことによって、現代文の力をつけました。読む力さえつけば、解き方のテクニックなどはすぐに身につくということです。

第二に、吉野氏の力の源泉が、4ヶ月のがんばりだけではなく、小学校時代までの読書にあったのではないかということです。吉野氏は、小学校時代は、本をよく読んでいたので、国語の成績だけは勉強をしないでもよかったと書いています。

勉強には、いざというときのがんばりが大事ですが、その土台となる知力を育てているものは読書です。もし、吉野氏に読書力がなく、ただ計算や漢字が得意なだけだったら、この短期間のがんばりはできなかったと思います。

第三は、現在の学校には、吉野氏のように、中学、高校と勉強をしていない生徒がかなりいるのではないかということです。これは、個人の問題ではなく、日本の国家の問題だと思います。

学校はそれなりにそういう子供たちの教育に力を入れていると思いますが、基本的には点数をつけて評価する機関です。塾や予備校も、良心的に指導をしていると思いますが、やはり基本的に点数をつける機関です。と考えると、これはやはり家庭の問題なのです。

家庭で勉強する習慣のある子とない子の差が、実は勉強力の決定的な差になっています。ですから、これからの勉強は、教室で先生が行うものではなく、家庭で親が責任を持って子供の自主学習を見守る、その方法を公的な機関がアドバイスをするようなものになっていくと思います。

全国学力テストで高得点をとった秋田県では、学校と家庭が子供の教育について連携しているという特徴があります。

これからの教育は、学校でも塾でもなく、また単純に家庭でもなく、家庭での学習を「新しい学校」が支えるというようなものになっていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 教育論文化論(255) 大学入試(14)

デフレの時代を生み出したものは、生産力の増加と、世界的な平和という要因です。この結果、必需品の価格は下がり、グローバルな生産活動と消費活動が生まれ、既存の産業がある完成された段階に到達し、消費者の求めるものがより大量により安く提供されるデフレ状態が生み出されました。

また、グローバル化に伴い賃金が世界で平準化される結果、途上国では賃金の上昇が起こりますが、先進国では逆に賃金の低下が起こりました。

このデフレの時代に、先進国で必要になるものは、新しい創造的な国内需要です。先進国では、経済の活性化を外部に求めるのではなく、内部の国民の需要に求めていく必要があります。なぜならば、既存の外部の需要は、利益もそれなりに確保できる勝手のわかった安心できる道ですが、その道の先はしだいに狭く混み合っていき、やがて追い上げる途上国によって埋め尽くされてしまう道だからです。

先進国での新しい国内需要は、三つの方向で進みます。

第一は、高付加価値のものをより高価格で提供するという方向です。これは、狭い市場で生き残る道で、教育の分野で言えば高額の個別指導というものにあたります。

第二は、既存の商品を徹底したコスト管理で大規模に提供する方向です。言わば、低付加価値低価格の教育で、これは、大手の通信教育などの路線にあたるでしょう。

第三のもう一つの道は、新しい価値を生み出す方向です。

パックス・アメリカーナの時代に、アメリカでは、3Cに象徴されるアメリカ的消費生活産業、新しいビジネスモデルに基づいたサービス産業、IT産業、金融工学産業などが生まれました。

日本でこれから生まれるものは、美、知、健、快、幸、愛、楽、創などの、人間のより根源的な欲求に根ざした価値観に基づく産業になるでしょう。物と金の産業から、心と頭と体の産業になるというのが、今後の大きな流れです。この新しい産業の「知」の部分を担うものが新しい教育です。

ここで、教育の本質を考えてみると、教えるための教室や、教えるための先生は、必ずしも教育の本質的な要素ではありません。教育の本質は、むしろその教材と方法と目的にあります。

現在、言葉の森では、デフレの時代に対応した新しい価値ある教育を、高付加価値、低価格で提供することを考えています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

言葉の森の暗唱は、まず第一に、単なる音読とは異なります。音読も、回数を重ねれば暗唱と同じようなものになりますが、いちばんの大きな違いは、音読は飽きやすい勉強だということです。それに対して、言葉の森の暗唱は達成感のある勉強です。

第二に、言葉の森の暗唱は、文化としての暗唱とは異なります。文化としての暗唱は、文章の内容を覚えることが目的になります。そのため、文化的に権威の確立したものを暗唱することが中心になります。例えば、「憲法前文」、「枕草子」、「じゅげむ」、「平家物語」などが暗唱の対象としてよく取り上げられます。これらは、これらでもちろんよいのですが、言葉の森が追求しているものは、このような文化としての暗唱ではなく、教育としての暗唱です。

その教育としての暗唱には、三つの意義があります。

第一は、暗唱力をつけるということです。言葉の森の暗唱で文章を覚えることができるようになると、同じ方法で何でも暗唱できるようになります。「古代への情熱」の中でシュリーマンは、音読を繰り返しているうちにどんな文章も数回読めば暗唱できるようになったと述べています。こういう能力をつけることが言葉の森の暗唱の目的です。つまり、暗唱することが目的なのではなく、暗唱力をつけることが目的だということです。

第二は、暗唱によって発想力をつけることです。「群書類従」を著した塙保己一は、般若心経約300文字を毎日百回、千日間暗唱しました。これは、文章を覚えるという目的を超えて、頭のトレーニング又はウォーミングアップという意味で暗唱をしていたということです。

暗唱が頭の訓練になるという仕組みは、まだ解明されていませんが、右脳の活性化、Θ波によるリラクセーションなどが関係していると考えられています。実際、暗唱をしていると、いろいろなアイデアがわきやすくなるという効果が実感できます。その点で、言葉の森の暗唱は、大人の勉強としてやっていってもよいものだと思います。

暗唱の意義は、第三に、作文力をつけることです。そのため、言葉の森の暗唱は、生徒がその学年で書くような課題に合わせた文章を中心にしています。作文教育のための暗唱ということが、内容の暗唱を目的とする文化の暗唱と異なる点です。

そして、現実に、暗唱に取り組むことによって、子供たちの作文力が向上しているという結果が出ています。暗唱をしている生徒は、暗唱をしていない生徒に比べて、作文の字数が増える傾向にあります。

ただし、文章には好みの問題があります。そこで、言葉の森では今後、暗唱長文の選択の幅を広げていく予定です。具体的には、毎週の課題の長文にも100字単位の区切りの番号をつけて暗唱できるようにしておくということです。

ただし、課題の長文のような説明的な文章になると、暗唱することは急に難しくなります。それは、事実中心の文章と比べると、説明文や意見文には、イメージ性とストーリー性がないからです。

そこで、言葉の森では、イメージ性を補うために、イメージ記憶という方法を使っています。例えば、「しかし、文化が……」という出だしで始まる文を覚えるために、「シカがブンブン飛んでいる」などとイメージ化します。ここで、ダジャレの精神が必要になります(笑)。出だしさえ思いつけば、そのあとに続く文は、百人一首の上の句と下の句と同じように、半ば条件反射的に出てきます。また、イメージ記憶では、ストーリー性を補強するために、身体の位置を利用します。例えば、「頭のてっぺんで、シカが……」という覚え方です。

このやり方をすれば、説明文や意見文の文章でも、事実文と同じぐらい容易に暗唱ができるようになります。しかし、これらのイメージ記憶は、あくまでも便宜的なものです。勉強は、「とりあえず、できた」という達成感を持つことが、継続するコツです。しかし、暗唱の本当の目標は、音楽を覚えるように文章を覚えることです。文章の知的な内容を理解するのではなく、文章の流れを音楽として覚えることが暗唱の学習で大事なことです。

そのための暗唱の方法が、「早口で」「大きな声で」「暗唱用紙を使って反復し」「説明文の場合はイメージ記憶を使う」という言葉の森の暗唱法なのです。

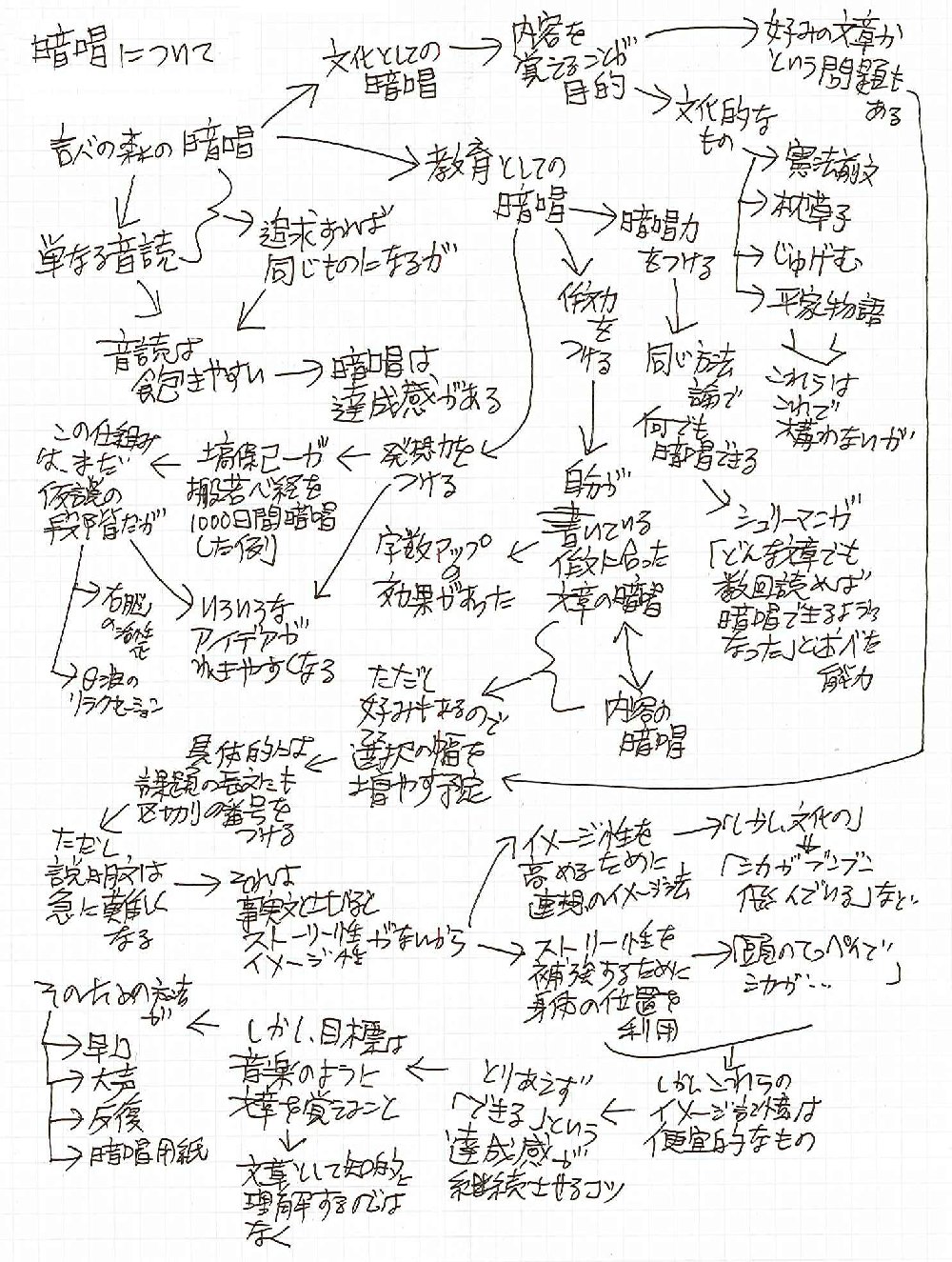

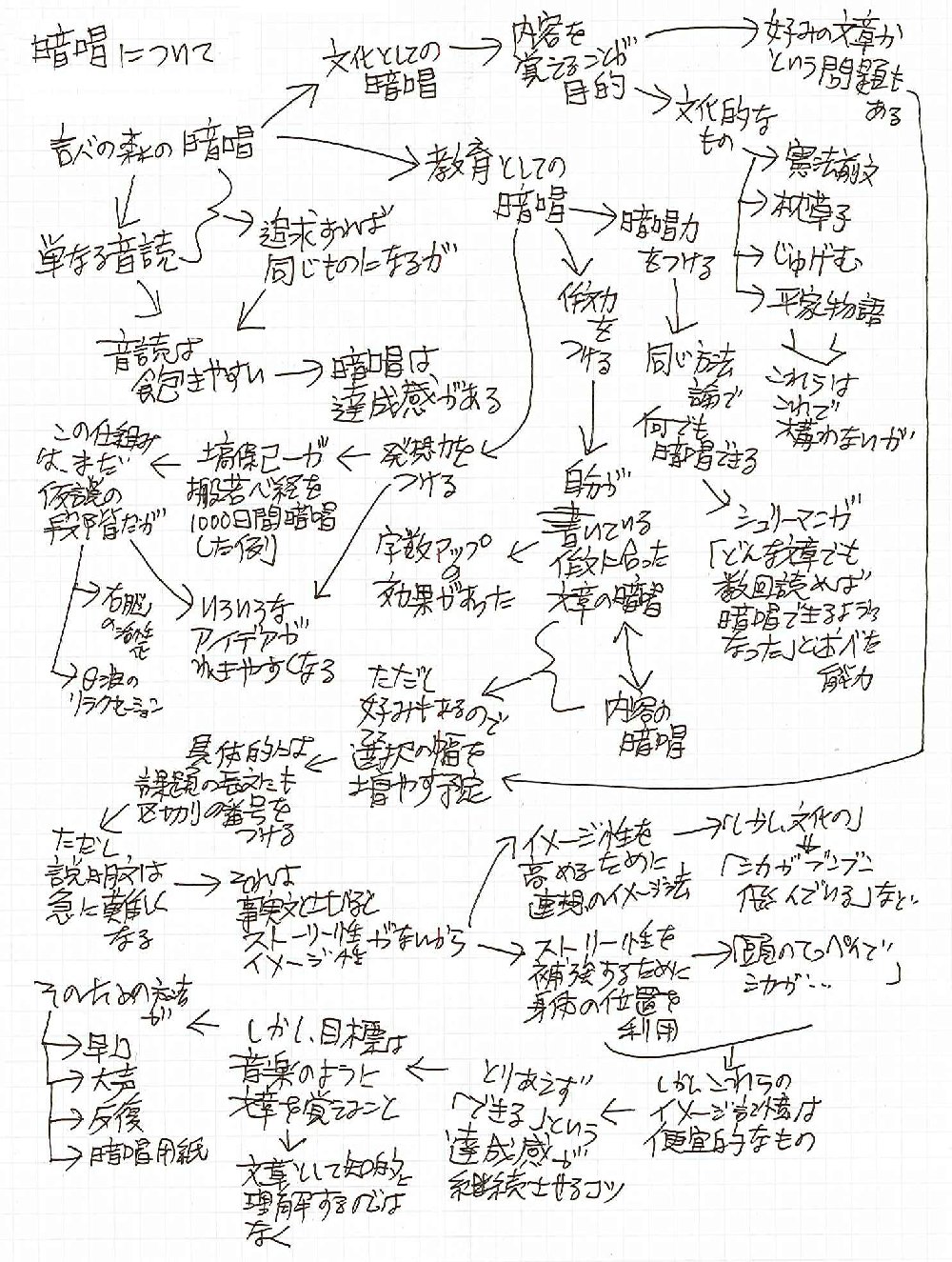

▽この文章は、下記の構成図をもとに音声入力したものをテキスト化して書きました。

>

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

言葉の森の構成図とマインドマップは、似ているが異なります。このことは、既に2009年5月の記事に、くわしく書きました。(

https://www.mori7.com/as/498.html )

しかし、言葉の森の勉強を新しく始めた方も多いので、再度わかりやすく説明したいと思います。

構成図は、帰納法的なものです。マインドマップは、演繹法的なものです。

構成図は、考えを広げるために書きます。マインドマップは、考えを整理するために書きます。

構成図は、作文のシミュレーションという位置づけです。マインドマップは、知識の分類を目的としています。

現実的なところでは、構成図は、紙と鉛筆があればすぐに書けます。マインドマップは、準備にも書く過程にもかなり時間がかかります。

構成図は、作文に生かすことを目的としています。マインドマップは、マインドマップを書くこと自体が目的です。

では、構成図を書くことと書かないこととでは、どのような違いがあるのでしょうか。

構成図を書くと、作文のスピードアップが図れます。作文には、思索の過程と表現の過程があります。構成図は、思索の過程を独立させたものなので、構成図を書いたあとに、表現の過程だけを独自に追求していくことができます。これは、将来、音声入力などをする際に大きく役立ちます。

構成図を書かない形の従来の作文は、思索の過程と表現の過程が融合しているので、書くのにかなり時間がかかります。つまり、考えながら書き、書きながら考えるというのが従来の作文です。

事実中心の生活作文のように、書く内容を熟知しているものについては時間はあまり変わりませんが、考える内容を含む意見文の場合は、構成図を書くことで考える時間が大幅に短縮されます。

構成図は本来、無地の紙に自由に書くものです。しかし、最初は枠がある方が書きやすいので、言葉の森では、構成図という用紙を渡しています。

下記に表示するのは、無地の紙に自由に書いた構成図の例です。A4サイズのルーズリーフ用紙に書いていますが、用紙が足りなくなれば2ページ、3ページとページをを増やしていくことができます。書くことが少なくて済めば、1ページに数種類の構成図を書くこともできます。マインドマップと違って、紙の無駄がありません(笑)。

>

△この構成図は、明日アップロードする「暗唱の意義と方法」の記事(約1800字)のもとになったものです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

ちょっと脅かすようなタイトルですが。(^^ゞ

高校2年生から3年生になるときの春休みに、志望する学校についての過去問を答えを書き込みながらでいいので、少なくとも1年間分は解いてみます。自分の得意な科目だけではなく、また、まだ勉強を始めていない科目も含めて、ひととおり解いていくのです。センター試験を受ける予定があれば、センター試験の過去問もやってみます。

春休みにそれができなかった人は(大部分の人がそうだと思いますが)、今度の連休には必ずやっていきましょう。

過去問を解くことと並行して、受験勉強に関する本や、同じ志望校を受けた人の合格体験記なども、全部で10冊ぐらいを目安に読んでいきます。

大学入試は、これまでの中学入試や高校入試と違って、先生に教えてもらってやるものではなく、自分で工夫して取り組んでいくものです。

過去問に取り組んだあと、参考書や問題集を決めて、どういう予定で勉強するかを決めていきます。

大学入試は、情報戦です。ただ努力すればいいのではなく、志望校の傾向と自分の実力に合わせた努力をすることが大切です。

ところが、以上のことをいくらわかりやすく説明しても、自分の力で春の間に過去問をやり、本を読み、作戦を立てたという人は、今まで数えるほどしかいませんでした。

ここで、登場してほしいのは父親です。会社で部下に仕事を指示するつもりで、夏休み前に必ず過去問に取り組ませることが大事です。それも、「やっておいた方がいいぞ」というような言い方ではなく、スケジュールを決めて半強制的にやらせるのです(笑)。

過去問さえこのようにやっておけば、高校生は、あとは大体自分の力で勉強していけると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。大学入試(14)

未来の仕事は、どうなるでしょうか。

それを考える前提となるのは、現代の社会がとても豊かだということです。では、豊かな社会でなぜ失業者がいるのかというと、働きたくても働けない人がいるほと社会が豊かになっているということの裏返しなのです。

原始時代とまで行かなくても江戸時代には、だれもが、子供も含めて働かざるを得ませんでした。しかし、江戸時代はそれなりに豊かな社会だったので、武士階級という生産活動に携わらない人も多数存在しました。現在は、それよりも更に豊かになっているのです。

では、社会の豊かさがなぜ個人の貧しさとして現象するのかというと、流通しているお金を、その流通の過程から引き上げてしまう人がいるからです(笑)。生産が10あって、その生産をするために労働が10必要で、また消費が10であるならば、生産と消費の循環は永続的に進みます。しかし、やがて生産の技術革新があり、10の生産をするために8の労働しか必要ない状態になれば、本来ならば豊かさはそのままで、余暇だけが増えるということになります。しかし現実は、必ずしもそうはならず、新たに生まれた豊かさが消費に結びつかない形で、生産と消費のサイクルから引き上げられていくのです。その引き上げられた形が、昔なら武士階級のような存在で、現在ならば軍事費のようなものだと思います。

さて、このように本当は社会が昔よりもはるかに豊かになっているということを前提に考えると、現在1日8時間の労働で週に5日働いているような仕事も、将来は、1日4時間で週2日も働けば十分だということになってきます。すると、そこで従事する仕事は、フルタイムで働くような大きな仕事である必要は必ずしもなく、趣味の内職のような仕事でも可能になるということです。この趣味の内職が、自分の好きな分野を高度に専門化した起業ということにつながるのです。

すべての人が自分で立ち上げた仕事を持つことが可能になるというのが、未来の仕事の姿です。なぜなら人間は、多数のさまざまな興味と得意の分野を持ち、しかもそれらを組み合わせれば無数の新しい事業分野が可能になるからです。また、身体的な技能や知識は、熟練するために何千時間も必要とするので、その人だけの独自性のある技能や知識として保持することができます。アイデアだけで始めた仕事は、同じことをやる人がすぐに現れますが、時間をかけて腕を磨くという形で始めた仕事は、続ければ続けるほどその人だけの独自な仕事になっていきます。

このような状態が出現したのが江戸時代で、その時代に日本では、多様な「道」化された文化が生まれました。しかし、当時生まれた文化で、現代に伝わっていないものもかなりあります。なぜかというと、さまざまな「道」文化の創始者は、自分の技を磨くことに専念していたので、それを後進に教育するような体系を作る余裕がなかったからです。そのため、当時の教育は、「師の技を盗む」という方法で行われていました。もし江戸時代があと数百年続いたら、さまざまな「道」文化の教育体系ももっと整備されたかもしれません。

未来の職業は、この江戸時代に庶民の間から生まれたさまざまな文化と同じように、創造性に価値を置くものになります。売上が多いとか、利益が上がるとかいうことよりも、創造的でわくわくできる仕事かどうかということが未来の仕事の大きな関心になっていきます。現在、中国で生まれている巨大な需要と生産の多くは、既に欧米や日本で行われたことのある過去の需要と生産です。そのような過去の需要と生産を通り越した日本でこそ、未来の需要と生産が生まれる可能性があります。

教育は、社会から離れて存在するものではありません。すべての人が創造的に仕事をし、豊かに消費する社会と結びつく形で、教育もまたわくわくしたものになっていきます。未来の学校は、勉強を教えるとともに、その勉強を自分の仕事にどう生かしていくのかということも教える場所になると思います。

さて、では、今の若者は、それまでどうしたらいいのでしょうか。毎日、仕事に追われる多忙な生活の中でも、自分の好きなことを大事にし、そこに、時間をかけなければ身につかないような技能化、身体化の過程を結びつける工夫をすることです。映画鑑賞が好きだといっても、映画をただ見ているだけでは技能化にはなりません。ただ好きなことをするだけでなく、その好きなことを自分なりの生産活動に結びつけ、やがては他の人に提供できるような完成度の高い商品にする展望を持って追求していくことです。

これまでのローカルな社会では、自分の好きなことを共有できるような同じ関心を持つ人は多くありませんでした。しかし、インターネットの世界では、世界中の同じ関心を持つ人に結びつくことができます。

人が何かの分野に熟達するためには、4000時間費やすことが一つの目安になると言われています。逆に言えば、それは、特に今は何も目立った才能がないと思っている人でも、自分の好きな分野で毎日1時間で約11年間、技を磨けば、その道のプロとして通用することが可能になるということです。現代は、このように明るい可能性がだれにも開かれている時代です。そして、この傾向はこれからますます加速していくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63) 教育論文化論(255)

「未来は、えらべる!」という、バシャールと本田健さんの対談を読みました。参考になる点がいくつかありました。

本田健さんは、バシャールに対してアメリカに住み、自分の子供をサドベリー・スクールに通わせています。サドベリー・スクールとは、子供たちが自分の好きなことをしながら自然に勉強をしたくなるのを待つという教育法を実践している学校です。

本田さんは、カリキュラムがなく子供たちが好きなことをできるのがよいのではないかと質問をしました。バシャールは、カリキュラムはあってもよいが、子供の興味を引き出すようなものになっていることが大事と答えました。つまり、カリキュラムの有無というのは、本質的なことではないということでした。

また、本田さんは、子供が時間をかけて自分の好きなことを見つけるのが大事ではないかと質問し、その例として、5年間釣りだけをしていた子が、その後勉強をして立派な社会人になったという例を挙げました。それに対して、バシャールは、その釣りをしていた子供の例は特殊な一例で、時間をかけることは必ずしも必要ではないと答えました。大事なことは、勉強が楽しいと子供に教えてあげることだということでした。

更に、本田さんは、サドベリー・スクールのような学校を日本にも広げたいと自分の希望を述べました。それに対して、バシャールは、どの学校でも、また家庭でも、勉強の楽しさを教えることができる、大事なのは、子供が学ぶ対象に興味を持てるようにすることだと答えました。

私は、この対談を読んでいて、バシャールの本質をついた的確な返答に感心しました。もちろん、そういう返答を引き出す、本田さんの優れた質問にも感心しました。

さて、バシャールは、わくわくして学ぶためには、体験を通した学び方をすることだ大事だと述べています。その例として、子供が自分で仕事を立ち上げる、そのための勉強をするという仕組みを作っている学校が既にあると説明していました。

今の教育では、確かに、学んだことをどう人生に生かすかという視点がありません。学んだことを生かすという教え方をすれば、数学の方程式も現実の仕事の中でどのように役に立つかということを実感するような教え方をすることができるでしょう。

ところで、江戸時代の寺子屋教育という優れた勉強法は、決してわくわくした学び方ではありませんでした。そこで教えられた方法は、四書五経の素読や手本となる文字の書き写しでした。

しかし、この勉強法は、勉強の方法ではなく生活の方法だったのだと私は思います。朝起きて、顔を洗う、歯を磨く、掃除をするということと同じ感覚で、人生の前提となる基礎教育が行われていたのです。生活と同じ感覚で行われている勉強は、苦痛でも我慢でもありません。音読や暗唱や読書というのも、勉強としてではなく生活の一部として取り組んでいくものだったと思います。

そして、江戸時代は、この優れた基礎教育の大衆的な普及の上に、さまざまな知識や技能の「技を盗む」という形の職業教育が行われていました。しかし、その「技を盗む」教育というのは、それらの知識や技能が高度であったために、体系的な教育法にまで手が回らなかったことからくる暫定的な方法論だったのではないかと思います。

さて、体験を通して学ぶということを作文にあてはめると、作文には、バシャールの言う「知識の現実への適応」と同じ面があることがわかります。自分の書いた作文が他人に読まれて喜ばれるということは、自分が作った製品が、他人に買われてうれしいという感覚と同じです。

言葉の森が、これまで考えていたのは、次のような勉強法です。

中学生の作文で、歴史実例という項目があります。これをただ作文の上で自分の知っている歴史実例を入れるという書き方をするのではなく、あらかじめ歴史の学習をして歴史の本を読み、そこから作文に書く自分の意見にふさわしい歴史実例を引き出すという書き方をするのです。これは、歴史の知識を、生きた作文に適用するという学び方です。

同じようなことは、英語、数学、理科、社会などの勉強にもあてはめることができます。このように、知識を学びながら、それを作文という現実に生かすという勉強の仕方を、これからの言葉の森の勉強法にしていきたいと考えています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) 作文教育(134)

3月4週の清書をもとしにした森リン大賞です。

学年は、旧学年になっています。

3月の森リン大賞(中3の部36人中)

触れ合い

ゆうちゃり~

今の社会では、他人とのつながりがかなり薄いものになっていると思う。つい最近まで、僕の団地には新しい住民がいろいろと来たが、同じ地区になったのでよろしくと言いに来るだけの人が大半で、今ではどんな人だったかさえ忘れている。また、隣に誰が住んでいて、その人がどんな人なのかさえも知らなかったりする。このように、「核家族」という言葉があるぐらい、みんながそれぞれ独立して暮らしている。そのことはもちろん良いことなのだろうが、自分の周りの人のことをほとんど知らないままでよいのだろうか。いや、そうではない。「遠くの親類より、近くの他人」というように、近所で協力することはとても大切だ。だから僕は、今、失いかけている人間的コミュニケーションを大切にしていきたいと思う。

そのための方法として第一に、人との触れ合いを大切にしていくことである。僕は、春休み中に一週間、フランスに旅行で行っていた。今回は個人ではなく、ある会社のツアーに参加した。人数は二十人と少数だが、なかなかツアー内で家族や友達以外と話さなかった。みんな家族や友達と同じ場所にかたまっていて、話しにくい雰囲気にもなっていた。そうこうするうちに、四日目に入り、昼食の時になってようやく他の人に対する壁がとれたのであろう、周りの人たちと話をするようになった。僕はその話し声を聞きながら食事をしていたが、とても楽しい気持ちになった。その時、初めて人との触れ合いがすばらしいものであるとわかった。その後の観光は、その日以前よりも楽しいものとなった。みんなが黙っていても観光することはもちろん、まだ自分の知らない世界に出会えるので楽しいが、道中やレストランで他の人と話をすることによって、より楽しくなるのだ。そのことが今回の旅行でわかった。フランス滞在最後の日の自由行動の時、ツアーの人たち数人と一緒にルーブル美術館に行き、とても楽しかった。このように、人と触れ合うことによって、一緒のことをしているという連帯感が生まれて、一緒にしていることがより楽しくなるだろう。修学旅行はまさにそうした一つの良い例だ。

また第二の方法として、社会自体も機械に頼らず、人間どうしの触れ合いを重視していくことである。ファーブルは、子供の頃から自然に対してとても興味があった。ある時、ファーブルは学校からの帰り道の途中に、鳥の巣を見つけた。そして、その中にあった卵を一つ手に持って帰っている時に、神父に声をかけられた。彼は、神父に何を持っているかを問われて、鳥の卵と答えた。その時神父は、「その卵のお母さんは、卵を捜しているだろうな。たまごをあたためて、小鳥にかえすことは母鳥にしかできない。きみはそのたまごを小鳥にすることができるのかい?」とファーブルに言い、ファーブルに自然に接するときの意識を示した。このような穏やかな口調で言われたから彼は素直に受け入れられたが、もし神父が機械的に、母が怒るような口調で言っていても効果はあまりなかっただろう。このように、人との触れ合いでは、相手のことを慮ることができ、その人に最適な接し方ができるのだ。

確かに、大量生産や大量販売は、豊かな社会を生み出した。今となっては、社会を根本的に支えるものとなっている。しかし、人間的コミュニケーションも、社会が豊かになるにつれてなくなってきている。しかし、コミュニケーションは社会を支える最も大きな根のような存在で、これをもう一度見直すべきだ。また、「経験は、最良の教師である」という言葉があるように、人との触れ合いの中で得るものは貴重なもので、とても多くのものを得られる。

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●触れ合い | ゆうちゃり~ | 88 | 1495 | 58 | 78 | 85 | 89 |

| 2位 | ●今日では、道徳的共同体を | チョビ | 88 | 1174 | 64 | 77 | 79 | 84 |

| 3位 | ●バラがバラらしく生きるには | きへあ | 87 | 1292 | 69 | 61 | 77 | 83 |

| 4位 | ●清書 | まじめさん | 86 | 1143 | 69 | 60 | 77 | 87 |

| 5位 | ●清書 | MAXやまびこ | 84 | 1228 | 57 | 96 | 94 | 84 |

| 6位 | ●本当の豊かさを求めて | ゆりん | 84 | 1316 | 53 | 66 | 80 | 93 |

| 7位 | ●記念を残す | メグ | 82 | 1463 | 48 | 61 | 77 | 89 |

| 8位 | ●共同体的に生きる | ちこちこ | 81 | 1063 | 54 | 71 | 85 | 84 |

| 9位 | ●私の記念日 | うずら | 79 | 1272 | 48 | 85 | 101 | 89 |

3月の森リン大賞(高1高2高3社の部121人中)

物・他者との関わり

PINK

現代の日本人は、他者との接触を好まない。むしろ自分だけの世界で好き勝手やるほうが楽でいい、と感じている若者も少なくない。自分の殻にこもり、外界からの接点をほぼシャットアウトしてしまうことを選ぶ傾向が強いのではないだろうか。それらの現象には、人やものと出会い、触れ、感じる機会の減少が主な原因であると考えられる。私達の生きる時代に存在している道具類を改めて見直すことなど専ら無くなってしまった今日の社会は、道具と人間の関わりをますます浅くしてしまっている。我々は、もっと物との接点を増やしていくべきだ。

そのための方法として第一に、自分の手によって作る、つまり『手作り』の価値を見直すことだ。何でも店へ行ってお金を出せば買える時代になった現代にい生きる私たちは、なにか自分で、あるいは知り合いの人が手作りで作ったものと接する機会も少ないのではないだろうか。最近『家庭菜園』という言葉を聞くようになったが、このようにスーパーで気軽に購入できるハーブなどの野菜を自宅の庭・プランターで育てることで、自然のモノとの触れ合いを体験できる。かつて我々の祖先は、あらゆる道具を使って獲物を捕まえたり、またその仕掛けを作ったりと、自らの力で生きている実感を常に感じられる生活をしていた。もう少し現代に近い例を上げれば、今のように鉛筆を電動鉛筆削り器に突っ込んで尖らせるのではなく、ナイフなどの鋭利な刃物で削っていた頃があったそうだ。ナイフの使い方や力の入れ加減など、人間の感覚を使って理解することが多くあったはずであろうが、機械化されたことによって、便利になった代わりにモノと我々の生活との関わりが薄くなっていったとも考えられる。物を作った人との関係さえも見えづらい今日こそ、手作りの良さを再認識すべきなのだ。

また第二の方法として、学校教育では受身の授業のみならず、生徒同士が関わりを持てるような授業を展開していくべきだ。同学年の友達と話し合いなどをしていくうちに、一体感や連帯意識も生まれ、他人への無意識も改善されていくのではないのだろうか。教師と生徒の関係にしても、教師が一方的に何か喋って、生徒はそれを聞くか書くかするだけでは信頼どころかコミュニケーションをとる意識も無くなるだろう。江戸時代の寺子屋は、先生を慕う気持ちから多くの生徒が集まってきて、それがやがて『寺小屋』という名の学校となった(歴史実例)。学校は、人対人の環境を有意義に利用して、他者との関わり・出会いの経験を積む場所でなくてはならないのだ。

確かに、現代の社会では情報を効率よく処理するのも重要だ。だがしかし、そのベースに人や物との関わりがなくてはならない。情報の背後に潜む実体があるからこそ情報に価値がついてくるのだ。人間はたった一人で生きていくものではなく、様々なものと関わっていくことで初めて生きていける。(自作名言)我々は、人や物と接することで生きる実感を感じられる生活をしていくべきだ。

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●物・他者との関わり | PINK | 92 | 1233 | 69 | 87 | 92 | 83 |

| 2位 | ●日本人の個性 | いすも | 88 | 1288 | 72 | 72 | 75 | 90 |

| 3位 | ●自分を広げたその先に | くま王子 | 86 | 1312 | 67 | 59 | 74 | 83 |

| 4位 | ●国際理解 | LOLLIPOP | 86 | 1387 | 61 | 67 | 72 | 87 |

| 5位 | ●接点と拒絶 | いさせ | 85 | 1333 | 73 | 69 | 72 | 86 |

| 6位 | ●夢を持つとき | いへゆ | 85 | 1205 | 59 | 64 | 67 | 90 |

| 7位 | ●新しい価値観 | ピカチュウ | 83 | 1176 | 57 | 81 | 99 | 83 |

| 8位 | ●人と物との関わり | まいう | 82 | 1493 | 58 | 102 | 110 | 89 |

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103) 子供たちの作文(59)