作文に書く「項目」を指導するというのは、言葉の森のオリジナルな作文指導法です。

作文に書く「項目」を指導するというのは、言葉の森のオリジナルな作文指導法です。

この指導法を始めた当時は、この指導法がのみこめない人が多く、説明するのにだいぶ苦労しました。しかし、今は、どの生徒も最初からごく自然に項目を意識して作文を書くようになっています。

言葉の森の作文指導が、褒める指導を中心にしていけるのは、この項目指導があるからです。ほかのところでは、褒める指導といっても、ただ書いた結果を褒めるだけですから、子供たちはなぜ褒められているのかわかりません。

言葉の森では、指導する目標を明確にした上で褒めるので、子供たちも納得できるのです。

さて、言葉の森では、この項目指導の方法について、以前は、できたところに項目シールを貼るという形で取り組んでいました。これは、シールのような具体的なものがないと、子供たちに、目標が目に見えたものにならないと思われたからです。

しかし、何年も指導を続けている間に、次のような声を聞くことがありました。

「言葉の森で作文を書くときは上手に書けるのに、学校で作文を書くとうまく書けず、ありきたりの作文になってしまう」

子供たちは、何度も行きつ戻りつしながら上達していくので、言葉の森でうまく書けたなら、それはやがて学校の作文にも反映していきます。だから、これは特に問題ではないのですが、同時に、言葉の森で勉強したことがその子の中に定着するのに時間がかかるという問題があるということもわかったのです。

その原因のひとつは、項目指導が、項目シールを貼るというような外からの道具に頼ったものだったからではないかと思いました。

考えてみると、

日本文化の特徴は、道具に頼ることをできるだけ避け、道具の代わりに技術で対応しようとするところがあります。例えば、欧米では、フォーク、スプーン、ナイフという具合に、使い道によって道具が異なっていますが、日本はすべてお箸です。欧米では、物を入れるのにバッグを使いますから、物の種類によってバッグのサイズや形が変わりますが、日本では昔は風呂敷1枚でほとんどすべてまかなってきました。風呂敷の使い方の中には、スイカの包み方や一升瓶の包み方のようなものもあるようです。

道具に頼ると、道具のないところでは仕事ができません。しかし、道具の代わりに、箸の使い方、風呂敷の使い方のような身についた技術があれば、その技術だけでほとんどのことができます。

同じことを作文の項目指導にもあてはめてみると、項目シールというのは、どちらかといえば欧米的な発想です。極端に言えば、シールがないと作文の書き方がわからないというようなことにもなりかねません。

そこで、項目シールの代わりに、生徒本人が手書きで項目マークを書くことにしました。

指導のしやすさから言えば、項目シールの方がずっと使いやすいのですが、子供たちには、道具に頼らず技術でカバーするという日本文化的な発想も身につけてほしいという気持ちもありました。

今の子供たちの勉強の環境を見ると、教材や設備が至れり尽くせりで、かえって自分で工夫して勉強するという意識が希薄になっている感じを受けます。言葉の森の教材は、どちらかといえばその反対で、感想文の指導なども素材を与えて、先生が電話で解説して、あとは自力で書いてもらうという形です。

言葉の森以外の作文通信講座では、スモールステップ方式で、細かい準備のようなことに時間を使いすぎている感じを受けます。細かい準備をしてくれるというのは、一見よさそうに見えますが、そういう勉強をしてきた子は、教材に頼る勉強になっているためにかえって作文の技術が身につかないのではないかと思います。

ところで、なぜ項目の言葉ではなく、マークという絵なのかというと、項目の言葉である、構成、題材、表現、主題などは、小学校低学年では難しすぎるからです。そこで、構成は「枝」のマーク、題材は「葉っぱ」のマーク、表現は「花」のマーク、主題は「実」のマークとしました。

作文を1本の木になぞらえると、構成というのは幹と枝のようなものです。同様に、題材は葉っぱ、表現は花、そして、主題は作文の目標ともなる実です。

最初に、項目シールからこの項目マークに変えたときは、うまくマークが書けない子がほとんどでした。今でも、マークを書くということがよくのみこめていない子もいると思います。

しかし、子供はやはり適応力が高く、最近では、先生が何も言わなくても自分でどんどん項目マークを書いてくるようになりました。

項目シールではなく、手書きの項目マークを書くということがもっと定着すれば、今度は学校で作文を書くときも、言葉の森で書くときと同じような書き方ができると思います。

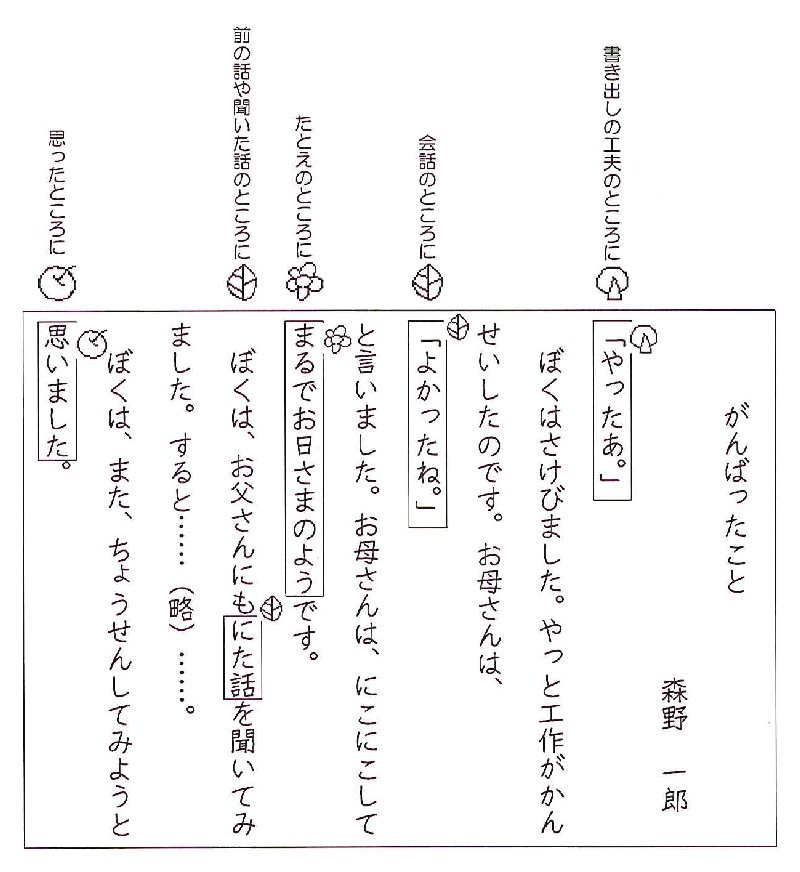

以下は、体験学習用の教材の一部ですが、項目マークをどのように使うかということがわかると思います。

【小3ぐらいの子の作文と項目の書き方の例】

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 作文の書き方(108)

勉強は、もともと楽しいものです。

それは、自分が進歩向上するということが勉強の本質だからです。

しかし、その勉強が今、多くの子供たちにとって楽しいものになっていないのは、勉強による進歩向上がなかなか実感できないからです。

そして、そのかわり、自分の心の中からの意欲ではなく、自分の外からの強制によって勉強をするような状況があるからです。

嫌な勉強を、褒美や競争によって楽しくするのではなく、もっと自然な形で自分の向上心に結びつけて楽しくする工夫が必要です。

ほとんどの子は、高校生になるころに勉強の面白さに気づきはじめます。

それは、小中学校と長い単調な登り坂を登ってきて、高校生のころになるとその登り坂が尾根につながるからです。

だから、小中学校のころから、その登り坂を楽しめるような工夫をすればいいのです。

そういう工夫を、言葉の森では今考えているところです。

今日は、うっすらと寒い曇り空です。

しかし、心の温かさは心の持ちようで決まります。

今日も、温かい心でいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 勉強の仕方(119) ゲーム的教育(4)

小3の子の母親からの質問とその答えというのが、あるサイトにありました。

====

【質問】

作文が苦手です。話す時はいろいろな表現で上手に話しますが、そのことを文字にするとうまく表現できません。読書は大好きで、物語をよく読みます。(小3男子の母親)

【○○氏からのアドバイス】

「話せる」が「書けない」子どもには、共通する文章の特徴があります。

●語彙不足

……(略)……。

●文頭から文末の流れがおかしい

……(略)……。

●文と文の関係があいまい

……(略)……。

●文章の構成が苦手

……(略)……。

一足飛びに上手な文章を書けるようにはなりません。「一文の流れ」はよいか、「文と文の関係」はしっかりしているかなど、段階的に学んでいきましょう。練習をくり返すと、意外に短い期間で、書き方が上手になっていきます。

====

うーん、こういうアドバイスだったら、誰でも考えつきそう。

それで、このアドバイスを見て、お母さんは納得するでしょうか。

実は、本当は、こういうことなのです。

話すことが上手で読書が好きだが、作文が苦手というのは、書いた作文をいつも注意されていたからです。

読書が好きな子なら、例外なく、作文も好きになります。

そして、もちろん上手になります。

しかし、このアドバイスのとおりに、いろいろおかしいところをチェックしていけば、作文は更に苦手になっていくだけです。

この違いはどこから来ているかというと、作文の教え方なのです。

世間の多くの作文指導は、事前に何も教えずにただ書かせて、そのあとじっくり添削するタイプの教え方をしています。

指導がないのに評価だけに力を入れているのです。

また、指導があるとしても、「あれをしちゃいけない」「これをしちゃいけない」という後ろ向きの指導ばかりです。

禁止事項だけの指導で、そのとおり書けたとしても面白くも何ともありません。

作文指導に熱心な先生にあたるほど作文が嫌いになる子が多いというのは、こういう事情があるからなのです。

小3から小4にかけてというのは、本当は書くことが好きで楽しくなる時期です。

その時期に作文が苦手になるとしたら、それは周囲の大人の問題なのです。

昨日は、降りすぎというほどの雪の降り方でした。

成人式のみなさんは、大変だったと思います。

しかし、今日はもう快晴です。

これから成人になる人も、そして日本も、自立する前には雪や雨や風や嵐があるということでしょう。

しかし、それもすぐに過ぎ去り、明るい太陽が昇ってくるのです。

大雪と思えば大雪ですが、この程度と思えばこの程度です。

大難が小難に変わったと思えば、かえってよかったということでしょう。

今日はまだ道路に雪が凍っています。

一歩一歩踏みしめて、今日もいい一日を迎えてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 作文教育(134)

グーグルのチャートツールで、教室の生徒数の国別グラフを作ってみました。

https://www.mori7.com/graph/geo.php

リアルタイムで表示されるところが面白い。

これを見ると、やはり日本がいちばん多い。(あたりまえか。)

これまで、グラフを描くとすれば、フラッシュを使うとか、javascriptを使うとか、今度のHTML5を待つとかいうようなことばかりでしたが、APIを利用するという方法があったということです。

これが、クラウド化のひとつの姿でしょう。

自分のところにあるよいものは、ほかの人にも自由に利用してもらう、そういう考えが情報文化の中に生まれているのです。

それは、かつてオープンソース運動と言われてきたものが、社会の中に静かに定着してきているということです。

奪い合う社会から、与え合う社会へという大きな流れが、今は時々世の中に現れてくるようになったのです。

楽観的すぎるという人もいるかもしれませんが、人類の歴史は700万年、地球の歴史は46億年と続いてきたのですから、楽観論が大勢です。

ところで、今日はせっかくの成人式なのに雨……。

でも、雨のあとには必ず晴れが来ます。

晴れが大勢だと思って、元気に冷たい雨を乗り切ってください。

それでは、今日もいい一日を。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 言葉の森サイト(41)

勉強の世界では、「『わかる』から『できる』へ」ということがよく言われます。

教えてもらい、わかっただけでは不十分で、自分でできるようにならなければ、本当にできたとは言えません。

同じことが国語の勉強にもあてはまります。それは、「『読める』から『言える』へ」です。

難しい文章を読んで書いてあることが理解できたとしても、その文章の内容を人にも言えるようにならなければ本当に読めたとは言えません。

読めれば言えるはずとは思っていても、読んだ理解の度合いに応じてしか言えないものなのです。

「読める」から「言える」に関して大事なことは、それを聞く人が気長に励ましてあげることです。

算数・数学の勉強では、「昨日、教えてわかったのだから、今日はできるはず」ということはありません。

同じことを何度も同じように教えてあげる必要があります。

国語の勉強でも、「長文を読んで理解できたのだから、もうちゃんと人にわかるように説明できるはず」ということはありません。

下手な説明を気長に聞いてあげることが必要です。

川の流れのように、気長に同じことを繰り返していきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) facebookの記事(165) 音読(22)

解く勉強から読む勉強へというのは、国語についての話だけではなく、算数・数学についても同様です。

問題を見て解くよりも、問題を見て解き方を読んでなるほどと理解する方が、ずっと密度の濃い勉強ができます。

そういう勉強の仕方なら、解き方がわかっているものはもうする必要がありません。(計算の練習というのはまた別でしょうが。)

初めて接する難問も、かえって楽しいものになります。

これまでの勉強は、答えのある問題をいかに速く正確に解くかという勉強でした。

これからの社会に必要なのは、答えのない問題をいかに創造するかということです。

答えがあるのなら、それを見て理解できればそれでいいのです。

そして自由な時間は、もっと創造的なことに向けていくべきなのです。

たぶん、将来、勉強というのはそういうものになっていくと思います。

さっき、表に出て空を見たら、雲一つない青空に太陽がまぶしく浮かんでいました。

風は冷たくても、もう、気分は春ですね。

それでは、いい連休をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 算数・数学(22)

運動の場合は、本番に入る前に、体を温めて、柔らかくして、軽く動かすということをしますが、勉強の場合は、あまりそういうことをしません。

勉強がイスに座ってやる静かなことなので、ウォーミングアップなど必要ないと思われているのですが、本当は頭のウォーミングアップが必要なのです。

子供たちを見ていると、みんな、勉強の最後の方は集中力を発揮します。

しかし、そうなるまでに時間のかかる子がかなりいます。

特に、作文の勉強というのは、1200字の文章を書くとすれば、どの子も大体1時間半ぐらいかかります。

その1時間半という巨大な相手に取り組む前に、軽いウォーミングアップが必要なのです。

勉強を教えるのは誰でもできますが、難しいのは勉強の仕方を教えることです。

家庭でも、学校でも、そういう工夫が必要なのだと思います。

生徒「先生、急に勉強したら、脳みそがつっちゃいました」

先生「そんなこと、あるわけないだろ」

今日は、いい天気で、気温も昨日より暖かいようです。

それでは、軽くウォーミングアップをして、今日もいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 勉強の仕方(119)

世界各地の猛暑と寒波に比べると、日本は、寒いといってもまだ穏やかです。

穏やかということに関連して言うと、日本の刑法犯の件数が10年連続で減少したそうです。

穏やかな国民性というのは、たぶん譲り合いの精神のようなものから来ているのでしょう。

この譲り合いの気持ちを、勉強に対しても持つことが大事です。

権利主張型の、他人を蹴落としてでも自分が勝つという勉強は、日本の子供たちには本当はなじみません。

みんなが喜ぶように勉強するという姿勢がいちばんしっくり来るのです。

これは、働くことにも似ています。

働くの語源が、「傍(はた)を楽にする」ことだというのはただの駄洒落だそうすが、そういう由来を聞いて納得する感覚が日本の社会にはあります。

ただし、傍を楽にすると言っても、それは直接の誰かに向かってということではなく、自分の中にある架空のみんなに向かってということです。

勉強をするときも、仕事をするときも、そういう感覚を育てていくことが大事なのだと思います。

今日は、明るい青空に白い雲が浮かんでいます。

風は結構冷たいのですが、そんな贅沢を言っていられません(笑)。

今日も、穏やかな気持ちでいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 生き方(41)