29日の朝、創造発表クラス・せいかつ文化コースの説明会を開催しました。

当日、参加できなかった人のために、説明会動画(一部)を掲載します。

https://youtu.be/_bALVBVXX6g

これからの勉強は、個性を伸ばす勉強になります。

個性というと、音楽とかスポーツとか趣味の分野を思い浮かべる人が多いと思いますが、これから大事になるのは学問の分野での個性です。

勉強のある分野に特に関心を持ち、その分野を学校の教科書の範囲を越えて勉強するような意欲がこれから求められるようになります。

これまでの勉強は、主に義務感で行われていましたが、これからは自分が好きで行う勉強になります。

そういう勉強に対する姿勢を小学校低学年のうちからつけることを目的として、創造発表クラスに低学年向けの教材を追加しました。

詳しくを動画をごらんください。

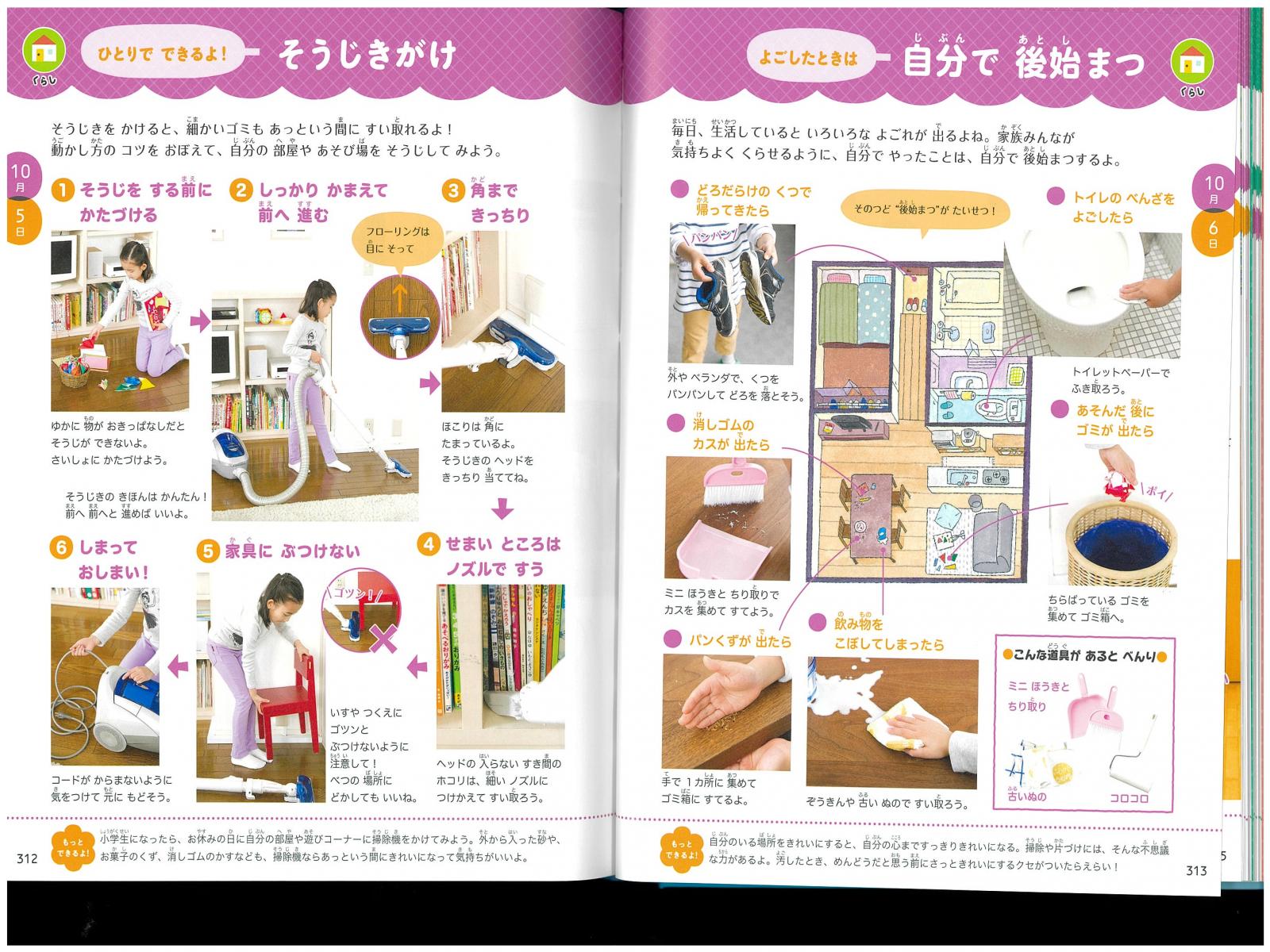

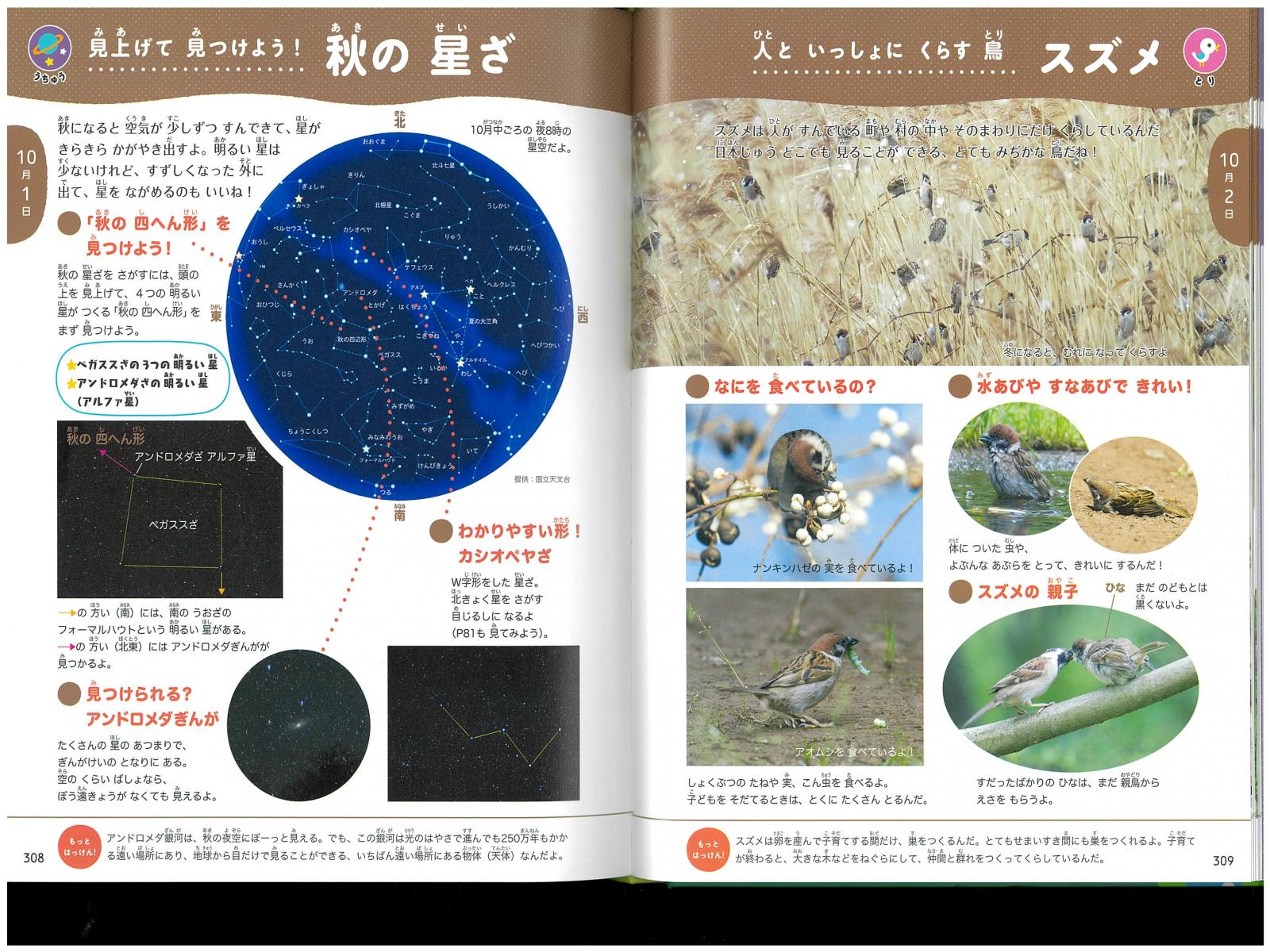

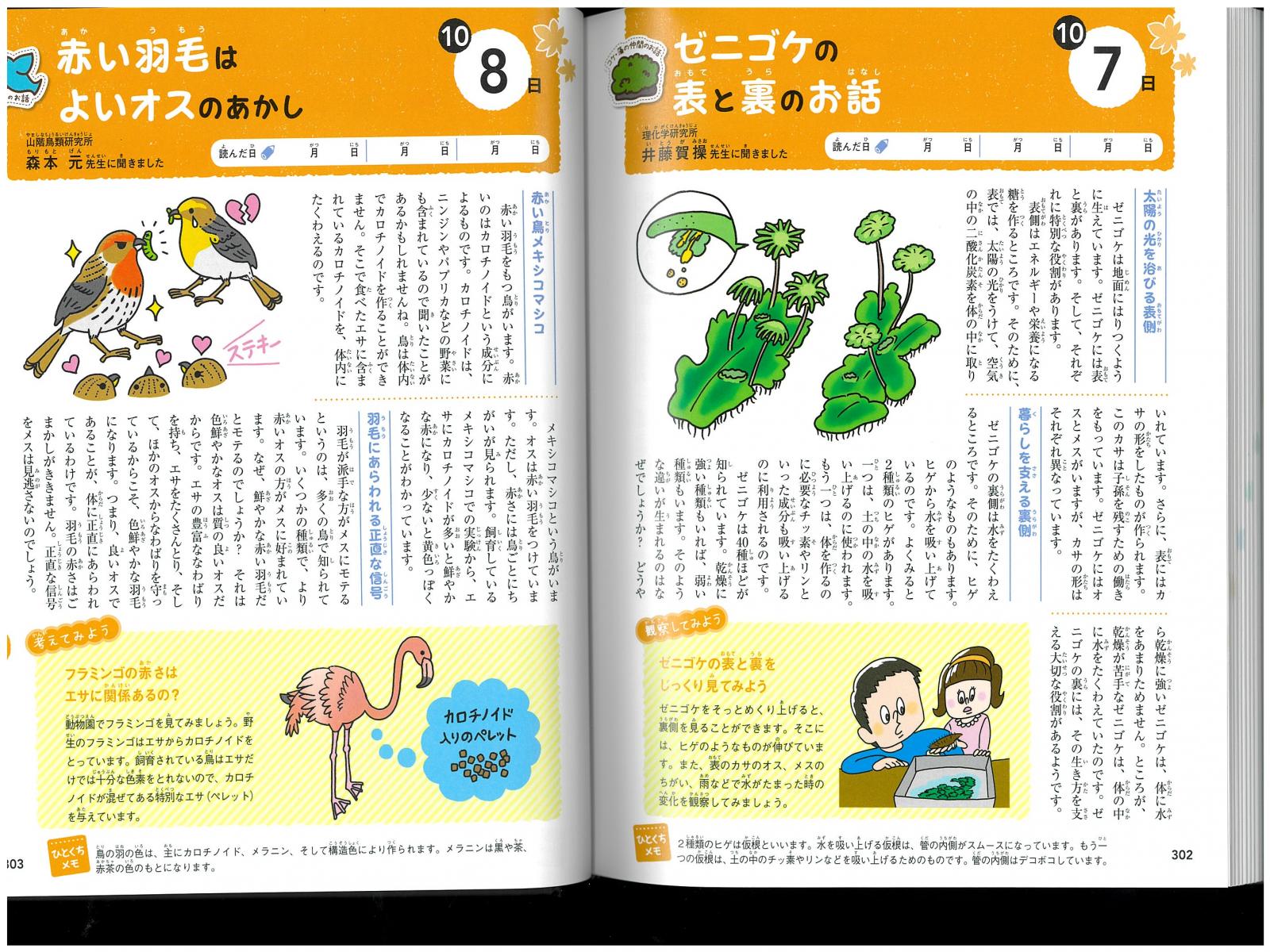

次のような本のページを紹介しています。

森オンラインの作文読解、創造発表、自主学習の各クラスの体験学習は、下記のページで受付けています。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=tkg2019zn

明日9月30日(月)は、20:15より、「自主学習クラス・公立中高一貫対策全科コース」の勉強計画の立て方の説明会を行います。

家庭学習で公立中高一貫校受験を目指す小4、小5の生徒の保護者の方はぜひご参加ください。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=hog2019jg

先日、インターネットで、「思考力をつける○○」という記事があったので読んでみました。

すると、算数の図形のパズルを解くような問題の解説でした。

図形の問題は、確かに見ただけではわかりそうでわからない問題が多く、答え方のコツがわかると一気にわかるというところがあります。

その一気にわかるというところが、発見の喜びに似ていて、あたかも考える力がついたような気がします。

しかし、このような勉強で思考力がつくわけではありません。

算数のパズルですから、面白いことは面白いのでやってみるのはもちろんいいのですが、思考力がつくと思ってやっていると努力の方向が違ってきます。

先日、小学校低学年の保護者の方からも、思考力をつけるために算数の図形の問題をやらせているという話がありました。

図形の問題は面白いから、やることはいいと思いますが、図形の問題を解いて思考力がつくわけではありません。

また、図形のセンスが養われるということもよく言われるようですが、入試に必要な図形のセンスは、入試の図形の問題を解くことによって身につくものです。

では、思考力はどこでつくかというと、それは言葉によってつくのです。

具体的には、難しい文章を理解することによってつくのです。

小学校低学年で難しい文章を理解するというのはどういうことかというと、お母さんやお父さんが子供と楽しく難しい話をすることによってです。

難しいといっても、長い文と複雑な文で話を進めるという程度のことですから、特に難しく考える必要はありません。

思考力とは本質的に言葉を駆使する力です。

深い言葉を使うことによって深い考えが育ち、浅い言葉を使うことによって浅い考えが育ちます。

図形の問題を解く練習では、図形の問題を解く力はつきますが、そこで言葉を使った思考力が育つわけではありません。

一見平凡に見えることですが、小さいころは、家族の対話が子供の思考力を最も育てるのです。

その家族の対話のきっかけとなるのが、ひとつは作文の勉強で、もうひとつは創造の勉強です。

作文の勉強では、子供が似た話を親に取材する場面があります。

そこで親子の対話が自然に生まれます。

創造の勉強とは、子供が自分の好きなテーマで自由に研究したことをみんなの前で発表する勉強です。

既に用意されている答えを見つける勉強ではなく、自由な研究に自分らしい創造を付け加える勉強ですから、そこで自然に考えたり相談したりする場面が出てきます。

こういう親子の対話の機会に、お父さんやお母さんが楽しく考えながら話をすると、その話の中で子供の語彙力が育ち、思考力が育ちます。

机上の勉強によってではなく、日常生活の中の知的な対話によって子供の思考力は育つのです。

この創造発表の勉強の説明会を、9月29日(日)9:00から行います。

関心のある方はぜひご参加ください。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=hog2019hg

思考力を育てることは、これからの学力の中心になります。

覚えた知識を再現することは、AIに次々と移行されるようになります。

これまでの勉強は、その覚えた知識を再現することがほとんどでしたから、多くの人はそれ以外の勉強というものを実感できません。

例えば、「漢字の書き取りが苦手なのでどうしたらよいか」という相談をよく受けますが、漢字書き取りの勉強はもちろんしていいのですが、本当に力を入れるのは、漢字を書くことではなく、読書を通して漢字を読む力を育てることの方です。

そして、読む力が育てば、書く力はわずかの時間の練習で身につくようになるのです。

明治維新の直前に、馬術や剣術の練習に力を入れているのと同じようなことが、今の勉強の中で行われています。

馬術や剣術の練習はもちろんしてよかったのですが、本当に力を入れるのは、当時は、西洋の学問を学ぶことでした。

そこに早く気がついた人と、そうでない人とがいたのです。