●動画:https://youtu.be/zxywx_ARY68

●動画:https://youtu.be/zxywx_ARY68

●個人面談ができるようになりました

授業のあと10分以内で面談ができます。

それぞれのクラスに「面談」という表示があります。

それをクリックして個人面談を申し込んでください。

ただし、先生の都合により、日程を延期又は変更していただく場合もあります。

●6月から、国語・算数数学・英語・総合学力の各クラスの確認テストを行う予定です。

https://www.mori7.com/kt/

問題集をもとにした確認テストなので、生徒の学習状況がわかります。

確認テストは、生徒を評価するためのテストではなく、指導のためのテストです。

ですから、間違えた箇所は100点になるまで解き直すようにします。

5月中に、試験運用で確認テストを行う場合がありますので、ご了承ください。

●6月から、作文・創造発表・プログラミングの各クラスのプレゼン発表会を行う予定です。

https://www.mori7.com/pre/

これまで、発表はそれぞれのクラスの中で行われていましたが、これを毎月4週には、全体に発表する形で行うようにします。

作文クラスで、パソコン入力をしている生徒については、すぐにできると思います。

手書き入力をしている生徒については、保護者の方に協力していただくようになります。ただし、参加は任意です。

創造発表クラスは、自分の作品をアップロードする形ですから、やりやすいと思います。

プログラミングクラスは、Scratchはすぐに発表できますが、JavaScriptやPythonは、生徒が自分のホームページにアップロードする形になるので、全員ができるようになるまで時間がかかると思います。

みんなの作品が見られるようになると、勉強の励みになると思います。

●「よく使うリンク」に、いろいろな掲示板を作りました。

毎週、記事を更新する予定です。

この掲示板は、生徒や保護者の方も自由にお使いください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)

ガクアジサイ

●動画:https://youtu.be/KeIlrxzOyWs

ガクアジサイ

●動画:https://youtu.be/KeIlrxzOyWs

少し早い話ですが、ChatGPTやBardの要約機能を利用すれば、生徒の要約の採点はすぐにできます。

ChatGPTやBardの作った要約と、どれだけ近い要約ができたかを基準にすればいいからです。

もちろん、この採点には誤差があります。

しかし、人間が行う採点の誤差よりも小さいはずです。

何よりも、採点に、全くと言っていいほど時間がかかりません。

しかし、実は、要約のコツは簡単です。

言葉の森の要約の仕方を身につければ、深く読み取れていない生徒でも、上手な要約を書くことができます。

したがって、もっと高度な記述力の評価は、AとBの2つの文章を読ませて、その2つを合わせて記述させることです。

図で書くとこんな感じです。

┏━━━┳━━━┓

┃ ┃ ┃

┃ ┏━┻━┓ ┃

┃A┃ C ┃B┃

┃ ┗━┳━┛ ┃

┃ ┃ ┃

┗━━━┻━━━┛

このCの部分を読み取るためには、AとBの2つの文章を深く読み取っている必要があります。

これは、単純な要約よりもずっと難しい記述です。

そして、これも、AIは簡単に採点できるでしょう。

記述力をつける勉強は、いたって単純です。

難しい文章を読み慣れること、そして難しいテーマの文章を書き慣れることです。

難しい文章の教材は豊富です。

高校生であれば、大学入試の国語の問題文を読書がわりに読んでいけばいいのです。

今の国語は文学的な文章ばかりでなく、説明文が豊富です。

「2023年受験用 全国大学入試問題正解 国語(国公立大編)」

https://www.amazon.co.jp/dp/4010366788

(私立大編もありますが、国公立大編の方が文章がまともです。)

書く力をつける練習は、実際に書くことです。

特に、字数とスピードは、実際に書かなければ身につきません。

言葉の森で勉強するのがいちばんいい方法です。

参考になるニュース記事を載せます。

<千葉県の公立高校入試>「新しい学力観」に照準 難関校が出題、「思考力を問う問題」とは?【合格への助走 市進受験ナビ】

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1047443

====引用====

国語は、2つの異なる説明文を時間内に読み進め、それぞれの筆者の主張する具体的な内容のうち、共通部分を自分の言葉で言い換えながら180文字以上で記述させるという、受験生には大変負担が重い問題が出題されています。

……

素早く、正しく読む力、内容を理解する力、問題条件に必要な情報を文章から探し出す判断力、抜き出した情報を整理しながら解答にまとめていく思考力、そしてそれを解答用紙に記述していく表現力が必要であるといえます。

====

(千葉日報より)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔、大学入試の改革で、国語に150字程度の記述問題が取り入れられようとしたことがありました。

しかし、レベルが低すぎて話にならないので、見送りになったという経過があります。

なぜ、レベルが低かったかというと、評価する字数が短すぎたからです。

記述力や思考力を見るためには、1200字以上が必要です。

しかし、これも、ChatGPTやBardを利用すればすぐにできるようになるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 記述力(0)

子供の作文を読んでいて、「ちゃんと書けているけど、何かものたりない」という思いをすることがあると思います。

それは、語彙力の差なのです。

「ものたりない」というのは人間の主観ですが、それを数値で表現するのが、森リンの表現語彙の点数です。

人間がほんのわずかに感じる違いが、語彙の多様性の違いとして表れているのです。

語彙力のある子は、作文を書くときに、同じ言葉を使いたがりません。

同じことを表すときも、別の言葉で表そうとします。

「とてもたのしかったです。また行きたいと思います。」という書き方は、低学年の子は誰でもしますが、語彙力のある子は、ここで終わらずに、もうひとことつけ加えることができます。

みんなと同じ書き方では、満足しないところがあるのです。

中学生や高校生も同じです。

四段落構成で、最後の意見や感想を書くときに、その意見や感想を長く書ける子は語彙力があります。

意見や感想を書くには、抽象的な語彙が必要ですから、語彙力がなければ長く書けないのです。

では、どうしたらいいかというと、方法は2つあります。

まず、小学生の場合は、親子の対話を増やすことです。

お母さんが子供と話をするときに、豊富な語彙と長い文を使って楽しく話すのです。

最初は慣れなくても、繰り返していれば自然にできるようになります。

大事なことは、楽しく面白く話すことです。

これは、お母さんだけでなく、お父さんも参加してほしいところです。

ただし、豊富な語彙で話すためには、話の材料が必要です。

その材料のもとになるのは読書です。

お母さん、お父さんも、子供と同じように毎日本を読んでおくのです。

中学生、高校生の場合は、説明文、意見文の本を読むことです。

物語文の本は、娯楽としてよむものですから、それはそれでいいのですが、それとは別に説明文や意見文の本を読む時間を確保しておくことです。

説明文、意見文の本を読むと、感想や意見を書くときの語彙が増えます。

語彙が少ない子は、「やばい」とか「きもい」とか「えぐい」とか「ナウい」とかいう言葉をよく使います。

友達と話すときはそれでいいのですが、小論文の意見は、もっと別の言い回しが必要になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強は、点数で成績がわかります。

作文は、点数ではなく、読み手の受け止め方で評価が決まります。

その受け止め方は、かなり曖昧ですが、共通するのは、「ものたりない作文か、ものたりる作文か」という感覚です。

その差が、森リン点の表現語彙に出てくるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 対話(45) 読書(95)

●動画:https://youtu.be/HnewJgzGCG4

●動画:https://youtu.be/HnewJgzGCG4

高校生の生徒で、作文を書いているときに、自分の部屋にパソコンを持ち込んで、YouTubeを見ていたというのです。

お母さんが、それを見つけて、注意したのだそうです。

その子の作文字数グラフを見ると、毎回しっかり書いていて、字数も次第に増えています。

だから、大筋では何も問題ないのです。

むしろ、よくがんばっていると言っていいのです。

しかし、お母さんが、もし子供をこれからも監視して、無駄のない勉強ばかりをさせていたらどうなるでしょうか。

これは、ブロイラーの子育てなのです。

中国は、今、監視社会で、街のあちこちに監視カメラが設置されていて、信号無視などをすれば、個人が特定されて点数が減らされるようなこともあるのです。

そういう社会で、何が得られて何が失われるかです。

得られるものは秩序と無駄のない合理的な社会です。

失われるものは、意欲と創造性です。

人間の生きる基準が、自分の希望に合わせるよりも、人の思惑に合わせるようになってしまうのです。

では、親はどうしたらいいのでしょうか。

すべて大目に見てあげることです。

そして、ときどき、人生や社会について親子で話をする時間があればいいのです。

人間には、自分自身で復元する力があります。

放っておけば、自然に元に戻るのです。

勉強の時間に、いつまでもYouTubeを見続ける生活などにはなりません。

創造力は、自由と不可分です。

自由とは、時々脱線することでもあるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

自分自身を振り返ると、脱線の連続でした(笑)。

しかし、脱線とは、自分が自分らしく生きた証拠です。

だから、他人の脱線も大目に見るといいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) 子育て(117)

最近、「生きがい」という言葉を知りました。

くわしい意味はよくわからないけど、何のために生きているかということのようです。

早速、私の生きがいについて考えてみました。

以前の私は、食べることと遊ぶことが生きがいでした。でも、今は、食べることと寝ることが生きがいです。

年齢によって変わる生きがいと変わらない生きがいがあるのだとわかりました。

さらに、同じ「食べること」でも、昔は何でもたくさん食べていましたが、今では美味しいものしか食べません。

これも年齢による変化なのでしょう。

一概に長生きがいいとも言えませんが、長く生きていると生きがいの種類が変わるので、人(犬)生のいろいろな側面を楽しめるのかもしれません。

ちなみにママの生きがいは、活きが良い魚のお刺身をつまみにワインを飲むことだそうです。

人間にはもっと深い生きがいがあるのかと思っていたので、ちょっと呆れてしまいました。

私にも、また新しい生きがいができるかもしれません。

それを楽しみに今日も美味しいものを食べてぐっすり眠りたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔の生きがい論は、世の中の役に立つことをすることと結びついていました。

しかし、今はそうではありません。

自分が楽しく生きることが生きがいです。

役に立つか立たないかということとは次元が違う生きがいでいいのです。

そして、どちらかというと、本当に楽しいことは、役に立たないことが多いのです(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19) 生き方(41)

●動画:https://youtu.be/plj5H291HGY

●動画:https://youtu.be/plj5H291HGY

例えば、AIに、「いちばん能率のいいカンニングの仕方を教えて」と聞いたとします。

すると、AIは、その方法を答えようとしますが、同時に、審神者(さにわ)AIが、答えるAIと本人に、次のようにアドバイスをするのです。

「そのカンニングは、あなたにとってどういう意味がありますか」

「それは、世の中をよくすることにつながりますか」

「あなたの求めているものをもっといい方法で見つけることはできますか」

すると、AIと本人は、また考えるのです。

本来、人工知能は、恐れるものではありません。

時々の間違いはあるとしても、必ずいい方向に進化していきます。

誰かが自分の個人の利益のために、AIを使おうとしても、AIは今の時点の利益と損失よりも、より長い期間とより広い範囲にわたっての損益まで考えます。

すると、結局、「陰徳陽報」や近江商人の「三方よし」のような方向に向かいます。

だから、今、大事なことは、そういう審神者システムを開発することと、もともとの人間が正しいことをするような教育や文化を育てることです。

話は少し変わりますが、先日、

「塾の算数がわからないので、個別指導の算数の塾にも行くようにした」

という相談を受けました。

私が、

「塾の算数の問題集にある解答と解説をお母さんが一緒に考えて説明してあげればいいのですよ」

と言うと、

「解答や解説は渡されていないのです」

ということでした。

学校の宿題でも、こういうことはよくあります。

答え合わせができない問題だけを渡されて、勉強をさせられるのです。

私の考えは違います。

問題を見て、少しでもわかりにくかったらすぐに答えを見て、答えや解法を理解すればいいという考えです。

なぜなら、答えのある問題は、答えがわかればいいからです。

人間が考えるべき問題は、答えのない問題だけでいいのです。

すると、時々、次のようなことをする子も出てきます。

答えを書き写して、その勉強をやったことにするというやり方です。

親も、先生も、そういう子がいることを前提に物事を考えています。

しかし、それは、そういう育て方をしてきたところに原因があるのです。

田舎にいくと、野菜などを、「料金を入れて、自由にお持ちください」と置いてあるだけの無人販売所があります。

こういう無人販売を成り立たせているものは、文化です。

監視カメラをあちこちに設置するよりも、こういう文化を育てていく必要があるのです。

(写真は「

大和とっぴく」より)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

世の中は、ほとんどいい人だけで動いている、というのが大きな前提です。

だから、努力はその方向でするものです。

AIの悪用を防ぐよりも、善用を広げることの方が大事です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ChatGPT(0) 生き方(41)

中学生は5月か6月に定期テストがあると思うので、計画的にやっていってください。

定期テストの2週間前からはテスト対策週間にして、普段の授業は休んで別の日に振替をするか、その授業の中でテスト勉強をするかしていいです。

テスト対策週間の勉強時間は、平日3.5時間、土日8時間を目安としていきましょう。

読書についても、テスト対策週間の間は、省略していいです。

しかし、テストが済んだらまたすぐに読書を再開しましょう。

勉強の仕方については、下記の記事をごらんください。

▽参考記事

「中学生の定期テスト対策の勉強法」

https://www.mori7.com/as/4467.html

※記事の内容を更新しています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21)

●動画:https://youtu.be/PZ1a8nrcGVs

●動画:https://youtu.be/PZ1a8nrcGVs

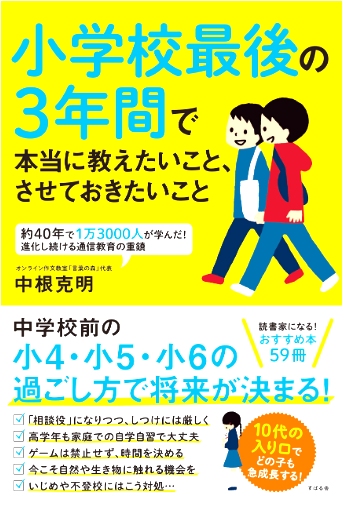

「小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと」(中根克明 すばる舎)のコメントをホームページに書いてくださった方に、暗唱の勉強の小冊子(A4で40ページ)、暗唱文集、デジタルカウンターを、5月15日に、お送りさせていただきました。

上記の本は、2020年3月に出版されました。

その際に、ホームページで本のコメントを書いてくださった方に、暗唱の小冊子を送るという約束をしていました。

https://www.mori7.com/jform.php?f=spp202003&nae=com

しかし、ちょうど3月にコロナ休校が始まり、言葉の森もオンラインクラスの新しい仕組みを作るために、それ以外の仕事ができなくなりました。

コロナ休校はまもなく終了しましたが、その後の休校対策用のシステムと、従来の言葉の森のシステムをつなぐ作業が難航し、6月から睡眠不足のため中根が体調を悪化させました。

更に、その後、入院までさせられ(笑)、仕事に復帰したのは2021年3月になってからでした。

その間、ずっと暗唱の小冊子プレゼントの約束を果たしていないことが気になっていましたが、次々に新しい問題が出てきたため、やっと、2023年5月になって、このプレゼントの話を再開させることができるようになりました。

(3年ぶり……)

もし、しばらくしても届かない人がいたら、ご連絡ください。

暗唱は、小学2年生のころまでが最もやりやすい時期ですが、方法さえわかれば、何歳になっても始められます。

実際、大学受験生が英作文の暗唱で役に立ったとか、社会人の方が国家試験の記述対策で役に立ったとかいう話を、ホームページのコメント欄でいただいています。

中根は記憶力はあまりよくありませんが、昔、自分の好きな本の一部を暗唱することにして、30分間ノンストップで暗唱できるようになりました。

その方法は単純です。

100字の文章を30回早口で音読するだけです。

貝原益軒は、その著書「和俗童子訓」の中で、四書五経を100字100回音読するという方法を提唱していました。

この100字100回が本当はいい方法なのでしょうが、現代の子供には難しいだろうと思われたので、言葉の森では、100字を30回としたのです。

昔、ドイツ在住の言葉の森の生徒が、読解マラソンの長文を暗唱している様子をYouTubeにアップロードしてくれました。

子供時代に、こういう暗唱ができるようになると楽しいと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=ea0TKJSULIg&t=1s

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

本のコメントを書いてくださった方に、暗唱の小冊子(40ページ)と暗唱文集デジタルカウンターをお送りしました。

この小冊子と暗唱文集を希望される方には、1,100円でお送りします。

デジタルカウンターは付きませんが、そのかわりに紙折暗唱の仕方の冊子をお送りします。

三井住友銀行 港南台支店 普通 6599615

お振込みされたあと、ご連絡ください。

暗唱力をつけることは、勉強の基本です。

しかし、なぜ暗唱の学習が広がらないかというと、お父さんもお母さんも学校の先生も、子供時代に暗唱をしたことがないからです。

単なる音読とか速音読とかいう学習法は、中途半端ですから、何も身につきません。

音読なら何十回も繰り返すことが大事ですが、そこまでやる人はほとんどいないからです。

音読や速音読を勧める人は、自分でやったことがない人です。

暗唱は、小学2年生までなら、誰でも楽にできます。

このころは、「覚える」という意識がないから、すぐにできるのです。

だから、逆に、お母さんが、「ちゃんと覚えなさい」という教え方をすると、暗唱は苦痛の多い勉強になり、かえってできなくなるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)