コンボルブルス(セイヨウヒルガオ)

コンボルブルス(セイヨウヒルガオ)

私は、昨年の5月に、「

読書感想文コンクールは、たぶん今年で終わる――ChatGPT時代の教育は、新しい形にならざるを得ない」という記事を書きました。

しかし、その年も、やはり読書感想文の宿題を出すところがありました。

また、依然として今年も読書感想文の宿題を出すところがあるようです。

読書感想文の宿題が出たら、気の利いた子供は、ChatGPTで感想文を作って提出しておしまいです。

すると、そのうち、そのChatGPTの作った感想文が入選作品になるでしょう。

それで、混乱して本格的におしまいになるのです。

どうして、こういうことがわからないのかと思います。

読書感想文は、宿題として出すものではなく、授業の中で指導するものです。

宿題としてではなく、授業として行うものなのです。

なぜ、学校で読書感想文を宿題として出すかというと、国語の先生が、授業の中で指導することができないからです。

言葉の森は、もう何十年も前に、たぶん日本で初めて読書感想文の夏期講習を行いました。

そこで、何人もの子が、入選してしまったのです(笑)。

だから、その後、読書感想文の指導は控えめにすることにしました。

それでも、毎年、何人もの子がコンクールに入選しています。

だから、指導の方法はあるのです。

しかし、そのような宿題をこなすための勉強をしても意味がありません。

子供は、ちゃんとした勉強をするべきで、宿題のために勉強するのではありません。

言葉の森は、小3から感想文の指導をしています。

本当は、感想文がしっかり書けるのは、考える力がついた小5になってからです。

しかし、学校などで感想文の宿題が出されたときに困らないように、小3から感想文の指導をしているのです。

夏休みの読書感想文の宿題が出たら、いつも書いている感想文の勉強のパターンで、1日400字を書けば、3日で1200字の感想文が書けます。

しかし、本当は感想文を書くことで苦労して時間を費やすことよりも、夏休みは、自分の好きな本をたっぷり読んでおく方がいいのです。

読書感想文の書き方については、次のカテゴリーの記事を見てください。

読書感想文この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19)

ブルーベリー

ブルーベリー

言葉の森の生徒は、読書をよくしている子が多いです。

しかし、中に、読書が苦手な子もいます。

読書量が少ないと、学年が上がるにつれて成績が低下します。

参考になる記事があります。

====

「自分で勉強する子」の親がやっている意外なこと

https://diamond.jp/articles/-/346288

自分で勉強できる子には「読書力」が身についています。活字に対する抵抗感が少なく、自主的な意欲で教科書や問題集に向き合うことができ、書かれている内容を読み解く力が育っています。だから人の助けを借りることなく、自学自習で学力を積み上げていくことができるのです。

====

算数数学も、小5以上になり課題が難しくなると、解法を理解するための読解力が必要になります。

読解力がないと、算数数学の問題が解けなくなるのです。

英語も同じです。

説明文の英語になると、日本語の理解力がなければ内容を読み取ることができなくなります。

ただ英語の文章が読めればいいのではないのです。

小学校低学年の読書力は、音読でわかります。

本をすらすら読める子は問題ありません。

つっかえながら読む子は、読書の面白さがわかりません。

ただし、読書力を見るために、子供に音読をさせたとき、もし子供がつっかえながらで読んでいたとしても、その音読を褒めるだけにすることが大事です。

子供は褒められることによって進歩するからです。

音読が普通にできる子の場合、必要なのは読書量を増やすことです。

そのためには、面白い本を与えることです。

ただし、子供が興味を持つからといって、おばけの本や殺人の本のような気持ち悪いものは避けることです。

そういう本は、無明によって子供を引き付けているだけです。

読んで心がすがすがしくなるような本で面白い本を与えることが大事です。

▽「どんな本を読むか。その前に読まない方がよさそうな本」

https://www.mori7.com/as/3312.html

本がよく読める子については、説明文や意見文の本を読む方向に進めることが大事です。

そのためには、図書館のノンフィクションコーナーで、その子の興味のありそうな説明文の本を見つけることです。

アマゾンなどのネットショップでも、「ちくまプリマー新書」「岩波ジュニア新書」などで検索すると、中高生が読むのにふさわしい説明文の本が見つかります。

しかし、子供の読書力がないうちに、難しい本を読ませようとすると、読書量が減ります。

それは、かえってマイナスです。

そのためには、複数の本を並行して読むようにすることです。

付箋を貼って読んでいけば、何冊もの本を並行して読むことができます。

▽「付箋読書の仕方」

https://www.mori7.com/as/1367.html

子供に読書をさせるために費やす費用は、学習のために必要な経費と考えて、倹約などを考えないことです。

図書館で借りて、子供が面白いと言った本は、その本を実際に買ってあげることです。

同じ本を手元に置いておけば、繰り返し読む機会があります。

同じ本を繰り返し読むことが、子供の読書力の質を高めます。

そのためには、家に、子供専用の本棚を作ってあげるといいと思います。

kindleで読む方法もあります。

kindleはどこでも読めます。

また、日中でも夜中でも、歩きながらでも寝ながらでも読めるので便利です。

しかし、本の内容を情報として読む感じなので、1冊を読み終えたという感じがあまり残りません。

いい本は、リアルな本として購入しておくといいと思います。

例えば、ミヒャエル・エンデの「

はてしない物語」の単行本などは、本として家に置いておくのがいいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

ニチニチソウ

ニチニチソウ

受験生のお母さんは、まず過去問を買ってあげてください。

これが、受験勉強のスタートです。

そして、生徒は、夏休み中に、自分が力を入れようと思う教科を集中して勉強するのです。

勉強時間は、よく1日8時間と言われていますが、私は6時間でもいいと思います。

朝2時間、午後2時間、夕方2時間です。

受験の1年間は、どんなにがんばっても弊害はありません。

早くから長時間やりすぎることが問題なので、1年間であれば、どんなにがんばってもいいのです。

塾や予備校に通うと、能率が低下します。

そこに通うことが勉強のように思ってしまうからです。

しかし、勉強に対する自覚のない小学生は、自分だけで家庭で勉強するのは難しいと思います。

中学生は、自分だけで勉強できる生徒とそうでない生徒が半々です。

高校生は、自分だけで勉強ができると思います。

過去問対策の必要性を伝える記事がありました。

====

東大合格者語る「過去問は後回し」超キケンな訳 受験や資格試験でも効率性を考えて勉強を

https://toyokeizai.net/articles/-/768083?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

■基礎を固めてから過去問は遅い!

「どうせ今やっても点数が取れないのはわかっているから、しっかり基礎を固めてからやりたい」という人もいますが、これはタイパの面では悪手です。

……

最初に過去問を解いておけば、自分が今やっている勉強が本番の問題とどう関係しているのか、何のためにやっているのかがわかります。

====

タイパというのは、タイムパフォーマンス、時間あたりの効果のことです。

こんな略語使うなよと言いたいところですが(笑)、しかし内容はそのとおりです。

初心者は、最初に「まず実力をつけてから」と思いがちです。

目的は、受験に合格することなのに、一般的な実力をつけることが目的になってしまうのです。

昔、数学の苦手な高校生がいました。

その生徒が、何の勉強をしていたかというと、夏休み中図書館に通って、熱心に計算の練習から始めていたのです。

同じようなことをしている人は多いと思います。

まず過去問を解き、自分の実力がどの程度か知り、今後の対策を決めることが基本です。

しかし、私はこのことを昔からずっと言っているのに、実行できる子はほとんどいませんでした。

みんな、秋ごろになってから、力試しのつもりで過去問をやってみるのです。

なぜかというと、塾や予備校も、過去問対策の重要性を言わないからです。

その理由は、春から生徒が過去問に取り組むと、問題の傾向が多様なので講師が対応できないからです。

だから、過去問対策は、家庭でやるのが基本です。

こんな当たり前のことを、これまで何度も書いてきました。

でも、最近やっと前述のような記事が出てきたので、これから少しずつ改善されるかと思います。

過去問が基本ということを、保護者の方はよく覚えておいてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験勉強の仕方(0)

アサガオ

アサガオ

これまで、電話による受付は、朝10時から夕方17時までにしていました。

これを、7月から、朝7時から夕方17時までにします。

ただし、電話ができないときでも、個別れんらく掲示板でご連絡くだされば対応できることが多いです。

https://www.mori7.com/teraon/hkei.php

連絡のほとんどは、遅刻や欠席の連絡ですので、下記に、ウェブからの連絡方法を載せておきます。

【欠席連絡の仕方】

1.検索の坂(「よく使うリンクの5番)を開くと、担当する先生に欠席連絡を送ることができます。

2.オンラインクラス一覧表で、自分の生徒コードの横にある△印をクリックすると欠席連絡ができます。

https://www.mori7.com/teraon/shlist.php

【振替授業の受け方】

振替は、当日は、講師が対応できませんので、翌日以降の日程にしてください。

振替をしたい日程のオンライクラスの「振替」という文字をクリックすると、振替のフォームが開きます。

振替は、そのクラスの生徒が指定人数以下のクラスにしてください。

また、開設したばかりの、まだ生徒がいないクラスには振替はできません。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

オニユリ

オニユリ

記述問題に関する記事がありました。

====

国語の記述問題で点数を取る方法・コツ【現代文の解答対策】

https://allabout.co.jp/gm/gc/439258/

記述問題の答えはほとんど文章中に書いてあるので、文章を考えるというよりは、「答えが書かれている部分を探す」だけの「作業」に過ぎません。

====

国語の読解問題でも同じです。

選択肢がいくつかあった場合、選択肢の内容が正しいかどうかではなく、問題文にそのことが書いてあったかどうかが選択の基準になります。

記述問題も同様です。

自分で考えてオリジナルに書くのではなく、もとの文章の言葉を使って書くことが基本です。

それは、採点者が内容まで読み込む余裕がないので、使われている言葉をもとに評価するからです。

そして、大事なことは、指定の字数いっぱいまで書くことです。

これは、作文の試験でも同じです。

「600字から800字で書きなさい」という課題があったら、800字ぎりぎりまで書くことです。

その理由は、採点するのは人間ですから、同じような内容なら、たくさん書いてある方を評価したくなるからです。

また、実際に、文章力のある生徒のほとんどは、字数いっぱいまで書きます。

記述の力をつけるためには、文章を書き慣れておくことが大事です。

その練習は作文です。

自分の考えたことを文章に書き表す練習をしておけば、記述の問題にも対応できます。

また、作文の効用は、ほかにもあります。

それは、会議の司会をするときに、理路整然と論点をまとめることができるようになることです。

作文が上手に書ける子は、話も上手にできます。

それは、頭の中で、自分の言いたいことが構造化されているからです。

説明文や意見文を書く練習をしていると、話をするときも、図解するようにわかりやすく話をすることができます。

東大の国語の問題は、すべて記述式です。

選択肢を選ぶような問題はありません。(たまに1問あるかないかぐらい)

選択肢を選ぶ問題は、大学入試の共通テストまでです。

作文の勉強をしていると、記述問題も楽にできるようになります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。記述力(0)

シダ

シダ

作文の字数は、学年の100~200倍です。

小学3年生では、300~600字です。

小学6年生以上では、600~1200字です。

この字数を書く力は、作文の実力に比例しています。

600字までしか書けない生徒は、いつも600字で止まってしまいます。

字数を伸ばすことが、作文学習の最初の目標となります。

1200字をコンスタントに書けるようになった生徒は、森リン点を伸ばすことが目標となります。

森リン点を伸ばすためには、語彙を多様にして、感想や意見を長く書く力が必要になります。

では、字数を増やすためには、どうしたらいいのでしょうか。

それは、根性です(笑)。

学期ごとの作文の実力テストで、「今日は、必ず○○字まで書かないと合格できないよ」と言うと、子供は、その字数を目指してがんばります。

そして、いったんその字数まで書くと、その後は、その字数が楽に書けるようになるのです。

字数を増やす方法は、いくつもあります。

そのひとつは、実例の中に、自分の体験以外に、調べたデータを入れることです。

もうひとつは、結びの感想のあとに、「例えば」と言う言葉を使って、その感想の裏付けとなる実例を入れ感想を伸ばすことです。

小学6年生以上の人は、いつでも、どんなテーマでも、1200字は楽に書けるという実力をつけていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

ルリマツリ

ルリマツリ

英語の勉強を悪く言うわけではありません。

言葉の森でも、総合学力クラスや英語クラスで英語の学習をしているので、英語の勉強はもちろんいいのです。

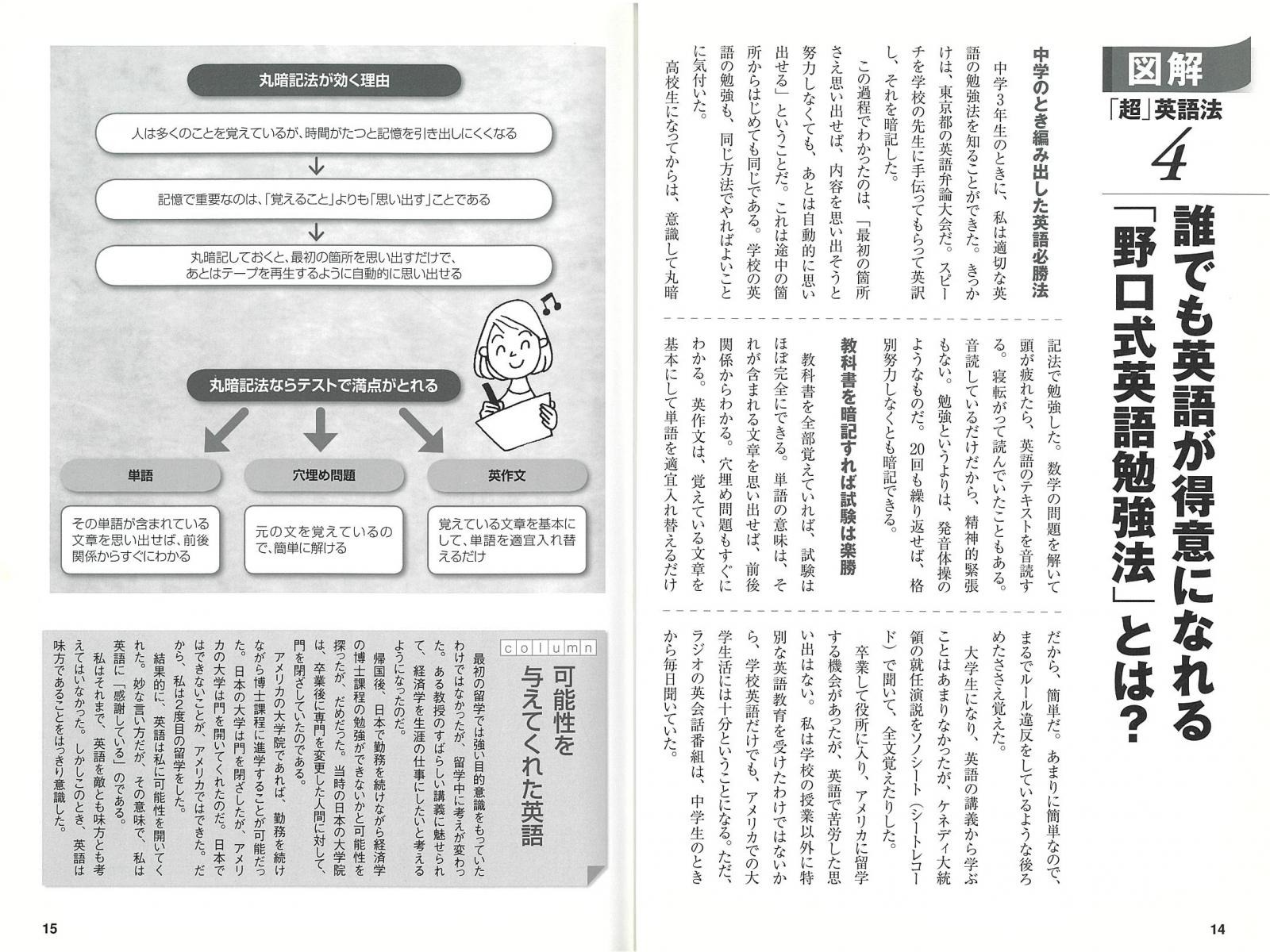

英語の勉強の基本は、野口悠紀雄さんの言う英文の丸ごと暗唱です。

しかし、今、保護者の学習志向を見ると、子供に英語を習わせようとする家庭が多すぎると思います。

====

小学生の習い事、親世代から大きく変化…ベネッセ調査

https://resemom.jp/article/2024/04/04/76663.html

アンケート結果によると、小学生が現在している習い事でもっとも多いのは「水泳」(31%)で、以下「英会話などの語学」(21%)、「学校の予習・復習」(20%)、「ピアノ・電子オルガン」(20%)、「習字」(12%)、「サッカー・フットサル」(12%)と続いた。

====

英語力の前提になるのは、考える力つまり日本語力です。

日本語力は、普通に日常会話ができるから問題がないと思われがちですが、しかし、この日本語力の差が実は大きいのです。

お父さん、お母さんが、英語に力を入れたくなる理由はわかります。

まず、自分が英語で苦労した経験があるからです。

子供に英語を習わせたくなる背景に、親の英語に対する劣等感があります。

特に、帰国子女の子供たちと接すると、英語力の差は歴然とします。

だから、もっと小さいころから英語をやっておけばよかったと思うのです。

自分が英語がもっとできていたら、もっといい人生を歩めたかもしれないと思うのでしょう。

しかし、そんなことはありません(笑)。

人生は、むしろ思考力と共感力と創造力に左右されます。

その基本になるのは、日本語力です。

では、日本語力をどのようにして身につけるかというと、それは、

・親子の知的な対話

・読書

・作文

・暗唱と音読

です。

知的な対話とは、親子の楽しい対話の中に、理由や方法や原因や対策が自然に盛り込まれているような対話です。

また、親の実際の体験談をもとにした対話です。

単に知識を伝達する対話ではありません。

暗唱と音読で、どちらが大事かというと暗唱です。

音読は、達成感がありませんが、暗唱はやり遂げた感じがあります。

暗唱の勉強が最もしやすい年齢は、幼長から小学2年生にかけてです。

もちろん、それ以上の学年でも暗唱はできます。

大人でも、何歳になっても、暗唱は十分にできます。

しかし、年齢が上がると、暗唱のための音読をするよりも、理屈で覚えようとしてしまうことが多いのです。

だから、小学校高学年、中学生、高校生になると、暗唱はなかなかできなくなります。

英語の勉強法で最もいい方法は、英文を丸ごと暗唱することです。

そのためには、小学校低学年のうちに、日本語の暗唱に慣れておくことです。

基礎学力クラスでは、暗唱の授業がありますが、子供が暗唱の練習をしているときは、ぜひお母さんも一緒に暗唱の練習をしてください。

毎日の暗唱の時間は、わずか10分ほどです。

シャワーを浴びながらでも、通勤途中の道を歩きながらでもできます。

お母さんが暗唱をしていると、子供が暗唱をするときの気持ちがわかります。

これが大事です。

例えば、子供が九九の練習をするとき、お母さんは自分も九九の練習をしたことがあるので、子供の気持ちがわかります。

だから、的確なアドバイスができます。

読書も、作文も同じです。

親が、その読書や作文の勉強をするときの気持ちをわかっていることが大事なのです。

ただし、作文については、親が子供と一緒に作文の勉強をしようとすると、まず親が途中で挫折します。

毎週、作文を書くというのは、大人にとってはかなり大変なのです。

しかし、そうすると、子供に対する説得力がなくなります。

だから、親子で一緒に作文の授業を受けようとする人には、「子供だけにしてください」といつも言っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

AIテクノロジーの時代には、英語も、中国語も、つまり外国語の学習はすべて必要なくなります。

そう言うと、ほとんどの人は、「えー、でも……」と言います(笑)。

しかし、私には、そういう未来がわかるのです。

では、何が残るかというと、それぞれの国の母語、日本で言うなら日本語の力です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 英語教育(10)

ブラックベリー

ブラックベリー

6月4週の創造発表クラスの授業の様子です。

それぞれ自分の好きな分野を研究して発表しています。

個人別の発表なので、分野はまちまちです。(まちまち過ぎ(笑))

発表のあとの質問と感想の時間では、それぞれの生徒がお互いに自分なりの考えを発表していました。

みんな、ほかの人のジャンルの違う発表をよく聞いていました。

この創造発表の授業が、これからの勉強の中心になります。

今はまだ、高校で探求学習の授業がある程度ですが、今後、大学の総合選抜型入試が広がるにつれて、個性と思考力と発表力が重視されるようになります。

言葉の森の生徒は、作文を書くことには慣れているので、小論文は大丈夫です。

自分らしい勉強をすることが、これからの子供の学習で大事なことです。

創造発表は、答えのない勉強なので、従来の考え方では不安を感じる人もいるかもしれませんが、未来の勉強と考えてやっていくことが大事です。

創造的な勉強の励みになるのは、一緒に勉強する友達の存在です。

創造発表クラスは、5人以内のクラスなので、全員に発言の時間があります。

学校の探究学習では、グループ単位の学習で、ひとりの発表時間もわずかです。また、質問や感想の時間も限られています。

5人以内の少人数で、発表と交流のある授業が重要なのです。

【みんなの発表】

あかかのくん 小6

「太平洋戦争のミッドウェイ海戦」

あおひたくん 中2

「小笠原諸島と小笠原丸」

まむあんさん 中1

「ロシア・ウクライナ戦争」

あうえあさん 中2

「波動について」

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

単に、資料を調べて発表するだけの探究学習であれば、AIでもできます。

大事なのは、自分なりの問題意識と、自分だったらどうするかという当事者意識です。

今月の創造発表クラスでは、そういうことを事前に少し言っただけなのに、みんな、結論を「自分だったら」と考えていました。

こういう子供たちが、日本の未来を支えていくのです(少し大げさですが、本当です)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0)