https://youtu.be/Fa_ntxLQelo

https://youtu.be/Fa_ntxLQelo

以下の記事は、中根の担当する水1900の創造発表クラスと木1900のプログラミングクラスの話です。

2月からの予定ですが、現在、このクラスで勉強している生徒は、勉強の内容を変える必要はありません。

さて、私は、創造発表クラスの勉強こそが、将来の勉強の中心になると思っています。

それは、知識の詰め込みのような勉強は、次第に少なくなっていくからです。

現在、高校で行われている探究学習は、創造発表の勉強に近いものです。

しかし、探究学習は、1クラスの人数が30人から40人という大人数で行われているために、グループ共通のテーマでえしか研究が行えず、しかも、個人が研究発表する分野は全体の一部に限られています。

これに対して、創造発表クラスの学習は、一人ひとりが自分の独自の分野を研究し発表する学習です。

このような創造的、個性的な学習が将来の学習の中心になります。

しかし、そのためには、創造発表の学習に方向性を持たせる必要があります。

何でも自由に研究発表してよいというのが理想ですが、そうすると、何をしていいいかわからないという場合も出てきます。

そこで、これからの中根の創造発表クラスでは、自由な研究発表はもちろんいいのですが、研究発表の方向として、プログラミング、理科、社会を指定していきます。

プログラミングの教材は、HTML、ChatGPT、JavaScript、Pythonです。

HTMLの学習でウェブ発表の土台を作り、その土台の上に、ChatGPTを利用して、JavaScriptやPythonのプログラミングを研究し発表していきます。

理科・社会の教材は、中学・高校の理科と社会の問題集です。

理科の分野は、物理・化学・生物です。

社会の分野は、中学生は地理・歴史・公民で、高校生は日本史、世界史です。

これらの教材ともとに、ChatGPTのAIを利用しながら、自分で研究を深め、毎月発表していきます。

理科社会は、勉強を兼ねることができるように、理科社会の確認テストもできるようにします。

創造発表クラスとプログラミングクラスは、同じような内容を研究発表していくことになるので、将来的には「創造発表クラス」という名称で統一していきます。

しかし、今の段階では、名前のわかりやすさを優先して「プログラミングクラス/創造発表(理科社会)」とし、参加者がこのクラスの学習に慣れてきたら「創造発表クラス」にする予定です。

対象は、当面中学生以上です。

将来的には、理科社会の勉強が始まる小5以上とする予定です。

このクラスでは、プログラミングの学習をしてもいいし、理科社会の教材をもとにした創造発表の研究をしてもいいとします。

1.2.3週は、それぞれの研究と途中経過の発表、4週は全体の発表です。

発表した内容は、発表広場(仮称)にそのつどアップロードします。

この発表広場には、基礎学力クラス、総合学力クラスの4週目の発表作品もアップロードし、見学に来た生徒が投票したりコメントを書いたりできるようにする予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

創造発表クラス面白くなりそうですね!イギリスの私立学校のカリキュラムに近い総合的な学力を伸ばす取り組みだと思います。

YKさん、ありがとう。

私が子供にさせたいと思っていたのは、作文と創造発表だけでした。(当時、創造発表はありませんでしたが)

ほかの勉強などは、学校でやっているだけで十分と思っていたからです。

これから、みんなそういうふうになると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0) プログラミング教育(5)

●新年度の教材は、もう発行されています。

https://www.mori7.com/teraon/jgkyouzai.php

新中学生は、国語・数学・英語とも、基本は標準新演習でやっていきます。

しかし、標準的な題が多いので、学校で学ぶよりも先取りして、1学年先まで進むことを目標にしてください。(例題をよく読めばできます)

また、標準問題が全部に終わった人は、発展新演習に移って勉強をしていってください。

小学456年生も、基本は標準新演習にします。

中学受験新演習の問題集は、難しいわりに、中学生以降の勉強に役立ちません。

小学456年生も、学年を先取りして勉強を進め、小6生は中学の問題集に進むようにしてください。

中学3年生で受験が済んだ生徒対象に、高校の数学の勉強の先取り学習をする予定です。

あとで、高校生用の問題集も注文できるようにしておきます。

●基礎学力、総合学力、全科学力クラスの勉強

勉強は家庭学習が基本で、週に何度も塾に通う必要はないと思っています。

しかし、週に1回は、勉強の進捗状況をチェックしてもらう必要があるので、国語・算数数学・英語・暗唱・発表・理科社会などをまとめて行うクラスを作りました。

基礎学力クラスは小123年生対象、総合学力クラスは小456年生対象、全科学力クラスは中2123年生対象です。

(中学生の理社の教材はこれからアップロードします)

●自習記録を活用するようにします

家庭での勉強が進まない生徒もいるようなので、自習記録を義務化します。

自習室には入らなくてもかまいませんが、何時から何時まで何の勉強をすると毎日記録してもらうようにします。

自習の内容は、何でもいいです。国語の問題集読書、算数数学の問題集、英語の問題集、暗唱の練習、英語の暗唱の練習、読書など、毎日コンスタントにできるものを選び取り組んでください。

自習記録は、毎月送る「森からゆうびん」で保護者に郵送します。

(「森からゆうびん」のサーバーエラーなどで発行が遅れていましたが、これから発行します)

●基礎学力クラス、総合学力クラスでは、毎週、暗唱のチェックをする方向で。

暗唱は、日本語力についても、英語力についても、とても力のつく勉強ですが、毎日やらないと習慣になりません。

そこで、基礎学力クラスでは日本語の暗唱を、総合学力クラスでは英語の暗唱を、毎週チェックする方向で考えています。

毎日10分の暗唱の練習を家庭学習の中で確保するようにしておいてください。

●読書が勉強の基本

勉強すれば、成績はよくなります。

しかし、今の学校の勉強をいくらしても、頭がよくなるのは限られています。

それは、今の勉強の多くが知識の詰め込み、又は解法の詰め込みだからです。

勉強の中心は、思考力と創造力を育てることです。

思考力を育てる要は、難しい本を読む力をつけることです。

ただし、小学生のうちから難しい本を読ませようとしすぎるとかえって読書量が少なくなります。

子供の実力を見ながら、できるだけ易しい本から難しい本へ、物語文の本から説明文意見文の本へ進むようにしていってください。

小中学生のころの読書力の差は、高校生や大学生になってから出てきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 懇談会・個人面談(0)

佐久長聖高等学校 O.S.さん

<担当講師より>

合格おめでとうございます。受験中でもしっかり作文の提出をしている努力家の生徒さんです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

選択問題の解き方は、「そう言っているものを選ぶ」のではなく、「そういうことは必ずしも言っていない」というものを除き、残ったものを選ぶという解き方になります。

言葉の森の読解検定も同じような問題の作り方ですから、読解検定で高得点を取ることを目指すのが国語の共通テストの勉強の仕方になります。

こういう選択問題を作る人は、かなり苦労していると思います。

選択肢の中に、微妙に合っていないものを入れなければならないからです。

しかし、こういう瑣末なところで差をつけることを目的とした国語の勉強は、いずれ時代遅れになります。

国語力は、このような読解の細かい選択問題で評価するのではなく、また短い要約問題や記述問題で評価するのでもなく、読書力と作文力で評価すべきです。

作文力の評価は、言葉の森のAI森リンでやっていくことができます。

読書力は、言葉の森が今開発しているAI読書検定の仕組みでできるようになると思います。(先の話ですが)

●問1.漢字の問題

1.雑貨……外貨

2.散策……策謀、模索

3.呈した……贈呈

4.一掃……掃除

5.忌まわしい……禁忌

・難しい漢字ではないので、漢字の勉強よりも、読書で語彙力をつけること。

●問2.「観光地住民の『戦略』は常に綱渡りである」

1.「観光者の所属する社会の制度に規定されているために」などとは言っていない。ほかにも多数。

2.「そのまなざしにもてあそばれる事態を招きかねない」がちょっと変かなあ。

3.「おぞましい部分を好んで観光の対象とする観光者」とは言っていない。

4.おかしいところがないので○。

●問3.「観光において『見る』ことは問題含みであるだけでなく、とくに「する」こととの対比において、価値のないものとみなされてもきた。

1.「プーアスティが旅に命をかけてきた旅人に意味を見出したことによって」とまでは言っていない。

2.「観光で重視すべきは観光地住民の生活を体験することであり」などとは言っていない。

3.おかしいところがないので○。

4.「見る側の観光者が無意味な存在に貶められた」とは言っていない。

●問4.「ことはそれほど単純でもない」

1.「その土地の生活を体験するプログラムを人気の観光商品に押し上げることにつながり」とは言っていない。

2.おかしいところがないので○。

3.「かつても旅人による能動的な旅を再現する観光を要求することにつながり」などとは言っていない。

4.「観光地社会に対する無理解さを反省した新しい観光を実践することにつながり」とは言っていない。

●問5.「ともに踊る」

1.「複数の視点を組み合わせることにより新しい研究が可能になる」が変。

2.おかしいところがないので○。

3.「他の観光客とともにあることが観光地の価値を高めるという観光のあり方」がおかしい。ほかにも。

4.「見る人とする人とが互いに高度なやり取りを行っている観光体験のありよう」が変。

●問6.「観光における『見る/見られる』を考えるうえで、サファリパークは示唆的である」

1.「グアムなどのリゾートでは、ゲスト側の文化的なメガネを通したまなざしがホスト側に押し付けられる」とは言っていない。

2.おかしいところがないので○。

3.「主役はそこに暮らす動物であり」とは言っていない。

4.「観光者相互のコミュニケーションのあり方に注意を促す点で」ということでない。

▼問題はこちら(東進のページより)

https://www.toshin.com/kyotsutest/data/2756/kokugo.pdf

▼東進の共通テストのページ

https://www.toshin.com/kyotsutest/

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。共通テスト、センター試験(7)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

https://youtu.be/b7xSE8Ykj1g

https://youtu.be/b7xSE8Ykj1g

受験が間近になると、新しい教材で新しいことをやりたくなるものです。

新しいことをすると、勉強がはかどる気がします。

それは、できる問題を解く時間が増えるからです。

しかし、いくら形が新しくなったとは言え、できる問題を解いているのでは力はつきません。

大事なことは、これまでやった勉強を反復し、特に数学ではこれまでにやった問題集を完璧に仕上げることを目標にすることです。

できなかった問題をできるようにするのは、できる問題を解くよりもはるかにくたびれるものです。

しかし、何冊もの問題集を8割から9割できるというのでは成績はあがりません。

1冊の問題集を100%できるようにすることが大事なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験勉強の仕方(0)

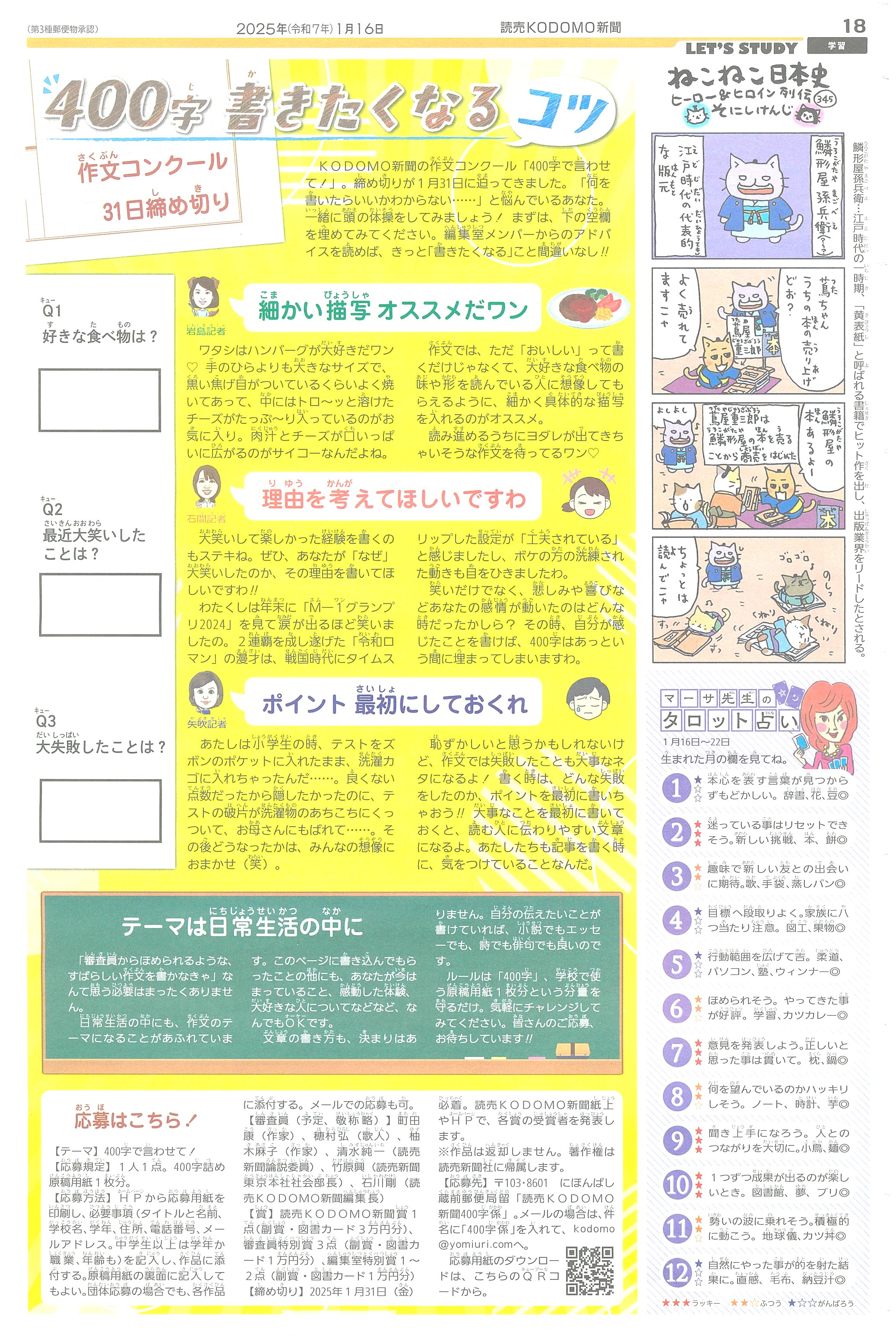

読売KODOMO新聞をとっている人がいると思います。

先日、読書紹介で、読売KODOMO新聞を紹介している子がいました(笑)。

現在、1月31日締切で、400字の作文を募集しています。

小学校低学年の生徒は、面白い題材でありながら短い作文になっていることが多いと思います。

その短い作文を400字にまとめて応募してみましょう。

応募方法は、画像をごらんください。

※なお、当然ですが、ほかのところに送ったことがあるものを送ってはいけません。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

https://youtu.be/QrsJ4cDr5-M

https://youtu.be/QrsJ4cDr5-M

●受験のための勉強から、社会に出てから活躍する実力をつけるための勉強へ

昔は、いい学校に入ることが、いい仕事につくことにつながり、いい仕事につくことがいい生活につながっていました。

しかし、今は、そうではありません。いい仕事というゴール自体が、年々変化しています。

受験のゴールは一見魅力的に見えますが、本当のゴールは社会に出てから活躍することです。

勉強の目的は、そのための実力をつけることです。

●大事なのは、競争に熱中することではなく、思考力と創造力を育てること

スポーツでも、音楽でも、勉強でも、競争があれば誰もが熱中します。

特に、小中学生のころは、競争に熱中する時期です。

また、社会全体が、競争を必要以上に持ち上げる傾向があります。

しかし、大事なことは、競争の熱中から一歩距離を置き、自分の本当の実力となる思考力、創造力を育てることなのです。

●思考力を育てるのは読書と対話、創造力を育てるのは作文と創造発表

思考力を育てるのは、学校の勉強ではなく、読書、特に難しい説明文意見文の読書を続け、必要に応じて対話をすることです。

創造力を育てるのも、学校の勉強ではなく、作文を考えながら書き、自分の興味のある分野で研究や調査や実験や発表をする創造発表の時間を作ることです。

●小学生時代の生活の基本は、読書と暗唱と作文と対話と友達とお手伝い

小学生、特に低中学年のころは、生活と勉強の方向を決める大事な時期です。

この時期には、既成の宿題やテストや学校の成績に追われるのではなく、読書と暗唱と作文と対話と友達作りと毎日のお手伝いの習慣をつけることです。

それが、あとからの勉強と生活の基礎になるのです。

●勉強の中心となる場所は、学校でも塾でもなく家庭

学校や塾での授業は、みんなが同じことを一斉に学びます。

だから、できる子は退屈し、できない子は途中からわからなくなります。

家庭で自分のペースでやる勉強であれば、無駄のない勉強ができます。

勉強の中心は、家庭なのです。

●ChatGPTなどのAIを活用すれば、先生がいなくても勉強は進められる

これまでは、わからないところがあれば、先生に教えてもらいました。

これからは、ChatGPTなどのAIを活用すれば、先生以上に詳しく教えてくれます。

先生に質問をすると、同じことを何度も聞けないとか、あまり初歩的なことは聞けないとかいう遠慮が出てきます。

AIであれば、そういう制約はありません。

●言葉の森のオンラインクラスでは、毎回の読書紹介と一人一言の時間がある

これからの勉強では、読書と対話の力が必要になります。

毎回の読書紹介で、誰でも本を読む習慣ができ、読書のレベルも向上します。

みんなの前で発表する時間があると、人前で話をすることに慣れます。

この読書力とコミュニケーション力が、これからの学力になるのです。

●これから必要になる勉強は、国数英理社よりも、創造発表とプログラミング

これまでの学校の勉強は、答えのある勉強でした。

教えてもらって答えが合うようになればそれで勉強は完成でした。

これからの勉強は、答えのない勉強です。

創造発表やプログラミングで、自分にしかできない勉強をするのが未来の勉強です。

●国数英は、人に教わるよりも、AIを使って自分でやるのが最も能率がよい

国語、算数数学、英語などの勉強は、AIに教わることのできる勉強です。

人に教えてもらうよりも、AIに教えてもらう方が、より深く理解できます。

わからないところがあれば、わかるまでさかのぼって教えてもらうことができます。

これからの勉強は、AIを活用する勉強になるのです。

●小中学生の勉強は、進捗度をチェックする仕組みがあれば、家庭でできる

小中学生のころは、子供がひとりで勉強すると、無駄な遠回りをすることがあります。

そこで必要になるのが、勉強の進捗状況をチェックする仕組みです。

自習の記録、自習室の利用、確認テスト、問題集をもとにした質問などがあれば、家庭での勉強も軌道に乗るのです。

●中学、高校、大学の受験はゴールではなく、本当のゴールは社会に出てから

受験に合格することは、子供にとっては大きな夢です。

しかし、合格はゴールではなく、社会に出て活躍することが本当のゴールです。

勉強の目的は、自分自身を向上させることで、その結果のひとつとして受験があるのです。

●オンライン少人数クラスの教育は、対話と交流のある未来の教育

オンラインの少人数クラスであれば、同年齢同進度の生徒が、少人数で交流しながら勉強することができます。

人間の勉強は、単に知識を身につけるだけでなく、友達との交流の中で身につける必要があります。

友達と一緒に学ぶことで、勉強以外の要素生まれそれが人間を育てるのです。

●小学1年生から始められて、高校3年生まで続けられる勉強が本当の勉強

小学校低学年の勉強が、低学年の間だけで終わるのではもったいないことです。

高校生の勉強が、高校生になってから始めるのであれば根の浅い勉強になります。

作文の勉強を、小学1年生から高校3年生まで一貫したカリキュラムで勉強すれば、それが本当の文章力の実力になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51) 未来の教育(31)