●夏季休業の予定(8/11月~8/17日は休み宿題、7~9月に振替参加できます) 8月11日(月)~8月17日(日)は休み宿題とします。

作文の人は、ウェブに8.2週と8.3週の解説動画を入れておくのでそれを見て書いてください。

振替授業で参加される場合は、7月~9月の間で行ってください。

●生徒の学習データを知らせる「森からゆうびん」を復活作成中

11月のサーバー移転の影響が長く残っていたために、「森からゆうびん」の発送が遅れていましたが、復活できる見通しがついたので、5月から毎月郵送する予定です(海外の方にはオンライン新聞で連絡します)。

●OCRのオシロンのページの現状

手書きの作文を書いている人も森リン採点が利用できるように、OCRのページ「オシロン」を開設しました。

しかし、GoogleもChatGPTもまだ日本語に十分対応しきれていないために、誤読が残る面がありました。

OCRにかけるコツは、

・画像はjpgかpngです。pdfはできません。

・できるだけ丁寧な字で書いてください。

・作文が2ページ以上になる場合は、ページの途中で文が切れないように工夫してください(OCRは1枚ずつ読むので、文が途中だとうまく読めないことがあります)

・縦書きよりも横書きの方が正確に読めるようです(しかし、これはいずれ改善されると思います)

・ChatGPTに直接アップロードしてテキスト化してもらうこともできます(無料版でも、枚数の制限はありますが、アップロードできます)。

※将来は、コピー機自体がAIで手書きの文章をテキスト化できるようになります(既にそういう機械はありますが、子供の手書きの作文への対応は未定です)。

●作文は、森リンの評価を目標に――字数は学年の200倍を基準に

森リンは客観的な評価が出るので、勉強の励みになります。

森リンベストに載ったり、自分の点数を上げたりすることがひとつのきっかけになうようにしていくといいです。

字数の基準は学年の200倍で。小6以上は1200字以上を目指して書いていってください。

●将来の学力は、知識の学力から、思考力、創造力、共感力の学力へ

現在の学力は、知識の習得を中心に組み立てられていますが、将来は知識だけでなく、思考力、創造力、共感力を育てることが学力の目標となります。

思考力は主に作文で、創造力は主に創造発表とプログラミングで、共感力は主に読書と生徒どうしの交流で、知識の学力は、基礎学力、総合学力、全科学力で担うようになると思います。

●サマーキャンプ計画中、8/14~8/16あたり、泊数自由、那須合宿所現地集合 コロナ禍以降、休止していたサマーキャンプを復活します。

集合、解散は那須塩原駅にする予定。5/24追加。

ただ、今回は久しぶりのサマーキャンプのため、日数を限定し、集合場所も現地集合で行う予定です。

詳細が決まりましたら、改めてご連絡します。

●夏休みの読書感想文の宿題は無意味に

読書感想文は、授業の中で読書指導や作文指導ができないことから、宿題やコンクールというかたちで行われてきました。

しかし、AIの利用によって、宿題やコンクールは無意味になりました。

そして逆に、言葉の森の作文自動採点「森リン」や、推薦図書検定(計画中)によって、読書と作文の指導を授業の中で行うことが可能になりました。

これからは、読書や作文は、本来の教育のかたちで行われるようになると思います。

●推薦図書検定を作成中

推薦図書一覧表を作成し、その推薦図書をもとにした読書感想文のシステムを現在開発中です。

これによって、読書指導が日常的にできるようになる予定です。

●小123年の勉強は、無条件に吸収できる年齢を生かして暗唱を中心に

小123年生の基礎学力クラスは、この学年のあらゆることを無条件に吸収できる特徴を生かして、暗唱を中心にした授業を行っています。

暗唱を行っている幼稚園で、卒園児の平均IQが120という結果が出ているように、この時期の暗唱学習は、将来的にも効果があります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000006547.html

(言葉の森は、数十年前から暗唱練習ができるようにしています)

https://www.mori7.com/askt/

●小456年の勉強は、学年相当よりも1年先を、また英語の暗唱力を

小456年生の総合学力クラスは、中学受験はしないか又はする必要のない、学力優秀な生徒が勉強しています。

勉強は、小学校で習う標準的な勉強を中心に、学年を先取りする方向で勉強し、小6は中学生の勉強を先取りすることを目標にしています。

また、英語の暗唱力をつける授業を行っています。

●中123年の勉強は、AIオリエンテッド学習で、また英語の暗唱力を

中123年生の全科学力クラスは、先生に教わる勉強でも、自分ひとりでやる勉強でもなく、AIと相談しながら進める勉強を行っています。

勉強の内容だけでなく、勉強計画や、将来の希望などもAIと相談しながら、進めます。

AIオリエンテッドの学習は、今後の学習の基本になります。

また、英語の暗唱力をつける授業を行っています。

●創造発表も、AIオリエンテッド学習を基本に

創造発表クラスは、参考書や本やネット検索で、すでにあるものを探求する学習ではなく、AIを使ってまだないものを個性的、創造的に研究発表する勉強をします。

創造発表で培った自主性、創造性は、将来の大学入試の総合選抜ばかりでなく、将来の社会での独立起業志向に結びついていきます。

●プログラミングも、AIオリエンテッドで、バイブコーディングの学習に

プログラミングクラスは、これまでのコードプログラミングを中心にした地道な学習から、AIを利用した目的中心の学習に移りつつあります。

「どう作るか」よりも「何を作りたいか」ということが中心になる勉強です。

バイブコーディング(AIコーディング)は、まだ途上ですが、これから広がっていきます。

プログラミングクラスは、作品の発表を中心に勉強の成果を出していく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)

いま、教育の現場が大きな転換点を迎えています。これまでの「教える」中心の一斉授業から、「学び手が主体」となる自律的な学びへとシフトする中で、AIの存在が急速に注目を集めています。

「AIオリエンテッド教育」とは、AIをただの道具として使うのではなく、教育そのものをAIと共に進化させていこうという新しい考え方です。つまり、AIを学ぶことと、AIと一緒に学ぶことの両方を含む教育のスタイルです。

この背景には、社会全体の変化があります。知識を覚えるだけでよかった時代は終わり、現代では「情報を使って何ができるか」が問われるようになっています。そんな時代に、AIは学習者の進捗に応じて学びを最適化し、即座にフィードバックを返すことができます。さらに、教員の業務負担を軽減し、より個に寄り添った指導を実現する力も持っています。

実際に、言葉の森が開発した作文評価支援AI「森リン」や、読書感想文を評価する「図書検定」では、AIが生徒の書いた文章に講評や数値評価を返し、自分の表現を客観的に見つめ直す手助けをしています。生徒たちはAIと対話しながら、自分の考えを深め、言葉にしていく力を伸ばしていきます。これは単なる採点ではなく、「学びの伴走者」としてのAIの姿です。

AIオリエンテッド教育を導入するには段階があります。まずは授業の補助的な場面でAIを活用することから始め、次に探究学習や作文などでAIと対話する活動へと進み、最終的にはカリキュラム自体をAI前提で設計していくことが理想です。教員は情報提供者からファシリテーターへ、生徒は受け身から能動的な学び手へと変化します。

もちろん懸念もあります。AIに頼りすぎて考える力が育たないのでは、という声もあります。しかし大切なのは、「使い方を教える」だけでなく「どう使われるかを自分で選ぶ力」を育てることです。AIを使って表現し、考え、対話する経験を積むことが、これからの社会を生きるうえでの力になります。

未来の教育は、AIと競争するものではありません。AIと共創し、人間にしかできない創造力や思考力を育てる教育です。今こそ、教育のあり方を根本から見直し、AIと共に歩む「学びの未来」を考えるときです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 言葉の森のビジョン(51)

AIの発達によって、今後の教育は大きく変わります。

第一は、人間の先生が教える時代ではなくなるということです。

子供は、AIで自ら学ぶことを選ぶようになります。

そのときに大事なことは、ただ、勉強をするだけではなく、同年齢そして同レベルの友達との人間どうしのコミュニケーションがあることです。

友達とのコミュニケーションを通して、勉強するために、言葉の森では、基礎学力クラス、総合学力クラス、全科学力クラスを開いています。

AIによって、教育が変わる第二の面は、知識の吸収を中心としたこれまでの教育の見直しが必要となることです。

知識は基礎的な学力の知識だけでよくなり、むしろ創造と発表が教育の中心になっていきます。

知識の土台になる基礎的な学力は、学習の前提として、誰もが身につけておく必要があります。

その中心は、日本語を読む力と、数学の基礎学力です。

知識の上に成り立つのは、論理力と思われていますが、単純な論理力ではなく思考力が必要になります。

思考力の基盤は、難しい文章を読む力をつけることです。

言葉の森では、難しい文章を読む力をつけるために、推薦図書検定の仕組みを現在作っているところです。

思考力を発展させるものは、作文力です。

そのために、言葉の森では、森リンで作文の自動採点ができるようにしています。

しかし、作文を通して考えるためには、手書きで書く練習をしていく方が効果的です。

手書きOCRは、まだ発展途上ですが、将来は、手書きOCRで作文をテキスト化して、森リンが採点するという仕組みになっていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 言葉の森のビジョン(51)

OCRオシロンに、縦書きの原稿を横に読み込んでしまう問題が発生しました。

これは、GoogleのAPIが、まだ日本語の縦書きに対応しきれていないためです。

また、ChatGPTのAPIは、2024年5月に開始されたばかりなので、まだ日本語に十分対応できていなかったためです。

いろいろ修正をしましたが、根本的には直りませんので、今後は、GoogleやChatGPTのAPIが改善されるのを待つしかありません。

しかし、現在でも、ChatGPTに直接画像を読み込ませると、かなり精度の高いテキスト化をしてくれます。

OCRオシロンでテキスト化がうまくいかない場合は、ChatGPTに直接画像をアップロードしてテキスト化をしてくださるようお願いします。

https://www.mori7.com/osiron/この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。OCRの「オシロン」(0)

OCRの性能は、日々向上していますが、これまでは日本語の手書きの文字をテキスト化するのは、まだ難しい面がありました。

しかし、AIが文脈で文字を読み取れるようになってきたことで、手書きの文字の読み取り性能が一挙に上がりました。

言葉の森が開発したOCRの「オシロン」は、現在、日本の最高レベルのOCR機能を持っていると思います。

それは、AIを組み込んだOCRだからです。

言葉の森のOCRの特徴は、子供が書いた手書きの文字を補正してテキスト化することです。

その理由は、テキスト化の目的が、作文の森リン点を出せるようにすることだからです。

だから、小学1年生が書いたひらがなだけの作文も、普通の漢字仮名交じり文に変換してテキスト化します。

作文力の本質は、文章が漢字で書いてあるかひらがなで書いてあるかには関係なく

、どのような語彙で書かれているかというところにあります。

手書きで作文を書いている人は、OCRの「オシロン」を活用して、手書きの作文とテキスト化された作文の両方を作文の丘から送ってくださるといいと思います。

話は変わりますが、人間が考えることと書くことの間には、強いつながりがあります。

人間は、頭の中で考えるだけでなく、手で書きながら考えます。

パソコンでタイピングすることと考えることの間のつながりは、手で書くことことと考えることとの間のつながりよりも弱くなります。

タイピングは、考えたあとの清書のような性格の入力の仕方です。

手書きは、考えを深めながら書くという性格の入力の仕方です。

だから、将来の作文では、手書きが復活すると思われます。

その手書きの作文を「オシロン」がテキスト化するのです。

しかし、手書きは、パソコン入力よりも確かに時間がかかります。

そこで、手書きは、四行詩のような簡潔で密度の濃い書き方になっていくのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。OCRの「オシロン」(0)

東京大学理科一類 F.H.さん

<担当講師より>

中学高校と、ほぼ全提出で作文を続けてくれたFくん、見事志望大学に進学されました。ご本人の高い意欲と努力の賜物に違いありませんが、国語が大きく目標点を上回っていたとお聞きすると、うれしくてなりません。

作文を書く時にさまざまな対話をする際の発言にキレのある生徒さんでした。勉強一辺倒ではなく、ピアノや自転車も楽しむ高校生活でした。これからの大学生活もすばらしいものになるはずです。

おめでとうございます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

4月の森リン点の集計をしました。(2025/4/29)

これまでの各語彙の種類数の平均は、1200字の作文の場合、

・思考語彙=23種類

・知識語彙=59種類

・表現語彙=111種類

・経験語彙=41種類

でした。

小6から中3までの4月中の1200字以上の作品の森リン点を集計をすると、総合点は中3が79.5と最も偏差値50に近い数値でした。

森リン点は、小学校低学年の子供たちのことを考慮して、偏差値50に30を加えた80を平均としています。

また、中2の生徒の人数は、小6から中3の生徒の中で最も多かったので、中2の種類数を全体の基準とすることにしました。

新しく集計した中2の各語彙の種類数の平均は、

・思考語彙=21.2種類

・知識語彙=62.8種類

・表現語彙=114.9種類

・経験語彙=40.7種類

でした。

この中2の各語彙の種類数の平均と標準偏差を、今後の森リン点の基準とします。

すると、新しい点数は次のような傾向になります。

・思考語彙の点数は高くなります。+8.8%

・知識語彙の点数は低くなります。-7.1%

・表現語彙の点数は低くなります。-3.4%

・経験語彙の点数は高くなります。+0.7%

これまでは、難しい言葉を使うと知識語彙の点数が高くなる傾向がありました。

しかし、これからは、各語彙の点数の均衡度が低いと、総合点が低くなることがあります。

これを均衡点(バランス点)と呼びます。

均衡点(バランス点)は、+9から-10の範囲です。

それぞれの語彙の点数のバランスをよくするためには、次のようにしていくといいです。

思考語彙を上げるには、調べた知識の事実だけでなく、その知識の説明やそこで自分が考えたことを入れることです。

また、最後の段落の感想や意見の部分を、それまでの段落と同じぐらいの長さで詳しく書くことです。

しかし、思考語彙が高くなりすぎると、理屈の多い硬い文章になる可能性があります。

経験語彙を上げるには、実際に経験したり見聞したりした実例を書くことです。

ただし、経験実例を書きすぎると、読みやすいが、全体が浅い文章になる可能性があります。

知識語彙を上げるには、調べた知識などを書いて、話題を社会的に広げて書くことです。

表現語彙を上げるには、同じ語彙を使わずにできるだけ多様な語彙を使うことです。

多様な語彙を使うためには、説明文読書や意見文読書の機会を増やし、読める語彙だけでなく使える語彙の範囲を増やしていくことです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

●作文クラス

○小1の作文

小1のころは、文字を読めても書くのはまだ慣れていません。

また、指の力が弱いので長く書くことはできません。

しかし、小1から作文の勉強を始めると、毎週作文を書く習慣ができます。

この時期に大事なことは、「直さないこと」です。

子供の作文を親や先生が見れば、直したくなるところはいくらでもあります。

しかし、そこでよりよい文章にしようと思って、直すアドバイスをすると、みんな作文が嫌いになります。

長続きするためには、間違いがあっても褒めるだけにすることです。

○小2の作文

小2になると、書くことに慣れてくるので、長く書くことに喜びを感じるようになります。

長さにいちばん関心が行く時期なので、作文の中身はあまり気にしません。

この時期は、長く書いたら、その長く書いたことを認めてあげることです。

小3になると、次第に中身に関心が行くので、長さにはこだわらなくなります。

○小3の作文

小3になると、自由な題名から課題の題名になります。

また、感想文の課題も出てきます。

本当は、感想文を書くのは小5からでいいのですが、学校で夏休みの宿題の感想文が出ることがあるので、その対策として書き方を身につけておくために感想文課題を出しています。

感想文になると、小3の生徒は、ほとんど書けなくなります。

しかし、その難しい感想文を書いたところだけを褒めてあげるようにしてください。

○小5の作文

小4までは、事実中心の生活作文でした。

小5からは、中学入試問題に出てくるレベルの文章で感想文を書く課題が出てきます。

小5の時期は、考える力がついてくるので、文章の要約をしたり、文章を構成的に考えたりすることができるようになります。

算数の勉強も、小5から抽象的な問題が出てきます。

作文の勉強は、小5から急に難しくなるので、課題フォルダの長文を読んでよく準備しておくことが必要になります。

○中1の作文

小6までは、題材が中心になる事実文、説明文でした。

中学生になると、主題が中心になる意見文になります。

構成の仕方が変わるので、どの生徒もうまく書けなくなります。

森リンベストなどを参考に書き方を工夫していくといいです。

○手書きの作文も、ChatGPTでテキスト化できる

ウェブの記事です。

「ChatGPTで、手書きの作文も、テキスト化した作文になる」

https://www.mori7.com/as/5332.html

将来、OCRの性能がよくなると、手書きの作文をテキスト化してアップロードするということが普通になると思います。

●基礎学力、総合学力、全科学力クラス

現在の教育は、受験を中心に作られているので、知識の詰め込みという面があります。

しかし、基本的な知識の教育は大事です。

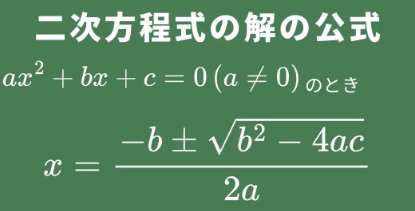

数学の因数分解などは、実社会で使う場面はまずありません。

二次方程式の解は、解の公式で、出すことができるからです。

しかし、因数分解のいろいろな工夫をして解くのは、実は人間にとって面白いことなのです。

それが、人間が本来持っている知的な向上心です。

跳び箱を飛ぶとか、逆上がりをするとか、二重跳びをするとかいうのも、すべて大人になってから使うことはまずありません。

しかし、そういうことができるようになるのは、人間の向上心にとって嬉しいことなのです。

だから、勉強で重要なことは、思考力、創造力、共感力を育てることとともに、学力を育てることです。

しかし、今は、受験のための学力を育てることだけが突出して重視され、それ以外の作文とか読書とか自由な研究や友達との交流などは後回しになる傾向があります。

そこで、能率よく学力を育てることを目的として、基礎学力クラス、総合学力クラス、全科学力クラスを作りました。

基礎学力クラスは、能率だけでなく、毎日の暗唱の習慣をつけるために毎週暗唱のチェックをしています。

総合学力クラスも、毎週英文暗唱のチェックをしています。

勉強の基本は家庭学習ですから、授業の中では、勉強の進捗状況のチェック、互いの読書や勉強の発表、確認テスト、わからなかったところの質問などをすればいいのです。

しかも、わからなかったところの質問は、今はChatGPTでほとんどカバーすることができます。

また、ChatGPTに相談して、勉強の計画などを作ってもらうこともできます。

勉強は、ますます、毎日教室に通ってするようなものではなく、自分ひとりで進めて、時々教室に行けばいいというものになっているのです。

毎日通わないと自己コントロールができないという場合は、自習室を利用することができます。

●創造発表クラス

現在の子供たちの勉強は、吸収することが中心になっています。

もちろん基礎学力は、吸収しなければつきません。

しかし、吸収の目的は、吸収そのものではなく、そのあとの創造と発表です。

子供たちの多くは、創造と発表の学習に慣れていないので、資料をまとめるだけの発表になってしまうことがよくあります。

高校生になると「探求」の授業が出てきますが、小中学生のうちから、創造的に勉強する姿勢を作っておくことが大事です。

この創造発表の授業についても、これからはChatGPTを使って、より個性的に取り組むことができるようになると思います。

●プログラミングクラス

プログラミング教育は、今、大きく変わりつつあります。

これまでは、コードを覚えることが勉強の中心でしたが、これからは何を作りたいかという目的を決めることが勉強の中心になります。

こういう目的先行の勉強ができるようになったのは、ChatGPTがプログラミングを作ってくれるようになったからです。

しかし、最初からすべてChatGPTに丸投げして作品を作ったとしても、その作品のほとんどがブラックボックスであっては、何も身につきません。

テキストをもとに初歩的なコードを学び、その学んだコードを応用してChatGPTに新しいプログラムを作ってもらうという流れで勉強を進めていく必要があります。

まだ、作ったプログラムは、みんなに発表できるようにHTML化してウェブにアップロードするというかたちで勉強を進めていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)