作文の勉強で、いちばん困るのが時間がかかることです。

特に、考える力の要求される作文になる、小5以上、中学生、高校生になると、本人が納得のいく1200字の文章を仕上げるには、1時間半ほどかかります。

そのために、多忙な高学年の生徒は、つい作文の勉強を後回しにしてしまうことがあるのです。

そこで、言葉の森がおすすめするのが、音声入力作文です。

音声入力と言っても、普通と同じ速度で話すのでは、いい文章になりません。表現を考えながら話すと、普通の速度の3倍から4倍の時間がかかります。

しかし、それでも、10分も話せば、約1000字の作文が仕上がります。

できあがった文章は、もちろん音声認識ミスがあるので、修正する必要がありますが、全く修正しないままアップロードしても、先生が読むのには差し支えありません。

それぐらい、今のAI音声認識は精度が高くなっています。

そして、いったん作文が仕上がると、それを修正するのには、あまり苦労を感じません。

最初から全部手書き、又はパソコン書きで書こうとすると、1時間半かかる高い山をひたすら登るというイメージですが、音声入力を利用すると、頂上近くまで10分間でケーブルカーで行き、そこで帰ってきてもよいが、一応頂上まで徒歩でもう少し行ってみようという気になるのです。

この音声入力の方法をマスターすれば、夏休みの読書感想文の宿題やレポート提出の宿題も簡単に手がけられます。締め切りぎりぎりになるまで後回しにするということがなくなるのです。

この音声入力講座をオンラインで行います。

■日時

5月26日(土)11:00から30分程度

■準備しておくもの

ICレコーダー

オーディオケーブル(ICレコーダーとパソコンをつなぐもの。35mmオスオスが多いと思います。)

googleドキュメントが開けるブラウザ

テラパッドやワードのように全文置換できる機能のあるエディタ又はワープロソフト

■費用(講座受講料)

言葉の森の生徒及び兄弟、保護者は無料

言葉の森の生徒以外の方は2,000円

▽講座受講料は5月20日まで下記の口座にお振り込みください。

三井住友銀行 港南台支店 普通 6599615 株式会社言葉の森

■参加お申し込みは、下記のページからお願いします。

https://www.mori7.com/kform_pre.php?k=osm201805

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

中3の生徒の保護者から、「先生からの電話では楽しく話しているが、その後、忙しいなどと言って作文を書かない」という相談がありました。

同じ悩みを持っている中学生の生徒の保護者も多いと思い、音声入力講座を開くことにしました。

音声入力ができるようになれば、これまで1時間以上かかっていた1200字の作文が、10分ほどで仕上がります。

作文の本質は、書くことではなく考えることなので、忙しいときはこれでいいのです。

では、考えるのはどこでやるかというと、それは構想図を書くところなのです。

音声入力は、日本語ではまだ句読点には対応していません。

本当は、時間があれば、句読点を自撮的につけるソフトを作りたいのですが、いずれそれはgoogleがやるだろうと思うので、今のところその仕事は後回しです。

しかし、ワードやテラパッドの全文置換機能を使えば、敬体の文章の場合かなり簡単に句点がつけられます。

中高生がみんな音声入力ができるようになれば、作文を書くのはもっと楽になると思います。

拝見しました。

面白い試みを教えてくれてありがとうございます。

これからは、作文の書く要素よりも、内容の方が重視されるようになりますね。

いずれ、読書感想文の宿題や、会社のエントリーシートなどもなくなります。

最後に残るのは、対話をすることですから、試験で言えば、口頭試問ということになると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。音声入力(10)

小学1年生から中学1年生の国語と算数と理科の問題集を見ていてふと思いました。

ここで勉強したことの多くは、忘れてしまっても、生涯困ることのないようなものだろうということです。

ただテストがあるから覚えなければならない、といった類の勉強が問題集のかなりの部分を占めているのです。。

例えば、国語の勉強で、どの言葉がどこにかかるかというようなことは、小学生が覚える必要はないことだと思います。

文章を読んで内容を理解することさえできれば、主語がどうしたとか述語がどうしたとかいうことは二の次、三の次のの問題です。

また小カッコや大カッコや分数や小数を使った複雑な計算も、計算する順序さえ理解していればいいことであって、それを間違えずに早く計算する能力は、電卓の時代にはほとんど必要ありません。

中学生の理科で、左心房、左心室、右心房、右心室という区別をする勉強がありますが、それもそういう区別があるということを分かっていればいいのであって、どこからどこに血液が移動するかというようなところまでは覚えておく必要はありません。それらの知識は人間が覚えていなくても教科書を見ればすぐにわかることだからです。

というようなことを考えると、現在の教育を改善するには、テストで、辞書持ち込み可、電卓持ち込み可、教科書持ち込み可、インターネット検索可を原則にするのが、いちばん手っ取り早い方法になるではないかと思います。

そういう、すべて持ち込み可のテストで残るのは何かと言えば、やはり作文と口頭試問です。

その作文と口頭試問の実力をつけるのは、読書と対話と文章を書く練習です。

特に重要なのは、高度な読書です。

しかし、なぜそういうテストが行なわれないかというと、採点する手間がかかりすぎるからです。

教わる側のことを考えるよりも、教える側の都合で教育が行なわれていることにいちばんの問題があるのです。

これが、心に残らない勉強です。

では、心に残る勉強とはどういう勉強でしょうか。

それは、逆説的に聞こえるかもしれませんが、今挙げた細かい知識の勉強でもあるのです。

ほとんどの人にとって生涯不要になる煩瑣な知識であっても、それが人類の学問からも不要になるのかというとそうではありません。

心臓の細かい働きに強い興味を持っている子は、その知識を学校のテストで求められる以上に深めたいと思うかもしれません。

言葉と言葉の関わりに興味を持った子は、主語や述語や修飾語という区分を超えて、更に深く文法の研究をするようになるかもしれません。

大事なことは、興味を持った人がその興味の範囲で高度な研究をしていくことであって、そのための基礎学力は今のように高く設定しておく必要はないということなのです。

今の学校の勉強のほとんどは、興味の持てない知識をテストという評価によって子供たちに強制しています。

だから、そこで得た知識は、テストが終わればほとんど忘れてしまう心に残らない勉強になっているのです。

心に残る勉強とは、自分が興味を持ったものを研究し、その研究成果を発表する勉強です。

受け身の勉強は心に残りませんが、主体的な勉強は心に残る勉強になるのです。

これからの教育を考えた場合、本当の学力をつけるのは、そのような心に残る勉強の時間をできるだけ多く取ることです。

言葉の森が今取り組んでいる

寺オン作文コースや

発表学習コースについても、その目的は、自分から進んで興味のあることを学ぶという心に残る勉強の時間を大事にしたいということです。

これまでの終身雇用時代の価値観で考えると、人に教わるとか、テストで強制されるとか、間違いを直されるとかいう勉強が、勉強らしい勉強だと思えると思います。

しかし、そのような勉強は、その子のその後の人生にほとんど何ももたらしません。

本人が興味を持って取り組んだことが、あとまで生きる心に残る勉強になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小中学校時代、長い時間勉強したはずですが、何を勉強したかはほとんど思い出せません。

それでも、四則計算や、何県がどの辺にあるかということはわかるので、勉強に意味がなかったわけではありませんが、その程度の知識や技能であれば、あれほど長い時間をかける必要はなかったと思うのです。

それよりも、自分の好きな本を読んだり、自分の好きなことを研究したりする時間があった方が、ずっとその後の人生に役立っていたと思います。

今、子供たちがやっている勉強が、本当に意味あるものだと思っている親はあまりいないと思います。

とりあえず人並みにやっておかないと心配だからとか、受験に間に合わせるためにはやむを得ないからと思っている人がほとんどだと思います。

しかし、本当は、子供たちが自分の好きな勉強を、好きなだけやるのがいちばんいいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

勉強が楽しくなる、読書が進む、暗唱ができる、親子の対話が広がる、いつでも相談ができる。

盛りだくさんの45分間。寺子屋オンラインの発表学習コース、無料体験学習受付中。

■なぜ、新しい学習コースを始めたのでしょうか

言葉の森が、作文の学習指導以外に、教科の学習指導を行うようになったのは、作文の勉強を順調にやっている子が、意外と教科の学習で無駄なことをやっていることが多いことに気がついたからです。

時間をかけて苦しい勉強をやっているように見えて、そのわりに実力がなかなかつかないという生徒がよくいました。

やり方を聞いてみると、親子で基本的な勘違いをしているケースがかなりあったのです。

例えば、言葉の森のホームページの記事にもよく書いていますが、いろいろな問題集やプリントを次々とやるような勉強法です。また、勉強を優先し読書を後回しにしているために、学年が上がるにつれて実力が伸びなくなっているという子もいました。更に近年増えているのが、小学校低中学年のときに親のペースで勉強をさせすぎたために、高学年になるころから親子の仲が悪くなったり、勉強に対する意欲を失ったりするケースです。

すべて、子供のためによいと思ってやっていることが、実は長い目で見てマイナスになるというケースがかなりあったのです。

そういう無駄な勉強をなくしたいというのがひとつの動機でした。

■勉強は本来楽しいもの、そういう勉強をさせたい

子供たちがやっている無駄の多い勉強をなくしたいということと、もうひとつ大きな動機は、これからの時代に必要とされる自主的で創造的な勉強をさせたいということでした。

従来の勉強で要求されていた学力は、ひとことで言えば知識を記憶する力でした。考える勉強のように思われている算数・数学の教科でも、その中身は要するに解法の知識を記憶することです。算数・数学が苦手だった人は、解法の記憶という勉強法を知らなかっただけです。

それは、他の教科でも同様です。今、子供たちの勉強の教材を作るために、小中学生の国語、算数、理科の参考書や問題集をよく見ていますが、その内容があまりにも時代遅れなので改めて驚くことがあります。

例えば、国語での煩瑣な文法問題、算数・数学での複雑で間違えやすい計算問題、理科の調べればすぐにわかるような知識の列挙とその記憶などです。そして、こういう問題に限って、テストでよい成績を取るためには長い時間を必要とするのです。

こういう覚える勉強に追われて、もっと大事な読書の時間や、自分の好きな勉強に取り組む時間が削られているというのが、今の多くの子供たちの置かれている現状です。

勉強は、本来もっと楽しいものであるべきで、そういう楽しい勉強をしてほしいというのがもうひとつの動機でした。

■それは、どういう勉強なのでしょうか

私が、子供たちにもっと面白い勉強をさせたいと思っているときに、ちょうどインターネットのウェブ会議システムが使えるようになってきました。

最初のころ、ウェブ会議システムはかなり高額で大がかりなものでしたが、すぐにクラウドサービスとなり、誰でも手軽に使えるようになってきました。

そこで、このウェブ会議システムを使って、リアルタイムでの触れ合いのある授業をしようと思ったのです。

最初に始めたのは、自主学習クラスや、読書実験クラブや、思考国算講座という名前をつけたコースでした。オンラインを利用した寺子屋的な触れ合いのある学習ということで、これらのコースの総称を寺子屋オンエア、その後寺子屋オンラインと名づけました。

そのコースのひとつで、思考力と発表力をつけたいというところから思考発表クラブという名前をつけたコースが、約1年間やっているうちに、とてもレベルが高くなっていることに気がつきました。それは、参加する生徒に自主性の高い子が多く、保護者がそういう子供たちの勉強によく協力してくれていたからです。

そこで、このウェブ会議システムを使った勉強法を、作文指導にも応用して「寺オン作文コース」とし、一方、学習の方は「発表学習コース」というコースにし、この二つのコースを並行して行うことにしました。

寺オン作文コースは、これまで電話で行っていた作文指導を5、6人の少人数で生徒どうしが発表し交流する形で行うコースです。

発表学習コースは、作文構想図、理科実験、国語問題作成、算数数学問題作成、暗唱練習、読書紹介などで自分の好きな勉強を行い、それを発表し交流するコースです。

しかし、オンラインで少人数の生徒が発表と交流中心に行う勉強という、これまでに例のない勉強法なので、システムを新たに作り直す必要があり、本格的な稼働までかなり時間がかかりました。

ここのところに来て、ようやく体制が整ったので、今後多くの人の参加を呼びかけていくことにしました。

■なぜ、受講料がそんなに安いのでしょうか

発表学習コースは、全員が自分のしてきた勉強や研究を発表するので、密度の濃い45分間の授業になっています。また、授業の資料となる動画も事前に毎週見られるようになっています。

この発表学習コースの受講料は、週1回45分の授業が月4回あり月額2,160円です。

普通、5、6人の少人数で行う授業でこの料金では利益などは出ません。

しかし、この学習コースを始めた動機のひとつが、教育格差の影響を受けずに、すべての子がこういう新しい勉強に参加できる機会を作りたいということだったので、今後もこの受講料で続けていく予定です。

ただし、これまで、発表学習コースはどなたでも参加できる形で運営していましたが、この4月からは、本人又はご兄弟が言葉の森の作文を受講していることを条件としました。これは、受講料の自動振替などの事務手続きを簡素化するためです。

■先生はどういう人がやっているのでしょうか

現在、行っている「寺オン作文コース」の先生は、言葉の森の電話作文指導をこれまで長い間やってきて今も続けている作文の講師です。

「発表学習コース」の先生は、同様に言葉の森の講師と、このコースのために募集して新たに採用された講師です。新たに採用された講師の多くが森林プロジェクトの講師資格講座の受講を完了しています。

今後、発表学習コースのクラス数が増えた場合は、森林プロジェクトで作文講師資格講座を受講した人に講師を担当してもらう予定です。それは、教科のどの勉強も作文力につながる面を持っているので、作文指導の知識と経験を持っていることが必要になるからです。

■どういう子供に向いているのでしょうか

発表学習コースは、少人数のオンラインの学習ですから、生徒や保護者の希望に先生がこまめに対応できます。

ですから、いろいろな人の希望に対応できますが、主なものは次のようになります。

・読書紹介によって、読書の習慣を作りたい。

・ほかの生徒の読書紹介を見て、自分の読書生活の刺激にしたい。

・暗唱の発表することによって、暗唱の練習を続ける動機にしたい。

・問題を解くだけの勉強ではなく、問題を作る創造的な勉強をしたい。

・学校の宿題をこなすだけでなく、国語や算数数学の家庭学習の習慣を作りたい。

・作文の構想図を発表することで、毎週の作文の準備を充実させたい。

・受け身で聞く勉強だけではなく、自分から発表したり創造したりする勉強をしたい

・生徒どうしで知的な交流をする機会を持ちたい。

また近年、不登校になる子が増えていますが、これは現在の学校教育の体制が、新しい時代に生きる子供たちに合っていないからという面があります。

そういう子供たちが、学校に行かなくても楽しく勉強できる場としても、この発表学習コースを生かしていきたいと思っています。

■参加するのに難しいことは何かあるのでしょうか

よく相談を受けるのが、「うちの子は人前で発表することに慣れていないので」と参加をためらわれるケースです。しかし、これまで多くの子が、最初は恥ずかしがっていたものの、みんなが仲よくやりとりをしている様子を見てすぐに打ち解けて参加するようになっています。ですから、引っ込み思案とか、恥ずかしがり屋だとかいうことは、まず問題になりません。自分のできる範囲で発表していけばいいので、例えば本を見せるような紹介だけでも、自分なりの発表と考えていけばいいのです。

「パソコンは苦手だから」と敬遠される方も時どきいますが、これも慣れればすぐにできるようになります。また、Zoomというウェブ会議システムはよくできていて、機器の設定し直すような必要はほとんどありません。

なお、参加が難しいということではありませんが、子供の作品のアップロードや、発表する作品に対する協力や、授業後によく行う保護者懇談会への参加に、保護者の協力が必要になります。しかし、これらは、子供との対話を充実させる機会だと前向きに考えて取り組んでいってくだされば、かえって将来いい思い出になると思います。

■発表学習コースの2回の無料体験学習を受付中

既に、これまでに体験学習をしたことのある方も含めて、言葉の森の生徒、又はご兄弟の2回の無料体験学習を受け付けています。

まだクラス数が少ないため、定員になっている曜日・時間もありますが、その場合は予約をしていただければ、参加希望者が増えた時点で新しいクラスを開設します。

なお、寺子屋オンライン関係の詳しい資料の郵送をご希望の方はご連絡ください。

また、ウェブで資料をごらんになる方は、下記のページにアクセスしてください。説明の動画なども載せています。

▽寺子屋オンライン紹介(概要の説明)

https://www.mori7.com/teraon/syoukai/

▽寺子屋オンライン案内(詳細の説明)

https://www.mori7.com/teraon/

・寺子屋オンラインのページから、4つのページへのリンクがありますが、その中の「発表学習コース案内」のページをごらんください。

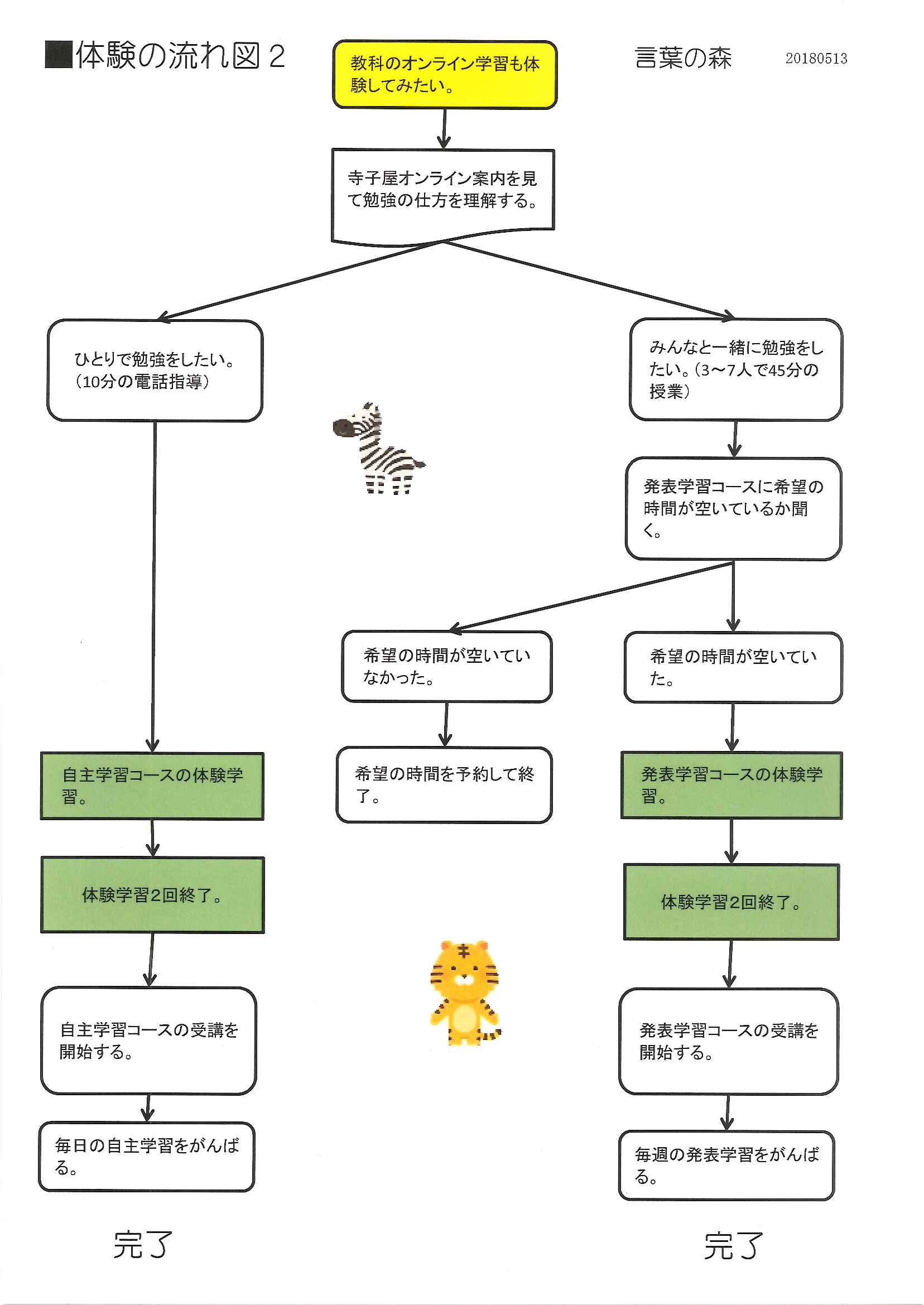

(4つのページとは、寺オン作文コース、発表学習コース、オンライン作文コース、自主学習コースです。)

▽発表学習コース案内(今回ご紹介しているコースの案内です)

https://www.mori7.com/teraon/index31_tgs.php

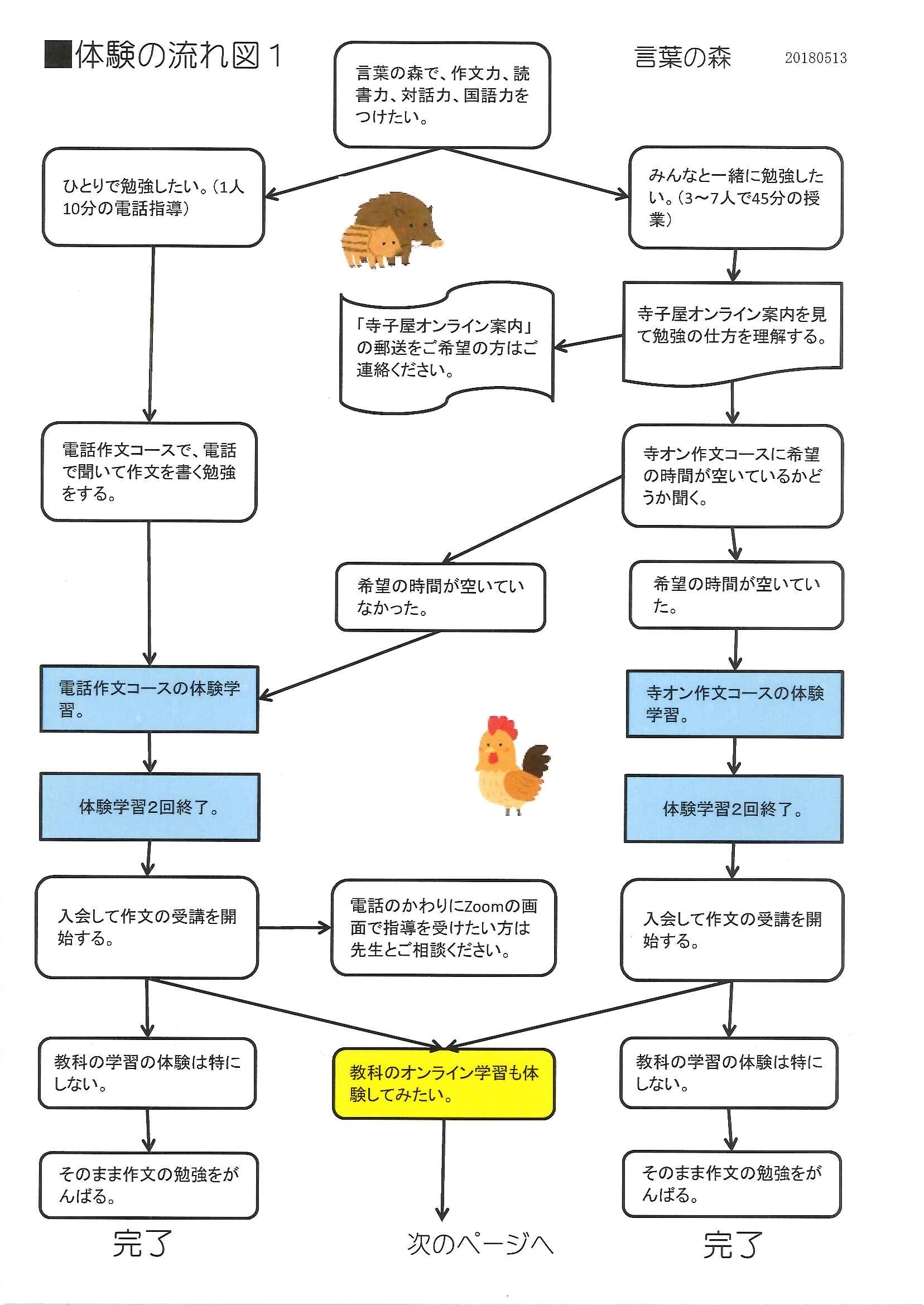

寺オン作文コース、発表学習コースを含む体験学習の流れ

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森が寺子屋オンラインという少人数のクラスを始めたのは、子供たちに、もっと面白い、創造的な、真の学力につながる勉強をさせたいと思ったからです。

それは、今の子供たちの多くが、つまらない、知識だけの、将来大して役に立たない、ただ苦しいだけの勉強をしているように感じたからです。

だから、今参加している子供たちの多くは、その創造的な勉強に積極的に取り組んでいます。また、保護者の方も、とてもよく協力してくれています。

このオンラインの交流で培った友達関係は、たぶん大きくなってからもずっと続くと思います。それぐらい、どの子も個性豊かな学習や発表をしているのです。

今後、寺子屋オンラインのクラス数が増えたら、今の言葉の森の講師だけでは足りなくなるので(既に土曜日は、言葉の森の講師が電話指導できる時間はほとんどなくなっています)、森林プロジェクトの作文資格講座の受講を完了した人にお願いしたいと思っています。

第一の条件は、人柄のいいことです。どんな子にもその子のいいところを認める心の広さがあることです。そして、第二は面白いことです(笑)。これは、努力次第で誰でもできるようになると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) 言葉の森のビジョン(51)

都立白鴎高校・私立武蔵野大学附属千代田高等学院国際バカロレアコース M.Iさん

(おうちの方より)

白鴎高校に通っています。

作文と自主学習やっていてよかったです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

本当の勉強は、大学入試の合格を目指して行うようなものではありません。

合格したあとの大学時代、更にそのあとの長い社会人の時代に役立つものとして行うものです。

そのときに役立つものとは、漢字力とか計算力とかさまざまな知識のようなものではなく、自ら学ぶ姿勢のようなものです。

そういう姿勢のことを、岡潔さんは、「まだわからない問題の答、という一点に精神を凝集して、その答がわかるまでやめないようになること」と言いました。(「春風夏雨」より)

これは、「わからない問題は、すぐに答えを見て解法を理解すること」という勉強法と正反対の姿勢です。

本当は、このどちらも必要なのです。

しかし、どちらかひとつを選ぶとしたら、それは、「わかるまで考え続ける」という姿勢の方です。

「解法を見て理解する」という姿勢が役に立つのは、大学入試に合格するところまでです。

そのあとの長い人生は、「解法を見て理解する」というようなことはほとんどなく、ほぼすべてが「わかるまでやめない」ことだからです。

寺オン作文クラスや発表学習クラスの子供たちの勉強も、これに似ています。

多くの子が、答えのない勉強に取り組んでいます。

答えのある勉強では、百点満点を取ればおしまいです。その先はありません。

答えのない勉強は、いくらでも時間がかけられ、おしまいということがありません。

ある意味で、能率的な勉強の対極にある勉強です。

しかし、この遠回りをする力こそが、生涯役立つ勉強の姿勢につながるのです。

この力は、わかりやすい言葉で言えば、思考力、表現力、創造力のことです。

思考力や表現力や創造力を、漢字力や計算力やさまざまな知識の勉強と同じものとして考えている人が多いと思いますが、両者は次元の違うものです。

「思考力を鍛える算数」とか、「考える力をつける○○」のような言い方があるとしたら、それは岡潔さんの言うような「わかるまでやめない」勉強のことですが、そういうものはまずありません。

今の世の中で言われている「思考力をつける勉強」は、すべて「解法を理解する難問」です。

何度も言いますが、そのどちらももちろん必要です。

岡潔さん自身も、学校時代の定期テストでは、解法を全部覚えて取り組んだそうです。

しかし、学校を卒業したあとに残ったものは、解法の理解ではなく、わかるまでやめないことの方だったのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

岡潔さんは、算数教育の理想を、「わかるまでやめないようになること」と書いたあとに、「禅と数学とは、本質は同じだと思われる」と書いています。

勉強の姿勢とは、つまり生きる姿勢と同じものです。

今の社会では、勉強というと、いい点数を取ることが目的のように考えられていますが、本当の目的はもっとその先にあるものなのです。

今の大人は、大学入試に合格することが勉強のゴールだった時代に生きていました。

だから、子供たちの勉強も同じゴールで考えてしまいがちです。(学校も塾も同じです。)

しかし、これまでの工業時代の終身雇用と違い、これからは人工知能も仕事に参加する全く新しい時代になります。

勉強のゴール自体が、ずっと先に移行していることに気がつき、それに対応した勉強にしていく必要があるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) 勉強の仕方(119)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

2018年の読書作文キャンプの日程が決まりました。

今回は、那須塩原駅の現地集合、現地解散です。

保護者の方の参加も歓迎します。

■日程

○第1グループ:7/21(土)~7/23(月)2泊3日

○第2グループ:7/23(月)~7/25(水)2泊3日

○第3グループ:7/25(水)~7/27(金)2泊3日

○第4グループ:7/27(金)~7/29(日)2泊3日

(連泊もできます。)

■集合・解散(

5/16修正)

いずれのグループも、

1日目:那須塩原駅12:30集合(東京方面からの新幹線の到着時刻は12:21。福島方面からは12:01)

3日目:那須塩原駅11:30解散(東京方面への新幹線の出発時刻は12:02。福島方面へは12:22)

■対象と定員

対象学年は、小1~中3。

各グループとも、子供12名、大人8名程度。

(子供は1部屋2~4人、大人は1部屋1人の予定です。)

■費用

子供:2泊3日32,400円(1日10,800円)

大人:2泊3日16,200円(1日5,400円)

(連泊する場合は日数×1日分の費用)

(大人として参加される方には、キャンプ中に子供たちの世話をできる範囲で手伝っていただきます。)

■宿泊場所

言葉の森那須合宿所

325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3374-48

■参加申し込みフォームができましたらお知らせします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今年の読書作文キャンプの日程が決まりました。

朝は読書、昼は遊び、夜は作文の予定です。

保護者の方もできるだけご参加いただき、夜の懇談会でいろいろお話をしたいと思います。

今年は、クロームブックを多数用意し、オンラインで勉強したり交流したりする予定です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

アインシュタインの伝記の中に、こんな話がありました。

アインシュタインは、当時のドイツの自由のない学校生活が嫌いでした。

しかし、学校で勉強をすろかわりに、家で叔父さんに数学の代数などを教えてもらうことによって、勉強の面白さに目覚めたというのです。

また、バイオリンの先生が厳しかったために、バイオリンを習うことがを嫌いでした。

しかし、家で母親と一緒にバイオリンを遊びで弾いているうちに、音楽の楽しさに目覚めたというのです。

このときの家庭の雰囲気は、目標に向かってがんばるというものとは対極のものだったでしょう。

点数を上げるためにとか、試験に合格するためにという目標を持って習うのではなく、習うこと自体の楽しさがあったから自然にそれを身につけていったのです。

子供の読書や勉強についても同じことが言えます。

親は、子供に「勉強をさせる」とか、「本を読ませる」とかいう発想をしがちです。

しかし、勉強も、読書も、本当は楽しいものです。

それは、人間の知的好奇心を満たし、新しい世界を知る喜びに満ちたものだからです。

子供に「何かをさせる」というのではなく、親子で「勉強を楽しむ」「本を楽しむ」という考え方をすれば、新しい可能性が広がってきます。

勉強も、読書も、子供時代だけのものではありません。

親も勉強と読書を楽しむことによって、子供と共通の土俵で親子の交流をしていくことが、これからの家庭文化のひとつの理想の姿になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

発表学習クラスの話ですが。

親子で勉強するのは、楽しいが大変だという声もよく聞きます。

しかし、その大変さというのが、創造する大変さであれば、その大変さもやはり楽しいことなのです。

創造する勉強は、学校で教わるだけの勉強よりも、子供たちにいろいろなものを残していると思います。

苦しいのを我慢してやるものが勉強だと思っていれば、子供は成長して、勉強嫌いになります。

楽しく創造的なものが勉強だと思っていれば、子供は一生勉強好きになります。

だから、子供が小さいときこそ、親の勉強観が大切になるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)