★新しい追加情報もごらんください。

https://www.mori7.com/as/4469.html

●動画:

https://youtu.be/NBeA_NPjzZE

オンライン学習は、これから勉強の仕方の主流になってきます。

そのためには、子供専用のパソコンを準備してあげることも今後必要になってきます。

オンライン学習の操作に便利ないろいろなツールを紹介します。

しかし、これは中根の個人的な印象なので、購入を決定する場合は、ほかの人の意見も参考にしてください。

また、よりよいものがありましたら、コメント欄にお書きください。

1.パソコンがすぐ落ちる場合

古いパソコンで、メモリやCPUの能力が低いのが原因です。

安いパスコンでいいので、新しいものに変えることをおすすめします。高額で高性能なものより、安くても新しいものであることの方が重要です。

おすすめは、やはりいろいろ問題はあってもウィンドウズです。シェアの多いもののが方が便利なことが多いです。しかし、両親が使っているものに合わせるのがいいと思います。

メーカーは、全く個人的な印象ですが、やはり日本製です。言語の設定がもともと日本語なのでわかりやすいです。米国製や中国製は、おおまかなところは日本語であっても、細かいところはわかりにくい表示になることが多いです。

中国製、台湾製は、性能のわりに価格が安いのでいいと思いますが、これまで使っていた印象では、当たり外れがあります。同じメーカーでも、しっかり使えるものとすぐ壊れるものとがありました。今のところ、ASUSが故障が少なかったように思います。

クロムブックは、ZOOMが英語表示で、エディタ(文章を作成するソフト)が使いにくいです。英語表示でも対応できれば、動きが軽いので使いやすいです。

2.マイクが使いにくい場合(3909円)

自分の声が、ほかの人にあまり聞き取れないような場合は、外付けのマイクを使うことをおすすめします。

これまで使っていたものでは、下記の製品がいいと思いました。

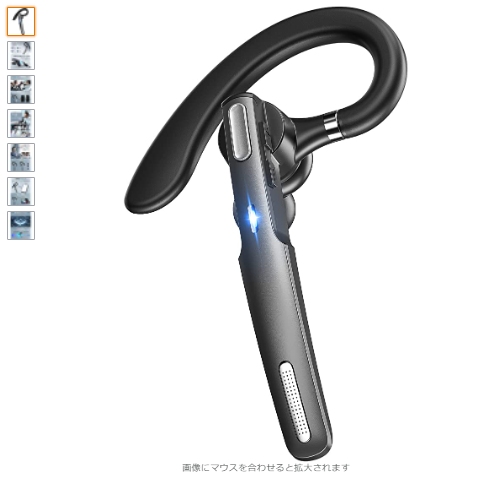

3.ほかの人の声が聞き取りにくい場合、兄弟が同じ部屋で勉強している場合、又は周りに音がもれないようにする場合(2980円)

ヘッドセットやワイヤレスマイクを使えば、音量が調整できます。兄弟が同じ部屋で同時に使ってもハレーションを起こしません。

ヘッドセットは、重いので、ワイヤレスイヤホンが使いやすいですが、パソコンによってはワイヤレスイヤホンが認識できないものがありました。

ほかの人も一緒に聞きたいという場合は、ワイヤレスマイクをオフにすれば、パソコンのスピーカーに切り替わります。

4.カメラアームをおすすめします(1799円)

勉強しているときは、カメラを机上に向け、話をするときはカメラを正面に向けることができます。

昔から、こういう製品でいいものがないかとずっと探していましたが、やっと使いやすいものがありました。

これは、オンライン学習をする人には、今後必須になると思います。なぜかというと、勉強しているときのノートの使い方などを先生が見ることができるからです。

アームをはさむ台があると使いやすいので、薄い板も一緒に用意するといいです。

私がいいと思ったのは、粘土板(460円)です。これをパソコンの下に置けば、カメラアームが自由な場所にはさめます。

5.外付けカメラ(1782円)

カメラアームを使うためには、パソコンの内蔵カメラではなく外付けカメラを使う必要があります。

今まで使った中では、やはりロジクール製がいちばん安定していました。同じロジクール製でも高価格のものがありますが、性能は低価格のものとほとんど変わりません。ただし、外国製なので、画像や動画の保存先のフォルダがアルファベット表記でないと保存できないという問題がありました。今は、日本製のもので、いいものが出ているかもしれません。

これからは、オンライン学習が主流になると思いますので、便利なツールを使って勉強しやすい環境を整えてください。

●

https://youtu.be/gsRe24IyW5U

作文を書く力は、文章を読む力に支えられています。

特に、小学1、2年生のころは、読んだ文章がそのまま作文に出てくることがあります。

本当に、そっくりそのまま出てくることもあるのです。

小学校高学年や中学生になり、生活作文はよく書けるのに、感想文や説明文や意見文がうまく書けない子がいます。

それは、物語文の読書がほとんどで、説明文や意見文の読書が少ないせいです。

作文と読書の関係は、話すことと聞くことの関係にも通じます。

発表の仕方や説明の仕方が上手な子は、文章的な説明を聞くことに慣れています。

学校で先生が長い説明をしたときも、その長い説明をそのまま理解します。

だから、家庭で小学校低学年の子と接するときは、お母さんやお父さんが子供に文章的に話すことが大事です。

家庭では、つい単語だけで話をしたり、「あれ」で間に合わせたりしがちです。

例えば、「お母さん、今日のご飯、なあに」「カレー」とか、「あ、そうだ。この間のあれ、どうしたっけ」とか。

これを、できるだけ文章的に話したり、正確な単語で話したりすることによって、子供の聞き取り力と読解力が育っていきます。

それが発表力と作文力に生きてくるのです。

例えば、長い会話とは、「今日のご飯は、この間のカレーがちょっと辛口だったから、少し甘口にしようと思って、スーパー○○で、□□という新発売のカレールーを買ってきたんだよ」という具合です。

文章はできるだけ長い方がいいのです。ただし、長すぎる文章ばかり話していると、子供自身の話し方がそういう長い話し方になってしまうので、もちろん適度に長くです。

こういう日常的な会話や読書の仕方が、実は子供の学力に土台になっています。

問題集を解いたり漢字の書き取りをしたり計算練習をしたりする勉強よりも、毎日の会話や読書の方がずっと大事なのです。

小学1、2年生のころは、テストの点数はみんなほとんど変わりません。だれでも同じようにできるからです。

しかし、読書力については、見た目以上にかなり大きな差があります。

この差が見えない読書に力を入れていくことが、小学校低中学年のころは勉強の中心です。

そして、小学校高学年や中学生、高校生になったら、今度は、読書の質が大事になってくるのです。